১৪ মে মৃণাল সেনের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। পরিচালক অঞ্জন দত্ত গত বছর তাঁর শতবর্ষ উপলক্ষে বানিয়েছিলেন ‘চালচিত্র এখন’। মৃণাল সেনের প্রতি অঞ্জনের শ্রদ্ধার্ঘ্য এ ছবি। সেই ছবি মুক্তি পাচ্ছে সামনের ১০ মে। তার আগে ছবিটি নিয়ে কথোপকথনে উঠে এল পরিচালক অঞ্জনের ভাবনা। কিফ-এ গত বছর পুরস্কৃত হয় এই ছবিটি। কিছুদিন আগে এই ছবির জন্য বাংলাদেশে অঞ্জন দত্ত সেরা অভিনেতার শিরোপাও অর্জন করেন। রোববার.ইন-এর তরফে কথা বললেন শম্পালী মৌলিক।

মৃণাল সেনের শতবর্ষে তিনটে ছবির ঘোষণা হয়েছিল একসময়। ‘পালান’, ‘পদাতিক’ এবং আপনার ‘চালচিত্র এখন’। আজ এক বছর পরে এই শহরটা এই সিনেমাগুলোর কথা বা মৃণাল সেনকে কতটা মনে রেখেছে মনে হয়?

আমার মনে হয়, জেলায় জেলায় যে সেলিব্রেশন, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছে, বা ‘কিফ’ একটা রেট্রোস্পেকটিভ করল, বা ‘হইচই’ ওঁর এতগুলো ছবি নিয়েছে– সেগুলো তো হয়েছে। আমাকে শিকাগো অবধি টেনে নিয়ে গেল। মৃণাল সেন সবার মনে রাখার পক্ষে একটু শক্ত। সত্যজিৎ রায় শেষ জীবনে এমন অনেক ছবি করেছিলেন, যেগুলো জনপ্রিয় হয়েছে। মৃণাল সেনের তা হয়নি। বিদেশে সেলিব্রেশন হচ্ছে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে একটু একটু করে যে হচ্ছে, আমার কাছে তা অনেকটাই। যদি আস্তে আস্তে বাড়ে ভালোই হয়।

‘পালান’ তো আগেই এসেছে। ‘পদাতিক’ মুক্তির অপেক্ষায় । দেখার ইচ্ছে আছে?

ডেফিনিটলি চঞ্চলের কাজটা দেখার ইচ্ছে। সৃজিত হয়তো অন্যভাবে করবে। সৃজিতকে মৃণাল সেন কীভাবে প্রভাবিত করেছে, জানার ইচ্ছে আছে। সৃজিত যে ধরনের ছবি করে, তার সঙ্গে মৃণাল সেনের কোনও যোগাযোগই নেই। সুতরাং ও কীভাবে দেখছে, আমার আগ্রহ রয়েছে।

আপনার ‘চালচিত্র এখন’ কিছু সীমিত প্রেক্ষাগৃহে রিলিজ করছে। আর হইচই-তে।

আমিই সেটা ইনসিস্ট করেছি। ঢাকায় কিছুদিন আগে অজস্র মানুষ দেখেছেন ছবিটা। ডেলিগেটস, গেস্টস ছাড়াও প্রচুর মানুষ, তাঁরা মাটিতে বসে দেখেছেন। আমাকে পুরস্কৃতও করা হয়। কলকাতাতেও সাংঘাতিক রেসপন্স ছিল ফেস্টিভ্যালে! আমার ধারণা, ‘দত্ত ভার্সেস দত্ত’-র আগে পর্যন্ত কলকাতায় আমার ছবির দর্শক ছিল। হল থেকে আমার ছবি টাকা তুলে নিয়েছিল। যেমন ‘রঞ্জনা আমি আর আসব না’, ‘ম্যাডলি বাঙালি’ বা ‘বং কানেকশন’। কিছু ক্ষেত্রে অল্প লাভও হয়েছিল। তারপর স্যাটেলাইট রাইটস-ও ছিল। ‘দত্ত ভার্সেস দত্ত’-র থেকে দেখি, আমার ছবি হল-এ চলে না। আমি রিয়েলাইজ করি, আমাদের মতো ছবির দর্শক, তারা কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে, পড়াশোনা, চাকরির তাগিদে। তারা বেঙ্গালুরু, বম্বে, দিল্লি, ডাবলিন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা বা কানাডা চলে গিয়েছে। গ্লোবাল হয়ে গিয়েছে। তাদের রিচ করতে গেলে, আমার ছবির ডিজিটাল রিলিজ করতে হবে। গানের অনুষ্ঠানও যেমন আমার জেলায় জেলায় আর হয় না। ওই প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, কলামন্দির– এছাড়া বাকি সবসময় আমাকে বিদেশ টুর করতে হয়। শহরে পয়লা বৈশাখ, পুজোয় বম্বে, দিল্লি, হায়দরাবাদ বা বেঙ্গালুরু বেশি ডাকে আমাকে, ম্যাডক্স স্কোয়ারের তুলনায়। এই একটা শিফট হয়েছে। সবটাই গ্লোবাল বাঙালি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে যেমন আমাকে বছরে চার-পাঁচবার যেতে হয়। কলকাতায় অত বড় শো হয় না। সেটা আমাকে মেনে নিতে হবে। ডিস্ট্রিবিউটরও জানে, ‘আমি আসব ফিরে’ রিলিজ করার আগে আমাজনে বিক্রি হয়ে টাকা উঠে গিয়েছিল। রিলিজটা সেক্ষেত্রে লস। ‘রিভলভার রহস্য’ ১০০ দিন চলল কিন্তু নন্দনে। বাকি হল-এ দু’দিন। নন্দনে অল্প খরচে লোকে দেখল। কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সে টাকা খরচ করে, আমি যে ধরনের ছবি করি, তা আর দেখতে চাইছে না মানুষ। আমি জানি মেজরিটি অফ দ্য অডিয়েন্স, সে ঢাকা, দিল্লি, বম্বে (মুম্বই) যেখানের হোক, তারা ওটিটি-তে দেখবে। এক-দুই সপ্তাহ হয়তো নন্দনে ভালো করে চলবে। জেলায় রিচ করতে হলে এসভিএফ হলগুলোয় ট্রাই করা যেতে পারে। আমার এই সাজেশন ওরা ওপেনলি অ্যাকসেপ্ট করে। আমার মনে হয়, ভালো সিদ্ধান্ত।

‘চালচিত্র এখন’ তৈরির নেপথ্য ভাবনা কী? মৃণাল সেনের ‘চালচিত্র’ তৈরির গল্প এই ছবির মধ্যে রয়েছে।

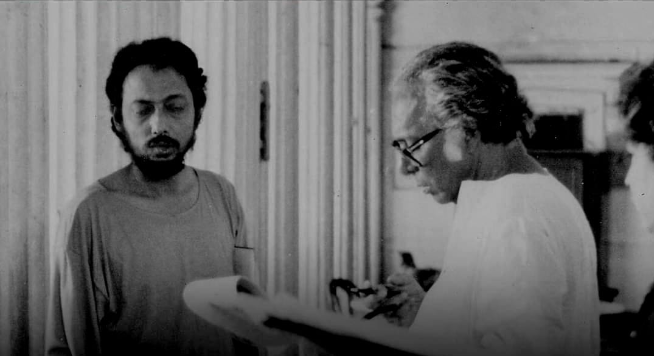

মৃণাল সেনের সঙ্গে আমার ৪২ বছরের যোগাযোগ। বলব, এটা যোগাযোগের থেকেও বেশি কিছু, একটা বন্ধুত্ব, আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আমার রাজনৈতিক মতবাদ, প্রথম থেকেই ওঁর থেকে আলাদা। তবু ঝগড়াঝাঁটি এবং অসম্ভব ভালোবাসার সম্পর্ক। নিজের বাড়ির থেকে ওঁর বাড়িতে বেশি ভালো লাগত। শেষদিন পর্যন্ত ডাক্তার, কুণাল, সবার সঙ্গে আমার নামটাও দেওয়ালের ওপর টাঙানো ছিল– যে বাকিদের মিস করলেও অঞ্জনকে ফোন করলে চলে আসবে। বুঝতেই পারছ। আমি সবসময় যেতাম। আমার ছবি হলে মৃণালদাকে ডেকে আনতাম। দেখাতাম। জিজ্ঞেস করতাম এটা-সেটা, যে কী মনে হচ্ছে। দেখবে, আমার সব কাজের মধ্যে আমি আছি। অর্থাৎ আমার গানে, সিনেমায়, আমার ব্যক্তিগত পছন্দ- জীবন আছে। যেমন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জগতের প্রতি আমার প্রীতি বা আমার দার্জিলিংয়ের প্রতি ভালোবাসা, আমার কসমোপলিটন কলকাতা, বাড়ি-বাবা-মা– এই সবই সিনেমায় এসেছে, কিন্তু মৃণাল সেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একফোঁটাও আসেনি সিনেমায়। যখন সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে, অনীকের ‘অপরাজিত’ বেরিয়েছে, তখন এই বিষয়টা আমি পার্সোনালি ফেস করি। এটা কি ঠিক হল? এটা আমি করিনি কেন? খারাপ লেগেছিল যে, আমার ‘ডিউস’-টা দেওয়া হল না। এটা যখন মাথায় এল, তখন আমি আমার গল্পটা পেলাম। অনেকদিন আগে আমি একবার মৃণাল সেনকে বলেছিলাম, ‘আমি আপনার ওপর ডকুমেন্টারি করব।’ তখন গান করি। ভেবেছিলাম যা পয়সা উঠছে, সেখান থেকেই ডকুমেন্টারি করব। উনি বলেছিলেন– ‘করো, কিন্তু তুমি পার্সোনাল করবে। তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে করবে।’ এই চিন্তাটা যখন আসে, একরাত্তির জেগে আমি গল্পটা পেয়ে যাই। কিন্তু সেই সময় যদি এই গল্পটা করতে পারতাম উনি প্রচণ্ড খুশি হতেন। এই যে আমি আজকে করে খাচ্ছি, কলকাতার ওপর গান লিখে, কলকাতাকে ভালোবাসে, সেটা মৃণাল সেন না হলে হতই না। একসময় আই হেটেড ক্যালকাটা। আমিও আমার শ্রোতা বা দর্শকের মতো এনআরআই হয়ে যেতাম। হান্ড্রেড পার্সেন্ট বার্লিনে থাকতাম, হয়তো গানও লিখতাম না। কিন্তু ওই যে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগেই কলকাতাকে মিস করতে শুরু করলাম, এইটা মৃণালদার জন্য। এই গল্পটা আমার পেতে সময় লেগেছিল। কারণ একটা জিনিসকে দূর থেকে দেখতে হয়। এতদিন পর্যন্ত মৃণাল সেনকে আমি দূর থেকে দেখতে পাইনি। ভিতরে এত সিক্রেটস রয়েছে আমার যে, সেটা দেখতে পাইনি। এখন দেখতে পাই। মজার, ইরেসপনসিবল অদ্ভুত টাইপের ফাজিল, বোহেমিয়ান এই মানুষটার চেহারা। কে কে মহাজন তাঁর সিনেমাটোগ্রাফার কনটিনিউয়াসলি বিয়ার খেত, অন্যদিকে মৃণাল সেন একফোঁটাও না। তাঁর বউ অ্যাক্টিং করে এসে বাড়িতে কাজ করছে। সে পরপর বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। অল্পবয়সি ছেলেদের সঙ্গে তার মেলামেশা, বন্ধুত্ব। ছবিতে আমি নিজেকেও খুব ক্রিটিকালি দেখেছি। আমি যে হিপোক্রিট, আমার দল-ই বলেছে আমাকে। সেই সব আমি দেখতে পাচ্ছি বলে অনেস্টলি ছবিটা করেছি। কোনও জল নেই এতে। ‘চালচিত্র’-র সময় যা যা হয়েছে সেটাই রেখেছি আমি। ওই কান্নাকাটি-মারামারি ঠিক ওইটুকুই রেখেছি। আগে করলে হয়তো পুজো করার টেনডেন্সি হত। সেটা আমি করিনি।

মৃণাল সেনের চরিত্রে নিজেই করবেন, এই সিদ্ধান্ত কখন নিলেন?

লিখতে লিখতেই ঠিক করেছিলাম এটা আমিই করব। সুধীর মিশ্র ছবিটা দেখে প্রথমে আমাকে চিনতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরেছে। আমি মৃণাল সেনকে যতটা আত্মস্থ করেছি, তা কি অন্য কেউ করেছে? সারাক্ষণ তার মধ্যে একটা অস্থিরতা চলত, গপগপ করে খেত, কিছু না কিছু করেই চলেছে, এইটা আরেকজনকে দিয়ে করাতে আমার অশান্তি হত। এটা আমার বাবার ক্ষেত্রেও হত, মানে ‘দত্ত ভার্সেস দত্ত’-র কথা বলছি। অন্য কাউকে দিলেই গোলাত বা ঝগড়া হত। তার চেয়ে আমি একটু ম্যানেজ করে, চেহারা অন্যরকম করে, চশমা পরে বের করে দিয়েছি। অন্যকে এত বোঝাতে হত– যে এই লোকটা ভেনিসের ফেস্টিভ্যালের লোকের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু মনে হবে মাছওলার সঙ্গে কথা বলছে। তারা মৃণাল সেনকে অনেক উঁচুতে দেখবে, আমি তা না।

শাওন চক্রবর্তীর কাস্টিং কীভাবে?

আমার অনেক বেশি সমস্যা হয়েছিল ছবির ‘অঞ্জন দত্ত’-কে নিয়ে। মানে শাওনকে নিয়ে। কারণ, তাকে ইংরেজি জানতে হবে, খুব রোগা হতে হবে, তার্কিক, জেদি, গিটার বাজাতে হবে, কনফিউসড হবে, ইরেসপনসিবল হতে হবে– এটা খুঁজে পেতে আমার সময় লেগেছে। আমি খুঁজেছিলাম এমন অ্যাক্টর যে রিসার্চ করেছে, কলেজে পড়ছে। এবং ফ্রেশ ফেস। অন্তত এমএ পাস না হলে, বুদ্ধিমান হবে না। কমপ্যারেটিভ বা ইংলিশ লিটারেচার পড়ুয়া হলে ভালো হয়। অনেক খুঁজে পেলাম শাওনকে। মৃণালদা আমার চুল কেটেছিলেন। আমি ওর দাড়িটা কেটে দিই। ও খালি বলছিল, ‘আমাকে খোকার মতো লাগবে।’ চুল কাটার পর ওকে খুব ইয়ং দেখাচ্ছিল (হাসি)। শাওন খুব ওপিনিয়নেটেড। কমিউনিস্ট। ওকে আমি বলি, তোর পলিটিক্স এখন ভুলে যা। ‘অঞ্জন দত্ত’ সিপিএম ছিল না। কাজেই আমি যে বইগুলো পড়েছি, যেভাবে কামু-সার্ত্রকে দেখেছি, সেইগুলো পড়। আর ওর যে হাবভাব সেটা নিজের মতো এনেছে। আমি মিমিক করতে বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, ট্রাই টু বি এফর্টলেস। বাকিটা ও নিজে খেটে করেছে।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আমরা সবাই ভাবছিলাম, আটের দশক কী করে হবে। ফাইনালি নীল পয়েন্ট আউট করে। এটা কি আমরা পিরিয়ড পিস হিসাবে করছি? নাকি এটা করছি, এখনও সম্ভব বলে? এই কলকাতাতে এখনও এরকম একটা লোক, এরকম একটা ছেলেও থাকতে পারে। তার জীবনটা বদলে যেতে পারে। এখন সম্ভব বলেই তো করছি আমরা। তখন টাইমলেস করে দিতে বলে নীল। ওরা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি আর টুসি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরুক না। পিছন দিয়ে অন্য গাড়ি এলে অসুবিধা কী! এটা গোদারিয়ান টেকনিক। মৃণালবাবু এটাকে সাপোর্ট করতেন। যে জন্য আমরা ‘সামটাইম’ লিখছি।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

সিনেমাটোগ্রাফার কে. কে. মহাজনের চরিত্রে সুপ্রভাত দাস আর গীতা সেনের চরিত্রে বিদীপ্তা চক্রবর্তী…

সুপ্রভাত ভালো হিন্দি বলে। ওকে কে. কে. মহাজনের ভিডিওগুলো দেখতে বলেছিলাম। আর সিগারেটটা কীভাবে খেত, বলে দিয়েছিলাম। গীতাদিকে (সেন) আমার কখনও মনে হয়নি অভিনেত্রী, অসম্ভব ভালো অভিনয় করত। শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্রকে দেখলে কিন্তু মনে হবে মঞ্চের অভিনেত্রী। গীতাদিকে দেখে আমার জীবনে সেটা মনে হয়নি। মনে হয়েছে বউ, রান্না করে, মা এবং একজন ইন্টেলিজেন্ট মহিলা। পরিপাটি, কিন্তু টিপ পরা নয়। তো আমি তেমন একজনকেই চেয়েছিলাম। সেইটা বিদীপ্তার মধ্যে এসেছে। আমি আক্ষরিক অর্থে চেহারা মিলিয়ে বায়োপিকে বিশ্বাস করি না। রবীন্দ্রনাথ মানে তো চুল আর দাড়ি নয়। একটা ব্যক্তিত্ব। তাই লুক অ্যালাইক-টা মানি না। মৃণালদাও এটা বিশ্বাস করতেন।

‘চালচিত্র এখন’ আটের দশক ধরেছে ঠিকই। আবার এই সময়েও ঢুকে পড়ছে। মানে ট্রামটা পুরনো, তার জানলা দিয়ে এখনকার শহর এসে যাচ্ছে।

খুব ভালো ধরেছ। এটা ইচ্ছে করেই করা। যখন প্রথম স্ক্রিপ্ট পড়া হল, আমরা সবাই ভাবছিলাম, আটের দশক কী করে হবে। ফাইনালি নীল পয়েন্ট আউট করে। এটা কি আমরা পিরিয়ড পিস হিসাবে করছি? নাকি এটা করছি, এখনও সম্ভব বলে? এই কলকাতাতে এখনও এরকম একটা লোক, এরকম একটা ছেলেও থাকতে পারে। তার জীবনটা বদলে যেতে পারে। এখন সম্ভব বলেই তো করছি আমরা। তখন টাইমলেস করে দিতে বলে নীল। ওরা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি আর টুসি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরুক না। পিছন দিয়ে অন্য গাড়ি এলে অসুবিধা কী! এটা গোদারিয়ান টেকনিক। মৃণালবাবু এটাকে সাপোর্ট করতেন। যে জন্য আমরা ‘সামটাইম’ লিখছি। ১৯৮০ বলছি না। আর পিরিয়ড পিস বানানোর ঝামেলাটা এড়ানো গেছে এক্ষেত্রে। বলব, রেসট্রিকশন থেকে আইডিয়াটা বেরিয়েছে। টাকা নেই তো এইভাবে চলো।

এই প্রথমবার আপনি আর নীল মিলিতভাবে প্রযোজনায়। সেটা কি প্রযোজক পাননি বলে?

না, না নীল প্রথমেই বলেছিল, এটা আমরা করব। তখন দুটো কনসার্ট করে একটা বড় টাকা এসেছিল। প্লাস নিজেদের কিছু টাকা তুলে, মানে বাড়ির টাকা দিয়ে করি। নীল বলেছিল, এই টাইমলেসনেস কেউ বুঝতে পারবে না। তোমাকে মৃণাল সেন করতে দেবে না। নতুন ছেলে নেওয়া যাবে না। অনেক সমস্যা আসবে। এটা নিজেরা করাই ভালো। হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছে নিজেরা করতে গিয়ে। সবাইকে কনভিন্স করতে হয়েছে যে কম নাও। যাকে বলেছি মৃণাল সেনকে নিয়ে ছবি করছি, সে কিন্তু রাজি হয়ে গেছে। এটাও কিন্তু এই কলকাতায় সম্ভব হয়েছে। যেটা খরচ হয়েছে, সেটুকু উঠে এলেই হবে।

পরবর্তী কাজ?

এই ছবি করার পর আমার কনফিডেন্স এসেছে। মানে এভাবেই যদি করতে পারি, দু’-একটা হলে আসবে আর যদি ওটিটি-তে বেচতে পারি। আমার গান নিয়ে ছবি করা উচিত মনে হচ্ছে। মানে যে পার্সপেকটিভ থেকে ‘দত্ত ভার্সেস দত্ত’ বা এই ছবিটা করেছি। আমি গান করতে চাইনি, পিছনে কোনও প্রস্তুতি ছিল না। খেটেখুটে সিনেমা, গান করেছি। কেউ মনে রাখবে না। হয়তো একটা ফোন নম্বরের জন্য মনে রাখবে। ৭১ বছর বয়সে এসে এটা বিরক্তিকর অশান্তি। এইটা নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে আছে। একটা প্রপার অ্যাসেসমেন্ট অফ মাই মিউজিক। অন্যলোক না করুক আমি করব।

এখনকার চালচিত্র কেমন?

আমার মনে হয়, কোনও কিছুই আর হবে না। বারোটা বেজে গেছে এই গ্রহের। কী অবস্থা, এত ঘৃণা! যতক্ষণ না ভারতে প্রপার অপোজিশন পার্টি আসছে ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না। আর ভালো কিছু আশা করি না। রাজনীতি নিয়ে আশাবাদী নই, নিজেরা সৎ থেকে ভালো কিছু করা উচিত।

বাংলা মেনস্ট্রিম কমার্শিয়াল ছবি নিয়ে কী বলবেন?

আশা করি, আবার মেনস্ট্রিম ছবি সবাই দেখবে। যাতে আমাদের মতো ছবি করে যারা, সেই ছবিগুলো একটা জায়গা পাবে। অজয় কর, অসিত সেন, সুশীল মজুমদার– মার মার কাট কাট উত্তম-সুচিত্রার ছবি না হলে কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি হত না, মেনস্ট্রিম জমতেই হবে।

অনুরাগ কাশ্যপ যে কিছুদিন আগে ‘ঘাটিয়া’ মন্তব্য করে গেলেন, সেটা সমর্থন করেন?

না করি না। মেনস্ট্রিম সিনেমা দারুণ কিন্তু ছিল, পড়ে গিয়েছে। সেটা যতক্ষণ না ভালো হচ্ছে, আমরা টাকা পাব না। এই ছবিগুলো সফল হলেই, আমাদের ছবির টাকা আসবে বাংলাকে বাঙালির মতো ছবি করতে হবে। শাহরুখ খানের মতো হাঁটাচলা করলে কী করে হবে। আমাদের স্ট্রেন্থটাকে ব্যবহার করতে হবে।

…পড়ুন অন্যান্য সাক্ষাৎকার…

মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার: দেশ হারানো এক মানুষ হিসেবে নাটককে বেছে নিয়েছিলাম বেঁচে থাকার জন্য

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার: সত্যজিৎ বলেছিলেন, তোমার আঁকায় সই লাগে না

সন্দীপ রায়ের সাক্ষাৎকার: সন্দেশে লেখকদের পারিশ্রমিক ছিল লেখার সঙ্গে বাবার অলংকরণ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved