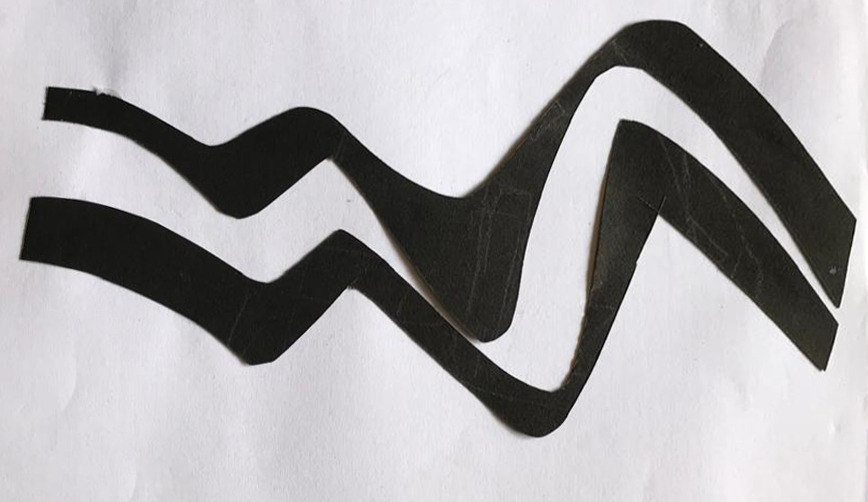

পুজোর তৃতীয় গল্প চূর্ণী ভৌমিকের। প্রচ্ছদ শিল্পী: প্রণবেশ মাইতি।

পিন্টু অঙ্ক খাতার চৌখুপি বাক্সগুলোর ভেতর লাল-নীল রং ভরতে থাকে। ওর ডান হাতের পিঠে একটা কাটা দাগ। জোরে রং ঘষার সময় চামড়াটা টানটান হয়ে দাগটা আরও একটু সাদা আর পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটা বাদে একটা খোপে খুব যত্ন করে ও রং ভরছে, যাতে একটুও বাইরে না বেরিয়ে যায়। ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ছে… ১ ২ ৩, ১ ২ ৩। তিরতির করে ওর চোখের পাতা কাঁপতে থাকে, কিন্তু বোজে না। মাথাটা কখনও হেলে থাকে একদিকে, তারপর হঠাৎ হেলে যায় অন্যদিকে। নিভৃত শান্ত আনন্দের তালে তালে এদিক-ওদিকে হেলতে থাকে মাথা। এই সময় হাতদুটো ঝাপ্টালে ওকে দেখে মনে হত নদীতে সাঁতার কাটছে। আসলে খাতায় রঙিন চেসবোর্ড বানাচ্ছে ও। ক্লাবে সুমনদা চেস খেলার সময় ভুরু কুঁচকে ডান হাতের তর্জনীটা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাল দেয় আর গুনগুন করে। দৃশ্যটা চোখে লেগে থাকে ওর।

লাল স্কেচ পেনটা প্রায় ফুরিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা চওড়া হাত এসে ওর ঝুঁকে পড়া মাথার ফেঁসো ফেঁসো চুলের মুঠি ধরে কাঠের বেঞ্চে মাথাটা ঠুকে দেয়। ও কিছু ঠাহর করে উঠতে পারার আগেই আবার। তারপর আবারও।

কী রে? এত মার খেয়েও কাঁদছিস না কেন তুই? ঢ্যাঁটা ছেলে, তোর এত সাহস?

ডান গালে চড়। ‘চোখের দিকে তাকা।’ আরেকটা চড়। প্রতিবারের মতো ওর বুকের ভেতরে দুম দুম দুম দুম করে আওয়াজ হতে থাকে। প্রতিবারের মতোই মুখ জ্বালা করে ভাপ ওঠে। কানটা এত জোরে টেনে ধরে রয়েছে যে কপালের বা গালের ব্যথাটা ঠিক টের পায় না ও। দমবন্ধ করে থাকে ও, যেন দম ছাড়লেই কী একটা হয়ে যাবে। পাটকাঠির মতো সরু আঙুলগুলো দিয়ে প্রাণপনে খাতাটা আঁকড়ে ধরে থাকে। দেখে মনে হয় যে কোনও মুহূর্তে ওর কালো আঙুলকটা ভেঙে চৌচির হয়ে পেনসিলের শিসের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খাতার পাতায় ছড়িয়ে যেমন-তেমনভাবে লেপে যাবে। খাতাটা টেনে ছিঁড়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারে আরেকটা হাত। ডানা ভাঙা পাখির মতো ফড়ফড়িয়ে খাতাটা দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায়। তারপর ধুপ করে মুখ থুবড়ে মেঝেতে খসে পড়ে। ঠিক সেই খসে পড়ার মুহূর্তেই পিন্টু থরথর করে কেঁপে উঠে শ্বাস ছেড়ে দেয়। হাতের মুঠোয় রঙিন কাগজটা আঁকড়ানো।

ঝরঝর থরথর কাঁপে পাতাপত্তর। কাঁদ এবার কাঁদ। বেশ হয়েছে। নদীতে ডুব দিলে মাঝে মাঝে কানে যেমন জল ঢুকে জমে যায়, সেরকম ওর কানের ভেতর সারা দিন-রাত একরাশ ‘কাঁদছিস না কেন’ ‘বেশ হয়েছে’ জমে থাকে।

ও বন্ধুদের খেলতে যাওয়ার ডাক শুনতে পায় না।

পাশের বাড়ির রুমেলার হারমোনিয়ামে ‘ওগো পুরবাসী’ গানের সুর শুনতে পায় না।

মায়ের খেতে বসার ডাক শুনতে পায় না।

শক্ত করে হাত মুঠো করে বসে থাকে। হাতের কাটা দাগটা বাঁকা সরু চাঁদের মতো মরা জোছনার আলো ছড়ায়।

২.

একদিন দুপুরবেলা ফাঁকা চিলেকোঠায় টুবলুর পায়ে ওর কাকাই জোর করে আলতা পরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, ‘তুমি খুব সুন্দর টুবলু, মেয়েদের চেয়েও সুন্দর’। আঁশটে গন্ধে টুবলুর গা গুলিয়ে উঠেছিল। তারপর গোড়ালিতে হাজারবার সাবান মেখে, ছোবড়া দিয়ে ঘষে ঘষেও সেই আলতার দাগ তুলতে পারেনি ও। সুযোগ পেলেই বারবার আয়নায় দেখেছিল নিজেকে– এদিক ঘুরে, ওদিক ঘুরে। কী এমন আছে ওর চেহারায়? ও যদি এত লাজুক না হত! পড়ার উত্তর জানলেও ও তো কই ক্লাসে হাত তোলে না? যদি ভালো ফুটবল খেলতে পারত? একটুও ভালো লাগে না ওর দৌড়াদৌড়ি, কাড়াকাড়ি, ধাক্কাধাক্কি করতে। এমনকী, সেদিন পাঞ্জার লড়াইয়ে ও সবার লাস্ট হল। কিন্তু ও যদি এরকম না হত, তাহলে নিশ্চয়ই…

যতক্ষণ ইশকুলে আছে, ততক্ষণ শান্তি। পায়ে মোজা থাকে, জুতো থাকে। গরমের দিনে বাড়ি ফিরে মোজা পরে থাকলে মা নিশ্চয়ই রাগারাগি করবে। রিঙ্কি পাগল ভেবে হাসবে। তাই ইশকুল ফেরত জুতো-মোজা খুলেই একছুটে ও দৌড়ে গিয়ে খাটে উঠে পড়ে। তারপর সারাক্ষণ বাবু হয়ে পায়ের পাতা দুটো দুই হাঁটুর তলায় লুকিয়ে বসে থাকে। ঝিঁঝি ধরে যায়। হিসি পেলে চেপে বসে থাকে, পেট টনটন করে। শোওয়ার সময় সাত তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর পা ঢেকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। গরমে ঘেমেনেয়ে ওঠে, কিন্তু চাদর সরায় না।

টুবলুর খুব জ্বর আসে। ও কাউকে কিছু জানায় না। ওর জ্বর আসে। জ্বর ছাড়ে। সারারাত। একবার পা তেতে ওঠে। একবার পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না।

মাছধরার জালে আটকা পড়া জিওলের মতো ও সারারাত চাদরের সঙ্গে কসরত করতে থাকে। মনে মনে ভাবে যদি একবার ওই রিঙ্কির ব্যাগের ওপর আঁকা মৎসকন্যার মতো ওর পা দুটো জুড়ে গিয়ে একটা মাছের লেজ হয়ে যেত।

জ্বর ছাড়ার পরের দিন সকালে ও যথারীতি কাকাইয়ের সঙ্গে বাজারে যায়। মাছের বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আঁশটে গন্ধে ও বুক ভরে শ্বাস নেয়। এমনিতে ও কাকাইয়ের হাত ছাড়তে চায় না। চারিদিকে ভিড়ের মধ্যে ওর খালি ভয় করে যে ও হারিয়ে যাবে। সেইদিন ও খুব সহজেই কাকাইয়ের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ঝাঁকি মেরে ছাড়িয়ে নেয়। চারিদিকে জল আর রক্তর ধারা মিলেমিশে আলতার স্রোত, আলতার নদী। কাকাই অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে। কিন্তু কোথায় কে? টুবলুকে দেখতে পায় না কাকাই। টুবলু তখন একা– জীবনে প্রথমবার স্বেচ্ছায় একা।

লাল থানের ওপর ওই বিরাট লেজ আছড়ানো কাতলাটার পাশে গিয়ে ওর গুঁটিসুঁটি মেরে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ওকে ধরে যদি আঁশ ছাড়ানোর মতো পায়ের পাতার আলতামাখা চামড়াটুকু কেউ চেঁছে নিত, তাহলে বঁটিতে গলা রাখতেও ও আপত্তি করত না একটুও।

৩.

নদীটা আর চার-পাঁচটা রুগ্ন নদীর মতোই। তার ঘোলা জলে বুড়ো জেলেদের চালশে-ধরা চোখের রং। শীর্ণ কম্পমান গায়ে কচুরিপানার চাদর গায়ে জড়িয়ে নদী সারাদিন সারারাত কোনওমতে ঘেঁষটোচ্ছে। বয়ে চলা কিংবা সয়ে চলা। বুকের ভেতরে যে কয়টা মাছ এখনও পড়ে রয়েছে, তাদের গায়ে পাঁকের গন্ধ, পেটে পলিথিনের উজ্জ্বল রঙিন বিষের ছটা। ডানাভাঙা পানকৌড়ি, কানা মাছরাঙা, বউ হারিয়ে পাগল হয়ে যাওয়া কানিবক– এইসব হেরে যাওয়া পাখিরা ছাড়া সাধারণত আর কোনও পাখিই বিশেষ তার পাশ ঘেঁষে না আর আজকাল। এমনি দিনে, রোদ ঝাঁঝিয়ে ওঠার আগে, দু’-একজন অকর্ম্মণ্য লোক অভ্যাসবশত জলে ছিপ ফেলে বিড়ি ধরায়। নদীর গায়ে বাড়ি এমন দু’-একজন মহিলা বালতি আর বাসন নিয়ে নদীর ধারে এসে উবু হয়। প্রায় একইসময় দৌড়াতে দৌড়াতে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে সদর বাসস্ট্যান্ডে যায় চাকরি ছাড়তে না চাওয়া দু’-একটি জেদি তরুণী। এরা কেউ কারও দিকে ফিরেও দেখে না। পূজা পার্ব্বণ হলে আশপাশের গ্রামের লোকজন সকলে মিলে জোট বেঁধে এসে প্রতিমা ভাসিয়ে নদীকে আরও একটু ভারী ও স্থাবর করে দিয়ে যায়। খড়ের কাঠামোর শরীর নদী কখনও উপুড় করে ধরে, কখনও চিত করে ধরে, রং মাটি চেটে চেটে খায়।

আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ এই নদীটা, দু’-এক ঝলক তাকিয়েই দিব্যি চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায়।

তবু এই নদীর কিছু রহস্য এখনও রয়েছে। খুব প্রাচীন রহস্য সহজে মরে না। দুই লোকালয়ের মাঝে একজায়গায় সে এখনও তার পুরনো রূপ ধরে রেখেছে। এই জায়গাটাকে লোকে বলে দহ। হঠৎই এক টুকরো রোদের মতো খুব অকিঞ্চিৎকর কোনও দৃশ্যে মানুষের বিবশ মন যেমন হৃদয়ের অনন্ত সম্ভাবনা আবিষ্কার করে নেচে ওঠে ঠিক সেইরকম; এখানে এসে হঠাৎই নদী যেন কোনও জাদুবলে বিপুল বিস্তার, অনিমেষ গভীরতা লাভ করেছে। এখানকার স্থির কালচে সবুজ স্বচ্ছ জলের ভেতর রোদের রেখা এসে পড়লে নীচে বড় বড় বোয়ালের পিঠে শ্যাওলার কারুকাজ, লেজের বিভঙ্গ দেখা যায়।

এখানে জল এতই গহিন যে, বাঁওয়ের হিসেবে মেলানো যায় না। কথায় কথায় রং পালটানো ময়ূরকণ্ঠী গঙ্গাফড়িং। দ্রুততম সবুজ হিলহিলে সাপের দল। শরৎ আকাশের মতো ফুর্তিমান নিঃসংশয়ী মাছরাঙা। কে নেই এখানে? এক পাড়ে পাতা দিয়ে জল ছুঁতে চায় ঘন নত বাঁশঝাড়। অন্যপাড়ে দিগন্ত বিস্তৃত ধানের খেত। তার মধ্যেই একটা ভাঙা পুরনো লাল ইটের স্তূপ-কালী মন্দির।

এখানে প্রচুর প্রাণ। হিংস্র স্নেহ, দ্বিধাহীন আগ্রাসন– কিন্তু এর কিছুই মানুষের ক্ষীণ দুর্বল হৃদয়ে আঁটবে না। সময় কিংবা নদীর জল এখানে কিছুতেই সরলরেখায় চলতে চায় না, শুধু গোল হয়ে ঘোরে আর পাক খায়। এখানকার জলে দহের একদম মাঝখানে নাকি একটা চোরা ঘূর্ণি আছে– কত শত নৌকা যে সে খেয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। এমনকী সেই কালেও, এমনকী দিনেরবেলাতেও, এমনকী খুব পাকা মাঝিরাও– নেহাত নাচার না হলে এখানে একেবারেই আসত না।

রাতের বেলা জগতের যাবতীয় অলৌকিক এখানে ভর করে।

তাহলে আজ এই একবিংশ শতাব্দীর একটি মরা জ্যোৎস্না রাতে একটা নৌকা অনামা নদীর এই মানুষবিমুখ দহতে কী করছে?

৪.

সবাই বলেছিল এই দহে রাতেরবেলা না আসতে। এখানে এসে অংকুশ আর প্রতিম বুঝতে পারছে কেন।

হুতোম পেঁচা আজকাল আর দেখাই যায় না প্রায়। একটা ছবি তোলার লোভে ওরা সমস্ত স্থানীয় মানুষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এখানে এসেছে। বেশ খানিকক্ষণ ওরা ফিসফিস করে গল্প করেছিল। কিন্তু হঠাৎই কোনও কারণ ছাড়াই যেন ওদের সব কথা ফুরিয়ে যায়। একটা অস্বস্তিকর চাপা নৈঃশব্দ নিজেদের মধ্যে। যে বন্ধুত্বে ক্রমাগত কথা বলাটাই অভ্যাস তাতে কীসের অভিশাপ লেগে যায় যেন।

ফোন আর নৌকার মোটোর কাজ করছে না বহুক্ষণ হল। দামি নাইটভিশন ক্যামেরা আর বার্ডিং লেন্স পড়ে রয়েছে পাটাতনে, যেন একটা মাটির ঢেলা– পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনও অর্থ নেই তার অস্তিত্বের। ওরা চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছে না।

ফ্যাকাসে রূপালি মরা জোছনায় অন্ধকার যেন আরও বেশি করে নিজেকে জানান দিচ্ছে। বাঁশবনে গাছের গায়ে চিকচিক করছে রূপালি জোনাকি। জলের নীচে রূপালি আঁশ। বাঁশগাছের ফাঁকফোকর দিয়ে হাজার হাজার জ্বলন্ত রূপালি চোখ। মানুষ মেরে ফেলতে চেয়েও মারতে পারেনি এমন সমস্ত প্রাণী একসঙ্গে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ডালে ডালে হাজার হাজার হুতোম প্যাঁচার বিদ্যুতের মতো রূপালি নখের ঝলক। সামান্যতম আওয়াজ বের করতে পারার আগেই রূপালি চোখ নিভিয়ে নেতিয়ে পড়ছে হাজার হাজার ইঁদুরছানা।

এই পশুপাখি কীটপতঙ্গরা সবাই যেন একটা আম্ফিথিয়েটারের সারবাঁধা গ্যালারির দর্শক। নাটকের জন্মের অপেক্ষায় পোয়াতির পেটের মতো ক্রমশ আরও আরও গোল হয়ে আসে দহ।

…………………………………

পড়ুন পুজোর অন্যান্য গল্প: তোমায় অনমাঝারে রাখব

………………………………….

ধানখেতের দিকে বিভিন্ন ঘনত্বের অন্ধকারের পরত একের ওপর একটা চেপে বসে আছে ঢেউয়ের সারির মতো। স্থির কিন্তু আসন্ন। যে কোনও মুহূর্তে আছড়ে পরতে পারে নৌকার ওপর। একটুখানি রূপালি ফেনা তুলেই ওরা ডুবে যাবে তাহলে। দূরে দিগন্তর একদম বাঁদিকের প্রান্ত থেকে একটি বালক হেঁটে আসছে ধীরে ধীরে ডানদিকের মন্দির লক্ষ্য করে। পা টেনে টেনে হাঁটছে। পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। অনন্তকাল। একটু কাছে এগিয়ে আসতে না আসতেই শোনা যায় তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ– হিঁ ই-হিঁ ই-হিঁ ই। ওরা কেউ চোখ ফেরাতে পারে না তার কান্না ভেজা ধুলোমলিন মুখের থেকে।

‘দহে কোনও বাচ্চা ছেলেকে দেখলে আর যাই করুন তার মুখের দিকে চাইবেন না’ বলেছিল কারা যেন। ওদের সে কথা মনেই পড়ে না।

কোথায় দেখেছিলাম যেন? কী চিকন কালো ছেলেটার মুখ, বড্ড চেনা চেনা। কতকাল আগে দেখেছিলাম, ভাবে অংকুশ।

বহু যুগ হয়ে গেল কেউ ছেলেটাকে আর পিন্টু বলে ডাকে না।

কোথায় দেখেছিলাম যেন? কী অপূর্ব মুখশ্রী, ফরসা টুলটুল করছে, বড্ড চেনা চেনা। কতকাল আগে দেখেছিলাম ভাবে প্রতিম।

বহু যুগ হয়ে গেল কেউ ছেলেটাকে আর টুবলু বলে ডাকে না।

কোথায় দেখেছিলাম? কোথায় দেখেছিলাম? ইঁহি ইঁহি ইঁহি হঠাৎ করে কান্নার উত্তর দেয় হাওয়া।

নিশ্চল ছবিতে শুধু একফোঁটা জলের মতো রোরুদ্যমান বালক এতক্ষণ চলমান ছিল। হাওয়ার উত্তরে যেন হঠাৎ একদমকে পুরো ছবিটাই কেঁপে ওঠে। অন্ধকার গর্জে উঠে আছড়ে পড়ে নৌকাটার ওপর।

নদীর জলে একঝলক নিজেদের মুখ দেখে শিউরে ওঠে ওরা। কোথায় দেখেছিলাম যেন?

রূপালি আয়নায়।

পৃথিবীর আদি অন্তকাল ধরে সমস্ত বালকের ক্ষুব্ধ গোপন বিষাদে চরাচর কেঁপে ওঠে।

ওদের নৌকাটা ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে দহের মাঝখানে পৌঁছে যায়। ওরা তাও চোখ বন্ধ করতে পারে না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved