শঙ্খ ঘোষের লেখা ‘বাবরের প্রার্থনা’য় অসামান্য সুরারোপ করেছিলেন প্রতুলবাবু। বিষয়-নির্ভর, দৃঢ় এবং প্রবাদ হয়ে যাওয়া কবিতা, তা থেকে যে আরেকখানা গান উঠে আসতে পারে, যা পরে গান হিসেবেও ‘প্রবাদ’ হবে, প্রমাণ করেছিলেন প্রতুলবাবু। সে-অর্থে পঠিত নয়, সে-অর্থে খ্যাত নয়, এমন কবিতাকে গানে আনার যে সুবিধে, কবিতার গা-লাগোয়া খ্যাতি সেখানে গায়ে লেগে থাকে না বলেও, তাকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। কিন্তু এই যে ‘বাবরের প্রার্থনা’, যা বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে ‘কিংবদন্তি’ হয়ে যাওয়া একটি কবিতা, শঙ্খবাবুর জীবদ্দশাতেই, তাকে সুরারোপ করে এমন একটা গানে পরিণত করা, যে গান নতুন ভাবে চারিয়ে যাবে অগুনতি মানুষের ভেতর, তা ভারি কঠিন কাজ!

প্রতুলবাবুকে প্রথম শোনা, যত দূর মনে পড়ছে, সম্ভবত নয়ের দশকের মাঝামাঝি প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনও এক উৎসবে। তখন চারপাশে নতুন গানবাজনার ঢল, তারই মাঝখানে একজন মানুষ মঞ্চে উঠছেন নিঃসঙ্গ ভাবে, যেন নিরস্ত্র, খালি গলায় একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন, কোথাও মনেই হচ্ছে না যন্ত্রানুষঙ্গের বা আবহের অভাব আছে। এ জিনিস আগে কখনও শুনিনি, প্রত্যক্ষ করিনি। তারপর বহুবার প্রতুলদাকে শুনেছি সামনে থেকে– কিন্তু সেই যে প্রথমবার শোনার বিস্ময়, সেই ঘোর আজও কাটেনি।

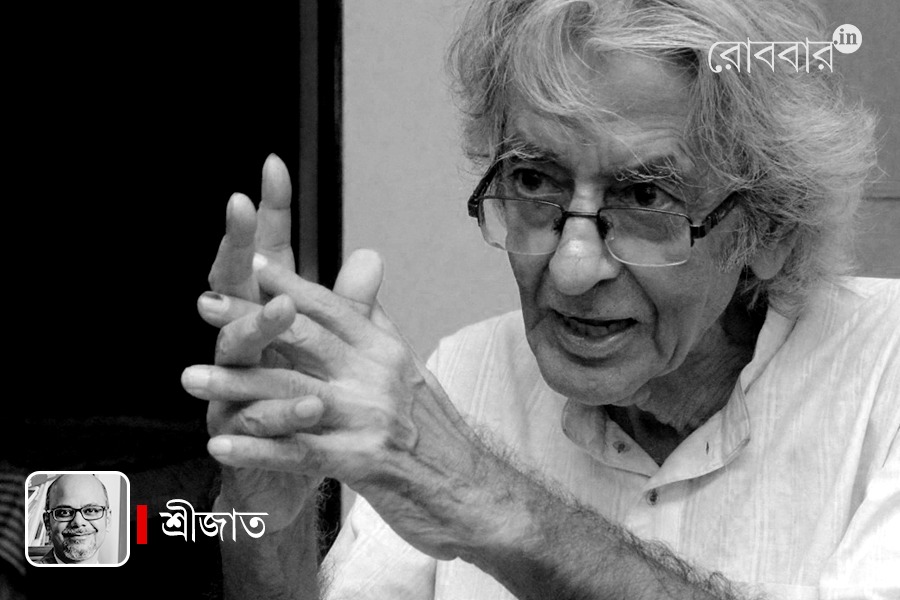

ব্যক্তিগত স্তরে প্রতুলদার সঙ্গে কথাবার্তা যে খুব হত, তা নয়। আমি খুব সংকোচে থাকি নিজেকে নিয়ে, অত বড় মাপের শিল্পীর সামনে কী বা বলব! গানবাজনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহস বা স্পর্ধা, কোনও দিনই আমার ছিল না। তবে প্রতুলদার সঙ্গে কখনও কোনও অনুষ্ঠানে দেখা হলে অবশ্যই গিয়ে প্রণাম করতাম, কুশল জিজ্ঞাসা করতাম এবং হাসি ছাড়া ওঁর মুখে কখনও কোনও অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখিনি। অনেকক্ষণ হয়তো বসে আছেন, কখনও দেখিনি বিরক্ত হতে। এমনকী, নিজের গান গাওয়ার পরেও অশক্ত শরীরে অন্য শিল্পীদের গান শুনেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন তাঁকে, এ বড় বিরল গুণ আজকের দিনে– প্রতুলদার কাছ থেকে সেটাও শেখার।

‘বাংলায় গান গাই’ এই একটা গানেই তিনি জনপ্রিয় হলেন, চিহ্নিত হলেন, বা আবদ্ধ হয়ে গেলেন হয়তো। এটা এক ধরনের সাফল্য, আবার এক ধরনের দুর্ভাগ্যও। তবে ইতিহাস যদি দেখি, সিঙ্গার-সং রাইটারের যে ধারা, তাতে প্রত্যেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গেই প্রায় এমনটা ঘটেছে। আজও আমাদের লেননের কথা বললে ‘ইমাজিন’ মনে আসে, ডিলানের কথা বললে আগে মনে আসে ‘হাউ মেনি রোডস’, জোন বায়েজের কথা বললে প্রথমেই মনে হয়, ‘ডায়মন্ডস অ্যান্ড রাস্ট’, বা কোহেনের কথা বললে ‘সুজান’ অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রথমে মাথায় আসে, তেমনই প্রতুল মুখোপাধ্যায় নামটির সঙ্গে ‘আমি বাংলায় গান গাই’ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবত এই গান আর প্রতুল মুখোপাধ্যায় সমার্থক হয়ে গিয়েছে। তবে এটাও ঠিক, তাঁর অন্যান্য গান যাঁরা শুনেছেন, কিংবা মনে রেখেছেন, তার পাশাপাশি এটাও সত্যি, জীবদ্দশায় নিজের একটি কাজকে প্রবাদে পরিণত করা সহজ নয়। প্রতুলদা অনায়াসে ‘আমি বাংলায় গান গাই’-কে প্রবাদে পরিণত করেছিলেন।

গণসংগীতের ধারায় প্রতুলদাকে ‘চিরকালীন’ হিসেবে মনে রাখা হবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং খালি গলার গান, এর চল আমাদের ভাষায়, আমাদের সংস্কৃতিতে বিশেষ নেই। যে-কথা আগেও বললাম, খালি গলায় গান গাওয়ার জন্য অনেকখানি দুঃসাহস এবং দক্ষতা– দুই-ই লাগে। আমি প্রতুলদাকে ছ’মাস আগে শুনেছি মঞ্চে। অশক্ত শরীর, দু’জন ধরে আনছেন মঞ্চে, মঞ্চের মাঝখানটায় তারা তাঁকে দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন। তারপরে তিনি দু’হাত তুলে গান গাওয়া শুরু করলেন। অরুণ মিত্রের কবিতা গাইলেন– ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও, হাঃ হাঃ…’। ‘হাঃ, হাঃ’-কে তিনি যে স্পর্ধায় তিনি ছুড়ে দিতেন বাতাসে, তা আমি অন্য কোনও শিল্পীর মধ্যে পাইনি। ফলে খালি গলায় গান গাওয়ার যে রেওয়াজ তিনি চালু করলেন, সেটা অবিস্মরণীয় এবং অনপনেয় হয়ে থাকবে। কতখানি দক্ষতা, রেওয়াজ, সুরের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে কোনও যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়া অগুনতি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা যায় দীর্ঘসময় ধরে, তা প্রতুলদাকে দেখলে বুঝতে পারতাম।

শঙ্খ ঘোষের লেখা ‘বাবরের প্রার্থনা’য় অসামান্য সুরারোপ করেছিলেন প্রতুলবাবু। বিষয়-নির্ভর, দৃঢ় এবং প্রবাদ হয়ে যাওয়া কবিতা, তা থেকে যে আরেকখানা গান উঠে আসতে পারে, যা পরে গান হিসেবেও ‘প্রবাদ’ হবে, প্রমাণ করেছিলেন প্রতুলবাবু। সে-অর্থে পঠিত নয়, সে-অর্থে খ্যাত নয়, এমন কবিতাকে গানে আনার যে সুবিধে, কবিতার গা-লাগোয়া খ্যাতি সেখানে গায়ে লেগে থাকে না বলেও, তাকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। কিন্তু এই যে ‘বাবরের প্রার্থনা’, যা বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে ‘কিংবদন্তি’ হয়ে যাওয়া একটি কবিতা, শঙ্খবাবুর জীবদ্দশাতেই, তাকে সুরারোপ করে এমন একটা গানে পরিণত করা, যে গান নতুন ভাবে চারিয়ে যাবে অগুনতি মানুষের ভেতর, তা ভারি কঠিন কাজ! ঠিক যেমন অরুণ মিত্রের কবিতার কথা বললাম। এমন বেশ কিছু কবিতায় প্রতুলদা সুরারোপ করেছেন, খেয়াল করে দেখতে হবে, সে কবিতা কিন্তু ‘সহজবোধ্য’ কবিতা নয়। সে কবিতা কিন্তু ঘরে-ঘরে মুখে মুখে ফেরা কবিতা নয়, সেই কবিতার বোধ মানুষের চেতনার শিকড়ে প্রোথিত। এমন সব কবিতাকেই তিনি বাছতেন। আমার মনে হয় এই চ্যালেঞ্জটা প্রতুলদা ইচ্ছে করেই নিতেন। এবং খুব সহজে উতরোতেন।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি হওয়া সম্ভব কি না, তা বলা কঠিন! শিল্পের কোন শাখায় কখন কী ঘটে যায়, সে আমরা কেউ আগে থেকে বলতে পারি না। কিন্তু প্রতুলদার গানবাজনার যে ধরন, সেই ধরনকে আপন করে নেওয়া খুব কঠিন। কোনও সহায় ছাড়া, সম্বল ছাড়া একা মঞ্চে উঠে একের পর এক গান নিপুণ সুরে ও দক্ষতায় স্মৃতি থেকে গেয়ে যাওয়া– এই যে গানের ঘরানা, সেই ঘরানার উত্তরসূরি হতে গেলে একদম অন্য রকমের মানুষ হতে হবে, অন্য ধরনের শিল্পী হতে হবে, প্রতিভা ও সাধনা থাকতে হবে, যা প্রতুলদার ছিল। এবং তা জোর করে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ছিল। তাই তিনি প্রতুল মুখোপাধ্যায় হয়েছেন, বহু শিল্পীর ভিড়ে হারিয়ে যাননি– একক হয়ে থেকেছেন। তাই সেই উত্তরসূরি এসে পড়া এক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, কঠিন তো বটেই। শিল্পে অসম্ভব কিছুই নয়, তবে দুরূহ, তা নিশ্চিত।

………………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved