সংস্কৃতকে কেউ কেউ বলেন দেবভাষা, কেউ কেউ ভাবেন তা হিন্দুর ভাষা। ভুল ভাবেন। এই ভুল ভাবনা থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বেদ ও সংস্কৃত পড়াতে চাননি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধ ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ঘুরপথে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃত যেমন হিন্দুর ভাষামাত্র নয় তেমনই উর্দুও নয় মুসলমানের ভাষা। ভাষা-রাজনীতি এক আর ভাষার জগৎ আর এক। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁদের দুই পক্ষের ধর্ম এক হলেও ভাষা আর সংস্কৃতির চরিত্র আলাদা।

ভাষা কার?

যে বলে ভাষা তার। ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার লড়াইয়ে ইন্ধন দিয়েছিল। তৈরি হয়ে উঠেছিল ভাষার হিন্দু-মুসলমান। উনিশ শতকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ‘পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংকলন’ করেছিলেন তাঁর ‘পারসীক অভিধান’-এ। নিদান দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে ‘যবন সঞ্চার’ হওয়ায় বাংলা ভাষা দূষিত হয়েছে। তাই ‘অন্দর’ না লিখে ‘অন্তঃপুর’ লিখতে হবে, ‘আইন’ না লিখে ‘নিয়ম’ লিখতে হবে। ‘আইনা’ বা ‘আয়না’ লেখা চলবে না। ‘দর্পণ’, ‘মুকুর’ এ-সব লেখা চাই। তাঁর এই নিদান চলেনি। বাঙালি আয়নায় মুখ দেখত, দেখছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কোনও বিশেষ ধর্মের অধিকারে চলে যায়নি। শুধু কি বাংলা? ভারতবর্ষের আদি আধুনিক রামমোহন যেমন ভাষার ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী, ভাষাকে ধর্মের বাহন ভাবেন না, তেমনই ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে উদারবাদীরা ভাষা-সংস্কৃতিকে সংকীর্ণ ধর্মের বেড়াজালে ঘিরতে চান না। ভাষার ধর্ম বা ভাষার লিঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা করেন যাঁরা, তাঁদের সেই চেষ্টা বারবার ভাষার প্রবাহে ভেসে যায়।

সংস্কৃতকে কেউ কেউ বলেন দেবভাষা, কেউ কেউ ভাবেন তা হিন্দুর ভাষা। ভুল ভাবেন। এই ভুল ভাবনা থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বেদ ও সংস্কৃত পড়াতে চাননি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধ ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ঘুরপথে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃত যেমন হিন্দুর ভাষামাত্র নয় তেমনই উর্দুও নয় মুসলমানের ভাষা। ভাষা-রাজনীতি এক আর ভাষার জগৎ আর এক। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ওপর উর্দু ভাষা (Urdu) চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁদের দুই পক্ষের ধর্ম এক হলেও ভাষা আর সংস্কৃতির চরিত্র আলাদা।

এখন বাংলাদেশে বিষয়টি অন্যভাবে ফের গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ভাষার রাজনীতি আর ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি দুই আলাদা। বাঙালির উর্দু-ভাষা বিরাগ নেই। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন উর্দু মুসলমানদের ভাষা নয়। মহারাষ্ট্রে সাইনবোর্ডে স্থানীয় ভাষার পাশাপাশি উর্দু রাখা যাবে কি না, সেই সূত্রে এই রায় দেওয়া হল। এই রায় যথার্থ। উর্দু কেন মুসলমানদের ভাষা হবে! উর্দু ভাষার উৎপত্তির (Origin Of Urdu) ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এটিকে ‘বহিরাগত’ ভাষাও বলবেন না। তাছাড়া বাইরে থেকে ভাষা অন্য কোনও ভূখণ্ডে এলেও তা ব্যবহারের গুণে ক্রমেই নিজের ভাষা হয়ে ওঠে। ইংরেজি তো একদা ইংরেজদের ভাষা। এখন তা অন্যতম ভারতীয় ভাষা, যোগাযোগের জন্য সাহিত্য রচনার জন্য এ-দেশে বহুল ব্যবহৃত। মোটেই তা আর ‘বিদেশি ভাষা’ নয়। ভারতীয় লেখকদের চর্চাগুণে রানির ইংরেজি ভারতীয় ইংরেজি হয়ে উঠেছে। শুধু কি ভাষা? ধর্ম-সংস্কৃতিও অন্য ভূখণ্ড থেকে এসে আরেক ভূখণ্ডে শিকড় বিস্তার করে সেখানকার মাটির গুণে সেখানকার মতো ফুল-ফল দেয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইসলামের ভারতীয় রূপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। উর্দু ভাষা ভারতবর্ষীয় সম্মিলনের চিহ্ন বহন করছে। শৌরসেনী প্রাকৃতের বিশেষ একটি রূপ দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লি ও মিরাটের প্রতিবেশী ভূখণ্ডে ব্যবহৃত হত। এই সচল ভাষা-ভেদটিই উর্দুর ভিত্তি। ইসলাম যখন তুর্কিয়ানার বেশে এই ভূখণ্ডে প্রথম প্রবেশ করে, তখন দিল্লির যে অঞ্চলে মুসলমান সেনারা ছাউনি ফেলেছিল সেখানে এই ভাষারূপটি সচল ছিল। তারা এটি যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। স্বভাবতই ভাষা তো আর থমকে থাকে না। নানা উপাদান গ্রহণ করতে করতে তার বিস্তার হয়। ফলে কালক্রমে প্রাকৃতের ওই বিশেষ রূপটি ‘উর্দু’ নামে পরিচিত হতে শুরু করল।

‘উর্দু’ তুর্কি শব্দ, অর্থ সেনা ছাউনি। ‘হিন্দুস্থানি’ নামে যে ভাষাকে ডাকা হয়, তা কিন্তু একটা ভাষা নয় তার মধ্যে নানা ভেদ আছে। পশ্চিমা হিন্দি, পূর্বী হিন্দি, রাজস্থানি এ-সবই ‘হিন্দুস্থানি’ ভাষা। এখন যাকে বলা হয় পরিশীলিত উচ্চমার্গীয় হিন্দি– তা গড়ে উঠেছে এ সমস্ত ভাষাভেদের সঙ্গে সংস্কৃত তৎসম শব্দের মিশেলে। আর উর্দু তার আদিরূপের ওপরে চাপিয়েছে ফারসি শব্দের সম্ভার। এই দুই ভাষারূপই ভারতীয় ভাষা– গ্রহণ আর সম্মিলনের ঐতিহ্যে পূর্ণ। বাঙালি ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সতীনাথ ভাদুড়ির উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদের ভূমিকা যে হিন্দিতে লিখেছিলেন, তা তৎসম শব্দে ভরা। এই তৎসম হিন্দির যেমন বিশেষ চেহারা আছে, পরিশীলিত উর্দুরও তেমনই রয়েছে বিশেষ চেহারা। সাহিত্যমোদীরা তা ভালোবাসেন। বাঙালিরা যেমন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন, তেমনি আবার এই রাষ্ট্রীয় উর্দু-চক্রান্তের বাইরে প্রাণভরে উর্দু গজল শুনেছেন। তা সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা বলে না, মানুষের অনুভূতির কথা গভীরভাবে শোনায়।

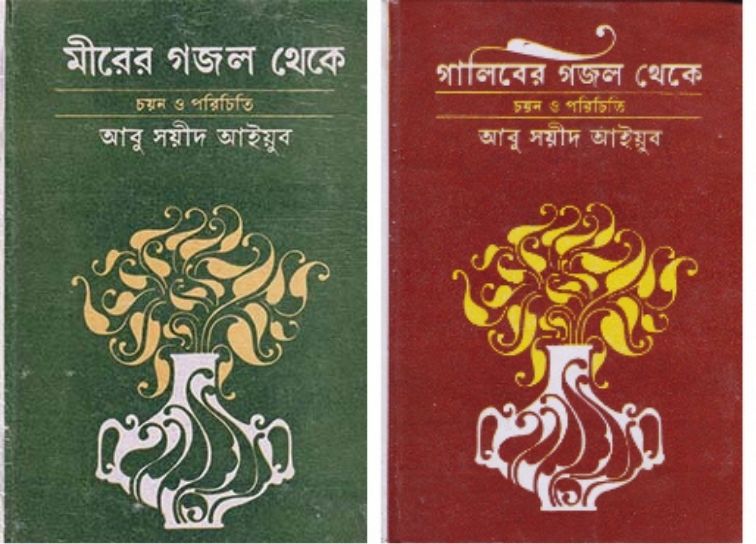

বাঙালির অন্যতম প্রিয় কবি গালিব। আবু সয়ীদ আইয়ুবের অনুবাদে বাঙালি গালিবের গজলে মজেছিল। আইয়ুবের নিজের ভাষা বাংলা নয়, রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে পড়ে তিনি বাংলা শেখেন। এমনই সে বাংলা যে বাঙালি পাঠক মনেও রাখেননি বাংলা আইয়ুবের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ভাষা নয়। আইয়ুব বাঙালি পাঠককে উর্দু ভাষার পদের স্বাদ দিয়েছেন। আইয়ুবের গদ্যানুবাদে গালিব বলেছেন, ‘জোর খবর– উনি আসবেন;/ আজকেই ঘরে একটা মাদুরও নেই!’ বাঙালি প্রেম আর কামের দোটানার উত্তাপে ভেবেছে গালিবের মতো করে, ‘ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলতেও চাই/ হে বসন্তের স্রষ্টা, আমার মন পাপী।।’ গালিব এসেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর আয়ান রশীদ খানের বন্ধুত্বের পথ বেয়ে। দেখ এ আয়ুর অশ্ব কোথায় গিয়ে থামে!

আইয়ুব কেবল গালিবকেই বাঙালির প্রিয় করে তোলেননি মীরকেও বাঙালির প্রিয় করে তুলেছিলেন। আইয়ুবের সেই কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর সহধর্মী গৌরী। গালিব লিখেছিলেন, ‘ তুমি একাই উর্দু ভাষায় ওস্তাদ নও গালিব/ লোকে বলে পুরাকালে মীর নামেও একজন ছিলেন।’ লিখেছিলেন, ‘সে নিজেই বেরসিক যে মীরের গুণমুগ্ধ নয়।’ মীর-গালিবের পদে শুধু কি বাঙালি মুগ্ধ? মুগ্ধ তো এদেশের মরমিয়া মন। সেই মনকে ইংরেজ উপনিবেশের ব্যবস্থাপনা ও তারই অনুসারী একালের ভাষা-ভেদকামী হুংকার স্পর্শ করতে পারে না। তুর্কিয়ানা মুছে যায়– জেগে থাকে ভারতের নিজস্ব মরমিয়া সুফিয়ানার ঢেউ। সেই ঢেউ ভাঙে মহাভারতের তটে– তাকে অস্বীকার করা যায় না। মীরের পদ অনুবাদের সময় আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পদ স্মরণ করতেন, আর গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ তো পরে ক্ষিতিমোহন সেনের সাহচর্যে প্রাগাধুনিক মরমিয়া ভক্তিবাদীদের সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মনের যোগ। কে বলে উর্দু কেবল বিশেষ ধর্মের মানুষদের ভাষা। ভুল, সে তো ভুল।

……………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved