শাড়ি এবং ধুতি বিছিয়ে ভাতের মাড় নিতেন মন্বন্তরের মানুষ কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এরপরে সরকার টিকিট সিস্টেমের ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ ওই ‘অখাদ্য’ ভাতের ফ্যান খাওয়ার জন্য টিকিট থাকা জরুরি, যা চালু করার পরে সাংবাদিক দেখাচ্ছেন যে কী করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে স্ট্রিট ফাইট শুরু হত অভুক্ত মানুষদের মধ্যে। ইউরোপীয় ডিস্কোর্সে ‘বেঙ্গল ফ্যামিন গ্রুয়েল’-এর আলাদা মাহাত্ম ছিল, শুধু যে তারা কলকাতার রাস্তায় এই ফ্যান খাইয়ে মানুষকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তা নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে লড়াই করার সময়ও ‘বেঙ্গল ফ্যামিন মিক্সচার’ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল সেনাদের মধ্যে।

যে কোনও জাতির খাবারের ইতিহাস শুধুমাত্র তার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু বা অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে না। খাদ্যের ইতিহাস লিখতে গেলে তাকাতে হবে খাদ্যাভাবের দিকেও। যেমন বাংলার ভাত খাওয়ার ঐতিহ্যের কথা বললে, তার সঙ্গে চলে আসবে ফ্যান, পান্তা ভাত বা জাউভাতের কথা। ফ্যান সহযোগে ভাত খাওয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও বহুল প্রচলিত, প্রায় ৭-৮ হাজার বছর আগে চৈনিকরা খেত জাউভাত, যাকে পর্তুগিজরা বলে ‘কঞ্জি’। আবার এই ‘কঞ্জি’ শব্দটি তামিল শব্দ কানচি থেকে নেওয়া। সবই হচ্ছে মাড় সহযোগে ভাতের উদাহরণ। বাংলায় এই ফ্যানের কথা প্রথম পাওয়া যায় সম্ভবত ১২০০ শতাব্দীর আশপাশে লেখা ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ গ্রন্থটিতে। অপভ্রংশ ও মাগধী ভাষায় রচিত হলেও এটি বাংলার আদি মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বঙ্গদেশের খাবারদাবার নিয়ে এই পুঁথিতে বিবিধ উল্লেখের মধ্যে এক জায়গায় লেখা:

কলাপাতায় ঢালা ফ্যান, তার সঙ্গে ভাত, ময়নি মাছ, নালিতা শাক পরিবেশন করছেন বাড়ির বউ কান্তা। ফ্যানকে বলা হয় ‘ফেমিন ফুড’, অর্থাৎ মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা আকালে ফ্যানের জুড়ি মেলা ভার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ সাল) থেকে ১৯৪৩ এর মন্বন্তর– এই বিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে আকালের সঙ্গে মিলেমিশে আছে ভাতের ফ্যান খাওয়ার রীতি। ফ্যানকে ইংরেজিতে বলে ‘রাইস গ্রুয়েল’– যার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় আমরা পাই ইউরোপের অভিজাত দেশগুলোর ক্ষেত্রেও। চিত্তপ্রসাদের দুর্ভিক্ষচিত্র বা অশনি সংকেতের ফ্যানের প্রসঙ্গ ছাড়াও যদি আমরা মধ্যযুগের ইউরোপের দিকে তাকাই, সেখানে ফ্যান ছিল অন্ত্যজ শ্রেণির খাবার। শুধু মহামারীতে নয়, যে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা কখনওই সুখাদ্য পায় না, তাদের ডায়টরি প্র্যাক্টিসে গ্রুয়েল ছিল অন্যতম।

১৮৩৮ সালে চার্লস ডিকেন্সের ‘অলিভার টুইস্ট’-এ ভাতের ফ্যানের কথা আছে। যেই বাচ্চাদের ওয়ার্কহাউজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করানো হত, তারা খেত এই গ্রুয়েল। এছাড়াও ডিকেন্সের ‘আ ক্রিসমাস ক্যারল’ বা জেন অস্টিনের ‘এমা’ উপন্যাসেও ভাতের ফ্যানের প্রসঙ্গ আছে। এখানে দেখানো হচ্ছে যে, অভিজাতদের জন্য পোলাও বা সুস্বাদু রাইস তৈরি করার পরে অবশিষ্ট ভাতের মাড় বরাদ্দ হচ্ছে বাড়ির চাকরবাকরদের জন্য। ভাতের ফ্যান বা গ্রুয়েলের উল্লেখ আছে টাইটানিকের মেনুতেও। ১৯১২ সালের জাহাজডুবিকে কেন্দ্র করে পরে সিনেমা নির্মিত হয়; সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি অনুযায়ী খাবার বরাদ্দ ছিল, জ্যাক এবং রোজের শ্রেণিদ্বন্দ্ব থেকেও আমরা তা বুঝতে পারি। ব্রিটেনের white স্টার লাইন কোম্পানির আর্কাইভে সংরক্ষিত মেনু থেকে জানা যায়, থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য জাহাজে দেওয়া হত ভাতের ফ্যান। শ্রমিক, চাষি বা শহরের একেবারে নিচুশ্রেণির জন্য ভাতের মাড়, সঙ্গে জংলি ঘাস, শাক ইত্যাদি খাওয়ার রীতি এশিয়া, আফ্রিকাতেও ছিল।

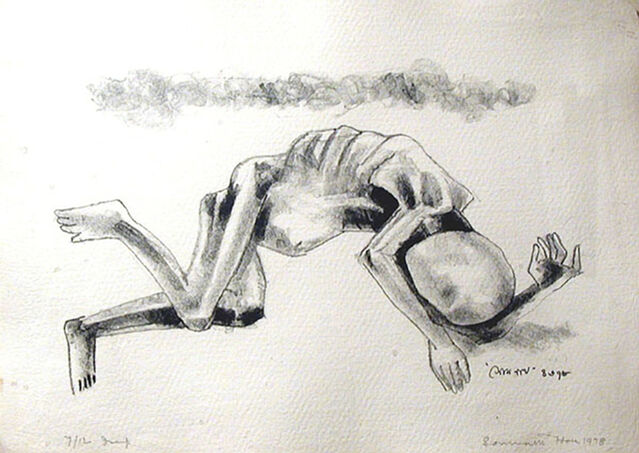

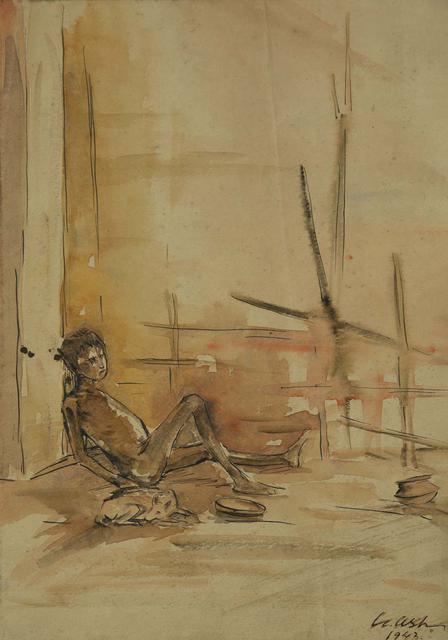

কিন্তু ফ্যানের প্রসঙ্গ ১৯৪৩-এর ‘manmade famine’ এ উঠে আসছে এক মর্মান্তিক অধ্যায় হিসেবে, যার বর্ণনা তৎকালীন সাহিত্য, চিত্রকলা, চিঠিপত্র বা ঐতিহাসিক আর্কাইভে পাওয়া যায়। চিত্তপ্রসাদের hungry bengal প্রথম ফ্যানপ্রার্থী কঙ্কালসার দেহর চিত্র তুলে ধরছে আমাদের সামনে। অনাহার বললে জয়নুল আবেদিনের কথাও মনে পড়ে, তাঁর আঁকা ছবিতে শীর্ণকায় বৃদ্ধার পাশে বসে রয়েছে কাক, একই উচ্ছিষ্ট থেকে ভাগ করে নিচ্ছে তারা খাবার, ফ্যান নেওয়ার পাত্র রয়েছে বুভুক্ষু মানুষের পাশে। সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের চিত্রায়নে প্রথমেই বিভূতিভূষণের ‘অশনি সংকেত’-এর কথা আসে, যা নিয়ে সত্যজিৎ রায় পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। উপন্যাসে বলা হচ্ছে যে, শ্রাবণ মাসের ঠিক মাঝামাঝি সময়, বর্ষা যখন আগত, ধান বা চাল হঠাৎ দেশ থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল, পথেঘাটে ভিখিরির সংখ্যা বাড়ছে এবং সকলেরই বক্তব্য যে এরা কেউই ‘এ দেশের লোক নয়’। উলঙ্গ বালক-বালিকা, জীর্ণশীর্ণ স্ত্রীলোক, সকলেই ফ্যান চাইছে এবং তাদের ক্লিষ্ট দেহের অস্ফুট উচ্চারণে ‘ফ্যান’ শব্দটা প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। গল্পের মূল চরিত্র গঙ্গাচরণ এবং তার স্ত্রী অনঙ্গ দেখতে পায় যে ত্রিপুরা থেকেও শয়ে শয়ে লোকজন বিশেষ করে মহিলা এবং তাদের শিশুরা ভাতের ফ্যান চেয়ে বেড়াচ্ছে বাংলার গ্রামগুলোতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অশনি সংকেত’ ১৯৫৯ সালে লেখা, ওই বছরেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মন্বন্তর’ রচনা করেন।

‘মন্বন্তর’ উপন্যাসে কানাই, নিলা ও নেপি, এই তিন চরিত্রের দুর্ভিক্ষত্রাণে যোগদানের অভিজ্ঞতা এবং আকাল পরিস্থিতিকে খুব কাছ থেকে দেখার বর্ণনা রয়েছে। বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত নিলা একদিন দুপুরবেলা কলকাতার রাস্তায় হাঁটছেন। ট্রাম রাস্তার পাশ দিয়ে সমান্তরাল গলিতে ঢুকে দেখছে সব বসতবাড়ির দরজা বন্ধ, কেবল একটা দুটো পান বিড়ির দোকান খোলা। সাধারণ কলকাতার দুপুরে এটি একটি অবসর যাপনের সময়, মহিলারা সারাদিনের খাটাখাটনি সেরে একটু বিশ্রাম নেবেন, পুরুষরা অফিসে থাকলেও তাদের লাঞ্চ টাইম। কিন্তু নিলা দেখতে পেলেন যে ফুটপাতে জড়ো হয়েছে প্রচুর কাঙালির দল, যারা উচ্ছিষ্ট চাইছে, ‘চারটে ভাত’ না হলেও একটু ফ্যান, হঠাৎ নিলা তাকিয়ে দেখছে একজন তরুণী বধূ, তার বাড়ির দরজা একটুখানি খুলে, থালায় ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিলার মন ভালো হয়ে যায়, সে নিজে মেসে থাকে এবং সেখান থেকেও ভাত বা ফ্যান দেওয়ার চেষ্টা করে কলকাতায় আগত না খেতে পাওয়া মানুষদের। নিলা হেঁটে চলল সামনের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে, মিলিটারি কনভয়ে আসছে, তবুও আবেগতাড়িত মেয়েটি পিছন ফিরে দেখে নিল সেই বধূটিকে, আর মনে মনে বলতে লাগল,

‘জয় হবে, নিশ্চয়ই জয় হবে।’

তারাশঙ্করের গল্পে আকালের কলকাতা আর বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মফসসলের অনাহার– দুটোতেই ফ্যানের জন্য হাহাকার দেখা যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের ‘অঙ্গার’ গল্পেও কলকাতার দুর্ভিক্ষ নিখুঁতভাবে ধরা দিয়েছে, গল্পের একটি চরিত্র খাবারের ঠোঙা নিয়ে যেতে যেতে বলছেন:

তারাশঙ্করের গল্পে আকালের কলকাতা আর বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মফসসলের অনাহার– দুটোতেই ফ্যানের জন্য হাহাকার দেখা যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের ‘অঙ্গার’ গল্পেও কলকাতার দুর্ভিক্ষ নিখুঁতভাবে ধরা দিয়েছে, গল্পের একটি চরিত্র খাবারের ঠোঙা নিয়ে যেতে যেতে বলছেন:

‘এটি দেখলে আর রক্ষে নেই, নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে, পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে… এই দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে যদি দুটো চাল পাওয়া যায়, তারপর ভাঙ্গা থালা যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে, তারপর হাতে নিল হাঁড়ি যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়, আর এখন কেবল কান্না, কোথায় কিছু পায় না, পাবে কোত্থেকে! গেরস্থেরা যে ভাত গুলিয়ে ফ্যান খাচ্ছে গো।’

গৃহস্থ বলতে কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারদের বোঝানো হচ্ছে, যারা এখন আর তারাশঙ্করের নিলার মতো ত্রাণ দেওয়ার মতো অবস্থাতে নেই, নিজেরাই খাচ্ছে মার দেওয়া ভাত, সেক্ষেত্রে ভিক্ষা দেবে কী করে! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকালের সন্ধানেও মনে পড়ে যায়, যেটি পড়ে মৃণাল সেন সিনেমার প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নেন। স্মিতা পাতিল ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ে অভিনীত চলচ্চিত্রটি শুরুই হচ্ছে একটি অসাধারণ সংলাপ দিয়ে। শহর থেকে গাড়ি এসেছে, গ্রামে আকালের শুটিং করতে, একজন অর্ধনগ্ন লোক সে গাড়ি দেখে বলছেন:

‘বাবুরা এয়েছেন আকাল দেখতে, আকাল তো আমাদের সব্বাঙ্গে’

দুর্ভিক্ষের পরেও শ্রেণিদ্বন্দের এর থেকে ভালো চিত্রায়ন বোধহয় আর দেখা যায় না। কোথাও গিয়ে মনে হয় যতই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামপন্থী চরিত্র নিলাকে দেখি বা আকালের সন্ধানের ফিল্ম ডিরেক্টর– এই সকলের মধ্যে অশনি সংকেতের ছুটকি (সন্ধ্যা রায় অভিনীত) চরিত্রটি মনে সব থেকে বেশি আলোড়ন তোলে। ছুটকির সঙ্গে গল্পের মূল চরিত্র অঙ্গনার কথাবার্তায় উঠে আসে দুর্দিনে খাদ্যাভাস পাল্টে ফেলার রীতি। ছুটকি বলে, ‘এখন তো যা পাই তাই খাই, ভাত পেলে ভাত না পেলে গুগলি।’ ব্রাহ্মণ-শিক্ষকের বউ বলে ‘গুগলি… সে তো হাসে খায়!’ তার পরের দৃশ্যেই নিজের চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে গুগলি রান্নার পদ্ধতি জেনে নেয় নিম্নবর্গীয় মহিলার কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, ফেমিন ফুড হিসেবে ভাতের ফ্যানকে যেমন চিহ্নিত করা হয়, তেমন অন্নসংকটের সময় উচ্চ জাতিকেও বাধ্য হয়ে খেতে হয় গুগলি জাতীয় বস্তু, যা সাধারণভাবে ‘নিচুজাতের’ জন্য বরাদ্দ। আমাদের ঠাকুরমা-দিদিমাদের বলতে শুনেছি মাশরুম আবার লোকেরা খায় নাকি! আজকাল কন্টিনেন্টাল ফুডের দৌরাত্মে মাশরুম যদিও এসে পড়েছে বাঙালির পাতে, কিন্তু এই ‘ব্যাঙের ছাতা’ নিয়ে যথেষ্ট জাতপাতভিত্তিক বাছবিচার ছিল কিছুদিন আগে অবধিও।

দুর্ভিক্ষে মানুষ কী খায়? প্রশ্ন করা ভালো কী না খায়! এর ইতিহাস লিখতে গেলে ভাতের ফ্যানের থেকেও বিষয়টা হয়ে ওঠে বিচিত্র ও ভয়াবহ। যেমন কাম্বোডিয়ান ক্রাইসিসের সময় মানুষ খেতে আরম্ভ করেছিল ট্যারেন্টুলা বা স্করপিয়ান। আফ্রিকার হাইতি, জাম্বিয়া বা ক্যামেরুনের মতো জায়গায় মাড কুকিজ বিখ্যাত হয়েছিল মন্বন্তরের সময়, অর্থাৎ মাটি-কাদা থেকে পাথরের টুকরো বা আরও অপাচ্য জিনিস সরিয়ে, নুন সহযোগে বিস্কুট বানানো। ফিরে আসি অশনি সংকেতের ছুটকির চরিত্রে, যে উচ্চবর্ণীয় মহিলাকে গুগলি রান্না করার পদ্ধতি বলার পরেই মুখোমুখি হয় অগ্নিদগ্ধ হওয়া এক পুরুষের সঙ্গে। যে নাকি প্রায় ছুটকির পিছু নেয় এবং তাকে চালের লোভ দেখিয়ে ফুঁসলিয়ে নিতে চায় গ্রামের পরিত্যক্ত জায়গায়, যেখানে যৌনমিলনে বাধা দেবে না কেউ। অনেকটা সময় ধরেই মেয়েটি প্রতিবাদ করে, মারতে যায়, ভয়ে, রাগে বিব্রত থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনাহারে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ হোক বা মহামারী– মহিলাদের অভুক্ত থাকা ছাড়াও যৌন হিংসা বা ধর্ষণের মতো ঘটনা নিয়ে পৃথক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ভাত না হোক ফ্যান খাওয়ার লোভে গ্রামের যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েছে সেই সময়, স্বামী চলে এসেছেন শহরে, শিশুকে নিয়ে মা গিয়েছে অন্য শহরে খাবারের খোঁজে।

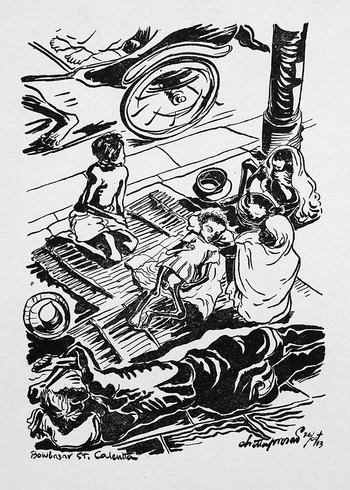

১৯৮০ সালে লেখা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত পল গ্রিনঘের গবেষণায় দেখা যায় দুর্ভিক্ষকালীন ঘর ভাঙার কথা। গৃহস্থ নীতিবোধ আর ১০ দিন অভুক্ত থাকার টানাপোড়েনে শ্লীলতার ধার ধারে না কেউ। গোপালচন্দ্র নিয়োগী ‘বাংলার দুর্ভিক্ষ’ বইটিতে পরিসংখ্যান দিচ্ছেন যে, ১৯৪৩ সালে প্রায় ৮২ হাজার ফেমিন রিফিউজি কলকাতায় এসেছিল বাইরে থেকে, তারা আশ্রয় নিয়েছিল রাস্তায় ফুটপাতে এবং এয়াররেড শেল্টারে, অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধে আকাশপথে আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য যে শেল্টারগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেখানে। ১৯৪৪-এর এক যুগান্তকারী বই হল টি জি নারায়ণের লেখা ‘ফেমিন ওভার বেঙ্গল’, সাংবাদিক নারায়ণ ঘুরে বেড়িয়েছেন কলকাতা, ঢাকা, ত্রিপুরা, চিটাগং, বরিশালে; নথিবদ্ধ করেছেন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং আকালের তথ্য। ’৪৩-এর মন্বন্তর নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাইমারি সোর্স। কলকাতার কোথায় কোথায় গ্রুয়েল কিচেন বা ফ্যান তৈরির কারখানা ছিল, তার বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। লেখক দেখাচ্ছেন যে, কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে, এমনই এক কিচেন, প্রতিদিন ৩ হাজার ফ্যামিন রিফিউজির জন্য ফ্যান তৈরি করত। তিনরকম মানের খাবার পাওয়া যেত সেখানে। প্রথমটি হল স্ট্যান্ডার্ড গ্রুয়েল, অর্থাৎ সরকার থেকে যা প্রেসক্রাইব করে দেওয়া হয়েছিল সেই খাদ্যগুণ মেনে তৈরি করা, দ্বিতীয়টি স্পেশাল গ্রুয়েল, যাতে ফ্যানের থাকত কিছু সবজি এবং বিস্কুট গুঁড়ো। আর তৃতীয়টি ছিল খিচুড়ি– যাতে থাকত ভাত, ডাল, বাজরা, জোয়ার, তেল, মশলা ইত্যাদি। ফেমিন রিলিফ কমিটি থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তেল, সবজি বাদ দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড গ্রুয়েল একটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট যদি সে কোনও রকম কায়িক পরিশ্রম না করে। সাংবাদিক নারায়ণ বলছেন, সরকারের এই অভিমত সত্ত্বেও মেডিকেল অফিসাররা বারবারই বলেছিলেন যে ভাত-সবজি ব্যতীত শুধু ফ্যান কোনও মানুষের পক্ষেই উপযুক্ত নয়। লেখক বলছেন, তিনি একদিন এই স্ট্যান্ডার্ড গ্রুয়েল চেখে দেখেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতায়:

‘ I tasted the pasty yellowish stuff they called gruel and found it to be insipid, I saw it sold out at a center in Rash Behari Avenue round about noon…. 1200 men, women and children were fed daily at this center, most of them had containers to receive the Gruel; earthen pots, pans, rusty enamel plates.. and the few who did not have any kind of receptible spread out their dhoti or a saree to receive the gruel’

শাড়ি এবং ধুতি বিছিয়ে ভাতের মাড় নিতেন মন্বন্তরের মানুষ কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এরপরে সরকার টিকিট সিস্টেমের ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ ওই ‘অখাদ্য’ ভাতের ফ্যান খাওয়ার জন্য টিকিট থাকা জরুরি, যা চালু করার পরে সাংবাদিক দেখাচ্ছেন যে কী করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে স্ট্রিট ফাইট শুরু হত অভুক্ত মানুষদের মধ্যে। ইউরোপীয় ডিস্কোর্সে ‘বেঙ্গল ফ্যামিন গ্রুয়েল’-এর আলাদা মাহাত্ম ছিল, শুধু যে তারা কলকাতার রাস্তায় এই ফ্যান খাইয়ে মানুষকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তা নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে লড়াই করার সময়ও ‘বেঙ্গল ফ্যামিন মিক্সচার’ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল সেনাদের মধ্যে। উত্তর জার্মানির Bergen Belson ওয়ারফ্রন্টে ব্রিটিশ আর্মিকে খাওয়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয় ভাতের ফ্যান। এন্থনি এসপিনল, ব্রিটিশ রেড ক্রস টিমের প্রধান বলছেন যে ভাতের ফ্যানের সঙ্গে গুঁড়ো দুধ, জল, চিনি ও আটা মিশিয়ে তৈরি করা যায় এই খাবারটি, যেটি খুব সংকটপূর্ণ সময়ে, কিছু সময়ের জন্য হলেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে একদল মানুষকে। সরকারি চিঠিতে লেখা হচ্ছে যে, এই ফ্যান খাওয়ার ধরনটা বেঙ্গল ফেমিনের পর্ব থেকেই নেওয়া, যদিও পরে সিদ্ধান্ত বদল করা হয় কিন্তু চিঠিগুলো আজও রয়ে গেছে। সবশেষে মনে হয়, ফ্যান বললে এখন আর আমাদের পাখা বা ভক্তের সংখ্যা পেরিয়ে ভাতের কথা মনে হয় না। কলকাতার রাসবিহারীতে যেখানে সরকারি ট্রাক এসে ফ্যান বিলি করত আজ সেখানে কেএফসি। ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে তাই ফ্যানের ইতিহাস বা খাদ্যাভাবের কথা লেখা খুব কঠিন। সুইগি, জ্যোমাটো বা অনলাইন ফুডরিলের দৌরাত্মে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ফ্যান’ কেবল স্কুল টেক্সটবুকেই আবদ্ধ থাকে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved