১৮৫৭ সালে কলকাতার ৬৫ নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে একটি কুস্তির আখড়া তৈরি করেন অম্বিকা চরণ গুহ। বাড়ির পাশেই ৪০টি গরু আর ৩০টি ছাগল রাখার বন্দোবস্ত করা হয়, কুস্তিগিরদের দুধ আর মাখন সরবরাহ করার জন্য। অম্বুবাবুর উৎসাহ আর তালিমে কলকাতায় কুস্তি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষত ধনী মহলে। গুহ বাড়ির আখড়ায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কুস্তিগিররাও থাকতে শুরু করেন। এই গুহ পরিবারেরই সন্তান ছিলেন যতীন্দ্র চরণ গুহ, পরবর্তীকালের ‘গোবর’ গুহ।

‘আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোর অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।’

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার রুটিন আর পাঁচটা বাঙালি ছেলের থেকে আলাদা ছিল। বিবিধ বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চার দিকে বিশেষ নজর ছিল ঠাকুরবাড়ির গুরুজনদের। ‘হিন্দু মেলা’র আয়োজন করার সময়েও বাঙালি যুবকদের শারীরিক কসরতের কথা তাঁরা মাথায় রেখেছিলেন। বাঙালি ছেলেরা দুর্বল, রোগে ভোগে, হয় শৌখিন বাবু নয় জীর্ণ কেরানি– ইংরেজ শাসকের গতে বাঁধা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাঙালি যুবাদের শরীরচর্চা নিয়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন বেশ কিছু ব্যক্তি। কলকাতার কিছু ধনী পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে গড়ে ওঠে খেলার দল বা কুস্তির আখড়া। নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী তৈরি করেন বাঙালি ছেলেদের নিয়ে ফুটবল টিম। বিশ শতকের গোড়ায় ক্রমশ বাড়তে থাকা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পালে নতুন হাওয়া লাগায় ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড জয়। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে লাঠিখেলা, অস্ত্রচর্চা বাঙালি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৯২০-’৩০-এর দশকে স্বরাজ পার্টির আমলে কলকাতা কর্পোরেশনের পার্কগুলিতে পাড়ার ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের শরীরচর্চা আর ব্যায়ামের নিয়মিত আয়োজন শুরু হয়।

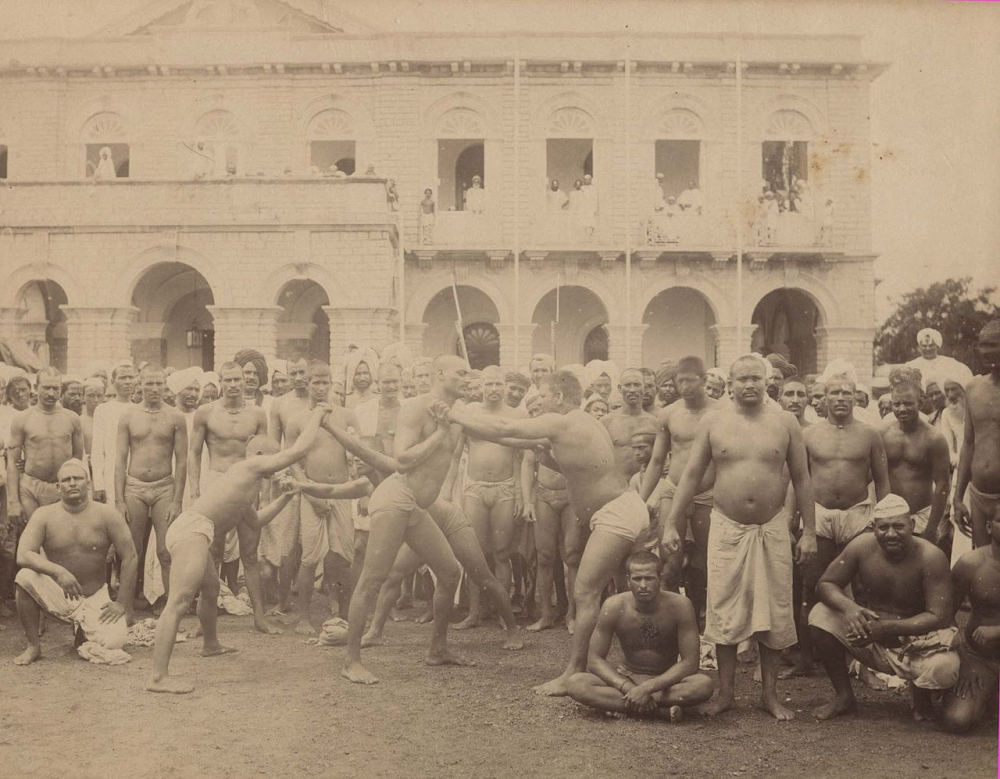

এই সবের মধ্যে কুস্তির এক বিশেষ স্থান ছিল। সাধারণ ব্যায়াম আর কুস্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক। কুস্তির নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে, তার মারপ্যাঁচ জটিল। সে শুধু একা একা শরীর গড়ার উপায় নয়। প্রতিপক্ষের সঙ্গে এক অদৃশ্য মানসিক লড়াইও বটে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতায় বিভিন্ন কুস্তির আখড়া বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুস্তি ভারতে বহুদিন ধরে রয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাংলায় শরীরচর্চার অন্যান্য নানা শাখার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি এক নতুন রূপ লাভ করে। কুস্তির লড়াই যেমন কুস্তিগিরের শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিত, তেমনই এই লড়াইগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পৃষ্ঠপোষক আর দর্শকদের মনোরঞ্জনের প্রশ্ন। আর উনিশ-বিশ শতকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরাধীন জাতির শারীরিক বল প্রদর্শনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ।

১৮৫৭ সালে কলকাতার ৬৫ নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে একটি কুস্তির আখড়া তৈরি করেন অম্বিকা চরণ গুহ। বাড়ির পাশেই ৪০টি গরু আর ৩০টি ছাগল রাখার বন্দোবস্ত করা হয়, কুস্তিগিরদের দুধ আর মাখন সরবরাহ করার জন্য। অম্বুবাবুর উৎসাহ আর তালিমে কলকাতায় কুস্তি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষত ধনী মহলে। গুহ বাড়ির আখড়ায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কুস্তিগিররাও থাকতে শুরু করেন। রীতিমতো বেতন-সহ প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন মথুরার দাউ চৌবে, নাথু চৌবে বা অমৃতসরের কাল্লু আর রহমান। এই গুহ পরিবারেরই সন্তান ছিলেন যতীন্দ্র চরণ গুহ, পরবর্তীকালের ‘গোবর’ গুহ। ১৮৯২ সালে জন্ম যতীন্দ্রর, ছেলেবেলায় ভারী চেহারার জন্য মুখে মুখে নাম দাঁড়ায় ‘গোবর’! অম্বুবাবুর ছেলে, ক্ষেত্র চরণ নিজে ভালো কুস্তি লড়তেন। পরিবারে কুস্তির ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য ভাইপো গোবরকে তালিম দিতে শুরু করেন তিনি। কড়া প্রশিক্ষণে কয়েক বছরের মধ্যেই গোবরের শরীর কুস্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ১৮ বছর বয়সে নাকি টানা ৬ ঘণ্টা কসরত করতেন তিনি, দিনে ২৫০০ বৈঠক-সহ।

পেশাদার কুস্তিগির হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার পালা এবার। কিন্তু এখানে এক সমস্যায় পড়লেন গোবর গুহ। অম্বিকা চরণ বা ক্ষেত্র চরণের কাছে কুস্তি ছিল শখের ব্যাপার। কলকাতা বা ভারতে কুস্তির মূল জায়গা ছিল ধনী পৃষ্ঠপোষকদের আখড়ায় বাঁধা-মাইনের কুস্তিগিরদের লড়াই। গোবর নিজে সেরকম এক ধনী পরিবারের ছেলে, ফলে তাঁকে অন্যান্য নামজাদা কুস্তিগিরের মতো লোকে আদৌ সম্মান করবে কি না, এই নিয়ে সন্দেহ ছিল। ধনী বাড়ির ছেলে টাকার জন্য কুস্তি লড়ছে এটাও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই সব নানা কারণে গোবর গুহ বিদেশে পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবেন। ১৯১২ সালে বিলেতে উপস্থিত হন তিনি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভারতীয় পালোয়ান ইউরোপে সাড়া ফেলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গুলাম, গামা, ইমাম বক্স, ও আহমেদ বক্স। ফলে গোবর যখন বিলেতে পৌঁছন, তখন তাঁকে নিয়ে বেশ উত্তেজনা তৈরি হয়। পরপর লড়াইতে তিনি স্কটল্যান্ডের জিমি ক্যাম্ববেল আর জিমি এসনকে হারান। ১৯১৪ সালে প্যারিসে বেলজিয়ামের কুস্তিগির পল হ্যানসেন আর জার্মানির কার্ল স্যাপ্টকে পরাজিত করেন। এই সময়ে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ১৯১৫ সালে গোবর গুহ কলকাতায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের সময়ে লড়াইয়ের সুযোগ কম ছিল বিদেশে। ভারতের দু’-একটি দেশীয় রাজ্যের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেও এ দেশে খুব বেশি লড়াইয়ে নামেননি তিনি।

যুদ্ধের পর গোবর গুহ পাড়ি জমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে নিউ ইউর্ক শহরে পৌঁছন তিনি। এর পরের ছয় বছর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে লড়াইয়ে নামেন। ১৯২১-এর ৩০ আগস্ট, স্যান ফ্রানসিস্কো শহরে আডলফ স্যান্টেলকে হারিয়ে গোবর গুহ বিশ্ব লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি পান। কোনও এশীয় হিসেবে তিনিই প্রথম এই সম্মান পান। এক হিসেব অনুযায়ী, ১৯২১ সালে ১২টা গুরুত্বপূর্ণ লড়াই করেন গোবর গুহ। আমেরিকার খবরের কাগজে তাঁকে নিয়ে নানা খবর আর কার্টুন ছাপা হয় এই সময়ে। ১৯২১-এর ২১ জানুয়ারি ‘নিউ ইয়র্ক গ্লোব’-এ রবার্ট রিপলের আঁকা একটি কার্টুনের ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘Gobar eats pure gold. “It makes me strong”, he says.’ তাঁর বেশ কিছু সাক্ষাৎকার ছাপা হয় যেখানে তিনি জানান যে, কীভাবে ইউরোপীয় প্রভাবে ভারতের পুরনো খেলাধুলোগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে। ভারতে ফিরে শরীরচর্চার একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছার কথাও বলেন তিনি। আমেরিকায় থাকাকালীন কুস্তি ছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয়ে ভাষণ দেন গোবর গুহ। এমনকী রবীন্দ্রনাথ কিংবা ভারতে গণতন্ত্র সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বারবার বলেছেন যে, নিজেকে একজন ‘আন্তর্জাতিকতাবাদী’ হিসেবে দেখতে ভালোবাসেন। নিছক এক কুস্তিগির নয়, বরং ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন বিদেশি জনগণের কাছে।

গোবর গুহ ভারতীয় কুস্তির জগতে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁর বেড়ে ওঠা, জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন দানা বাঁধছে ধীরে ধীরে। বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে ইংরেজ প্রভুদের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ভারতীয় পরম্পরাগত এক খেলার প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপ-আমেরিকায় লড়াই করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতে খুব বেশি খেলেননি। পরবর্তী জীবনে, পারিবারিক আখড়ায় নতুন প্রজন্মের কুস্তিগিরদের তালিম দেওয়ায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ভারতীয় কুস্তির আধুনিকীকরণেও তাঁর আগ্রহ ছিল। নতুন নতুন নানা কৌশল শেখাতেন ছাত্রদের। তরুণ কুস্তিগিরদের অলিম্পিক্সের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বলতেন বারবার।

১৯৭২ সালে মারা যান যতীন্দ্র চরণ। উত্তর-ঔপনিবেশিক কলকাতার কুস্তির জগৎ ততদিনে তাঁর কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি থেকে আমূল বদলে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র: Abhijit Gupta, ‘Cultures of the Body in Colonial Bengal: The Career of Gobor Guha’, The International Journal of the History of Sport, Vol 29, No 12, 2012, pp. 1687-1700.

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved