বাঙালি পাঠক সত্যিই দশকের পর দশক ধরে ফেলে আসা বাংলার দূর-দূরান্তের মানুষের কান্নাহাসির কথা কান পেতেই শুনছে। গারো পাহাড়ের ঠিক নীচের সুসং পরগনা, যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী, সেখান থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গার ধারের জনপদ বজবজ। সুভাষ একটানে বাংলার মানচিত্রটা বড় করে দিলেন। ‘আহা কলকাতা! বাহা কলকাতা!’ করে হেদিয়ে মরা মধ্যবিত্ত বাঙালির চেতনায় মস্ত এক টান দিলেন। হেঁটে দেখতে শেখালেন। বাংলার মুখ যে শুধু টালা থেকে টালিগঞ্জ নয়, এমনকী, রেল লাইনের গায়ের মফস্সল থেকেও অনেক ভেতরে যে স্পর্শ করা যায় বাংলার আত্মা, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

‘একটু পা চালিয়ে, ভাই’ কবিতা-বইটিতে আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন-এর চারখানা কবিতা অনুবাদ করার দায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সোপর্দ করে তাঁর পার্টির মোহন্তরা। সুভাষ তাদের কথায় কান দেওয়া তো দূর, উলটে ৩০ অগাস্ট ১৯৮০-র ‘আনন্দবাজার’-এ লিখলেন– ‘আমি ছেড়ে যাইনি, এক পাশে সরে শুধু উত্তরের অপেক্ষায় আছি’। সে-লেখায় তাঁর জীবনবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়: ‘পদাতিক বেরিয়ে যাওয়ার পর লেবার পার্টি ছেড়ে আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসি। ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ দিয়ে আমার রাজনীতিক জীবনের হাতেখড়ি। কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি যেটুকু দিয়েছি, আমি পেয়েছি তার বহুগুণ বেশি! পার্টির কর্মসূচি, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি– আমার পাওয়ার উৎস এসবেরও বাইরে। আমি পেয়েছি দেওয়ালে পোস্টার মেরে, অফিসঘর ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিট সেঁটে, খেতখামারে কলকারখানায় কাজ করা হাতের ছন্দে, বস্তিতে আর কুঁড়েঘরে, মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে। এক জীবনে আমার কাছে এই ঢের।’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

‘ডাকবাংলার ডায়েরি’তে ‘হাসনাবাদ’ নামের লেখার শুরুতেই তিনি হালকা চালে গৌতম মুনির কথা তুলেছেন। যাঁর আরেক নাম অক্ষপাদ। ন্যায়শাস্ত্রে খুঁত ধরায় ব্যাসের মুখদর্শন না-করার পণ করেন গৌতম। এদিকে ব্যাসও নাছোড়। অনেক কাকুতি-মিনতির পর গৌতম রাজি হলেন ব্যাসকে দেখতে। কিন্তু মুনি তো, তাই কথার দাম আমাদের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি! সুতরাং নিজের পায়ে চোখ ফুটিয়ে নিয়ে ব্যাসের মুখ দেখলেন। এরপরই সুভাষ মন্তব্য করেছেন, ‘আমি গৌতম না হয়েও অক্ষপাদ। আমার চোখ পা-দুটোতে বাঁধা।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই পাল্লা ক্রমে ভারী হচ্ছে। কিন্তু পুরনো মানচিত্র যে আর চলবে না, নতুন করে শিখতে হবে দুনিয়াদারির কররেখা, তা শিখেও নিয়েছিলেন বেশ অল্প বয়সে। সুভাষের সাহিত্যে হাতেখড়ি গদ্যে। তারপর কবিতার পাড়া দাপিয়ে ফের গদ্যে হাত-পাকানো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ‘জনযুদ্ধ’ কাগজেই তখন তাঁর গদ্যচর্চা। চর্চা শব্দটায় যে আভিজাত্য আছে, সুভাষের হাতে তত সময় ছিল না। বরং তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছিল পার্টির। এ-ব্যাপারে তাঁকে এগিয়ে দিতে দলের সাধারণ সম্পাদক পি.সি. জোশি যেমন উদ্যোগী ছিলেন, তেমনই সোমনাথ লাহিড়ী সুভাষের সম্ভাবনা নিয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। হাতেকলমে শিখিয়েছেন সাংবাদিকতার পাঠ। সুভাষের ‘গদ্যসংগ্রহ’-এর প্রথম খণ্ডের ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশের লেখক প্রণব বিশ্বাস ‘জনযুদ্ধে’ প্রকাশিত ন’টি রিপোর্টের হদিশ দিয়েছেন। এই লেখাগুলো থেকেই পদাতিকের বঙ্গদর্শনের শুরু।

‘ডাকবাংলার ডায়েরি’তে ‘হাসনাবাদ’ নামের লেখার শুরুতেই তিনি হালকা চালে গৌতম মুনির কথা তুলেছেন। যাঁর আরেক নাম অক্ষপাদ। ন্যায়শাস্ত্রে খুঁত ধরায় ব্যাসের মুখদর্শন না-করার পণ করেন গৌতম। এদিকে ব্যাসও নাছোড়। অনেক কাকুতি-মিনতির পর গৌতম রাজি হলেন ব্যাসকে দেখতে। কিন্তু মুনি তো, তাই কথার দাম আমাদের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি! সুতরাং নিজের পায়ে চোখ ফুটিয়ে নিয়ে ব্যাসের মুখ দেখলেন। এরপরই সুভাষ মন্তব্য করেছেন, ‘আমি গৌতম না হয়েও অক্ষপাদ। আমার চোখ পা-দুটোতে বাঁধা। পা নড়িয়ে নড়িয়ে আমি দেখি। ব্যাসদেবকে নয়, আমি দেখি বাংলাদেশের মুখ’। কিন্তু কেমন ছিল সেই বাংলা? ‘রূপসী বাংলা’র কবি তার কিছুদিন পরেই লিখবেন, ‘বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তেল’। যখন ‘নিভে গেছে সব’ তখন সুভাষ কলকাতা ছেড়ে বেরলেন বাংলার, বিশেষ করে গ্রামবাংলার তত্ত্বতালাশ করতে। সেসব দিনের কথা মনে করে ‘আবার ডাকবাংলার ডাকে’র শেষ লেখা ‘তামাম শোধ’-এ তিনি লিখছেন, ‘বাইরে যখন যেতাম, রাস্তায় খরচ করতাম নামমাত্র। কাগজ তো আমাদের। গোয়ালন্দ থেকে এতবার স্টিমারে গিয়েছি, কোনোদিন ভাত খাইনি। কেবল লেড়ো বিস্কুট আর চা। পদ্মার স্টিমারে মুর্গির ঝোলের কী স্বাদ কখনো জানা হয়নি।’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

আরও পড়ুন: একজন লেখকের অঙ্ক শেখা দরকার, বলেছিলেন কমলকুমার

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

এখানে দেবেশ রায়ের একটা পর্যবেক্ষণ মাথায় রাখা দরকার, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত (মানে, ‘পদাতিক’ থেকে ‘চিরকুট’ হয়ে ‘অগ্নিকোণ’ পর্যন্ত) সাদা পাটিগণিতে সুভাষের লেখা মোট কবিতার সংখ্যা ৫৩। গড় বাৎসরিক ফসল গুনতে আমাদের খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। এই সময়টাই কার্যত সুভাষের ‘জনযুদ্ধ’ আর ‘স্বাধীনতা’য় গদ্য লেখার সময়। যার কিছু লেখা পরবর্তীকালে নিজেই খানিক বদলে রিপোর্টকে করে তুলবেন রিপোর্টাজ। ‘আমার বাংলা’ থেকে ‘আবার ডাকবাংলার ডাকে’ পর্যন্ত ছ’টি বইয়ে যে-রিপোর্টাজের সংখ্যা ৭০। অগ্রন্থিত কত, তা একমাত্র খোদায় মালুম। এইসব রিপোর্টাজে সহজ গদ্যে, চিত্রকল্পের বুননে, জীবনের উষ্ণ আয়োজনে, হার না-মানার প্রতিজ্ঞায় সুভাষের বুড়ো আঙুলের ছাপ খাদাই করা আছে।

রিপোর্টাজগুলো নিয়ে তাঁর মনের কোণে একটা নরম জায়গা ছিলই। তিনি জানতেন শিল্পসাহিত্য হরির লুট নয়। ঢের গভীরে যাওয়ার ব্যাপার। তবু ‘হাংরাস’(১৯৭৩) উপন্যাসে অরবিন্দের জবানিতে যে-কথা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ‘আমার কথা/ সোমবার’ অংশে তিনি লিখছেন, ‘…একমাত্র রিপোর্টাজ ছাড়া আর কিছুই আমার ঠিক উৎরোয় না। রিপোর্টাজ ব্যাপারটার মধ্যে লোকের কৌতূহল মেটানোর মালমশলাই বেশি থাকে। যারা গ্রাম দেখেনি, তাদের কাছে করো চাষির গপ্পো। যারা গাঁ ছেড়ে বেরয়নি, তাদের কাছে বলো শহরবাজারের গপ্পো। সব উবু হয়ে বসে কান পেতে শুনবে। ও কায়দা আমার জানা আছে।’ বাঙালি পাঠক সত্যিই দশকের পর দশক ধরে ফেলে আসা বাংলার দূর-দূরান্তের মানুষের কান্নাহাসির কথা কান পেতেই শুনছে। গারো পাহাড়ের ঠিক নীচের সুসং পরগনা, যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী, সেখান থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গার ধারের জনপদ বজবজ। সুভাষ একটানে বাংলার মানচিত্রটা বড় করে দিলেন। ‘আহা কলকাতা! বাহা কলকাতা!’ করে হেদিয়ে মরা মধ্যবিত্ত বাঙালির চেতনায় মস্ত এক টান দিলেন। হেঁটে দেখতে শেখালেন। বাংলার মুখ যে শুধু টালা থেকে টালিগঞ্জ নয়, এমনকী, রেল লাইনের গায়ের মফস্সল থেকেও অনেক ভেতরে যে স্পর্শ করা যায় বাংলার আত্মা, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

রিপোর্টাজের বিষয়বস্তুও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই পালটেছে। লেখকের চুলে যত পাক ধরেছে, লেখার বিষয় ততই স্মৃতিচারণের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ‘আমার বাংলা’য় সদ্য আবিষ্কারের যে চকিত উদ্ভাসন, তা ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে পালটে যাওয়ার পাঁচালিতে। বিস্ময় রূপান্তরিত হয়েছে স্থৈর্যে। কিন্তু যেটা পালটায়নি তা হল, দেখার চোখ আর মানুষ। সুভাষের রিপোর্টাজকে মানুষের আর্ট গ্যালারি বললেও অত্যুক্তি হবে না। আর যতই তিনি বলুন ‘একটু পা চালিয়ে, ভাই’, কলকাতার লেবুতলার গলিতে সকাল নামার যে অত্যাশ্চর্য বিবরণ তিনি দিয়েছেন ‘যখন যেখানে’ বইয়ের ‘এইটুকু’ লেখাটিতে, তার তুলনা মেলা ভার। ‘কড়া লিকারে দুধ পড়বার মতো করে রাত ফরসা’ হওয়ার ভোরবেলায় লেবুতলার গলিতে সকালবেলার রোদ্দুরের মাটিতে পা ফেলার ছবি এঁকেছেন তিনি, ‘বড়ো বড়ো বাড়ির বগলের নীচে দিয়ে গলে-আসা এক পাল কচি রোদ গাড়ির তলায় চাপা পড়তে পড়তে একটুর জন্য বেঁচে যেত। তারপরই ডানপিটে রোদগুলো করত কী, টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটিটা ধরে চলন্ত গাড়ির চালের ওপর টক্ করে উঠে পড়ে পা-দানিতে পা রেখে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতে যেত। কিন্তু কিছুতেই টাল সামলাতে পারত না। পেছন দিকে মাথা করে শান-বাঁধানো রাস্তার ওপর সপাটে উলটে পড়ত। বার বার আছাড় খেয়েও তাদের এতটুকু হুঁশ হত না।’ এই গদ্য হাতের তালুতে আমলকীর মতো নিয়ে ঘুরতেন সুভাষ।

তাই গোরাচাঁদ মাস্টার, মনমোহন মহাজন, চেংমান, সাতকাহানিয়া-সাগরপুতুল গ্রাম, বক্সা ক্যাম্প, নদীয়া-চব্বিশ পরগনা-আসানসোল সবই আমাদের চেনা লাগে। চট্টগ্রামের গণকবিয়াল, পুববাংলার আপামর মুসলমান মানুষ যাঁকে আদর করে ‘মাঝভাণ্ডারের মাঝি’ বলত, সেই রমেশ শীলও আমাদের চেনা। আর চেনা লেখার শেষে সুভাষের কলমে শপথের আখরমালা, ‘না, মরবে না চট্টগ্রামের মানুষ। ভাই-ভাই হাত মিলিয়ে তারা ভেঙে দেবে পরাধীনতার ষড়যন্ত্রকে।’ কিংবা স্টেশনের কাছে রাজবাড়ি বাজারে দেখা দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার সেই মুখ, তার দিকে হাত না-বাড়ানো যে পাপ ! কেননা সুভাষ পরিণত বয়সেও বিশ্বাস করতেন, আমাদের আগাপাশতলা ছিন্নভিন্ন সময়ে যারা বাঘ নখ লুকিয়ে রেখেছে, চেরা জিভে হিস হিস করছে, তার বিষদাঁত না-ভেঙে তাঁর মুক্তি নেই।

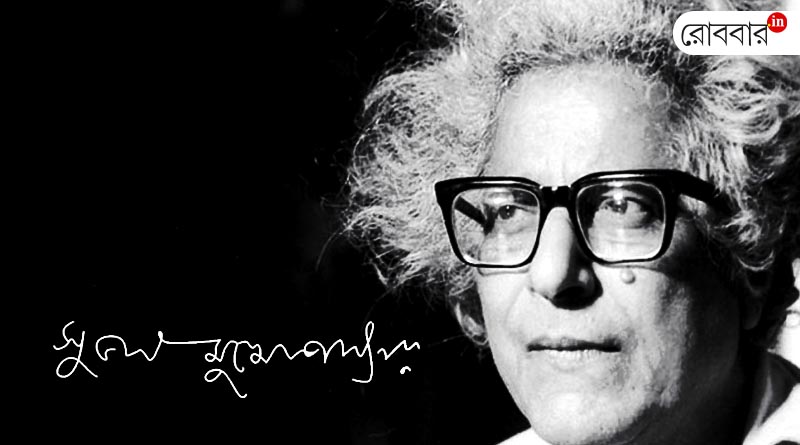

ছবি ঋণ: ফুল ফুটুক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved