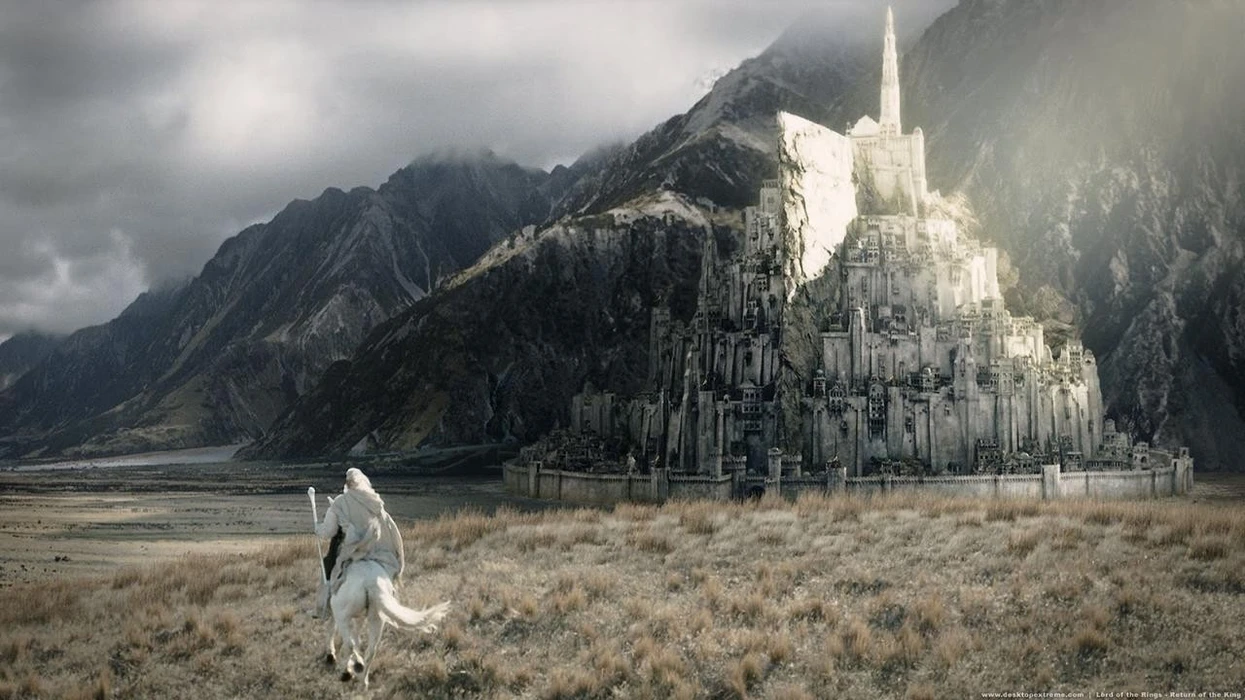

সাইফাইয়ে যদি ফিউচারিস্টিক কল্পনা ও ক্যাপিটালিজম কেন্দ্রীয় হয়ে থাকে, তাহলে কি ফ্যান্টাসি ভিন্ন অতীত, বা ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা, যা কি না ম্যাজিক-আকীর্ণ? কিন্তু সংজ্ঞার দিক দিয়ে তো সেরকম হওয়ার কথা নয়। ফ্যান্টাসি মানে যে কোনওরকম কল্পিত জগৎ যেখানে আমাদের চেনা গতের বাস্তবতার সম্প্রসারণ নেই। গত কিস্তিতে স্টিমপাঙ্ক ও অনুসারী আরও যে পাঙ্ক-এর উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলোও যেহেতু কল্পিত অতীত, যদিও কেন্দ্রে আছে কল্পিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সেগুলোও কি ফ্যান্টাসি? অনেকে বলবেন, হ্যাঁ। কিন্তু যাঁরা আরও বিশুদ্ধবাদী, যাঁরা মনে করেন ফ্যান্টাসির আকর টেমপ্লেট হল ‘লর্ড অফ দ্য রিংস’ বা ‘গেম অফ থ্রোনস’, তাঁরা হয়তো মানবেন না।

১৭.

গত কিস্তিতে স্টিমপাঙ্ক নিয়ে লিখেছিলাম। এই সাব-জঁরটি সাইফাইয়ের অন্তর্গত হলেও প্রায় ফ্যান্টাসির দিকে এক পা এগিয়ে দিয়েছে কীভাবে, তাও ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। সাইফাইয়ে বিজ্ঞান এবং সম্ভাব্য প্রযুক্তি কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয়। কিন্তু ফ্যান্টাসিতে বিজ্ঞান নেই। অনেকে বলেন, তার বদলে আছে ম্যাজিক আর সুপারন্যাচারাল। কিন্তু ব্যাপারটা আরেকটু মুক্ত এবং উদার হওয়ার কথা। ফ্যান্টাসি হল মুক্ত কল্পনার জগৎ; সেখানে আমাদের চেনা মনুষ্যকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের তো প্রয়োজন নেই-ই, বরং টেকনিকালি মানুষের কেন্দ্রীয় উপস্থিতিও সেভাবে প্রয়োজনীয় নয়। ফ্যান্টাসি এতটাই মুক্ত কল্পনার জগৎ যে, সেই ছবির কালানুক্রমিক ধারাবিবরণী দেওয়ার কোনও মানে হয় না। সেই নির্বাক যুগের প্রবাদপ্রতিম জর্জ মেলিয়ের ছবিগুলিই প্রথম ফ্যান্টাসি ছবি ছিল।

এই জন্যই আমার মনে হয়, ‘স্টার ওয়ারস’ আসলে সাইফাইয়ের ট্রোপ ব্যবহার করা ফ্যান্টাসি, কারণ সেখানে মানুষ ছাড়াও বিবিধ বিচিত্র প্রাণী থাকে। এবং তাদের উপস্থিতি ঠিক ভিনগ্রহীদের সঙ্গে মোলাকাতের মতোও নয়। তারা সেই জগতে আছে। এমনকী, আমাদের বিশ্বে যেভাবে মানুষ ছাড়া বাকি প্রাণীরা আছে, ‘স্টার ওয়ারস’-এর প্রাণীরা আরও কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয় তাদের জগতে, কারণ তারা কথা বলে, তাদের সমাজ আছে।

অতএব, এই কিস্তিতে আমি ভিন্ন এক ধরনের প্রশ্ন করব। কিন্তু আগে থেকে বলে রাখি, এই প্রশ্নগুলো করছি ‘ফ্যান্টাসি’ নিয়ে প্রচলিত ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে। প্রচলিত এবং সাংস্কৃতিক– এর ব্যতিক্রম বহু আছে। কিন্তু সাহিত্য ও সিনেমা যে ইন্ডাস্ট্রির অন্তর্গত, সেই কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির কিছু প্রবণতা নিয়ে আজকের কিস্তি।

কেন ফ্যান্টাসি মানেই ইদানীং ইউরোপীয় মধ্যযুগের বিকল্প ভার্সানই শুধু আমরা দেখি? কেন ‘স্টার ওয়ারস’-এর মুখ্য চরিত্র লিয়া রাজকুমারী? কেন ফ্যান্টাসিতে এক ধরনের ফিউডালিজম ফিরে ফিরে আসে? এমনকী, তথাকথিত আর্বান ফ্যান্টাসিতেও এরকম রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্র যে ঠারে-ঠোরে থাকে না, তা নয়।

সাইফাইয়ে যদি ফিউচারিস্টিক কল্পনা ও ক্যাপিটালিজম কেন্দ্রীয় হয়ে থাকে, তাহলে কি ফ্যান্টাসি ভিন্ন অতীত, বা ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা, যা কি না ম্যাজিক-আকীর্ণ? কিন্তু সংজ্ঞার দিক দিয়ে তো সেরকম হওয়ার কথা নয়। ফ্যান্টাসি মানে যে কোনওরকম কল্পিত জগৎ যেখানে আমাদের চেনা গতের বাস্তবতার সম্প্রসারণ নেই। গত কিস্তিতে স্টিমপাঙ্ক ও অনুসারী আরও যে পাঙ্ক-এর উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলোও যেহেতু কল্পিত অতীত, যদিও কেন্দ্রে আছে কল্পিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সেগুলোও কি ফ্যান্টাসি? অনেকে বলবেন, হ্যাঁ। কিন্তু যাঁরা আরও বিশুদ্ধবাদী, যাঁরা মনে করেন ফ্যান্টাসির আকর টেমপ্লেট হল ‘লর্ড অফ দ্য রিংস’ বা ‘গেম অফ থ্রোনস’, তাঁরা হয়তো মানবেন না। তাঁদের জন্য একটা বেয়াড়া প্রশ্ন: তাহলে কি ফ্যান্টাসি এমন জগতের কল্পনা, মূলত, যেখানে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতা নেই?

এইসব প্রশ্নের উত্তর সহজ না। কিন্তু আমি মূলত ভাবছি গত ২৫-৩০ বছরে সিনেমা ও টেলিভিশনে ফ্যান্টাসি বলে যে-জঁরটার সম্মুখীন আমরা হই সেই ধরনের সিনেমাটিক চিত্রকল্পের কথা।

এইখানে আমি ২০০০ সালের পরের কিছু টপ টেন মার্কা ছবির ও সিরিজের তালিকা দিলাম– ‘The Lord of the Rings Trilogy’ (2001-2003), ‘Crouching Tiger’, ‘Hidden Dragon’ (2000), ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ (2004), ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2003), ‘The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe’ (2005), ‘Game of Thrones’ (2011-2019), ‘The Witcher’ (2019– ), ‘Avatar: The Last AirBender’ (2005–2008), ‘Shadow and Bone’ (2021– ), ‘Supernatural’ (2005–2020)।

উপরের তালিকায় যে ক’টা আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষিতে, সবকটাই অত্যন্ত দ্রুত একটা ভিন্ন বিশ্বে চলে যায় যেগুলি আদপেই আধুনিক নয়। সেই বিশ্বকে যদি চিনতে হয়, তাহলে দেখা যাবে সেখানে ম্যাজিক আছে, আর আছে মোটামুটি ফিউডাল মধ্যযুগীয় একটি আবহ।

গত ৩০ বছরে ফ্যান্টাসি এবং সাইফাইয়ের এত বাড়বাড়ন্ত হওয়ার একটি কারণ বেশ সহজ, সিনেমার প্রযুক্তিগতভাবে অ্যানালগ সেলুলয়েড থেকে ডিজিটালে পাকাপাকিভাবে সরে আসা। এর ফলে কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ বা সিজিআই-এর ব্যবহার সহজ ও ব্যাপকতর হয়েছে। সিজিআই ব্যবহারের ফলে ফোটোগ্রাফিক ইমেজে এমন উপাদান থাকতে পারে, যেগুলো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে হয় না, অর্থাৎ এমন ইমেজ যা তোলার জন্য ক্যামেরার প্রয়োজন নেই। অতএব সেখানে কল্পিত চিত্রাবলি ব্যবহার সেলুলয়েড আমলের চাইতে সহজতর হয়। কিন্তু আমার সেই প্রশ্নটায় ফেরত যাই– কেন ফ্যান্টাসি আমাদের প্রায়শই কল্পিত মধ্যযুগের বা কল্পিত প্রাচীনযুগের গল্প বলে? কেন আমরা কল্পিত আধুনিকতা বেশি পাই না, যেমন পেয়েছিলাম “Pan’s Labyrinth” (2006) বা “The Shape of Water” (2017)– এই দু’টি ছবিতে, দুটোই যে একই পরিচালকের, সেটা সমাপতন হল। আমি এইখানে সুপারহিরো জঁরকে একদম বাদ রাখছি, কারণ সুপারহিরো জঁরে ফ্যান্টাসি এবং সাইফাইয়ের মিশেল পাওয়া যায়, যেগুলি আধুনিকতাতেই অন্তত শুরু হয়। তাছাড়া সুপারহিরো এখন খোদ একখানি জঁর হয়ে বসে আছে, অবশ্যই অন্য জঁরের উপর নির্ভরশীল হয়ে।

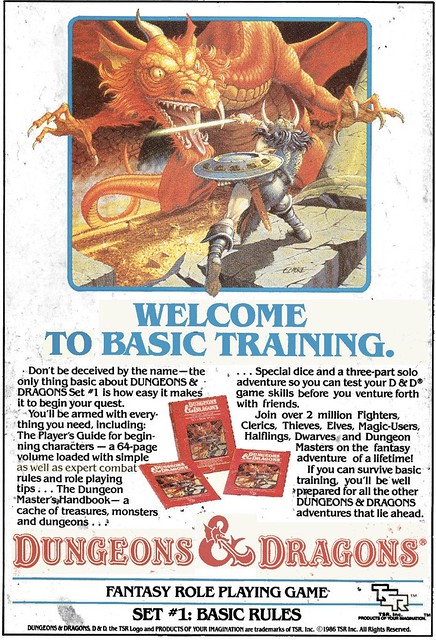

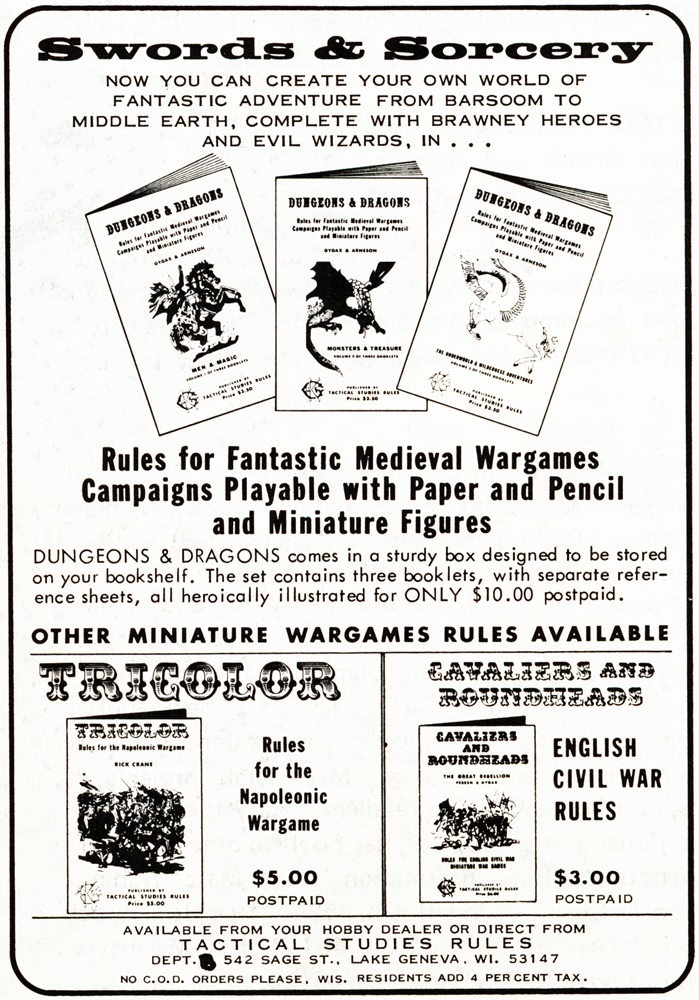

ফ্যান্টাসির এই ম্যাজিক-আকীর্ণ ছদ্ম-মধ্যযুগের প্রবণতার জন্য দু’টি সাহিত্যকর্মের প্রসঙ্গ আসবেই– জন রোনাল্ড রুয়েল টোলকিয়েনের ‘দ্য হবিট’, ‘লর্ড অফ দ্য রিংস’, ‘সিলমারিয়ন’ সিরিজটি, এক কথায় ‘মিডল আর্থ’ সিরিজ এবং জর্জ আর আর মার্টিনের ‘সং অফ আইস অ্যান্ড ফায়ার’ সিরিজটি, যার শেষ খণ্ড এখনও প্রকাশিতব্য। এই দুই বিশ্বেই ড্রাগন আছে; কিন্তু মেজাজে দু’টি বিশ্ব প্রায় বিপরীতধর্মী। এর মধ্যে আরেকটি মাধ্যমের উল্লেখ করতে হবে, ১৯৭৪ থেকে প্রকাশিত টেবলটপ রোল প্লেইং গেম ‘Dungeon and Dragons’, যা ট্রিগার করবে বহু অনুকরণ এবং ভিডিও গেমের ইতিহাসে বহু অনুসারীকে। এবং সবের ওপরে প্র-পিতার মতো বিরাজমান টোলকিয়েন। যারা সাহিত্যের খবর রাখেন তারা জানবেন যে টোলকিয়েন অনুকরণে এবং অনুসরণে ফ্যান্টাসি সাহিত্য একেবারে এমন আকীর্ণ যে মনে হবে বিশ ও একুশ শতকের ফ্যান্টাসির প্রধান টেমপ্লেট বোধহয় এটাই।

২.

টোলকিয়েন বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হবিটদের ‘shire’-এর মাধ্যমে একটি এমন রক্ষণশীল জগৎ তৈরি করেছিলেন, যেখানে ব্রিটিশ গ্রাম্যজীবনের প্যাস্টোরাল আরাম আছে, পরিবর্তনের তাড়া নেই, আবার তার আশপাশে এমন এক বিশ্ব তৈরি করেছিলেন, যা তার সমসময়ের একেবারে বিপরীতধর্মী, যেখানে যুদ্ধের ভীতি বিরাজমান। অর্থাৎ দু’টি বিশ্বযুদ্ধ যদি জানিয়ে থাকে যে, ইংলিশ ঔপনিবেশিক এম্পায়ার অস্তমিত, মিডল আর্থে যেন রূপকধর্মী এম্পায়ার বহাল তবিয়তে আছে, বা রাখতে হবে।

জর্জ মার্টিনের কল্পনাটি ভিন্নধর্মী, তিনি ঠিক উল্টো মেজাজের তামসিকতা এবং ক্ষমতার নখ-দাঁত-রক্তে আকীর্ণ একটি জগৎ তৈরি করলেন যেখানে মধ্যযুগীয় ইউরোপের মেজাজ অবশ্যম্ভাবী; সেখানে শায়ারের মতো কোনও আরামের ও সারল্যের স্থান নেই। কিন্তু দু’টি জগতেই এক ভয়ংকর অতিপ্রাকৃত নেমেসিস শ্বাস ফেলছে সেই ইউরোপধর্মী মহাদেশের সীমান্তের ওপারে। এই নেমেসিস কীসের রূপক? ফ্যাসিজম নাকি সোভিয়েত কমিউনিজম, তা নিয়ে অনুমান করার পরিসর এখানে নেই। কিন্তু এই বিশ্বগুলোয় ক্যাপিটালিজম নেই। হয়তো পাশ্চাত্যে সাংস্কৃতিক অবচেতনের এটাই এক ধরনের অবসেসিভ প্রত্যাবর্তন– যে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতা মোটামুটি এই গ্রহের ও সভ্যতার তেরো বাজিয়ে রেখেছে, তার আগমনের ঠিক প্রাক্কালে বারবার ফিরে যাওয়া এবং কিছু ক্রাইসিসের সম্মুখীন হওয়া। সেই বিশ্বে প্রাগাধুনিক কৃষিভিত্তিক সমাজের কল্পিত আরামও আছে আবার ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান জগৎ-উৎপাটনের বিপন্নতাও আছে। কিন্তু সেই সভ্যতার তুমুল বিপদের মোকাবিলা করতে হয় না আধুনিক জগতের মত ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রের ও মিলিটারির এজেন্টদের, তার বদলে আছে রাজতন্ত্র ও গোষ্ঠীর, কৌমর রক্ষাকর্তারা, ম্যাজিকে বলীয়ান প্রফেশনাল ও আনাড়িরা।

হয়তো পাশ্চাত্যে তাদের ফ্যান্টাসিতে চক্রাকার এই ক্রাইসিসের গল্পই বলে যেতে হবে, যা থেকে অন্তত তাদের মধ্যমানের কল্পনার কোনও রেহাই নেই। মুশকিল হল, এই টেমপ্লেট-কেই গ্লোবাল ফ্যান্টাসির আধিপত্যকামী টেমপ্লেট বানিয়ে তোলার। অতএব আমাদেরও ‘বাহুবলী’ বানাতে হয়। আমাদের কল্পনার সীমারেখাটি ভিন্ন, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের প্রাক্কালে নয়, ইসলামি শাসনের আগে হল আমাদের ফ্যান্টাসির কল্পিত হিন্দুগন্ধী মধ্যযুগ।

এটা শুধু ‘বাহুবলী’ বা ‘কল্কি ২৮৯৮ এ ডি’-র কথা বলছি না (এই দ্বিতীয়টির মূল ‘কল্পনা’-টিই হল যে মহাভারত থেকে ঝপাং করে আমরা ভবিষ্যতে পৌঁছে গিয়েছি, মধ্যেখানে ইসলাম ও ব্রিটিশ যুগ জাস্ট নেই, ফ্যান্টাসিটা এই ধারাবাহিকতারই)। ইংরেজি ভাষায় লেখা ভারতীয় পপুলার ফ্যান্টাসি সাহিত্যের খোঁজখবর নিলেও দেখবেন তা বড়ই সংস্কৃত ও তৎসম। ঠিক যেমন পাশ্চাত্যে ক্রুসেড-যুগের প্রাক্কালে ইউরোপের ওপর নির্ভরতা, ইউরোপের বাইজেনটাইন-ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে মোলাকাতের আগের মুহূর্তটা অবধি।

আমার একজন সদ্যপ্রয়াত শিক্ষক, একবার ফ্রয়েড ও জাক লাকাঁর মনঃসমীক্ষণবাদে ‘ফ্যান্টাসি’ শব্দটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে ভারি চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন– ফ্যান্টাসি হল ব্যান্ডেজের মতো, ক্ষতটা লুকিয়ে রাখে, আবার বোঝাও যায় ক্ষতটা ঠিক ব্যান্ডেজের নিচেই আছে।

আমিও ক্ষত, ব্যান্ডেজ এবং গোলমেলে প্রসঙ্গে আসার আগেই শেষ করি। শেষ করি ইদানীং কালের পপুলার সাইফাই ও ফ্যান্টাসি কল্পনার ভিন্ন একটি সংকট নিয়ে দুটো কথা বলে (‘পপুলার’ অভিধাটির দিকে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম; উচ্চমানের ভিন্নতা ও ব্যতিক্রমের কথা বলছি না, বলছি run-of-the-mill-র কথা)।

৩.

এই জঁরের খোঁজখবর যারা রাখেন, তারা জানেন যে দু’টি প্রক্রিয়ার বড্ড প্রাদুর্ভাব ইদানীং– worldbuilding এবং magic-system-এর। দ্বিতীয়টা নিয়ে কম কথায় সারি। বলে রাখা ভালো, এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে অবসেশন সিনেমায় তেমন বোঝা যায় না, যতটা বোঝা যায় সাহিত্যে। সেখানে ম্যাজিক কীভাবে হবে, প্রায় অঙ্ক কষে তার একখানি সিস্টেম তৈরি করা হয়, যার ফলে অহৈতুকি বিস্ময়ের ব্যাপারটাই মাঠে মারা যায়। এগুলি ঘটে সোজাসুজি রোল প্লেইং গেমসের ও ভিডিও গেমসের প্রভাবে। এবং বিশ্বনির্মাণের ব্যাপারটিও সেই সূত্র থেকে আসছে, যেখানে খানিক ব্যালেন্সের অভাব যুগের সিম্পটম হয়ে যায় প্রায়।

আরেকটু বোঝাই। সব কল্পিত জগতের গল্পেই বিশ্বনির্মাণ বা জগতনির্মাণ ঘটবে গল্প বলার মাধ্যমের শৈলী ও প্রকরণ ব্যবহার করে। কিন্তু হঠাৎ এখন তার ওপর অত্যধিক মনোযোগ কেন? কারণ গল্পের প্রধান মনোনিবেশ তো ঘটবে আখ্যানে, চরিত্রায়ণে? যে কোনও গড়পরতা ফ্যান্টাসি গল্পে ইদানীং সেইখানেই যেন একটু যত্নের অভাব, যতটা অবসেশন বোঝা যায় বিশ্বনির্মাণের ব্যাপারে। আখ্যানের গুরুত্ব যেন খানিক অবহেলিত।

এর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী টোলকিয়েন। মিডল আর্থকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্মাণ করেছিলেন, এমনকী, একটি কৃত্রিম ভাষাও তৈরি করেছিলেন। এই যে পরিপূর্ণ জগতের মায়া, তার প্রভাব ‘লর্ড অফ দ্য রিংস’-এর পাঠক-দর্শকদের কাছে বিশাল। এরপর আসে সোজাসুজি সেই সাহিত্যের প্রভাবে রোল-প্লেইং গেমসের (RPG) ম্যানুয়ালগুলো, যেগুলো নির্মাণ করছে, যেগুলির নিয়মাবলি মেনে খেলছে মিডল-আর্থের geek-ভক্তরাই। সেগুলোতে দেখা যায় জগতের ডিটেলে নির্মাণ, তার ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ-সমাজব্যবস্থা, সেই জগতের ম্যাজিক-সিস্টেম, নিয়ম-কানুন, চরিত্রের রকমফের এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রায় অঙ্ক কষে রেখে দেওয়া আছে। এই ম্যানুয়ালগুলো গল্প নয়, গল্পের মেশিন বলা যায়। যে মেশিন আর কিছু ডাইস নিয়ে প্লেয়াররা গল্প বানানো খেলবেন। RPG অতএব যাঁরা গল্প লেখেন না, তাদের গল্প-গল্প খেলার প্রক্রিয়া। বোঝাই যাচ্ছে, ভিডিও বা কম্পিউটার গেমসে এই ব্যাপারটাই কোড ও প্রোগ্রামিংয়ের মারফত হবে। আইরনি এই, টোলকিয়েনের নির্দিষ্ট গল্পও বলার ছিল, তিনি ছিলেন উচ্চমানের কথকও। তিনি শুধুই জগতের নোটস লেখেননি।

ইদানীং কালের ফ্যান্টাসিগুলো পড়তে গেলে সেরকম মনে হয়, যেন রোল-প্লেইং গেম চলছে তো চলছেই, যেখানে অজান্তেই আখ্যানের থেকে নজর একটু ট্যারচাভাবে সরে গিয়েছে। আমার সেখানে সবচেয়ে বিরক্ত লাগে যখন বুঝি চরিত্রগুলো (ক্লিশের সমাহার) আসলে আমাদের অধুনা মেট্রোপলিটান বিশ্বের ঢংয়ে কথা বলে আর ভাবে। এই জন্যই মনে হয় না চরিত্র পড়ছি বা শুনছি বা দেখছি, মনে হয় চরিত্রে পারফর্ম করছে যে প্লেয়াররা, তাদের শুনছি, পড়ছি। এবং তারপর আছে ইদানীং কালের এন্টারটেনমেন্ট-ক্যাপিটালিজমের রকমফের। কী এক কারণে হলিউড-বলিউড সর্বত্র নির্মাতারা বুঝেছেন যে, মৌলিক ও স্বতন্ত্র গল্পের যুগ শেষ। তাদের এক-একখানি ‘ইউনিভার্স’ নির্মাণ করতে হবে যা কি না, পরের পর গল্পের নেটওয়ার্ক তৈরি করবে নিষ্পত্তিহীন। ‘জগৎ’-ই এখন প্রধান ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। অতএব অ্যামাজন কিন্তু টোলকিয়েনের গল্পগুলোর চেয়েও কিনে ফেলছে মিডল-আর্থ নামক IP-কে। সেই IP থেকে তারা এইবার পরের পর এমন গল্প জেনারেট করে যাবে অবশ্যই যা স্রষ্টার গুণমানের চেয়ে অনেক নিম্নতর হবে।

………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………….

কেন এই অবসেসিভ ওয়ার্ল্ডবিল্ডিং, এবং তাতে রোল-প্লেইং? মাঝে মাঝে মনে হয়, কারণ দু’রকমের। প্রথমত, আমরা যে বিশ্বে বসবাস করি তা ডেটা-অ্যালগোরিদম ভিত্তিক ক্যাপিটালিজমের ফলে প্রতিনিয়ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে আরও গূঢ় ও দুরূহ। আমরা নিজেকে যতটা জানি তার চেয়েও আমাদের বেশি জানে গুগল এবং মেটা। সোশাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগৎ মাঝে মাঝে বাস্তবের চাইতেও মোক্ষম বাস্তব হয়ে যায়, তা আমাদের অবচেতন থেকে বের করে আনে প্রবৃত্তি-কেন্দ্রিক এক ধরনের পশু, যে পশু ভার্চুয়ালে দাপিয়ে বেড়ায়। এই যে অতল জটিল, দুর্বোধ্য জগতে আমরা অন্ধের মতো বাঁচি সেই সময়েই কি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ কৃত্রিম বিশ্ব, যার আনাচে-কানাচে, সবকিছু আমরা জানি– তা আমাদের খড়কুটো হয়ে যায় সভ্যতার প্লাবনের সময়ে? দ্বিতীয়ত, এই গ্রহ অসুস্থতার দিকে এগোচ্ছে, প্রায় নিরাময়হীন পরিবেশের ড্যামেজ করেছি আমরা গত বছর সত্তর ধরে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফল যে ঠিক কী হতে চলেছে, তা প্রতিনিয়ত আমাদের শরীর টের পাচ্ছে, মন ডিনাই করে চলেছে হয়তো। যে বিশ্বে আছি– তার এই অধোগতির সময়েই কি আমাদের এইসব বিকল্প বিশ্ব নির্মাণ করে তাতে মজে থাকা, যে বিশ্বকে অন্তত আমরা বিপর্যয়ের হাত থেকে বারবার মুক্ত করতে সফল হব? এবং তার জন্য আমাদের আয়ুধ হবে রাজতন্ত্র ও অতিপ্রাকৃত ম্যাজিক?

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৬. কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved