থিয়েটারে কিংবা সিনেমায় বিশেষ করে, অভিনয়ের সময় নির্দেশক সেই অবজেক্টগুলোর কোনও একটা হাতে নিয়ে সংলাপ বলতে বলেন। তাতে সেই সিনটা বা দৃশ্যটা অনেকটাই বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে দর্শকের সামনে। হয়তো টেবিলের ওপর একটা পেপারওয়েট পড়ে আছে, সেটা হাতে নিয়ে সংলাপ বলছি। জানি, ওই বস্তুটি সম্পূর্ণ প্রাণহীন, তা সত্ত্বেও সেটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্কটা গল্পের মধ্যেও যেমন প্রতীত হয়, তেমনই আমার চরিত্রের মধ্যেও ফুটে ওঠে।

১৮.

ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাকসেসরিস, সেই আনুষঙ্গিক উপকরণ বা অবজেক্টগুলো আমাদের অভিনয় খেলার মধ্যে দারুণভাবে আছে।

থিয়েটারে কিংবা সিনেমায় বিশেষ করে, অভিনয়ের সময় নির্দেশক সেই অবজেক্টগুলোর কোনও একটা হাতে নিয়ে সংলাপ বলতে বলেন। তাতে সেই সিনটা বা দৃশ্যটা অনেকটাই বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে দর্শকের সামনে। হয়তো টেবিলের ওপর একটা পেপারওয়েট পড়ে আছে, সেটা হাতে নিয়ে সংলাপ বলছি। জানি, ওই বস্তুটি সম্পূর্ণ প্রাণহীন, তা সত্ত্বেও সেটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্কটা গল্পের মধ্যেও যেমন প্রতীত হয়, তেমনই আমার চরিত্রের মধ্যেও ফুটে ওঠে। এই অবজেক্ট বা উপকরণগুলো যা আমরা অভিনয়ের সময় ব্যবহার করি, নিজেদের সঙ্গে সংলগ্ন রাখার দরুন তার সঙ্গে একটা আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়। সেই বন্ধন ভীষণই আবেগসঞ্জাত একটা সম্পর্ক। দর্শক অর্থাৎ যারা অভিনয় খেলাটার উল্টোদিকে আছেন, তারা কতটা তা অনুধাবন করতে পারেন, সেটা বোঝা শক্ত। তবে সেই সম্পর্কের তীব্রতা তারাও হয়তো কখনও কখনও অনুভব করতে পারেন। আর পারেন বলেই সেই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে দর্শকের প্রিয় হয়ে ওঠেন অভিনেতা।

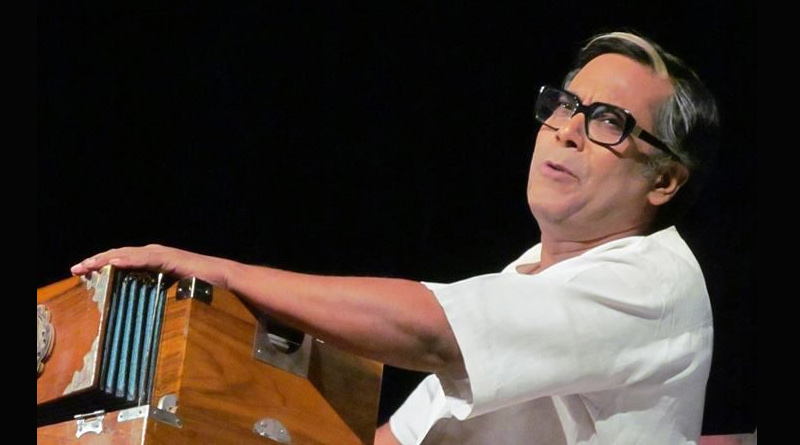

‘রুদ্ধসঙ্গীত’ বলে যে নাটকের কথা আগে বলেছি, সেই নাটকে এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্ট ছিল হারমোনিয়াম। দেবব্রত বিশ্বাসের চরিত্রের আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে নাটকে সেই হারমোনিয়াম একটা অমোঘ অবজেক্ট বলা চলে। সেই চরিত্রে অভিনয়ে যে সবসময় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছি, তা নয়। সংলাপ বলার সময় কখনও কখনও টেনে কোলে রাখছি, যেভাবে দেবব্রত বিশ্বাস ধরতেন হারমোনিয়ামটিকে, ঠিক সেভাবে। অথচ মঞ্চে যখনই দেখছি ওই হারমোনিয়ামটাকে, মনে হচ্ছে, বাড়িটা সম্পূর্ণ। কিন্তু বাড়ি বলে বা ঘর বলে ওখানে সত্যি তো কিছু নেই।

সত্যি বলে যা আছে, সেটা হল একটা স্টেজের ওপর রাখা চৌকি, তার ওপর শীতলপাটি গোছের একটা মাদুর, একটা চাদর আর পিছনে রাখা একটা ফ্রেম। সেই ফ্রেমে একটা ছবি। ছবিটি দেবব্রত বিশ্বাসের চরিত্রে আমি ও সুচিত্রা মিত্রের চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন, তাঁর ছবি। এই ছবিটা, হারমোনিয়ামটা, চৌকির ওপরে রাখা ওই শীতলপাটি– সংলাপ, পাল্টা সংলাপ বলতে বলতে কখনও কখনও যেন আমার অভিনয় সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে। আমার অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ওই অবজেক্টগুলো যেন অভিনীত চরিত্রকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, খুঁটে খুঁটে দেখছে আমার ভিতরের পারা-না পারা, আনন্দ-যন্ত্রণাকে।

অভিনয় শেষে যখন ওই জড় বস্তুগুলো ট্র্যাঙ্কে ঢুকে যেত, কিংবা ম্যাটাডোরে তুলে দেওয়া হত, তখন তাকে একরকমভাবে দেখতাম। আবার যেই মঞ্চে আমার অভিনয়ের অনুষঙ্গে এসে পড়ত, তখন তাকে দেখতাম আরেকভাবে। তখন মনে হত ওগুলো জীবন্ত। যেন ওই হারমোনিয়াম, ফটোফ্রেম, শীতলপাটি আমার ভিতরে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। প্রাণে প্রাণে মিলন হয়েছে যেন। সেই অনুভব বুঝতে পারে শুধু অভিনেতা, দর্শকের চোখে তা থাকে অদৃশ্য।

এই অনুভূতি শুধু মঞ্চেই হয়, তা বলব না। এই অনুভব আমরা গেরস্থালির নানা অনুষঙ্গেও টের পাই। সেইসব উপকরণের সঙ্গেও মায়া তৈরি হয় বইকি। আমরা যখন সেই প্রিয়বস্তুকে ছেড়ে চলে আসি, কিংবা কেউ যখন চিরদিনের মতো চলে যান, তখন তার ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী, যা তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ওতপ্রোতভাবে, সেই বস্তুটিকে দেখে আমরা সেই মানুষটির অভাব, অনুপস্থিতিকে অনুভব করি। সেই চলে যাওয়া মানুষটির জন্য তখন আমাদের হৃদয় কাঁদে।

………………………………………………..

‘রুদ্ধসঙ্গীত’ বলে যে নাটকের কথা আগে বলেছি, সেই নাটকে এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্ট ছিল হারমোনিয়াম। দেবব্রত বিশ্বাসের চরিত্রের আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে নাটকে সেই হারমোনিয়াম একটা অমোঘ অবজেক্ট বলা চলে। সেই চরিত্রে অভিনয়ে যে সবসময় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছি, তা নয়। সংলাপ বলার সময় কখনও কখনও টেনে কোলে রাখছি, যেভাবে দেবব্রত বিশ্বাস ধরতেন হারমোনিয়ামটিকে, ঠিক সেভাবে।

……………………………………………….

আসলে ওই অবজেক্ট আর মানুষটি ছিল অভিন্ন। এই অবজেক্ট কোনও লাঠি কিংবা বাটি-ঘটি হতে পারে, হতে পারে ব্যবহৃত কোনও কলম কিংবা চশমা। তার দিকে তাকিয়ে আমাদের মধ্যে হু হু করে কান্না ভেসে ওঠে। মন বলে ওঠে, আহা রে, জিনিসটা কেমন অনাথ হয়ে গেছে। ওকে কেউ তুলে নেয় না, ব্যবহার করে না। অবহেলায়, অনাদরে ওর গায়ে কেমন ধুলো পড়েছে, মলিন হয়ে গেছে।

থিয়েটারে বা মঞ্চ-অভিনয়ে আমরা যখন এই সিচ্যুয়েশনের বিনির্মাণ ঘটাই, তখন এই অনুভূতিগুলো জেগে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ‘নাচনি’ বলে একটি নাটকের কথা। নান্দীকারে অভিনয় করতাম এই নাটকে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ‘রসিক’ উপন্যাসের নাট্যরূপ এটি। সেখানে যে চরিত্রে অভিনয় করতাম, তার মাতৃস্থানীয় একজন মারা গিয়েছে। সেই চরিত্রে অভিনয় করতেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত।

দৃশ্যটির ঠিক আগেই আমার অভিনীত চরিত্রটি অনেক লাফালাফি করে। তারপর স্টেজ পুরো অন্ধকার। পরের দৃশ্যে ফের মঞ্চে আলো জ্বলতেই দেখা যায়, যে আমি একটু আগে লম্ফজম্প করছিলাম, সে কি না স্টেজের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছে! কেননা তার মাতৃস্থানীয় প্রিয়জন মারা গিয়েছে। দেহটি সামনে রাখা। আর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নাটকে এই দৃশ্য তৈরির আগে এমন একটা অবস্থান তৈরি হত, যেখানে আমি স্টেজ থেকে লাফিয়ে দর্শকের মাঝে নেমে আসতাম। একটা বিফল চেষ্টা সেই দৃশ্যে সংঘটিত হত। আমার সেই প্রিয়জন, তিনি চলে যাচ্ছেন, যেন এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুকে বরণ করবেন বলে। তার পিছু ধাওয়া করে আমিও ছুটতাম। সেই চরিত্রটি স্টেজ থেকে নেমে দর্শকের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যেত অডিটোরিয়ামের বাইরে। তার পিছু পিছু চিৎকার করতে করতে আমিও দর্শকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসতাম একেবারে বাইরে।

সেই বাইরেটা নাটকের জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। সেখানে হয়তো কিছু লোক বসে গল্প করছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তাদের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে আবার পিছন দিক থেকে স্টেজে পৌঁছেই আমি একখানা বাঁশের তৈরি সাঁকো, তার ওপর দাঁড়িয়ে পরের দৃশ্য অনুযায়ী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। একটা শোকের পরিবেশ। দর্শকরা অন্ধকারের মধ্যে আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন। একটু পরে আলো জ্বলে উঠত।

হত কী, ওই সাঁকোর গায়ে একটা বাঁশের লাঠি লাগানো থাকত। যার গায়ে কি না আমার সদ্যপ্রয়াত প্রিয়জনের স্পর্শ লেগে আছে। স্টেজে ফিরে ওই লাঠিটা স্পর্শ করলেই কেন জানি না, আমার গলা দিয়ে কান্না ঠেলে আসত। অবাক হয়ে ভাবতাম, আমায় কাঁদালো কে? আমার টেকনিক? আমার অভিনয় সত্তা? নাকি ওই লাঠির গায়ে জমে থাকা স্পর্শ, যার ছোয়ায় আমার ভিতরে আবেগের স্ফূরণ ঘটল? তখন মনে হত, এই প্রাণহীন অবজেক্টটা তাহলে ফেলনা নয়। তার স্পর্শেই তো প্রাণ পেল আমার অভিনয়। আমার অভিনয়কে এক অন্য উচ্চতায় তুলে ধরতে সাহায্য করল ওই প্রাণহীন বস্তুটা। তাহলে ওটার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় নাকি! যায় না।

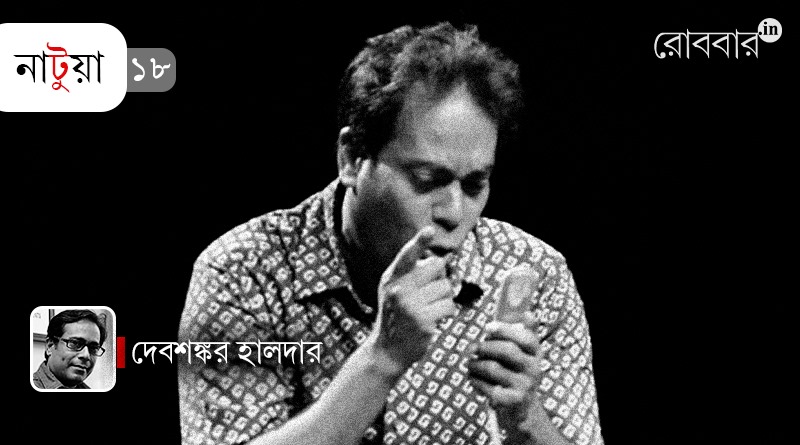

কেবল কান্না নয়, মজার অনুভূতিও হয়। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে এখন অভিনয় করার সূত্রে এই অনুভূতি হয়। সেখানে ‘কাপ্তেনবাবু’ চরিত্রে আমি অভিনয় করি। মঞ্চে প্রথম দৃশ্যেই মদ্যপ অবস্থায় কাপ্তেনবাবুর প্রবেশ। কিন্তু তার বাহ্যজ্ঞান আছে। হাতে তার বাংলা মদের বোতল। আমিও সেরকম দেখতে একটি বোতলই মঞ্চে ব্যবহার করি। তার মধ্যে অবশ্য নেশার কিছু থাকে না, থাকে সাদা রঙের ঠান্ডা পানীয়।

আমি জানি, ওই জিনিস পান করে নেশা হয় না। তবু প্রত্যেকদিন যখনই আমি স্টেজে ওঠার সময় ওই বোতলটি আমি হাতে ধরি, আমার মধ্যে একটা মৌতাত আসে। একটা দোলনমায়া তৈরি হয় আমার ভিতরে। ওই বোতল ছাড়া আমার পক্ষে ওই নেশার আবেশ, ওই মায়া তৈরি করা কঠিন। বিমূর্ত নাটক, বা উপকরণহীন অভিনয়ে সেটা হয়তো সম্ভব। তার তীব্রতা এবং অভিনয় প্রক্রিয়াও আবার অন্যরকম। কিন্তু যে উপকরণ প্রত্যক্ষ, যা চোখে দেখা যায়, তার অনুভব প্রাণকে স্পর্শ করে। সেই অনুভূতি জীবন্ত, তা আলো ফেললেও আছে, না ফেললেও আছে। তাকে অস্বীকার করা যায় না।

…পড়ুন নাটুয়া-র অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১৭। যে চশমায় নিজেকে মানানসই লাগে না, তবুও যা পরে থাকতে ইচ্ছে করে

পর্ব ১৬। মৃত্যুর পর কী ঘটছে, একমাত্র মঞ্চ অভিনেতার পক্ষেই জানা সম্ভব

পর্ব ১৫। মঞ্চ থেকে প্রস্থান মানেই অভিনেতার মৃত্যু ঘটল, এমন নয়

পর্ব ১৪। অভিনয়ে নতুন রং লাগে অভিজ্ঞতার স্পর্শে

পর্ব ১৩। অভিনয়ের বয়স প্রভাবিত করে অভিনেতার যাপনকে

পর্ব ১২। অভিনয় যেমন আনন্দ দেয়, তেমনই তৈরি করে আশঙ্কা

পর্ব ১১। অভিনেতার বিপদ লুকিয়ে থাকে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ চরিত্রে

পর্ব ১০। ‘উইংকল-টুইংকল’-এর ১০০তম শো-এ আমি কি তাহলে ভুল সংলাপ বলেছিলাম?

পর্ব ৯। একটি মৃতদেহকে আশ্রয় করে ভেসে যাওয়ার নামই অভিনয়

পর্ব ৮। নাটক কি মিথ্যের প্রতিশব্দ, সমার্থক?

পর্ব ৭। আমার পুরনো মুখটা আমাকে দেখিয়ে তবেই সাজঘর আমাকে ছাড়বে

পর্ব ৬। মঞ্চে আলো এসে পড়লে সব আয়োজন ভেস্তে যায় আমার

পর্ব ৫। আমার ব্যক্তিগত রং আমাকে সাহস জোগায় নতুন রঙের চরিত্রে অভিনয় করতে

পর্ব ৪। একটা ফাঁকা জায়গা ও বদলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা

পর্ব ৩। আমার অভিনয়ের গাড়িতে আমি অন্য সওয়ারি চড়িয়ে নিয়েছি আমার জন্যই

পর্ব ২। অন্যের চোখে দেখে নিজেকে রাঙিয়ে তোলা– এটাই তো পটুয়ার কাজ, তাকে নাটুয়াও বলা যেতে পারে

পর্ব ১। বাবা কি নিজের মুখের ওপর আঁকছেন, না কি সামনে ধরা আয়নাটায় ছবি আঁকছেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved