‘রেড হারভেস্ট’ গোয়েন্দার আগমন ও নিষ্ক্রমণের কাঠামোটা একই রাখল, কিন্তু বাকি সব ছক দিল পাল্টে। প্রথমত, এই গোয়েন্দার নাম জানা যায় না, তার পরিচিতি হয় ‘কন্টিনেন্টাল অপ’ নামে। সে একদিন একটি মফসসলে আসে, যেখানে মূলত মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়োজিত কর্মীদের বসবাস; একাধিক খাদান রয়েছে। নায়ক দেখে যে, গোটা শহরটাই খান দুয়েক ক্রিমিনাল গোষ্ঠীর রমরমায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত। শেষমেশ সে বোড়ে হয়ে এই দাবার খেলায় প্রায় সব বড় ঘুঁটিকেই বোর্ডের বাইরে বের করে দেয়। অনৈতিকতাকে আয়ুধ করে সেই শহরটিকে সাময়িকভাবে গরলশূন্য করে তার নিষ্ক্রমণ ঘটে। এই লেখায় উল্লেখিত হয়েছে এমন কিছু মাইলফলক ছবি, সেগুলি হয় নতুন একটি জঁরের জন্ম দিয়েছে, নয়তো একটি জঁরের নব-উন্মেষ ঘটিয়েছে। শুরু হল নতুন কলাম, আজ প্রথম পর্ব।

১.

১৯২৯ সাল। প্রাক্তন পিংকারটন গোয়েন্দা ড্যাশিয়েল হ্যামেট তাঁর পেশা নিয়ে একটি গল্প লিখলেন, নাম ‘রেড হারভেস্ট’। সেই সময়ে গোয়েন্দা গল্পের যে চেনা ধরন (অর্থাৎ, বাঙালি যে ধরনটিতে প্রায় একশো বছর হতে চলল আটকে আছে) তার চেনা ছকে গল্পটা চললই না। সেই চেনা ছকে একজন জিনিয়াস বুদ্ধিমান ব্যক্তি-নায়কের অবতারণা ঘটত, অনেক সময়ে সঙ্গী সমেত, ক্রাইমের স্থানে। হয় তাকে কেউ সেই স্থানে নিয়ে এসেছে, নয়তো কাকতালীয় ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে সে এসেছে। এইবার তার কাজ হবে অপরাধকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা, অপরাধীকে শনাক্ত করা, ন্যায়ের সবকিছু পরিপাটি করে গুছিয়ে দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করা।

‘রেড হারভেস্ট’ গোয়েন্দার এই আগমন ও নিষ্ক্রমণের কাঠামোটা একই রাখল, কিন্তু আর বাকি সব ছক দিল পাল্টে। প্রথমত, এই গোয়েন্দার নাম গোটা গল্পে জানা যায় না, তার পরিচিতি হয় ‘কন্টিনেন্টাল অপ’ নামে। সে একদিন পারসনভিল (ডাকনাম ‘পয়জনভিল’, গরলনগরী) নামে একটি মফসসলে আসে, যেখানে মূলত মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়োজিত কর্মীদের বসবাস; একাধিক খাদান রয়েছে এই অঞ্চলে। নায়ক দেখে যে, গোটা শহরটাই খান দুয়েক ক্রিমিনাল গোষ্ঠীর রমরমায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত। সেই দ্বন্ধের উশকানিতে রাজনীতির নেতা এবং ইউনিয়নের নেতাদের দূর্নীতিও ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আমাদের নায়ক যে কাণ্ডটি ঘটাল, সেটা পোয়ারো, ব্যোমকেশ বা ফেলুদা করবে না কখনও। সে ঠিক করল যে এই দ্বন্দ্বকে সে নতুন উশকানি দিয়ে যুদ্ধে পরিণত করবে। যে অরাজকতা তলে তলে চলছে, তাকে তুঙ্গে তোলার অনুঘটকের কাজ করতে থাকে সে। একবার এক দলে নাম ভেড়ায়, আরেকবার অন্য দলে। অভিসন্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও গুমখুনের বিশাল আন্তর্জাল সে ফাঁদে; অনেক সময়েই প্রাণ হাতে নিয়ে, একাধিকবার মারধর খেয়ে। শেষমেশ দেখা যায় সে বোড়ে হয়ে এই দাবার খেলায় প্রায় সব বড় ঘুঁটিকেই বোর্ডের বাইরে বের করে দিয়েছে। অনৈতিকতাকে আয়ুধ করে সেই শহরটিকে সাময়িকভাবে গরলশূন্য করে তার নিষ্ক্রমণ ঘটে।

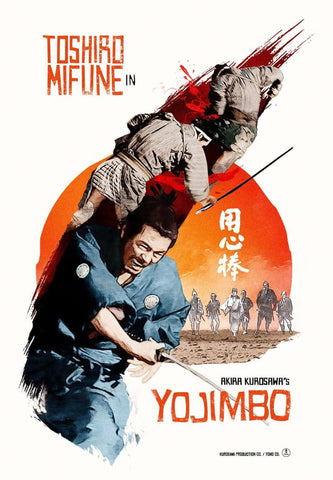

১৯৬১ সাল। প্রবাদপ্রতিম পরিচালক আকিরা কুরোশওয়া নির্মাণ করলেন ‘ইয়োজিম্বো’, একটি সামুরাই ঘরানার ছবি। ফের এক নামহীন রনিন (অর্থাৎ, এমন একজন সামুরাই যার কোনও মালিক নেই) উপস্থিত হল এমন একটি লোকালয়ে, যেখানে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর দৌরাত্মে মানুষের দৈনন্দিন ত্রস্ত। তোশিরো মিফুনে অভিনীত সেই রনিন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইকে দশগুণ বাড়িয়ে দেয় একবার এই গোষ্ঠীতে ঢুকে, তারপর অন্য গোষ্ঠীতে। তার এই ‘দু-নম্বরি’ ধরা পড়ে, বেদম প্রহারে সে যখন পর্যুদস্থ তখনই কুটিল বুদ্ধির খেলায় সে বেঁচে যায়। ততক্ষণে দুর্বৃত্তদের সর্বেসর্বারা প্রায় সবাই নিহত বা ঠুঁটো। সেই রনিন শহর ত্যাগ করে। কুরোশওয়া কি ‘রেড হারভেস্ট’ অবলম্বন করলেন? ঘোষিত ভাবে নয়, তিনি বললেন বরং প্রভাব আছে হ্যামেটেরই অন্য একটি উপন্যাসের, ‘দ্য গ্লাস কি’-র। এই ব্যাখ্যা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

তিন বছর পর। ইতালিতে এক বিচিত্র গোত্রের ছবির উৎপত্তি ঘটল। এই ছবিগুলির নাম হবে ‘স্প্যাঘেটি ওয়েস্টার্ন’। ওয়েস্টার্ন হল উনিশ শতকে আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গল্প, যখন আইন ও রাষ্ট্রের শাসন সর্বত্র পৌঁছয়নি দেশের। কিন্তু ইতালির ছবিগুলি বিচিত্র, কারণ যে গল্পগুলি খোদ মার্কিনি, সেগুলিকে নির্মাণ করা হল ইতালি-স্পেনের বর্ডারের লোকেশনে। অধিকাংশ অভিনেতাকে দেখেই বোঝা গেল যে তারা আদপেই মার্কিন নয়, ইংরেজি কোনও দিনও বলেনি। শুধু ছবির নায়ক আমেরিকান, ক্লিন্ট ইস্টউড নামে স্বদেশে অখ্যাত একজন দীর্ঘদেহী। নায়ক একজন পেশাদার বন্দুকধারী, বা ‘গানস্লিঙ্গার’। এই নায়কের নামই হয়ে গেল ‘ম্যান উইথ নো নেম’, নামহীন আগন্তুক। সে হাজির হল মেক্সিকোর কাছাকাছি সান মিগুয়েল নামে একটি গঞ্জে। গল্পটি আর বলে লাভ নেই, আগের দু’খানি গল্প যেমন ছিল, তাই। ছবিটির নাম ‘আ ফিস্টফুল অফ ডলারস’।

সের্জিও লিওনে কি এই ‘রিমেক’-এর জন্য ‘ইয়োজিম্বো’-র প্রযোজকদের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন? না নেননি। কুরোশওয়া মামলা ঠুকে দিলেন; ছবিটির জাপানে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হল। জাপানি কোর্টে লিওনে মামলায় হারলেন। খেসারত হিসেবে বিশ্বব্যাপী মুনাফার ১৫% দিতে হল, এবং জাপানে ছবিটির ডিসট্রিবিউশন রাইটস প্রযোজকরা পেলেন না।

এই গল্পগুলো বলার হেতু এইজন্য নয় যে সিনেমার ইতিহাসে কেমন চোরের ওপর বাটপাড়ি বা ভাবের ঘরে চুরি হয়। সত্যি বলতে কি, যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, পপুলার কালচারে ‘মৌলিক’ বলে কিছু হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। অথবা, এরকম না-জানিয়ে গল্পকে ফের বলা জনপ্রিয় সিনেমার সবচেয়ে সৃজনশীল একটি প্রক্রিয়া। ‘মৌলিক নয়’, অথচ ‘সৃজনশীল’– এই গোলমেলে কথায় আপনার ভুরু কুঁচকাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু বিশ্বাস করুন, খুব ভুল বলছি না। যে ক’টি ছবি (এবং একটি উপন্যাসের) ওপরে উল্লেখিত হয়েছে, প্রতিটি ছবি মাইলফলক ছবি। কেমনভাবে? প্রতিটি ছবি হয় নতুন একটি জঁরের জন্ম দিয়েছে, নয়তো একটি জঁরের নব-উন্মেষ ঘটিয়েছে।

জঁর। ইংরেজি বানান ‘genre’ (অনেকে আবার মার্কিনি কায়দায় বলেন ‘জনরা’)। বাংলা করলে হয়তো বলা যায় ‘ঘরানা’ বা ‘গোত্র’। ঘরানা শব্দটা কেন সেরকম সুপ্রযুক্ত নয়, সেটা হয়তো পরে বোঝা যাবে। কিন্তু আরেকবার টেক্সটগুলির দিকে ফিরি। গল্প এক, মূলচরিত্রের হাবভাব এক; শুধু বদলে যাচ্ছে প্রেক্ষিত এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। প্রতিটি ছবিই বহাল একটি জঁরকে এমনভাবে পাল্টাচ্ছে যে জঁরের ভিত সামান্য নড়ে যাচ্ছে। ‘রেড হারভেস্ট’ গতানুগতিক ব্রিটিশ গোয়েন্দা গল্পের ঘরানা থেকে একদম সরে গিয়ে জন্ম দেয় ‘হার্ডবয়েলড ডিটেকটিভ’ ঘরানার, যা আবার জন্ম দেবে ‘ফিল্ম নোয়া’-র, যা নিয়ে পরের কোনও কিস্তিতে বিস্তারিত বলব। ‘ইয়োজিম্বো’ মধ্যযুগীয় সামুরাই ঘরানার গল্পকে আধুনিক মরাল অ্যাম্বিগুইটির রঙে ঈষৎ তমসাচ্ছন্ন করে দেয়। ‘আ ফিস্টফুল অফ ডলারস’ যে ‘স্প্যাঘেটি ওয়েস্টার্ন’-এর জন্ম দেবে সে তো বললামই; এই ঘরানাটি খোদ হলিউডে বানানো ওয়েস্টার্নের খোল-নলচে পাল্টে দেবে। এই সবকিছু নিয়েই বিস্তারিত পরে বলব, জঁরকে সংজ্ঞায়িত করারও চেষ্টা করব। কিন্তু এই কিস্তি শেষ করি আরেকটি ছবি উল্লেখ করে।

১৯৯৬ সাল– ‘লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং’। প্রধান চরিত্রে ব্রুস উইলিস। এইবার আর কপিরাইট নিয়ে ধোঁয়াশা নেই, একদম অনুমতি নিয়ে ‘ইয়োজিম্বো’-র রিমেক বানালেন পরিচালক ওয়াল্টার হিল। হয়তো এইভাবে ‘গুড বয়’-এর মতো বানানো ছবি বলেই ছবিটির অভিঘাত আগের ক্লাসিক ছবিগুলির মতো হল না। কিন্তু আমরা যারা জঁর-ভক্ত, তাদের জন্য ছবিটায় বিবিধ মজা আছে। ঠিক যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ছিল ‘রেড হারভেস্ট’, সেই তিনের দশকের গল্প বলছে ছবিটা। এই সময়টাকে বলা হয় ‘প্রোহিভিশন এরা’, এই যুগটার কুখ্যাতিই হল দেশজোড়া মাফিয়াতন্ত্রের সর্বেসর্বাতে। আবার একজন রহস্যময় আগন্তুক টেক্সাসের জেরিকো নামে একটি তামাদি শহরে এসে হাজির। এই লোকটির নাম জন স্মিথ, অর্থাৎ যে নাম আমেরিকার যে কারওরই হতে পারে, অর্থাৎ সবচেয়ে কল্পনাহীন ছদ্মনাম বলা যায়। জেরিকো পর্যুদস্থ দু’টি গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ‘ডয়েল গ্যাং’ নামে এক আইরিশ গোষ্ঠী, ‘স্ত্রোৎজি গ্যাং’ নামে একটি ইতালিয়ান গোষ্ঠী।

আইরিশ এবং ইতালিয়ান মাফিয়াগোষ্ঠী তিনের দশকের আমেরিকায়! এইটুকু শুনেই যে কোনও চলচ্চিত্রামোদী বলবেন এই ছবি তো গ্যাংস্টার জঁরের!

আলবাত! হার্ডবয়েলড ডিটেকটিভ, সামুরাই, স্প্যাঘেটি ওয়েস্টার্ন-এর সঙ্গে ‘সচেতনভাবে’ যুক্ত করা হল গ্যাংস্টার জঁরকে এই ছবিতে। অর্থাৎ সামুরাইয়ের তরবারি, ওয়েস্টার্নের ছ’ঘরা রিভলভারের পাশে উদয় হল টমিগানের! যে বন্দুকে অটোমেটিক গুলির বৃষ্টি হয়; যার ব্যবহারে সামুরাই সোর্ডের মোক্ষম কোপ এবং রিভলবারের একটি অমোঘ বুলেটের ‘গরিমা’ নেই; যে বন্দুক কোনও চান্স নেয় না, যার উদ্দেশ্য ঝাঁঝরা করা, এই অস্ত্র ধারণ করে যারা, তারা বেশিরভাগ সময়েই পিছন থেকে গুলি করে। অর্থাৎ যে অস্ত্রের সঙ্গে ভায়োলেন্সের একটি ভিন্ন (অ)নৈতিকতা যুক্ত, যা আগের ঘরানাগুলোতে নেই। এবং আছে আরেকটি যন্ত্র। বস্তুত একটিও টমিগান দেখার আগে যে যন্ত্রটি আমরা দেখি ছবিতে।

গাড়ি; ফোর্ড গাড়ি গ্যাংস্টার জঁরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছবির একদম শুরুর একটি ইমেজের কথা বলে আজকের কিস্তি শেষ করছি। প্রায় রুক্ষ একটি প্রান্তর। সেখানে দূরবর্তীর ঘরবাড়ি দেখেই বোঝা যায় টেক্সাস অঞ্চল, বহু ওয়েস্টার্ন ছবিতে এইরকম টাউন এবং ল্যান্ডস্কেপ আমরা দেখেছি। কিন্তু সেখানে ছুটছে একটি ফোর্ড গাড়ি, যা কোনও ওয়েস্টার্নে দেখা প্রায় অসম্ভব, কারণ সেগুলো মূলত সেই সময়কার গল্প বলে যখন প্রধান বাহন ছিল ঘোড়া বা ঘোড়ায় টানা গাড়ি। গাড়ি চলছে, রুক্ষ প্রান্তরে একটি শহরে প্রবেশ ঘটছে নায়কের। হঠাৎ একটি ‘বস্তু’ পেরিয়ে যায় গাড়িটি।

একটি ঘোড়া মরে পড়ে আছে। পাশ দিয়ে চলে যায় ফোর্ড গাড়িটি। চালক আগন্তুক এক লহমার জন্য যেন শোক অনুভব করে না-মানুষটির জন্য। আমরা বুঝি আমরা এমন একটি ছবি দেখতে বসেছি, যেখানে ওয়েস্টার্ন যুগের অবসান হচ্ছে, এবং উত্থান হচ্ছে গ্যাংস্টারের যুগের। বাকি গল্পটা ভায়োলেন্সের অনৈতিকতার আধুনিকতায় ভায়োলেন্সের বিগত নৈতিকতার শেষ মানুষের গল্প।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved