মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজমের উত্থানের সময়ে কি সব ইউরোপীয় দেশ সমানভাবে প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল? না। যাদের বিশাল মেরিটাইন, অর্থাৎ সামুদ্রিক সীমানা, তারাই জাহাজে চড়ে অন্য দেশে হয় লুণ্ঠন, নয় আবিষ্কারে বেরিয়েছিল। তাদেরই দ্বারা শুরু হল ঔপনিবেশিকতা। দেখা যাবে, সেই সব দেশ ইউরোপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই সময়েই রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের পতন হবে; শুরু হবে নগরায়ণ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং শতক শতক ধরে শ্রমের যে ব্যবস্থা ছিল, তাতে এল বড় বড় পরিবর্তন।

৫.

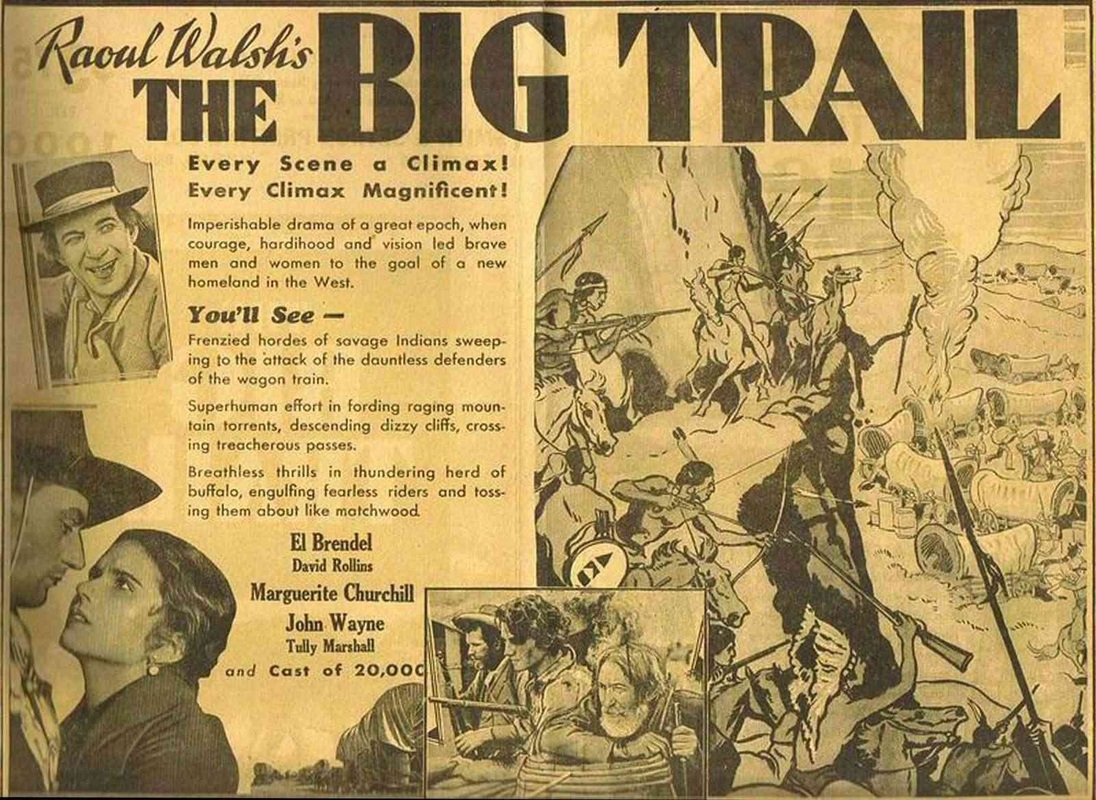

ধ্রুপদী হলিউড যুগের, অর্থাৎ কুড়ির দশকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির গোড়াপত্তন থেকে মোটামুটি ছয়ের দশকের শুরুর অবধি ‘স্টুডিও’ যুগের যে ছবি, তাতে জঁরকে বুঝতে গেলে ‘ওয়েস্টার্ন’-এর উদাহরণই সবচেয়ে উপাদেয়, কারণ এই জঁরের সঙ্গে আমেরিকার ইতিহাসের যোগসূত্র বেশ প্রবল। এবং এই যোগসূত্র বুঝতে পারলে এই জঁরের পরবর্তী বিবর্তনও ভালো বোঝা যাবে।

আমেরিকা– অধুনা ট্রাম্পের রাজত্ব যেরকমই হুংকার দিক না কেন– শরণার্থী, অভিবাসী, পরবাসী, দেশত্যাগী, দ্বীপান্তরিতের দেশ। এই ভূখণ্ডটি এই জঁরে যাদের বলা হত ‘রেড ইন্ডিয়ান’, তাদের আদি মহাদেশ ছিল, সেইখানে বহিরাগতদের রমরমাই আমেরিকার ইতিহাস। তাও এই বহিরাগতদের মধ্যে ভেদ না থাকলেও বোঝা যেত। কিন্তু বিভিন্ন জাতির বহিরাগতদের মধ্যে ইতিহাসের খেয়ালে আমেরিকা হয়ে গেল শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের দেশ, তার মূল ভাষাও হয়ে গেল ইংরেজি। এই ‘হয়ে যাওয়া’-র গল্প আঠেরো-উনিশ শতকের আমেরিকার জরুরি গল্প। তার আগে বুঝতে হবে যে ‘ওয়েস্ট’-এর ধারণা কিন্তু এই মহাদেশে তৈরি হয়নি, হয়েছে ইউরোপে।

সহজ হিসেব, মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজমের উত্থানের সময়ে কি সব ইউরোপীয় দেশ সমানভাবে প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল? না। যাদের বিশাল মেরিটাইন, অর্থাৎ সামুদ্রিক সীমানা, তারাই জাহাজে চড়ে অন্য দেশে হয় লুণ্ঠন, নয় আবিষ্কারে বেরিয়েছিল। তাদেরই দ্বারা শুরু হল ঔপনিবেশিকতা। দেখা যাবে, সেই সব দেশ ইউরোপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই সময়েই রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের পতন হবে; শুরু হবে নগরায়ণ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং শতক শতক ধরে শ্রমের যে ব্যবস্থা ছিল, তাতে এল বড় বড় পরিবর্তন।

অতএব ইউরোপেই ‘পশ্চিম’ হল প্রাচুর্যের দেশ। এইবার সেইসব দেশেও দারিদ্র বাড়ে, অন্নসংস্থান কমে। হাজার বছরের তখন নতুন শ্রেণির বিভাজন ঘটছে। মনে হয়, গরিবের সুদিন দেশে নেই, অন্যত্র আছে। কোথায়? পশ্চিমে। এই পশ্চিম তখন আটলান্টিকের ওইপারে ‘আবিষ্কৃত’ একটি নতুন ‘মহাদেশ’-এ। ঝেঁটিয়ে সবাই, গরিব থেকে সুযোগসন্ধানী বড়লোকেরাও, চলল আমেরিকা।

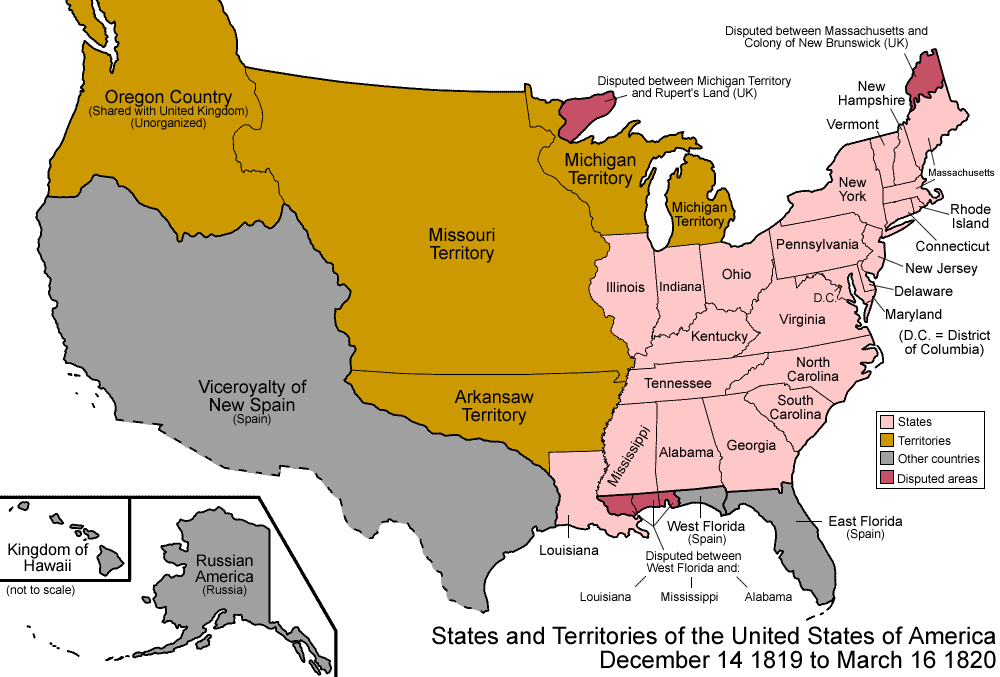

আমেরিকায় গিয়ে তারা থিতু হল কোনদিকে? যৌক্তিকভাবেই পূর্ব দিকে। নগরায়ন হল। যা হয়, সেখানেও চাকরি, ব্যবসা, উন্নতির সুযোগে টান পড়ল একসময়ে। নজর পড়ল মিসিসিপি থেকে প্যাসিফিক অবধি ‘অনাবিষ্কৃত’ ভূখণ্ডর দিকে।

স্প্যানিশরা অনেক আগেই দক্ষিণ-পশ্চিমে উঁকি দিয়েছে। মিসিসিপি মিসৌরিতে ইতিউতি ঘুরেছে ফরাসি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ইংরেজিভাষী শ্বেতাঙ্গদের আরও খেয়াল চাপল। প্রবর্তন হল manifest destiny-র, একধরনের বিশ্বাসের যে শ্বেতাঙ্গদেরই এই গোটা ভূখণ্ডটি রাজ করতে হবে। সেইজন্যই তাদের এখানে আগমন।

ইতিমধ্যে বহু অ্যাডভেঞ্চারার একা একা অথবা পরিবার নিয়ে, স্বাধীনভাবে পূব থেকে পশ্চিমে গেছিল। তাদের বলা হত ‘পায়োনিয়ার’ বা ‘মাউন্টেন মেন’। এইখানে এই ‘স্বাধীনতা’ ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। ভূখণ্ড-বিস্তৃত প্রকৃতি; কোথাও রুক্ষ, কোথাও সবুজ, কোথাও শান্ত, কোথাও অগম্য, কোথাও পাহাড়ি, কোথাও খরস্রোতা নদী-জঙ্গলের দিকে ধেয়েছে। এই প্রকৃতি এই পুরুষদের এমন এক স্বাধীনতার আহ্বান দিল তা যেন এতদিন ইউরোপেও অধরা ছিল। সেই মহাদেশে ‘ব্যক্তিস্বাতন্ত্র’ ছিল যেন নেহাতই দর্শন, এইখানে যেন তা চরাচরব্যাপ্ত বাস্তব! এখানে সামন্ততান্ত্রিক কোনও ইতিহাসও নেই আধুনিকতার ঘাড়ে চেপে; এখানে মানুষ (এবং সে অবশ্যই পুরুষ) সদর্থে স্বাধীন।

সেই আদি পায়োনিয়াররাও আদি অধিবাসীদের সঙ্গে, আপাশে, কোমানশে, লাকোতা, শায়ান, নাভাহো ইত্যাদি নেটিভ আমেরিকানদের সঙ্গে, সংঘাতে যায়নি। বরং অনেকেই তাদের সংস্কৃতি শিখে নিয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকে রাষ্ট্রের স্তরে ঠিক হল যে পশ্চিমকে শাসনের আয়ত্ত্বে আনতে হবে। এইবার আর একজন স্বাধীনতাকামী বা নতুন দেশে শূন্য থেকে শুরু করা একটি পরিবারের অভিযান নয়, শুরু হল অধিগ্রহণের ইচ্ছে নিয়ে অনেক মানুষের যাত্রা, মাঝে মাঝে তা শতাধিক মানুষের trail তৈরি করে। এইবার শুরু হবে টানা নেটিভ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে এই বহিরাগত শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধ। আর কয়েক বছরের মধ্যেই শুরু হবে ভিন্ন এক ভায়োলেন্সের গল্প, কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের নিয়ে ব্যবসা শুরু হবে এই পশ্চিমে।

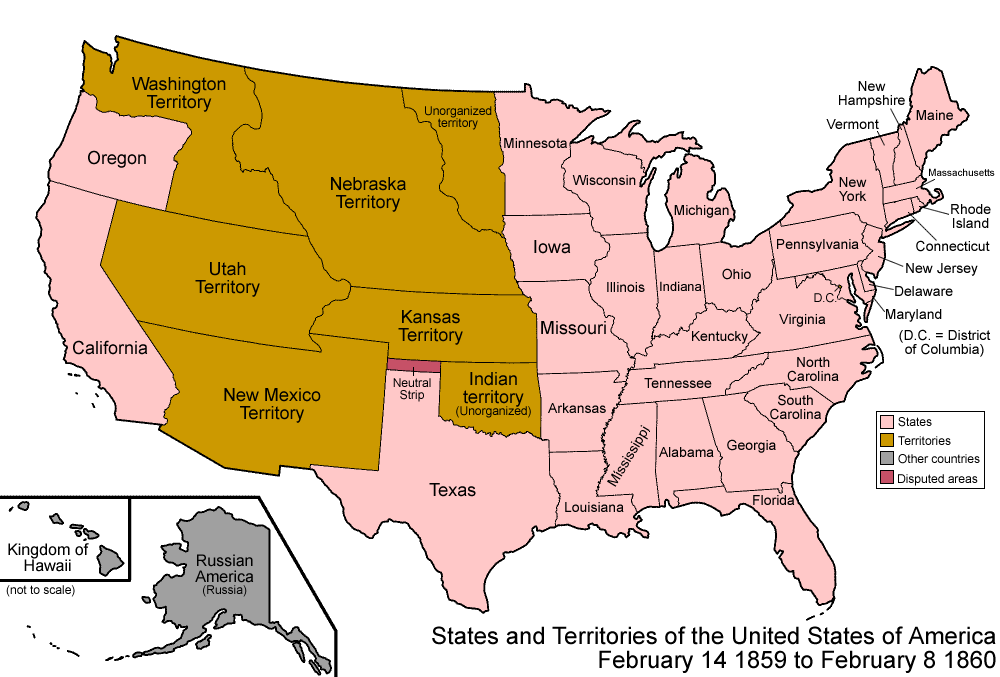

১৮৩০ এবং ’৪০-এর সালে টেক্সাসে মেক্সিকোবাসী স্প্যানিশভাষীদের সঙ্গে যুদ্ধ ও সমঝোতা হল। এরপর ১৮৪৮ সালে ঘটল একটি ঘটনা– ক্যালিফোর্নিয়ার Sutter’s Mill-এ নদীখাতে সোনা পাওয়া গেল। শুরু হল চ্যাপলিনের সূত্রে যাকে আমরা ‘গোল্ড রাশ’ নামে চিনি। লোভের তাড়নায় শতাধিক মানুষ ধেয়ে গেল পশ্চিমে, বালিতে এক মুঠো সোনা পাওয়ার আশায়।

এইসব মানুষদের সাময়িক সেটলমেন্টে গড়ে উঠল বুমটাউন, অর্থাৎ শতাধিক ছোট জনপদ যেগুলোকে ওরা যতই টাউন বলুক আসলে গঞ্জ, কিছু তো বড়জোর একটি পাড়ার সাইজের। হাতে টাকা নেই, হাতে টাকা চাই, হাতে কাঁচা টাকা– এরকম মানুষের জমায়েত মানেই মদের ভাটিখানা, জুয়ারি, ব্রথেল এবং দেদার ক্রিমিনালদের বাড়বাড়ন্ত। মনে রাখতে হবে, তখন গোটা পশ্চিমটাই অনাবিষ্কৃত প্রায়। টেলিগ্রাফের তার বা রেললাইন কিছুই নেই, পাকা রাস্তাও নেই। অর্থাৎ, রাষ্ট্র, পুলিশ, আইনকানুনও নেই। অতএব এই পশ্চিম অচিরেই হয়ে গেল আইনশৃঙ্খলাহীন ‘বন্য পশ্চিম’– wild west– বিষাক্ত পৌরুষের ও বন্দুকের রাজ। এই সময়েই কিছু চরিত্রর উত্থান হল, বা বলা ভালো আর্কেটাইপের, যারা ওয়েস্টার্ন জঁরের নায়ক হয়ে উঠবে। তারা আইনের রক্ষক শেরিফ বা মার্শাল হতে পারে, বা আইনবিরোধী outlaw, বা ভাড়াটে gunslinger বা bounty killer জাতীয় লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুনি।

এই জঙ্গলরাজ চলবে সিভিল ওয়ার অবধি, যখন আমেরিকা বিভক্ত হয়ে যাবে পূর্ব ও পশ্চিমে নয়, উত্তর ও দক্ষিণে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ পরে আসবে। ১৮৬০-এর সালে যখন নেটিভদের জমি অধিকৃত হচ্ছে তখন এই পশ্চিমে তুঙ্গে উঠছে গবাদিপশুর ব্যবসা, সেই হাজার হাজার গবাদির রক্ষাকর্তাদেরই নাম কাউবয়, যে নামে ওয়েস্টার্ন জঁরকে অনেকে ডাকেন। সিভিল ওয়ারের সময়েই নেটিভ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষ আবার চাগিয়ে উঠল। ১৮৬৪-র স্যান্ড ক্রিক ম্যাসাকার, ‘৬৬–’৬৮-র রেড ক্লাউডস ওয়ার, ’৭৬-এর ব্যাটল অফ বিগহর্ন-এর রক্তাক্ত ইতিহাস ক্ষান্ত হয় ১৮৯০-এর পরে উন্ডেড নি ম্যাসাকারে। বলা যায় এরপরই নেটিভদের ইতিহাস শ্বেতাঙ্গদের হাতে চিরতরে অবদমিত হল। পশ্চিমের বন্যপর্যায়ের অন্ত ঘটবে উনিশ শতকের শেষ দশকে। বলা যায়, রাষ্ট্রীয় আইনের হাত, পাকা রাস্তা, রেললাইন, টেলিগ্রাফের তার যখন নির্বিঘ্নে পৌঁছল প্যাসিফিক সমুদ্রের পারে, এই বন্য পশ্চিম পোষ মানল।

এই যে ঐতিহাসিক পর্যায় এবং এই যে ঐতিহাসিক পটভূমি, তার গল্প নিয়েই ‘ওয়েস্টার্ন’। আজ কথা বললাম প্রেক্ষিত নিয়ে, পরের কিস্তিতে এই গল্পের গোত্র নিয়ে।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved