ওয়েস্টার্নের গল্প কখনওই ‘পিরিয়ড পিস’-এর মতো করে বলা হত না। সেগুলো হালের, গত বছর তিরিশের ব্যাপার। সেই নিয়ে পরে কথা বলতে হবে। কিন্তু ওয়েস্টার্ন হল আমেরিকার জাতিসত্তা নিয়ে আধুনিক মিথোলজি; তাই সেই গল্পকে হতে হত ‘লেজেন্ড’, অর্থময় কিংবদন্তি। বাস্তব ঘটনা যদি সেরকম অর্থময়, দ্যোতনাময় না হয় তাহলে কল্পনায় তাকে কয়েক পোঁচ অর্থময়তার রং তো দিতেই হবে।

৬.

একটি জঁরে বিবিধ সিনেমাটিক উপাদান বিশেষ বিশেষ অর্থে পুষ্ট হতে থাকে। যেমন ধরা যাক, ‘ফিগার-গ্রাউন্ড’ সম্পর্ক। ওয়েস্টার্নে সেই সম্পর্ক যেমন, তেমনটা আমরা ফিল্ম নোয়া বা গ্যাংস্টারে আশাই করব না। গত কিস্তিতেই ওয়েস্টার্নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনা করেছি, আলোচনা করেছি কী ধরনের চরিত্র উঠে এসেছিল সেই প্রেক্ষিতে। আজকে কথা হবে সেই ধরনের চরিত্র নিয়ে কীরকম গল্প বলা হত তাই নিয়ে।

কিন্তু তার আগে একটি বিচিত্র দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে কিছুটা কথা বলা যাক। ওয়েস্টার্নে শহর-নগর দেখা যায় না। কচিৎ-কদাচিৎ পূর্ব দিকের শহর থেকে আগত ‘শহুরে’-দের দেখা মিললেও, ওয়েস্টার্নের প্রেক্ষিত সবসময়েই খোলা প্রান্তর, তাতে সদ্য গজিয়ে ওঠা গ্রাম্য জনপদ, ন্যূনতম ও অনাধুনিক সভ্যতার উপস্থিতি সেখানে। কিন্তু যে-গল্পগুলোর উপর ভিত্তি করে চারের দশক থেকে ওয়েস্টার্ন হলিউডের প্রায় প্রধান জঁর হয়ে ওঠে, সেই অনেক গল্পই কিন্তু নাগরিক পূর্বের শহরে বেড়ে ওঠা কল্পকথা। অর্থাৎ শহুরে মানুষদের সেই সুদূর জনপদের সরল অথচ নাটকীয় জীবন নিয়ে অতিরঞ্জিত কল্পনা।

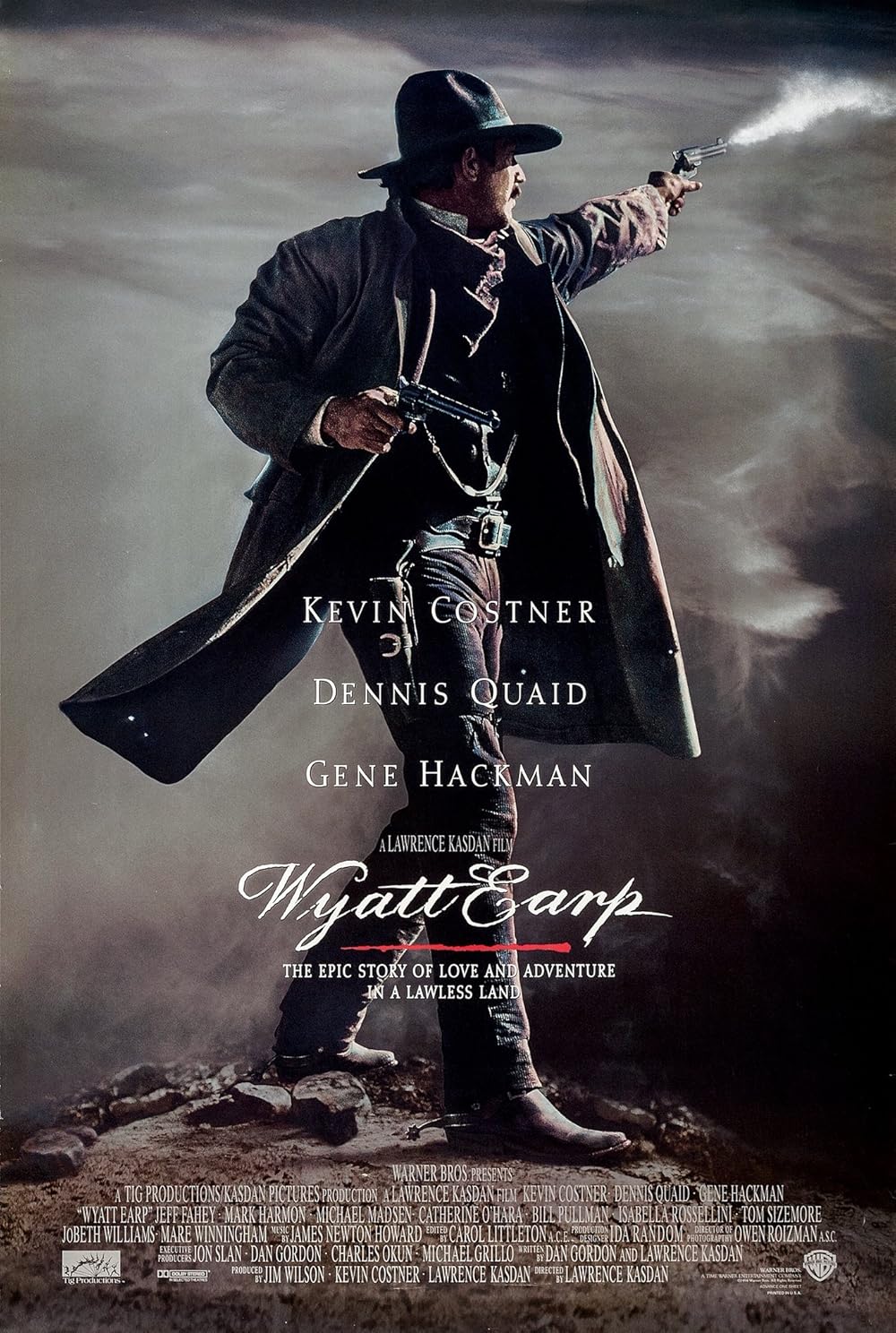

এই প্রান্তর– অর্থাৎ ‘ফ্রন্টিয়ার’– ঘটনাবহুল ছিল ঠিকই। কিন্তু সেই ঘটনা মানুষের মুখে মুখে গুজবের ঘনঘটা হয়ে ছড়াত এবং লোককথা হয়ে পৌঁছে যেত পুবের শহরে। তারপর সেই মানুষের মুখে মুখে বাড়তে থাকা গল্প কোনও এক লেখকের আপন মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশে ছাপা হয়ে যেত কোনও সস্তা পত্রিকায়। যেসব পত্রিকায় সেইখানে দুর্ধর্ষ ডাকাত, শক্ত হাতের আইনরক্ষক, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের অবিরাম যুদ্ধ, মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির পর তীব্র প্রতিশোধ ইত্যাদির গল্প এইভাবে ছড়িয়ে যেত লোকমুখে, লোকসংগীতে এবং শেষমেশ ঠাঁই পেত পুবের শহরের সস্তা পত্রিকার পাতায়। বাস্তবতা হয়ে যেত কিংবদন্তি। ওয়েস্টার্ন হয়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার প্রথম ও শেষ মিথোলজির অন্যতম। প্রান্তরের ঘটনা এবং পুবের নাগরিক কৌতূহল– এই দুই মিলিয়ে তৈরি হতে থাকল গল্প। বিলি দা কিড-এর মতো আইনবিরোধী, ওয়্যাট ইয়ার্প ও তার ভাইদের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইনরক্ষক, জেসি জেমস-এর মতো প্রায় সেলিব্রিটি হয়ে যাওয়া ডাকাত, ডক হলিডের মতো পূর্ব থেকে চিরতরে পশ্চিমে চলে আসা রোমান্টিক– এই কিংবদন্তি-সম মানুষেরা কিন্তু সত্যিই ছিল। এমনকী, ওয়্যাট ইয়ার্পের জীবন নিয়ে যখন ছবি হচ্ছে তখন তিনি বেঁচে আছেন; কিন্তু সেইসব গল্পের সঙ্গে বাস্তবের মিলও ছিল কম।

কেন? এইখানেই জরুরি একটা কথা বলা যাক। ওয়েস্টার্নের গল্প কখনওই ‘পিরিয়ড পিস’-এর মতো করে বলা হত না। সেগুলো হালের, গত বছর তিরিশের ব্যাপার। সেই নিয়ে পরে কথা বলতে হবে। কিন্তু ওয়েস্টার্ন হল আমেরিকার জাতিসত্তা নিয়ে আধুনিক মিথোলজি; তাই সেই গল্পকে হতে হত ‘লেজেন্ড’, অর্থময় কিংবদন্তি। বাস্তব ঘটনা যদি সেরকম অর্থময়, দ্যোতনাময় না হয় তাহলে কল্পনায় তাকে কয়েক পোঁচ অর্থময়তার রং তো দিতেই হবে।

যেমন ধরা যাক, সেই ওয়্যাট ইয়ার্প, ডক হলিডে এবং তাদের সেই কিংবদন্তি-সম OK Corrall-এর গানফাইটের ঘটনা, টুম্বস্টোন জনপদকে দুর্বৃত্তমুক্ত করতে। এই নিয়ে আমি অন্তত ১৪-১৫টা ছবির কথা জানি। তার মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত হল জন ফোর্ডের ‘মাই ডার্লিং ক্লিমেন্টাইন’ (১৯৪৬)। কিন্তু আসল ওয়্যাট কি ফোর্ডের সেই ছবির মতো সভ্যতার দ্বাররক্ষী ভদ্রলোক ছিলেন? আদপেই না। বরং নানান দিক দিয়ে উল্টোটাই বলা যায়, যে আইনবিরোধীদের কড়া হাতে ঠান্ডা করেছিলেন তিনি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা, তাদের চাইতে খুব ফারাক ছিল না তার, যে প্রামাণ্য সত্যর কাছাকাছি গল্প আমরা পর্দায় পাব আরও বছর ৩০ বাদে।

কিন্তু ফোর্ডের সেই ছবি ছিল ‘ইতিহাসের অর্থে অর্থপূর্ণ’। বেলাগাম বেআইনের বন্য ওয়েস্টে ওয়্যাট ইয়ার্প কেন প্রবাদপ্রতিম ছিলেন? কারণ তিনি ও তাঁর ভাইরা এবং বন্ধু ডক হলিডে ছিলেন পেশাদার ও ‘ভাড়াটে’ আইনরক্ষক, যাঁদের কাজ ছিল বিবিধ জনপদে কয়েক দিনের জন্য থাকা এবং সেখানে শক্ত হাতে আইনের শৃঙ্খলা পোক্ত করা। ইয়ার্প একখানি আইনি পদক্ষেপ নিতেন যা সেই ওয়াইল্ড ওয়েস্টে প্রায় অনভিপ্রেত ছিল; যে জনপদে তিনি সেই মুহূর্তে আইনের দায়িত্বে আছেন, সেইখানে প্রবেশ করলে শেরিফের অফিসে সবাইকে নিজস্ব আগ্নেয়াস্ত্র জমা রেখে যেতে হবে। তারপর সেই জনপদ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে আবার বন্দুক নিয়ে বিদেয় নিতে হবে। কিন্তু এখানে থাকাকালীন অবস্থায় কেউ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবে না। ওয়েস্টে তখন ছ’-ঘরা পৌরুষের প্রতীক হয়ে উঠেছে, এতই ভায়োলেন্ট সেই কান্ট্রিসাইড যে সত্যি সেখানে অস্ত্রহীন ঘুরে বেড়ানো মানে মরণের দিকে পা বাড়ানো। কিন্তু ওয়্যাট যখন গায়ের জোরে এই নিয়ম লাগু করছেন, তখন তার এই নিয়ম জানাচ্ছে যে ওয়াইল্ড ওয়েস্টে আইনের হেলায় বিরোধিতা এবং আইন হাতে তুলে নেওয়ার দিন শেষ, রাষ্ট্রীয় আইনের সার্বিক প্রতাপ এইবার চিরস্থায়ী হবে। আর কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবে না। তিনি সত্যি জীবনে যতই জুয়ারি আধা-গুন্ডা হোন না কেন, পর্দায় তাকে তো আইনের ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ, অর্থাৎ জাতির পিতৃসম হতেই হবে। তাই ফোর্ডের ছবিতে হেনরি ফন্ডার অভিনয়ে তিনি বাস্তবোচিত নন, কিংবদন্তীসম; তিনি সেই সময়ের টিপিকাল টক্সিক পুরুষ নন, পরিশীলিত ভদ্রলোক, যিনি বন্দুক হাতে সিদ্ধহস্ত।

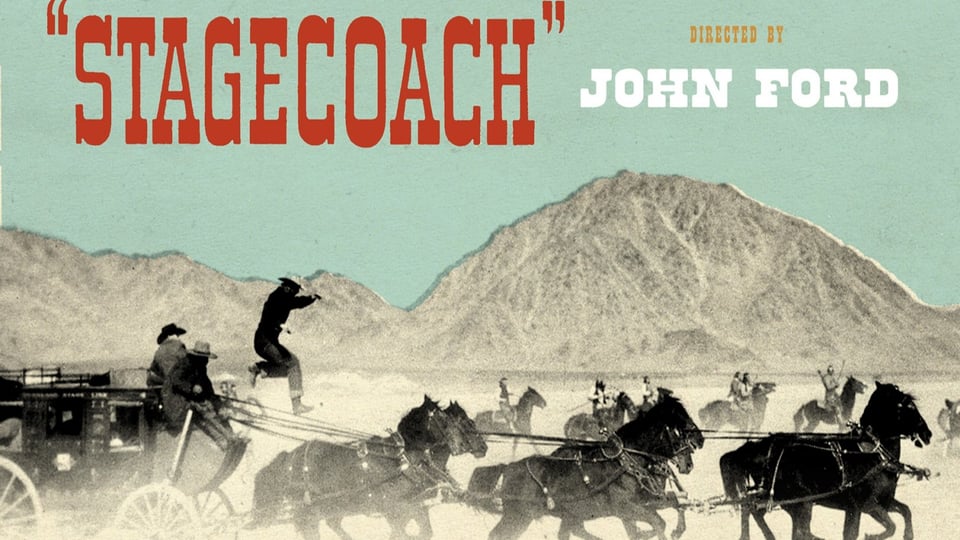

ওয়েস্টার্ন মানে অতএব আধুনিক মিথ, ওয়েস্টার্ন মানে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জাতিসত্তার পরিচিতি নির্মাণ, অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন ‘ম্যানিফেস্ট ডেস্টিনি’-র বিবিধ আখ্যান। এই ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্রের সেই প্রথম নাবালকত্বের সময় থেকেই আছে। নির্বাক যুগের সেই বিখ্যাত ‘গ্রেট ট্রেন রবারি’-কেই অন্যতম প্রথম ওয়েস্টার্ন বলা যায়। কিন্তু ছবিতে শব্দ সংযোজিত হওয়ার পর থেকে এই ওয়েস্টার্ন হয়ে ওঠে কখনও মহাকাব্যিক, কখনও উপন্যাসোপম। ছবিতে শব্দ আসার পর সাহিত্যধর্মীতা বাড়ে, মূল উপভোক্তা হয়ে যায় মধ্যবিত্তরা। সেই সময়েই জন ফোর্ডের ১৯৩৯ সালের ‘স্টেজকোচ’ দিয়ে ওয়েস্টার্ন কুলীন হয়ে ওঠে।

এই ছবির গল্প খুবই সরল, ন্যূনতম। আসলে আখ্যানটি একটি সিচুয়েশনের। একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি বিস্তীর্ণ মরূভূমি পেরিয়ে যাবে লর্ডসবার্গে। সেই গাড়িতে যাবে একগুচ্ছের চরিত্র, যারা সবাই কোনও বা কোনওভাবে কলঙ্কিত। কেউ কলঙ্কিত জুয়াড়ি হিসেবে, কেউ যৌনকর্মী হওয়ায়, কেউ মাতাল, হাতুড়ে ডাক্তার, কেউ আইন হাতে তুলে নেওয়া বন্দুকবাজ এবং তাঁদের সঙ্গে আছেন একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী, যিনি এইসব ছোটলোককে বিশেষ পছন্দ করছেন না। কিন্তু সেই গাড়িতে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের টাকার সিন্দুকও। তাই এই যাত্রায় যে ভয়টা থাকছে সেটা হল নেটিভ ইন্ডিয়ান হানাবাজদের লুঠতরাজের ভয়। গল্প শুরু হয় মরুভূমির এই প্রান্ত থেকে যাত্রায়, শেষ হয় লর্ডসবাগে পৌঁছনোর পর, মধ্যেখানে অবধারিতভাবে সেই ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধটি হয়। এবং এই বিপদসংকুল যাত্রার মাধ্যমে এইসব কলঙ্কিত সমাজ থেকে বহিষ্কৃত চরিত্ররাই যেন হয়ে ওঠেন দেশের প্রতীকী নাগরিক, দেশের ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তা, তারা তাদের বীরত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র আর আইনের বিচারে পায় প্রায়শ্চিত্তের, পূণর্বাসনের মূল্য। ‘স্টেজকোচ’ হয়ে ওঠে আমেরিকারই ‘হয়ে ওঠা’-র অ্যালিগরি।

এরপর এই ওয়েস্টার্নই প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তিলতিল করে গড়ে তোলা শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved