টম টিপিকাল ওয়াইল্ড ওয়েস্টের নায়ক; রান্স শহুরে, তার বন্দুকের হাত খারাপ, সে আইনের প্রতিষ্ঠার পক্ষে পরিশীলিত মানুষ। ভ্যালেন্সের সঙ্গে গায়ের জোরে বা ট্রিগারের জোরে যুঝবার মতো শক্ত ধাঁচের সে নয়। কিন্তু সে আদর্শে অটল, এই জনপদকে আগামীর আমেরিকার সুশাসনে আনার ব্যাপারে সে বদ্ধপরিকর। বাহুবল তার নেই, মনবলেই সে লিবার্টি ভ্যালেন্সকে উৎখাত করার সংকল্প নেয়। ক্লাইম্যাক্সে যে অবধারিত ডুয়েল হবে, সেই গানফাইটে সে জয়ী হয়, এবং তার জয়ের মাধ্যমেই শিনবোন আধুনিক শাসনের অন্তর্গত হয়। কিন্তু বন্দুকে অপটু রান্স কি লিবার্টিকে পরাস্ত করেছিল? না, সেই গুলি চালিয়েছিল আড়াল থেকে টম, কারণ সে জানত যে রান্সের আদর্শ সঠিক জায়গায় বুলেট পৌঁছতে পারবে না, উল্টে রান্সই নিহত হতে পারে। এই সত্য কোনও দিনও প্রকাশিত হবে না; কারণ রান্সের হাতে লিবার্টির পরাজয়ই শিনবোনের ইতিহাসে ‘অর্থময়’, সদর্থে যুগান্তকারী।

৭.

একটি জঁরের মধ্যেই সম্ভাবনা থাকে নিজের ভিতকে প্রশ্ন করার, অর্থাৎ প্রতিটি জঁরই স্বগোত্রকে সমালোচনাধর্মী প্রশ্ন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তখন সেরকম কাজকে বলা হয় ‘সাবভার্সিভ’, অথবা আলগা ভাবে বলা হয় ছবিটি জঁরটিকে ‘ডিকনস্ট্রাক্ট’ করল (দেরিদার এই পাঠপ্রক্রিয়ার পদ্ধতিকে এভাবে যত্রতত্র নেমড্রপ করা উচিত না, কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ)– আমার মতে ব্যাপারটি অত নাটকীয় নয়। কোনও ছবি যদি নিজের দার্শনিক ভিতকে এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করে, তাহলে সেই সম্ভাবনা জঁরের অন্তর্গত প্রশ্নই, এই প্রশ্ন করার সুযোগ সবসময়েই বিদ্যমান ছিল।

গত কিস্তিতে ওয়েস্টার্নের যে রূপরেখা দিয়েছিলাম, তা ওয়েস্টার্নের প্রাতিষ্ঠানিক ধরনের। অনেক ক্ষেত্রেই সেই ধরন রক্ষণশীল, এমনকী রেসিস্ট তো বটেই, কারণ তা শ্বেতাঙ্গ মূল্যবোধকে তুলে ধরে, অন্যান্য জাতির (মূলত নেটিভ ইন্ডিয়ানদের) সেখানে অবমূল্যায়ন ঘটে। তারা এই প্রাতিষ্ঠানিক দর্শনে সভ্যতার বিরোধী অসভ্য জাতি, ভিলেন; শ্বেতাঙ্গরাই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

এই কলামের দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৯৫৬ সালের জন ফোর্ড পরিচালিত ‘দ্য সার্চার্স’-এর কথা বলেছিলাম। এই ছবিটিকে বলা হয় প্রথম ‘রিভিশনিস্ট’ ছবি, অর্থাৎ যে ছবি ওয়েস্টার্নের প্রাতিষ্ঠানিক ধরনকেই কড়া সমালোচনার মুখে ফেলে দেয়। উনিশ শতকের আমেরিকার ‘ইস্ট-ওয়েস্ট’ বিভাজন আসলে আরও ডিস্টার্বিং ‘নর্থ-সাউথ’ বিভাজনের ওপরে একটি ফ্যাসাডের মতো, সেটাই পরিষ্কার করে। অর্থাৎ, সিভিল ওয়ারের সময়ে প্রগতিশীল উত্তর এবং রক্ষণশীল, জাতিবিদ্বেষী দক্ষিণের যে বিরোধ তাকে ক্ষতের মতো মেলে ধরে জন ফোর্ডের এই ছবি। বস্তুত, এই মুহূর্তে আমেরিকায় রিগ্রেসিভ জাতিবিদ্বেষী ট্রাম্প সরকারের যে উত্থান আমরা দেখছি, তা সেই ‘নর্থ-সাউথ’ বিভাজনেরই উত্তরাধিকারী। ‘দ্য সার্চার্স’ ওয়েস্টার্নের নায়ক-চরিত্রকে প্রশ্নের সামনে ফেলে দেয়; তার প্রতিশোধস্পৃহা আর ভায়োলেন্সকে প্রায় সাইকোসিস হিসেবে দেখায়। বুঝিয়ে দেয় যে এই হিরোইজম জাতিবিদ্বেষের ভিতে দণ্ডায়মান।

…………………………………………

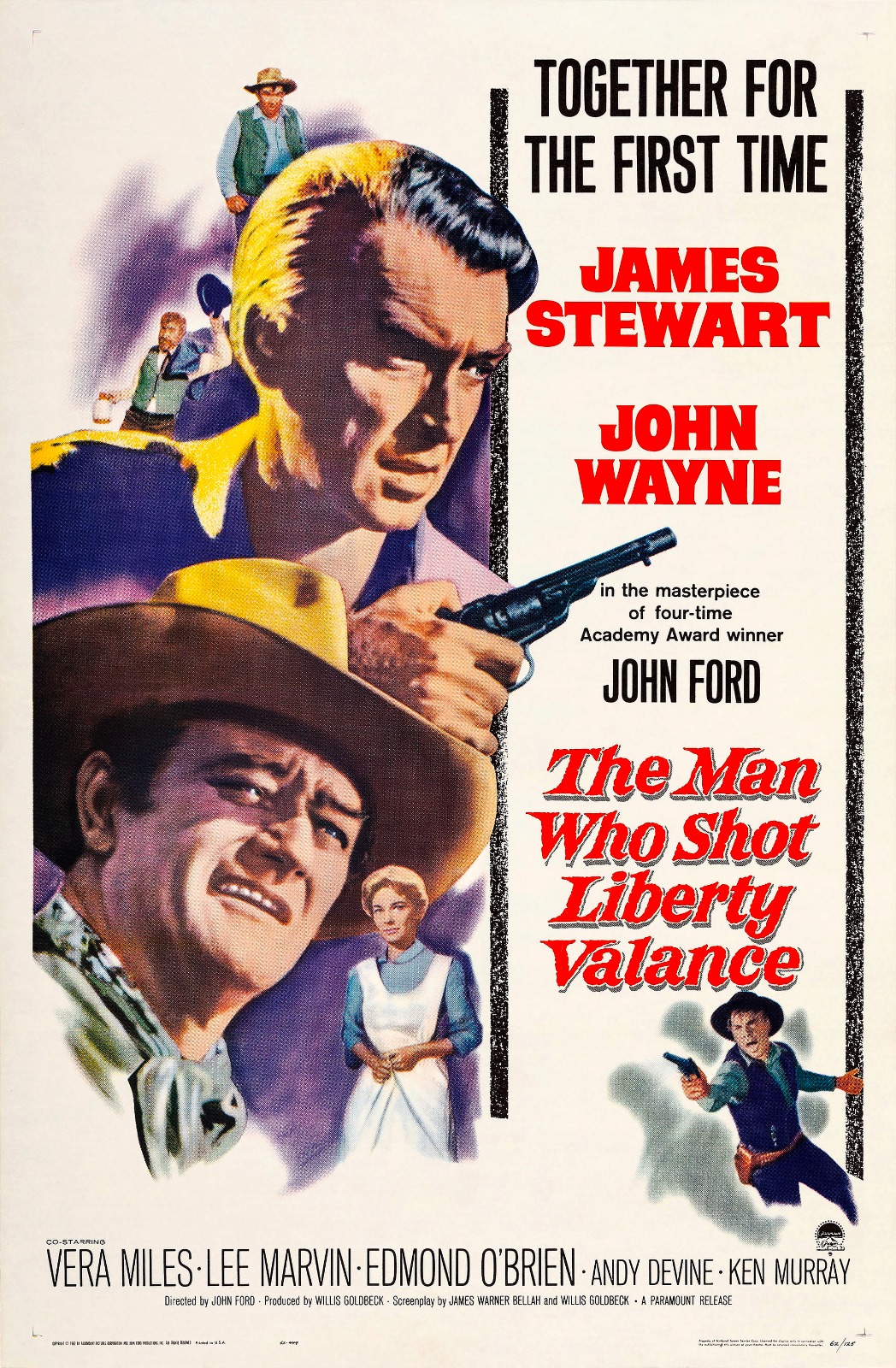

আসল নায়কের কৃতিত্বে সেরকম ঐতিহাসিক অর্থ নেই আর, এবং টমের আড়াল থেকে গুলি চালানোও তেমন ‘হিরোইক’ নয়। এভাবে, একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প আসলে রাজনৈতিক পালাবদলের বিষাদাচ্ছন্ন আখ্যান হয়ে যায়। টমের মুক্ত পৌরুষের যুগ শেষ, ভবিষ্যৎ রান্সের মতো পরিশীলিত আইনরক্ষকদেরই; ওয়েস্টের লাগামছাড়া যুগের অবসানের গল্প হয়ে যায় ‘দ্য ম্যান হু শট লিবার্টি ভ্যালেন্স’।

…………………………………………

সেরকম আরেকটি ছবি ছিল ১৯৬২ সালের, আবার জন ফোর্ড পরিচালিত, ‘দ্য ম্যান হু শট লিবার্টি ভ্যালেন্স’। সাদামাটা গতানুগতিক ত্রিকোণ প্রেমের ছবি; কিন্তু নির্মাণের মুন্সিয়ানায় তাই হয়ে যায় ইতিহাসের রূপক।। শিনবোন নামে একটি জনপদ লিবার্টি ভ্যালেন্স নামে এক দুর্বৃত্ত গুন্ডামিতে অস্থির। পূর্বদিক থেকে এক আদর্শবাদী নাগরিক যুবক, জিমি স্টুয়ার্ট অভিনীত রান্স স্টডার্ড সেখানে আসামাত্র ভ্যালেন্সের হাতে প্রহৃত হয়। তার সুশ্রুষা করে হ্যালি, যে টম ডোনিফনের বান্ধবী। ছবিটি শুরু হয় পঁচিশ বছর পর, যখন সেনেটর রান্স স্টডার্ড তার স্ত্রী হ্যালিকে নিয়ে এই জনপদে এসেছিল টম ডোনিফনের অন্তেষ্টির সময়ে। এরপর ফ্ল্যাশব্যাক এই ত্রিকোণ প্রেমের গল্পটি বলে।

টম টিপিকাল ওয়াইল্ড ওয়েস্টের নায়ক; রান্স শহুরে, তার বন্দুকের হাত খারাপ, সে আইনের প্রতিষ্ঠার পক্ষে পরিশীলিত মানুষ। ভ্যালেন্সের সঙ্গে গায়ের জোরে বা ট্রিগারের জোরে যুঝবার মতো শক্ত ধাঁচের সে নয়। কিন্তু সে আদর্শে অটল, এই জনপদকে আগামীর আমেরিকার সুশাসনে আনার ব্যাপারে সে বদ্ধপরিকর। বাহুবল তার নেই, মনবলেই সে লিবার্টি ভ্যালেন্সকে উৎখাত করার সংকল্প নেয়। ক্লাইম্যাক্সে যে অবধারিত ডুয়েল হবে, সেই গানফাইটে সে জয়ী হয়, এবং তার জয়ের মাধ্যমেই শিনবোন আধুনিক শাসনের অন্তর্গত হয়। কিন্তু বন্দুকে অপটু রান্স কি লিবার্টিকে পরাস্ত করেছিল? না, সেই গুলি চালিয়েছিল আড়াল থেকে টম, কারণ সে জানত যে রান্সের আদর্শ সঠিক জায়গায় বুলেট পৌঁছতে পারবে না, উল্টে রান্সই নিহত হতে পারে। এই সত্য কোনও দিনও প্রকাশিত হবে না; কারণ রান্সের হাতে লিবার্টির পরাজয়ই শিনবোনের ইতিহাসে ‘অর্থময়’, সদর্থে যুগান্তকারী। আসল নায়কের কৃতিত্বে সেরকম ঐতিহাসিক অর্থ নেই আর, এবং টমের আড়াল থেকে গুলি চালানোও তেমন ‘হিরোইক’ নয়। এভাবে, একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প আসলে রাজনৈতিক পালাবদলের বিষাদাচ্ছন্ন আখ্যান হয়ে যায়। টমের মুক্ত পৌরুষের যুগ শেষ, ভবিষ্যৎ রান্সের মতো পরিশীলিত আইনরক্ষকদেরই; ওয়েস্টের লাগামছাড়া যুগের অবসানের গল্প হয়ে যায় ‘দ্য ম্যান হু শট লিবার্টি ভ্যালেন্স’।

এই ছবিটি যেভাবে অতীতের গল্পকেই অতীতের ইতিহাসের রূপক করে তোলে, কিছু রিভিশনিস্ট ওয়েস্টার্ন সেভাবেই অতীতের গল্পের মাধ্যমে পেশ করে বর্তমানের প্রচ্ছন্ন রূপক। ১৯৫২ সালের ফ্রেড জিমারম্যান পরিচালিত ‘হাই নুন’ সেরকমই একটি ছবি। ’৫২ সাল, অর্থাৎ মার্কিন-সোভিয়েত দ্বৈরথের শুরু সময়। হলিউড তখন ম্যাকার্থির শ্যেনদৃষ্টিতে ত্রস্ত; অর্থাৎ, হলিউডে ঘোষিত বা অঘোষিত বাম-মনভাবাপন্ন ধরপাকড় চলছে। ঠিক যেমন হলিউডের বহু মানুষ চেষ্টা করছেন তাদের বন্ধুদের আড়াল করতে, সেভাবেই বহু মানুষ নির্লিপ্ত থাকছে, আবার খোচরেও ভরে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি। কিছু মানুষ রাষ্ট্রের জেরার ও ব্ল্যাকমেলিংয়ের চাপে পড়ে ধরিয়ে দিচ্ছেন কমিউনিস্ট সতীর্থদের। ‘হাই নুন’ এরকম সময়েরই ছবি।

গ্যারি কুপার অভিনীত উইল কেন একটি জনপদের মার্শাল। তিনি মধ্যবয়সে পৌঁছেছেন; বিয়ে-থা করে স্থিত হতে চাইছেন। তাঁর স্ত্রী অ্যামি ধর্মপ্রাণ মানুষ; এই যুগল চাইছেন অন্যত্র গিয়ে বাকিটা জীবন শান্তিতে সংসার করতে। এই সময়ে খবর এল যে, ফ্র্যাংক মিলার নামে এক দুর্বৃত্ত, যাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন উইল কেন, সে ছাড়া পেয়েছে এবং আজ সে এই জনপদে আসছে। স্টেশনে তার ভাই এবং আরেক স্যাঙাত অপেক্ষা করছে। এই খবরেই জনপদ ত্রস্ত, কারণ বোঝা যাচ্ছে যে ফ্র্যাঙ্ক আসছে প্রতিশোধ নিতে, উইলের জীবন বিপন্ন। অ্যামি বলেন যে তাঁদের এই মুহূর্তে এই জনপদ ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু উইল দ্বিধাগ্রস্থ।

নাটকের এই ক্ষণেই যে টেনশনটা তৈরি হয়, তা ওয়েস্টার্নে আগে দেখা যায়নি। ক্লান্ত উইল এখন স্ত্রীর ধর্ম অনুসরণ করে ভায়োলেন্স পরিত্যাগ করতে চান; তিনি চান দ্বৈরথে না গিয়ে যদি টাউনের সবাই মিলে ফ্র্যাংককে নিরস্ত করা সম্ভব হয়। কিন্তু যে মার্শাল এই জনপদকে এতদিন রক্ষা করেছেন, তাঁর পাশে কেউ দাঁড়াতে রাজি হয় না। ছবিটা শেষ হবে উইল আর অ্যামির একা শত্রুদের পরাস্ত করা দিয়েই; কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী অ্যামির হাতে এক দুর্বৃত্তর প্রাণ যায়, উইল তিক্ত একাকীতে পর্যবসিত হন, যাঁর পাশে তাঁর কমিউনিটি দাঁড়ায়নি। এই যে ব্যক্তি আর জনগোষ্ঠীর সংঘাত, তাদের মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন, যা কোনও ডুয়েলে নিষ্পত্তি ঘটানো যায় না, এই ক্রাইসিস উনিশ শতকের নয়, ১৯৫২ সালের।

এইভাবে হয়তো ১৯৬৯ সালের স্যাম পেকিনপাহর ‘দ্য ওয়াইল্ড বাঞ্চ’-এর ক্লাইম্যাক্টিক রক্তগঙ্গা আসলে ভিয়েতনামে মার্কিন রণশ্রমের অর্থহীনতার দলিল; সেই বছরেরই ‘বুচ ক্যাসিডি অ্যান্ড সানড্যান্স কিড’ আসলে ছয়ের দশকের যুববিদ্রোহের প্রকাশ। এই ছবির ধারা ধ্রুপদী ওয়েস্টার্নের মতো শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যবাদের মাধ্যম হয়ে না উঠে, উল্টো প্রশ্ন করে। এমনকী ওয়েস্টার্নের পৌরুষবাদও অনেক ছবিতে প্রশ্নের সমুখীন হয়। আমার নিজের প্রিয় এরকম একটি ছবি হল ক্লিন্ট ইস্টউডের ‘আনফরগিভেন’ (১৯৯২), যে ছবি নিয়ে কথা বলতে বসলে হয়তো খান দুয়েক কিস্তি লাগবে, তাই বিরত থাকলাম। ১৯৬৮-র ‘দ্য গ্রেট সাইলেন্স’-এর শেষ দৃশ্যে ভিলেনের হাতে যখন নায়কের মৃত্যু ঘটে, সেই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় চে গেভারার ইতিহাসের দিকে ঠায় চেয়ে থাকা মৃতমুখের কথা। কিন্তু ‘দ্য গ্রেট সাইলেন্স’ রিভিশনিস্ট ওয়েস্টার্ন হয়েও আদতে স্প্যাঘেটি ওয়েস্টার্ন। সেই নিয়ে আগামী কিস্তিতে লিখব।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved