নতুন একখানা প্রস্তাব এল। পুরনো ধর্মতলা বাজারটাই কিনে নিয়ে সেখানেই একটা সরকারি বাজার তৈরি করা হোক। এই প্রস্তাবে বাজারের মালিক চেয়ে বসলেন ৬ লক্ষ টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির এই দর অত্যন্ত বেশি মনে হয়। তাঁদের মতে, দেড় লক্ষের বেশি কিছুতেই দেওয়া সম্ভব নয় কারণ তাঁরা মূলত জমির দামই দিচ্ছেন কারণ নতুন বাজার তৈরি করতে হলে পুরনো গোটা বাজারটা আগে ভাঙতে হবে, সেই বাজারের কোনও অংশই নতুন আধুনিক বাজারের যোগ্য নয়। শেষ অবধি ঠিক হয় যে, জানবাজার স্ট্রিট আর লিন্ডসে স্ট্রিটের মধ্যে ১৭ বিঘা জমি জুড়ে বাজার বানাবে পুরসভা। হগ সাহেব সরকারকে জানায় যে, এই এলাকায় ফেনউইক বাজার আর কিছু কুঁড়েঘর ছিল, যেগুলো সরাতে বেশি পয়সা লাগবে না।

৮.

স্টুয়ার্ট হগ তখন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। শহরের পুর এলাকার বাজারগুলি নিয়ে বেশ বিরক্ত ছিলেন তিনি। বিশেষত ইউরোপীয় বাসিন্দাদের জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য যে-দু’টি বাজার গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলির অবস্থাও যে শোচনীয় হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। এই দুই বাজার ছিল টেরেটি বাজার আর ধর্মতলা বাজার। এর মধ্যে ধর্মতলা বাজারেই উৎকৃষ্ট মানের মাংস আর অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যেত, যা শহরের ধনী ইউরোপীয়দের খানাপিনার আসরে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু বাজারটি, হগ সাহেবের মতে, বেশ অপরিসর ও ঘিঞ্জি, দোকানপাট গায়েগায়ে, ঠিকঠাক নিকাশি ব্যবস্থা বা আলোহাওয়া চলাচলের জায়গা নেই তাতে। বাজারের চারধারে অন্যান্য বাড়িঘর ছিল। চৌরঙ্গী আর ধর্মতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত ধর্মতলা বাজারের মালিক ছিলেন হীরালাল শীল। ইউরোপীয় জনগণ মাঝেমাঝেই বাজারটির উন্নতির জন্য সরকারকে বলত, কিন্তু কোনও ব্যক্তিগত বাজারের মালিককে এই নিয়ে বিশেষ কিছু বলার উপায় ছিল না সরকারের। ফলে নিজেরাই কলকাতা শহরে একটা নতুন সরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির ইউরোপীয় কর্তাব্যক্তিরা; যে বাজার অন্যান্য বাজারের তুলনায় অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, জলকাদাময় হয়ে থাকবে না, দোকানঘরগুলি ঠিকঠাকভাবে তৈরি করা হবে, আলোবাতাস চলাচলের প্রশস্ত পথ থাকবে। সর্বোপরি এক ছাদের নিচে ইউরোপীয়দের যাবতীয় চাহিদা মিটবে– এমনটাই ছিল পরিকল্পনা।

সমস্যা দেখা দিল টাকাকড়ি নিয়ে। ১৮৬৬ সালে প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয় নতুন বাজারের জন্য। কিন্তু অচিরেই বোঝা যায় যে কমপক্ষে ২ লক্ষ টাকা না হলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ঔপনিবেশিক সরকারের সর্বোচ্চ মহলও মেনে নেয় যে, সাম্রাজ্যের রাজধানীর পক্ষে ধর্মতলা বাজার নিতান্তই বেমানান। কিন্তু তাঁরাও জানতেন যে, শহরের মুখ্য অঞ্চলে জমি কিনে সেখানে বাজার বসাতে অনেক টাকা লাগবে। এর পরিবর্তে সরকার পরামর্শ দেয় যে চৌরঙ্গীর থেকে আরও খানিক পশ্চিমে সরে গিয়ে থিয়েটার হলের পাশে ময়দানের একটা অংশে নতুন বাজার তৈরি করতে। এই অঞ্চলে জমি সস্তা। লোহা আর কাচ দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটা কাঠামো তৈরি করে ছোট ছোট স্টলে মাংস আর তরকারি বিক্রি করার বন্দোবস্ত করার কথা বলল সরকার। কোনও বড়সড় বাড়ি নয়, বরং একসারি নিচু গ্যালারি জাতীয় দোকানের কথা বলা হল, একে অপরের থেকে খানিক দূরে দূরে, যাতে আলোহাওয়া যাতায়াতের সুযোগ থাকে।

ভারত সরকারের এই প্রস্তাব বাংলার কর্তাব্যক্তিরা যদিও এক কথায় নাকচ করে দেন। ময়দানের গুরুত্ব কলকাতা শহরের জন্য অপরিসীম এবং তাতে কোনও প্রকার পাকা বাড়ি বানানোর কথা সরকার বা জনসাধারণ ভাবতেই পারে না! তাহলে উপায়?

নতুন একখানা প্রস্তাব এল। পুরনো ধর্মতলা বাজারটাই কিনে নিয়ে সেখানেই একটা সরকারি বাজার তৈরি করা হোক। এই প্রস্তাবে বাজারের মালিক চেয়ে বসলেন ৬ লক্ষ টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির এই দর অত্যন্ত বেশি মনে হয়। তাঁদের মতে, দেড় লক্ষের বেশি কিছুতেই দেওয়া সম্ভব নয় কারণ তাঁরা মূলত জমির দামই দিচ্ছেন কারণ নতুন বাজার তৈরি করতে হলে পুরনো গোটা বাজারটা আগে ভাঙতে হবে, সেই বাজারের কোনও অংশই নতুন আধুনিক বাজারের যোগ্য নয়। শেষ অবধি ঠিক হয় যে, জানবাজার স্ট্রিট আর লিন্ডসে স্ট্রিটের মধ্যে ১৭ বিঘা জমি জুড়ে বাজার বানাবে পুরসভা। হগ সাহেব সরকারকে জানায় যে, এই এলাকায় ফেনউইক বাজার আর কিছু কুঁড়েঘর ছিল, যেগুলো সরাতে বেশি পয়সা লাগবে না। আর তাছাড়া গরিব বস্তিবাসীকে সরিয়ে সেই জায়গায় একটা আধুনিক বাজার গড়ে তুললে শহরের মধ্যিখানে একটা বড় এলাকার উন্নতি হবে বলেও তিনি জানান।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

গোল বাঁধল ধর্মতলা বাজার নিয়ে। হীরালাল অভিযোগ করলেন যে, নতুন বাজারে বসার জন্য জোর করে তাঁর বাজার থেকে মাংস, সবজি বিক্রেতাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে মামলাও ঠুকে দিলেন তিনি। বললেন যে, বাজারের উদ্বোধন উপলক্ষে যে ভোজসভা বসে, হগ সাহেবের বদান্যতায় তার পুরো টাকা এসেছে পুরসভার কোষাগার থেকে, যা বেআইনি, রেটপেয়ারদের টাকার নয়ছয়! শহরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এই মামলা ঘিরে। বসন্তক পত্রিকায় কার্টুন আঁকা হল ‘৬০০,০০০ মিউনিসিপেল ভোজবাজি’ বলে!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

অচিরেই এই ‘নিউ মার্কেট’ নিয়ে কলকাতা পুরসভার ইউরোপীয় আর ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বেশ মতবিরোধ দেখা দেয়। আইনসভার দুই গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সদস্য– যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর দিগম্বর মিত্র– এই নতুন বাজারের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁদের মতে অন্যান্য জরুরি পরিষেবার দিকে নজর না দিয়ে এই বাজার বানানোয় পুরসভার টাকা খরচ করা নিতান্ত অর্থহীন অপচয়। যতীন্দ্রমোহন বলেন যে, এই নতুন বাজারে কালে কালে ইউরোপীদের পাশাপাশি হিন্দুরাও যেতে শুরু করবে, এমন ভাবনা যদি পুরসভাকে চালিত করে তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে যে, মিউনিসিপ্যালিটির টাকায় অপেরা হাউস তৈরি হচ্ছে যাতে ভারতীয়দের ইতালীয় সুরে দীক্ষিত করে তোলা যায়! মোদ্দা কথা, শুধু একটি সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে পুরসভার ভাঁড়ার থেকে খরচ করার বিরোধিতা করেন তিনি।

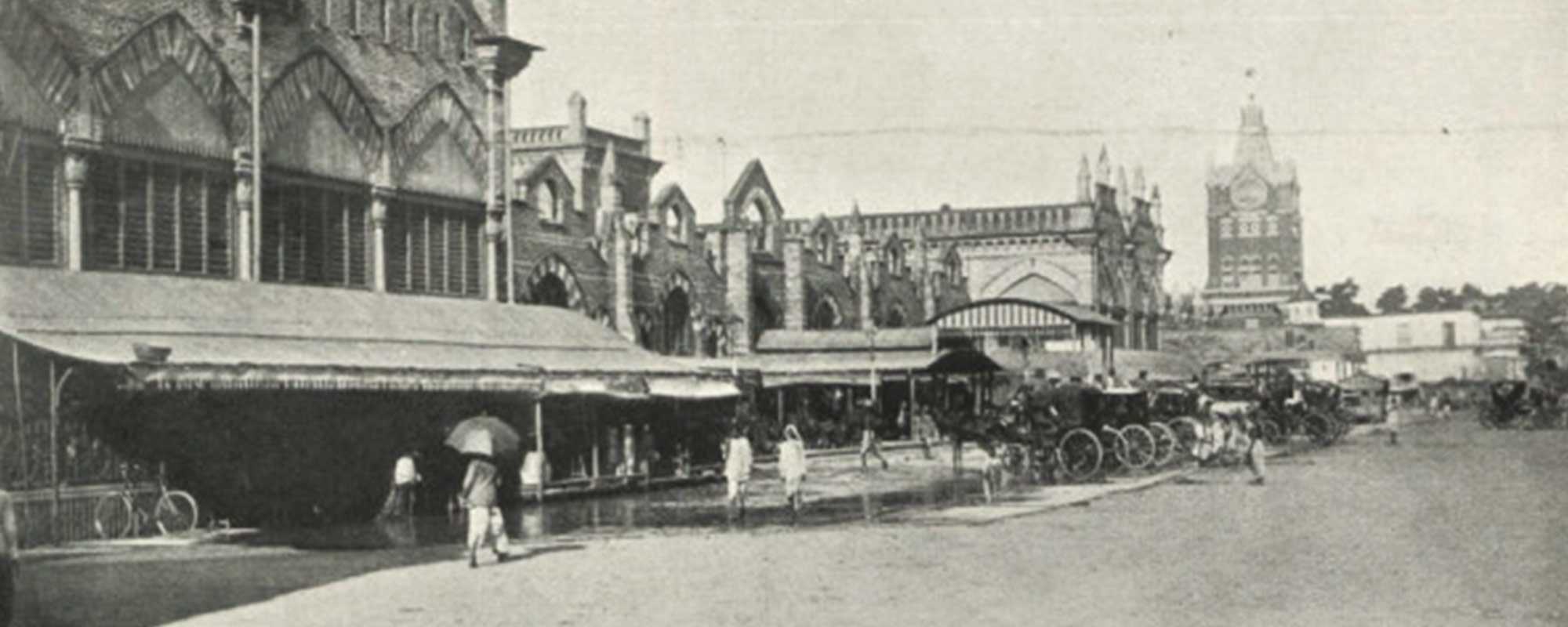

এসব কথা অবিশ্যি হগ সাহেব বিশেষ পাত্তা দেননি। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন বাজার তৈরি করতে লেগে পড়েন। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির আর্কিটেক্ট, রিচার্ড বেইনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নতুন বাজারের নকশা বানানোর জন্য। ভিক্টোরীয় গথিক স্থাপত্যের রীতি অনুসারে বেইন একটি নকশা তৈরি করে দেন, বিনিময়ে পান এক হাজার টাকা। ১৮৭১-এর সেপ্টেম্বরে নিউ মার্কেটের কাজ শুরু হয়। তিন বছর পর, ১৮৭৪ সালের ১ জানুয়ারি সাধারণ জনগণের জন্য এই বাজার খুলে দেওয়া হয়।

তবে গোল বাঁধল ধর্মতলা বাজার নিয়ে। হীরালাল অভিযোগ করলেন যে, নতুন বাজারে বসার জন্য জোর করে তাঁর বাজার থেকে মাংস, সবজি বিক্রেতাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে মামলাও ঠুকে দিলেন তিনি। বললেন যে, বাজারের উদ্বোধন উপলক্ষে যে ভোজসভা বসে, হগ সাহেবের বদান্যতায় তার পুরো টাকা এসেছে পুরসভার কোষাগার থেকে, যা বেআইনি, রেটপেয়ারদের টাকার নয়ছয়! শহরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এই মামলা ঘিরে। বসন্তক পত্রিকায় কার্টুন আঁকা হল ‘৬০০,০০০ মিউনিসিপেল ভোজবাজি’ বলে! অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ প্রহসন ছাপালেন, বাজারের লড়াই, পাত্রপাত্রী হগ সাহেব, বেশ কয়েকজন করদাতা, হীরালাল শীল, প্রমুখ।

মামলায় হেরে যান হীরালাল। কয়েক বছর পর মিউনিসিপ্যালিটি ধর্মতলা বাজার কিনেই নেয় এই চাপানউতোর থামাতে।

হগ সাহেবের বাজার কালেদিনে কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে। এক ছাদের নিচে গোটা পৃথিবী। উচ্ছে-বেগুন-পটল-মুলো থেকে শুরু করে হরেক কিসিমের মাংস, হালফ্যাশনের জামা-জুতো, থ্যাকার স্পিঙ্ক আন্ড কোম্পানির বিখ্যাত দোকান, বিচিত্র পশুপাখির সমাহার– সব মিলিয়ে নিউ মার্কেট গোটা উপমহাদেশে নিদর্শন-স্বরূপ হয়ে ওঠে। কলকাতার অবশ্য-দ্রষ্টব্য তালিকায় এখনও এই বাজার জ্বলজ্বল করছে। ঔপনিবেশিক শহরে ইউরোপীয়দের কথা ভেবে তৈরি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের মতোই এর পয়সাও এসেছিল ভারতীয় করদাতাদের পকেট থেকে।

…কলিকথার অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৭: সেকালের কলকাতায় বাঙালি বড়মানুষের ঠাঁটবাটের নিদর্শন ছিল নিজের নামে বাজার প্রতিষ্ঠা করা

পর্ব ৬: কলকাতার বহিরঙ্গ একুশ শতকের, কিন্তু উনিশ-বিশ শতকের অসহিষ্ণুতা আমরা কি এড়াতে পেরেছি?

পর্ব ৫: কলকাতা শহর পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে উঠেছে, একথার কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই

পর্ব ৪: ঔপনিবেশিক নগর পরিকল্পনার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ পেয়েছিল যখন প্লেগ ছড়াচ্ছিল কলকাতায়

পর্ব ৩: ঔপনিবেশিক কলকাতায় হোয়াইট টাউন-ব্ল্যাক টাউনের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘনীয় সীমানা

পর্ব ২: ‘জল’ যেভাবে ‘জমি’ হল এ কলকাতায়

পর্ব ১: চেনা কলকাতাকে না পাল্টেই বদল সম্ভব, পথ দেখাতে পারে একটি বাতিল রিপোর্ট

কেমন সেই টেবিল, কেমন সেই টেবিলের মন, প্রাণ, চেতনা, ভাবনা-স্রোত, যে টেবিলে বসে, তাঁর অক্সফোর্ডের বাড়িতে নীরদচন্দ্র লিখে ফেলেন ‘আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ’, ‘আত্মঘাতী বাঙালী’, ‘বাঙালী জীবনে রমণী’র মতো তিনটি দুর্বার দরবারি গ্রন্থ, যাদের পাতায় পাতায় চমকে ওঠে বিদ্যুৎবাহী মেধা, মৌলিক মনন, আর বাংলা গদ্যের সাবেকি কৌলিন্য, আভিজাত্য, ধ্রুপদী ধৈবত!