নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিশোরগঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার প্রায় ৯৮ বছর হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়সও ৫৪ বছর হয়ে গেছে। কিশোরগঞ্জ শহর আমূল বদলে গেছে, কটিয়াদীর বনগ্রাম বদলেছে। বাড়ির সামনের সাপ্তাহিক হাটবারের কালীবাজার স্থানান্তর হয়েছে। কত কত প্রবীণ বৃক্ষ, মানুষ মজে গিয়ে প্রকৃতিতে নতুন ফুল, পাখি, নতুন মানুষ এসেছে। কিন্তু কিশোরগঞ্জের বনগ্রামের কোন বাড়ির সন্তান নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং শহরের কোন বাড়িতে জন্মেছেন, তা কেউ কেউ এখনও মনে রেখেছেন!

১৩.

রবীন্দ্রসংগীত জগতের পরিচিত নাম শৈলজারঞ্জন মজুমদার সম্পর্কে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈলজারঞ্জনের জন্ম ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জের বাহাম গ্রামে। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর বনগ্রাম ইউনিয়নের নন্দীপুর গ্রামে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পৈতৃক বাড়ি। পাশের গচিহাটা গ্রামে চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি। বনগ্রামের অদূরে মসুয়া গ্রামে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় ছাত্র হিসেবে ‘র্যাংলার’ উপাধি পান কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার জয়সিদ্ধি গ্রামের আনন্দমোহন বসু, তাঁর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা জগদীশচন্দ্র বসুর সহোদরা।

জয়সিন্ধি গ্রামের আরেক কৃতী সন্তান ‘কুন্তলীন পুরস্কার’-এর প্রবর্তক হেমেন্দ্রমোহন বসু, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটবোন। এবং হেমেন্দ্রমোহন বসুর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে তিনজন তিন বিভাগে খুব খ্যাতিলাভ করেন। এক পুত্র চলচ্চিত্র পরিচালক নীতিন বসু, আরেকজন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার কার্তিক বসু এবং কন্যা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মালতী ঘোষাল। এই কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার আরেক কৃতি সন্তান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের একজন পুরোধা দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ বিশ্বাস)।

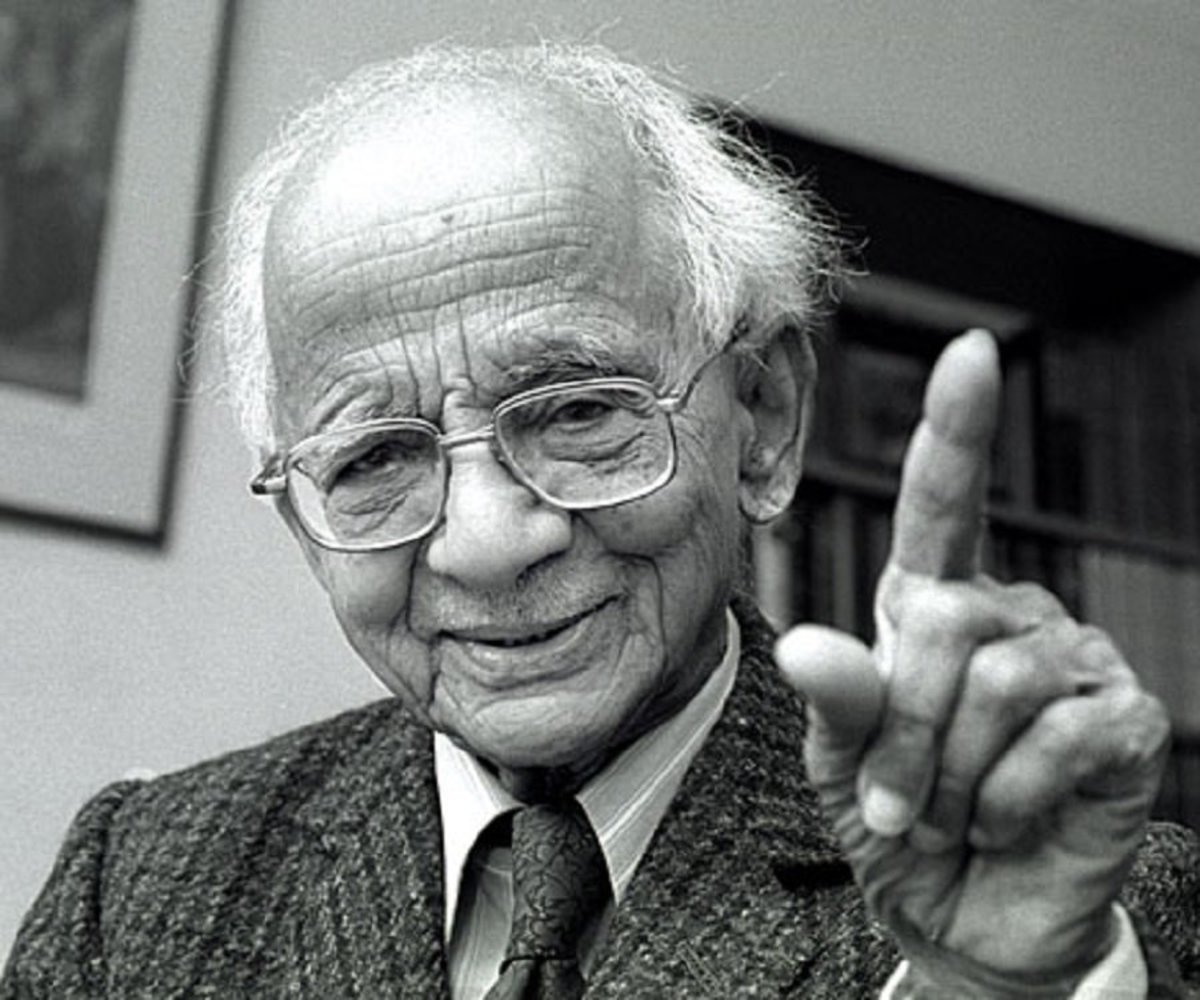

নীরদচন্দ্র চৌধুরী জন্মেছেন উনিশ শতকের শেষে, ইংরেজি ২৩ নভেম্বর ১৮৯৭-এ, অবিভক্ত বাংলার কিশোরগঞ্জ শহরে। প্রয়াণ বিশ শতকের শেষে ১২ জুলাই ১৯৯৯-এ, অক্সফোর্ডে। বাংলার সবুজ শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে কেটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে কিশোরগঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাব্যময় বর্ণনা রয়েছে। যা বাঙালির গ্রামীণ জীবনের পারিবারিক ও সমাজ-চিত্রের দলিল বলা যেতে পারে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ১০১ বছরের জীবনের প্রথম ১২ বছর কাটে জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ ও পৈতৃক গ্রাম– সিংগুয়া নদীর পাড়ের বনগ্রামে। এবং কিশোরগঞ্জ থাকাকালীন সময়েই সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায় ‘বলাহক নন্দী’ ছদ্মনামে লেখালেখি শুরু করেন। কিশোরগঞ্জে বসবাস কালেই তাঁর প্রথম বাংলা রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়, বিষয়– নজরুলের ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। এবং জীবদ্দশায় তাঁর শেষ লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৯৭-এ, আমেরিকার ‘গ্র্যান্টা’ পত্রিকায়, বিষয়– শতবর্ষের পথে নিজের লেখক বৃত্তির সাফাই।

১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত ছিল কিশোরগঞ্জ, বর্তমানে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন কিশোরগঞ্জ জেলা। কিশোরগঞ্জ-এর নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তি আছে– একসময় নরসুন্দা নদীর পাড়ে তাঁতবস্ত্রের জন্য বড় হাট-বাজার বা গঞ্জ গড়ে ওঠে। তৎকালীন এই অঞ্চলের প্রভাবশালী তাঁতিবংশের কিশোরীলাল পরামাণিকের নাম থেকেই কিশোরগঞ্জ নামকরণ হয়।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিশোরগঞ্জ থাকাকালীন স্কুলে যাওয়ার সময় কখনও জুতো পরেননি। সব সময় খালি পা, খালি গা, ধুতিটি কোমরে বেঁধে বা কোঁচা মেরে পুরো শহর ঘুরে বেড়াতেন। প্রথম স্কুল বনগ্রামের আনন্দকিশোর পাঠশালা। এরপর শহরের নতুন ন্যাশনাল স্কুল, যা আজকের কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, সেখানে কয়েক ক্লাস পর্যন্ত পড়েন। একবার ভূমিকম্পে নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের কিশোরগঞ্জ শহরের উকিলপাড়ার পাকা বাড়িটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পিতা উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কিশোরগঞ্জ শহরে আইন পেশায় জড়িত ছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবেও দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেন।

নানা উৎসবে কিশোরগঞ্জের শহরের বাড়িতে নাটক হত। গান হত। ভাই-বোনরা মিলেমিশে সেইসব নাটকে অভিনয় করতেন। মা-বাবা দু’জনে ভালো গান করতেন। বিশেষ করে শৈশবের ভোরবেলায় মা সুশীলা সুন্দরী গাইতেন ব্রহ্মসংগীত– ‘ওহে সুখময়ী, কে মোরে নিরমিলা বালা, আত্মসিন্ধুর ও ফোঁটাকে তোমারে ভালে দিল।’ মায়ের গাওয়া গান থেকে ‘ভালে’ শব্দটার মানে প্রথম জানতে পারেন নীরদচন্দ্র।

উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পুত্রদের মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরী দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমজন চারুচন্দ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র (শিশু চিকিৎসক), মন্মথচন্দ্র ও বিনোদচন্দ্র চৌধুরী। এক কন্যার নাম প্রিয়বালা। আরেক কন্যা সরোজবালা। কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার ‘তালজাঙ্গা জমিদার বাড়িতে’ সরোজবালার বিবাহ হয়।

শতবর্ষ ধরে বয়ে চলা নদীর নাম নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের জলদেশের মানুষ। জলের স্বভাবেই তাঁর চলা। যা বিশ্বাস করতেন তাই বলতেন। অপরপক্ষের ভালো লাগা, খারাপ লাগার তোয়াক্কা করেননি। তীব্র স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন লেখায়, বলায়, চিন্তায় ও জীবনযাপনে। তাঁর লেখা উত্তেজিত করে পাঠককে– কাঁটা হীরের মতো চতুর্দিকে আলোক বিচ্ছুরণ করে। আরও শতবর্ষ ধরে যে নদীতে স্নান করবে তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক ও নিন্দুকেরা। আমাদের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানে আরও কয়েক শতবর্ষ তিনি প্রাসঙ্গিক।

নদীর মতো ছিলেন– কখনও উত্তাল, কখনও শান্ত কিন্তু সদা বহমান। ‘আমার দেবোত্তর সম্পত্তি’ তাঁর আত্মকথা। ‘দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান’ এবং ‘দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক’ এই দুই খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর আত্মজীবনী। তাঁর নস্টালজিয়া, আমাদের আর্কিওলজি সম্পদ। তিনি লিখেছেন দুই হাতে। দুই ভাষায়। বাংলা এবং ইংরেজিতে। ৫০ বছর বয়সে ইংরেজি ভাষায় লিখলেন প্রথম বই আর ৭০ বছর বয়সে লিখলেন বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বই। ভাষার চেয়ে প্রধান তাঁর বক্তব্য। সাধারণ পাঠকের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। মনস্বী পাঠকের জন্যই বেশি লিখছেন। তির্যক মন্তব্যের জন্য নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। পুরস্কার ও তিরস্কার তাঁর পায়ে পায়ে হেঁটেছে। ভারতের সমাজব্যবস্থা এবং আমাদের জনজীবন বিষয়ে লিখেছেন ‘দ্য কন্টিনেন্ট অফ সার্সি’, ‘দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়া’, ‘হিন্দুইজম’ এবং ‘কালচার ইন ইন্ডিয়া’ নামক গ্রন্থ। বাংলায় লিখেছেন ‘আত্মঘাতী বাঙালী’, ‘আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ’ এবং ‘বাঙালী জীবনে রমণী’।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা– এই তিনটি নদীতেই বহুবার স্টিমারে ও নৌকায় যাতায়াত করেছেন। মেঘনা নদী দিয়ে গিয়েছেন মামাবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে। পদ্মা নদী হয়ে গিয়েছেন গোয়ালন্দ ঘাট হয়ে কলকাতায়। আর ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে কেটেছে যৌবন-প্রান্ত। তাঁর কাছে বনগ্রামের বাঙালিত্ব ছিল রাজসিক– মায়ের গ্রামের যে রূপ দেখেছেন তা বাংলার ছায়ানিবিড় পল্লিতে পল্লিতে বিকশিত লৌকিক রূপ। মানুষ ব্যক্তিবিশেষকে যত সহজে ভুলে থাকতে পারে, নিজের জাতিকে ভুলে থাকা তত সহজ নয়। কিশোরগঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার পর জীবন কেটেছে কলকাতা, দিল্লি ও ইংল্যান্ডে। যেখানেই থেকেছেন তাঁর ধ্যানে ছিল ভারত, স্মৃতিকাতর হয়েছেন বৃহৎ বাংলার জন্য।

নদীর স্মৃতি নিয়ে ‘বাঙালী জীবনে রমণী’ গ্রন্থের একটা জায়গায় লিখেছেন– ‘‘একবার কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতা আসিতেছিলাম। তারিখ ১৪ নভেম্বর, ১৯২৭ সন। পূর্ববঙ্গ যে চিরকালের মত ছাড়িয়া আসিতেছি সেদিন তাহা জানিতাম না। তবু ময়মনসিংহ-জগন্নাথগঞ্জ লাইনের একটা জায়গা আমার বড় প্রিয় ছিল, সেটা দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলাম।

সেখানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের খাত একেবারে রেল লাইনের ধারে আসিয়া পড়িয়াছিল। শীতের প্রারম্ভে নদী শীর্ণ, কিন্তু পারার মত শুভ্র ও প্রবহমাণ, তাহার উপর সাদা বালির চড়া খুবই বিস্তৃত। ওপারে দূরে গ্রামের সবুজ রেখা শাড়ীর পাড়ের মত। তাহারও উপরে ধূসরায়মাণ নীল আকাশে ধূসরতর গারো পাহাড়ের ছাপ।

যেই ট্রেন জায়গাটার কাছে আসিল আমি উঠিয়া গিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইলাম, মুখ বাহির করিয়া। মাইল খানেক জায়গা পার হইয়া গেলে আবার আসিয়া বেঞ্চে বসিলাম। এবারেও একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কেন উঠিয়া গিয়াছিলাম। শৌচাগারে যাই নাই, সুতরাং এত টানাপোড়েনের উদ্দেশ্যটা তাঁহার কাছে প্রতিভাত হয় নাই। আমি বলিলাম যে নদীটা দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি শুধু বলিলেন, ‘ওতে দেখবার কী আছে?’ আমি একটু বিরক্তির সুরেই উত্তর দিয়াছিলাম, ‘আপনি উহা বুঝিবেন না।’

নদী, জল, উন্মুক্ত উদার নীল আকাশ, কাজলকালো বা মরালশুভ্র মেঘ, দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত ও ঘনশ্যাম বনানী বাঙালী জীবনে প্রাণের অবলম্বন। ইহাদের ছাড়িয়া জীবন্ত বাঙালী কল্পনা করা যায় না। বাঙালী যে আজ এই প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করিয়া জলের কথা স্মরণও করে না তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারি, তাহাদেরকে কেন আমার কাছে চলন্ত মমীর মত মনে হয়। আমি যে সত্তর বৎসর বয়সেও সজীব আছি, তাহার কারণ এই, আমি বাংলার জলরাশিকে ভুলি নাই। বারো বৎসর বয়সে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সারাজীবনেও আমি আর কোথাও আমার দেহমনের জন্য ঘর খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রবাসে– তা সে দিল্লীতেই হউক বা কলিকাতাতেই হউক– পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য বালকই আছি, আর কিছু হইতে পারিলাম না।”

নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিশোরগঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার প্রায় ৯৮ বছর হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়সও ৫৪ বছর হয়ে গেছে। কিশোরগঞ্জ শহর আমূল বদলে গেছে, কটিয়াদীর বনগ্রাম বদলেছে। বাড়ির সামনের সাপ্তাহিক হাটবারের কালীবাজার স্থানান্তর হয়েছে। শহরের অভিজাত উকিলপাড়ার নাম হয়েছে খড়মপট্টি। বনগ্রামের বাড়ির পাশের সিংগুয়া নদীটি আরও সরু হয়েছে আরও দূরে চলে গেছে। শুধুমাত্র বনগ্রামের বাড়ির সামনে দিঘির পাড়ের বটবৃক্ষ এবং গচিহাটার রেল স্টেশনটি আগের জায়গাতেই আছে। আরও কত কত প্রবীণ বৃক্ষ, মানুষ মজে গিয়ে প্রকৃতিতে নতুন ফুল, পাখি, নতুন মানুষ এসেছে। আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে নব ঘন মেঘ জমে বৃষ্টি হচ্ছে। বানের জলে কত কিছু ভেসে যাচ্ছে। আরও কত কিছু ভেসে যাবে। কিন্তু কিশোরগঞ্জের বনগ্রামের কোন বাড়ির সন্তান নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং শহরের কোন বাড়িতে জন্মেছেন, তা কেউ কেউ এখনও মনে রেখেছেন! খোঁজ করলে নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাড়ি কেউ না কেউ দেখিয়ে দেয়, চিনিয়ে দিতে পারেন। মানুষ থাকে না, কীর্তিমান মানুষের কাজ থেকে যায়। মানুষের গল্প থেকে যায়।

ছবি: কামরুল হাসান মিথুন

… দ্যাশের বাড়ি-র অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১২: শচীন দেববর্মনের সংগীত শিক্ষার শুরু হয়েছিল কুমিল্লার বাড়ি থেকেই

পর্ব ১১: বাহান্ন বছর পর ফিরে তপন রায়চৌধুরী খুঁজেছিলেন শৈশবের কীর্তনখোলাকে

পর্ব ১০: মৃণাল সেনের ফরিদপুরের বাড়িতে নেতাজির নিয়মিত যাতায়াত থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার জীবন শুরু

পর্ব ৯: শেষবার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে জানলায় নিজের আঁকা দুটো ছবি সেঁটে দিয়েছিলেন গণেশ হালুই

পর্ব ৮: শীর্ষেন্দুর শৈশবের ভিটেবাড়ি ‘দূরবীন’ ছাড়াও দেখা যায়

পর্ব ৭: হাতে লেখা বা ছাপা ‘প্রগতি’র ঠিকানাই ছিল বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের বাড়ি

পর্ব ৬ : জীবনের কালি-কলম-তুলিতে জিন্দাবাহারের পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন পরিতোষ সেন

পর্ব ৫ : কলাতিয়ার প্রবীণরা এখনও নবেন্দু ঘোষকে ‘উকিল বাড়ির মুকুল’ হিসেবেই চেনেন

পর্ব ৪ : পুকুর আর বাঁধানো ঘাটই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির একমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন

পর্ব ৩ : ‘আরতি দাস’কে দেশভাগ নাম দিয়েছিল ‘মিস শেফালি’

পর্ব ২: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈশবের স্মৃতির নন্দা দিঘি চিরতরে হারিয়ে গেছে হাজীগঞ্জ থেকে

পর্ব ১: যোগেন চৌধুরীর প্রথম দিকের ছবিতে যে মাছ-গাছ-মুখ– তা বাংলাদেশের ভিটেমাটির

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved