টাইপিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের একচেটিয়া ছিল টেলিফোন অপারেটরের কাজ। শুধু কলকাতা শহরে নয়, বিশ্ব জুড়েই এই কাজের জন্য মেয়েদের বিশেষ ভাবে উপযোগী মনে করা হত। এর নেপথ্যেও ওই একই যুক্তি– মেয়েদের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি ইত্যাদি। তবে কলকাতা একচেঞ্জে যখন মূলত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের জায়গায় বাঙালি মেয়েরা আসেন, তখন নানারকম বিতর্কের সৃষ্টি হল। লাইন পেতে দেরি, ভুল নাম্বারে ফোন চলে যাওয়া, এই সমস্ত সমস্যায় সমস্ত দোষ এসে পড়ল এই অপরেটরদের ওপর। ১৯৫০-এর ১ সেপ্টেম্বরের একটা খবর দেখি, যেখানে টেলিফোন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার এক্সচেঞ্জের নানা রকম পরিকাঠামোর ঘাটতির পাশাপাশি তুলে ধরেছেন বাঙালি মেয়েদের অপটুতা, পূর্ববর্তী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মীদের তুলনায় তাদের কাজে গতির অভাব। অর্থাৎ লিঙ্গের পাশাপাশি, জাতি ও বর্ণগত পরিচিতিও কোন পেশা কার জন্য উপযুক্ত, সেই ধারণাকে নির্মাণ করে।

২০.

আমাদের সমাজ কোনও কোনও কাজকে ‘মেয়েলি’ আর কোনও কোনও কাজকে ‘পুরুষালি’ বলে দাগিয়ে দিতে অভ্যস্ত। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে ‘অকুপেশনাল স্টিরিওটাইপিং’। নায়লা কবীরের মতো সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন ধৈর্য, অধ্যবসায় বা কয়েকটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে মেয়েদের সহজাত প্রকৃতি হিসাবে দেখতে আর দেখাতে পছন্দ করে মালিকপক্ষ, রাষ্ট্র আর সমাজ। অনেক সময় সেই থেকেই তৈরি হয় অদক্ষ বা কম দক্ষ মহিলা কর্মীর ধারণা, যিনি কোনও রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই শুধুমাত্র তাঁর ‘মেয়েলি’ বৈশিষ্ট্য বা কায়িক শ্রমের দ্বারা কলকারখানা বা চা বাগানে কাজ পান। তাই তাঁর মজুরিও মেলে কম।

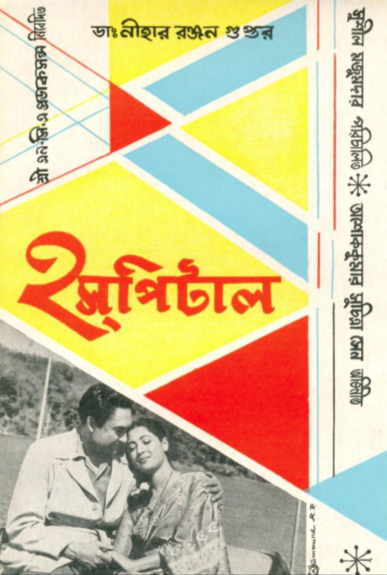

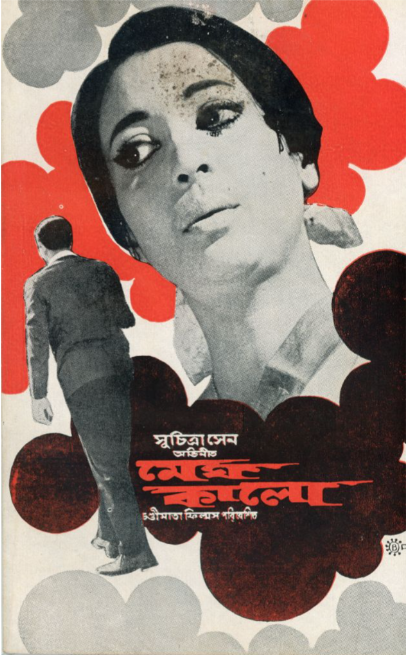

গত শতাব্দীর ৫০ থেকে ৭০-এর সময়ের চাকুরিরতাদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে আমাদের সাহায্য করে অকুপেশনাল স্টিরিওটাইপিংয়ের ধারণা। মেয়েদের আঙুল টাইপমেশিনের জন্য উপযুক্ত, মেয়েদের গলা ও ব্যবহার টেলিফোন অপারেটর হওয়ার জন্য উপযুক্ত, অথবা আচরণের কমনীয় ভাব তাঁদের সাহায্য করে ভালো রিসেপশনিস্ট বা সেলসগার্ল হতে– এই সমস্ত ধারণা কিছু নির্দিষ্ট পেশাকে ‘মেয়েলি’ তকমা দিয়েছিল। দেশভাগের আগে এসব পেশায় ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা, দেশভাগের পর এলেন বাঙালি হিন্দু মেয়েরা। আমরা উদিতি সেনের কাজে দেখি উদ্বাস্তু মেয়েদের পুনর্বাসন নিয়ে রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রেও রয়েছে এই ‘মেয়েলি’ স্বভাবের ধারণা। একদিকে মেয়েদের ‘সহজাত’ গুণ সেবা করা, বাচ্চা মানুষ করা, একথা মাথায় রেখে তাদের নার্স, শিক্ষিকা বা এই ধরনের কাজের জন্য উপযোগী করে তোলার নানা উদ্যোগ নিয়েছিল রাষ্ট্র। এমনকী, ডাক্তারির মতো পেশা যে মেয়েদের উপযুক্ত, তা দেখাতে গিয়ে সেই সময়ের সিনেমায় উঠে এসেছে মেয়েদের মমতা, সেবা করার সহজাত প্রকৃতির কথা। মনে পড়ে, ‘হসপিটাল’ বা ’মেঘকালো’-র মতো ছবির কথা। অন্য দিকে আবার মেয়েদের শেখানো হত খুব কম বেতনের হাতের কাজ, যা বাড়িতে বসে করা যায়।

মেয়েদের ‘সহজাত’ প্রকৃতি নানা কাজের লিঙ্গ নির্ধারণ করে দিলেও, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সব কাজেই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব দিন-দিন বাড়ছিল। কারণটা সহজ। সাংসারিক অনটন আর অপ্রতুল চাকরির ফলে প্রতিযোগিতা বাড়ছিল দ্রুত। স্কুলে পড়ানোর চাকরিও তখন সহজে মিলত না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিদিশা’ উপন্যাসে আমরা পড়ি স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে চাকরি-প্রার্থী বিদিশার কথোপকথন-

–তোমার কোয়ালিফিকেশন কী?

–আমি গ্র্যাজুয়েট, বিদিশা আস্তে আস্তে চোখ তুলল” ডিসটিংশনে পাশ করেছিলাম।

–সে তো ভালোই। কিন্তু বিটি আমাদের সুবিধা। (২২)

যে চাকরি এক সময়ে গ্র্যাজুয়েট হলেই পাওয়া যেত, সেখানে বিটি হয়ে উঠল আবশ্যক। তেমনই, ১৯৩৯-এ জন্ম কবিতা রায়চৌধুরীর কথা আমরা পড়ি জাগরী বন্দোপাধ্যায়ের লেখায়।

“তারপরে জামাইবাবু আমাকে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং করাল।… এখন ভাবি, মা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কি করতে ভালোবাস? আমি বলেছিলাম গান শুনতে আর সেলাই করতে। মা তো একেবারে ফিউজ। বলল, “এটা কি কোনও কাজ হল? পড়াশোনা কর। একটা পাশ কর। তারপর টিচার্স ট্রেনিং নিতে হবে। চাকরি করতে হবে। তারপর যদি পড়তে ইচ্ছে হয় আরও পড়বে।’’ তাই কিন্তু হল। ট্রেনিং আমার যে ব্যাচে সবাই মেয়ে (১৯৬৪ এর পরে পরে) এদেশি-ওদেশি দু’রকমই। কেউ স্কুল ফাইনাল, কেউ ইন্টারমিডিয়েট, দুজন গ্র্যাজুয়েটও ছিল…।” (১০৫)

কবিতার মতো ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ সবার ছিল না। পড়াশুনা বেশি দূর চালাতে পারেননি এমন মেয়েদের জন্য সেলাই বা গান অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছিল রোজগারের উপায়। গানের গলা, সেলাইয়ের হাত– দুইই মেয়েদের সহজাত, এই ধারণা ছিল বইকি। তবে চাকরির বাজারে শুধু ধারণা বা বাড়িতে শেখা ঘরোয়া চর্চা যথেষ্ট ছিল না আর, প্রয়োজন ছিল সার্টিফিকেটের। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘কাঠগোলাপ’ গল্পে প্রধান চরিত্র অনিমার চাকরির খোঁজে ব্যর্থ হওয়ার বিবরণ রয়েছে–

“কিন্তু আসবার সময় আগের দিনের মতই লজ্জায় মুখ নিচু ক’রে ফিরে এল অনিমা। আজো হ’ল না। শ্যামবাজারে কোন এক স্কুলে সেলাইর মাস্টার চেয়েছিল। কিন্তু ঘরের কাজ চলনসই রকম মোটামুটি জানলেও সব জিনিস শেখানোর মত বিদ্যা সেলাইতেও নেই অণিমার। সেক্রেটারির পছন্দ হয়নি (নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কাঠগোলাপ, ৮৯)।

একই সঙ্গে খবরের কাগজে দেখা যায় সেলাই শেখানোর, গান শেখানোর রকমারি বিজ্ঞাপন। ১৯৫৮-এর ১৩ এপ্রিল এই বিজ্ঞাপনে আমরা পড়ি,

“…সঙ্গীত সঙ্ঘে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃ্ত্য শিক্ষা ক্লাশ ও শিল্প স্কুলে অর্থকরী শিল্প ক্লাশ। স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং। অল্প সীট”

সেলাই এর ক্ষেত্রেও এই রকম বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে এই কাগজগুলির পাতায়, যেমন ৪ জানুয়ারী ১৯৫৫ যুগান্তরে দেখি–

অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় সহজ প্রণালিতে মহিলাদিগকে টেলারিং, মেশিন, এমব্রয়ডারী, সূচের উলের কাজ, বিবিধ কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ক্লাস-১২-৪টা। দুঃস্থা মহিলাকর্মীও চাই। উদবাস্তুগণের দাবী অগ্রগন্য। মিসেস চ্যাটার্জি, শ্রীরাম মহিলা শিল্প ভবন, ১৮ হ্যারিসন রোড, তিনতলা (শিয়ালদহ), কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা যে এইসব উদ্যোগ বিশেষত মেয়েদের জন্য।

গান, সেলাই, বিটির পাশাপাশি মেয়েদের ‘উপযুক্ত’ অফিসের নানা কাজের জন্যও অজস্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ’৫০-’৬০ এর সময়কার কলকাতায়। শহর জুড়ে টাইপিং, শর্টহ্যান্ড শেখানোর স্কুল তৈরি হচ্ছিল ’শয়ে ’শয়ে। কোথাও কোথাও ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে শিখতেন, কোথাও আবার ছিল তাঁদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। ছায়া সেন, জ্যোৎস্না সিনহা, স্মৃতি দাসের মতো অনেকেই, যাঁদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এই কাজের সূত্রে, পড়াশুনো শেষ করে টাইপ শিখে নিয়েছিলেন। নরেন মিত্রের ‘চেক’ গল্পেও সদাগরি অফিসের একমাত্র মহিলা টাইপিস্ট সরসী। মৃণাল সেনের ‘পুনশ্চ’ সিনেমায় (১৯৬১) নায়িকা বাসুকে তাঁর বসের ছেলে ডাকত টাইপ-মাসি বলে। বাসুর গৃহবধূ বউদি বেকার স্বামীর অপদার্থতায় নাজেহাল হয়ে তাকে বলে, ‘‘আমাকে ইংরেজি শেখাবে ঠাকুরঝি?’’ চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি জানার গুরুত্ব কতখানি হয়ে উঠেছিল, তার আন্দাজ মেলে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সাপ্তাহিক কলাম ‘নারীর কথা’র একটি লেখায়–

‘বাঙালী মেয়ের দোষ, ত্রুটি বিচ্যুতির কথা একাধিক লোকের কাছে শুনে প্রায় মুষড়ে পরেছি—সে-সময় সংবাদপত্রে ছোট্ট আরও একটা খবর নজরে পড়ল—“বাঙালী মেয়ে সপ্রতিভ নহে এবং যোগ্যতা নাই—কাজেই বহু কাজে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া ভাল ইংরেজীও বলতে পারে না।” গোটা খবরটা পড়ে জানলাম, মন্তব্যটি প্রকাশ করেছে কর্ম সংস্থান বিভাগ।’ (শক্তি মুখোপাধ্যায়, ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৮)

সময়ের দাবি মেনেই তখনকার খবরের কাগজে দেখি দ্রুত ইংরেজি শেখানোর বিজ্ঞাপন। যেমন ১৪ এপ্রিল ১৯৫৮-এর আনন্দবাজারে পাই এই বিজ্ঞাপনটি।

‘এক মাসে ইংরেজী শিক্ষা—বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইংরেজী শিখিবার জন্যঃ “ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক”। মূল্য সডাকঃ ৩/০। বারো মাসে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শিখিবার প্রতিষ্ঠান, হারভার্ড কলেজ, ৬৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিঃ ১২।’

তাড়াতাড়ি চাকরি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে এই সব বিজ্ঞাপন অল্প সময় শেখানোর ওপর জোর দিত।

টাইপিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের একচেটিয়া ছিল টেলিফোন অপারেটরের কাজ। শুধু কলকাতা শহরে নয়, বিশ্ব জুড়েই এই কাজের জন্য মেয়েদের বিশেষ ভাবে উপযোগী মনে করা হত। এর নেপথ্যেও ওই একই যুক্তি– মেয়েদের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি ইত্যাদি। তবে কলকাতা একচেঞ্জে যখন মূলত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের জায়গায় বাঙালি মেয়েরা আসেন, তখন নানারকম বিতর্কের সৃষ্টি হল। লাইন পেতে দেরি, ভুল নাম্বারে ফোন চলে যাওয়া, এই সমস্ত সমস্যায় সমস্ত দোষ এসে পড়ল এই অপরেটরদের ওপর। ১৯৫০-এর ১ সেপ্টেম্বরের একটা খবর দেখি, যেখানে টেলিফোন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার এক্সচেঞ্জের নানা রকম পরিকাঠামোর ঘাটতির পাশাপাশি তুলে ধরেছেন বাঙালি মেয়েদের অপটুতা, পূর্ববর্তী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মীদের তুলনায় তাদের কাজে গতির অভাব। অর্থাৎ লিঙ্গের পাশাপাশি, জাতি ও বর্ণগত পরিচিতিও কোন পেশা কার জন্য উপযুক্ত, সেই ধারণাকে নির্মাণ করে।

টেলিফোন অপারেটরের কাজেও প্রশিক্ষণ জরুরি ছিল। সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত চাকরিতে ঢোকার পর। তবে শুধু মেয়েরাই এই চাকরি পেতেন এবং তারপর প্রশিক্ষণ পেতেন। অর্থাৎ সহজাত গুণের পাশাপাশি তিন মাসের প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের গুরুত্বও স্বীকার করে নেওয়া হল। ১৯৬০-এর শুরুতে যখন এলআইসি-র প্রতিটি ডিভিশন অফিসে ডেটা বিভাগ শুরু হয়, সেখানেও ধরা পড়ে প্রশিক্ষণ ও সহজাত গুণ– দুইয়ের স্বীকৃতি। ডেটা বিভাগের কর্মীরা সবাই ছিলেন মহিলা। এলআইসি-র মূল বিভাগগুলিতে তখনও মেয়েদের চাকরি হয়নি। সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, ডেটার কাজ সহজ কিন্তু ধৈর্য্যের– মেয়েরাই সেই কাজের উপযুক্ত। অথচ এই সংস্থার এটাই একমাত্র বিভাগ যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হত। আইবিএম কোম্পানি এই কাজের জন্য তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিত।

………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

………………………..

দেশভাগের পর অবশ্য এমন কিছু চাকরিতেও মেয়েদের নেওয়া শুরু হয় যেখানে ‘মেয়েলি গুণ’-এর ধারণা প্রশ্নের মুখে পড়ে। যেমন পুলিশে চাকরি। আমাদের আগের একটা লেখায় আমরা উল্লেখ করেছি কীভাবে মহিলা পুলিশদের শরীরী ভঙ্গি বা পোশাক সে সময়ে সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র এই চাকরিতে মেয়েদের অনুপযোগিতা নয়, মহিলা পুলিশ যেন সমাজের নির্মিত লিঙ্গব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু, আবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, সত্যিই প্রথম যুগের মহিলা পুলিশেরা কত দূর অস্বীকার করতে পেরেছিলেন চাকরির সমাজ-নির্ধারিত লিঙ্গ পরিচয়। সে সব কথা আমরা আলোচনা করেছি আগের একটি লেখায়।

সূত্র:

জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮। ‘মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ’, সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদনা) দেশভাগ :স্মৃতি আর স্তব্ধতা। গাংচিল, কলকাতা।

Naila Kabeer, 1994. Reversed realities: gender hierarchies in development thought. Verso, London.

Tumpa Mukherjee, 2020. Women in Police in India: A Journey from Periphery to Core. Rawat Publications, New Delhi.

Uditi Sen, 2018. Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition. Cambridge University Press, Cambridge.

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১৯: শৌচাগার নেই, এই অজুহাতে মেয়েদের চাকরি দেয়নি বহু সংস্থা

পর্ব ১৮: অফিসে মেয়েদের সখ্যকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিছক পরনিন্দা-পরচর্চার ক্ষেত্র মনে করেছিল

পর্ব ১৭: পুরুষ সহকর্মীদের ‘বন্ধু’ ভাবতে অস্বস্তি হত পাঁচ ও ছয়ের দশকের চাকুরিরতাদের

পর্ব ১৬: ট্রামের স্বস্তি না বাসের গতি, মেয়েদের কোন যান ছিল পছন্দসই?

পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

মহারাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে– তারা স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণিতে যুদ্ধ শেখাবে। জুন মাসের এক আদেশনামায় জানানো হয়েছে, স্কুলের নিচের ক্লাসে যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা এবং সামরিকবিদ্যার পাঠ দেওয়া হবে। এই পাঠ দেবেন কারা? খবরে প্রকাশ, রাজ্যজুড়ে পাঠ দেওয়ার জন্য নিয়োজিত হবেন আড়াই লক্ষ লোক, থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা।

শাড়ি এবং ধুতি বিছিয়ে ভাতের মাড় নিতেন মন্বন্তরের মানুষ কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এরপরে সরকার টিকিট সিস্টেমের ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ ওই 'অখাদ্য' ভাতের ফ্যান খাওয়ার জন্য টিকিট থাকা জরুরি, যা চালু করার পরে সাংবাদিক দেখাচ্ছেন যে কী করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে স্ট্রিট ফাইট শুরু হত অভুক্ত মানুষদের মধ্যে।