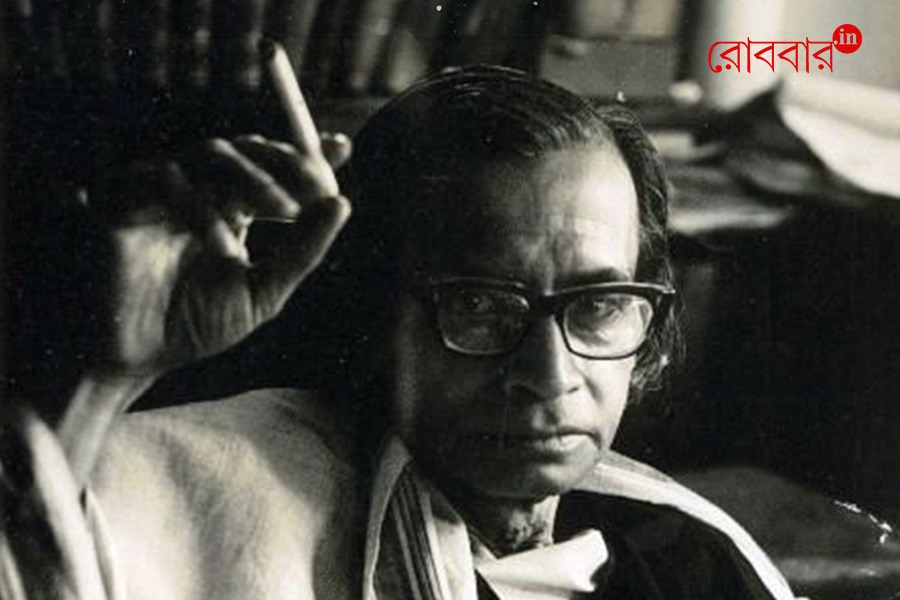

বুদ্ধদেব বসু একজন কবি। সর্বোচ্চ কবি। যখন তিনি কবি নন, তখন বাচনভঙ্গিতেও কবি। এবং এই যে অপর মেরুকে স্বীকার করার চেষ্টা– এই পৃথিবী শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্যই বেঁচে আছে, সাহিত্যের জন্যই ঘুমিয়ে পড়ে এবং সাহিত্যের জন্যই জেগে ওঠে– এ কথা আমাদের মধ্যে শেষ মনে করিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁকে আমরা শুধুমাত্র জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা অজিত দত্তর অগ্রজপ্রতিম বা সহযাত্রী তুল্য একজন পথ প্রদর্শক মনে করব না। আমার মনে হয় তাঁর সমস্ত পাপ, পতন এবং সাফল্যের ওপারে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একক পাহাড়চূড়ার মতো।

কয়েক বছর আগে ‘রোববার’ পত্রিকারই কোনও এক সংস্করণের পাতায় জয় গোস্বামী দু’জন ‘বৌদ্ধ’-কে শনাক্ত করেন। একজনের অনুরাগ প্রকাশ্যে– তাঁর নাম রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজন বুদ্ধদেব বসুর প্রতি কপট বিরাগ পোষণ করা সত্ত্বেও অনুরক্ত– তিনি আমি। কথাটার মধ্যে কিন্তু খানিকটা ‘অতিশয়োক্তি’ থাকলেও, খুব ভুল ছিল না। আমর্ম আমি এবং আমার মতো অনেকেই বুদ্ধদেব বসুকে স্নেহচ্ছায়াশীল একজন অভিভাবক ভেবেছি। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো মানুষ যে বেঁচেছিলেন, এটাই আজকে বিস্ময়!

বুদ্ধদেবের কী গুণ, নানা দিকের কথা বলা যেতে পারে। এত বহুধাবিস্তৃত এমন সর্বার্থসাধক প্রতিভা খুব কমই বাংলা সাহিত্যে আছেন। কিন্তু যেটা আমাকে চমৎকৃত করে, তা হল তাঁর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মানুষদের তিনি কীভাবে সাহিত্যে পছন্দ করতেন। উদাহরণ– সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যাঁকে তিনি ‘শাপভ্রষ্ট দেবদূত’ বলে সম্মাননা জানিয়েছিলেন একেবারে আদি পর্বে। দৃষ্টান্ত সমর সেন, যাঁকে তিনি নিজের সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক করেছিলেন। এমনকী আশ্চর্য হল বিমূঢ়বোধ করল, রাজনৈতিক সুকান্ত ভট্টাচার্য যাঁর একটি ক্রিয়াপদকে লক্ষ করে তিনি বলেছিলেন যে, সুকান্ত নিজের কবি প্রতিভার প্রতি দলীয় আনুগত্যের জন্য অবিচার করছেন। কিন্তু তিনি কবি। এই যে নিজের মতামতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অন্য কাউকে প্রশংসা করা এবং তাঁকে সাগ্রহে সাহিত্যে সম্মান জানানো, এ বুদ্ধদেবের এক বিরল গুণ। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরে এত বড় সম্পাদক বাংলা সাহিত্যে আর দেখা দেননি। তিনিই তো পারেন– যেমন আমাদের আধুনিকতার শীর্ষবিন্দু যে দু’জন– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’; জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁর ‘অক্ষরবৃত্ত’– তাকে অমরতার মোহানায় পৌঁছে দিতে। সত্যি কথা বলতে কী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথার ব্যাপ্তি এবং জীবনানন্দ দাশের নির্জন কণ্ঠস্বর বুদ্ধদেব না হলে আমাদের এত সহজে শ্রুতিগোচর হত না। একথা ঠিক যে, তিনি তাঁর বিরাগ কখনও কখনও খুব মার্জিত এবং গোপন কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করতেন। যেমন পরবর্তী জীবনানন্দের প্রতি করেছিলেন। কিন্তু এতে লাবণ্য আছে, ফুলের কাঁটাটুকু নেই।

তাহলে বুদ্ধদেব কী? একজন কবি, একজন নাট্যকার, একজন সমালোচক, একজন সম্পাদক। বস্তুত নানাদিকে তাঁর বিভূতি এবং শব্দচাতুর্য প্রবাহিত হয়েছে যে, তাঁকে একটি নির্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডিতে বেঁধে রাখা খুব মুশকিল! তাঁর আধুনিকতা কীরকম? ছোটবেলায় আমরা যখন বালিকার আরক্ত কপোল দেখছি, যখন আকাশের নির্জন নীলিমায় মনে হচ্ছে সপ্তর্ষি মণ্ডলের আগুন, বারুদ এবং ব্যারিকেড, সবই হয়তো ক্ষণিকের জন্য অলীক। তখন আমরা বুদ্ধদেবেরই স্মরণ নিয়েছি। এরকম নির্মল রোম্যান্টিক যে ছয়ের দশকে থাকতে পারেন, এ আমরা ভাবতেও পারিনি। আমরা যখন উচ্চমাধ্যমিক পড়ছিলাম, তখন আমাদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে একটা কবিতা ছিল, তার নাম ‘হাট’। লেখক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। স্মৃতি থেকে বলছি, সম্ভবত তাতে একটি অবিস্মরণীয় চলন ছিল, ‘বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ’। আর হঠাৎ আমরা দেখলাম যে, বুদ্ধদেব বসু লিখছেন, আমাদের সেই বয়ঃসন্ধির বয়সে, যখন একটি তরুণীর নম্র নয়ন আমাদের রক্তের প্রবাহকে দ্রুততা দেয়, ‘আরশির মুখে ছোট দুটি ঠোঁট– আপেল পাকা, আরশির বুকে বাঁকা-রেখা বুক– বকের পাখা। আরশির বুক কঠিন, ঠান্ডা, জমাট, ফাঁকা।’

এই যে কিশোরীর নবীন চাঁদের মতো স্তনরেখার সঙ্গে বকের পাখার তুলনা– তা-ই বুদ্ধদেবকে আলাদা করে দিল যতীন সেনগুপ্তর থেকে। এমনকী, রবীন্দ্রনাথের থেকেও। তিনি যখন কবিতা লিখতে এলেন, ধরুন কল্লোল-প্রগতির পথ ছেড়ে, তখন আমরা তাঁকে খানিকটা ভুল ভেবেছিলাম। এবং আমরা শনাক্ত করেছিলাম অনেকটা এইভাবে যে, তিনি রবীন্দ্রোত্তরকালে দেহের যে প্রজ্জ্বলন, শরীরের যে উন্মুখ কামনা, তাকে ব্যাখা দিয়েছেন। এবং সম্ভবত বুদ্ধদেবকে সারাজীবনই ভুল বোঝা হয়েছে তাঁর ‘কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা’র জন্য। কিন্তু যদি আমরা তাঁর কবিতার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিই। যেমন ‘কঙ্কাবতী’তে তিনি লিখছেন,

‘দন্তাগ্রে কেশের গুচ্ছ, কাটি তারে তৃণের মতন,

পূরজপুষ্পের মতো চুল ছানি দুই হাত দিয়ে;–

খসখসে চুলগুলি তাঁর, স্পর্শে নাসিকা ফুলছে,

চুলগুলি পান করে বর্তুল উষ্ণ সতৃষ্ণ নিশ্বাস;

এই যে লেখা, এই যে ইন্দ্রিয়াতুর সঘন মেঘের মতো তাকিয়ে থাকা, এটা বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত ছিল। অনেক পরে, বড় হয়ে জেনেছি যে, বুদ্ধদেব এই লেখা পেয়েছিলেন মূলত বোদলেয়ারের কাছ থেকে। এটা আজ বলা ভালো যে, আমাদের কবিতার যে পশ্চিম-প্রীতি, তাকে বুদ্ধদেব এবং জীবনানন্দ যুগপৎ ছিন্ন করেছিলেন। একই সঙ্গে প্রায় তাঁরা বোদলেয়ার পড়া শুরু করেছিলেন এবং যেভাবে বোদলেয়ার, মালার্মে, ভেরলেন এবং রঁবো-র কাছে তাঁরা চলে গেলেন, তাতে আমাদের আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্বে প্রথম আমরা দেখলাম যে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরেও কবিতা লেখা হয় এবং সেই কবিতা অনেকাংশেই বাংলা কবিতার রুদ্ধ জরাকে মুক্তি দিল। এ প্রসঙ্গে তো আমার বলতেই হবে তার তুলনাবিরহিত প্রায় ইতিহাসের মর্মে প্রবেশকারী ‘শার্ল বোদলেয়ার ও তার কবিতা’ প্রবন্ধটির কথা। আমি প্রবন্ধটির কথাই বলব। কেননা অনুবাদক বুদ্ধদেবকে দেখলে এখন আমার মনে হয় যে, তিনি ফরাসি ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন না বলেই ততটা বোদলেয়ারের মর্মে প্রবেশ করতে পারেননি। কিন্তু এই প্রবন্ধটি, এই কাব্য সংকলনের ভূমিকাটি, যেভাবে গত ৬০ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে তাতে বোঝা যায় যে, একজন সমালোচকের মূল কর্তব্য কী হতে পারে। এরকম স্বাদু গদ্য, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যা বলেছিলেন, সেই একই কথা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে– তাঁর সমস্ত লেখা লুপ্ত হয়ে গেলেও শুধু তাঁর প্রবন্ধ থেকে যাবে, তা থেকে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন কবি। একথা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্য শিল্প সম্বন্ধে যতটা সত্য, বুদ্ধদেবের সম্পর্কেও ততটা সত্য।

তিনি বোদলেয়ারকে যেভাবে পাপ ও পুণ্যের পরপারে রাখতে চেয়েছিলেন, যেভাবে অমঙ্গলবোধকে সম্মুখবর্তী করতে চেয়েছিলেন, তাতে কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে, পুনরুক্তিও আছে। এবং এখন আমরা জেনেছি যে, তিনি ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বা আধুনিক সমালোচকদের লেখা পড়ার সুযোগ পাননি। তিনি শুধুমাত্র পেত্রুজ বরেলের ওপর নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠ কী হয়, আলো-অন্ধকারে যাই মাথার ভিতরে– এই অন্ধকার কীভাবে কবিতায় ছড়িয়ে থাকতে পারে বা সহবাস করতে পারে আলোর সঙ্গে, তা তিনি দেখিয়েছিলেন। আর কী অসামান্য অনুবাদ ‘প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে’। যা আমরা ছোটবেলায় মন্ত্রের মতো কানে কানে গুঞ্জরন করেছি প্রণয়নীর। বুদ্ধদেব আমাদের চিরসঙ্গী। যখন ‘তিথিডোর’ উপন্যাস লিখেছিলেন, আজ তাঁকে মনে হয় অনেকটা আবেগে জর্জর। কিন্তু বাংলাভাষী কোনও তরুণ আজ পর্যন্ত আছেন কি না, আমি জানি না যিনি ‘তিথিডোর’ পড়ার পরে চৌরঙ্গির মোড়ে কিংবা কলেজ স্ট্রিটে আনমনা হয়ে যাননি। এবং ভাবেননি সমুদ্রস্তরিত পৃথিবী শুধুমাত্র ‘ভালোবাসা’ এই চারমাত্রা শব্দটার জন্য বেঁচে আছে। বুদ্ধদেব যখন নাটক লেখেন, তাঁর নাটক নিয়ে কম আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত বাংলা ভাষায় ‘নাট্যকার’ বলতে আমরা যাঁদের বুঝি– মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ‘নীলদর্পণ’-এর জন্য দীনবন্ধু মিত্র, এরপরে আমাদের বিশুদ্ধ নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু। তাঁর লেখা পড়লে এমনকী, নাটকটি না দেখলেও আমাদের সাহিত্যের গহনে প্রবেশের অনুমতি ঘটে। এবং যেভাবে আমরা শেক্সপিয়রের নাটক না দেখেও তাঁর নাট্যস্বাদ সম্বন্ধে অবহিত হই, বুদ্ধদেবের ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ বা ‘প্রথম পার্থ’ পড়লে আমাদের আর মনে হয় না অভিনয় দেখার দরকার আছে। দেখার সুযোগ পেলে ভালো হত। হয়তো আমরা কখনও কখনও পেয়েওছি। কিন্তু নাটক যে শুধুমাত্র ‘পাঠ্য’ হয়েও থাকতে পারে একজন কবির আঙুলের ছোঁয়ায় যে শব্দগুলো এরকম উড়ন্ত পরীর মতো আকাশের দিকে চলে যায়, তা বুদ্ধদেবের লেখা দেখেই আমরা বুঝতে পারি। কী অসামান্য তিনি লেখেন, যা খুব তুচ্ছ বিষয়! এমনকী, রম্যরচনা বলে যাকে একসময় ব্যঙ্গ করা হত ‘যে আঁধার আলোর অধিক’। রেমব্রান্টের বিষয় এরকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে দেবতাকেও ঈর্ষা করা যায়! রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন নিয়ে তিনি যা লেখা লিখেছেন, তা পড়ে গতকালও আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে আজকে, আমরা যারা একুশ শতকের প্রজন্ম, তাদের মতামত অনেক আলাদা– এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ‘রাত তিনটের সনেট’ তিনি যখন লেখেন ‘শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত’। অথবা তিনি যখন ‘আটচল্লিশের শীতের জন্য’ লেখেন ‘যা বলে বলুক ঋতু, তুই শুধু পার হয়ে যাবি’– এই পার হয়ে যাওয়া এবং এই ব্যক্তিগত সত্তা হয়তো বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন আদি রোম্যান্টিকদেরই মতো। তাঁর নাগরিক পরিচয়, তাঁর সামাজিক পরিচয়কে অস্বীকার করতে। ত্যেওফিল গ্য়েতিয়ে যেমন একসময় বলেছিলেন তিনি তাঁর ফরাসি নাগরিক অধিকার সাগ্রহে বর্জন করতে প্রস্তুত, যদি তাঁকে একটি প্রকৃত বিবসনা সুন্দরী বা মূল রাফায়েল দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়। বুদ্ধদেব প্রায় তাই-ই । তিনি একজন রেমব্র্যান্টের জন্য, তিনি একজন যামিনী রায়ের জন্য, এবং তিনি একজন বোদলেয়ার, রিলকে বা হেল্ডারলিনের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যে এবং অবহেলায় তাঁর নাগরিক পরিচায় অস্বীকার করতে পারেন। তিনি একজন কবি। সর্বোচ্চ কবি। যখন তিনি কবি নন, তখন বাচনভঙ্গিতেও কবি। এবং এই যে অপর মেরুকে স্বীকার করার চেষ্টা– এই পৃথিবী শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্যই বেঁচে আছে, সাহিত্যের জন্যই ঘুমিয়ে পড়ে এবং সাহিত্যের জন্যই জেগে ওঠে– এ কথা আমাদের মধ্যে শেষ মনে করিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁকে আমরা শুধুমাত্র জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা অজিত দত্তর অগ্রজপ্রতিম বা সহযাত্রী তুল্য একজন পথ প্রদর্শক মনে করব না। আমার মনে হয় তাঁর সমস্ত পাপ, পতন এবং সাফল্যের ওপারে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একক পাহাড়চূড়ার মতো। যেদিকে তাকিয়ে থাকা যায়, আমরণ অপলক থাকা যায়, শুধুমাত্র বাঙালি বলে গর্ব করা যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved