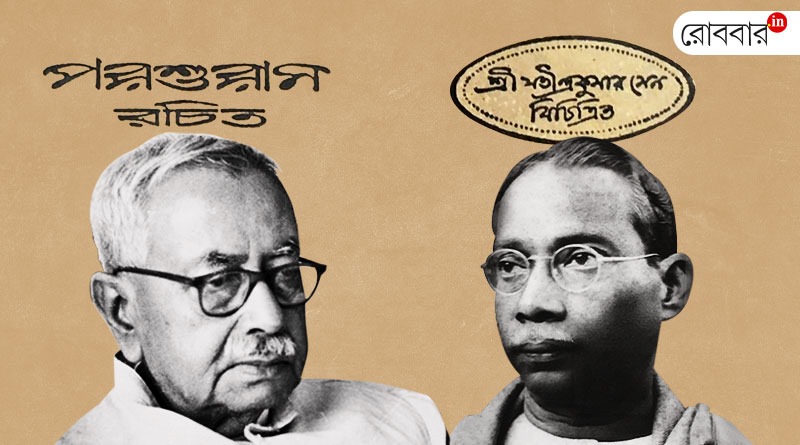

বাংলা বইয়ের মহলে, আমরা প্রায়শই কোনও কবি-সাহিত্যিককে একখানা আখ্যা দিয়ে বসি। জীবনানন্দর ক্ষেত্রে যেমন ধরুন– মৃত্যুচেতনার কবি। নজরুলের ক্ষেত্রে– বিদ্রোহী কবি। এই নানারকম ট্যাগের কৌশলে সাহিত্যপাঠ খানিক দুর্বল হয় বলেই আমার ধারণা। পরশুরামের কথা বলতে গিয়ে, একথা বলছি তার একটা গূঢ় কারণ রয়েছে। এবং, বাংলা অলংকরণের ক্ষেত্রে সেই প্রথম বোধহয় দাগিয়ে দেওয়ার শুরু। পরশুরামের নানা বইয়ে যতীন্দ্রকুমার সেন যে যে ছবি এঁকেছেন, তা দেখে বিমুগ্ধ পাঠক হয়তো তাঁদের জুটিকে ‘রাজযোটক’ বলে সম্বোধন করতে থাকে। আমার প্রশ্ন, কেন রাজযোটক? তা কি ব্যবসায়িক হিতার্থে?

রাজশেখর বসু প্রয়াত হলেন যখন, ১৯৬০ নাগাদ, তখন আমি পড়ি গভর্মেন্ট আর্ট কলেজে। থাকি পার্ক সার্কাসে, দিদির বাড়িতে। সেখান থেকেই যাতায়াত করতাম কলেজে। সেইদিন, মানে রাজশেখর বসুর মৃত্যুর দিন বাড়িতে ওঁকে নিয়ে নানা কথা চলছিল। ওঁর গল্পের ধরন, শব্দের ব্যবহার, কৌতুক– ইত্যাদি ইত্যাদি। যা দিয়ে আসলে রাজশেখর বসুকে চেনা যায়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, সেসময় পর্যন্ত আমি রাজশেখর বসু পড়িনি। ফলে ওঁর ‘নারদ’ যতীন্দ্রকুমার সেনের ছবিও সেভাবে দেখিনি। ছবি নিয়ে যদিও উৎসাহ ছিল ষোলোআনা। এর পর পরই আমার রাজশেখর বসু পড়া। ওঁকে জানা এবং স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধতাবোধও তৈরি হল। এখনও ওঁকে পড়ার ৬০ বছর পেরিয়েও, সেই মুগ্ধতাবোধ কাটেনি। এবং মনেই হয়, রাজশেখর বসু কিংবা পরশুরাম– এই দুই লেখক-অবতারের থেকেই বাঙালির বহু কিছু পাওয়ার রয়েছে। লেখার রীতি, অন্তর্গূঢ় ভাব, রাজনীতি– এইসব যদি বাদও দিই, তবুও নিখাদ আনন্দের যে রাজ্য রয়েছে পরশুরামের, তা আমবাঙালির হয়তো চিরকাঙ্ক্ষিত পাঠই ছিল। যদিও আজ কিছু অপ্রিয় কথাও বলব, এবং সে-কথা বলতেই আদপে এই কলম ধরা।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

অলংকরণ শিল্পীর কাজ নিজের ভাষ্যও তৈরি করা। ফিল্ম যেরকম একটা গল্প-উপন্যাসের থেকে সরে, পরিচালকের বয়ান বা রাজনীতি নির্মাণ করে, সেরকমই হওয়া উচিত অলংকরণ। আলাদা একটা মিডিয়াম। নইলে পাঠককে কি আমরা নির্বোধ ভাবছি না? যদি নির্বোধ না ভাবি, যা লেখা হচ্ছে, তাই আবার এঁকে বর্ণনা করতে হচ্ছে কেন? লক্ষ করবেন, অলংকরণের নিচে গল্পের কোনও একটা অংশও এমনকী তুলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু আমার মতে অলংকরণ হওয়া উচিত এমনই যে, শুধু ছবিগুলোও যদি পরপর দেখা যায়, তা গল্পের বাইরেও একটা নিজস্ব পরম্পরা বা স্টাইল তৈরি করতে পারে।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

বাংলা বইয়ের মহলে, আমরা প্রায়শই কোনও কবি-সাহিত্যিককে একখানা আখ্যা দিয়ে বসি। জীবনানন্দর ক্ষেত্রে যেমন ধরুন– মৃত্যুচেতনার কবি। নজরুলের ক্ষেত্রে– বিদ্রোহী কবি। এই নানারকম ট্যাগের কৌশলে সাহিত্যপাঠ খানিক দুর্বল হয় বলেই আমার ধারণা।

পরশুরামের কথা বলতে গিয়ে, একথা বলছি, তার একটা গূঢ় কারণ রয়েছে। এবং, বাংলা অলংকরণের ক্ষেত্রে সেই প্রথম বোধহয় দাগিয়ে দেওয়ার শুরু। পরশুরামের নানা বইয়ে যতীন্দ্রকুমার সেন যে যে ছবি এঁকেছেন, তা দেখে বিমুগ্ধ পাঠক হয়তো তাঁদের জুটিকে ‘রাজযোটক’ বলে সম্বোধন করতে থাকেন। আমার প্রশ্ন, কেন রাজযোটক? তাও ফিল্মের মতোই, কি ব্যবসায়িক হিতার্থে? হিট জুটি ব্যাপারখানা সাধারণত ফিল্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হিট জুটি তৈরি করে পাঠকপ্রিয়তা তৈরি করতে হবে, তাও পরশুরামের বাংলা লেখা পড়ানোর জন্য– এ কি বাংলা প্রকাশনার অতিরিক্ত মস্তিষ্ক কণ্ডূয়ন নয়? এর নেপথ্যে যদি বাংলা প্রকাশনা মহল না-ই থাকে, তবে কোথা থেকে এই তকমা জুটল তাঁদের, কেন জুটল– এ এক রহস্য। আমি বহু সময় সে রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েও শেষমেশ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছি।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

আরও পড়ুন: ‘পটুয়া’ যামিনী রায় বোধহয় ততটা শৈল্পিক নয়, যতটা ব্যবসায়িক

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

এখন আপনাদের প্রশ্ন হতেই পারে, আমার কেন মনে হয় পরশুরাম ও যতীন্দ্রকুমার সেন জুটি হিসেবে ‘রাজযোটক’ নয়? স্পষ্টতই একটা কারণে। তা হল, পরশুরামের লেখার আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়া যতীন্দ্রকুমার সেন আর কিছু করেননি। একজন অলংকরণ শিল্পী হিসেবে, আমার মনে হয় কেবলমাত্র লেখক যা লিখেছেন তারই অনুবাদ করা অলংকরণ শিল্পীর কাজ নয়। অলংকরণ শিল্পীর কাজ নিজের ভাষ্যও তৈরি করা, অলংকরণের ভাষা তৈরি করা। ফিল্ম যেরকম একটা গল্প-উপন্যাসের থেকে সরে, পরিচালকের বয়ান বা রাজনীতি নির্মাণ করে, সেরকমই হওয়া উচিত অলংকরণ। আলাদা একটা মিডিয়াম। নইলে পাঠককে কি আমরা নির্বোধ ভাবছি না? যদি নির্বোধ না ভাবি, যা লেখা হচ্ছে, তাই আবার এঁকে বর্ণনা করতে হচ্ছে কেন? লক্ষ করবেন, অলংকরণের নিচে গল্পের কোনও একটা অংশও এমনকী তুলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু আমার মতে অলংকরণ হওয়া উচিত এমনই যে, শুধু ছবিগুলোও যদি পরপর দেখা যায়, তা গল্পের বাইরেও একটা নিজস্ব পরম্পরা বা স্টাইল তৈরি করতে পারে। এখান থেকেই আমার যতীন সেনের অলংকরণের সঙ্গে বিরোধিতা। যতীন সেন অলংকরণ শিল্পী হিসেবে পরশুরামের লেখার অনুবাদের বাইরে খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেননি বলেই আমার মনে হয়েছে।

এখন যদি প্রশ্ন করেন, তাহলে যদি জুটি হিসেবেই ভাবি, তাহলে কাদের জুটিকে আমি পছন্দ করি? প্রথমেই বলব শিবরাম চক্রবর্তী এবং শৈল চক্রবর্তীর কথা। শৈল চক্রবর্তীর যে নিজস্বতা, তা শিবরামের অমন অপূর্ব কৌতুক ছাড়িয়েও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরশুরাম পড়তে পড়তে যতীন সেনের ছবি না দেখলেও আমার অন্তত রসগ্রহণে কমতি হয় না। কিন্তু শিবরামের ক্ষেত্রে তা হয়। সম্ভাবনা ছিল অবশ্যই গৌরকিশোর ঘোষ এবং অহিভূষণ মালিকের– বিশেষ করে ব্রজদার গুল্প এবং আরও নানা লেখার সঙ্গে যে সূক্ষ্ম মজাদার স্বল্পায়তন অলংকরণ করতেন অহিভূষণ, তা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে ভালোই হত।

ফিরে আসি রাজশেখর বসুর কথায়। যাঁরা ওঁর হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি দেখেছেন, তাঁরা ডাহা নিশ্চিত যে রাজশেখর বসু ছিলেন খুঁতখুঁতে, ত্রুটিবিহীন এক সাহিত্য উপাসক। তাঁর জীবনচর্যা এবং লেখালিখি সেসবের সাক্ষ্যপ্রমাণ। কিন্তু সেই রাজশেখর বসুর জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত। অথচ সেই বইয়ের প্রচ্ছদ কার করা তার উল্লেখ নেই সারা বই জুড়ে। কাজের ধরন দেখে, যদিও বোঝা যায়, সমর দে সেই বই দু’টির প্রচ্ছদশিল্পী, কিন্তু সে কথা মুদ্রিত অক্ষরে থাকবে না কেন এমন বিচক্ষণ রাজশেখর বসুর বইতে? এই ত্রুটির নেপথ্যে কে? প্রকাশক, লেখক নাকি প্রচ্ছদশিল্পীদের অমোঘ নিয়তি?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved