প্রকৃতির কথা ‘রবিচ্ছায়া’-তে বারেবারেই এসেছিল। তা কখনও বসন্তের হাওয়া, কোকিলের ডাক, নদীর কলধ্বনি, ফুলের কোলাকুলি, বিজলীর চমকে, মেঘের ডাকে, কখনও আবার গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশীর ডাকে। এই প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে কবি মানুষকেও যুক্ত করে দেন।

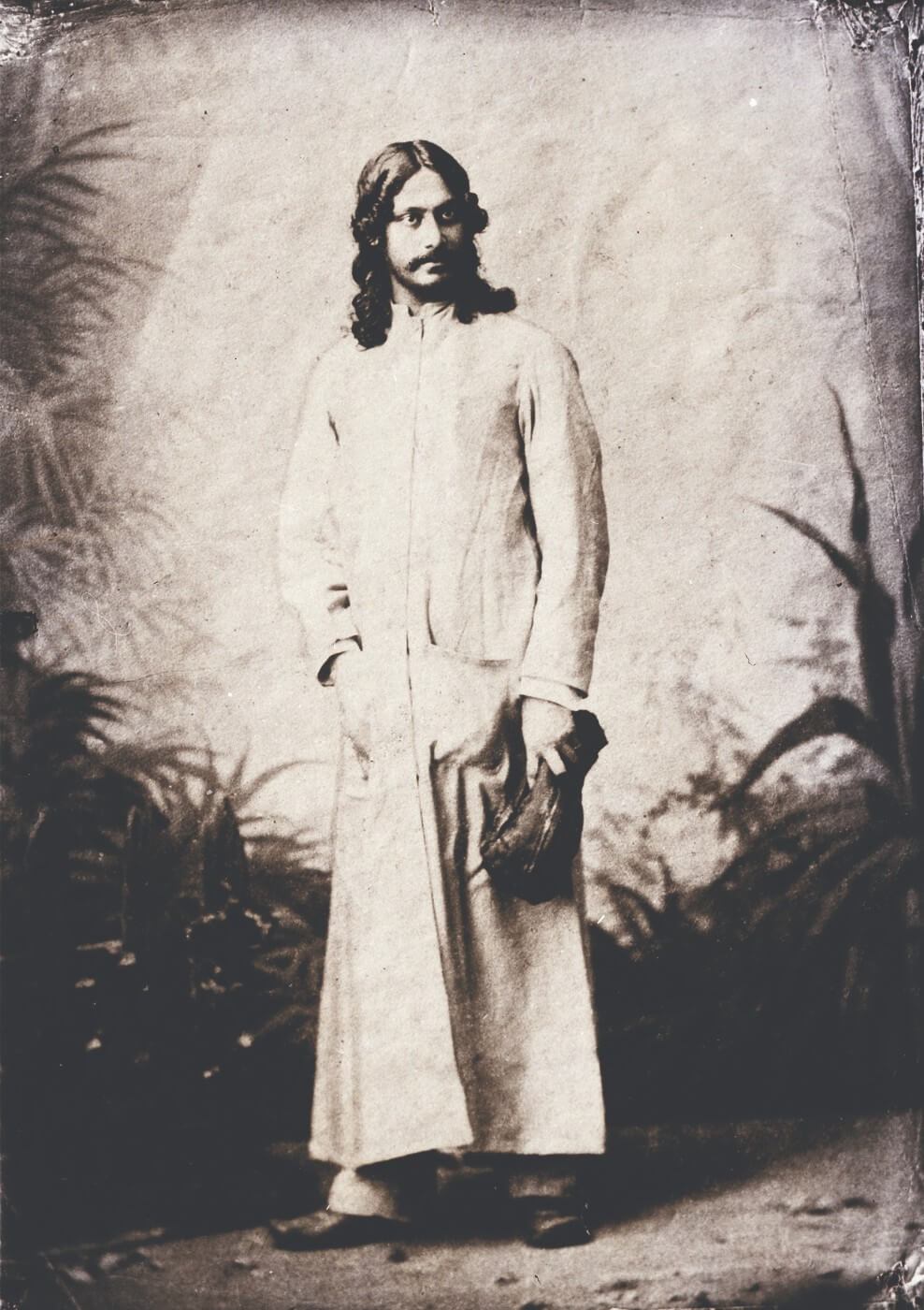

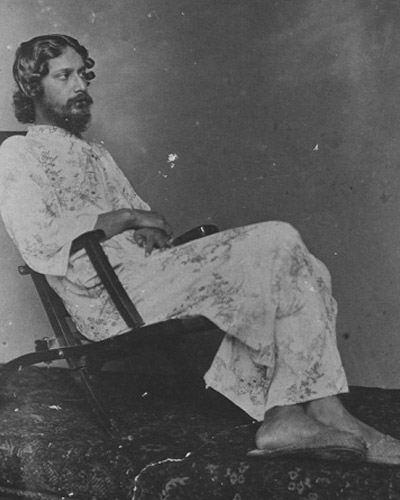

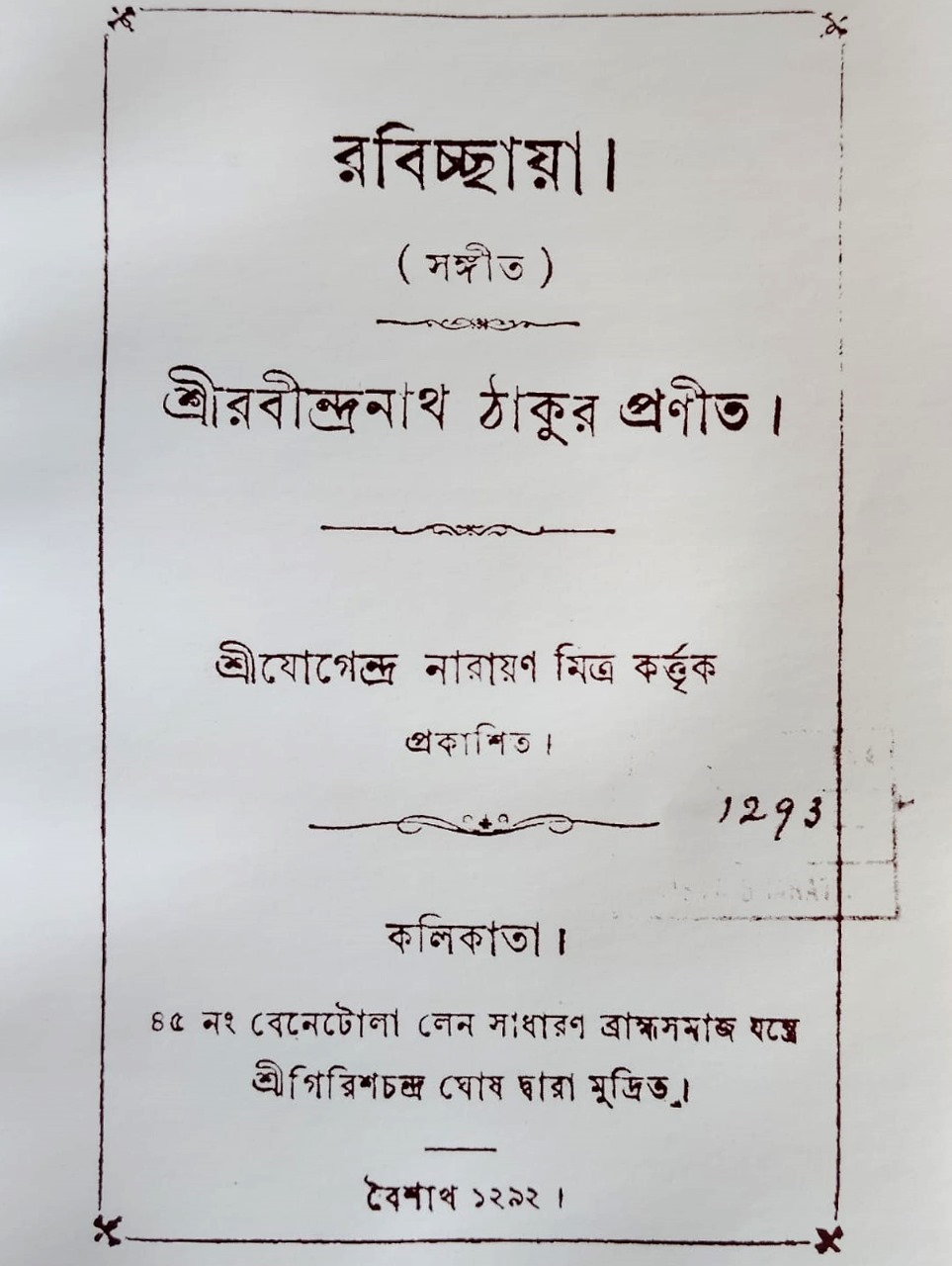

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গানের বই ‘রবিচ্ছায়া’ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি হিসেবে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৪। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত’ দীর্ঘ ‘অভিলাষ’ কবিতাটিকে সূচনা ধরলে, ‘রবিচ্ছায়া’ প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন ১১ বছরের। বেশ কিছু কবিতা ও গান লিখেছেন এবং সে সঙ্গে প্রথম পর্বের কিছু গল্প, ভ্রমণকথা, সাহিত্য আলোচনা, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য ও সামান্য অনুবাদ। তখনও পাঠকমহলে বিশেষ জনপ্রিয় নন, যদিও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ পাঠকমহলে কিছুটা পরিচিত। এর কারণ ‘ভারতী’, ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, ‘তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা’ ও কিছু বইয়ের মধ্যে গান প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা গানের যে ধারা তার থেকে অনেকটাই আলাদা লাগছে সে গান। তাই রবীন্দ্রনাথের সমবয়সি ও বন্ধুস্থানীয় যুবক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (জন্ম ১৮৬১) কবির অগ্রন্থিত গানগুলি একটি বইয়ের মধ্যে আনার উদ্যোগ নেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা না নিলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ ছিল এবং সিটি স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ গানগুলি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ বইটির নামকরণ করে দেবেন এবং একটি ভূমিকাও লিখে দেবেন।

বইয়ের নাম বিষয়ে ১৮৮৪ সালের ২০ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘‘‘আলোছায়া’ বললে কেমন হয়? আর ‘রবিচ্ছায়া’ যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে– যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য। আমার সঙ্গে এর আর কোন সম্পর্ক নাই।’’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

‘রবিচ্ছায়া’ নাম দেওয়া কেন? তিনি জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতগুলি যখন তান-লয়-স্বরযোগে গীত হয়, তখন মনে হয় স্বর্গ থেকে সেসব সংগীত আকাশ ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে পৃথিবীর সংসার দাবদাহে দগ্ধ মানবমণ্ডলীকে শান্তি দেওয়ার জন্য নেমে আসছে। মেঘের মতোই যেন সে গানের ছায়া আছে আর বৃষ্টির মতো তাপিত শরীর ও মনে শীতলতার স্পর্শ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। যোগেন্দ্রনারায়ণ দু’-চারটি বাক্যের পরে লেখেন, ‘তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে, তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুর ভাবে হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

১৯৫টি গান ছিল সে সংকলনের মূল অংশে আর ৪টি গান যুক্ত করা হয়েছিল পরিশিষ্টে। সব মিলে ১৯৯ গান। পরবর্তী সময়ে অবশ্য জানা যায় যে, বইটির প্রথম সংস্করণের ১৩৮ নম্বর পৃষ্ঠার গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়। ‘প্রভু দয়াময়, কোথা হে দয়াময়’ পঙ্ক্তিটি দিয়ে যে গানের সূচনা, সেটি লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবারে রবীন্দ্রনাথ বইটির ভূমিকায় যা লিখেছিলেন, তা কিছুটা জানা যাক। তিনি চাননি তাঁর গানগুলি বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্থায়িত্ব পাক কারণ ‘বাল্যকালের মুহুর্ত্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল।’ রবীন্দ্রনাথের আর একটি আপত্তির কারণ ছিল অনেকগুলি গানে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ ছিল না। আসলে তখনও সুর বসানো হয়নি। তবে যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বাধা দেননি কারণ কাছের মানুষজনের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারতেন না। তাই সে বই ৪৫ নম্বর বেনেটোলা লেনের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, গিরিশচন্দ্র ঘোষের দ্বারা মুদ্রিত হয়ে, এখন থেকে ১৪০ বছর আগের এক বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

যোগেন্দ্রনারায়ণ নিজের অর্থব্যয়েই বইটি প্রকাশ করেছিলেন বলেই মনে হয়। এর কারণ হল তিনি রবীন্দ্র প্রতিভার গুণগ্রাহী। এর সঙ্গে আর একটি কারণও ছিল, যা তিনি ‘প্রকাশকের বক্তব্য’-এ উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে, অনেকেই গুরুজনদের কাছে গান গাইতে সংকোচ বোধ করে কারণ সামাজিক শিক্ষার অভাব আর ভালো গানের অভাব। ‘রবিচ্ছায়া’ প্রকাশের উদ্দেশ্য ভালো গানের অভাব ‘কতক পরিমাণে দূরীকরণ করা’। তাই সাধারণের গান ও পাঠের জন্য রবিবাবুর গানের বই প্রকাশ করা। কিন্তু ‘রবিচ্ছায়া’ নাম দেওয়া কেন? তিনি জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতগুলি যখন তান-লয়-স্বরযোগে গীত হয়, তখন মনে হয় স্বর্গ থেকে সেসব সংগীত আকাশ ভাসিয়ে, ধীরে ধীরে পৃথিবীর সংসার দাবদাহে দগ্ধ মানবমণ্ডলীকে শান্তি দেওয়ার জন্য নেমে আসছে। মেঘের মতোই যেন সে গানের ছায়া আছে আর বৃষ্টির মতো তাপিত শরীর ও মনে শীতলতার স্পর্শ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। যোগেন্দ্রনারায়ণ দু’-চারটি বাক্যের পরে লেখেন, ‘তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে, তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুর ভাবে হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।’

১২৯২ সালে যোগেন্দ্রনারায়ণ ১৯৯টি গানকে তিনটি গোত্রে ভাগ করেছিলেন। সেগুলি হল ‘বিবিধ সঙ্গীত’, ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ এবং ‘জাতীয় সঙ্গীত’। তবে প্রকাশকের বক্তব্যে তিনি গানগুলিকে ধর্মসংগীত, প্রকৃতি সংগীত এবং প্রণয় সংগীত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর কয়েক দশক পরে নামগুলি বদলাতে থাকে এবং ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন ‘বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে’ এগিয়ে এলেন তখন গানের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে আর নাম পেয়েছে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। নামের এই পরিবর্তন আর ‘ভাবের অনুষঙ্গে’ রবীন্দ্রনাথের হাতে গানের বিন্যাস ‘রবিচ্ছায়া’র প্রকাশক যোগেন্দ্রনারায়ণ অবশ্য দেখে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩২ সালে প্রয়াত হন। তবে তিনি তাঁর ভূমিকায় রবিবাবুর গানের যে তিনটি ধারার কথা ১৮৮৫ সালে লেখেন, সেগুলিই রবীন্দ্র সংগীতের প্রধান ধারা হিসেবে পরবর্তীকালে প্রবাহিত হয়েছে।

শুধু গানে নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনেরও প্রধান তিনটি ভাব হল ধর্ম, প্রকৃতি ও পরিণয়। ধর্মকে তিনি কত বিচিত্র রূপে দেখেছিলেন তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, ছবিতে, ব্রাহ্মসমাজ এবং বিশ্বের দরবারে প্রদত্ত বক্তৃতায় এবং দু’-খণ্ডে প্রকাশিত ‘শান্তিনিকেতন’ ভাষণে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে তিলতিল করে গড়ে তুলেছিলেন ধর্মের সে তিলোত্তমা মূর্তি। সেসব বৃহৎ কথা থাক। রবীন্দ্রনাথের ২৪ বছর বয়সে প্রকাশিত ‘রবিচ্ছায়া’তে স্বর্গের দেবতার সঙ্গে নিজেকে কোন সম্পর্কে বেঁধে ছিলেন তার সামান্য পরিচয় নেওয়া যাক। ‘কত বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া’ গানটির প্রথম দিকে বলছেন যে, তিনি বুঝতে পারছেন না কেমন করে স্বর্গের দেবতাকে নিজের প্রণয়ের কথা শোনাবেন! ভয় নয়, ভক্তি নয়, রবীন্দ্রনাথ শোনান প্রেমের কথা। লেখেন–

ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি

চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;

কেহ না জানিবে মোর গভীর প্রণয়

কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারি চয়।

আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি

কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি?

এটাকেই ‘ছায়া’ বলছেন যোগেন্দ্রনারায়ণ। প্রণয়ের আচ্ছাদন, ভালোবাসার ছায়া। যোগেন্দ্রনারায়ণ বলছেন যে, ‘এ ঘোর সংসার কাননে’ শান্তি আনে রবীন্দ্রনাথের গানের সরল ভাব, সুমিষ্ট ভাষা আর প্রাণস্পর্শী অনুভূতি।

‘রবিচ্ছায়া’র গানে প্রণয়ের কথা ছিল, কবির সে বয়সের ধর্ম মেনে বারেবারেই এসেছিল। তার একটি হল সে বইয়ের ৪৬ তম গান, যা আগে ‘ভারতী’ পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল–

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।

ভয় নাইক, সুখে থাক,

অধিক ক্ষণ থাকব নাক,

আসিয়াছি দুদণ্ডের তরে!

দেখব সুধু মুখ খানি

শুনব দুটি মধুর বাণী

আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ গানটির কিছু শব্দ বদলেছেন, ‘সুধু’-কে ‘শুধু’ করেছেন, পঙ্ক্তির সংখ্যা কমিয়েছেন কিন্তু মূল ভাবে হাত দেননি। আসলে এই গানের মধ্যে গভীর প্রেমের এমন এক প্রচ্ছায়া ও প্রশান্তি আছে যা কোনও দিন পুরনো হয় না। ‘রবিচ্ছায়া’ বইয়ের ‘ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর’ গানটির কথাও মনে আসে। কবি বলছেন যে, তিনি প্রেমিকাকে যে উপহার দিতে চান তা হল তাঁর হৃদয়। কারণও বলছেন, ‘কোন হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুম ভার?’ তারপর যোগ করছেন, তাহলে হৃদয়-ধামে ‘তোমারি নামে বাজিবে মধুর স্বরে মরম বীণার তার’।

আর প্রকৃতির কথা ‘রবিচ্ছায়া’তে বারেবারেই এসেছিল। তা কখনও বসন্তের হাওয়া, কোকিলের ডাক, নদীর কলধ্বনি, ফুলের কোলাকুলি, বিজলীর চমকে, মেঘের ডাকে, কখনও আবার গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশীর ডাকে। এই প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে কবি মানুষকেও যুক্ত করে দেন। ‘শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি’-তে লিখছেন–

সখী, শিশিরে মুখানি মাজি

সখী, লোহিত বসনে সাজি

দেখো বিমল সরসী-আরশির ’পরে অপরূপ রূপরাশি।

থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া

নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া

ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া শরমের মৃদু হাসি।

সরসীর আরশিতে মুখের যে আধখানা ছায়া তৈরি হয়, সেটিই রবিচ্ছায়া। তিনি তাঁর গানের কলির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি ও প্রেমকে মিলিয়ে দিয়েছেন। নদী ও নারী একবিন্দুতে এসে মিশেছে।

প্রেম যেমন প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে পারে, তেমনই ধর্মও তার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে। সেকথা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন তাঁর ‘মুক্তির দীক্ষা’ ভাষণে। বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন আশ্রমে ‘পাখিরাই আমাদের ধর্মবন্ধু, যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু।’ রবীন্দ্রনাথ মানুষের মতোই প্রকৃতির মধ্যে দেবতাকে খুঁজে পান। গেয়ে ওঠেন–

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন—

মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন।।

তরুণ অরুণ নবীনভাতি, পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি,

রূপরাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন।।

আমাদের কাছে এসবই রবিচ্ছায়া। এই ছায়া আমাদের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ।

… রবিচ্ছায়া-য় আরও পড়ুন …

পবিত্র সরকার-এর লেখা: ছায়াসুনিবিড়

জয়দীপ ঘোষ-এর লেখা: ছায়ার সঙ্গে কুস্তি

শ্রুতি গোস্বামী-র লেখা: ছায়ার নারীস্বরূপ কোথায় পেলেন রবীন্দ্রনাথ?

সম্বিত বসু-র লেখা: রবীন্দ্রনাথ এখানে হস্তাক্ষর শেখাতে আসেননি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved