জনাব মান্টো! অনেকে এখনও মনে করেন, ছোটগল্প মানে যার শেষ হবে আকস্মিকতায়। ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’-এ। কিন্তু চমকপ্রদ শেষ তো শুধু লেখকের গোপন করে রাখার কৌশল মাত্র। আখ্যানের হাতসাফাই। ভেল্কিবাজি। ছোটগল্পের আসলে শক্তি তার ঈঙ্গিতময়তায়– পেঁয়াজের খোসার মতো তার অসংখ্য পরতে। আর সেটাই কী আশ্চর্য দক্ষতায় করেছেন আপনি। ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে, কাঁচি দিয়ে আখ্যানকে নিখুঁত মাপে কেটে কেটে, বলা না-বলার সুতো দিয়ে সেলাই করে। দৃশ্য-অদৃশ্যের খেলা খেলে।

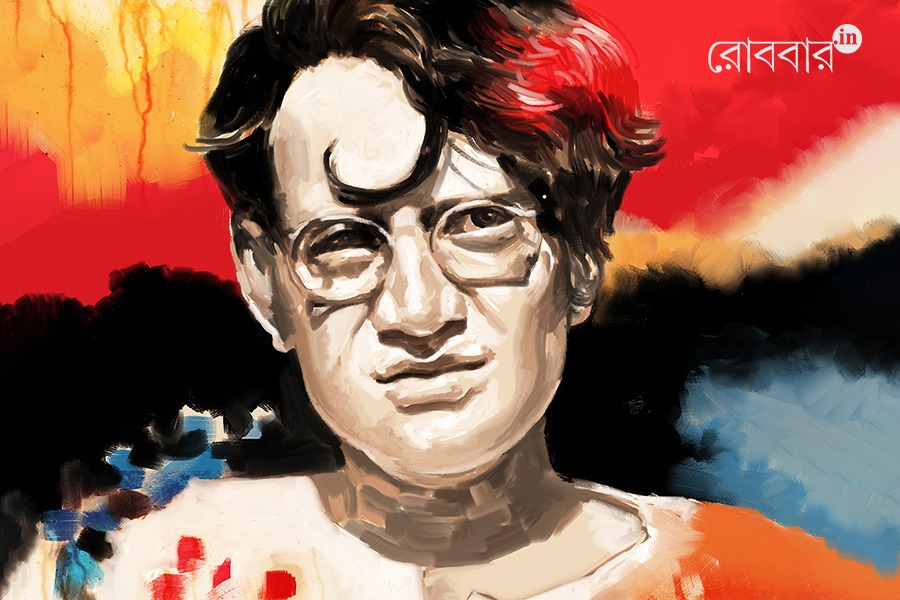

প্রচ্ছদে মান্টোর প্রতিকৃতি দীপঙ্কর ভৌমিক

জনাব সাদাত হাসান মান্টো! দর্জি হতে কোনও দিন চাননি আপনি। অথচ আসলে আপনি একজন দর্জিই ছিলেন।

কথাটা শুনে নিশ্চয়ই ঝাঁ করে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছে আপনার। রাগের চোটে এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুলে ফেলেছেন আনকোরা একটা বিয়ারের বোতল। দু’চুমুক দেওয়ার পর ভীষণ রাগে, আপনার পাঞ্জাবি উর্দু জবানে বাছা বাছা কয়েকটা চার অক্ষর ব্যবহার করে ফেলেছেন আমার উদ্দেশে। চিৎকার শুনে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আপনার স্ত্রী সাফিনা বেগম ছুটে এসেছেন আপনাকে সামলাতে। আর আপনি নিশ্চয়ই তড়পে তড়পে তাঁকে বলছেন, ‘ছোকরার সাহস দেখো!’

সত্যিই তো দর্জি হতে চাননি আপনি। বরং সোচ্চারে ঘোষণাও করেছেন সে কথা! বারবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার পর বলেছেন, ‘এই সমাজের পোশাক খোলার আমি কে? সমাজের নিজেরই তো কোন পোশাক নেই। না, তাকে ঢাকতেও চাইনি আমি। সেটা আমার কাজ নয়, সেই কাজ একজন দর্জির।’

উল্টে আপনি চেয়েছিলেন ঈশ্বর হতে। নিজের কবরের জন্য নিজেই লিখেছেন সমাধিফলক। ‘এখানে শুয়ে আছে সাদাত হাসান মান্টো। তাঁর সঙ্গে ছোটগল্পের সমস্ত শিল্প ও রহস্য। আর টন টন মাটির নিচে চাপা পড়ে সে ভাবছে কে বেশি বড় ছোটগল্পকার? মান্টো না স্বয়ং ঈশ্বর?’

পরে অবশ্য আপনার বাড়ির লোক বদলে দিয়েছিল সমাধিফলকটাকে। কিন্তু আপনার কথা মেনে নিয়েছে সব্বাই। এমনকী, ভীষণ নাক উঁচু, সালমান রুশদিও। ভারতীয় সাহিত্যকে নাকচ করে দেওয়ার পরও রুশদি আপনার ছোটগল্প নিয়ে গদগদ। বলেছেন, আপনিই এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার।

কিন্তু মান্টো মিয়া, এত কিছুর পরও আমি বলব, আপনি আসলে একজন দর্জিই। আর ঠিক দর্জির মতোই পোশাক নিয়ে আপনার এক আশ্চর্য ‘ফেটিশ’ ছিল। যে ফেটিশ, আপনার লেখার ছত্রে ছত্রে।

আমি প্রথমেই ‘রামখিলায়ন’ গল্পের কথা বলব। রামখিলায়ন ছিল ধোপা। যে এক সময় গল্পের সাদাতের বিরাট বড়লোক ব্যারিস্টার দাদা সৈয়দ হাসানের বাড়িতেও কাপড় নিতে যেত। আর গরিব, বম্বের চালে থাকা, সদত যে সেই ব্যারিস্টারেরই ভাই সেটা শুনেই সে প্রথম বলেছিল সেই পোশাকের কথাই। ‘পাগড়ি, ধুতি, কুর্তা’ সৈয়দ সেলিম ব্যারিস্টার তাকে দিয়ে গিয়েছিল বম্বে ছেড়ে যাওয়ার সময়।

দ্বিজাতিতত্ত্ব, পার্টিশানের আবহে বম্বে শহর তথা গোটা উপমহাদেশের বদলে যাওয়ার কথাই আপনি ধরেছিলেন এই রামখিলাবনের ভেতর দিয়ে। হিসেব রাখতে পারত না রামখিলাবন। যা দেওয়া হত, সেটা নিয়েই খুশি হত। সৈয়দ সলিম ব্যারিস্টারের বাউন্ডুলে ভাই দিনের পর দিন তার টাকা বাকি রাখলেও কোনও দিন আপত্তি করেনি সে। এমনকী, বিয়ের পর সাদাত বড় ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার পরেও হিসেব চায়নি সে। অগাধ বিশ্বাসে তাকে ভরসা করেছে। আবার স্বাধীনতার পর বম্বে শহরে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর, ব্ল্যাকে জাল মদ গিলে লিভার নষ্ট করে ফেলেছে সেই রামখিলাবনই। আর অসুস্থ সেই রামখিলাবনকে গাড়ি ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে সদতের বেগম। সুস্থ করেছে তাকে। আর রামখিলাবনও পরম কৃতজ্ঞতায় মনে রেখেছে সে কথা।

কিন্তু পার্টিশানের, দাঙ্গার আবহে, পর আকণ্ঠ মদ গিলে সেই পাগড়ি, ধুতি, কুর্তা পরা সেই রামখিলাবনই চিনতে না পেরে খুন করতে যায় সদতকে। পরে অবশ্য ভুল বুঝতে পেরে পিছিয়ে যায়।

পাগড়ি, ধুতি, কুর্তা! একজন মুসলমান ব্যারিস্টার দিয়েছিল এক হিন্দু ধোপাকে। সেই পোশাকেরই মানে কী আশ্চর্য ভাবে বদলে যায় এই গল্পে। না দাগ দিয়ে, উচ্চকিত কণ্ঠে সে কথা বলেননি আপনি। অদৃশ্য অথচ অপরিহার্য সুতোর মতো, কাপড়ের ছিটের মতো, আশ্চর্য দক্ষতায়, নিরুচ্চারে গেঁথে দিয়েছেন গল্পের শরীরে। নিঁখুত দর্জির মতো।

‘কালো সালোয়ার’। পোশাকের নাম নিয়েই গল্প লিখেছেন আপনি। সেই গল্পের কেন্দ্রে সুলতানা নামের এক যৌনকর্মী। ব্রিটিশ রাজের সেই দিল্লি শহরে যৌনকর্মীদের জন্য নতুন একটা মহল্লা তৈরি করেছে। যাতে শহরের আনাচে কানাচে ঘুরে ‘গন্দগি’ ছড়াতে না পারে তারা।

একই রকম দেখতে সারি সারি ফ্ল্যাট। তার মধ্যে সুলতানা নিজের ফ্ল্যাট চেনে আশ্চর্য এই সাইনবোর্ড দেখে। সে সাইনবোর্ড এক লন্ড্রির। তাতে লেখা, ‘এখানে ময়লা কাপড় ধোলাই করা হয়’। ভাবা যায়! সমাজের একদম নিচু তলার মানুষদের নিয়ে লিখছেন আপনি। লিখছেন যৌনকর্মীদের কথা। যাদের কাছে ছুটে আসে সমাজের মান্যগণ্যরা। তাদের ময়লা আসলে ধোলাই হয় শহরের উপান্তে অবস্থিত এই যৌনপল্লিতেই। মহরমের দিনে কালো কাপড় পরতে যায় সুলতানা। তাই নিজের সাদা পেটিকোট, ওড়না সে কালো রং করায় বাড়ির নিচের সেই লন্ড্রিতেই। ছোট ছোট বাসনা পূরণের, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্ধকারে নেমে যাওয়ার কী অসম্ভব চিত্রকল্প। গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু আপনি এই সব কিছুই জোর করে বলেন না মান্টো সাহেব। শুধু এমব্রয়ডারির মতো বুনে দেন আখ্যানের শরীরে। গল্পের ‘কালো সালোয়ার’ তাই আসলে সুলতানার গোটা জীবন ধরে ঠকে যাওয়ার এক আশ্চর্য রূপক হয়ে ওঠে।

পোশাকের বর্ণনা উঠে আসে ‘আমার নাম রাধা’ গল্পেও। বেনারসের তাবায়েফের মেয়ে রাধা। বম্বের হিন্দি ছবির ভ্যাম্প হওয়ার জন্য। সেখানে সে নাম নেয় নীলম। পুরুষ দর্শককে খুশি করার জন্য, কিংবা হয়তো নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ব্লাউজের বদলে ছোট্ট বডিস পরিয়ে, প্রায় নগ্ন করে শ্যুট করে পরিচালক। সেটা বুঝলেও কিছু করার থাকে না রাধার।

কিন্তু রাধাকেই ছোট করে সাধারণ লোক। তাদের প্রতিভূ স্টুডিওর উল্টোদিকের পানের দোকানদার। তার কাছে প্রায় উপাস্য হিরো রাজ কিশোর। নিজের ইমেজ তৈরিতে সদাব্যস্ত রাজকিশোর। স্বদেশি আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ বোঝাতে, সব সময় খাদির কুর্তা পরে রাজকিশোর। এমন ভাবে যাতে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকে তার সুঠাম পেশিবহুল শরীর। ঠিক তার নিজেকে জাহির করতে চাওয়ার মতোই দেখানেপনায়।

ভণ্ড, হিপোক্রিট রাজ কিশোর। তার খাদির পোশাক সেই ভণ্ডামি ঢাকতে পারে না। স্ত্রীর সামনে যে নিলমের কাছে থেকে সে রাখি পরতে চায়। সম্বোধন করতে চায় বোন বলে, তার ঘরেই ইচ্ছে করে ফেলে যায় হাত ব্যাগ। যাতে তার অছিলায় ফের ফিরে আসতে পারে সে। নীলমের তার প্রতি অনুরাগের কথা জানে সে। কিন্তু সে তাকে ভোগ করতে যায় আড়ালে। নিজের ইমেজ বজায় রেখে। উল্টোদিকে আলুথালু পোশাক পরা নীলম, তার রাধা নামের মতোই সযত্নে লুকিয়ে রাখতে পারে তার অকপট প্রেমের গভীরতা।

শরীর দেখানো খাদির পোশাক! কী আশ্চর্য ভাবে ব্যবহার করেন আপনি মান্টো। মানুষের জটিলতা, কপটতার মাঝে কী অপার দক্ষতায় করে দেন রাজনৈতিক ধারাভাষ্য। কমেন্ট করান আপনার সমকালীন রাজনীতি নিয়ে।

রাজনীতি নিয়ে আপনার তির্যক্ত মন্তব্য উঠে আসে ‘স্বরাজের জন্য’ গল্পে। এই গল্পেও পোশাকের বর্ণনায় উঠে আসে খাদির কথা। উঠে আসে স্বাধীনতার নেতা এক বাবাজির কথাও। এই বাবাজির নাম নেন না আপনি মান্টো। কিন্তু তার হাতের লাঠি, পরনের ছোট্ট কৌপিনের কথা বলে মুহূর্তে বুঝিয়ে দেন তিনি কে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাদাতের বন্ধু ঘুলাম আলি। অমৃতসর শহরে, জালিওয়ানওয়ালা বাগে যে কংগ্রেসের রাজনীতির এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। খাদি পরা মুসলিম প্রেমিকাকে বিয়ে করার জন্য বাবাজির কাছে সম্মতি চায় সে। জালিওয়ানওয়ালা বাগের সভায় সবার মাঝে সেই সম্মতি দেনও বাবাজি। কিন্তু সেই সঙ্গে নিদান দেন, তাঁর চিরাচরিত মতাদর্শ মেনে। বিয়ে করলেও নবদম্পতি থাকে বন্ধুর মতো। সভার হাজারো লোকের ভিড়ে বাবাজির কথায় সম্মতি জানায় ঘুলাম আলিও। প্রেমিকা, হবু স্ত্রীর সম্মতি না নিয়েই ঘোষণা করে বসে, যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততদিন সন্তানের জন্ম দেবে না তাঁর স্ত্রী।

গল্পের শেষে জানা যায় শেষ অবধি বাবাজিকে প্রত্যাখানই করেছিল ঘুলাম আলি। স্বদেশিয়ানা ছেড়ে বম্বে শহরে ব্যবসাদার হয়েছে সে তখন। মানুষের জৈব প্রবৃত্তি মেনে সন্তানও হয়েছে তার। শুধু রাবারকে ঘৃণা করে সে। রাবারের কোনও জিনিস রাখতে চায় না তার দোকানে। ঘুলাম আলির এই রবারকে ঘৃণা করাও এই আশ্চর্য প্রতীক। কিছু না-বলে, অনেক কিছু বলে দেওয়া।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কপট দার্শনিকতা আসলে মেনে নিতে পারেননি আপনি মান্টো। কারণ মিথ্যে দেবপ্রতিম মানুষ নয়, আপনি বিশ্বাস করতেন রক্ত-মাংস-ঘাম মাখা প্রকৃত মানুষকে। ঘুলাম আলির মতো অবিভক্ত ভারতের মুসলমানের অনেকেই শেষ অবধি প্রত্যাখান করেছিল বাবাজিসুলভ সেই কৃত্রিম দর্শনকে। খিলফত আন্দোলনকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিল মুসলমান জনমানস থেকে চৌরি চোওরার পর। বরং তার জায়গায় আস্তে আস্তে জায়গা করে নিয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। এসব কথা কিছুই আপনি খুলে বলেন না মান্টো। না সংলাপে, না বর্ণনায়। আপনি শুধু ঘুলাম আলি আর এক বাবাজির কথা বলেন। ঠিক সেলাইয়ের মতো। যাকে দেখা যায় না। কিন্তু তা দিয়েই জুড়ে রাখা হয়েছে পোশাকের কাপড়।

জনাব মান্টো আপনার কথা বললেই লোকে দুটো গল্পের কথা বলে। একটা ‘খোল দো’ আর একটা ‘টোবা টেকসিং’। দেশভাগ পরবর্তী দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা গল্প ‘খোল দো’। কবন্ধ সে সময়ে, যুবতী মেয়েকে হারিয়ে ফেলে এক বাবা। ট্রাক আর বন্দুক নিয়ে ঘোরা একদল যুবকের করে মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার অনুরোধ করে বাবা। দোয়া করে তাদের জন্য। মেয়েটিকে খুঁজেও পায় লোকগুলো। তাকে তুলে নিয়ে তাদের ট্রাকে। অচৈতন্য মেয়েটিকে বাবা শেষে খুঁজে পায় হাসপাতাল। জানতে পারে তাকে পাওয়া গেছে রেললাইনের ধারে। ঘরটা গুমট, তাই ডাক্তার বলে জানলা খুলে দেওয়ার কথা। আর ‘খোল দো’ কথাটা শুনেই মেয়েটা নামিয়ে দেয় তাঁর পাজামা। সে যেন মেনেই নিয়েছে বেঁচে থাকা মানেই বারবার ধর্ষিত হওয়া।

এই গল্পে মাত্র দু’বার পোশাকের কথা বলেন আপনি। একবার যখন মেয়েটাকে খুঁজে পায় বন্দুকধারী যুবকরা। তখন দোপাট্টা দিয়ে বারবার বুক ঢাকছিল সে। আর একবার একদম শেষে পাজামা নামিয়ে দিয়েছিল সে। দোপাট্টা আসলে তার শালীনতা রক্ষায় চেষ্টাটুকু মাত্র। আর পাজামা নামিয়ে দেওয়া তার চরম বাস্তবতা। মেয়েটা নয়, আপনি আসলে এই উপমহাদেশের কথাই বলেছিলেন মান্টো।

আবার ‘টোবা টেকসিং’ গল্পে দেশভাগের পর হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের মধ্যে যখন ভাগাভাগি করে নেওয়া হচ্ছিল পাগলাগারদের পাগলদের– তখন ঠিক নো ম্যানস ল্যান্ডে পোশাক পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল নগ্ন পাগলগুলোকে। কিন্তু সেই পোশাক বারবার খুলে ফেলছিল তারা। ওই পাগলগুলোর মতোই এই উপমহাদেশ, তার সমস্ত মানুষগুলোই তখন নগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে!

জনাব মান্টো! অনেকে এখনও মনে করেন, ছোটগল্প মানে যার শেষ হবে আকস্মিকতায়। ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’-এ। কিন্তু চমকপ্রদ শেষ তো শুধু লেখকের গোপন করে রাখার কৌশল মাত্র। আখ্যানের হাতসাফাই। ভেল্কিবাজি। ছোটগল্পের আসলে শক্তি তার ঈঙ্গিতময়তায়– পেঁয়াজের খোসার মতো তার অসংখ্য পরতে। আর সেটাই কী আশ্চর্য দক্ষতায় করেছেন আপনি। ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে, কাঁচি দিয়ে আখ্যানকে নিখুঁত মাপে কেটে কেটে, বলা না-বলার সুতো দিয়ে সেলাই করে। দৃশ্য-অদৃশ্যের খেলা খেলে।

সাদাত হাসান মান্টো! আপনি আসলে এক দর্জিই। অলীক, অলৌকিক। ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাশালী।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved