কবিতার ব্যাপারে, ওঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কখনও খালি হাতে ফিরতে হয়নি শক্তিকে। কিন্তু কবিতা চাইতে এসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও বেজায় ঘুরিয়েছিলেন শক্তি। আমাদের অন্তরঙ্গতা ছিল পারিবারিক। বাড়িতে আসতেন। খেতেন লিকার চা। যদিও কখনও আমরা যেতাম না ওঁর বাড়ি। শক্তিকে বলে রেখেছিলেন, আলিমুদ্দিনে আসুন। আমরা জানতাম, পাম অ্যাভিনিউয়ের ওই একটা ঘরে আমাদের বসার জায়গা হবে না। শক্তির সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার দিন, সবার আগে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনিই।

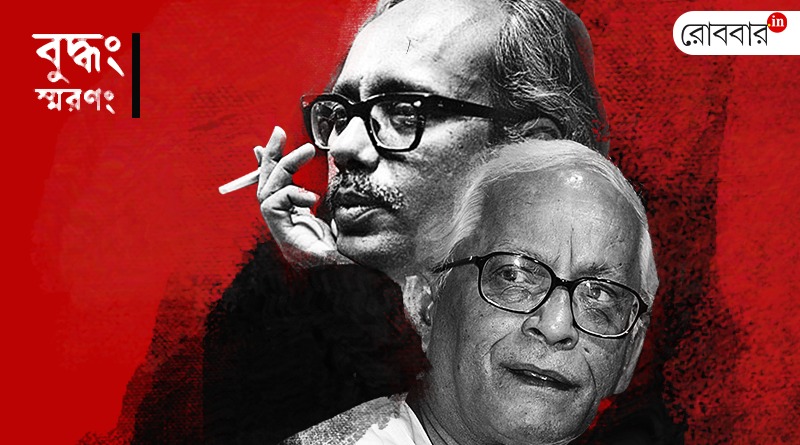

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর আমি সমবয়সি। একই সালে, একই মাসে জন্মেছিলাম আমরা। বন্ধুত্ব কি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল? জানি না।

১৯৬৫-’৬৬ সাল, কফি হাউস যখন গমগম করত আড্ডায়, তখন বুদ্ধদেবকেও দেখতাম আসতে। আলাপ তখনও ছিল না, তবে ইউনিয়ন করতেন যেহেতু, চিনতাম মিছিলের মুখ হিসেবে। বক্তৃতা দিতেন মাঝেমাঝে, ক্লাসরুমেও। তখন ওই চেনাটুকুই। অন্তরঙ্গতা নেই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর, বিশেষ করে তথ্য ও জনসংযোগ (পরে তথ্য ও সংস্কৃতি) বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন যুক্ত হলেন, আমাদের বন্ধুত্বটা গাঢ় হয়ে উঠল। তিনি থাকতেন পাম অ্যাভিনিউতে। আমরা বেগবাগানে, পার্ক সার্কাসে। সেসময় আমাদের আসা-যাওয়া ছিল। ওহ না, আসা ছিল, যাওয়া ছিল না। উনি শক্তিকে বলতেন, ‘আপনাকে যে বসতে দেব, ঘরে কোনও জায়গা নেই। বাবা-মা থাকেন আর আমরা থাকি। আপনি আলিমুদ্দিনে আসুন।’ কোনও দিনই বিলাসী জীবনযাপন করেননি বুদ্ধদেব। বিলাসী কেন, সাধারণ মানুষের জীবনের প্রয়োজনে যেটুকু বিলাস দরকার, সেটুকুও তিনি জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেছিলেন। অথচ সেসবের অফুরন্ত সুযোগ তাঁর ছিল। বাড়ি এলে কিছুই প্রায় খেতেন না, মিষ্টি তো একেবারেই না। নানা রোগের বাহানা দিতেন। তবে এককাপ লিকার চা ছিল বাঁধাধরা।

১৯৮৩ সালে, ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ কাব্যগ্রন্থের জন্য শক্তি যখন সাহিত্য অকাদেমি পায়, সবার আগে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এতটাই আন্তরিকতা তৈরি হয়েছিল ততদিনে। সমরেশ বসুর মৃত্যুর দিনে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছিল। ১২ মার্চ, ১৯৮৮। আমি ও শক্তি– দু’জনেই দৌড়ে গিয়েছি বেলভিউ হাসপাতালে। তখন আমি দেখেছিলাম বুদ্ধদেব মালা নিয়ে এসেছেন সেখানে। কিন্তু কেউ কাছেই যেতে দিচ্ছে না। কারণ সমরেশ বসু যে পত্রিকায় লিখতেন, সেই পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছের লোক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন না। আমাদের এই ব্যবহার খারাপ লেগেছিল। শেষমেশ যদিও মালা দিতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব। হঠাৎ ওই ভিড়ের মধ্যে সমরেশদার ছেলে নবকুমার বলে উঠল, ‘বউদি, বাড়িতে বাবার ছবি-টবি সব সাজানো আছে, যাবেন?’ সমরেশদার বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে অদূরেই। শক্তি ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। নবকুমারকে বললাম, ‘চলো’। আমি মনে মনে জানি, শক্তি নিজের মতো ঠিকই বাড়ি ফিরে যাবে, আমি খানিক পরে ফিরব। শক্তিকে সেদিন খুবই মনমরা দেখেছিলাম। আমারও মন বিধ্বস্ত– সমরেশদা আমাদের ভালোবাসতেন খুব। কিন্তু এসবের মধ্যেও বাড়ি ফিরে দেখলাম শক্তি চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, মীনাক্ষী কোথায়, মীনাক্ষী কোথায়! শক্তিকে সব বললাম। শক্তি জানাল, বুদ্ধদেবের সঙ্গে ও বাড়ি ফিরে এসেছে আমাকে খোঁজাখুঁজির পর। আমি ও শক্তি দু’জনেই জানতাম, গল্পটা এখানেই শেষ কিন্তু রাত ১০টায় সময় বুদ্ধদেব হাজির হয়েছিলেন বাড়িতে। কেন? খোঁজ নিতে– ‘বউদি কি ফিরেছেন?’ আমি বলেছিলাম, ‘ফিরেছি, কিন্তু আপনি এ নিয়ে এত চিন্তা করলেন! এ তো আমার চেনা-পাড়া!’

শক্তির ‘পদ্যসমগ্র’ যখন সম্পাদনা করি, তখন বুদ্ধদেবের কাছে একটা তথ্য পেয়ে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলাম। ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ কবিতাটা প্রথম পত্রিকায় ছাপেন তিনিই। ‘কথা’ নামের একটা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, সে জন্যই শক্তির থেকে এই কবিতা চেয়েছিলেন। তবে এ-ও জানিয়েছিলেন, সে কবিতা পাওয়ার জন্য শক্তির পিছনে তিনি কম চক্কর কাটেননি!

শক্তি যতদিন জীবিত, বেলেঘাটার বাড়িতে বুদ্ধদেবের দেখা আমরা পাইনি আর। কিন্তু শক্তির মৃত্যুর পর যে সহযোগিতা পেয়েছি ওঁর থেকে, তা অবিস্মরণীয়! শক্তির মৃত্যুদিনে যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি, সঙ্গে তুষার তালুকদার। শক্তির মৃত্যুর খবর শুনে আমি তো চলে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে, ট্রেন ধরে। শক্তিকে শেষ নমস্কার জানানোর সমস্ত ব্যাপারটাই দেখভাল করেছিলেন বুদ্ধদেব। মনে আছে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বাইরেটায় বসে আছি। লোকে থিকথিক করছে। ভিড় ঠেলে এসে বুদ্ধদেব বললেন, ‘বউদি, বাইরে বসতে কষ্ট হবে, ভেতরে এসে বসুন।’ বলেছিলাম, ‘কীসের কষ্ট? এখন আর আলাদা করে কী কষ্ট?’ বুদ্ধদেব অনড়, ‘অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে তো!’

খুবই ভালোবাসতেন শক্তিকে। শুধু যে ‘কবি’ বলে, তা নয়, দু’জনেরই পরস্পরের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ছিল। কেউ কোনও অনুরোধ করলে, শক্তি সটান বুদ্ধদেবের কাছে চলে যেত। যখন ‘রবীন্দ্র কবিতা উৎসব’ করল শক্তি, বুদ্ধদেব সরকারি গেস্ট হাউসগুলোয় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সারা দেশের কবিরা এসে জড়ো হয়েছিলেন সে-উৎসবে। একটা অলিখিত দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন। কবিতার ব্যাপারে, ওঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কখনও খালি হাতে ফিরতে হয়নি শক্তিকে।

শক্তির মৃত্যুর পর, একবার দেখা করতে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বেলেঘাটার বাড়িতে। তখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। বাড়িতে পুলিশের লোক, কুকুর নিয়ে ঘুরে গেল একবার। বাড়ি খানিক তছনছ করল। সোফা উল্টে দেখল। আমি তাঁদের জানতে চাইলাম, ‘কী ব্যাপার? এরকম করছেন কেন?’ তাঁরা জানালেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আসবেন।’ বুদ্ধদেব এলেন তারপর। আমিও জানালাম, ‘আপনি তো বাড়ি তছনছ করে দিলেন!’ বুদ্ধদেব বলেছিলেন, ‘কী করি বলুন তো, এসব সরকারি নিয়ম!’ আগেরদিনই শক্তির মৃত্যুর তারিখ ছিল। মনে রেখেছিলেন বুদ্ধদেব। সেজন্যই এই দেখা করতে আসা, আরেকবার বন্ধুত্বের কাছে ফেরা। একটা পারিবারিক অন্তরঙ্গতা ছিল।

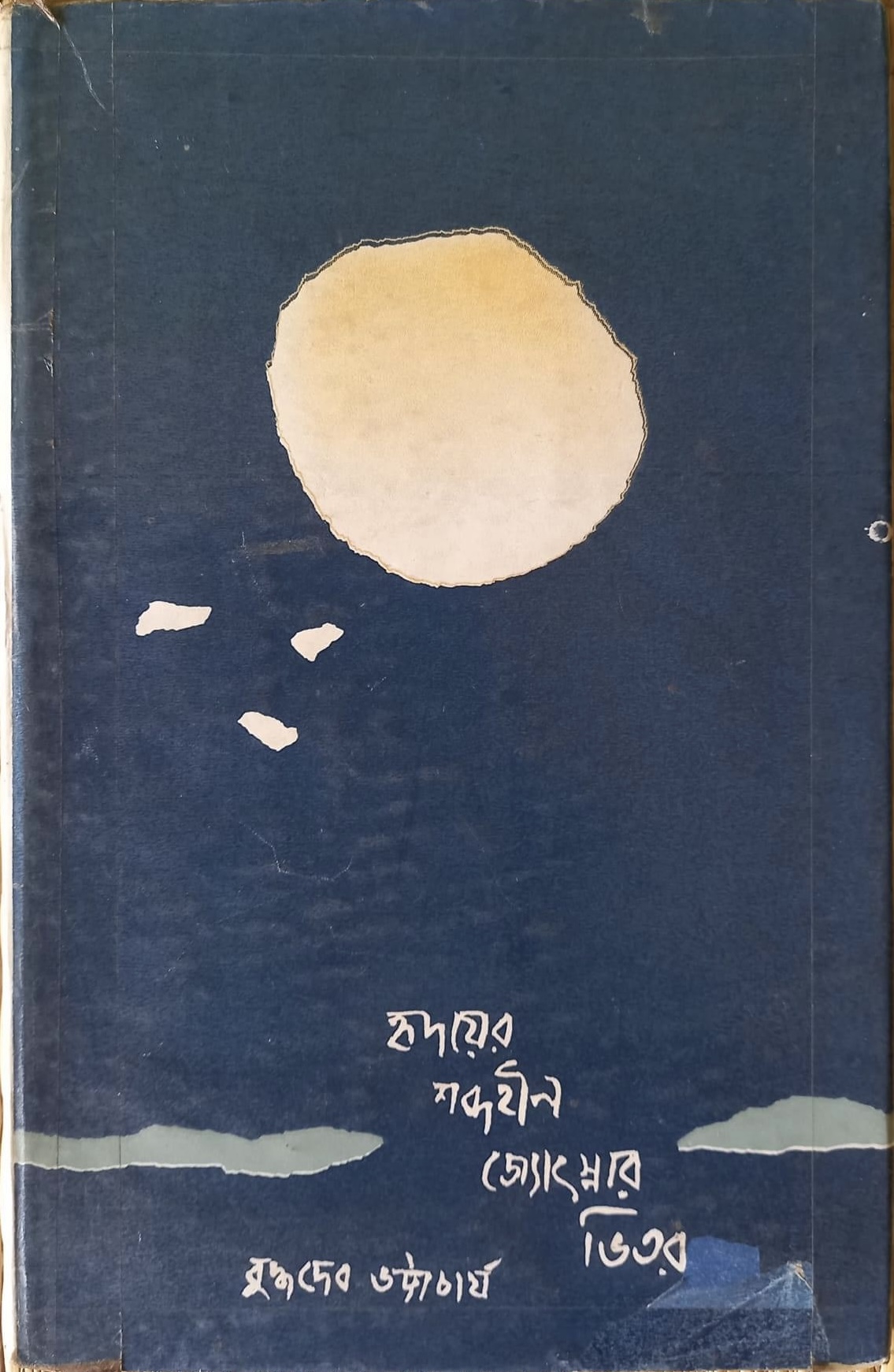

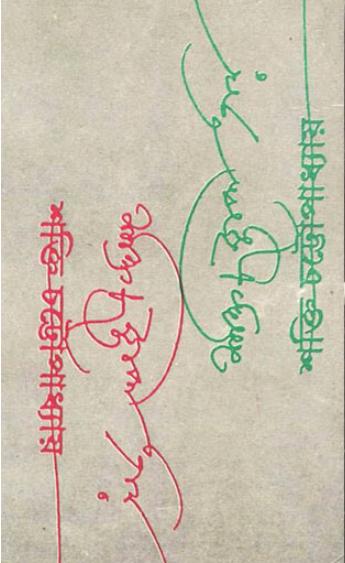

শক্তির মৃত্যুর পরপরই ‘শক্তি চট্টোপাধ্যায়’ নামের একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। বসুমতী প্রকাশনা থেকে। এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন বুদ্ধদেবই। শক্তির সমস্ত জরুরি কাব্যগ্রন্থ থেকে টুকরো টুকরো কবিতা ও ‘কুয়োতলা’ উপন্যাস নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেই বই। বুদ্ধদেব প্রথমে তারাপদ রায়কে সম্পাদনার দায়িত্বভার দিতে চেয়েছিলেন। তারাপদ সে দায়ভার দেন সমীর সেনগুপ্তকে। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অসামান্য এক মলাট এঁকেছিল সেখানে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামের হরফটা কেটে শক্তির সইটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেই মলাটে।

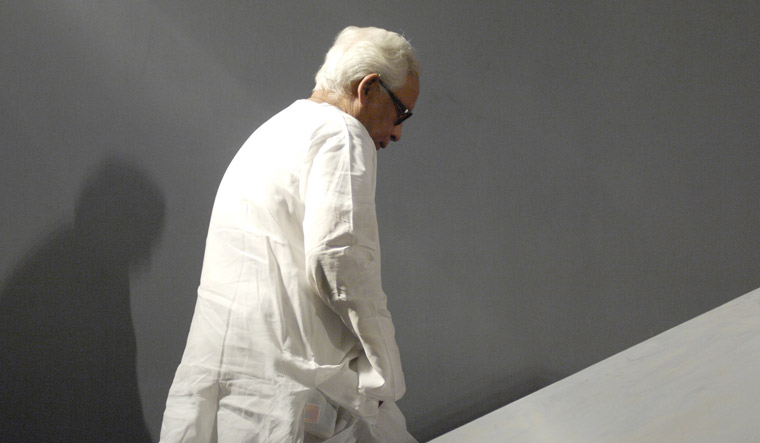

বুদ্ধদেব চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন আগেই তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েছিলাম। তখন মাঝে মাঝে ভাবতাম, যাই, একবার দেখা করে আসি। তখন তাও আমি চলক্ষম ছিলাম। এখন চলচ্ছক্তিহীন। শেষ সময়, শেষ দেখাটাও করতে পারব না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved