আমার দ্বিতীয় বই ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’ প্রকাশ পাওয়ার পথে এবং প্রকাশিত হওয়ার পরপর মানুষজনের রেস্পন্স নিয়ে ক’টা কথা বলি। বাংলাভাষী বহু মানুষ, অধিকাংশ বললে হয়তো ভুল হবে না, প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন রাগ, দুঃখ, অভিমান, শ্লেষ, বিরক্তি, ভালোবাসা, বিদ্বেষ, অসহায়তা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য যেসমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন, সেগুলো সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয় কেন? (আমরা যারা শহুরে বাবুবিবি, তাঁদের একাংশ হয়তো ভাবব— কই আমরা তো কথা বলার সময় এই ভাষা ব্যবহার করি না! কিন্তু আমার ধারণা পরিসংখ্যান দেখলে আমাদের সেই একাংশ সংখ্যালঘুই হব।) লেখার সময়েই কেন এই নিত্যব্যবহার্য শব্দগুলো বাদ পড়বে?

কবিতার কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা ছিল না। এমনিতে আমি খুবই লোভী মানুষ। বেশিরভাগ কর্মই ফলের আশায় করে থাকি। কিন্তু ঘটনা এই যে, কবিতার কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা ছিল না। বিশ্বাস ছিল কবিতার প্রতি। কোথা থেকে কী করে সে-বিশ্বাস এসেছিল, আমি জানি না। আমার প্রথম সাতটা বইয়ের সবক’টি কবিতা এবং সেই সময়কালীন আর যা যা অগ্রন্থিত কবিতা– সবক’টি লেখামাত্র আমি শুধু একজনকেই শুনিয়েছি। কখনও-সখনও শুনিয়েছি অন্যদের। কে আমার কবিতা নিয়ে কী বলছেন, আমার কবিতার গ্রহণযোগ্যতা নাকি বর্জনযোগ্যতা বাড়ছে– সেসব আমায় ভাবায়নি।

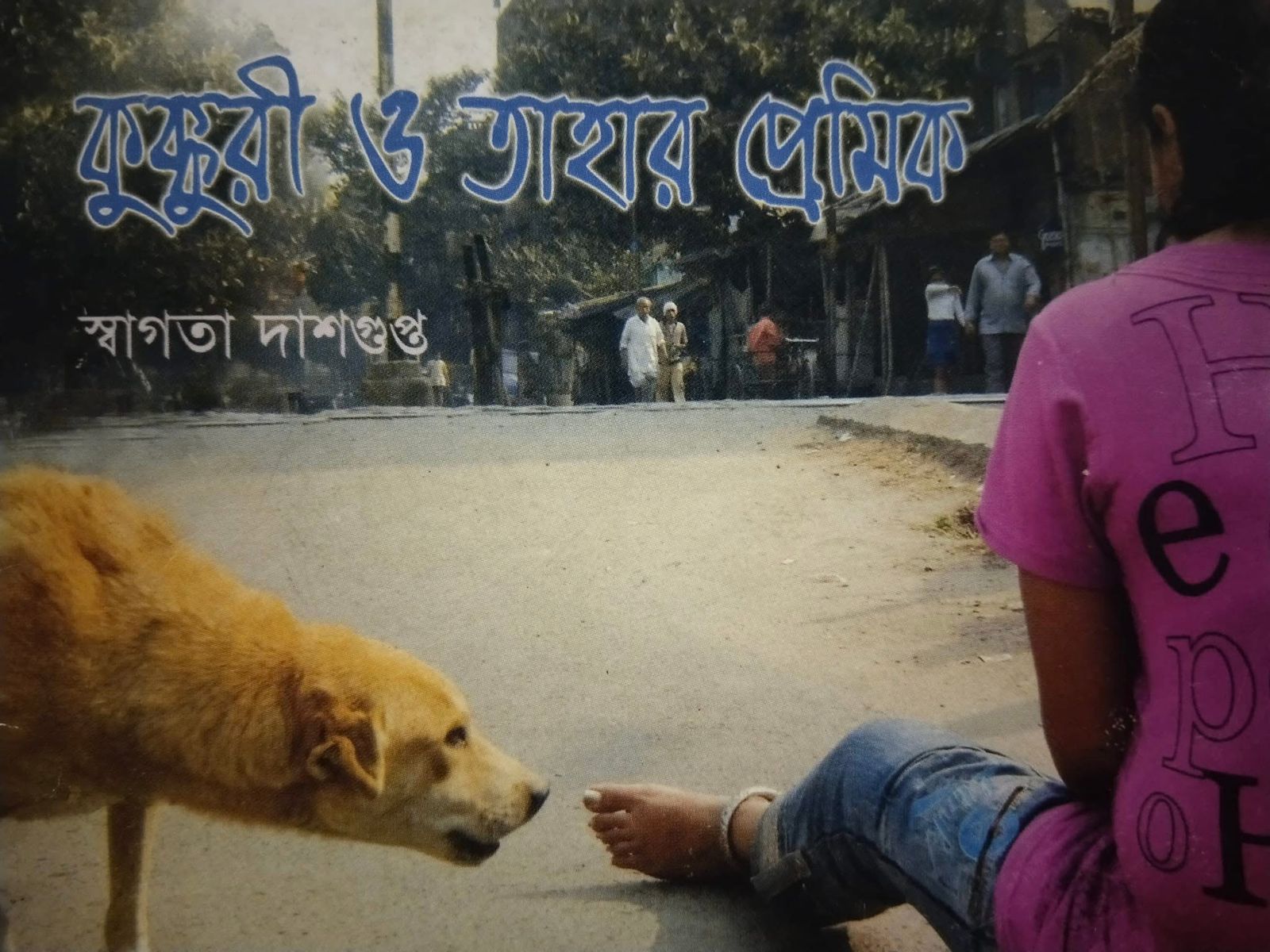

আমরা চার বন্ধু মিলে একসঙ্গে নিজেদের চারটে কবিতার বই প্রকাশ করেছিলাম ২০০৯ সালের বইমেলায়। নিজস্ব খরচে। ‘লালন’ নামক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা থেকে। প্রকাশক প্রকাশ মাঝি। এই চারটে বইয়ের একটি ছিল আমার দ্বিতীয় বই ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’। তো আমরা ঠিক করেছিলাম কোনও বৃহত্তর প্রকাশনাকে বইগুলির ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী কথাবার্তা হল একটি প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে। তারা বিভিন্ন বইয়ের দোকানে আমাদের বইগুলি ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু এরপর হল কী, সেই প্রকাশক যখন আমাদের পাণ্ডুলিপিগুলি দেখলেন, বইয়ের ডিস্ট্রিবিউশন করতে রাজি হলেন না। কারণ আমার বই ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’-এর ভাষার ব্যবহার, বলা ভালো শব্দের ব্যবহার তাঁর মতে ‘আপত্তিজনক’। তিনি আমায় ডেকে বললেন, ‘তুমি যেসব আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছ সুভাষ দত্ত যদি সেগুলির জন্য তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেন তুমি লড়তে পারবে?’ সেসময় আমি চরম ইন্ট্রোভার্ট ছিলাম। এখন যার খানিক উল্টোটা হয়ে গেছি। কিছু না ভেবেই বললাম, ‘হ্যাঁ পারব।’ শ্রীযুক্ত দত্ত তো পরিবেশকর্মী। ময়দানে বইমেলা করার বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেছেন। আমার ব্যবহৃত শব্দ শব্দদূষণ ঘটাবে না কি? (না না, কবিতা নিয়ে এতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আমার নেই।) আর সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা এসব তো সেই কবে হাংরি যুগে হয়েছে। ২০০০ পরবর্তী সময়ে এসব আবার হয় না কি? যাই হোক, সেই প্রকাশকের সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ আর এগোল না। বইগুলি প্রকাশিত হল বইমেলায়, যথাসময়ে। একটি লিটল ম্যাগাজিনের টেবিলে সেগুলো রাখা হল। দু’দিন বাদে সেখান থেকেও বই ফেরত এল। কারণ সেই লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের আমার বই নিয়ে আপত্তি ছিল। এরপর আমাদের চার বন্ধুর একজন বইয়ের অনেকগুলো কপি হারিয়ে ফেলেন। ট্রেন থেকে নামার সময় সঙ্গে নিয়ে নামতে ভুলে গেছিলেন, সম্ভবত এতে আমারও কিছু দায় ছিল। আর যে-ক’টা কপি বেঁচে ছিল আমার কাছে তা আমার প্রথম বইয়ের প্রকাশক কিনে নিয়েছিলেন। তার বিক্রিবাটার খবর আর জানিনি। বইয়ের রিপ্রিন্টও বেরয়নি। ২০২২ সালে যখন আমার ‘কবিতাসংগ্রহ’ বেরয় দ্বিতীয় বইটি বাদ দেব দেব ভেবেও তাতে রেখে দিই। বাদ দেব ভাবার কারণ প্রথম দুটো বই আমার একটু কাঁচা মনে হয়। তৃতীয় বই ‘ওড টু মাই মাদার্স জিগোলো’ থেকে আমার নিজের ভাষা মোটামুটি একটা জায়গা পেয়েছে বলে আমার ধারণা। কিন্তু ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’ বইটির কিছু কিছু কবিতা আমার নিজের এখনও ভালো লাগে, সেগুলির অভিনবত্বর কারণে। কবিতায় অভিনবত্ব আমার কাছে অন্যতম আকর্ষণ। গোল গোল সুন্দর সুন্দর শব্দে লেখা ম্যাড়ম্যাড়ে কবিতা আমার পছন্দ নয়। সে-কবিতার বিশ্বখ্যাতি বা উচ্চ সাহিত্যমূল্য অবশ্যই থাকতে পারে, এবং আছেও নিশ্চয়ই। কিন্তু তা আমার পছন্দ নয়। কবিতায় আমার এক ধরনের তেজ বা স্পার্ক চাই। তবে আমি সে-কবিতার কাছে যাব। অন্যথায় সেই কবিতা পড়া আমার কাছে খানিক গুছিয়ে সংসার করার মতো ঠেকে। গুছিয়ে সংসার করার প্রতি কোনও অসম্মান আমার নেই, কিন্তু কবিতার কাছ থেকে তা আমার চাহিদা নয়। তার কাছে আমার চাহিদা সবকিছু তোলপাড় করে দেওয়া, যেমন তোলপাড় করে মানুষের জীবনে আসে প্রেম। ‘Emotions recollected in tranquility’-র ট্র্যাঙ্কুইলিটি শব্দটা আমার সবসময়ে সত্যি বলে মনে হয় না। বিস্তর মানসিক ঝঞ্ঝাতেও ইমোশন্স রিকালেক্টেট হতে পারে, অন্তত তার একটা ফ্ল্যাশ আসতে পারে। তার ফলে যা লেখা হয় তারও কবিতা হওয়ার যোগ্যতা আছে বই কী! আর কবিতা লেখার মুহূর্তে ট্র্যাঙ্কুউলিটি তেমন থাকে কি? আস্ত একটা অশান্তির ঝড়! লেখা শেষ হলে বরং শান্তির দেবতা মুখ তুলে চাইতে পারেন। যদি-না ততক্ষণে আরেকটি অশান্তি এসে হাজির হয়।

তো যা বলছিলাম, প্রথম দুটো বই আমি আমার কবিতাসংগ্রহ থেকে শেষমেশ বাদ দিইনি তার অন্যতম কারণ এটাও যে এককালে ওই বইগুলো আমিই লিখেছিলাম, এবং আমার সেই সময়ের জীবন ওর মধ্যে আছে। এই হল মোটের ওপর আমার দ্বিতীয় বইয়ের গল্প। তবে আমাকে খুব অবাক করে দিয়ে বেশ কয়েকবার কোনও কোনও নতুন মানুষজনের সঙ্গে আলাপ হলে তাঁরা বলেছেন, ‘‘স্বাগতা দাশগুপ্ত? মানে ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’?’’ আর একটা লিটল ম্যাগাজিনে একবার আমার দ্বিতীয় বইটার একটা রিভিউ পড়েছিলাম। পত্রিকা আর লেখকের নাম মনে নেই। কিন্তু মনে আছে তিনি লিখেছিলেন যে ,এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ হলে নাম দেওয়া যায় ‘Love Diary of a Bitch’। নামটা আমার মনে ধরেছিল। বেশ একটা ব্যাপার আছে না, বলুন? সমালোচক আমার কবিতা লেখার মনটাকে ঠিক ধরেছেন। এই সুযোগে বলে রাখি ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’ বইয়ের সেই সমালোচক যদি এই লেখা পড়েন তাহলে আমার অভিবাদন নেবেন।

এ-বিষয়ে লেখার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন তার যতটা সদ্ব্যবহার করা যায় আর কী! আমার দ্বিতীয় বই ‘কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক’ প্রকাশ পাওয়ার পথে এবং প্রকাশিত হওয়ার পরপর মানুষজনের রেসপন্স নিয়ে ক’টা কথা বলি। বাংলাভাষী বহু মানুষ, অধিকাংশ বললে হয়তো ভুল হবে না, প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন রাগ, দুঃখ, অভিমান, শ্লেষ, বিরক্তি, ভালোবাসা, বিদ্বেষ, অসহায়তা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন, সেগুলো সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয় কেন? (আমরা যারা শহুরে বাবু-বিবি, তাঁদের একাংশ হয়তো ভাবব– কই আমরা তো কথা বলার সময় এই ভাষা ব্যবহার করি না! কিন্তু আমার ধারণা পরিসংখ্যান দেখলে আমাদের সেই একাংশ সংখ্যালঘুই হব।) লেখার সময়েই কেন এই নিত্যব্যবহার্য শব্দগুলো বাদ পড়বে?

সাহিত্যের ভাষা কি নিত্যজীবনের ভাষা থেকে এতটাই দূরে? সময় যত এগিয়েছে সাহিত্যের ভাষা তো মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছিই এসেছে। আর সাহিত্যের বিষয়বস্তু? সেখানে প্রাত্যহিক জীবনের ছায়া পড়বে এটা স্বাভাবিক। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। রোজ যে সমস্ত ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি গেছি, বা প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমি লিখেছি। ভিড় বাস-ট্রেন-অটো চড়া, পথচলতি মানুষ দেখা এবং তাঁদের কথা শোনা, বন্ধু-স্বজন, প্রেমপিরিত। আমার কবিতা সত্য, যা কবিতার কাছে আমার সর্বোচ্চ দাবি। সেইসব মানুষজনের রেসপন্স নিয়ে আমার আরেকটা কথাও মনে হয়। যদি এই সমস্ত শব্দ কোনও পুরুষ লিখতেন এবং সেইসব লেখার একটা তথাকথিত পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা থাকত– তাহলে হয়তো ওঁদের কাছে সেইসব শব্দ আপত্তিকর হত না।

আমার কবিতাজীবন অনেকাংশেই বিগত। শেষ কয়েক বছর কবিতা তেমন লিখিনি। অন্যান্য লেখার দিকেই মন বেশি গেছে। কিন্তু প্রথম সাতটা বই লেখার সময় আমার জীবন ছিল কবিতাময়। আর আমার দ্বিতীয় বই-সহ শুরুর দিকের বইগুলো লেখাকালীন তো সবসময়েই কবিতার খাতা সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতাম। এত লাইন মাথায় আসত যে সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতাম। কত কবিতার খাতা যে ছিল আমার! আমার বাবা সেসব ব্যাগভর্তি করে রেখে দিয়েছেন সম্ভবত। ইউভার্সিটিতে, ক্যান্টিনে, এখানে-ওখানে, বাড়ি ফিরেও রোজ রাতে লিখতে বসতাম। ঝড়ের মতো কবিতা আসত আমার মনে। যা এখন আর আসে না। তবে যখন যেমন হয়, সেটাই আমার বেশ লাগে। জীবন তো পাল্টাবেই।

এইবার শেষবারের মতো এই লেখার সুযোগ পাওয়ার সদ্ব্যবহার করে নিই। আমার প্রথম সাতটা কবিতার বইয়ের সবক’টি কবিতা লেখামাত্রই যাঁকে শুনিয়েছি, তিনি আমার কবিতালেখক-জীবনের ধ্রুবতারা, আমার অগ্রজ কবি জয় গোস্বামী। তাঁর জন্যই এই অকূল শব্দ-সমুদ্রে আমি কখনও দিশাহারা হইনি। এই কথাটা বলার সুযোগ মিস করলে তা কি নিতান্তই অকাব্যিক হত না, বলুন? আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ নিয়ে লেখা গদ্যে আমি কি অতটা অকাব্যিক হতে পারি?

…………………….

রোববার.ইন-এ পড়ুন স্বাগতা দাশগুপ্ত-র অন্যান্য লেখা

…………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved