শিল্পী-জীবনের প্রথম থেকেই প্রতিকৃতি রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন অতুল বসু। শোনা যায়, মাত্র ১৫ মিনিটে চারকোলের সাহায্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। সেই প্রতিকৃতিতে স্যার আশুতোষের ব্যক্তিত্ব এত স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে যে তা আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে। ছেলেবেলায় বইয়ের পেছনে মাস্টারমশাই বিপিন পণ্ডিতের ছবি এঁকে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ উপাচার্যের ছবিটি তাঁকে প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিল। সোসাইটির ১৯২২ সালের প্রদর্শনীতে এই ছবিটি দেখানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে নিজেই ঠাট্টা করে লিখছেন– ‘(লেখক) The Bengal Tiger নামে একটি প্রতিকৃতি উপস্থাপন করে প্রায় রাতারাতিই নাম করে ফেলল’।

‘I exaggerate the fairness of the hair, I come even to orange tones, chromes, and pale lemon yellow.

Beyond the head, instead of painting an ordinary wall of the mean room, I paint infinity, a plain background of the richest intensest blue…’

প্রতিকৃতি আঁকার কথা বলতে গিয়ে, ভ্যান গখ, ভাই থিওকে লিখেছিলেন: যদি কোনও কবি বা শিল্পীর ছবি তিনি আঁকেন– যে স্বপ্নচারী এক মানুষ, যার কাজ নাইটিঙ্গেলের গানের মতোই স্বতস্ফূর্ত– তাহলে তার প্রতিকৃতির আদল ফুটিয়ে তোলার পর, সেই প্রতিকৃতি শেষ করার জন্য তিনি ইচ্ছেমতো রং লাগাবেন।

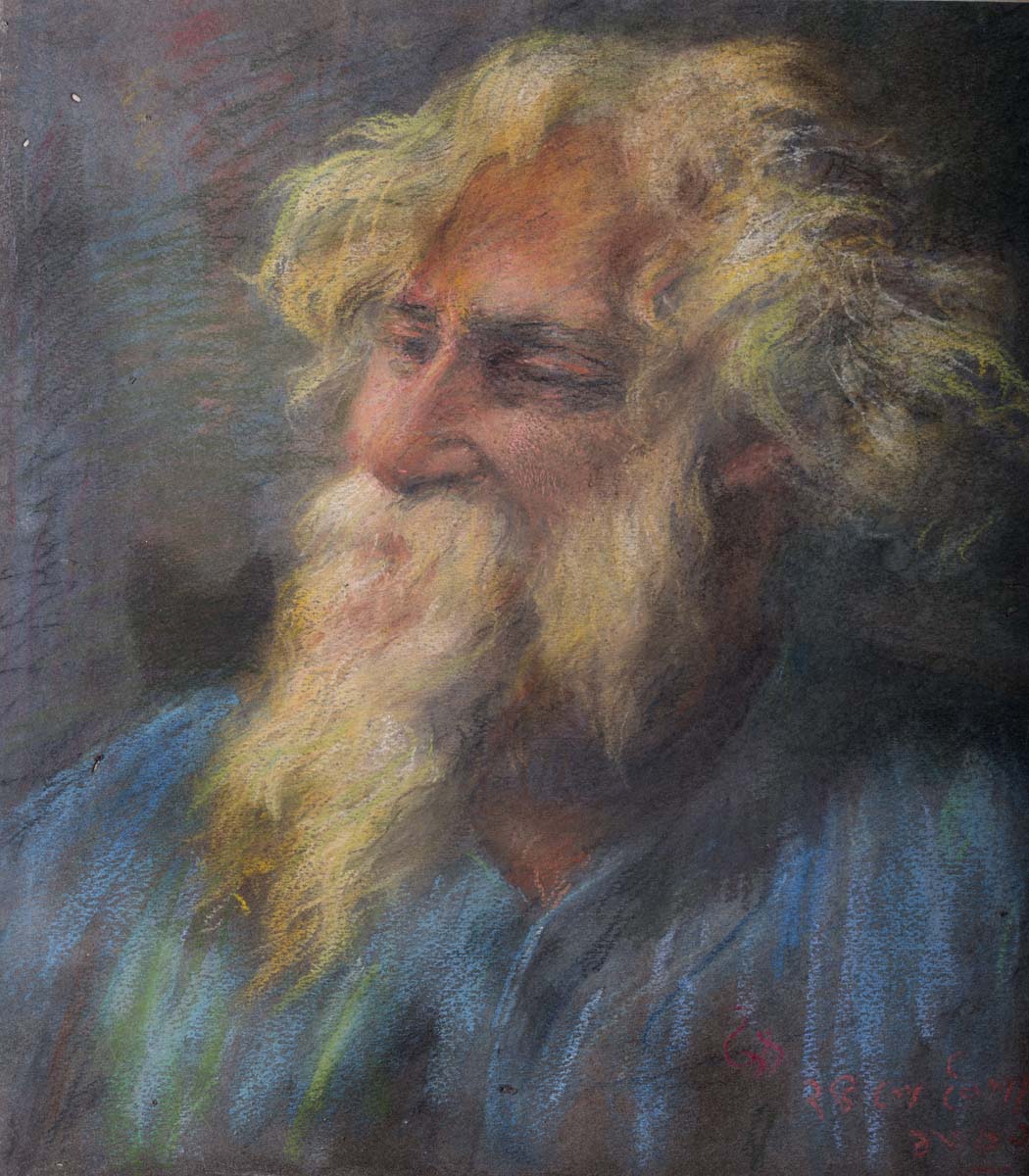

এই চিঠি লেখা ১৮৮৮ সালে। তার প্রায় ৯০ বছর পরে, ১৯৭৬ সালের এক সকালে, প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি আঁকতে শুরু করে গোধূলির মরা আলোয় শেষ করবেন অতুল বসু। কী আশ্চর্যভাবে প্যাস্টেলে আঁকা সেই প্রতিকৃতিটি হুবহু মিলে যাবে এই বর্ণনার সঙ্গে। চুল-দাড়িতে হলুদের ব্যবহার, একটু যেন কমলার আভাস, নীল প্রেক্ষাপটে রচনা করা বৃদ্ধ অথচ তরুণ কবির প্রতিকৃতি। যেন মাথার ভেতর আকাশ নিয়ে ঘোরা রহস্যময়, আনন্দঘন এক সত্তা, স্রষ্টা। ভ্যান গখের চিঠির ভাষায় নীলাভ আকাশে এক উজ্জ্বল তারা। রবীন্দ্রনাথের ছবি, অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিও এঁকেছিলেন অতুল বসু। তাঁকে মুখোমুখি বসিয়েও তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন অতৃপ্তি ছিল। সেই ছবি সম্পর্কে একটা খুঁতখুঁতানি যেন লেগে ছিল মনে। তাই জীবন-সায়াহ্নে এসে চেতনার রঙে রবীন্দ্রনাথকে আঁকলেন। আঁকলেন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিচিত্রটি।

অতুল বসুর ছবির কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে তাঁর করা অসংখ্য প্রতিকৃতি, যার বেশিরভাগই স্বনামধন্য মানুষদের। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তরুণ সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এমনকী, হেনরিয়েটার প্রতিকৃতিও এঁকেছিলেন তিনি। তাঁর আঁকা প্রতিকৃতির টানটোন দিয়েই তো কত না-দেখা মানুষকে চেনা। কিন্তু তাঁর জন্মের ১২৭ বছর পরেও আমরা কি শিল্পী অতুল বসুকে যথার্থ চিনতে পেরেছি?

তাঁর কাজ, জীবনদর্শন এবং শিল্পবোধ শুধু যে পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল তা নয়, তাঁর জীবনের চলন ছিল ঋজু, সরল, একরৈখিক। মিতভাষী মানুষটি ছিলেন সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী। শিল্প-শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভাবনা ছিল– ছাত্রদের কাছে ‘দেখা’ ব্যাপারটা সহজ করে দিতে হবে, তাহলেই ‘দেখানো’ অর্থাৎ চিত্রপটে ছবি আঁকার বিষয়টা তরুণ শিল্পীর কাছে অনায়াস হয়ে উঠবে। সাধারণের মধ্যে শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলা, সাংগঠনিক দক্ষতায় তাকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে পরিণত করা– সবদিক থেকেই তাঁর যাপন প্রশংসার দাবি রাখে। নাম-যশের কাঙাল ছিলেন না। নিজেকে প্রচারের আলোয় আনতে কোনও দিনই উৎসুক হননি। তাই আজও ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা আমাদের অনেকেরই অজানা। অজানা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির শিল্পীদের নিয়ে প্রথম বিরাট একটি প্রদর্শনী আয়োজনের ইতিহাস।

সে-যুগে এই কাজখানা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না; কারণ দুই ভিন্নধারার শিল্পরীতির শিল্পীরা পরস্পরকে সরাসরি মৌখিক আক্রমণ না করলেও, পরোক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কমতি ছিল না। সরকারি আনুকূল্যে, এবং ‘প্রবাসী’, ‘মডার্ন রিভিয়্যু’ জাতীয় পত্রিকার সৌজন্যে– স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ শতকের প্রথম দু’-তিন দশকে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রতি সাধারণের অনুকূল মনোভাব থাকা সত্ত্বেও বিদেশি শৈলীতে আঁকা ছবির প্রতি তাঁদের অন্যতর মুগ্ধতা ছিল। উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য রীতির চিত্রকলার চর্চা এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, অন্য কোনও ধারায় শিল্পচর্চা বা শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া মানুষদের কাছে ছিল অভাবনীয়। এছাড়াও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে মানুষের মনে পাশ্চাত্য শিল্পকলা যে প্রাচ্য শিল্পকলার চেয়ে অনেকটাই উন্নত– এই ধারণা পোষণ করতেন সেকালের শিক্ষিত মানুষজন। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তেলরঙের ছবি আঁকার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তরুণ শিল্পীদের আগ্রহ ছিল বেশি।

পরিস্থিতি পাল্টে গেল হ্যাভেল সাহেব আর্ট স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে আসার পর। তিনি জোর দিলেন ভারতীয় রীতিতে শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ওপর। এই পরিস্থিতিতে রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে একদল তরুণ ছাত্র, পাশ্চাত্য রীতিতে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য আর্ট স্কুল ছেড়ে ইউরোপীয় রীতির শিল্প-শিক্ষা শুরু করেন জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমিতে। শিল্পী অতুলচন্দ্র বসু ছিলেন এঁদের অন্যতম। পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতিতে ছবি এঁকে তিনি দেশে-বিদেশে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। যদিও প্রথমে তিনি জুবিলী আর্ট অ্যাকাডেমিতে শিক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর অধীনে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে তিনি তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। যদিও ততদিনে আর্ট স্কুলে হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ যুগের অবসান হয়েছে। নতুন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন, নিয়মনীতি-নিষ্ঠ ভদ্রলোক। তিনি পেইন্টিং বিভাগটিকে শৈলীর নিরিখে ইন্ডিয়ান স্টাইল অফ পেইন্টিং এবং ওয়েস্টার্ন স্টাইল অফ পেইন্টিং– এই দুই ভাগে ভাগ করে দিলেন। দুই বিভাগের রীতি শুধু নয়, নীতিও ছিল ভিন্ন।

এই বিরোধ-বিদ্বেষের আবহাওয়াতেই জুবিলী অ্যাকাডেমির পাঠ শেষে সরকারি আর্ট স্কুলে শিল্প-শিক্ষার সূচনা হল অতুল বসুর। কিন্তু এ ছিল এক সচেতন সিদ্ধান্ত। সরকারি আর্ট স্কুলের মাধ্যমেই প্রথাগতভাবে পাশ্চাত্য শৈলীতে ছবি আঁকা শেখানো শুরু হয়েছিল। ১৯১৫ সালে অতুল বসু যখন আর্ট স্কুলে যোগ দেন, ততদিনে এই শৈলী শেখার একটি বিশেষ ঘরানাও তৈরি হয়ে গিয়েছে– সেটাই ছিল তাঁর মূল আকর্ষণ। সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন পার্সি ব্রাউনের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র যামিনী রায়কে। এই পশ্চাৎপট জরুরি, কারণ ১৯১৮-তে আর্ট স্কুলের পাট চুকিয়ে যামিনী রায় এবং হেমেন মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাববেন ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সমান্তরাল একটি সোসাইটি স্থাপনের কথা। সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস।

মনে রাখতে হবে, সালটা ১৯২০। বাংলার চিত্রজগতে তখন বেঙ্গল স্কুলের রমরমা। ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এইসব শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী হয় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে। কিন্তু অন্য যাঁরা পাশ্চাত্য শৈলীতে চিত্রচর্চা করেন– স্বদেশি আন্দোলনের আবহে, কলারাসিক সমাজে তাঁদের ভারতীয় ঐতিহ্যবিমুখ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী বলেই মনে করা হত। এই প্রেক্ষিতে ২০-২২ বছরের একদল ছেলের পক্ষে কোনও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবা প্রায় দুঃসাহসিক। কিন্তু ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে অতুল বসু ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। তাই দু’-ধরনের শিল্পরীতি মিলিয়ে দেশের তাবৎ শিল্পীদের এক জায়গায় করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার মতো অভিনব কাজ করতে পেরেছিলেন। এই প্রদর্শনীর আগেও তিনি পার্সি ব্রাউন ও যোগেশচন্দ্র শীলের সহযোগিতায় আর্ট স্কুলের ছাত্রদের কাজ নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। নিজেও তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। উল্লেখ্য যে, এই প্রদর্শনীতে পুরনো ছাত্রদের কাজও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

১৯২১-এ সোসাইটির সেই প্রদর্শনী নিয়ে অতুল বসু লিখছেন, ‘খুবই সমারোহের সঙ্গে ১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বাংলা লাটবাহাদুর Lord Ronaldshay প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন। ভারতীয়-অভারতীয় পদ্ধতি নিরপেক্ষ পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থায় এবং নানা প্রদেশের বহু দেশী-বিদেশী শিল্পীর যোগদানে Society-র বার্ষিক প্রদর্শনীগুলি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।… পরবর্তীকালে যেসব বাঙালি শিল্পী খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের অনেকেই, যেমন– যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রমথ মল্লিক, হেমেন মজুমদার এই প্রদর্শনীতেই তাঁদের প্রতিশ্রুতি প্রথম স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।’

সোসাইটির মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকাও ছাপা শুরু হয় ১৯২০ সাল থেকে। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসের স্বত্বাধিকারী সুকুমার রায় নামমাত্র মূল্যে ব্লক ও মুদ্রণকারদের পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলাদেশের যামিনী রায়, হেমেন মজুমদার; পাঞ্জাবের আব্দুর রহমান চুঘতাই; মহারাষ্ট্রের ভাস্কর বিনায়ক কারমাকার; বোম্বের তালিম ফোরকে; মাদ্রাজে এলাভক্তি প্রমুখ শিল্পী জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অল্প কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ার পরে ১৯২১ সালে পত্রিকাটি উঠে যায়।

অতুল বসুর অসামান্য ড্রয়িংয়ের কথা শিল্পরসিকদের অজানা নয়। ছাত্রজীবনে করা ন্যুড স্টাডিগুলির রেখা নমনীয়– সেখানে প্রতিটি বিভঙ্গ ধরা পড়ে সুডৌল রেখার ছন্দে; তাই সেগুলি স্টাডি হওয়া সত্ত্বেও ছকে-বাঁধা অনুশীলন চিত্র না হয়ে, সৌন্দর্যচিত্র হয়ে ওঠে।

তেলরঙে করা প্রতিকৃতিগুলি ছাড়াও, পেনসিল এবং চারকোলে করা তাঁর কাজগুলিতে রেখার সূক্ষ্ম, চঞ্চল চলন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর স্বল্পপরিচিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিটি কিংবা সুভাষচন্দ্রের তরুণ বয়সের ছবিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের মানবদরদী মনের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চোখ আর মুখের ভাঁজে ব্যবহার করা কোমল রেখায়। সুভাষচন্দ্রের ছবিতে কিন্তু তারুণ্যের লাবণ্যের সঙ্গে আভাস দেওয়া হয়েছে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার। যেন মুহূর্তের ছবি, কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনা রয়েছে। তার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তা তাঁর মধ্যে ছিল। ছিল বলেই মুখের উপরের মুখোশটুকু সরিয়ে ভিতরের মানুষটাকে চিনিয়ে দিতে পেরেছেন দর্শককে। অবশ্যই দীর্ঘ অনুশীলন ও শিক্ষা রয়েছে তার নেপথ্যে।

শিল্পী-জীবনের প্রথম থেকেই প্রতিকৃতি রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন অতুল বসু। শোনা যায়, মাত্র ১৫ মিনিটে চারকোলের সাহায্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। সেই প্রতিকৃতিতে স্যর আশুতোষের ব্যক্তিত্ব এত স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে যে তা আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে। ছেলেবেলায় বইয়ের পিছনে মাস্টারমশাই বিপিন পণ্ডিতের ছবি এঁকে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ উপাচার্যের ছবিটি তাঁকে প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিল। সোসাইটির ১৯২২ সালের প্রদর্শনীতে এই ছবিটি দেখানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে নিজেই ঠাট্টা করে লিখছেন– ‘(লেখক) The Bengal Tiger নামে একটি প্রতিকৃতি উপস্থাপন করে প্রায় রাতারাতিই নাম করে ফেলল।’

অচিরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘গুরুপ্রসন্ন ঘোষ’ বৃত্তি নিয়ে পাড়ি দিলেন লন্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমি অফ আর্টসে, ইউরোপীয় প্রথায় ছবি আঁকা শিখতে। তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পী, যিনি বৃত্তি পেয়ে তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পশিক্ষকদের কাছে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানেই শিখলেন, কীভাবে রঙের কারুকৃতিতে মুখের রেখাগুলির গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, শিখলেন টোনাল ভেরিয়েশন সৃষ্টির নানা পদ্ধতি। পাশ্চাত্য চিত্রসত্তার সঙ্গে হাতে-কলমে (বলা ভালো, হাতে-তুলিতে) পরিচয় ঘটল। পরবর্তীকালে সেজন্যেই বারবার বিদেশি শিল্প নিদর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির ওপর জোর দিতেন।

১৯২৬-এ ফিরে এলেন দেশে, যোগ দিলেন সরকারি আর্ট স্কুলে। অধ্যক্ষ তখন মুকুল দে। ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তাঁদের শেখাতে লাগলেন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা– কীভাবে বর্ণান্তর ও রূপান্তর রহস্যের ‘চাবিকাঠি’ হয়ে উঠতে পারে। ছাত্রদের বোঝালেন, কীভাবে চোখে দেখা সত্যের গভীরে গিয়ে ‘শিল্পীকেই সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে হয়, একটিমাত্র সীমিত চিত্রফলকে ছায়াস্তর ও বর্ণবৈচিত্রের সমন্বয় সাধন করার।’ তাঁর রঙিন প্রতিকৃতিগুলোর মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়। ছবির আঙ্গিক নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক শৈলীর অনুসারী, রঙের পরে রং চাপিয়ে তৈরি করা আলোছায়ার প্রাকৃতিক স্বভাবজ বিন্যাস। দৃশ্যজগতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে রং ও রেখায় যে ভাঙাচোরা, বদল ঘটে– তা ব্যবহার করেছেন প্রতিকৃতির সংবেদনশীল আবেদনটি সৃষ্টি করতে। তাই বাস্তব অনুকৃতি নয়, নয় নিছক সাদৃশ্য, আলোছায়ার অভিঘাতে চোখের সামনে বসে থাকা মানুষটির বদল অনায়াসে ধরা পড়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে।

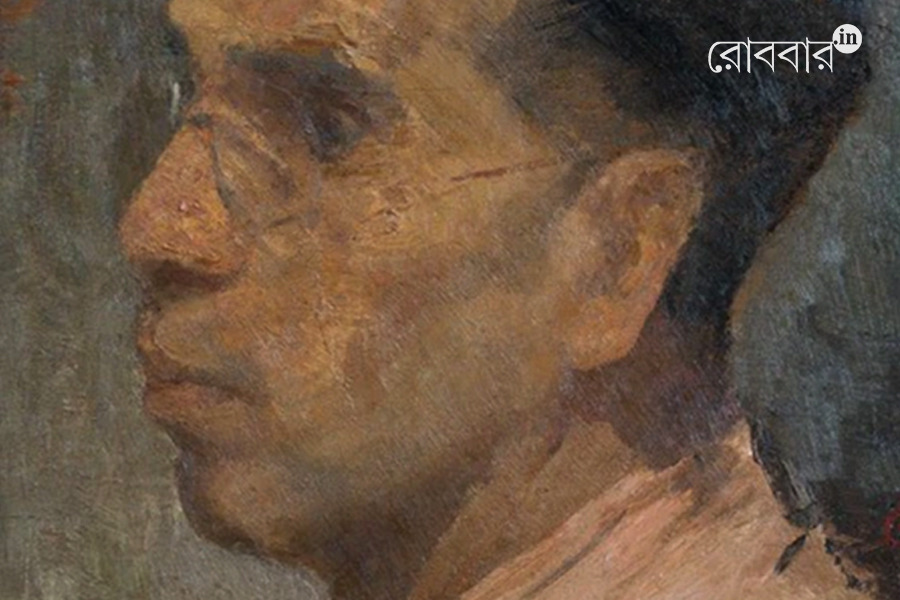

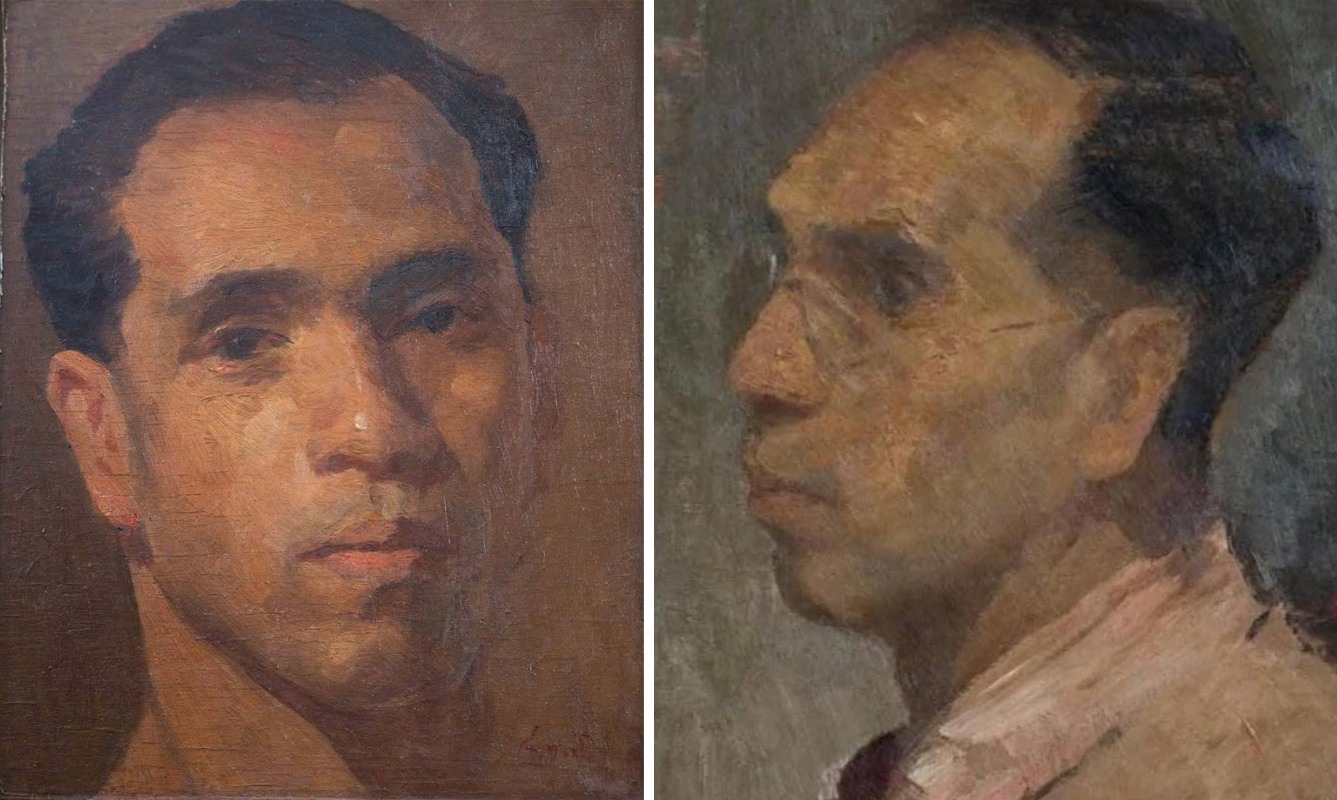

দু’টি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে– প্রথমটি বিশ্রামরত স্ত্রীর আধশোয়া প্রতিকৃতি; মধ্যাহ্নের আবছা আলোয় ধরা প্রতিকৃতির নীল রঙে বর্ণিত আলস্য ও ক্লান্তি, হাত থেকে খসে পড়া বইটি যেন তাতে অন্য এক মাত্রা যোগ করেছে। আবার লেডি রানুর প্রতিকৃতিতে সৌন্দর্যের দীপ্তি প্রকটতর হয় খোলা আলোর ঝলকে, ঝলসে ওঠে মুক্তো আর পান্না। প্রত্যক্ষ আর কল্পনার নিখুঁত মিশেলে সৃষ্ট তাঁর এই চিত্রপটে ধরা পড়ে একান্ত মনের এক ‘ক্ষণিকামূর্তি’। অতুল বসুর দু’টি আত্মপ্রতিকৃতির সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা পরিচিত– একটি তরুণ বয়সের, অন্যটি প্রৌঢ়। প্রথমটি সামনে থেকে আর দ্বিতীয়টি প্রোফাইল। মূলত ব্রাউন টোনের ব্যবহার রয়েছে প্রথম ছবিটিতে। মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম প্রতিফলন রয়েছে। রয়েছে হালকা ধূসর রঙের ব্যবহার। দ্বিতীয় ছবিটিতে একটু বেশি রঙের ছোঁয়া, তবু নাকের ওপর নেমে আসা চশমার পিছনের চোখ দু’টিতে ক্লান্ত এক বিষণ্ণতা ছুঁয়ে আছে যেন।

সারা জীবনে কত যে প্রতিকৃতি এঁকেছেন তার কোনও হিসেব নেই। এক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে, বাকিংহাম প্যালেস ও উইন্ডসর কাসেলে কুইন মেরি ও সপ্তম এডওয়ার্ডের কিছু ছবি কপি করার দায়িত্ব নিয়ে তিনের দশকে দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। কপি করেছিলেন অনেক ছবি, কিন্তু এই পর্যায়ে করা এক বৃদ্ধ বিদেশি সহায়তাকারীর যে প্রতিকৃতি তিনি করেছিলেন– তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির যে চলন, তা অসামান্য। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, নোয়াখালি দাঙ্গার সময় চিন্তিত ও কিঞ্চিত বিপর্যস্ত গান্ধীজির প্রতিকৃতিটির কথা। সেখানেও নানা অনুভূতির দোলাচল দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

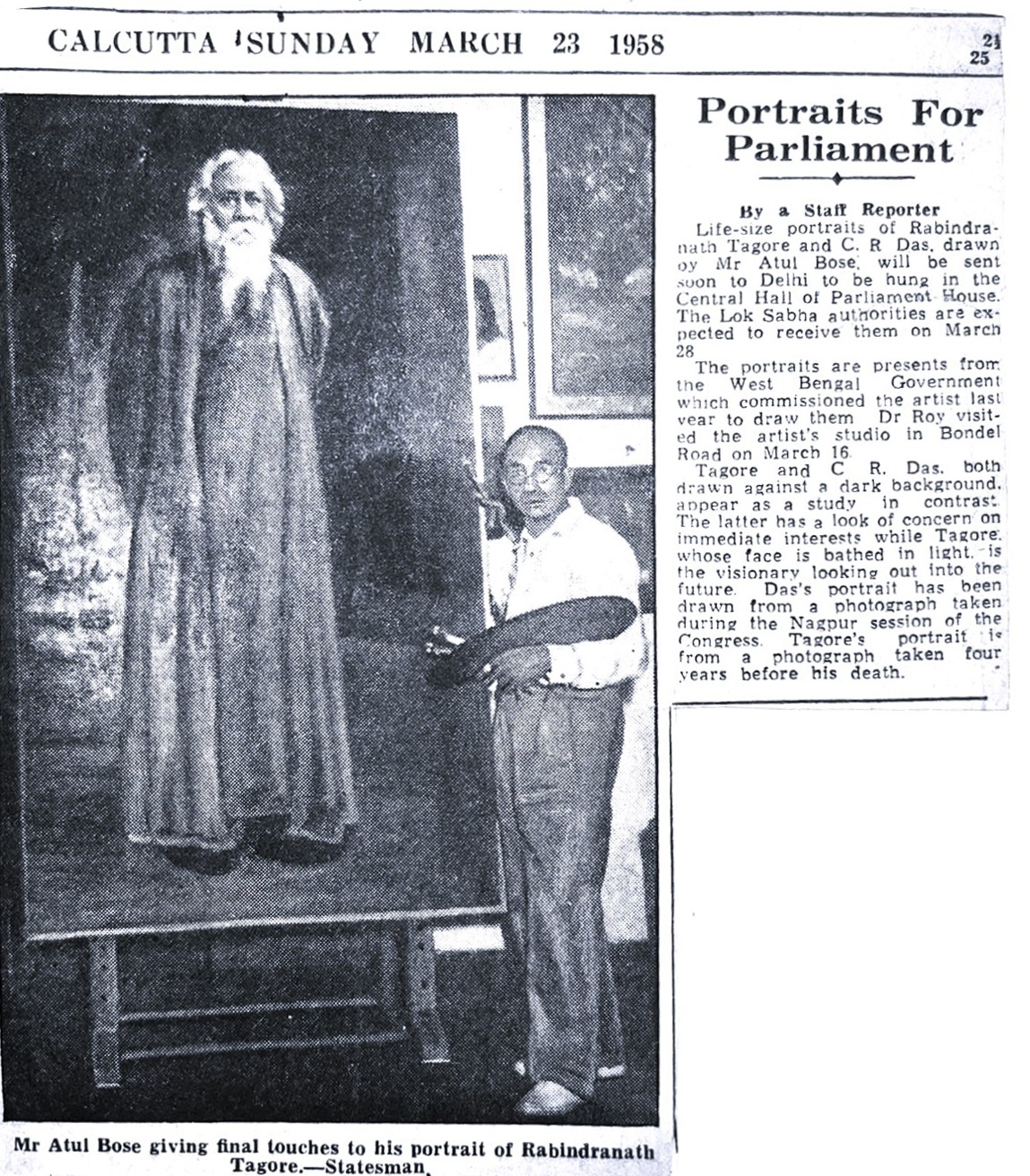

স্বাধীনতার পর সংসদ ভবনে তাঁর করা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি রাখা হয়। বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিও এই সময়েই করেছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রয়েছে তাঁর কাজ, রয়েছে রাজভবনে। তবে তাঁর কাজের বৃহত্তম সংগ্রহ তিনি দান করেছিলেন তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে।

শুধু প্রতিকৃতি নয়, দৃশ্যচিত্রেও তাঁর মুনশিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় এঁকেছেন দুর্ভিক্ষের পদচিহ্ন। সাধারণ মাঝিমাল্লা, সাধারণ মেয়ে, গুনটানা ইত্যাদির ছবিও এঁকেছেন। এঁকেছেন সাধারণ মানুষের যাপনচিত্র, তাদের করুণ আর্তির নীরব অভিব্যক্তি– যা সরল অথচ জোরালো, করুণ অথচ শিল্পিত প্রকাশে সুন্দর। বিশেষত ‘বার্থ অফ কল্কি’ ছবিটি মৃত্যু ও জীবনের সহাবস্থানের এক অনন্য প্রকাশ। মৃত মায়ের পাশে সদ্যোজাত শিশুর এই ছবিটি প্রকাশ করে শিল্পীর বেদনা সিঞ্চিত অনুভূতি।

এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ জীবন ধরে নানা ভাঙাগড়ায়, অভিনব অভিজ্ঞতায় নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন। দেশ-বিদেশের নানা শিল্পের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সেই পরিচয় তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। চাইতেন, যাতে তাদের ভাবনার জগৎ, নিজস্ব বোধের জগৎ তৈরি হয়। ১৯৪৫ সালে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, কিন্তু দু’ বছর পরেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য হন। যেমন বাধ্য হয়েছিলেন ১৯৩৩-এ অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠা হওয়ার চার বছরের মধ্যে সেখান থেকে সরে আসতে। তাঁর ছাত্রদের কাছে শুনেছি, স্বল্পভাষী হলেও তাঁর মতামত ছিল স্পষ্ট এবং যুক্তিগ্রাহ্য। সেজন্য সারা জীবন ধরে নানা বিতর্কে নিজেকে জড়িয়েও শেষ পর্যন্ত জোর গলায় বলতে পেরেছিলেন– ‘প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত দু’টি প্রকাশভঙ্গির কোনওটাই একমাত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না; স্বতন্ত্র বলেই এরা পরস্পরবিরোধী, নয় বরং বহুস্থলেই পরস্পরের পরিপূরক।’ কিন্তু ‘চিত্রকলা ও রাজনীতির একশ বছর’-এ সেকথা লেখার আগেই শিল্পগুরুকে নিজের কাজ দেখিয়ে আদায় করে নিয়েছিলেন পরিপূরক দুই পথের অস্তিত্বের স্বীকৃতি– যখন ১৯৩৯ সালে তাঁর একক প্রদর্শনীতে এসে মুগ্ধ অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘তুমি বিধর্মী কিন্তু অধার্মিক নও’। চলার পথের এই পাথেয়টিকে তুলে রেখেছেন, কিন্তু ভুলে যাননি দীর্ঘ অস্বীকৃতির অবমাননা– ১০০ বছরের ইতিহাসের পাতায় পাতায় মুখ-মুখোশের আলোছায়ায় সেই অন্তহীন লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved