কথাবার্তায় চোস্ত নয়, তাই প্রেম হয়নি। ময়মনসিংহের বাড়িতে দু’-আলমারি বই গোগ্রাসে পড়ে ফেলেছিলেন ছেলেবেলাতেই। মাহুতকে বুঝিয়ে- সুঝিয়ে হাতির পিঠে চড়ে লোম আঁকড়ে ঘুরে বেড়াতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখালিখির প্রথম গুরু। মনে করেন, শরৎচন্দ্রর মতো স্টোরিটেলার বাংলায় আর নেই। ‘বৃষ্টি পড়ছে’-র বদলে লিখেছিলেন ‘হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাথে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।’ গোয়েন্দা কাহিনিতে মনে করে ন্যারেশন বাহুল্য। গল্প বা প্লট মাথায় আসে না, একটা লাইন আসে মাথায়, সেটাই তাঁকে প্ররোচিত করে লিখতে। এবং তিনি লেখেন না, চরিত্রগুলোই লিখিয়ে নেয় তাঁকে দিয়ে। তিনি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। রোববার.ইন-এর জন্মদিনে নিজেকে উজাড় করলেন আড্ডায়। কথালাপে শুভঙ্কর দে। প্রথম জন্মদিনেই রোববার.ইন তাঁদের দু’জনের প্রতিই চির কৃতজ্ঞ রইল।

সূর্য কলকাতার আকাশ থেকে সরে গিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। যোধপুর পার্কের দিকে গড়িয়ে চলেছে রোববার.ইন-এর চাকা। রাস্তা মাঝে মাঝেই থমকে আছে জ্যামে। রোববার.ইন-এর সদস্যরা খানিক উদগ্রীব। এই রোজকার এলোমেলো পথ তো জানে না, আন্দাজ করতে পারছে না, আমরা আসলে চলেছি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এদিকে যে মূল কথাবার্তা চালাবে, সেই শুভঙ্কর দে ওরফে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার স্বডাকনামধন্য ‘অপুদা’, পৌঁছে গিয়েছেন প্রুফ হাতে। মিনিট ৭-৮ সেই দেরির জন্য রোববার.ইন-এর জন্মদিনে এসে মনখারাপই হচ্ছে। কারণ কথা সেদিন যেন ফুরচ্ছিলই না। সময় এসেই বাগড়া দিল। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে, বিদায় জানাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন শীর্ষেন্দু স্বয়ং। সেই দরজা দিয়েই আসুন পাঠক, কথাবার্তায় প্রবেশ করি।

আপনার জন্ম পূর্ববঙ্গে। পরে এ বাংলায় এসেছেন। আপনার অনেক লেখাতেই সে বঙ্গের ছাপ। আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখেছেন নিশ্চয়ই। যে স্মৃতি আপনি ফেলে এসেছেন, মনে হয় কি সেই স্মৃতিতে আরেকবার ফিরে যাই?

এখন তো আর পূর্ববঙ্গে ফেরা যাবে না, তা ভিন্ন এক দেশ। কিন্তু যে স্মৃতির দেশ আমার আছে, তা অমলিন। সময়ের সরণি বেয়ে যদি যাওয়া যেত পিছনে… কিন্তু সে তো অসম্ভব। তবুও মনে হয়, ছেলেবেলায় যদি ফিরে যেতে পারতাম– সে নদী, সে গ্রাম। আমার দেশ ঢাকা, বিক্রমপুর। কিন্তু আমরা অনেকটা সময় কাটিয়েছি ময়মনসিংহে। দাদু সেখানে প্র্যাকটিস করতেন। পূর্ববঙ্গর মাটি খুব উর্বর। ওখানে গাছপালাদের সবল চেহারা। পাটের চাষের জন্য আলাদা করে এই ময়মনসিংহ খুব বিখ্যাত। বলা হত, জমি এতটাই উর্বর যে, চাষিদের বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, সেজন্য তারা অবসর সময়ে মারদাঙ্গা করে। সত্যিই সেখানে প্রচুর ফৌজদারি মামলা হত। আমার দাদু পেশায় মোক্তার, তাই ভালো রোজগারও হত। দাদু ময়মনসিংহেরই এক জমিদারকে ছোটবেলায় পড়াতেন। তাঁরই সৌজন্যে খানিকটা জমি আমরা পেয়েছিলাম। মাটির ভিটে, টিনের ঘর। কিন্তু সেই বাড়িই আমাদের মনে হত রাজপ্রাসাদ।

এই দাদুই কি আপনার লেখায় বারবার ঘুরেফিরে আসে?

অনেকটা। যদিও আমার তখন ৭ বছর বয়স যখন দাদু মারা গিয়েছেন। কিন্তু দাদুকে স্পষ্ট মনে আছে। খুব রাগী ছিলেন। কিন্তু আমাকে ভালোবাসতেন খুব। প্রশ্রয় দিতেন। আমি দাদুকে ভয় পেতাম না তো বটেই, উল্টে দাদুই আমাকে ভয় পেতেন। সেই অতিরিক্ত প্রশ্রয়, ভালোবাসা– আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

আপনার পড়াশোনা তো ওপার বাংলায়?

সবটা নয়। বাবা যেহেতু রেলে চাকরি করতেন, বারবার বদলি হয়েছে। স্কুলিংটা আমার খুব এলোমেলো। দু’-তিন বছর এক জায়গায় থিতু হতে না হতেই তো বদলি! ফলে বন্ধুবান্ধব ফেলে, স্কুল ফেলে অন্য জায়গায় চলে যেতে হত। প্রথম ঠিকঠাক করে স্কুল শুরু কাটিহারে, মাহেশ্বরী স্কুলে। ক্লাস ফোরে ওঠার পর বাবার বদলি মাল জংশনে। সেখানে স্কুলই নেই! তখন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করতাম। বাবা ময়মনসিংহে বদলি হতে সেখানকার মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হলাম– যেখানে আমার বাবা-দাদারাও পড়েছেন। এক বছর পড়লাম। চলে এল দেশভাগ, স্বাধীনতা। পড়াশোনায় আবারও ইতি। দেশভাগের পর অসমে চলে এলাম। ক্লাস টেন-এ মা আমাকে হোস্টেলে দিলেন। পড়লাম কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে। সেখানেই পাশ করি স্কুল ফাইনাল। ভর্তি হই ভিক্টোরিয়া কলেজে। পাশ করি আইএ। তারপর কলকাতায় চলে আসি। সে দীর্ঘ ইতিহাস। আশ্চর্য এক সময়।

ময়মনসিংহ থেকেই কি গল্পের বই পড়ার নেশা ধরল? একটা বড় লাইব্রেরির কথাও আপনি বলেছিলেন একবার, সেটা কি সেখানেই?

না। আমার বই পড়ার নেশা খুব ছেলেবেলা থেকে। ৬-৭ বছর বয়স থেকেই। পড়ার নেশা ছিল খুবই। ছোটদের বইপত্র কিনে দেওয়ার তাগিদ তো বড়রা অনুভব করতেন না। তখন আশপাশে ছোটদের বইপত্র পাওয়াও যেত না। কাটিহারে বইয়ের দোকান এক-আধটা ছিল। ছেলেবেলায় আমি বাচ্চাদের বই পড়িইনি। হেমেন্দ্রকুমার রায় কিংবা সন্দেশ-শুকতারা আমি চোখেও দেখিনি। ফলে কী হত, বাড়িতে যে বই আসত, তাই-ই দেখতাম। বাড়িতে নিয়মিত আসত সচিত্র ভারত, শনিবারের চিঠি, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। বাড়িতে কেউ যদিও বলত না, বড়দের বই, এসব পড়ো না। আমি ছোটবেলাতেই ওই শারদীয়ায় বেরনো বড়দের সমস্ত উপন্যাস পড়ে ফেলতাম। বাবা খুব পড়ুয়া ছিলেন। বেশিরভাগ যদিও ইংরেজি বই। ওই ছেলেবেলায় ইংরেজিতে তেমন সড়গড় ছিলাম না। পরবর্তী কালে গোগ্রাসে গিলেছি বাবার স্টকের বইগুলো। বঙ্কিমচন্দ্রেরও বেশ কিছু বই ছিল বাড়িতে, সেসবও পড়েছি। বঙ্কিমের প্রভাবেই আমি একটু-আধটু লিখতে শুরু করেছিলাম। ওইরকম ক্লাসিক গদ্য, তৎসমবহুল, আমাকে প্রবল আকর্ষণ করত। বলতে গেলে, বঙ্কিম আমার প্রথম গুরু। ময়মনসিংহের কারও বাড়িতেই বইপত্র থাকত না। এখনকার মতো পড়ুয়া ছিল না কেউ। আমি অন্তত কাউকে বই পড়তে দেখিনি। সবাই গল্পসল্প করত। খাওয়া-দাওয়ার গল্প। সাহিত্য পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল না। দাদু-বাবা পড়ুয়া ছিলেন আমার, এটা আমার ভাগ্য। ময়মনসিংহে দু’আলমারি বই ঠাসা ছিল। তা পাগলের মতো পড়তাম। সেসব বই এখন আর পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। ‘চারু ও হারু’ বলে একটা বই পড়েছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। এখন পাওয়া যায় কি না, কে জানে। বইপড়া ছাড়া অবশ্য খেলার নেশাও ছিল খুব।

কী খেলা? ফুটবল?

আমাকে ফুটবল খেলতে দেওয়া হত না তখনও। খেলা বলতে দারিয়াবান্ধা, হাডুডু, দৌড়ঝাঁপ, হাইজাম্প-লংজাম্প। মাঝে সাঁতার শিখলাম। স্বাধীনতার আগে যখন ময়মনসিংহে গিয়েছিলাম, ঠিক করেই নিয়েছিলাম, দুটো জিনিস শিখতে হবে– এক, সাইকেল চালানো, দুই, সাঁতার। সেখানে সাঁতার ও সাইকেল দুটোই শিখলাম। হাফ প্যাডেল থেকে ফুল প্যাডেল। যদিও প্যাডেলের নাগাল পেতাম না। তখন ছ্যাকরা গাড়ি ছিল, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। আমাদের বাড়ির সামনের একটা মাঠে ঘোড়াদের ছেড়ে দেওয়া হত ঘাস খাওয়ার জন্য। সে ঘোড়ার পিঠে ওঠা শিখলাম। ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে পিঠে উঠে বসলাম। কিন্তু সে ঘোড়া তো ছোটে না। সে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, আমি বসে আছি। মনে পড়ল তখন, ঘোড়সওয়ারেরা কীরকম করে। ঘোড়ার পিঠে কেমন যেন, ওঠা-নামা করে– সেরকম করে দেখলাম, ঘোড়া একটু-আধটু ছুটল। জমিদারের হাতি আসত পুকুরে স্নান করানোর জন্য। মাহুতকে বলে-বুঝিয়ে হাতির পিঠে উঠে বসলাম। নাঙ্গা পিঠে, কোনও হাওদা নেই। এদিকে ধরার তো জায়গা নেই। হাতির পিঠ চওড়া, ঘোড়ার মতো না। দু’দিক পা ছড়িয়ে বসতে হয়। আনি তখন ছোট। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তখন হাতির সূচের মতো লোমগুলো ধরে থাকতাম আঁকড়ে। মাহুত খানিকটা ঘুরিয়ে আমাকে নামিয়ে দিত। এই সমস্ত নিয়েই আমার ছেলেবেলা বেশ রঙিন, শুধু লেখাপড়ার ব্যাপারটাই একটু গন্ডগোলের।

দেশভাগের পর কোথায় এলেন প্রথম?

অসমে, আমিনগাঁওতে। সেখানে ইশকুলের বালাই ছিল না। লেখাপড়া বন্ধ। বাড়িতে টিচার এসে পড়াতেন। বাবা বদলি হলেন লামডিং, তারপর বদলপুর, তারপর লামডিং আবার। মাঝে পাণ্ডু। ৫ নং ফেরিঘাটের কাছে আমাদের বাংলো। তারপর আলিপুরদুয়ারে। এখানে থাকতে থাকতেই ওই কোচবিহার স্কুল। কলেজে আইএ পাশ করার পর কলকাতায় আসি। তারপর থেকে কলকাতায় আছি। অন্য কোথাও যেতে হয়নি।

কলকাতায় যখন এলেন, তখন তো যুবক। চাকরির ব্যাপারে কী ভাবছিলেন?

আমার প্রথম চাকরি স্কুলে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সাহাপুর মথুরানাথ বিদ্যাপীঠে চাকরি করতেন। সেই স্কুলে আমি ২২-২৩ দিন মতো চাকরি করেছিলাম। সেটা স্টপ গ্যাপ চাকরি। চাকরি না থাকা অবস্থায় বেশ কিছুদিন বসেছিলাম। তারপর কালীঘাট ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমিতে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেলাম। কিন্তু এমনই দরিদ্র স্কুল যে মাইনে ৭৫ টাকা। স্কুল ডিএ ২৫ টাকা। গভমেন্ট ডিএ সাড়ে ১৭ টাকা– যেটা ৬ মাস পরে পাওয়া যাবে। তখন কিছুই না সেটা। যাতায়াতের ভাড়াতেই চলে যায়। কিন্তু সেই চাকরি আমি ১৩-১৪ বছর করেছি। তখন আমার অভাব ছিল প্রচণ্ডই। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর হাল!

তখন লেখালিখি করছিলেন?

লেখালিখি চলছে। কিন্তু উপন্যাস লেখার ডাক তখনও পাইনি। প্রথম উপন্যাস লেখার ডাক পেয়েছিলাম ’৬৭ সালে। তার আগে, এই সময়টায় গল্পই লিখছিলাম। আমি তখন খুব কম লিখতাম। কারণ লিখতে সময় লাগত, তাগাদায় কখনও লিখতে পারতাম না। এখনও যে কারণে আমার বদনাম– সম্পাদকদের আমি খুব ভোগাই। অনেক বুকনি খেতে হয়েছে। অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। সাগরদা, বিমলদা খুব বিরক্ত হতেন। এমএ পড়তে পড়তেই আমার লেখার শুরু। ‘দেশ’ পত্রিকায় তখন প্রথম লেখা বেরয়। এবং সে বছরই শারদীয়াতেও গল্প বেরিয়েছিল। এটা একটা বিরল ঘটনা। দেশ পত্রিকা এরপর খুব প্রশ্রয় দিতে শুরু করে। ঘন ঘন গল্প চাইতে শুরু করে। কিন্তু আমি অত দ্রুত লিখতে পারতাম না। মনে আছে, ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’ গল্পটা আমি দু’বছর ধরে লিখেছিলাম। এই দু’বছর কিন্তু দেশ পত্রিকায় কোনও গল্প বেরয়নি। তা নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। সাগরদা-বিমলদারা বলতেন, ‘শীর্ষেন্দু আসলে কমিউনিস্ট সেজন্য এখানে লিখতে চাইছে না।’ কিন্তু ছোটগল্প লিখে আয় আর কতটুকু হয়? আর দেশ পত্রিকা বাদ দিয়ে তো অন্য কোনও পত্রিকা বিশেষ টাকাপয়সা দিত না। তবে ‘উল্টোরথ’, ‘সিনেমা জগৎ’ থেকেও লেখার ডাক আসত। সেখানে লিখে খানিক টাকাপয়সা পেয়েছিলাম। হয়তো পাঁচশো টাকা সাম্মানিক পেলাম। কিন্তু রেগুলার ইনকাম নয়।

এই পরিস্থিতিটা বদলে গেল কবে?

’৭৩ সালে। যখন আনন্দ পুরস্কারটা পেলাম। দুম করে অনেকটা টাকা পেলাম। তখনকার দিনে পাঁচ হাজার টাকা। আজকের দিনে, পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি। এই টাকাটা পেয়েই আমার অভাব ঘুচে গেল। উপন্যাস লেখার জন্য টাকা বাড়িয়ে দিল আনন্দবাজার। আড়াই হাজার টাকা। তখনও স্কুলের চাকরি করতাম।

আনন্দবাজার পত্রিকায় এলেন কীভাবে?

১৯৭৬ সালে যখন ইন্দিরা গান্ধী সেন্সরশিপ চালু করলেন, তখন আনন্দবাজার পত্রিকা বেকায়দায় পড়েছিল। কারণ খবর তো সেন্সর হয়ে যাচ্ছে। বাদ পড়ছে। ফলে কাগজে অনেক জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকছে। তখন সেই সাদা অংশ ফিচার দিয়ে ভরাট করা হবে বলে ঠিক হয়। আমার ডাক পড়ে সেই ফিচার লেখার জন্যই। একরকম জোর করেই। আমার চাকরি করার ইচ্ছে ছিল না। ৪০ বছর বয়স হয়ে গেছে, এখন আর চাকরি করে কী হবে, এটাই মনে হচ্ছিল তখন।

প্রথম উপন্যাস ‘ঘুণপোকা’। কী করে লিখলেন? প্রস্তাব এল কীভাবে?

সেটা খুবই অপমানজনক পরিস্থিতি! সাগরময় ঘোষ একদিন আমাকে ডেকে বললেন, ‘এ বছর বরেন আর তোমার মধ্যে একজন উপন্যাস লিখবে। কে লিখবে, সেটা তোমরা ঠিক করে নাও।’ আমি বরেনকে গিয়ে বললাম সাগরদার কথা। বরেন বলল, ‘দ্যাখ, আমার পরিবারে একটু গন্ডগোল চলছে, এখন আমার পক্ষে উপন্যাস লেখা সম্ভব না। কিন্তু তুই লেখ। এই সুযোগটা হাতছাড়া করিস না। আমারটা পরে আমি দেখে নেব।’ ফলে, আমি লেগে পড়লাম জীবনের প্রথম উপন্যাস লিখতে। পরের বছর বরেন উপন্যাস বেরল না। কী একটা কারণে যেন বন্ধ ছিল। তার পরের বছর বেরল বরেনের উপন্যাস। আমারটা ’৬৭ সালে। বরেনের ’৬৯ সালে।

‘ঘুণপোকা’র চরিত্রটার যে ধরন, সেখানে মনে হয়েছে এগজিস্টেনশিয়ালিজমের একটা প্রভাব হয়তো বা রয়েছে। আপনি কি সার্ত্রে বা কামুর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন?

অনেকে বলে কামুর ‘ফল’ উপন্যাসটার সঙ্গে কোনও যোগ রয়েছে কি না, ‘ঘুণপোকা’র সময় আমি সেটা পড়েও ফেলেছি। কামু আমার ভীষণ প্রিয় লেখক। তবে সার্ত্রে নন। সার্ত্রের লেখা আমার ভালো লাগে না, বড় লেখক, মান্য করি। ‘আউটসাইডার’-এর ছেলেটি যার জীবন জেলে কাটবে, আর বাইরে মুক্তির জগৎ– এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। অন্যদিকে কাফকা পড়লে মনখারাপ– ‘ট্রায়াল’-এ কী বিষণ্ণতা!

আপনার বহু চরিত্রই যেখানে বাস করে, সেই জায়গাটার সঙ্গে তার একটা এলিয়েনেশন রয়েছে, তাই নয় কি?

এলিয়েনেশন, বিচ্ছিন্নতা– মনে হয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে। আমি নিজেও বহু সময় এই বিচ্ছিন্ন বোধ করেছি। ছেলেবেলা থেকেই আসলে আমি আনস্মার্ট। সহজে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারতাম না। আমি সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছি, কিন্তু অনেক দিন আমার কোনও বন্ধুবান্ধবই তৈরি হয়নি। অনেকে আছে, যারা চট করে আলাপ করে ফেলে। বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যায়। মুখে হু হু করে কথা আসতে থাকে তাদের। আমি দেখতাম, লোকে কত গল্প করছে। খুব ইচ্ছে করত গল্প করতে। কিন্তু আমার কথা মাথায় আসে না। কথা ফুরিয়ে যায় দ্রুত। আমি ভাবতাম, তাহলে আমি মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেট করব কী করে! বড়জোর কেমন আছেন? এইটুকু, তারপরেই কথা ফুরিয়ে গেল। দিল্লি যাচ্ছি একবার, ট্রেনে দেখলাম, সহযাত্রীরা ইংরেজিতে কথা বলছে। কিন্তু কত সব অপ্রয়োজনীয় কথার ছর্রা। যেমন দিল্লিতে অমুক জিনিসটা পাওয়া যায় কি না, আবার কলকাতায় কী চমৎকার সিঙাড়া খেলাম– এই সমস্ত হাবিজাবি। আমার এইরকম কথার অনর্গল সাপ্লাই ছিল না। যে কারণে মেয়েদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হল না সারাজীবন। প্রেমই করতে পারলাম না। প্রেম করলে তো কথা বলতে হবে!

আপনার একটা উপন্যাস ‘ফেরা’। সেখানে বোধহয় এই একলা বিচ্ছিন্ন সময়টার কথা প্রবলভাবে আছে। ভাড়াবাড়ির কথাও।

হ্যাঁ। নানা সময় নানা ভাড়াবাড়িতে আমি ছিলাম। সেসব এসে পড়েছে। আর ফেরা-তে নকশাল পিরিয়ডের কথাও ছিল যদ্দুর মনে পড়ছে। এটা লিখেছিলাম সম্ভবত বালিতে যখন থাকি, তখন।

‘জীবনপাত্র’ আর ‘শ্যাওলা’ এই দুটো উপন্যাসেও নকশাল সময়ের কথা আছে।

নকশাল আন্দোলন সরাসরি আমাদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। আমার স্কুলে দু’বার আগুন লাগানো হয়। পরীক্ষা বয়কট হয়। হুমকিও আসে। মনে আছে, আমার এক ছাত্র, ক্লাস এইটে পড়ত। স্কুল থেকে ১০০ গজ দূরের এক পানের দোকানের কাছে, দিনেদুপুরে সে খুন করেছিল। দিশাহীন লাশ ফেলা আমাকে খুব বিব্রত করেছিল। একদিন স্কুল থেকে ফিরছি। হাওড়া স্টেশন হয়ে বাড়ি ফিরব। বড়বাজারের কাছে ভীষণ ভিড়। নেমে পড়লাম বাস থেকে। লোকজনের ভিড়। ভিড়ে ঢুকে দেখতে পাই রক্ত জমাট হয়ে পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? একজন বললেন, ট্রাফিক পুলিশকে একটু আগে খুন করে দিয়ে গেল। তিন-চারটে ছেলে এসে ঘিরে ধরল। একজন গলায় ক্ষুর বা ছুরি চালিয়ে নির্বিকারভাবে খুন করে চলে গেছে। এই যে অর্থহীন খুন, সেই বিকেলের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল– জীবনের এই দাম! সে-ও তো ট্রাফিক পুলিশ! কত টাকা আর মাইনে পায়! এসব দেখে-টেখে মানসিক ওলটপালটের মধ্যে ছিলাম। নকশাল আন্দোলনকে প্রথমে তো আমি সাপোর্টও করেছিলাম। পরবর্তীকালে যখন দিশাহীনতা দেখতে পেলাম, তখন আর তাদের পক্ষ নিতে পারিনি। একবার এমনও হল, প্রচার হল যে, স্কুল টিচারদের খুন করা হবে। আমার বউ বেজায় ভয় পেয়ে বলল, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না। আমি বললাম, স্কুলে না গেলে কী করে হবে! এভাবে কতদিন বাঁচা যাবে? যেতাম স্কুলে। বাংলা পড়াতাম, গপ্পটপ্প করতাম বলে ছাত্ররা ভালোবাসত। তবু সেই ডামাডোলের সময় বেশ উদ্বেগই থাকত।

আপনার লেখা ‘আশ্চর্য ভ্রমণ’ খুবই মায়াবী। আপনার মনে আছে সে লেখার কথা?

সবটা মনে নেই। এখন বলছ তুমি মায়াবী, কিন্তু সেসময় লোকে নেয়নি একটুকু মনে আছে। রিঅ্যাকশন দেয়নি। কিন্তু খুবই ভালোবেসে লিখেছিলাম। পরে এই লেখার জন্য অবশ্য পাঠকের ভালোবাসা পেয়েছি।

আপনার বহু লেখাই স্কুলজীবনে পড়ার সময়, ফাঁকিবাজির ছলে পড়া, নানা স্কুলপাঠ্য বইয়ের ফাঁকে। ‘সাঁতারু ও জলকন্যা’র কথা মনে পড়ছে এখন।

‘সাঁতারু ও জলকন্যা’ অপর্ণা (সেন) সিনেমা করতে চেয়েছিল। একদিন বলল যে, শীর্ষেন্দুদা, সিনেমা করার খুব ইচ্ছে। কিন্তু একটা মেয়ের যে ট্রানজিশন, তা কী করে দেখাব। আর কী করেই বা পাব সেই মেয়েকে। একটা গেঁয়ো মেয়ে, ন্যাড়া মাথা, ঘা রয়েছে, টিকটিকির মতো রোগা– সে পরবর্তীকালে পরমা সুন্দরী হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ফিরল কলকাতায় এসে, ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় পেল।

এই চরিত্রটা আপনি পেলেন কী করে?

বালিতে যখন থাকতাম, তখন পাড়ারই একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। ন্যাড়া মাথা, বোকা, একটু অস্বাভাবিক। তাকে বাড়ির লোক খুব অবহেলা করত। সে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এল। দু’দিন পর ওর বাড়ি থেকে লোকজন এসে বলল, ও ভদ্রলোকের মেয়ে, বাড়ি বাড়ি কাজ করার মেয়ে নয়, ওকে ছেড়ে দিন। মেয়েটি তখন কান্নাকাটি শুরু করে, যেতে চায় না। কিন্তু ওর বাবা-মা ওকে নিয়ে যায়। এই মেয়েটিকে দেখেই আমি ওই সাঁতারু ও জলকন্যার মেয়েটির আইডিয়া পাই। ‘পোকা’ নামের একটা গল্প নিয়ে বিশাল ভরদ্বাজও সিনেমা করতে চেয়েছিল।

সেটা হল না কেন?

ঘটনাটা হল বোম্বে গিয়েছিলাম এক কাজে। আমার মেয়ের সঙ্গে বিশাল ভরদ্বাজের আলাপ-পরিচয় ছিল। বিশাল ভরদ্বাজ আমার মেয়েকে বলেন, তোমার বাবার একটা গল্প আমি সিনেমা করতে চাই। সেই গল্পটাই ‘পোকা’। আনন্দবাজার পত্রিকার ‘রবিবাসরীয়’-তে বেরিয়েছিল। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছেপেছিলেন ‘ইন্ডিয়ান লিটারেচার’ পত্রিকায়। সেই গল্পটা তিনি পড়েছিলেন। চেয়েছিলেন খানিকটা রদবদল করে সিনেমা বানাতে। হোটেলে বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে আলাপ হল। খুব সাদামাটা মানুষ। অত বড় পরিচলক বলে বোঝাই যায় না। আমাকে বললেন, ‘দাদা, ওই গল্পটা একটু বাড়িয়ে দিন, এত ছোট গল্পে সিনেমা হবে না।’ আমি ভাবলাম, এই রিস্কটা কি নেব, কিন্তু বিশাল ভরদ্বাজ ছাড়লেন না। কলকাতায় ফিরে এলাম, এসে দেখি, আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫০,০০০ টাকা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন! আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার কোথা থেকে পেলেন তাও জানি না। সম্ভবত মেয়ের কাছ থেকেই। অতঃপর ভাবলাম চেষ্টা করা যাক। লিখলাম, ‘বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা’। উপন্যাসটা পাঠিয়েওছিলাম ওঁকে। কিন্তু সম্ভবত অনুবাদ করার মতো লোক পাওয়া যায়নি। ওই সিনেমাও হয়নি শেষমেশ। কিন্তু এই তালেগোলে লেখাটা হয়ে গেল।

যখনই আপনার লেখা নিয়ে আলোচনা হবে, তখনই অবধারিতভাবে এসে পড়বে ‘মানবজমিন’। কীভাবে ভাবলেন এই উপন্যাস?

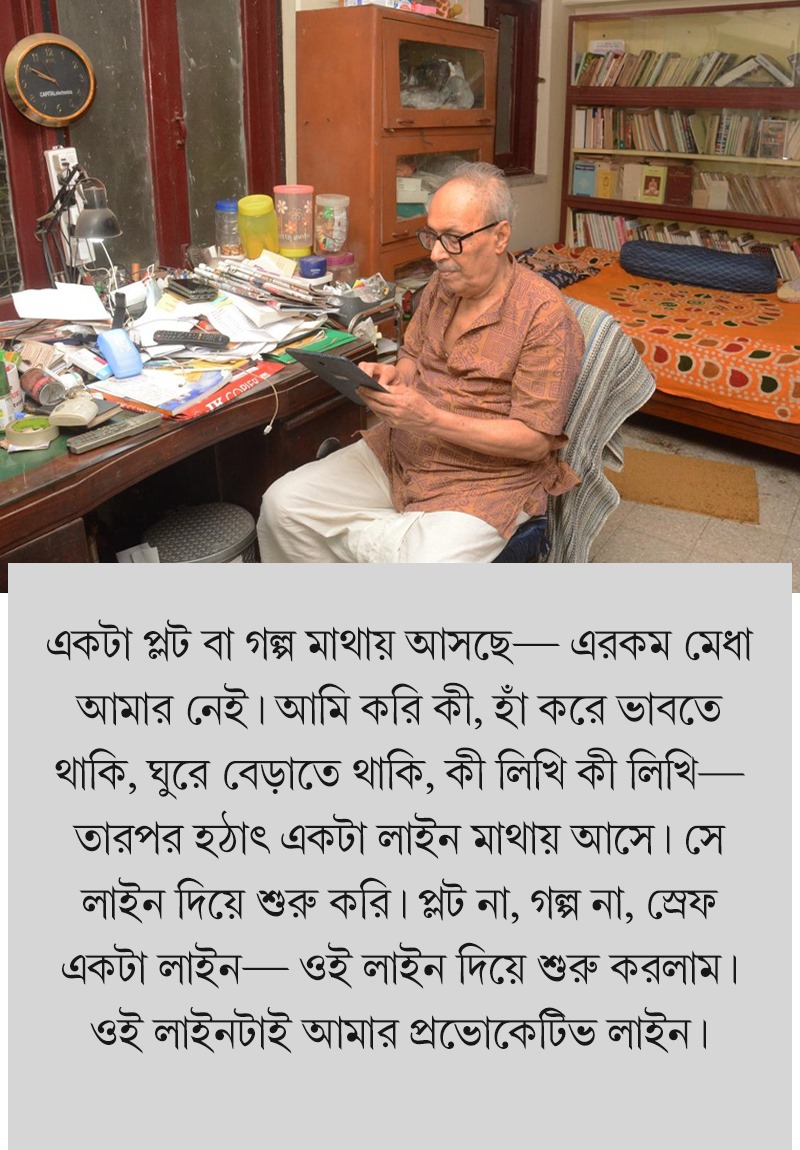

আমি ভেবেচিন্তে কোনও দিনই কিছু লিখি না। আমাকে বলা হয়েছিল, ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে হবে। লিখতে হবে তো জানলাম, কিন্তু কী লিখব? একটা প্লট বা গল্প মাথায় আসছে– এরকম মেধা আমার নেই। আমি করি কী, হাঁ করে ভাবতে থাকি, ঘুরে বেড়াতে থাকি, কী লিখি কী লিখি– তারপর হঠাৎ একটা লাইন মাথায় আসে। সে লাইন দিয়ে শুরু করি। প্লট না, গল্প না, স্রেফ একটা লাইন– ওই লাইন দিয়েই শুরু করলাম। ওই লাইনটাই আমার প্রভোকেটিভ লাইন। ওটা থেকেই আমার ভাবনা শুরু। গল্প যেদিকে যায়, আমি গল্পকে অনুসরণ করি। পুরোটা মাথায় থাকে না। আমার মনে আছে, ‘পার্থিব’ যখন লিখতে শুরু করেছি, একটা চ্যাপ্টার লিখলাম। লেখার পর মাথায় কিছু আসছে না আর, তালে পরের চ্যাপ্টারে কী লিখব! তখন আরেকটা গল্প শুরু করলাম। এরকম পাঁচটা চ্যাপ্টারে পাঁচটা গল্প লিখলাম। প্রত্যেকে বিভ্রান্ত! গল্পটা কী! আমিও তখন বিভ্রান্ত, ভাবলাম করেছিটা কী, এবার যাব কোনদিকে! তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম, গল্পের চরিত্রগুলো নিজেরাই ঠিকঠাক করে নিল, কার সঙ্গে কে কীভাবে মিশবে। দেখতে দেখতে ‘পার্থিব’ হয়ে গেল। আমাকে বলেছিল একজন, ‘‘মনে হচ্ছে তুমি ক’টা চরিত্রকে ছেড়ে দিয়েছ, তারা মাথা ঠোকাঠুকি করছে। এর কী মানে, বুঝতে পারছি না কিছু!’’ আমি বলেছিলাম, ‘আমিও বুঝতে পারছি না।’ আমার কপাল ভালো, আমার চরিত্ররা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে যায়। আমার এতে কোনও কৃতিত্ব নেই। কোনও চেষ্টা ছাড়াই আমার চরিত্রগুলো আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

অনেক পরে আপনি ছোটদের গল্প লিখতে শুরু করেন, মজার ব্যাপার, প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে যখন গল্প করতাম, তখন উনি বলতেন, শীর্ষেন্দু বাড়িতে ভূত পোষে!

হা হা! আসলে ’৭৪-’৭৫ সালে, একদিন নীরেনদা (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) আমাকে পাকড়াও করে বলেন, ‘তুই একটা গল্প লেখ আনন্দমেলার জন্য।’ ’৫৮ সালে সেই যে লেখা শুরু করেছিলাম, কোনও দিন ভাবিনি যে, ছোটদের জন্য লিখব। মাথায় তো বড়দের জন্য লেখার কথাই ঘুরে বেড়ায়। ছোটদের জগৎটা আমি একেবারেই চিনি না। একমাত্র শক্তি (চট্টোপাধ্যায়) আমাকে দিয়ে জোর করে একটা গল্প লিখিয়েছিল, আনন্দমেলার পাতায়। সেটা ঠেকা দেওয়ার জন্য। শক্তিকে দমানোর জন্যও। ও তো ছাড়ত না। আমি নীরেনদাকে তাই বলেছিলাম, ‘আমার পক্ষে ছোটদের লেখা সম্ভব নয়।’ কিন্তু লিখলাম শেষমেশ। প্রথম গল্প সম্ভবত বিধু দারোগা। ভেবেছিলাম, ছোটদের গল্প, একটু মজা-টজা থাকবে। আবার কিছুকাল পর নীরেনদা বলল, ‘আরেকটা গল্প দাও!’ বললাম, ‘বারবার তো দিতে পারব না, এটা আমার পক্ষে কঠিন কাজ!’ নীরেনদা বলল, ‘আরে, লেখো না!’ লিখলাম। তৃতীয় গল্প লিখলাম যখন– ‘গন্ধটা খুব সন্দেহজনক’– তা লেখার পর অনেকে খুব পছন্দ করল। নীরেনদা আবার আবির্ভূত হলেন। বললেন, ‘এবার তোকে উপন্যাস লিখতে হবে।’ উপন্যাস! আমার তো একগাল মাছি! ‘শোন, তোকে ১২ সংখ্যা লিখতে হবে, এক বছরের জন্য। মাসে মাসে একটা করে বেরবে, তুই শুরু কর। যা পারবি শুরু কর।’ উপন্যাস লেখা মানে তো এভারেস্টে ওঠার মতো ব্যাপার। এদিকে বাচ্চাদের জগৎটাই তো চিনি না। লিখতে শুরু করলাম। ভয়েও আছি, অকুতোভয়েও। লিখে ফেললাম ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’। এক বছর পরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নীরেনদা এসে আবারও হাজির। বক্তব্য: এবার পুজোসংখ্যাতেও লিখতে হবে। বাপ রে বাপ! এত লেখা! লিখলাম ‘গোঁসাইবাগানের ভূত’। এরপর থেকে আর ছাড়াছাড়ি নেই। পুজোসংখ্যায় টানা লিখে চলেছি। গত বছরও। এ বছরটাই শুধু ফাঁক গেল। আমার ছেলে বলল, না, এত ধকল নিতে হবে না। পরের বার লিখো, এ বছরটা বিশ্রাম নাও। নিলাম। কিন্তু বিশ্রাম নিতেও যে ভালো লাগে, তা নয়। এতকালের অভ্যেস বাচ্চাদের জন্য লিখি। তাই একটু খারাপ লাগছে, কী আর করা!

এর পাশাপাশি আপনি শবরের মতো চরিত্রও তৈরি করেছেন!

হ্যাঁ, সেটাও দায়ে পড়ে।

আপনার বহু লেখাই তো দেখছি ‘দায়ে পড়ে’?

হ্যাঁ, আমি আসলে কুঁড়ে লোক। লিখতে হবে, সারাক্ষণ এই ভেবে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না। একটু হাঁটতে-চলতে ভালো লাগে। দোকানপাট দেখলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনের ঝগড়া শুনলাম। চাওয়ালার সঙ্গে গল্প করলাম। যে লোকটা আমার বাড়ির কাছে গাড়ি রাখার পার্কিং আদায় করে, বলরাম, ওর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব। এই জীবনযাপন করতেই ভালো লাগে। তার মধ্যে যখন লেখা এসে পড়ে, আমি খানিকটা বিপদেই পড়ে যাই। আমাকে একসময় গোয়ন্দাকাহিনি লিখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি গোয়েন্দা পাব কোথায়! প্রাইভেট গোয়েন্দা তৈরি করলে ট্র্যাপে পড়ে যাব। সবসময় ওদের একটা পুলিশ বন্ধু থাকে। নইলে ময়না তদন্তের রিপোর্ট কী করে পাবে! পুলিশ ছাড়া তো ওই জিনিস কারও হাতে নেই। সে কারণে গোয়েন্দার পুলিশ বন্ধু থাকবেই। এ জন্য আমি প্রাইভেট গোয়েন্দা পছন্দ করি না। কিন্তু পড়তে ভালোবাসি। আগাথা ক্রিস্টি সব পড়েছি। তাই ‘শবর’ নামের এক পুলিশের গোয়েন্দাকে আমি বেছে নিলাম। তার উচ্চতা খুব বেশি নয়। সে খুব বিশালদেহী নয়। সে হোয়াইট গুন্ডা– ভালো গুন্ডা। গুন্ডামি করলেও সে খারাপ কাজ করে না, ঘুষ নেয় না। শবর শুরু করলাম ডায়ালগ ফর্মে।

কেন ডায়াগলেই শুরু করলেন?

কারণ আমার মনে হয় গোয়েন্দা কাহিনিতে ন্যারেশনের কোনও দরকারই নেই। ন্যারেশন গোয়েন্দা কাহিনির বাহুল্য। বরং যদি একটা ক্রিমিনাল কেস শুরু হয় মাঝখান থেকে? একজন সাসপেক্টকে জেরা করা হচ্ছে। এইভাবে, নানা প্রশ্নের মধ্যে আসামির রং তুলে ফেলা হয়। কোনও একটা বেফাঁস উত্তর দিয়ে ফেলবেই সে। এইভাবেই প্রশ্ন করা চলতে থাকে শবরের।

একটু প্রেমের কথায় আসি। ‘শিউলির গন্ধ’র কথা মনে পড়ে?

খুব যে মনে আছে, তা না। তবে মনে আছে দাদুর চরিত্রটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। হ্যারিকেন জ্বালিয়েছিল বলে সেই দাদু, খুব রাগ করেছিল, বলেছিল এত পয়সা তুমি কোথায় পেলে? দাদু উত্তরে পেয়েছিল, ‘তুমি খুব কিপটে!’ রাত্রিবেলা ঝড় হয়েছে, নারকোল পড়েছে, তখন নারকোল আনতে পাঠাত সেই দাদু। যদি সকাল হতে না হতে চুরি হয়ে যায়। ফলে ঝড়জলের মধ্যে সেই নারকোল আনতে যেতে হত ছেলেটিকে।

আরেকটা আশ্চর্য উপন্যাসের কথায় আসি। খিদের উপন্যাস। ‘ফজল আলি আসছে’।

(হাসি) বেশ দুঃসাহসিক লেখা, তাই না? লিখতে বেশ সাহস লেগেছিল। কী লিখব না লিখব, মাথায় তো আসে না। এমনিতেই মাথাটা গবেট আমার। কী করে লিখেছিলাম মনে নেই, শুধু মনে আছে বাপ আর ছেলে খেতে বসেছে। একজন আরেকজনের হাত থেকে গরাস চুরি করছে। কম ভাত, খিদে আছে এবং কে বেশি খাবে। এমনই অভাব তাদের। দুধ আনা হত তাদের বাড়িতে। উপন্যাসে প্রায়শই রয়েছে যে, ছানা কেটে গেছে। আসলে দুধটা খেয়ে ফেলেছে। ছানাটা কী করলে? বলত, খেয়ে ফেলেছি। আমাদের বাড়িতে ওই দরিদ্র লোকটা দুধের বোতল নিয়ে আসত। ফজল আলি সেই শ্রমিক যে অনশন করছে। সেই অনশন– আমি নিজের চোখেও দেখেছি। তখন আমার মাথায় খেলল, পৃথিবী জুড়ে যে ক্ষুধার রাজনীতি রয়েছে, দর্শন রয়েছে– তা-ই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। ক্ষুধাই তৈরি করছে সবকিছু। খিদে মিটে গেলে এত কিছু হত না। মানবসভ্যতা এত দূর এগিয়ে গেল, কিন্তু ক্ষুধা এখনও মিটল না। ‘কাগজের বউ’তেও একথা লিখেছিলাম। মনে হয়েছিল, ক্ষুধাকে যদি মানুষ কখনও জয় করে ফেলে, তাহলে কী হবে? এই যে এত ব্যবসাপাতি সব উধাও হয়ে যাবে! দুনিয়াটাই পাল্টে যাবে। এই ভাবনাচিন্তা নিয়েই, বলা চলে ইউটোপিয়ান চিন্তা, তাও লিখলাম।

আপনি ছোটদের ও বড়দের– সবার জন্যই কল্পবিজ্ঞান লিখছেন। আপনার বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও বড়দের জন্য একটি মাত্র কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস লিখছেন। আপনাদের আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রও। আপনি এতরকম দিকে লিখছেন কী করে?

প্রেমেন্দ্র মিত্র অসম্ভব ভালো লিখতেন। গভীর পড়াশোনা ছিল। বিজ্ঞান জানতেন যেমন, ভূগোলও জানতেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর মৃত্যুর পর ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখেছিলাম, সার সার ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকা ডাঁই করে রাখা!

হ্যাঁ, রীতিমতো পড়াশোনা করতেন। ঘনাদার গল্পগুলো কোনওটাই কিন্তু ভুল নয়। একেবারে সঠিক খবরাখবর নিয়ে। অনেক জায়গায় হয়তো তিনি যাননি। কিন্তু এত সুন্দর কল্পনা করেছেন যে, হুবহু সেই জায়গার সঙ্গে মিলে যায়। কানাডা বা দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম জায়গা নিয়ে কথা বলেছেন অবলীলায়। ঘনাদা গুল দিচ্ছে বটে, কিন্তু ইনফেরমেশনগুলো গুল নয়। এটাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্ব। ওঁকে নমস্কার জানাতেই হবে। কিন্তু আমি সত্যি কথাটা বলি, আমি কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার জন্যই সায়েন্স ফিকশনটা লিখেছি। যখন মাথায় কোনও গল্প আসছে না, বা লিখতে পারছি না, তখন একটা আইডিয়া এল– বাচ্চাদের জন্য বা বড়দের জন্য লিখলাম তখন। ‘৩০০২’ বড়দের জন্য আমার প্রথম সায়েন্স ফিকশন।

সে কারণেই কি গতবার ‘আনন্দমেলা’র বদলে ‘দেশ’ পত্রিকায় উপন্যাস বেরল? এই দেরির কারণে?

গত বছর একটাই উপন্যাস লিখেছিলাম। দুটো না। আমার ছেলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, বাবা দুটো না একটাই লিখবে। দেশ-এ না, আনন্দমেলার জন্যই লিখবে। কিন্তু সেটা ছিনতাই হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ বলল, যে, না ওটা আনন্দমেলায় ছাপা হবে না, দেশ-এ ছাপা হবে। কেন এই সিদ্ধান্ত নিল, জানি না। আমি ভাবলাম, ব্যাপারটা কীরকম হল, এটা বাচ্চাদের উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে! কিন্তু কিছুই করার নেই। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আপনার লেখা শুরুর সময়ে, আপনার বন্ধুস্থানীয় যাঁরা লিখছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়– তাঁদের মধ্যে আপনার গদ্যভাষাটা একেবারে আলাদা।

একটা কথা বলতে পারি, জোর দিয়েই, আমি আমার গদ্যভাষা নিয়ে আলাদা করে ভেবেছি। প্রচণ্ড খেটেছি। দু’বছর বুকে বালিশ দিয়ে। অখাদ্য বোর্ডিং হাউসে থাকতাম, বিচ্ছিরি পরিবেশ। সেসময় আমি আমার গদ্য নিয়ে ভেবে চলেছিলাম। আমার গদ্যের গঠনপ্রণালী, শব্দের প্রয়োগ– এসব নিয়ে আলাদা করে চিন্তা ও চর্চা করতাম। আমি একটা গল্প লিখেছিলাম, ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’। একটি লোক সিনেমা হলের লবিতে ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেলছে। মুহূর্তের মধ্যে ওই যন্ত্রটা যেন জেগে উঠল। ওটা যেন মানুষ। আলো জ্বলে উঠল, ওঠানামা করল। তারপর একটা টিকিট বেরিয়ে এল। এই যে কিছুক্ষণের জন্য একটা যন্ত্র জীবন্ত পদার্থে পরিণত হল– এই জিনিসটা বর্ণনা করার জন্য সাধারণ ভাষা ব্যবহার করলে চলবে না। সেজন্য একটা ভাষার মূলগত ওলট পালট দরকার। গড়গড়িয়ে ন্যারেশন দিলে চলবে না। আমি বারবার লিখছিলাম, ফেলে দিচ্ছিলাম। আর বুঝতে পারছিলাম, যন্ত্রের এই জীবন্ত হওয়াটা একটা মেটামরফোসিস। এই গল্পটা লিখতে যে কারণে দু’বছর সময় লাগে। যেমন ধরা যাক, বৃষ্টি পড়ছে। আমি কি বৃষ্টি পড়ছেই লিখব? না। লিখলাম– হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাথে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।। বৃষ্টির এই তুলনাটা আনলাম। পুরনো উপমা ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু কেন? আবারও বললাম– বৃষ্টির বর্ণনায় নিয়ে এলাম হরিণের পা– কলকাতার ওপর দিয়ে বহু হরিণ ছুটে যাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে। এইসব করতে গিয়েই অনেক সময় লাগল। বাংলা ভাষার বাঁধনটা কীভাবে ভাঙব, সেটাই ভাবতে সময় লেগেছিল। অভিঘাত কীসে বেশি আসবে। মৎস্যশিকারিরা যেমন ছিপ ফেলে বসে থাকে, সেরকম শব্দের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতাম। এমন শব্দ হয়তো গ্রামে প্রচলিত আছে। দুম করে সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝবে না। কিন্তু আস্তে আস্তে সে শব্দ প্রচলিত হবে। একদিন বুঝতে পারবে। আমি সেরকম অনেক শব্দ নিজের লেখায় ব্যবহার করেছি। কখনও উর্দু, কখনও হিন্দি শব্দের খানিকটাও ব্যবহার করেছি। এভাবেই হয়তো আমার ভাষা, স্টাইল আলাদা হয়েছে।

আপনি যাঁদের সরাসরি দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সন্তোষকুমার ঘোষ। কীরকম ছিলেন তিনি, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জানতে চাইব।

সন্তোষদা একটু পাগলাটে। ওঁর সবথেকে বড় ড্রব্যাক, অত্যধিক মদ খেতেন।

সে তো আপনার বন্ধুবান্ধব– শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়– যদিও আপনি এক্ষেত্রেও আলাদা!

সন্তোষদা অফিসেও মদ্যপান করে থাকতেন। শক্তিও তা-ই করত। শক্তি নানা রকম কাণ্ড করত, তা বলার নয়। বিস্তর ভুগতে হয়েছে ওকে নিয়ে! শিলংয়ে গিয়ে তো একেবার সুনীল-শক্তির কেলেঙ্কারি কাণ্ড!

কী কাণ্ড?

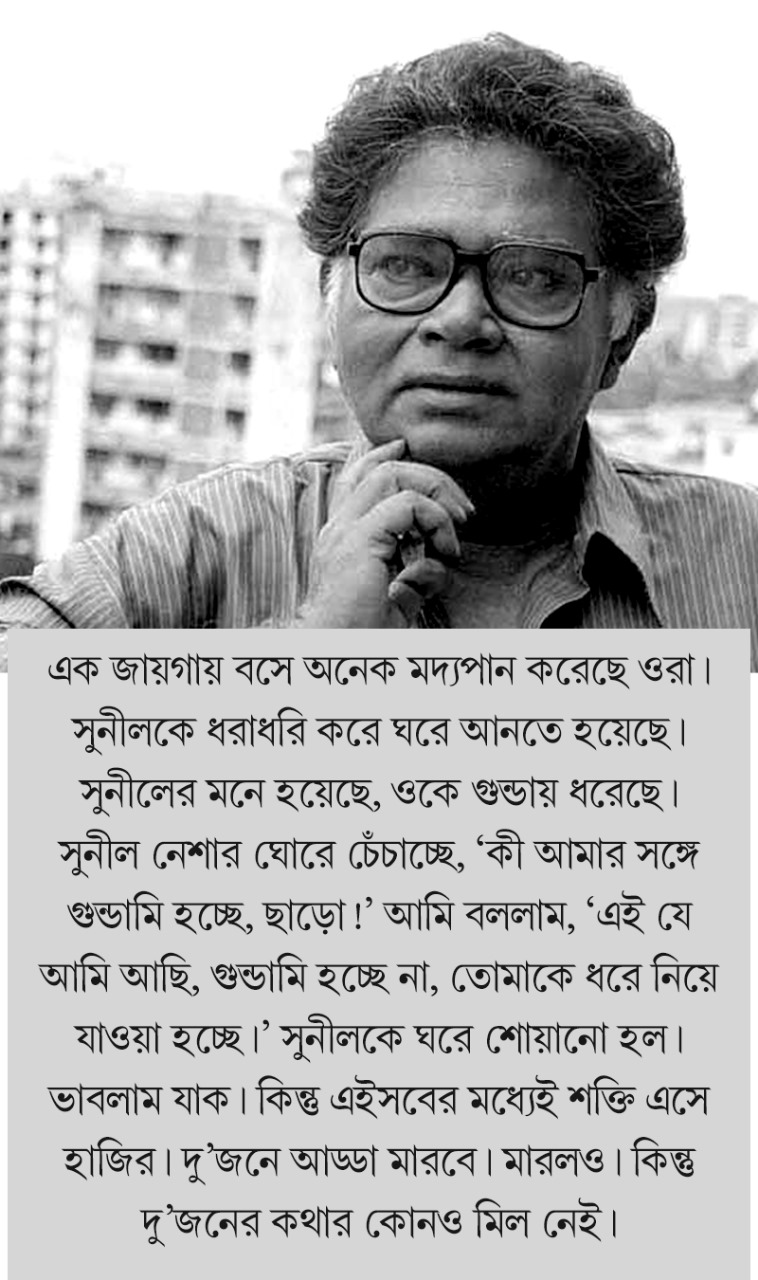

একটা ঘর, দুটো সিঙ্গল বেড। সুনীল আর আমি সেই ঘরে। অন্য ঘরে শক্তি। এক জায়গায় বসে অনেক মদ্যপান করেছে ওরা। সুনীলকে ধরাধরি করে ঘরে আনতে হয়েছে। সুনীলের মনে হয়েছে, ওকে গুন্ডায় ধরেছে। সুনীল নেশার ঘোরে চেঁচাচ্ছে, ‘কী আমার সঙ্গে গুন্ডামি হচ্ছে, ছাড়ো!’ আমি বললাম, ‘এই যে আমি আছি, গুন্ডামি হচ্ছে না, তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’ সুনীলকে ঘরে শোয়ানো হল। ভাবলাম যাক। কিন্তু এইসবের মধ্যেই শক্তি এসে হাজির। দু’জনে আড্ডা মারবে। মারলও। কিন্তু দু’জনের কথার কোনও মিল নেই। এ একরকম প্রশ্ন করছে তো ও অন্যরকম জবাব দিচ্ছে! দু’জনের মুখে শুধু ‘বুঝলে শক্তি’ আর ‘বুঝলে সুনীল’ লব্জ শুনতে পাচ্ছি বারবার। এইসব অনেকক্ষণ হওয়ার পর মীনাক্ষী (চট্টোপাধ্যায়) এসে নিয়ে গেল শক্তিকে। আমি ভাবলাম যাক, এবার বিশ্রাম। কিন্তু কীসের কী! সুনীল খানিক পরেই বিছানা থেকে ভূপতিত! পাশ ফিরতে গিয়েছে, স্বাস্থ্যবান চেহারা– ফলে এই কাণ্ড! কিন্তু সুনীল পড়ে গিয়েও ঘুমোচ্ছে। আমি লোকজন ডাকলাম, তারা এসে সুনীলকে ধরাধরি করে বিছানায় তুলে দিল। গভীর রাতে সুনীল ফের বিছানা থেকে মাটিতে! এবং আবারও ঘুম। আমি নিরুপায় হয়ে ওর মাথার নিচে বালিশ দিয়ে দিলাম। গায়ে কম্বল। শিলংয়ের জাঁকানো শীত। কিন্তু তবুও ঘুম আসছে না আমার। সকালে উঠে সুনীল বলল, ‘আচ্ছা, এটা কী হল? আমি মেঝেতে পড়ে আছি কেন?’ বললাম, ‘মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলে, আমি তুলব কী করে?’ বলল, ‘আমি বাবুদের বাড়ির ছেলে কখনও মেঝেতে শুইনি!’ আমি বলেছিলাম, ‘কী করব, তোমাকে তোলার শক্তি তো আমার নেই!’ কিন্তু আজও বলব বন্ধু হিসেবে, মানুষ হিসেবে সুনীল অতুলনীয়। জেম অফ আ ম্যান। শক্তিও চমৎকার মানুষ, শুধু মদ্যপানটা কনট্রোল করতে পারল না।

মতি নন্দীর সঙ্গে আপনার সখ্য ছিল?

মতি নন্দী দারুণ স্পোর্টস বুঝত। দায়িত্ববান লোক। একসময় পাশাপাশি দুটো ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম। আমি নিউজে, মতি নন্দী স্পোর্টসে। দেখাসাক্ষাৎ হলে কথা হত, আদানপ্রদান চলত। মতি নন্দীকে যদিও কোনও দিন চরম মদ্যপান করতে দেখিনি। বিশৃঙ্খল হতে দেখিনি। লেখক হিসেবে ওঁকে আমি খুবই সম্মান করি। খুবই শক্তিশালী লেখক।

আপনার প্রিয় বই কী?

আমার প্রথম প্রিয় বই বঙ্কিমের। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ পড়ে আমি ফিদা হয়ে গিয়েছিলাম! কী সাংঘাতিক প্রেমের গল্প। আর ওই ভাষা! একে একে বঙ্কিমের সবই পড়ে ফেললাম। বাদ ছিল একমাত্র কপালকুণ্ডলা। সেটাও পরে পড়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। শরৎচন্দ্রকেও দারুণ লাগে পড়তে। অনেকে শরৎচন্দ্রকে বুলি-টুলি করে। বলে, খুব বড় লেখক ছিলেন না। আমি সে মতে বিশ্বাসী নই। আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের মতো ‘স্টোরিটেলার’ বাংলা সাহিত্যে আর কেউ আসেনি। ‘দেবদাস’-এর গল্পটা কাঁচা, অনেক জায়গায় অবাস্তব, অসম্ভব। কিন্তু গল্পের কী অসম্ভব আকর্ষণ। কতগুলো ভারতীয় ভাষায় যে ‘দেবদাস’ সিনেমা হয়েছে! বিভূতিভূষণ তো অবশ্যই। কবিদের মধ্যে আমাকে খুবই উদ্বুদ্ধ করেন জীবনানন্দ দাশ। ছেলেবেলা থেকেই আমি ভীষণই কবিতা পড়ি। কবিতা পড়াটা আমার প্যাশন। কবিতা লিখতে পারি না বলে আমার দুঃখ আছে। গান গাইতে পারি না আর কবিতা লিখতে পারি না– এই দুটো দুঃখ আমার যাবে না। এলিয়টও আমার ভীষণই ভালো লাগে। এছাড়া, দস্তয়েভস্কি যখন প্রথম পড়লাম, চমকে গেলাম! এভাবেও লেখা যায়! পুরনো ধারণাগুলো ভাঙচুর হয়ে গেল। আশ্চর্য সুররিয়ালিস্ট লেখা। তারপর ‘নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড’, ‘ব্রাদার কারমাজভ’– ইত্যাদি ওই রাশিয়ান পাবলিকেশন থেকে পড়েছিলাম। সে এক অদ্ভুত দস্তয়েভস্কি পড়ার নেশা হয়েছিল। সোপেনহাওয়ারের দর্শন পড়েও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তা পড়ে আমার মধ্যে একটা পেসিমিস্টিক জীবনদর্শন তৈরি হয়েছিল। ভালো লাগে টলস্তয়, গোগোল, চেকভ– এর বাইরে লাতিন আমেরিকার লেখক। এ এল ডক্টরো নামের এক লেখকের বই হাতে এসে পড়েছিল, তাঁর লেখা ‘র্যাগটাইম’ অসম্ভব ভালো লেগেছিল। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নোবেল পাননি, কিন্তু উচিত ছিল পাওয়া। আমি এমন পড়তাম যা কেউ পড়ে না। যেমন ডিভাইন কমেডি। নাম শুনে নমস্কার করে হয়তো। পড়তে যায় না। কষ্ট করে পড়তে হয়েছে বটে। একসময় ডিভাইন কমেডির যে টান ছিল, তা এখন আর নেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তেও খুব ভালো লাগে। ঐতিহাসিক উপন্যাস খুব ভালো লাগে। কী অপূর্ব ভাষা! আরও কত কী আছে!

আজ নানা কারণে অ্যাটেনশন স্প্যান কমে যাচ্ছে যখন, তখন পাঠক আর লেখকের সম্পর্ক কীরকম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে? কী মনে হয় আপনার?

আমাদের লেখকরা আসলে আমাদের কথাই বলে। একজন পাঠক ও একজন লেখক সমকালে রয়েছে। সবাই নিজের মতো করে সেই সমকালটাকে দেখছে। লেখক যখন লিখতে বসল তখন একটা সমস্যা দেখা দিল। তা হল রিয়ালিটির সমস্যা। রিয়ালিটি দেখছি, কিন্তু দেখছিও না। আমার বাইরে একটা স্ট্রিম অফ রিয়ালিটি চলছে। ভেতরে চলছে স্ট্রিম অফ সাবকনশাস। এই দুটো মিলেমিশে একটা অন্য রিয়ালিটি তৈরি করছে– যা থার্ড রিয়ালিটি। এটা ‘আসল’ রিয়ালিটি নয়। মতি নন্দী যে প্রেম লিখছেন, সন্দীপন সেই প্রেম লিখছেন না, আবার সমরেশ বসু আরেকরকম, সুনীল আরও আরেকরকম, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এক্কেবারে আরেকরকম। ভবিষ্যতের লেখকরা কী লিখবেন, তার অনেকটা এই দৃষ্টিভঙ্গির, অনেকটা সায়েন্স ও টেকনোলজির ওপরও নির্ভর করছে। হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করেছি আমি, এখন ইলেকট্রিক বাতিতে বসে আছি। টিভিও দেখছি। বাড়িতে এককালে গ্রামাফোন ছিল। রেডিও এল যখন বয়স ১৪-১৫– কী বিস্ময়! লোককে ডেকে দেখানো হত। সে রেডিও আজ কে শোনে? একটা টেলিফোন পাওয়ার জন্য টান্টু ব্যানার্জী, আনন্দবাজারে চাকরি করত, সে দিল্লি গিয়ে যোগাযোগ মন্ত্রীকে ধরেছিল আমার টেলিফোনের জন্য। তবে দ্রুত পেয়েছিলাম, নইলে ৫ বছর লাগত! সে টেলিফোন এখন তুলে দিয়েছি। টেলিগ্রাম অফিসও উঠে গেল। এই যে টেকনোলজি পাল্টে যাচ্ছে, জীবন পাল্টাচ্ছে, যন্ত্র প্রভাবিত করছে আমাদের। ফলে ভবিষ্যতের লেখাও পাল্টে পাল্টে যাবে। ভাষাও অনেকটা। হয়তো আজকের মতো এত কথা থাকবে না আর। সংকেতে কথা বলবে। হিং টিং ছটের মতো। আর বুঝে নিতে হবে, কী বলতে চাইছে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved