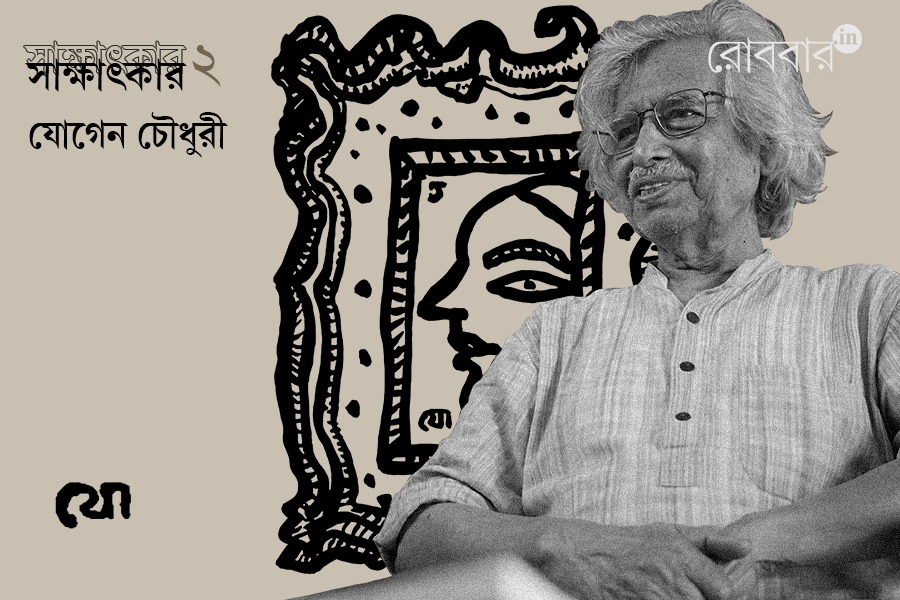

যোগেন চৌধুরী এখন ঘুম ভেঙে ভাবেন আজ কী আঁকবেন, কী কাজ করবেন। সমস্ত কাজই শিল্পের জন্য। ছবিকে আরও সাধারণের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন। ছবি নকল হলে আইনি ব্যবস্থার জটিলতায় না গিয়ে সময় বাঁচিয়ে নতুন ছবি আঁকেন। আজ যোগেন চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সম্বিত বসু। সাক্ষী থাকলেন শিল্পমুগ্ধ অরিঞ্জয় বোস। ফোটোগ্রাফি ব্রতীন কুণ্ডুর।

দীর্ঘদিন ছবি আঁকছেন, স্ব-উদ্যোগে গ্যালারিও করেছেন। শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। আপনার এতদিনের চর্চায় কী মনে হয়, সাধারণ মানুষ কি আগের চেয়ে বেশি শিল্পমনস্ক হয়েছে?

আমার মনে হয়, ছবি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির প্রসার হয়েছে। কারণ ছবির একটা বাজার তৈরি হয়েছে। গ্যালারি বেড়েছে সে কারণেই। শিল্পীরা– সে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা হোক, বা স্ব-শিক্ষিত– তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আজকে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে প্রচুর প্রদর্শনী হচ্ছে। শিল্প নিয়ে মানুষের চিন্তা যদি না থাকত, এমনটা কি হত? নির্দিষ্ট বৃত্ত থেকে বেরিয়ে ছবি এখন আরও মানুষের ভিড় চাইছে। আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটিও অবশ্য এ ব্যাপারে জড়িয়ে আছে।

কী রকম অ্যাক্টিভিটি?

বিশ্ব শিল্পকলা দিবস– ১৫ এপ্রিল। সেই দিনে আমরা ক’বছর হল একটা পদযাত্রা করি। সেই পদযাত্রায় নানা রকম পোস্টার, ফেস্টুন, ছবি ইত্যাদি নিয়ে গোলপার্ক থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত হাঁটি। সেখানে একটা স্টেজ প্রস্তুত থাকে। পদযাত্রার পর সেখানে সম্মিলিত হয়ে ছোট একটা অনুষ্ঠানও হয়। প্রায় শ’পাঁচেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়। রাস্তা দিয়ে যখন যাই, কত মানুষের বিস্মিত মুখ দেখি। এই যে সাধারণ মানুষের মধ্যেকার ভিড় দিয়ে যাচ্ছি, এটারও একটা ইমপ্যাক্ট আছে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা ছবি নিয়ে তেমন কিছুই জানেন না হয়তো, কিন্তু তাকিয়ে দেখেন। তাকিয়ে একবার দেখাও কিন্তু ছবির সার্থকতা।

একদিনের হাঁটা দিয়ে মানুষের মধ্যে শিল্প সচেতনতা কি আদৌ তৈরি হয়?

তা হয়তো না। কিন্তু এই একটা দিনের হাঁটাও একটু একটু করে মানুষের মধ্যে, মানুষের মনে, যাপনে রিঅ্যাক্ট করে। এই বিশ্ব শিল্প দিবস কিন্তু এখন শুধু কলকাতায় হয়, এমন না। দেখেছি, আমাদের দেখাদেখি নানা গ্রামেও হচ্ছে এমন পদযাত্রা। অনেক জায়গায় এই দিনটা উপলক্ষে করে শিল্প প্রতিযোগিতাও হয়। প্রদর্শনী তো বটেই।

ধরুন কেউ ছবি ভালোবাসেন, বোঝেন, শিল্প নিয়ে পড়াশোনা আছে, কিন্তু তেমন আর্থিক সংগতি নেই। সেই বাঙালি তো এখনও গ্যালারিতে গিয়ে ছবি সংগ্রহ করতে পারেন না!

আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, অনেক ছবির কার্ড হয়েছে। ছোট সাইজ। বেশি দাম না। এক-দেড়শো টাকা হবে। সই করে দিচ্ছি প্রতি ছবির প্রিন্টে। সেই ছবি বিক্রি করে ১০ লক্ষ টাকার ফান্ড হয়েছে। এই বইমেলাতেও পাওয়া যাচ্ছিল সেই ছবিগুলো। এটা তো কম বড় ব্যাপার না।

আপনারও তো বই সংগ্রহের, পুরনো বই সংগ্রহের প্রতিও টান আছে। শান্তিনিকেতনে যখন ছিলেন ‘সুবর্ণরেখা’য় ঢুঁ মারতেন?

ইন্দ্রনাথ মজুমদার বসে থাকত ওই দোকানে। মজার মানুষ। আমরা ঘেঁটে বই দেখতাম। অন্যরকমের মানুষ ছিল ইন্দ্রনাথ। যাকে ঠিক ‘ব্যবসায়ী’ বলা চলে না। বাইরের চেয়ার পাতা থাকত। সেখানে নানাজনের গল্পগুজব হত। বোধহয় কিছু ছবিও বিক্রি হত। তবে গ্যালারির মতো করে নয় যদিও।

ইন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা বললেন যখন, কমলকুমার মজুমদারের কথাও বলুন। আপনার ছবি নিয়ে তো কমলকুমার মজুমদার লিখেওছেন।

‘আর্টিস্ট্রি হাউস’ ছিল পার্ক স্ট্রিটে। এখন উঠে গিয়েছে। পার্ক হোটেল যেখানে, সেখানেই ছিল এটা। ওখানেই প্রথম কমল মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা। সোমনাথদার (সোমনাথ হোর) একটা প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন। কমলদা ছিলেন শিল্প সমালোচক। কাগজপত্রে বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনী নিয়ে লিখতেন। সে লেখা আমাদের নতুন করে ভাবাত। কমলদার মুখে সবসময় একটা পান থাকতই। পান চিবোতে চিবোতে কথা বলতেন। দারুণ সব মন্তব্য করতে পারতেন। যে কোনও বিষয়েই। আর কী আত্মবিশ্বাসী! ১৯৬৩ সালে যখন আমার প্রথম একক ছবির প্রদর্শনী হল একাডেমিতে, তখন কমলদা প্রদর্শনীতে আসেন, এবং সেই সমস্ত ছবি নিয়ে লেখেন। তাঁর যে আমার ছবি পছন্দ হয়েছিল, সেই লেখায় তা স্পষ্ট ছিল। আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছিল এই ঘটনাটা।

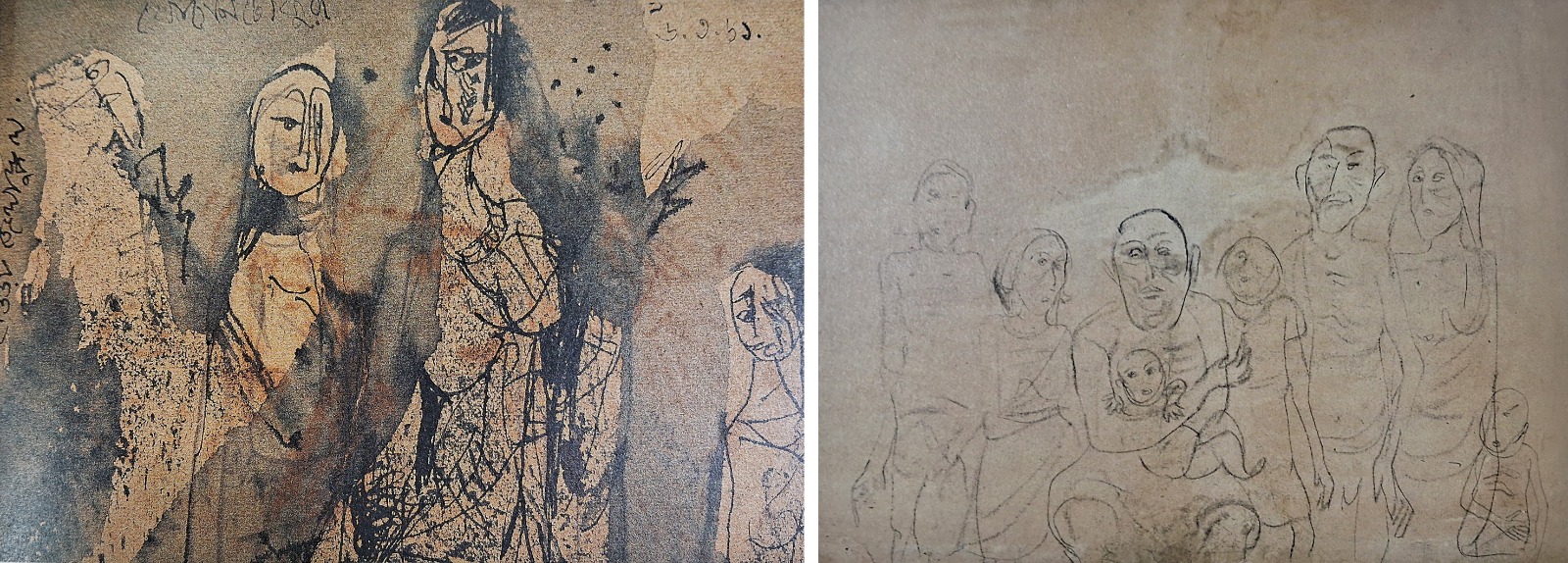

কী রকম ছবি বেছে নিয়েছিলেন নিজের প্রথম প্রদর্শনীর জন্য?

সে সময় পর্যন্ত নানা রকম কাজ করেছি। সেই বহু রকম কাজ, একজোট করে প্রদর্শনীতে রেখেছিলাম। যাতে আমার কাজের বিস্তার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়।

আপনি আর্ট কলেজে যখন, তখন সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পাচ্ছে। আপনি দেখেছিলেন? সেই দেখার অভিঘাত কীরকম ছিল?

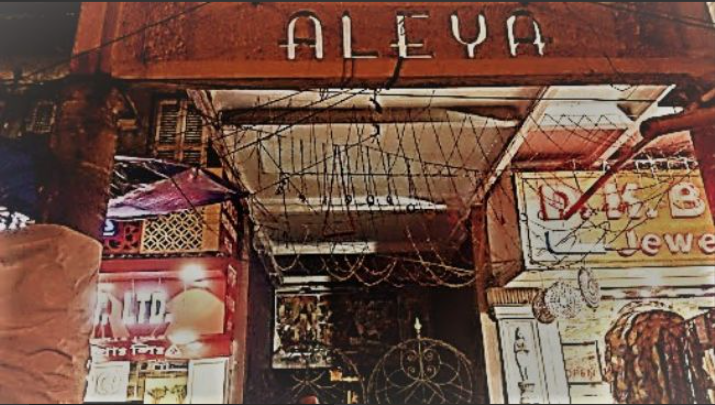

‘পথের পাঁচালী’ দেখি বালিগঞ্জের ‘আলেয়া’-তে। বাঁদিকে ট্রামলাইন দিয়ে এগোলে পড়ত ছোট্ট সিনেমা হল আলেয়া। সেখানে পথের পাঁচালী দেখার পর ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ট্রামলাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম অনেকটা পথ। ইন্দিরা ঠাকুরন, মৃত্যুদৃশ্যে ঘটির পড়ে যাওয়া, সর্বজয়ার কান্না– সব মিলেমিশে ভেতরটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। ওরকম ছবি দেখার অভ্যেস আমাদের ছিল না। একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার হয়েছিলাম পরে ’৬৫-’৬৬ সালে। চিদানন্দ দাশগুপ্তর অফিসে গিয়ে কার্ড করেছিলাম ফিল্ম সোসাইটির। পরে ওঁদের সঙ্গে আরও সখ্য হয়।

সত্যজিৎ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত এসেই পড়লেন যখন কথায় কথায়, অন্নদা মুন্সীর প্রসঙ্গেও খানিক বলুন। ওঁর ছেলে কুমকুম তো আপনার বন্ধু, অন্নদা মুন্সীর সঙ্গে কি সখ্য গড়ে উঠেছিল কোনওভাবে?

খুবই প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন অন্নদা মুন্সী। সখ্য না থাকলেও, যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তো বটেই। ওঁর বাড়ির দরজাখানা ছিল দেখার মতো। দু’পাল্লার দরজা– একপাল্লায় উপর-নিচ করে লেখা তু, আ, এ। আরেক পাল্লায় উপর-নিচ করে মি, মি, ক। দুটো পাল্লা একসঙ্গে বন্ধ থাকলে পড়া যায় পুরোটা: ‘তুমি আমি এক’। এটা আমার দারুণ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। বিজ্ঞাপনের লোক বলেই হয়তো এমনটা ভাবতে পেরেছিলেন। মনে আছে, সারাদিন গান শুনতেন। বিটোফেন চলত প্রায়শই। নিজে বেহালা বাজাতেন। আত্মস্থ হয়ে থাকতেন বেশ খানিকটা সুরাপান করে।

এখন আপনার রুটিন কী?

ঘুম থেকে উঠে এখনও আমার মনে হয়, আজ কী আঁকব! ধরাবাঁধা কোনও সময় নেই। তবে রাত ১২টা-সাড়ে ১২ নাগাদ শুয়ে পড়ি, উঠি মোটামুটি ৮টায়। কাজ করতে করতে যখন মনে হয়, না, এবার ঘুমনো দরকার, ঘুমিয়ে পড়ি। এই মুহূর্তে ‘দেবভাষা’র আমার এতকালের লেখালিখি নিয়ে একটা সংগ্রহ করছে, প্রায় ৪০০ পাতার ওপর কাজ, সে নিয়ে পড়ে আছি। পুরনো দুর্লভ কিছু ফোটোগ্রাফও দেব। শিল্প নিয়েই প্রায় ২০-২১টা লেখা। ওরা আমার একটা প্রদর্শনীও করতে চায় পোস্টকার্ডের আঁকা নিয়ে। শুরু করেছি পোস্টকার্ডে ছবি আঁকাও। ও হ্যাঁ, আমার দুপুরে ঘুমনোর কোনও অভ্যাস নেই। আর এখন যেহেতু ‘চারুবাসনা’ হয়েছে, সেখানে গিয়েও বসি। অনেক মানুষ আসেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। ছবি নিয়ে আড্ডা-আলোচনা হয়। আমরা একটা পত্রিকাও প্রকাশ করি, বিশেষ সংখ্যা বেরয় শিল্পের নানা বিষয় ধরে। পত্রিকার নাম: ‘আর্টইস্ট’ (Arteast)। সাম্প্রতিক শিল্পজিজ্ঞাসা থেকে বিশ্বের নানা শিল্প সংগ্রহালয়– নানা বিষয় নিয়েই কাজ করে চলেছি। যদিও এখনও বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করার কথা ভাবিনি।

আপনার পড়া প্রিয় শিল্প পত্রিকা কোনটা?

সুন্দরম্ খুবই ভালো লাগত। সম্পাদনা করতেন সুভো ঠাকুর। সে বহুকাল আগে। আমার কলেজবেলায়। সবকটাই ছিল। এখনও খুঁজলে পাব হয়তো। যদ্দুর মনে পড়ছে, শান্তিনিকেতনের বাড়িতে রয়েছে। কিন্তু খুব বেশিদিন ধরে চলেনি, এই আক্ষেপ রয়েইছে।

চিত্র সমালোচনায় একরকমের গতে বাঁধা শব্দের পুনর্ব্যবহার লক্ষ করেছি। সব ছবিকেই বিমূর্ত, আলো-আঁধারি এবং সুদূরপ্রসারী– এইরকম ক’টা শব্দ দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় প্রায়শই। আপনার কী মনে হয়?

একই লোক বারবার লিখলে তাই-ই হয়। একসময় খুব বেশিজন যে চিত্র সমালোচনা করতেন, তা নয়। হয়তো সেই কম পরিসর থেকেই ছবি সমালোচনার ভাষাটা খানিক আটকে পড়েছে। এখন বিষয়টা ছড়িয়েছে। নানা মানুষ ছবি দেখছেন, লিখছেনও। মৃণাল ঘোষ, মনসিজ মজুমদার, সুশোভন অধিকারী– এঁরাও তো ছবি নিয়ে লেখেন, বুঝতে কারও কি সমস্যা হয়?

না, এঁরা তো সহজেই লেখেন, কিন্তু চিত্র সমালোচনার ভাষা অনেক সময় ছবির থেকেও দুর্বোধ্য ঠেকে, তাই বলছি।

আমার মনে হয়, সহজভাবেই লেখা উচিত। পাণ্ডিত্য না দেখিয়ে, পাঠক ও ছবির মধ্যে সেতু গড়ে দিতে পারলেও শিল্প ও সাধারণের দূরত্ব কমবে। সে কাজটা যে একেবারে হচ্ছে না এখন, তা নয়। আমি নিজেও দীর্ঘদিন ধরে ছবি নিয়ে লেখার সময় একথা মাথায় রেখেছি। লিখেছি সহজ ভাষায়। গণেশ পাইনের ‘শিল্পচিন্তা’ কি কঠিন ভাষায় লেখা? সহজ ও ভাবিয়ে তোলা লেখা– এটুকুই বলতে পারি।

ছবি চুরি হয়, জালও হয়। বিশ্বজুড়েই। আপনার ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে নিশ্চয়ই।

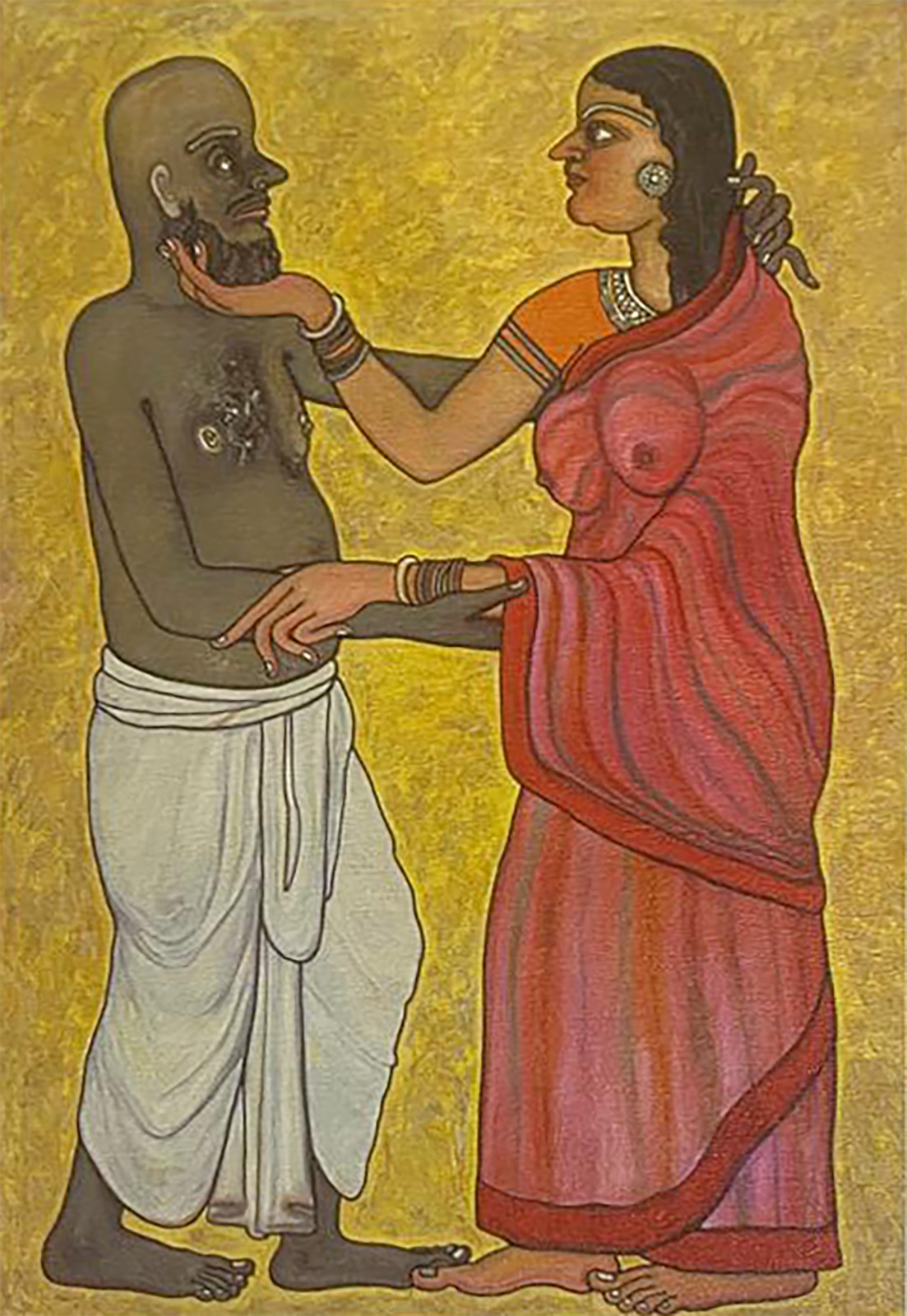

প্রচুর। অনেক হয়েছে। আমার একটা ছবি নটী বিনোদিনী, আসল ছবিটাই চুরি হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে সে ছবি জালও হয়েছে।

আপনি কোনও আইনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

নিয়ে কোনও লাভ নেই। এটা আমি কোনওভাবেই আটকাতে পারব না। তার চেয়ে নতুন ছবিতে মন দেওয়া ভালো। যে জাল করছে, সে তো জেনেই করছে।

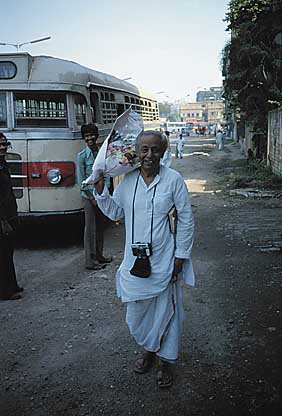

আপনি গণেশ পাইনের কলেজ রো-র বাড়িতে গিয়েছেন নিশ্চয়ই!

সে আশ্চর্য বাড়ি! সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয় ওঁর ঘরে। খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্র। ওঁর ছবির শুধু নয়, বেঁচে থাকারও একটা অন্যরকম স্টাইল ছিল। আমি শার্ট পরা গণেশদাকে কখনও দেখিনি। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে মগ্ন গণেশদা ছবি আঁকছেন, খুচরো দু’চারটে কথা বলছেন, এই-ই ছিল চিরপরিচিত দৃশ্য আমার কাছে। কলেজে আমার থেকে এক ক্লাস ওপরে।

এই সাক্ষাৎকার শুরু করেছিলাম ফরিদপুর, আপনার জন্মস্থান দিয়ে। শেষও করছি ফরিদপুর দিয়েই, যেখানে জন্মছিলেন মুজিবও। আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে কী মনে হচ্ছে?

সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত ভুল বোঝানো হচ্ছে। এবং এই ভুল বোঝানো পরিকল্পিত। মুজিবের মূর্তি ভেঙে দেওয়া কিংবা আবাস ভেঙেচুরে দেওয়া আমি সমর্থন করি না। এই বাংলাদেশ আমার অচেনা। আমি চাই স্থিতি ফিরে আসুক বাংলাদেশে।

(শেষ পর্ব)

সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব: আমি বিশ্বাস করি সই ছবিরই অংশ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved