২৩ শ্রাবণ, ৮ আগস্ট রয়টারের খবর বেরল পত্রিকায়। প্রশান্তচন্দ্র ফোন করে খড়দা থেকে আনালেন রথীন্দ্রনাথকে। দু’জনে একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালেন কবিগুরুর সামনে। কবিগুরু জানতে চাইলেন নীতুর খবর। যখন জানতে পারলেন খবর ভালো নয়, তখন বুঝে নিতে দেরি হল না কবিগুরুর। শান্ত মনে নির্দেশ দিলেন প্রতিমা দেবীকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিতে। কারণ দৌহিত্রী নন্দিতা সেখানে একলা।

বাইশে শ্রাবণ ফিরে ফিরে আসে। সে তো আসবেই। দিন-রাত্রির খেলা, মেঘ-রৌদ্রের খেলা কে আর খণ্ডাতে পেরেছে? ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ দেশবাসীর এক যন্ত্রণাদগ্ধ দিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক অন্ধ বেদনায় তাড়িত হয়ে ফিরেছিল পথে পথে। সেদিন কি সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল? দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদস্পন্দন। কবিগুরু চলে গেলেন অমৃতলোকে। বাইশে শ্রাবণ হয়ে গেল ইতিহাস। গুরুদেবকে সাদা বেনারসি-জোড় পরিয়ে সাজানো হল। ললাটে আঁকা হল শ্বেতচন্দনের তিলক। গলায় গোড়ের মালা, দু’পাশে রাশি রাশি শ্বেতকমল, রজনীগন্ধা। বুকের ওপর রাখা হাতের মাঝে একটি পদ্মকোরক ধরিয়ে দিলেন রানী চন্দ। রাজবেশে যেন রাজা ঘুমোচ্ছেন রাজশয্যার ওপরে। ভিতরের উঠোনে নন্দলাল সকাল থেকে তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। নকশা এঁকে মিস্ত্রি দিয়ে কাঠের পালঙ্ক তৈরি করালেন। গুরুদেব যে রাজার রাজা, শেষ-যাওয়াতেও তিনি তো এভাবেই যাবেন। বিকেল তিনটে। নিমেষে পালঙ্ক লোকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর জনসমুদ্রের মাথার ওপর দিয়ে পলকে একখানি ফুলের নৌকা ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

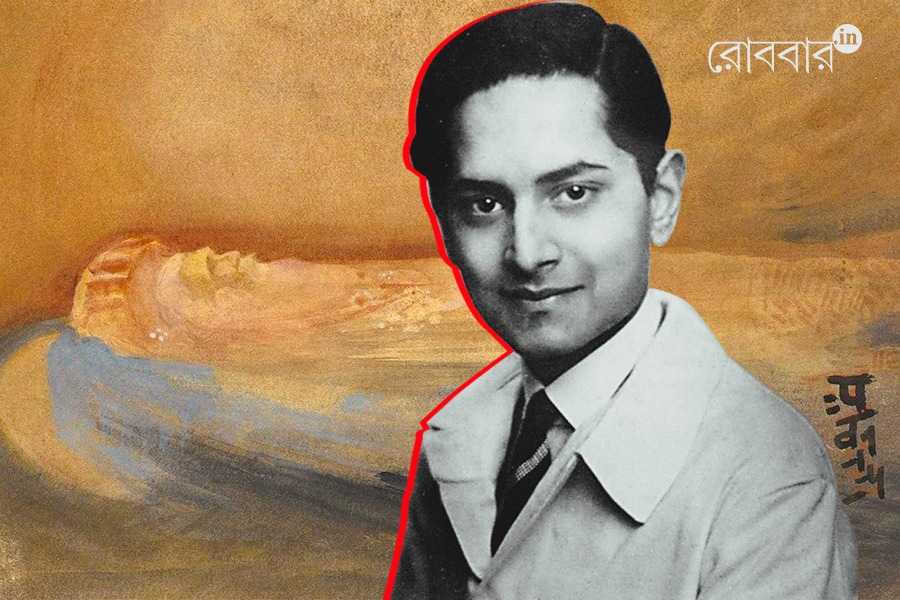

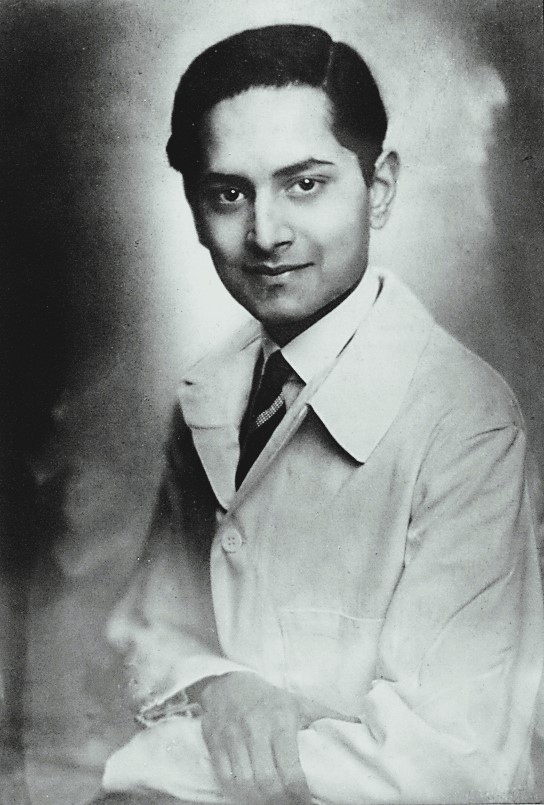

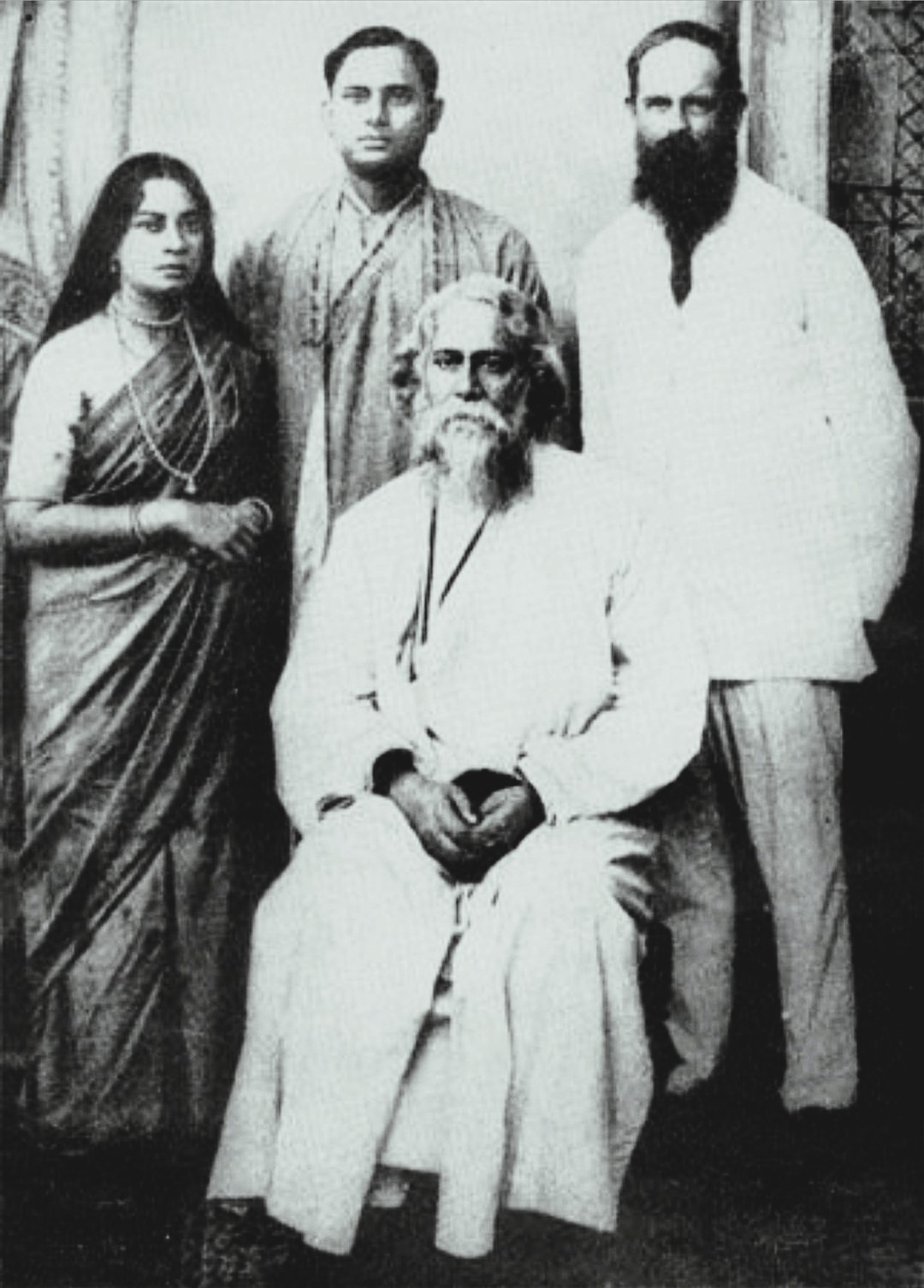

কবির জীবনেও এসেছিল এক মৃত্যুদীর্ণ ২২ শ্রাবণ, ১৩৩৯। ৭ আগস্ট, ১৯৩২। অনন্তপারে চলে গিয়েছিলেন কবিগুরুর অত্যন্ত আদরের দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ। কবির নীতু। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র। প্রথম দুই কন্যাকে কবি হারিয়েছিলেন অনেকদিন আগেই। তাই ছোট মেয়ে মীরার ওপরে ছিল গভীর ভালোবাসা।

১৯৩২ সালে নীতীন্দ্রনাথের ২০ বছর বয়েসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন ছাপার কাজ শিখতে ও প্রকাশনা শিল্প আয়ত্ত করতে। ওই বছরেরই জুন মাসে ধরা পড়ল নীতীন্দ্রনাথের যক্ষ্মা। আশঙ্কার ঘন মেঘ নেমে এল রবীন্দ্র-পরিবারে। একমাত্র দৌহিত্রের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কবিগুরু। কারণ বিদেশে নীতীন্দ্রনাথ একলা। কঠিন রোগে আক্রান্ত। তাই তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। সেইসময় ইংল্যান্ডে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছিলেন গান্ধীজি, সঙ্গে আছেন কবিগুরুর অকৃত্রিম সুহৃদ অ্যান্ড্রুজ। তাঁর কাছে খবর গেল নীতীন্দ্রনাথ অসুস্থ এবং সেজন্য রবীন্দ্রনাথ খুবই চিন্তিত। জার্মানি ছুটলেন অ্যান্ড্রুজ। জুন, জুলাই ও আগস্ট– এই তিন মাসে কবিগুরুকে অনেক চিঠি লিখেছেন অ্যান্ড্রুজ। সান্ত্বনা দিয়েছেন। জানাচ্ছেন, ‘নীতুর অবস্থা খুবই গুরুতর কিন্তু একেবারে হতাশ হবার মতন নয়। রক্তক্ষরণ হয়নি কিন্তু দুটো ফুসফুসই আক্রান্ত।’ লাইপজিগে তখন চিকিৎসা চলছে নীতীন্দ্রনাথের।

অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে কাছে পেয়ে নীতীন্দ্রনাথ খুব খুশি। তিনি জানতে পারলেন না যে তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই অ্যান্ড্রুজ এখানে এসেছেন। অ্যান্ড্রুজও কিছু বললেন না। শুধু জানালেন প্রকাশকদের সঙ্গে দেখা করতেই তাঁর লাইপজিগে আসা। অ্যান্ড্রুজের কাছে নীতীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধ– আরও কিছুদিন তাঁর কাছে থাকতে হবে। এরকম অনুরোধের অপেক্ষাই যেন করছিলেন অ্যান্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন– ‘মীরাকে বোলো নীতু আমায় পেয়ে খুব খুশি, আরও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকতে বলছে– and I have promised to do so’।

বাবা নগেন্দ্রনাথ চলে এলেন ছেলের কাছে। মীরা দেবীও আসছেন জার্মানিতে। লাইপজিগের ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী নীতীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছিল একটি স্যানাটোরিয়ামে। খোলা বাতাসের সংস্পর্শে তাঁর আরোগ্যের আশ্বাস দিয়েছেন স্যানাটোরিয়মের প্রধান চিকিৎসক স্কিনডার। রাজকীয় রোগের রাজকীয় খরচ। রবীন্দ্রনাথ টাকা পাঠাচ্ছেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাইছেন, অ্যান্ড্রুজ সাহেবের নতুন বই ভালো বিক্রি হয়েছে– সুতরাং আর ভাবনা কীসের! অ্যান্ড্রুজ কবিগুরুকে আশ্বাস দিচ্ছেন, ‘গুরুদেব, নভেম্বর পর্যন্ত টাকাকড়ির দায়িত্ব আমার, আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না।’ অ্যান্ড্রুজ আশাবাদী। রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন– নভেম্বরে নীতু আর মীরা ফিরে যাবে ভারতে, জার্মানিতে যে তখন ভয়ানক শীত। উদ্বেগের কারণ নেই, সব ভালোর দিকে।

কিন্তু এ সান্ত্বনা আর থাকল কই! নীতীন্দ্রনাথের জীবনদীপ অচিরেই নিভে যাওয়ার পথে। শেষ এক্স-রে রিপোর্টে দেখা গেল আর কোনও উপায় নেই। সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল। ২১ শ্রাবণ, ৬ আগস্ট সকালে হতচেতন নীতুকে মৃত্যু যেন স্পর্শ করে গেল। ক্রমাগত অক্সিজেন দিয়ে কোনওমতে জীবনের রেশটুকু ধরে রাখার চেষ্টা। আর কিছুই করার নেই। মানুষ বড় অসহায়, হৃদয়-ভারাক্রান্ত অ্যান্ড্রুজ কবির ভাষাতেই বললেন, ‘there must be some meaning behind pain’– ‘এত বেদন হয় কি ফাঁকি!’ চিঠির শেষে বহু দূরের বৃদ্ধ দাদামশাইকে সান্ত্বনার শেষ প্রলেপ– নীতু সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি– ‘Nitu is so brave’।

৬ আগস্ট রাত্তিরেই ডাক্তার জানিয়ে দিলেন যে কোনও মুহূর্তেই শেষ ডাক আসতে পারে। মা মীরা দেবী চেষ্টা করলেন পরম আদরে নীতুকে একটু গরম দুধ খাওয়াতে। নীতু তখনও বলেছে, ‘কাল সকালে খাবো।’ সেই সকাল এল বটে, তবে সেই বাইশে শ্রাবণের সকালের আলো বড় ম্লান। চলে গেলেন নীতীন্দ্রনাথ, কবিগুরুর বড় স্নেহের নীতু। কোথাও কি বেজে উঠেছিল ‘তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।’

সেইসময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়। বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাসভবনে অপেক্ষা করে আছেন। মনের মধ্যে আশা নীতু সুস্থ হয়ে উঠবে। ২৩ শ্রাবণ, ৮ আগস্ট রয়টারের খবর বেরল পত্রিকায়। প্রশান্তচন্দ্র ফোন করে খড়দা থেকে আনালেন রথীন্দ্রনাথকে। দু’জনে একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালেন কবিগুরুর সামনে। কবিগুরু জানতে চাইলেন নীতুর খবর। যখন জানতে পারলেন খবর ভালো নয়, তখন বুঝে নিতে দেরি হল না কবিগুরুর। শান্ত মনে নির্দেশ দিলেন প্রতিমা দেবীকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিতে। কারণ দৌহিত্রী নন্দিতা সেখানে একলা।

যে গ্রামে স্যানাটোরিয়ম ছিল, সেই গ্রামেই নীতীন্দ্রনাথের দেহ রক্ষিত হল মীরা দেবীর ইচ্ছানুসারে। পুত্রকে সাজিয়ে শেষবারের মতো দেখে বিদায় দিলেন মা। অন্তিমযাত্রায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে চলেছিলেন অ্যান্ড্রুজ সাহেব। স্কোমবার্গ থেকে অ্যান্ড্রুজের শেষ চিঠি এল–

‘এই গ্রামের মানুষ যেখানে শেষ আশ্রয় পায় সেই সমাধিক্ষেত্রে নীতুকে রেখে এসেছি। সব কাজ সারা হল। চারদিক থেকে প্রকৃতির রূপ এমন করে আর কোথাও খোলেনি। সামনে পাইনের বন, বাতাস গান গেয়ে চলেছে ক্রমাগত। ঠিক এরই মধ্যে নীতুর মরদেহ শায়িত হল। ফুটে ওঠা ফুলে তার সমাধি ঢেকে গেছে। পায়ের দিকে একটি ছোট গাছের কচি শাখা দুলছে। গরমের দিনে এতে ফুল ফুটবে, এখন লাল লাল ফল পাখিদের তৃপ্ত করছে। দূরে উপত্যকার শেষে ছড়িয়ে রয়েছে শ্যামল বনাঞ্চল আর নীচে পাহাড়ের সংলগ্ন গ্রামের গির্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়ে। তোমার নিজের হাতের একটি লেখা সম্বলিত নন্দলাল পরিকল্পিত একটি পিতলের ঢাকা এই সমাধির জন্য চাই। সেই স্মারকলিপিটি জার্মানির বুকে দুই দেশের মানুষের ভালবাসার চিহ্ন হয়ে থাকবে।’

নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় একমাস আগে, ১২ জুলাই, রবীন্দ্রনাথ নীতুকে লিখেছিলেন– ‘আমার যেতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু কাজকর্ম ফেলে যাবার যো নেই। এরপর আসছে বছরে কোনো এক সময়ে হয়তো দেখবি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।’ কবিগুরু নিজের বই পাঠিয়েছিলেন স্নেহের নীতুকে, বলেছিলেন, ‘বাংলা ভাষা যদি ভুলে না গিয়ে থাকিস তাহলে যখন খুশি একটু আধটু পড়িস’।

নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কবিগুরুর হৃদয়তন্ত্রীতে যে বেদনা বেজেছিল, সে আঘাত এক আশ্চর্য শক্তিতে জয় করেছিলেন তিনি। কোনও কাজে, কোনও আনুষ্ঠানিকতায় সেই শোকের প্রকাশ ছিল রুদ্ধ। এ শোক যে তাঁর নিতান্তই একার। মীরাকে লিখলেন, ‘নীতুকে খুব ভালবাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে।… অনেকে বললে, এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক– আমার শোকের খাতিরে– আমি বললাম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব– বাইরের লোকে কি বুঝবে তার ঠিক মানেটা।’ কবিগুরুর মনে পড়ল অনেকদিনের পুরনো কথা। যেদিন হঠাৎই পৃথিবীর পথ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। নীতীন্দ্রনাথের চলে যাওয়া কবিগুরুর হৃদয়ে পুরনো ব্যথার তন্ত্রীতে নতুন করে আঘাত হানল। মীরাকে লিখলেন, ‘যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেছি, আমার তো আর কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক।’ নীতুর প্রসঙ্গেই কবিগুরু লিখেছিলেন ‘বিশ্বশোক’ কবিতাটি, সেখানে কথাটা একই–

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি–

লজ্জা দিয়ো না।

সকলের নয় যে আঘাত

ধোরো না সবার চোখে।

ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,

রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।

জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,

কৃপণ হোয়ো না।

কবিগুরু কনিষ্ঠা কন্যাকে সম্বোধন করে বলেছেন ‘বেদনার মহেশ্বরী’– কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও বাক্যেই মন সান্ত্বনা মানেনি। প্রকাশ পেয়েছে নিরুদ্ধ ক্ষোভ। ঘরে ঘরে প্রতিদিন অনর্থক মৃত্যুর খামখেয়ালি আচরণের যে প্রতিবাদ জাগে পুত্রহারা জননীর কণ্ঠে তারই কালজয়ী কাব্যরূপ ‘দুর্ভাগিনী’ কবিতার শেষে–

অশ্রুহীন তোমার নয়নে

অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন–

কেন, ওগো কেন!

২২ শ্রাবণ, ১৩৩৯ যে মৃত্যু কবির কাছে নিয়ে এল, তা ছিল গভীর যন্ত্রণার। তবু কবি সেদিন নিজেকে স্থির রেখেছিলেন, বলতে পেরেছিলেন, ‘যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।’ মনের গভীরে হয়তো সেই নম্র সুর, ‘আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম / সকল তারার মাঝে।’

কী আশ্চর্য সমাপতন বাইশে শ্রাবণের! একই দিনে একটি সরলরেখার দু’টি প্রান্তের দু’টি আলোকবিন্দুর ঝরে যাওয়া।

তথ্যসূত্র ঋণ: তবে তাই হোক, সোমেন্দ্রনাথ বসু

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved