এই যাদবপুর-মণিপুর-চাঁদিপুরের বাজারে, রবীন্দ্রনাথকে ঝপ করে কোনওপ্রকারে গুঁজে না দিলে তিনি যে একেবারে রিসাইকেল বিনে গিয়ে মুখ থুবড়ে চোয়াল ভেঙে কুপোকাত হবেন, এই শঙ্কা করেছেন হয়তো কেউ কেউ। সদ্য শ্রাবণের বাইশ গেছে, বাংলা মাস পেরলে কী আছে, ইংরেজি তো পেরয়নি বাপু, এত সহজে বাঙালির স্মৃতির সেভিংস অ্যাকাউন্ট ফাঁকা হলে চলবে কী করে! সুতরাং, বিনা-রবীন্দ্রে বজ্রপাত! রবীন্দ্রনাথের জুটল ‘অশিক্ষিত’র তকমা!

জন্ম ও মৃত্যুর এতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ একখানা বাজখাঁই মৌলিক বিশেষণ পেলেন। এতকাল জীবিত ও অতিজীবিত থাকার পরও এ ধরনের বিশেষণের বাটখারা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি কেন, কে জানে! এই অ্যাঙ্গেলে গুরুদেবকে দেখাই হয়নি, এ তো মোটে ভাল কথা নয়। বিস্তর নাকমুখ কোঁচকানো গবেষণা, থই থই বইপত্তর– সবই হল, কিন্তু এই বিশেষণখানা গেল কই! ফলে এই যাদবপুর-মণিপুর-চাঁদিপুরের বাজারে, রবীন্দ্রনাথকে ঝপ করে কোনওপ্রকারে গুঁজে না দিলে তিনি যে একেবারে রিসাইকেল বিনে গিয়ে মুখ থুবড়ে চোয়াল ভেঙে কুপোকাত হবেন, এই আশঙ্কা করেছেন হয়তো কেউ কেউ। সদ্য শ্রাবণের বাইশ গেছে, বাংলা মাস পেরলে কী আছে, ইংরেজি তো পেরয়নি বাপু, এত সহজে বাঙালির স্মৃতির সেভিংস অ্যাকাউন্ট ফাঁকা হলে চলবে কী করে! সুতরাং, বিনা-রবীন্দ্রে বজ্রপাত! রবীন্দ্রনাথের জুটল ‘অশিক্ষিত’র তকমা। হ্যাঁ, বক্তা তারই সঙ্গে বলতে চেয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাসী হলে, তিনি কী করে আর ‘অশিক্ষিত’ হন! তিনি গড়পড়তা নিয়ম মানেননি, বদ্ধ ঘরের শাসন পছন্দ করেননি। অন্য এক শিক্ষাপদ্ধতির কথা শুধু ভাবেননি, গড়েও তুলেছেন। কিন্তু এ তো সেদিনের ‘ব্রেকিং নিউজ’ ছিল না। এহেন উক্তির আগের দিন ভরা রাতে রবীন্দ্রনাথের আত্মা দরজার তলা দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে এমন বিশ্বাসের কথাও নিশ্চয়ই তাঁকে জানিয়ে যাননি। তিনি পুনরুক্তি করতেই পারেন, বাঙালি তো রবীন্দ্রনাথের মতো আর কারও উক্তিই এত ব্যবহার করে-টরে না, সে স্কুলে হোক বা গুলে– তিনিও বাঙালি, ফলে রবীন্দ্রনাথ আওড়ানো তাঁর উত্তরাধিকার বটে।

কিন্তু যে কোনও শব্দেরই তো ওজন আছে মশাই, একটা বুৎপত্তি আছে, এবং তার ব্যবহার ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, সেই কাণ্ডজ্ঞান যদি বিলুপ্ত হয়, দুটো কাজ করা উচিত। এক, মুখে কুলুপ, নতুবা যা বলছি, তার একটা লিখিত আকার নির্মাণ করা। পড়া ও পুনর্বার পড়া। এবং নিজের বোধবুদ্ধির প্রতি সংশয় জাগানো যে, ঠিক বলছি তো! পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথকে পড়া। এই ‘অশিক্ষিত’ ভদ্রলোকের বইপত্র কম কিছু নেই। এমনকী, ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ’ থেকেই রয়েছে। রোগা-মোটা খুচরো বইগুলো বাদ দিলেও রচনাবলি রয়েছে। খুব ভুল না করলে, সেই রচনাবলি সুলভ সংস্করণে ১৮টি খণ্ড। রেক্সিনে ৩৩টি খণ্ড। অচলিত-এ ২টি, সূচি রয়েছে। ফলে ইন্টেরিয়ার ডেকরেশনের বাইরে একটু রচনাবলি ছুঁলে মঙ্গলই হবে। শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে খানিক সচেতন হওয়াও যাবে।

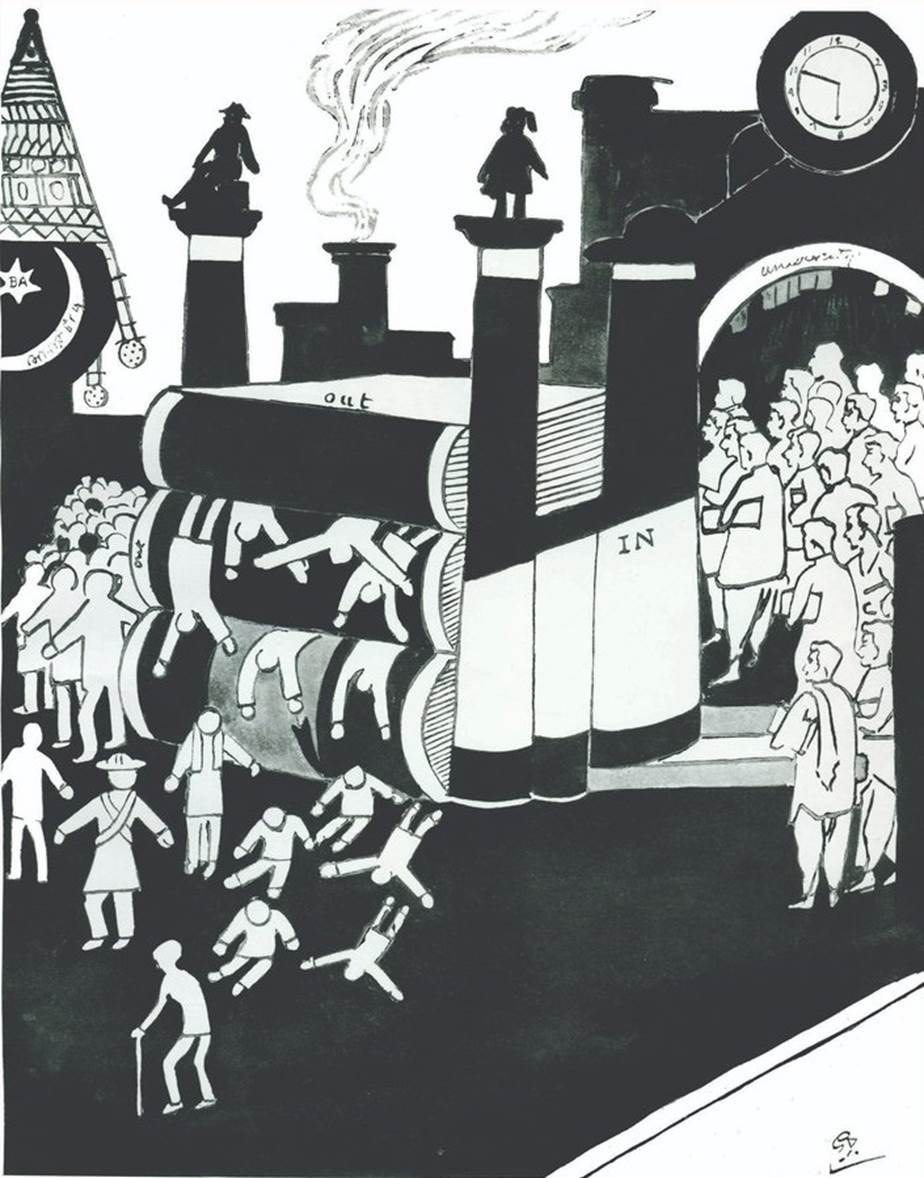

‘ইশকুল বলতে আমরা যেটা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।’ ‘শিক্ষাসমস্যা’ প্রবন্ধে এমনটাই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্পষ্টতই শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি, তা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। এমনকী, ইশকুলে এই কাঠের চেয়ার-বেঞ্চ, এইসবও পছন্দ ছিল না তাঁর। কারণ হিসেবে লিখেছিলেন, বেঞ্চ বা চেয়ার কেউ কেড়ে নিতেও পারে, কিন্তু যে মাটিতে বসে আমরা পড়াশোনা করব, সেই মাটি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই যে ‘শিক্ষা দিবার কল’-এর কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ, মনে পড়ে যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কার্টুনের কথা। যেখানে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা থেকে চ্যাপ্টা হয়ে বেরিয়ে আসছে। মাত্র দু’-একজনই এই কারখানা থেকে সফলভাবে নিজ অবয়বে বেরতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই শিক্ষার যন্ত্র তেল জোগাতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালানোর সাধ্য তার নেই। সেই আলো জ্বালানোর জন্য দরকার মানুষের। হয়তো তা বহু শতাব্দীর মনীষীর বাজ, থুড়ি কাজ।

ব্যাপারটা হল, রবীন্দ্রনাথ দিনে দিনে হয়ে উঠেছেন বাঙালির অবসরের বাবল র্যাপ, আমরা তাঁকে জানি বা না জানি, প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ফাটিয়ে থাকি ও মনের আরাম পাই। এই অকাল বজ্রপাতও সেইরকমই। এইসবই বাজ-এ কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই বজ্রপাতে বিন্দুমাত্রও মচকাবেন না, চমকাবেন না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved