এই যে আইপিএল হয়, বিরাট তারকা ক্রিকেটারদের দেখার জন্যে মানুষ ভিড় করে আসে– অদূর ভবিষ্যতে যদি ক্রিকেটারদের বদলে রোবটেরা ক্রিকেট খেলে তাহলেও কি আমরা বিপুল অর্থব্যয় করে সে খেলা দেখতে যাব? যদি যাইও, কী দেখতে যাব? দুরূহ কোডিং করে যে ইঞ্জিনিয়াররা রোবট বানিয়েছেন, তাঁরা যন্ত্রকে দিয়ে কেমন ক্রিকেট খেলাতে পারছেন?

এআই কি আশীর্বাদ না অভিশাপ? ছোটবেলায় স্কুলের পরীক্ষায় এমনই একটা রচনার বিষয় আসত বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। যদিও এই চিরন্তন প্রশ্নের কেউ কোনও সদুত্তর দিতে পেরেছে কি না, জানা নেই। আজও কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না। প্রশ্নটা আবার উঠে এল, তার কারণ সম্প্রতি একটা বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে, স্টুডিও জিবলির অ্যানিমেশনকে কেন্দ্র করে।

১৯৮৫ সালের জুন মাসে যুগান্তকারী অ্যানিমেটর হাওয়াও মিয়াজাকি ও ইসাও তাকাহাতা তাঁদের আরও দু’জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন স্টুডিও জিবলি। দীর্ঘ ৪০ বছর পরিশ্রম করে, মিয়াজাকিরা কেবলমাত্র জাপানি অ্যানিমেশনকেই বিশ্বের দরবারে বরেণ্য করে তোলেননি; বরং প্রাচ্যের এই অ্যানিমেশন স্টুডিও অর্ধশতকেরও কম সময়ে ডিজনি অ্যানিমেশনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

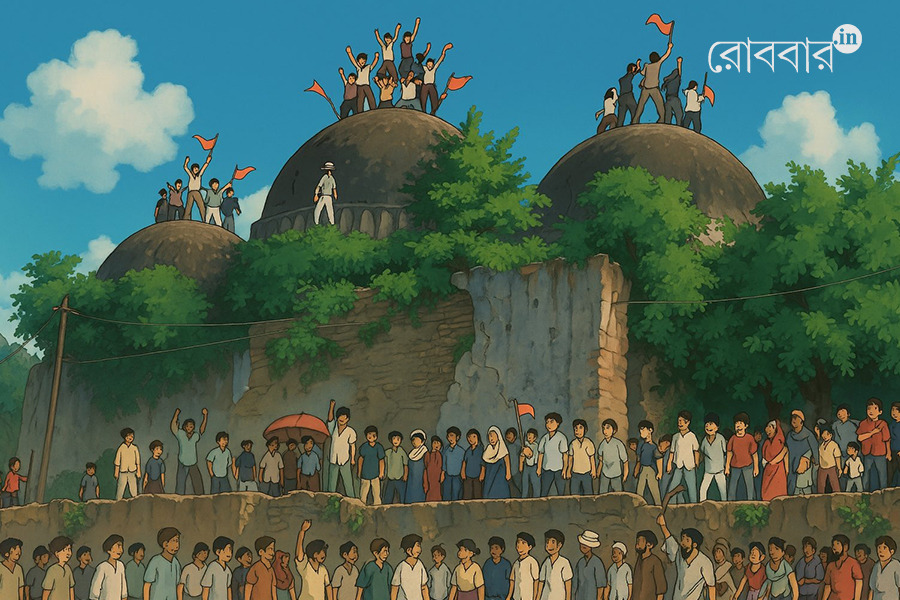

কিন্তু আজ ৪০ বছর পর বিতর্ক কেন? কারণ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্যে হঠাৎ ভুঁইফোঁড় কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে, যা দেখতে অনেকটা জিবলির অ্যানিমেশনের মতো হলেও তা তৈরি করতে পারছে যে-কেউ। অর্থাৎ কি না, এআই-এর সাহায্যে আমি জিবলির কার্টুন কায়দায় বাবরি মসজিদ, করসেবক, অপু-দুর্গা, ২৬/১১, নকশালবাড়ি– যা খুশি ঘটনার দৃশ্য নিমেষে এঁকে ফেলতে পারি কি-বোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপে। এর জন্য আমাকে অ্যানিমেশন তো দূরস্থান, একটা নিটোল সোজা লাইন আঁকতে না জানলেও চলবে। ব্যাপারটা গুরুতর।

২০১৬ সালে এক এআই সংস্থা মিয়াজাকিকে তাদের বানানো একটি এআই ভিডিও দেখিয়ে বলেছিল আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে অ্যানিমেশনের জন্য আর্টিস্টদের আর প্রয়োজন হবে না। এআই সফ্টওয়্যার জানা যে-কোনও ব্যক্তি অ্যানিমেটর হয়ে যেতে পারবেন খুব সহজে। এর উত্তরে মিয়াজাকি একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন– ‘জীবনের অপমান’! দু’-অক্ষরের এই শব্দবন্ধ আসলে কতটা ব্যাপ্ত, তা টের পেতে লেগেছে আরও ৯ বছর। যার সারমর্ম হল– মানুষ মানুষকে এত ক্ষুদ্র, এত অপ্রয়োজনীয় ভাবে– এটা তাঁর জানা ছিল না। জানার কথাও না। ভদ্রলোক যে ‘স্পিরিটেড অ্যাওয়ে’ বানিয়েছেন।

কিন্তু মূল তর্কটা আসলে বোধহয় আরও গভীরে। নিছক জিবলি স্টুডিও-র স্টাইলাইজেশন জিবলির অনুমোদন ছাড়াই রাম, শ্যাম, যদু, মধু এআই মারফত তৈরি করে সমাজমাধ্যমে লাভ, শেয়ার, কমেন্ট কুড়োচ্ছেন বলে? বোধহয় না। তর্কের অন্তর্নিহিত আত্মা অন্য আরেক প্রশ্ন তোলে। প্রশ্নটা হচ্ছে এআই কি তবে আর্টিস্ট-এর বিকল্প? আগামী দিনে কি আর্টিস্টের বদলে এআই করে দেবে আর্ট-এর কাজ? এই প্রশ্নের জবাবে কিছু উত্তর আর কিছু পাল্টা প্রশ্ন আছে। সবার আগে যেটা মনে পড়ছে চিত্রগ্রাহক সন্তোষ শিবনের একটা কথা।

একবার সন্তোষ শিবনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেলুলয়েড ক্যামেরার যুগে ছবি তোলাটাই বড় মুনশিয়ানার কাজ ছিল। ডিজিটাল ক্যামেরা আসার পর, ফোটোশপ ও অন্যান্য সফ্টওয়্যারে ছবির গুণমান খুব সহজেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কি ফোটোগ্রাফার হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে? উত্তরে হেসে সন্তোষ বলেছিলেন, ইন্টারনেট, এসএমএস ইত্যাদি আসার পর প্রায় অনেক মানুষই সাহিত্য, কবিতা লেখেন আকছার– যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরাও। তাহলে ভালো সাহিত্যিক বা ভালো কবির সংখ্যা কি অনেক বেড়ে গেছে? ঠিক একইভাবে এআই আসার ফলে যে-কেউ সহজেই একটা পেন্টিং, কার্টুন বা অ্যানিমেশন যদি বানিয়ে নিতেও পারেন, তাহলে আরও ভালো আর্টিস্টের সংখ্যা, শিল্পের গুণগত মান সবই তো বাড়ার কথা– বাস্তবে কি তাই হচ্ছে? তাই যদি হবে, তবে জিবলির স্টাইল নকল করে সবাই শিল্প ফলাচ্ছে কেন?

………………………………….

২০১৬ সালে এক এআই সংস্থা মিয়াজাকিকে তাদের বানানো একটি এআই ভিডিও দেখিয়ে বলেছিল আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে অ্যানিমেশনের জন্য আর্টিস্টদের আর প্রয়োজন হবে না। এআই সফ্টওয়্যার জানা যে-কোনও ব্যক্তি অ্যানিমেটর হয়ে যেতে পারবেন খুব সহজে। এর উত্তরে মিয়াজাকি একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন– ‘জীবনের অপমান’!

………………………………….

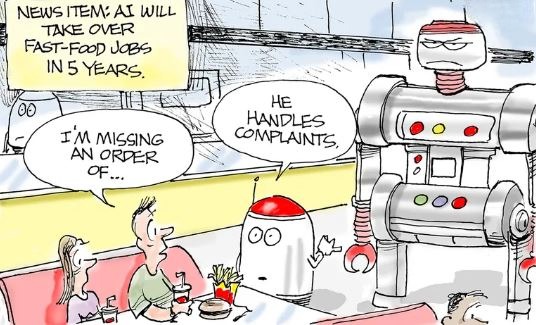

পেঁয়াজের খোসার মতো ভেতরের প্রশ্নটা হল– এআই, শিল্পকলা প্রদর্শন, বাণিজ্য– সবটাই তো পুঁজির কথা ভেবে করা। কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি এআই শিল্পী হয়ে উঠবে, সেদিন কি মানুষেরা পকেটের পয়সা খরচ করে যন্ত্রের বানানো সেই শিল্প দেখতে যাবে? গেলে কত দিন যাবে? আর যদি না-যায় তাহলে ব্যবসা জমবে কী করে? অর্থাৎ কি না, এই যে আইপিএল হয়, বিরাট তারকা ক্রিকেটারদের দেখার জন্যে মানুষ ভিড় করে আসে– অদূর ভবিষ্যতে যদি ক্রিকেটারদের বদলে রোবটেরা ক্রিকেট খেলে তাহলেও কি আমরা বিপুল অর্থব্যয় করে সে খেলা দেখতে যাব? যদি যাইও, কী দেখতে যাব? দুরূহ কোডিং করে যে ইঞ্জিনিয়াররা রোবট বানিয়েছেন, তাঁরা যন্ত্রকে দিয়ে কেমন ক্রিকেট খেলাতে পারছেন?

খুব দামী হোটেলে শেফদের জায়গায় যন্ত্রেরা যদি খাবার বানায়– আমরা সময় বের করে, টাকা খরচ করে, যন্ত্রের বানানো খাবার খেতে যাব? পয়সা থাকলে, উপায় থাকলে নিজের বাড়িতে সেই ব্যবস্থা করব না? আর সেই ব্যবস্থা যদি বাড়িতেই হয়ে যায় তাহলে তো হসপিটালিটি ব্যবসাও লাটে উঠবে। কিংবা ধরা যাক, ভার্চুয়াল রিয়ালিটির চশমা চোখে এঁটে আমি যদি হিমালয় বা সুইজারল্যান্ড পৌঁছে যেতে পারি দৃশ্যত, তাহলে কি ভ্রমণও করব না?

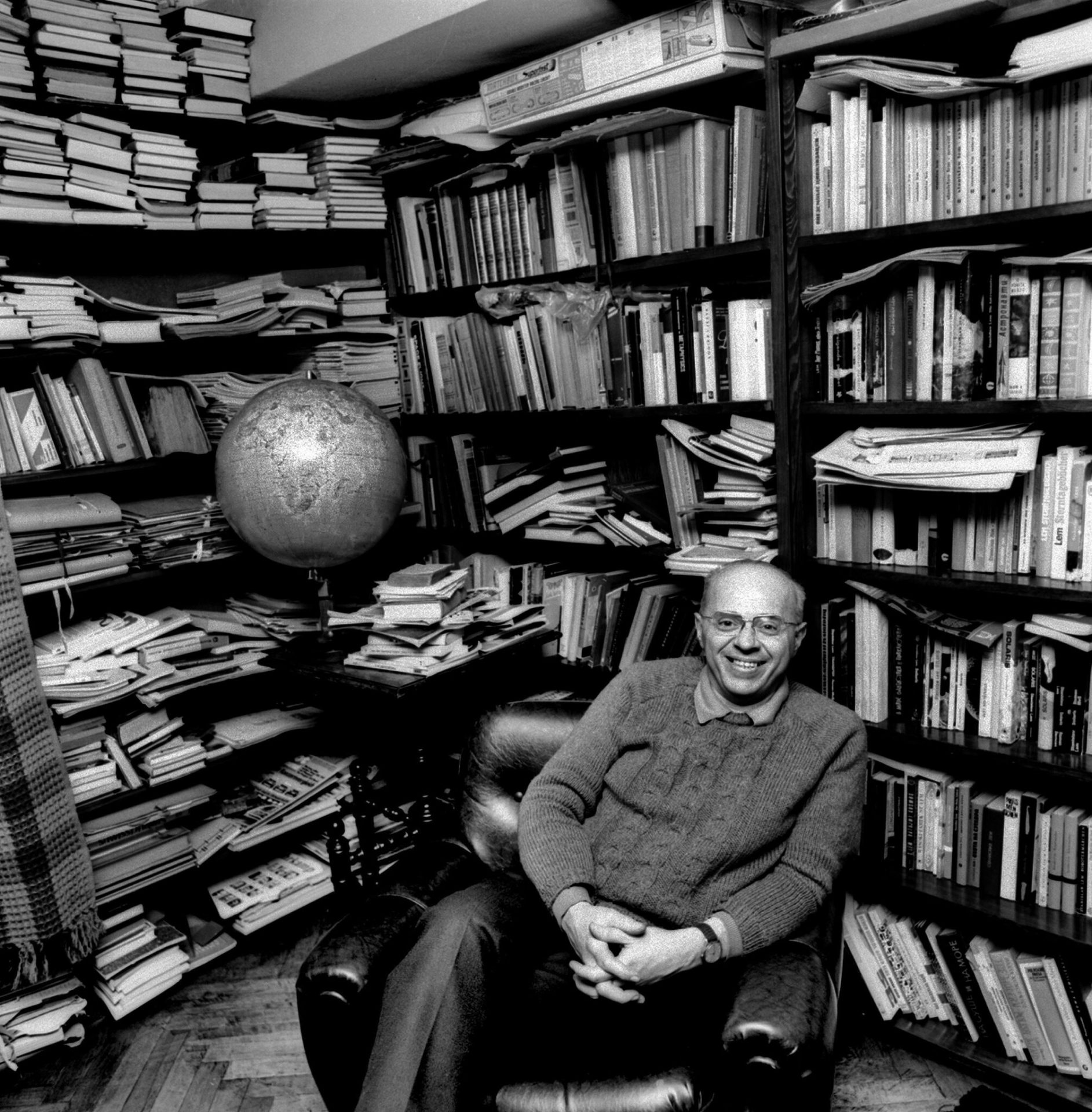

অতএব এখনও পর্যন্ত দেওয়া উদাহরণের হিসেবে, আমাদের আর্টের ব্যবসা, মিউজিক কনসার্টের ব্যবসা, স্পোর্টসের ব্যবসা, হসপিটালিটির ব্যবসা, ভ্রমণের ব্যবসা– কোনও কিছুরই প্রয়োজন মানুষের থাকছে না! তাহলে বিভিন্ন শাখার পুঁজিপতিদের ব্যবসাটা হবে কি উপায়ে? নাকি টেকনোলজির পুঁজিপতিরা বাকি পুঁজিপতিদের পথে বসিয়ে দেবে? এ তো তাহলে সেই স্তানিসোয়াভ লেম-এর গল্পের মতো হয়ে গেল, যেখানে রোবটেরা রোবট বানায় আর মানুষ অসহায় মাইনরিটি। তাহলে সেইমতো একটা পর্যায়ের পর মানুষেরও আর প্রয়োজন থাকবে না। তাহলে শাসক শাসনটা করবে কাকে? কী দিয়ে চড়বে তার হাঁড়ি? এখানেই ফিরে আসি মিয়াজাকির বিখ্যাত উক্তিতে– ‘জীবনের অপমান’।

কিন্তু এই কথাটির মধ্যে এক ভীষণরকম অভিমান ছাড়াও রয়েছে একটু হতাশার সুর। এই হতাশার উত্তর কোথায়? উত্তর পেতে গেলে আমাদের যেতে হতে পারে ‘দিব্যজীবন’ এর লেখক শ্রীঅরবিন্দর কাছে। শ্রীঅরবিন্দর মতটা খুব স্পষ্ট আর সহজ। যন্ত্রসভ্যতা, বিজ্ঞানচেতনা আদতে মানুষের চেতনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে; অর্থাৎ, যন্ত্রসভ্যতা যদি কোনও দিন মহাকাশও ছুঁয়ে ফেলে, তাহলেও মানুষের চেতনা সবসময় এগিয়ে থাকবে কয়েক কদম। হয়তো ততক্ষণে পেরিয়ে যাবে মহাকাশেরও পরপার। তাই এআই মানুষের বিকল্প হয়ে উঠবে একদিন– এই যুক্তি দর্শন বা বাজার-অর্থনীতি কোনও দিক দিয়েই ধোপে টিকছে না। তবে এআই-এর কী প্রয়োজন?

প্রয়োজনটা মধ্যমানের, মধ্যমেধার বিকল্প খোঁজার। কোনও শিল্পী, কোনও খেলোয়াড়, কোনও বিজ্ঞানী যদি নতুন কিছু আনতে না পারেন– তবে তাঁর থোড়-বড়ি-খাড়া বা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেটার ভার্সন এআই বানিয়ে দিতে পারবে। অর্থাৎ বাজারে সফল প্রোডাক্ট বারবার নতুন বোতলে বেচার কাজটা এআই করে দেবে হয়তো। জীবনের তখন কাজ হবে নিত্যনতুন নূতনকে তুলে ধরা। ‘তাসের দেশ’-এর রাজার মতো রয়ে যাবে চিরকাল, যন্ত্রসভ্যতার চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে। জীবন আর অপমানিত হবে না সেদিন।

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved