পৃথিবীতে যাঁরা জাত ভাবুক, তাঁরা অবশ্য সবসময়ই জ্ঞান-ক্ষমতার সমীকরণকে প্রশ্ন করেছেন। গ্রিসে কথোপকথন জ্ঞান বিনিময়ের উপায়। সেই বিনিময় পথে-ঘাটে, বাজারে, ভোজসভায়। কথা চলছে, কথা ফুটছে। প্লেটোর লেখায় ভোজসভায় রসিক অ্যারিস্টফিনিস গল্পসরব, সেখান থেকে উঠে এল প্রেমতত্ত্ব। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের মাঠে ভীষ্ম শরশয্যায়। তিনি বলছেন, যুধিষ্ঠির শুনছেন। ধর্ম বক সেজে জলাশয়ের পাশে। প্রশ্ন করছেন। উত্তর দিচ্ছেন প্রণত ভঙ্গিতে। এই ধ্রুপদী দৃশ্যগুলি ফার্স্ট বেঞ্চ আর লাস্ট বেঞ্চের বিন্যাসকে আঘাত করছে।

ছেলেবেলার পরিচিত ক্লাসঘরের বেঞ্চি আর টেবিল কীভাবে সাজানো হত মনে পড়ে?

সামনে একটা প্ল্যাটফর্ম। তার ওপরে মাস্টারমশাই-দিদিমণির চেয়ার-টেবিল। চেয়ারের পিছনে ব্ল্যাকবোর্ড। সামনে পড়ুয়াদের জন্য টেবিল আর বেঞ্চি। সামনের বেঞ্চে সুবোধ, সিরিয়াস পড়ুয়া টাইপের ছেলেমেয়েরা। লাস্ট বেঞ্চ মুখ-লুকিয়ে নানা কায়দা-কানুন করছে আরেক দল। এদিকে মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন ইংরেজি গ্রামার, লাস্টবেঞ্চ পড়ছে তখন ‘যশোবন্ত দারোগা– রোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক’ কিংবা স্বপনকুমারের চটি কালনাগিনী সিরিজ। এই দুই বেঞ্চের মধ্যে তৈরি হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যবধান– গোপাল আর রাখাল, সুস্মিতা ও কালীমতি যেন দুই পক্ষ, দুই সামাজিক শ্রেণি। একপক্ষের জন্য সাফল্য অন্য পক্ষের জন্য অন্ধকার।

ফার্স্ট বেঞ্চ মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণির কাছের জন, লাস্ট বেঞ্চ দূরের। মাস্টারমশাই-দিদিমণির বসার আসনখানি উঁচু, যেন সিংহাসনে বসল রাজা কিংবা রানি। পড়ুয়ারা নিচের তলায় থাকা প্রজা। প্রথম সারি উত্তম প্রজা, শেষ সারি খারাপ প্রজা। সব মিলিয়ে সচেতনভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে এই ব্ল্যাকবোর্ড, রঙিন চক, বেঞ্চের সারি নিয়ে যতই বিধুরতা থাক, এ-আদতে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের প্রকৃতিকে মজ্জায় ধরে আছে। সবার ওপরে প্রভু আর সবার নিচে বৃহৎ-সংখ্যক দাস– এই পিরামিডাকৃতি ক্ষমতাতন্ত্রই ক্লাসরুমের বিন্যাসে একরকম ভাবে ঢুকে পড়েছে।

ক্লাসরুমের এই ক্ষমতাতান্ত্রিকতার চেহারা নানা মাস্টারমশাই নানা দিদিমণি নানা সময়ে ভেঙেছেন। বেশ মনে পড়ে কোনও কোনও শিক্ষক ক্লাসে ঢুকেই টেবিল-চেয়ারে না বসে পায়চারি করতে-করতে পড়াতেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখক অভ্র রায় স্বনামে বাংলা পড়াতেন। বিভূতিবাবু চলে যেতেন ক্লাসের শেষের দিকে। নিজে পড়তেন, ব্যাখ্যা করতেন ক্লাস-ঘরের শেষ-বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে। প্রথম বেঞ্চ তাঁর থেকে তখন অনেক দূরে, তিনি প্ল্যাটফর্মের থেকে নেমে এসেছেন। বলতেন, পড়ানোর সময় আমি মনে-মনে ক্লাসের যারা পারে ও পারে না, তাদের মধ্যে একটা গড় করি, তারপর সেই অ্যাভারেজের কাছে আমার ভাবনা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি।

ছেলেবেলার ইশকুলে এমন অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন যিনি একেক দিন এসে বোর্ডে ডেকে ডেকে অঙ্ক কষাতেন, যাকে অঙ্ক-কষতে দেবেন তার পাশে প্রথমে বসতেন। অঙ্কের সমস্যাটা সহজ করে কথায়-কথায় বোঝাতেন, তারপর বলতেন বোর্ডে দাঁড়িয়ে কষে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে। এই ব্যতিক্রমী চেষ্টাগুলি ছিল, তবে মোটের ওপর ফার্স্ট আর লাস্ট– এ দুয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর ক্ষমতার ব্যবধান থেকেই যেত।

পৃথিবীতে যাঁরা জাত ভাবুক, তাঁরা অবশ্য সবসময়ই জ্ঞান-ক্ষমতার সমীকরণকে প্রশ্ন করেছেন। গ্রিসে কথোপকথন জ্ঞান বিনিময়ের উপায়। সেই বিনিময় পথে-ঘাটে, বাজারে, ভোজসভায়। কথা চলছে, কথা ফুটছে। প্লেটোর লেখায় ভোজসভায় রসিক অ্যারিস্টফিনিস গল্পসরব, সেখান থেকে উঠে এল প্রেমতত্ত্ব। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের মাঠে ভীষ্ম শরশয্যায়। তিনি বলছেন, যুধিষ্ঠির শুনছেন। ধর্ম বক সেজে জলাশয়ের পাশে। প্রশ্ন করছেন। উত্তর দিচ্ছেন প্রণত ভঙ্গিতে। এই ধ্রুপদী দৃশ্যগুলি ফার্স্ট বেঞ্চ আর লাস্ট বেঞ্চের বিন্যাসকে আঘাত করছে।

………………………….

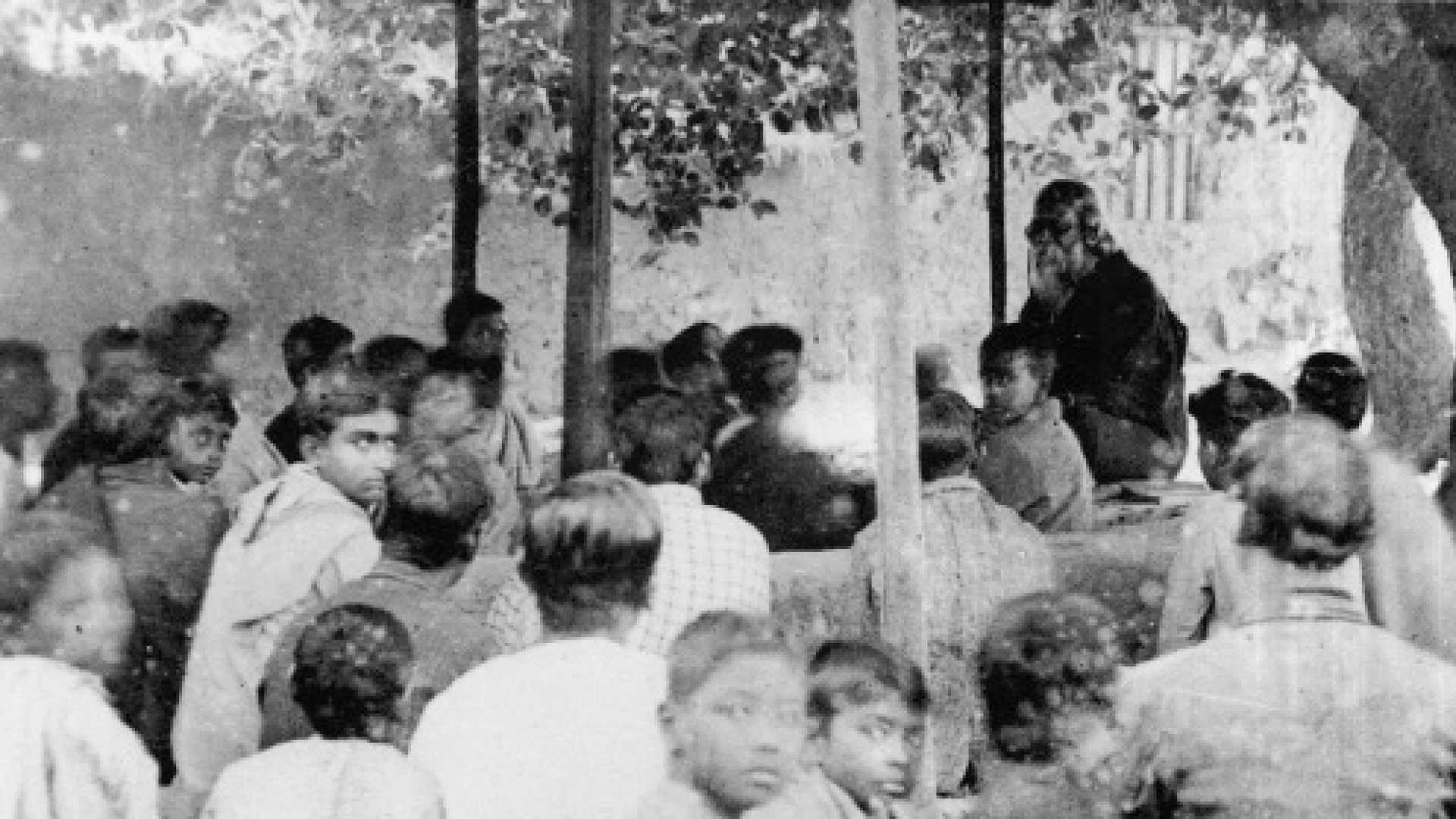

রবীন্দ্রনাথ নিজে ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ফার্স্ট-লাস্ট বিন্যাসে পর্যুদস্ত। তাছাড়া সহপাঠী আর শিক্ষকদের অপমানজনক ব্যবহার তো আছেই। অন্তর্মুখী বালক রবীন্দ্রনাথ ফার্স্ট বেঞ্চের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন না। প্রচলিত বিদ্যালয় ব্যবস্থায় পড়া শেষ করে ডিগ্রি লাভ করা সম্ভব হয়নি তাঁর। তবে পরবর্তীকালে গুরুগৃহ শিক্ষার নবীকরণ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে ফার্স্ট-লাস্টের বিন্যাস ছিল না। গাছতলায় অর্ধগোলাকৃতি বিন্যাসে পড়ুয়ারা বসে।

………………………….

পুরনো দিনের কথা থাক। ফেরা যাক নিকট অতীতে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ফার্স্ট-লাস্ট বিন্যাসে পর্যুদস্ত। তাছাড়া সহপাঠী আর শিক্ষকদের অপমানজনক ব্যবহার তো আছেই। অন্তর্মুখী বালক রবীন্দ্রনাথ ফার্স্ট বেঞ্চের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন না। প্রচলিত বিদ্যালয় ব্যবস্থায় পড়া শেষ করে ডিগ্রি লাভ করা সম্ভব হয়নি তাঁর। তবে পরবর্তীকালে গুরুগৃহ শিক্ষার নবীকরণ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে ফার্স্ট-লাস্টের বিন্যাস ছিল না। গাছতলায় অর্ধগোলাকৃতি বিন্যাসে পড়ুয়ারা বসে। তাছাড়া ছিল অন্যরকম চলাচল। প্রমথনাথ বিশী বাংলায় পাকা, অঙ্কে কাঁচা। তাই তিনি সাহিত্য পড়েন উঁচু ক্লাসের পড়ুয়াদের সঙ্গে আর অঙ্ক নিচু ক্লাসের পড়ুয়াদের সঙ্গে। এই চলাচলও যে মূল্যায়নতন্ত্র পাশ-ফেলের মারাত্মক কাঠামো তৈরি করে, তাকে ভাঙছে।

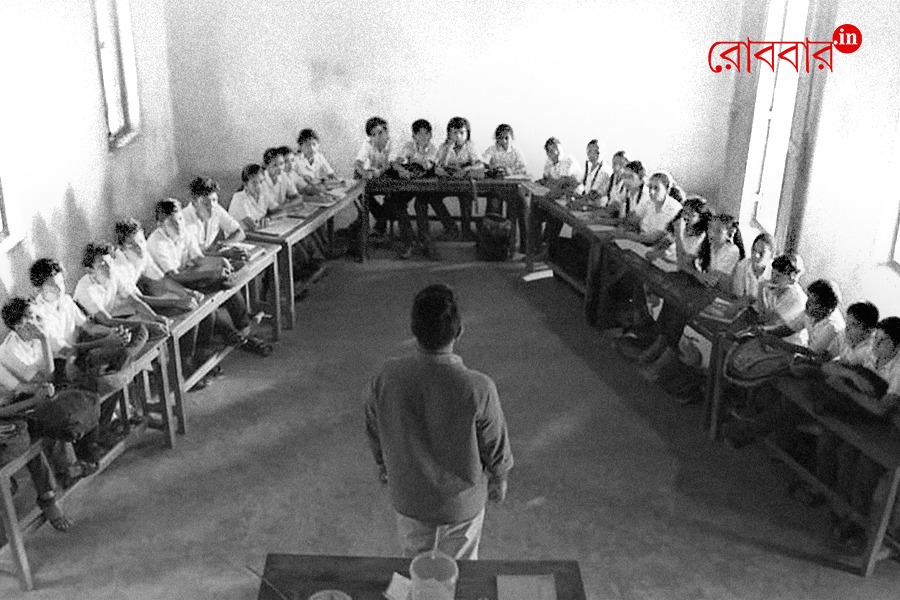

খবরে প্রকাশ কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ক্লাসঘরে পড়ুয়াদের বসার বিন্যাস বদলানোর আয়োজন শুরু হয়েছে। সারি সারি বেঞ্চ আর টেবিল শুরু থেকে শেষের দিকে যাবে না। অর্ধগোলাকৃতি বিন্যাসে বসানো হবে তাদের। উদ্যোগ সাধু সন্দেহ নেই, তবে বিন্যাসের বদলই যথেষ্ট নয়। পড়ুয়া আর শিক্ষকদের মনের ভেতরে ক্ষমতাতন্ত্রের যে জগদ্দল ভার, তা না মুছলে ব্যবস্থা আর অবস্থা বদলে যাবে না।

আমির খানের সিনেমায় যেমন হয় বাস্তবে তেমন হয় না। বহু সাধনায় সমাজ মন বদলায়। এক্ষেত্রেও বহু সাধনার পথে এগোতে হবে। তবে কোথাও, কখনও তো শুরু করা চাই। সেই শুরুর কাজ হল, এবার বাকি পথ এগোতে হবে। সবচেয়ে কঠিন বাস্তব হল, এই যাদের জন্য এই ব্যবস্থা-বদল সেই পড়ুয়ারা এতদিনের জড়-অভ্যাস থেকে বাইরে আসতে পারবে তো? পেরবে, পারবে, সময় লাগবে।

সুকুমারের পাগলা দাশুদের চাই। পাগলা দাশুরা জগবন্ধুদের মুখের ওপর কথা বলতে পারে। গোটা পাগলা দাশু পড়লে বোঝা যায়, সুকুমার রায় শ্রেণি-কক্ষের ক্ষমতার বিন্যাসের মূলে আঘাত করেছিলেন। সেই আঘাতে জগবন্ধু সাহায্য করেনি, করেছিল দাশু। এই দাশুর কীর্তি শুরু হোক। পড়ুয়ারা প্রশ্নময় সরবতায় এগিয়ে আসুক। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চরিত্র পূজা করতে গিয়ে খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন, বর্ণপরিচয়ের লেখক মোটেই গোপাল ছিলেন না। সামাজিক বিবেচনার চেয়ে অবিবেচনাই ব্যবস্থান্তর ও অবস্থান্তর ঘটাতে পারে।

……………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved