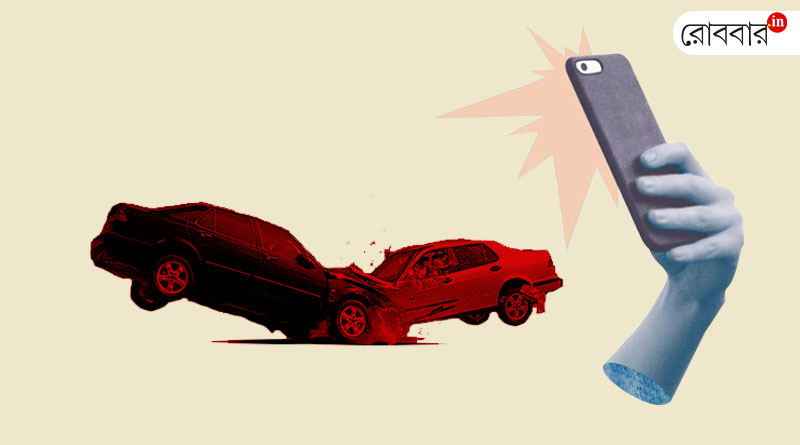

একটি গাড়ি বা বাইক সংঘর্ষের পর যতখানি তুবড়ে যাবে, ভিডিওর গ্রহণযোগ্যতা ততখানি বেশি। ভিডিওর বর্ণনায় এমনকী লেখাও থাকে কীভাবে সংঘর্ষ হল, কতখানি তীব্রতা দুর্ঘটনার– সেসব ভিডিওতে লাখ-লাখ ভিউ! ঘটনাচক্রে, ডকুমেন্টেশনের একটি তীব্র নেশায় আমরা এই মানবোত্তর যুগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি– এই সারসত্যিটুকু মেনে নেওয়া ভালো।

বছর ত্রিশের এক যুবক দুর্ঘটনার পর রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। সাহায্য করার কেউ নেই? আছেন, দিব্যি আছেন; রাজপথ, সেখানে বিস্তর লোকের ভিড়, অনবরত গাড়ি আসছে-যাচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে কেউই যুবককে সামান্য সাহায্যও না করে, তাঁর ওই দুরবস্থার ভিডিও বানালেন, সেলফি তুললেন। একজনের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করার প্রতিটি মুহূর্ত ঠান্ডা মাথায় ধরে রাখলেন নিজের মোবাইলে। জটলার মাঝে আহত মানুষটির পার্স, মোবাইল, ল্যাপটপ চুরিও হয়ে গেল। এত কিছুর পর যতক্ষণে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, দেরি হয়ে গেছে– মানুষটি শেষতক আর বাঁচলেন না!

এইটুকু পড়ে কী মনে হচ্ছে, ‘ব্ল্যাক মিরার’-এর কোনও পর্বের সারাংশ? বা, কোনও তুখড় লেখকের ডিস্টোপিয়ান উপন্যাসের অধ্যায়? তাহলে এবার সেই হিমশীতল কথাটি বলে ফেলা যাক: কোনওটিই না। খোদ এ-দেশের রাজধানী শহরের বুকে, মাত্র কয়েক দিন আগে, সত্যিই ঘটেছে এই ঘটনা! মৃতের নাম পীযূষ পাল, দিল্লিতে বাসরত বছর ত্রিশের ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার।

আরও পড়ুন: অজস্র ট্রফি-সহ, জলসংকটের বার্সেলোনায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু রেখে গিয়েছিলেন মেসি

ইউটিউবে পাতি একটি সার্চ করলেই গাদাগুচ্ছের অ্যাক্সিডেন্টের ভিডিও দেখা যায়, লোকজন অ্যাক্সিডেন্টের ভ্লগও বানান। একটি গাড়ি বা বাইক সংঘর্ষের পর যতখানি তুবড়ে যাবে, ভিডিওর গ্রহণযোগ্যতা ততখানি বেশি। ভিডিওর বর্ণনায় এমনকী লেখাও থাকে কীভাবে সংঘর্ষ হল, কতখানি তীব্রতা দুর্ঘটনার– সেসব ভিডিওতে লাখ-লাখ ভিউ! ঘটনাচক্রে, ডকুমেন্টেশনের একটি তীব্র নেশায় আমরা এই মানবোত্তর যুগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি– এই সারসত্যিটুকু মেনে নেওয়া ভালো। তফাত শুধু এ-ই, আমাদের ডকুমেন্টেশন তৈরি হয় এক মর্ষকামিতার জায়গা থেকে, আমরা আশ্চর্য সমস্ত যন্ত্রণার পল দেখতে ও দেখাতে পছন্দ করি।

শম্ভুনাথ রাইগারকে আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি? বিস্মৃত হলে আরেকবার মনে করে নেওয়া যাক। আজ থেকে বছর ছয়েক আগে রাজস্থানে ‘লাভ জিহাদ’-এর অভিযোগ তুলে আফরাজুলকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল রাইগার, তার লাইভ ভিডিও তুলে দিয়েছিল ইন্টারনেটে। বহু মানুষ সেই ভিডিওটি দেখেছেন। শিউরে উঠেছেন বটে, তবে ভিডিওটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। শম্ভুনাথ রাইগার জানত, ভিডিও করে ছড়িয়ে দিলে প্রভাব হবে দীর্ঘস্থায়ী, তার এই কাজের অভিঘাত বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। ভিডিও থেকে যায় জ্বলন্ত দলিল হিসেবে– লেখার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত টীকা ঢুকে পড়তে পারে, স্মৃতিচারণের মধ্যে ইনফর্মেশন বাদ চলে যেতে পারে, সংবাদপত্রের খবর হতে পারে নেহাতই ‘নীরস’; একমাত্র ভিডিওই ভোক্তাকে দেবে ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য-শ্রাব্য অভিজ্ঞতা অবিকল।

আরও পড়ুন: ঋত্বিক ঘটকের কাছে ‘গান’ চলচ্চিত্রের ডেকরেশন ছিল না

কিন্তু কেন এই অন্যের যন্ত্রণার মুহূর্ত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা, উল্টোদিকের মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আগে মোবাইলে যথেষ্ট ইনফরমেশন ঠেসে নেওয়ার প্রবণতা? একজন করলে মানসিক বিকৃতি বলা যেত, কিন্তু এই গণ-প্রবৃত্তির কী নাম দেওয়া যায়? সবাই রিল বানাচ্ছিলেন, প্রত্যেকেই ভিউ-পিপাসু– এমন বলা অতিসরলীকরণ হবে হয়তো। কিন্তু আদতে মনের গহীন কোণগুলো খুঁড়ে কতকগুলো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যায়। মানুষ এতটাই তিক্ত, নিরাশ এবং বিচ্ছিন্ন, সে তার জীবনের চাইতেও যন্ত্রণাময় কিছু দেখে আমোদ খুঁজে নিতে শুরু করেছে। এটাই হয়ে উঠেছে ডিফেন্স মেকানিজম। অন্য কেউ কষ্টে আছে, তার চাইতেও ঢের বেশি শারীরিক-মানসিক কষ্টে– এ ঘটনা তাকে খানিক স্বস্তি দিচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি তার ঘৃণাকে খানিক লঘু করে তুলছে। ভিডিওটি জমিয়ে রাখা কেবল তাৎক্ষণিক কতকগুলো ভিউয়ের জন্য– এমন নয়। বরং, কর্মক্ষেত্রে একটি তুমুল ব্যস্ত দিন কাটানোর পর, বা লাঞ্ছিত হওয়ার পর, সমস্ত পুঞ্জীভূত রাগ তার বেরবে ওই ভিডিও দেখে। অন্তত, অবচেতনে তো বটেই। অন্য কাউকে ভিডিওটি দেখানোর সময়ে হয়তো মুখে বলবে, ‘আহা কী যন্ত্রণা পাচ্ছে দেখো’; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ওই যন্ত্রণার প্রতিটি পল দেখে দেখেই সে নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলোকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকবে।

)

মোবাইল যন্ত্রটা যখন এসেছিল, তার প্রথম এবং প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। নোকিয়ার সেই বিখ্যাত আর্টটি ভাবুন, মোবাইল চালু হতেই দু’টি মানুষের হাত পর্দার দু’পাশ থেকে বেরিয়ে এসে একে-অপরকে স্পর্শ করল। ফেসবুক যখন প্রথম আসে, লগ ইনের জায়গায় বড় বড় করে লেখা থাকত মানুষে মানুষে সংযোগের কথা। সময়ের ফেরে এখন মোবাইল মানুষের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, ডিপিই হয়ে উঠেছে মানুষের উপস্থিতির চিহ্নক। আচমকা ডিপি সরে গেলে ভয় হয়, মানুষটাই সরে গেল না তো? ফোনে চার্জ না থাকলে শঙ্কা হয়, দশটা মানুষের সঙ্গে কথা বলা যাবে তো? যে যন্ত্র দিয়ে দুর্ঘটনার খবর সহজেই হাসপাতালে পৌঁছনো যেত, অ্যাম্বুলেন্স ডাকা যেত; সেই যন্ত্রই উল্টে ব্যবহৃত হল আহত মানুষটির যন্ত্রণাময় প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে ধরে রাখতে, ভবিষ্যতের কোনও একাকী রাতে তীব্র রাগের সময়ে, কষ্টের সময়ে ওই ভিডিও হয়ে থাকল ক্ষোভ নিঃসরণের মাধ্যম। সেলফিও নিয়ে নেওয়া হল, প্রমাণ হিসেবে, আমি যে শুধু ছবি তুলেছি তা নয়, ঘটনাস্থলে আমার উপস্থিতি আরও প্রত্যক্ষভাবে ছিল।

এই পৃথিবীতে প্রতিটা অনুভূতি পণ্য, প্রতিটা বিলাপ-আর্তি-হাসির বাজারমূল্য আছে, সহনাগরিকের যন্ত্রণা-শোক-বিপন্নতা কিছুই আর স্পর্শ করে না যতক্ষণ না মোবাইলের চার্জ ফুরচ্ছে— এমন পৃথিবী দেখলে বিনয় মজুমদার কবিতার পঙ্ক্তিটা কি একটু গড়েপিটে নিতেন?

মানুষ নিকটে এলে কেবলই মানুষ সরে যায়?

'বাংলাদেশ' মানে যেমন আমার জন্মভূমি, তেমনই 'বাংলাদেশ' মানে এক অনন্ত গ্রাম। তার সবুজ ভূখণ্ড। গহিন জঙ্গল। এক মস্ত বড় দিঘি। এক ছোট নদী। আর হামিদ চাচা। তার ফেরেশতার মতো একবুক সাদা দাড়ি। সরল হাসি। বিশ্বাসী চোখ। বলেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।