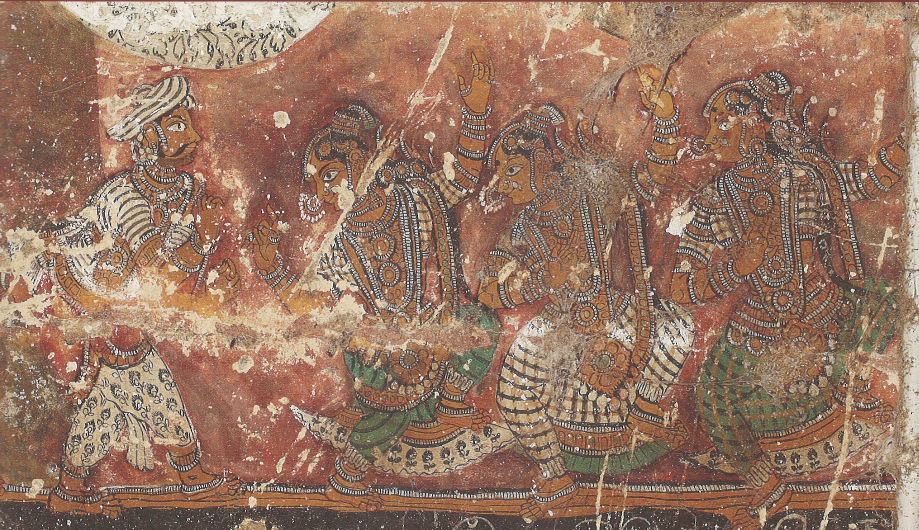

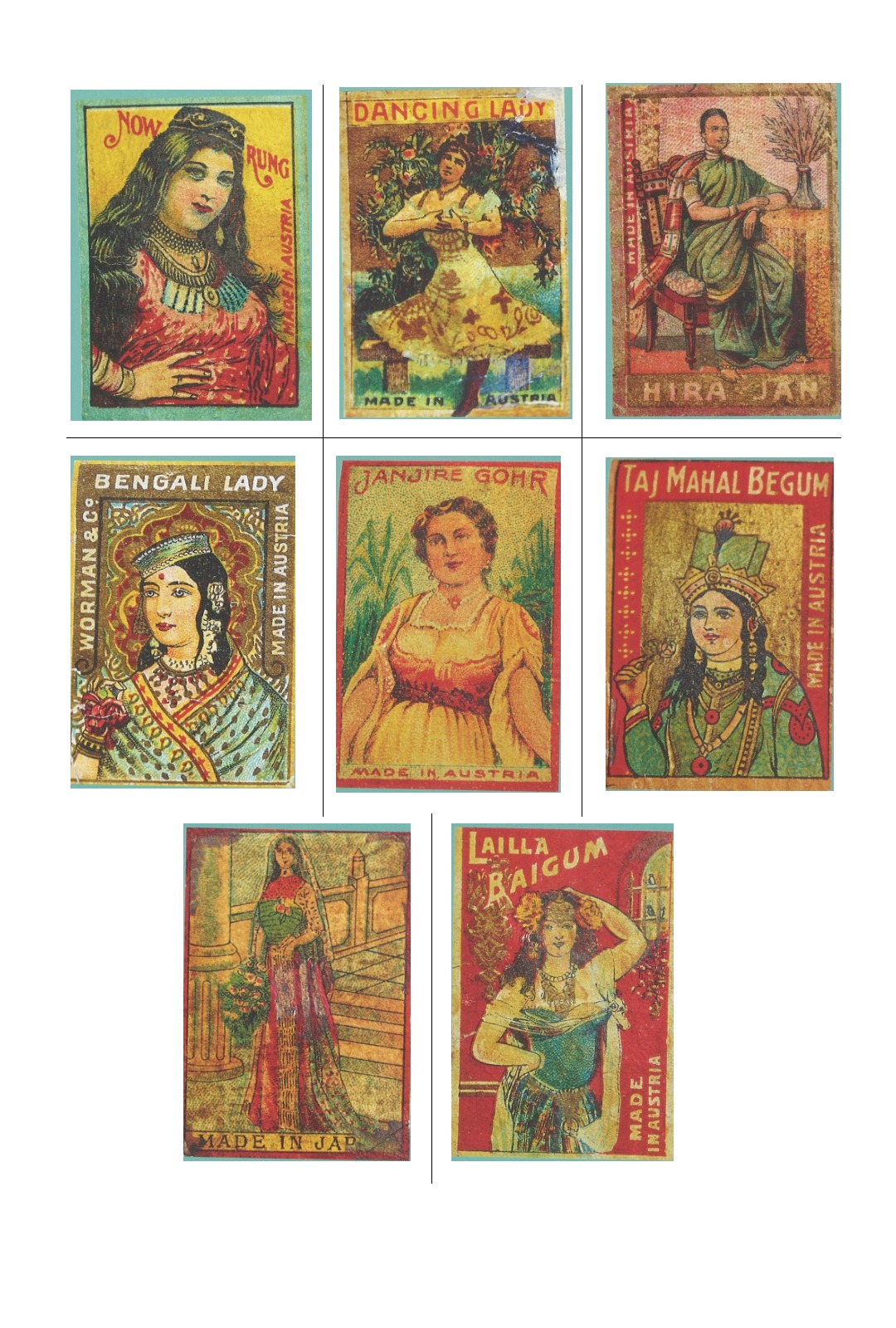

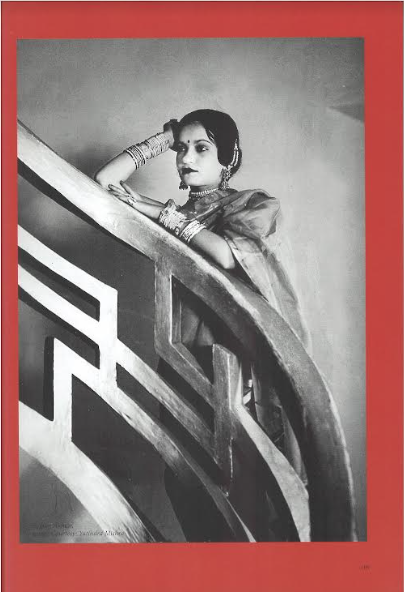

উজ্জ্বলতা, শিল্পস্বভাব এবং বেপর্দা আত্মবিশ্বাস– এই তিনে প্রাচীন ভারতের গণিকাসংস্কৃতি আজও আধুনিক মনের নিবিড় চর্চার বিষয় হয়ে আছে। গানের বই, পোস্টকার্ড, দেশলাইবাক্সের প্রচ্ছদ, সিগারেটের প্যাকেটে রাখা কার্ড, সিনেমার লবি কার্ড, শো কার্ড, পোস্টার, হাতপাখা, ব্যাগ, অলংকার, পেন্টিং এবং ফোটোগ্রাফি– পপুলার কালচারের এই বিচিত্র শিল্প-বস্তুগুলি আজও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সযত্নে সংগ্রহ করে চলেছেন আগ্রহী মানুষজন। বাইজি, তওয়াইফ, কোর্টিজান– বিচিত্র বিস্তারে গণসংস্কৃতিতে সংগ্রহযোগ্য প্রদর্শন রেখে গিয়েছে আজ প্রায় লুপ্ত গণিকাসংস্কৃতির ধারা।

‘আমার বান্ধবী বলে যে সে আমার গণিকা হতে রাজি আছে, যদি আমি বুঝতে পারি এর মানে কী। সে আমায় কোনও সূত্র দেবে না, তবে তার চোখের চমক দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে বিষয়টায় যৌনতা আছে। সে জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, গণিকা কী?’

বছর বত্রিশেক আগের একটি সংখ্যায় সুবিখ্যাত ‘প্লেবয়’ পত্রিকায় প্লেবয় অ্যাডভাইসরের কাছে এই প্রশ্নটি রেখেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার নিউপোর্ট বিচের বাসিন্দা কোনও এক এফজি। অ্যাডভাইসরের উত্তরটি ছিল এই রকম, ‘আপনার কামসূত্র পড়াটা একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সময় হয়েছে। এই ধ্রুপদী ভারতীয় যৌনতা-সহায়কটি বলছে, গণিকা হল একজন সংস্কৃতিসম্পন্না সভানারী, কুলটার (একজন সাধারণ যৌনকর্মী) চেয়ে অনেকগুলো ধাপ ওপরে যার সামাজিক অবস্থান।’

‘গণিকা’ শব্দটির অর্থ চলতি ব্যবহারে নামতে নামতে আজ নিছক যৌনকর্মী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতিতে একদা গণিকা বলতে বোঝানো হত কলাবতী নারীদের, যাঁরা গণ-এর সামনে তাঁদের শিল্পকলার প্রদর্শন করতেন। সামাজিক স্তরে বেশ উঁচু জায়গায় অবস্থান করতেন তাঁরা। এঁদের কেউ কেউ শাসকের সভায় মনোরঞ্জন করতেন, ইংরেজিতে যাঁরা ‘কোর্টিজান’ শব্দে সুপরিচিত। কিন্তু গণিকার এই সামাজিক অবস্থানটি আজও বাঙালির অভিধানে প্রতিফলিত নয়। রাজশেখর বসুর চলন্তিকা (আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান) বলছে গণিকা শব্দের অর্থ বহুভোগ্যা, বারাঙ্গনা, বেশ্যা। সংসদের বাংলা ও ইংরেজি অভিধান বলছে গণিকা-র ইংরেজি Prostitute, harlot, whore.

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গণিকা বেশ্যার একটি বিশেষ সংজ্ঞা, যা শিল্পের চৌষট্টি কলায় কৃতিত্ব অর্জন করে পেতে হয়। ভারতকোষ জানাচ্ছে, ‘বাৎস্যায়নের মতে, চতুঃষষ্টি কলায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া শীলবতী, রূপবতী ও গুণান্বিতা বেশ্যা গণিকা সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। রাজা সর্বদা তাহাকে সম্মান করেন, গুণবান ব্যক্তিগণ তাহার স্তুতিবাদ করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্যভূতা হইয়া থাকে। গণিকাগণ গণিকাকুলোদ্ভবা (গণিকার কন্যা) বা স্বয়ংভবা (পিতৃকুল বা পতিকুলত্যাগিনী) হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়, মৌর্যযুগের বহু পূর্ব হইতে গণিকাগণ রাষ্ট্রের একটা প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাহাদের রক্ষা, শিক্ষা ও প্রতিপালনের ভার রাজাই গ্রহণ করিতেন।’ সেই রাজদণ্ড যত বণিকের মানদণ্ডের অধীন হয়েছে ততই গণিকার অবস্থান পাল্টে গিয়েছে। এ পরিবর্তনের চোরাস্রোত বহমান ছিল ভারতের মধ্যযুগ এবং ইংরেজ আমলেও।

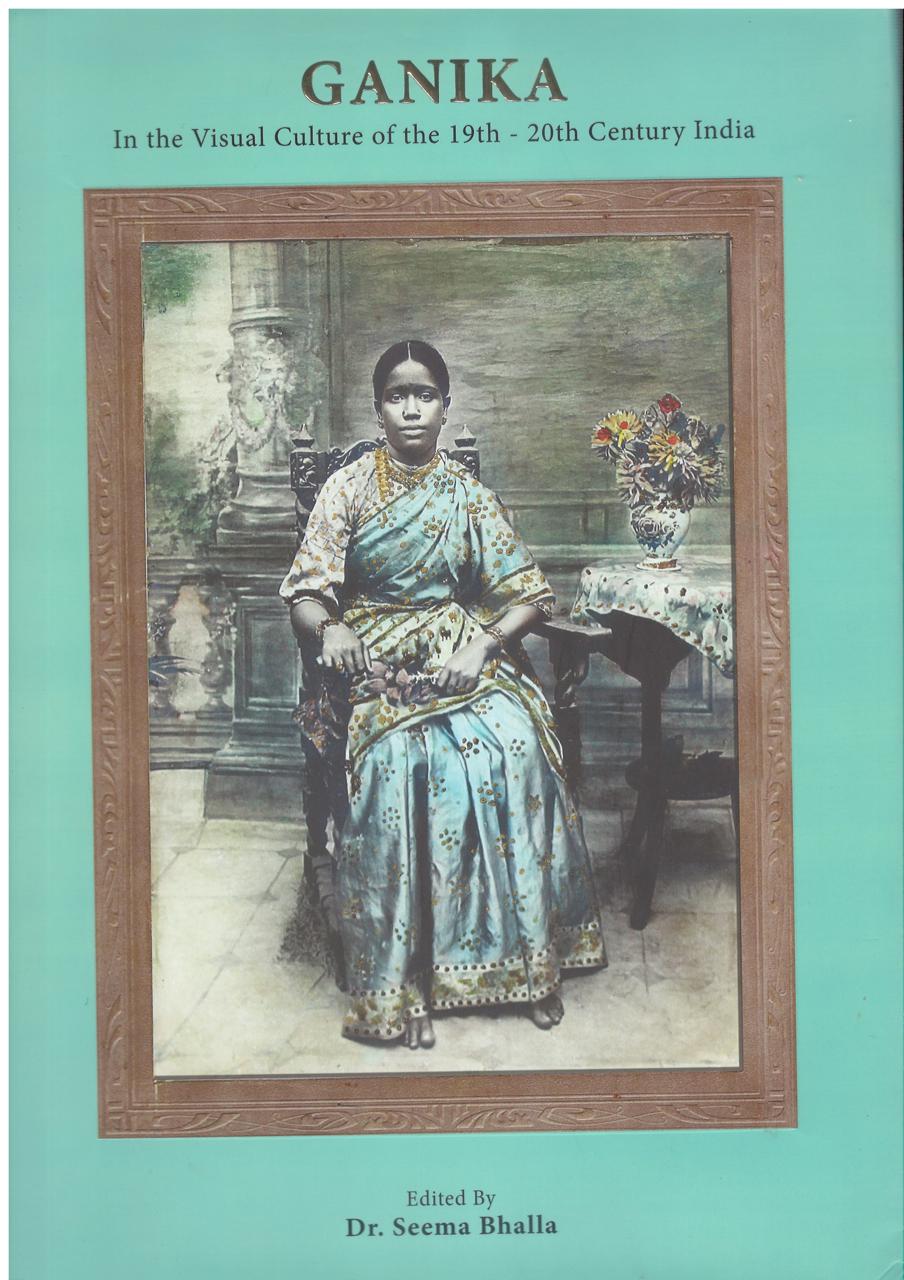

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় দৃশ্য-সংস্কৃতিতে গণিকার উজ্জ্বল উপস্থিতি সম্প্রতি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল দিল্লির রাষ্ট্রীয় শিল্প সংগ্রহালয় এবং হস্তকলা অকাদেমির প্রদর্শনীতে। তা নিয়েই একটি কফি টেবল বই প্রকাশিত হল এবার, ‘আর্ট অ্যান্ড ডিল’ প্রকাশনা থেকে। ‘আর্ট অ্যান্ড ডিল’ সুভো ঠাকুরের পুত্র সিদ্ধার্থ ঠাকুরের সংস্থা। শিল্পবস্তু সংগ্রহের আগ্রহ সে-পরিবারের লাল-হয়ে-যাওয়া-নীল রক্তে। সুভো ঠাকুরের আর্ট কালেকশনের সেই অষ্টপ্রহর এখন অতীত। তবে সমাগত বর্তমানও যে কিছু কম যায় না, তার প্রমাণ এই বইয়ের প্রকাশন।

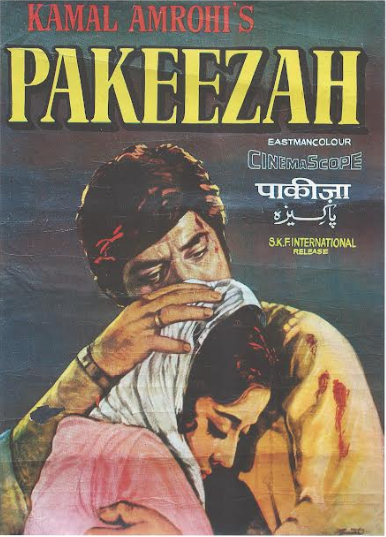

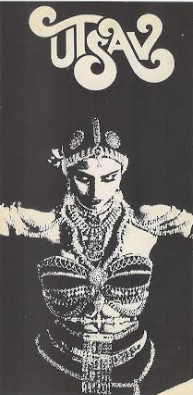

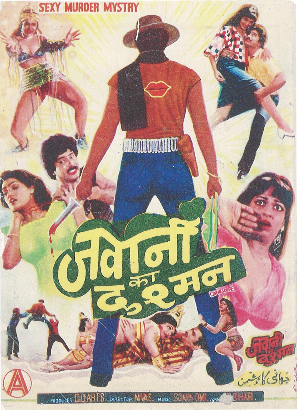

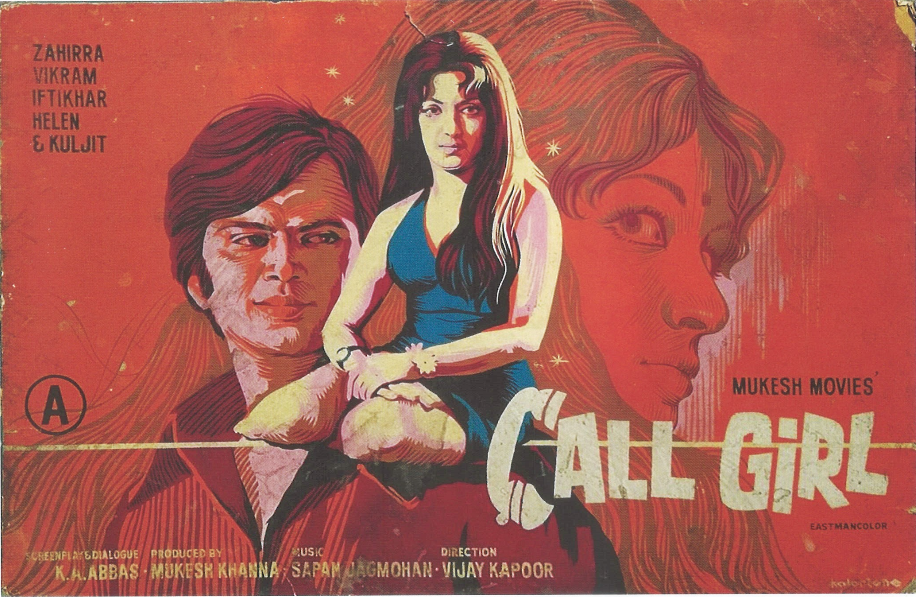

সীমা ভাল্লার সম্পাদিত এই বইয়ে ৮টি নিবন্ধ আছে। আটটিরই বিষয় নতুন ভাবনার দিশা দেখায়। সুমন্ত বাত্রার নিবন্ধের বিষয় যেমন হিন্দি সিনেমার প্রচার-প্রদর্শে কোর্টিজানেরা। প্রবন্ধের নাম ‘কোর্টিজানস– ইন দ্য পাবলিক মেটেরিয়াল অব হিন্দি সিনেমা’। যদিও এ লেখার শুরুতে প্লেবয় পত্রিকার পরামর্শটির বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে ‘কোর্টিজান’ শব্দটির বাংলা ‘সভানারী’ করেছি, তবু ওই শব্দটি যে ধারণাটির সবটা প্রকাশ করতে পারছে, এমনটা মনে করি না। তাই এই বিশেষ ধরনের গণিকাদের আলোচনায় ইংরেজি শব্দটিই আপাতত অপরিহার্য। সুমন্তের নিবন্ধে আছে ১৯৮৪-র উৎসব ছবিটির কথাও, শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিক’ নাটক যার ভিত্তি।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই ‘মৃচ্ছকটিক’ একেবারেই নতুন পথে হেঁটেছে। তার কারণ তার বিষয়বস্তুর নতুনত্ব। সে-কালে রাজার জীবন ও রাজসভার গণ্ডির বাইরে আসা সংস্কৃত নাট্যকারের পক্ষে দুঃসাহসিক। সে সময়ের উজ্জয়িনী তার সমস্ত বিলাস ও উজ্জ্বলতা নিয়ে এ নাটকে জীবন্ত। সেই উজ্জ্বলতার কেন্দ্রে ছিলেন গণিকারা। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘গণিকা তখন নগরের শোভা বলিয়া গণ্য হইত এবং দ্যূতভবন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল। এবং এই দুই বিলাসের অনুগ্রহে উজ্জয়িনীতে চৌরেরও অসদ্ভাব ছিল না। রজনীতে রাজপথে নগরের রক্ষকেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের প্রাচীরের ছিদ্রপথে সেইরূপ বহুসংখ্যক সুদক্ষ চৌরেরও গতিবিধি ছিল। এবং বসন্তসেনার অলঙ্কারন্যাসের পর দরিদ্র চারুদত্তের ভবনেও চুরি হইল। চোর বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির একখানিও রাখিয়া গেল না, কেবল প্রাচীরগাত্রে বহুযত্নরচিত একটি দর্শনীয় ছিদ্রপথ রাখিয়া গেল যে, প্রভাতে উঠিয়া চারুদত্ত ও প্রতিবেশিবর্গ চোরকে কেবলমাত্র গালি না দিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রশংসা করিবার অবসর পান।’

…………………………………………………..

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় দৃশ্য-সংস্কৃতিতে গণিকার উজ্জ্বল উপস্থিতি সম্প্রতি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল দিল্লির রাষ্ট্রীয় শিল্প সংগ্রহালয় এবং হস্তকলা অকাদেমির প্রদর্শনীতে। তা নিয়েই একটি কফি টেবল বই প্রকাশিত হল এবার, ‘আর্ট অ্যান্ড ডিল’ প্রকাশনা থেকে। ‘আর্ট অ্যান্ড ডিল’ সুভো ঠাকুরের পুত্র সিদ্ধার্থ ঠাকুরের সংস্থা। শিল্পবস্তু সংগ্রহের আগ্রহ সে-পরিবারের লাল-হয়ে-যাওয়া-নীল রক্তে।

…………………………………………………..

ঔজ্জ্বল্য, শিল্পস্বভাব এবং বেপর্দা আত্মবিশ্বাস– এই তিনে প্রাচীন ভারতের গণিকাসংস্কৃতি আজও আধুনিক মনের নিবিড় চর্চার বিষয় হয়ে আছে। ইসলামী শাসন এবং পরে কোম্পানি আমলেও সে ধারা নতুন নতুন রূপে এসেছে। তার সবটাকেই আশ্চর্য সব সংগ্রহে ধরতে চেয়েছে এই প্রদর্শনী এবং বইটি। বাইজি, তওয়াইফ, কোর্টিজান– বিচিত্র বিস্তারে গণসংস্কৃতিতে সংগ্রহযোগ্য প্রদর্শন রেখে গিয়েছে আজ প্রায় লুপ্ত গণিকাসংস্কৃতির ধারা। গানের বই, পোস্টকার্ড, দেশলাইবাক্সের প্রচ্ছদ, সিগারেটের প্যাকেটে রাখা কার্ড, সিনেমার লবি কার্ড, শো কার্ড, পোস্টার, হাতপাখা, ব্যাগ, অলংকার, পেন্টিং এবং ফোটোগ্রাফি– পপুলার কালচারের এই বিচিত্র শিল্প-বস্তুগুলি আজও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সযত্নে সংগ্রহ করে চলেছেন আগ্রহী মানুষজন। আশার কথা, সেই সব সংগ্রহ এখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ইতিহাস-চর্চায়।

……………………………………………………………

আরও পড়ুন সম্বিত বসু-র লেখা: দাঁড় আছে, পাখি নেই, এই শূন্যতা অবনীন্দ্রনাথের

……………………………………………………………

বাইজিরা কীভাবে বিজ্ঞাপনে এসেছেন তার আলোচনা করেছেন এ বইয়ের সম্পাদক। কালীঘাট পট নিয়ে চর্চা করেছেন এ কে দাস। গানের বই আর পোস্টকার্ডের সমাজপ্রেক্ষিতে ডুবেছেন শ্বেতা সচদেব ঝা। বিশিষ্ট সংগ্রাহক যতীন্দ্র মিশ্রের আগ্রহের বিষয় হিন্দি চলচ্চিত্র-সঙ্গীতের ঊষাকালে কোর্টিজানদের অবদান। লেখার পাশাপাশি পাতায় পাতায় দুর্লভ সব সংগ্রহের ছবি নিয়ে এ বই দৃশ্য-ইতিহাসের গভীরে এক বিপুল ভ্রমণ, যার পথে একা একা হেঁটে যেতে গিয়ে মনে পড়বেই কবি জীবনানন্দের লেখা,

“কি ক’রে তা হ’লে তা’রা এ-রকম ফিচেল পাতালে

হৃদয়ের জনপরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে?”

লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত প্রতিটি ছবিই আলোচ্য বইটি থেকে গৃহীত

………….…………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার.ইন

………………………………………..

গণিকা: ইন দ্য ভিসুয়াল কালচার অফ দ্য নাইনটিনথ- টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া

সম্পাদনা: সীমা ভাল্লা

আর্ট অ্যান্ড ডিল

৩০০০্

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved