‘কলেজ স্ট্রীট’ প্রস্তুতি সংখ্যা প্রকাশের আগে আমাদের তো তুমুল উত্তেজনা। কাগজের মান যাতে ভালো হয় তার জন্য যতদূর যাওয়া দরকার আমরা যেতে তৈরি ছিলাম। এত জন প্রকাশকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে-কাগজ বেরুবে তাতে কোনও খামতি রাখতে চাইনি আমরা। প্রতি মাসে নিয়ম করে একটা পত্রিকা চালানো তো মুখের কথা নয়, তাই আমরা চাইছিলাম পত্রিকার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে। সেজন্য ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর একটি অফিসও তৈরি করা হয়। মহাত্মা গান্ধী রোডে ভস্তক-এর দোকানের পাশে টেমার লেনে ঢুকে বাঁ-হাতে দত্ত বাড়িতে ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার দপ্তর হল। ওই বাড়িটার সামনের দিকে আজকাল একটা চায়ের দোকান হয়েছে।

গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

১৫.

বামদার কথা লিখতে-লিখতে মনে হচ্ছিল আরেকজনের কথা লিখতেই হবে– তিনি প্রসূনদা, প্রসূন বসু। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমি পেয়েছি, জীবনের শিক্ষা পেয়েছি, প্রসূনদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রসূনদার সঙ্গে আমার আলাপ সত্তর দশকের গোড়ায়। শুরুর দিন থেকেই সেই সুসম্পর্ক অটুট ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জীবনের নানা পর্যায়ে, বিভিন্নভাবে দেখেছি প্রসূন বসুকে। দেখেছি আর বিস্মিত হয়েছি, এমন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি– একই সঙ্গে সংগঠক, লেখক, নামী প্রকাশক। তিনি কথাও বলতেন চমৎকার। আড্ডায় সবসময় তিনিই হতেন মধ্যমণি। এমন প্রাণবান, রসিক মানুষ ইদানীং আমাদের চারপাশে দুর্লভ হয়ে উঠছে। বইপাড়ায় আমার যত দিন কেটেছে ততই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের রসায়ন গাঢ়তর হয়েছে। বিশেষ করে ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা করার সময়।

তিনি শুধু প্রচুর জানতেন তাই নয়, তাঁর জানার পরিধি ছিল অনেকটাই বড়। জীবনে তিনি অনেক দেখেছেন, ঘুরেছেন দেশ-বিদেশ। তাই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও ছিল বিপুল। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল চমৎকার, খুবই সুন্দর করে কথা বলতেন– তা সে সভা-সমিতিতে কথা বলাই হোক বা ঘরোয়া আড্ডা। যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শ্রোতার কাছে সে-বিষয়কে সহজে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর, নানা সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে তা টের পেয়েছি।

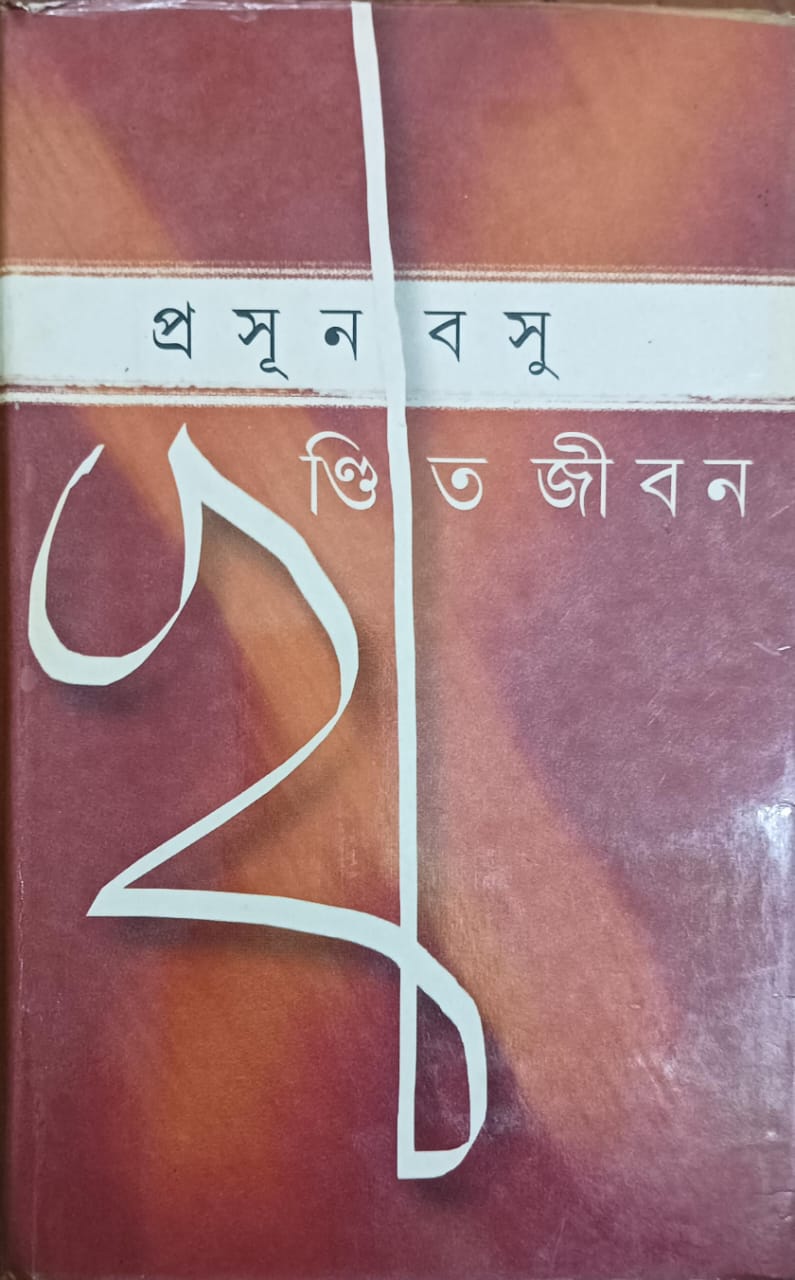

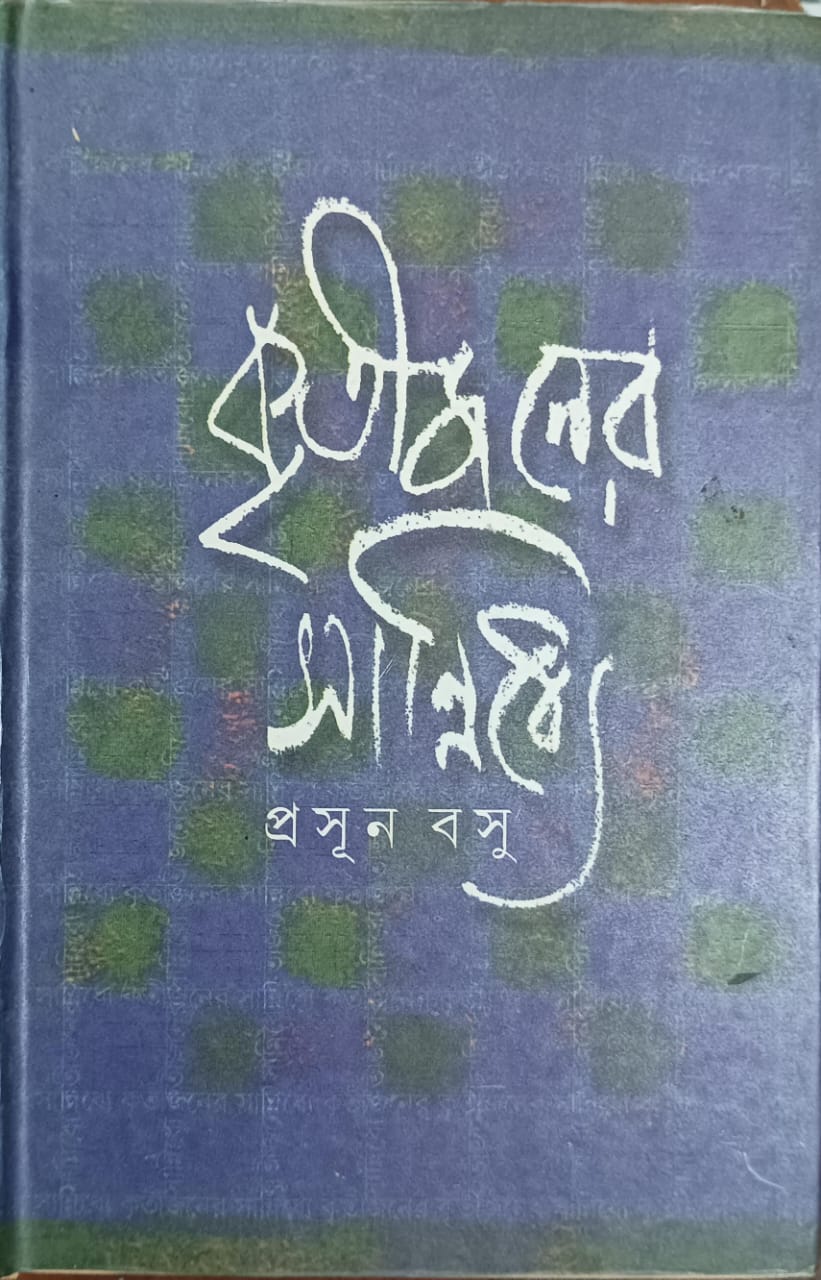

প্রসূন বসু যেমন বড়ো মাপের সংগঠক, প্রকাশক, বক্তা ছিলেন– তেমনই ছিলেন সুলেখক। তাঁর লেখা দু’টি বই– ‘কৃতীজনের সান্নিধ্যে’ ও ‘খণ্ডিত জীবন’– অত্যন্ত সুখপাঠ্য। ভাষা এমন সুন্দর যে তরতর করে এগিয়ে চলে, পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, এমনই চমৎকার সাবলীল বাংলা। এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন, যেমন– ‘অষ্টনারী’, ‘একটু ভালবাসা’। ছোটদের জন্য লিখেছেন ‘টনির স্বপ্ন’ ‘পিনুর জন্যে’, ‘লাল্লু মহারাজ’, ‘বন্য শিকারী’। বইপাড়ার পুরনো দিনের কথা, কলকাতা বইমেলা– এসব নিয়েও খবরের কাগজে এবং নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে।

এক সময় সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত সিপিআই) সদস্যও ছিলেন। সেই সূত্রে বহু বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। তাঁদের অনেকের কথাই ফুটে উঠেছে ‘কৃতীজনের সান্নিধ্যে’তে। আবার সাহিত্যিকদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়– কত নাম বলব! সে-তালিকা আক্ষরিক অর্থেই দীর্ঘ হবে। তবে এই সব খ্যাতনামা লেখকদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের– তুলনায় তরুণতর প্রজন্মের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

প্রসূনদা চমৎকার আড্ডাধারী ছিলেন, তা তো আগেই বলেছি। নির্ভেজাল আড্ডা দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর সঙ্গে আড্ডা মানে নিছক এলোমেলো কথাই শুধু নয়, সেইসঙ্গে উঠে আসত নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গও– দেশ-কাল, সমাজ-রাজনীতি, সাহিত্য-শিল্পকলা-কবিতা-নাটক। সেই সঙ্গে কখনো হালকা রসিকতাও। তিনি যে- সময়ে বড় হয়েছেন সেটা আমাদের দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত ঘটনাবহুল সময়, তাই প্রসূনদা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী– দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়’ স্লোগান-পর্ব। তেভাগা-তেলেঙ্গানা আন্দোলন, বি টি রনদিভের সময়কাল, পার্টির নিষিদ্ধ হওয়া, তারপর আবার তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলা– সবই দেখেছেন। দেখেছেন ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ভাগ হয়ে যাওয়া।

ছোটোদের জন্য যেমন তাঁর লেখা বই আছে। তেমনই তিনি বাংলা শিশুসাহিত্য নিয়ে গভীর চিন্তাও করতেন। ছোটদের জন্য একটা পত্রিকাও করেছিলেন, ‘আগামী’। একদম অন্য ধরনের কাগজ। যেমন ঝকঝকে ছাপা, তেমনই সুন্দর-সুন্দর সব লেখা, সঙ্গে দুর্দান্ত ছবি, অলংকরণ। কিন্তু সে-পত্রিকা বেশিদিন চলেনি। তবে অসম্ভব ভালো বই চিনতেন তিনি। পুরোনো, অপ্রচলিত, রয়্যালটি-ফ্রি কোন বই ছাপলে পাঠক হই-হই করে দু’-হাত বাড়িয়ে কিনে নেবে, সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তার ছাপ ফুটে উঠত ‘নবপত্র প্রকাশন’-এর কাজে। নবপত্র আশ্চর্য সব মণিমুক্তো ছাপত। আমি যেহেতু প্রকাশনার শুরুর দিন থেকে প্রতিদিন বেশ খানিকটা সময় আমাদের দোকানেও বসতাম, তাই কোন বইয়ের চাহিদা কেমন সে বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তখন দেখেছি কত দিন আগেকার বই, কিন্তু নবপত্র ছেপে বের করার সঙ্গে-সঙ্গে পাঠক তাকে বরণ করে নিচ্ছেন। বইয়ের ব্যাপারে এই দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল।

আগেই লিখেছি, অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি। মেহনতি মানুষের পার্টি করতে গিয়ে জেলেও গেছেন। জেলে থাকতে থাকতেই জীবনকে দেখেছেন, বুঝেছেন অন্যরকম ছাঁচে। সেসব কথা অকপটে লেখা আছে ওঁর ‘খণ্ডিত জীবন’ ও ‘কৃতীজনের সান্নিধ্যে’-তে। সেইসব অভিজ্ঞতার কথা লেখার আগে আমরা তাঁর মুখেও শুনেছি।

গত শতকের আটের দশকের গোড়াতে বইপাড়ায় আমরা যারা জীবন-জীবিকার লড়াই করি, তারা একটা অভাবিত সংকটের মুখে পড়েছিলাম। এই ডিজিটাল যুগে বসে সবটা বোঝা সম্ভব নয় সেসময় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ওপর আমরা কতটা নির্ভরশীল ছিলাম। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ওপর আমার অবশ্য আজও বিশ্বাস আছে। তবে সেসময় ওটাই ছিল একমাত্র মাধ্যম। তখন বাংলা ভাষায় বেশ কিছু উন্নতমানের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হত। সেসব পত্রিকায় কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকেরা অকাতরে বিজ্ঞাপন দিতেন। বিশেষ করে একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক পত্রিকার এ ব্যাপারে খুবই নামডাক ছিল। সে-পত্রিকা গুণমানেও ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। তখনকার নামকরা সব লেখকই সে-পত্রিকায় লিখতেন। ফলে পত্রিকার পাঠকগোষ্ঠীও ছিল বিপুল। আমরা প্রত্যেকে চিরকাল সে-কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম যে নিশ্চয়ই আমাদের কাজ পাঠকের নজরে আসবে। বিজ্ঞাপনে কাজও হত। কিন্তু সেই পত্রিকাগোষ্ঠী সেসময় হঠাৎ করেই বিজ্ঞাপনের হার এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। তখনই আমরা বইপাড়ার প্রকাশকেরা, চিন্তা করতে শুরু করলাম, নিজেদের একটা পত্রিকা হলে কেমন হয় ! যেখানে স্বল্পমূল্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে, নিজেদের মতো করে একটা সাহিত্য পত্রিকাও করা যাবে। এভাবেই বইপাড়ার প্রকাশকদের নিজস্ব চিন্তা আর লড়াইয়ের জায়গা থেকে ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা গড়ে ওঠে। আমরা অনেকে মিলে বইপাড়ার নিজস্ব একটা পত্রিকা বের করার চেষ্টা করেছি সেই সময়, কতটা সফল হয়েছি, কতটাই বা অসফল, তা তো সময় বলে দেবে।

তবে এই ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা করতে গিয়েই প্রসূনদাকে আরও কাছ থেকে দেখেছি। লক্ষ করেছি তাঁর অসাধারণ সম্পাদকীয় বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ নজর– লেখা ও লেখক চেনার ব্যাপারে। ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর পুজোসংখ্যায় বহু পুরনো সব ধ্রুপদি লেখা তিনি জোগাড় করে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন। নিজের প্রকাশন সংস্থা নবপত্র-কেও যেমন তিনি গল্প-উপন্যাসের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনই ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকাতেও সবসময় গতানুগতিক গল্প-উপন্যাস না ছেপে প্রসূনদা অন্য ধরনের রাস্তা নিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমরা বরণ করে নিয়েছি সানন্দে। তাঁর সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে সব সময় এক মত হতে পেরেছি, তা নয়। কিন্তু তবুও তাঁর সঙ্গে পথচলার অভিজ্ঞতা খুব ভালো। মতান্তর তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেই মতান্তর কখনওই মনান্তরে পৌঁছোয়নি।

‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার ইতিহাস কিন্তু কম বর্ণময় নয়। সেই কবে প্রখ্যাত সাংবাদিক রবি বসুর অভিভাবকত্বে এর পথচলা শুরু হয়েছিল। এখনও সে কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম থেকে রবি বসুই ছিলেন এর প্রধান পরিকল্পক, সম্পাদনার দায়িত্বও সামলেছেন। একে একে ব্রজদা (ব্রজকিশোর মণ্ডল), বাচ্চুদা (সুপ্রিয় সরকার), বামদা (বামাচরণ মুখোপাধ্যায়), দুলালদা (দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়), সমীরণদা (সমীরণ চৌধুরী), সমিত সরকার, সুবীর ভট্টাচার্য, ভানুদা (সবিতেন্দ্রনাথ রায়)– সবাই এসেছেন। মাঝখানে কয়েক বছর সম্পাদনা করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। যাই হোক, প্রসূনদাও বেশ কিছুকাল ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সময়ে পত্রিকা খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল, মাসের হিসেবে। কিন্তু তিনি ছিলেন অসম্ভব পারফেকশনিস্ট, সর্বাঙ্গ সুন্দর না হলে কাজটা করব না– এই ছিল তাঁর যুক্তি। প্রসূনদার ‘খণ্ডিত জীবন’-এ বেশ কয়েকবার আমার কথা আছে। অবশ্য সেসবই ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকাকে ঘিরে। পুরোনো কথা উচ্চারণে অনেক ঝুঁকি থাকে। প্রকৃত সত্য প্রকাশেও অনেক কিন্তু থেকে যায়। প্রসুনদা সে-ঝুঁকি নিয়েছেন। তবে ‘খণ্ডিত জীবন’ পড়তে-পড়তে সময়ের নানা দিগন্তকে জানা যাবে, এ-ও বড় কম কথা নয়। কালান্তক অসুখ একটু একটু করে গ্রাস করেছিল তাঁকে। সে-অসুখ থেকে সেরে ওঠা খুবই কঠিন। আমরা প্রত্যেকে জানতাম, চরম একটা কিছু হতে যাচ্ছে। তাই মনে-মনে প্রস্তুতও হচ্ছিলাম একটু-একটু করে। সেইসময় তাঁকে বার-বার দেখতে গেছি বাড়িতে। তখন তিনি ভয়ানক অসুস্থ। কিন্তু স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট প্রখর। রসিকতাবোধ এবং অনেক রকম কথার মধ্যে দিয়ে যাওয়া– সবই আগের মতোই ছিল। তারপর তো ভরতি হলেন নার্সিং হোমে। সেখানেও দেখতে গেছি তাঁকে। কথা হয়েছে নানা বিষয়ে। তখনও বুঝতে পারিনি যে পরদিনই তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবেন।

বইমেলা ঘিরেও প্রসূনদার সঙ্গে অনেক অম্ল-মধুর স্মৃতি আছে। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালে– কলকাতা বইমেলায় যেবার আগুন লেগে যায়– সেবার প্রসূনদার একটি কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কিছুটা দূরত্ব তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরে বোধহয় নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেই বক্তব্য থেকে সরে এসেছিলেন এবং বলেওছিলেন যে, ভুল হয়েছে। আবার তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরা বইমেলায় যাওয়া এবং একসঙ্গে কয়েক দিন করে কাটানোর স্মৃতিও ভোলার নয়।

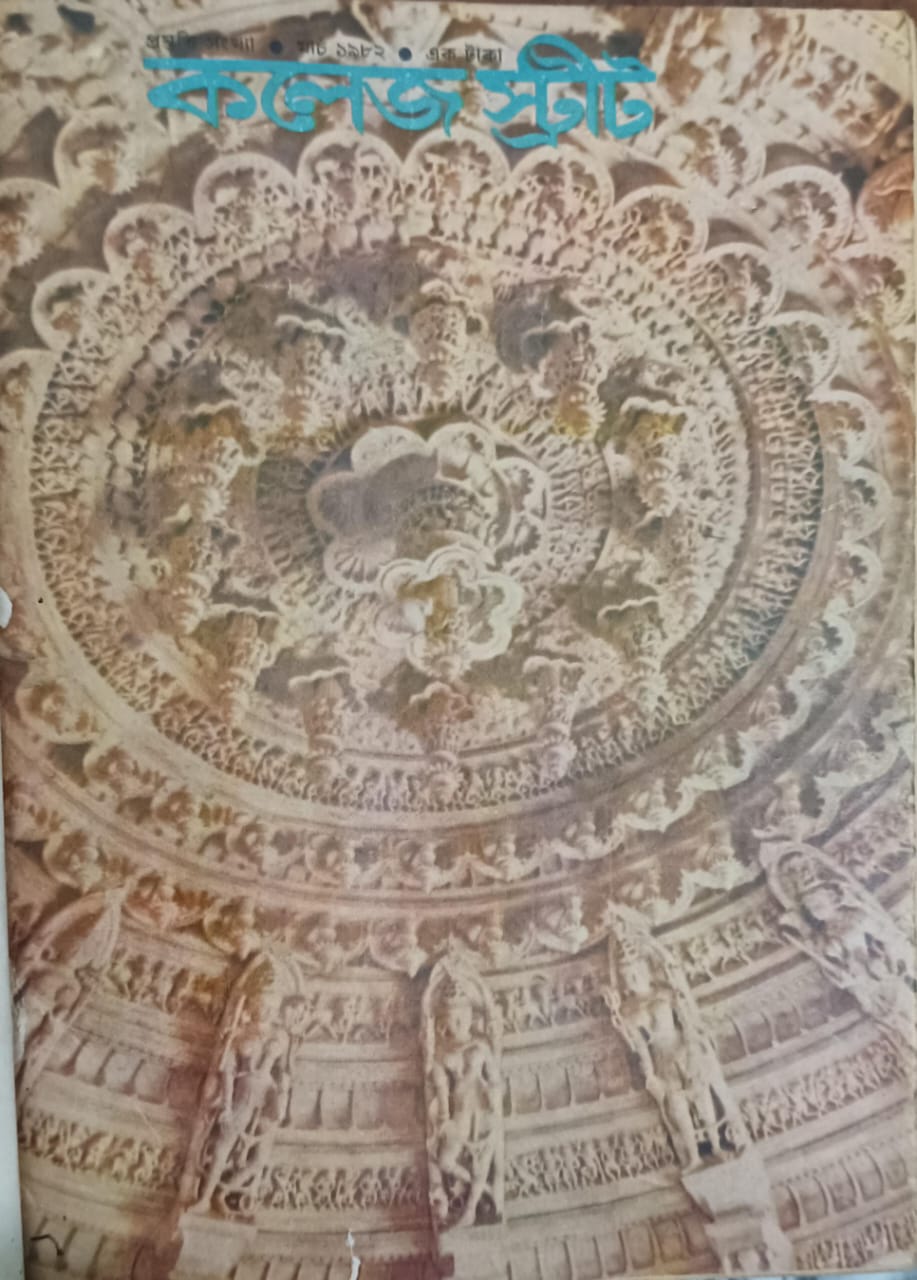

‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে। তবে ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর কোনও ‘প্রথম সংখ্যা’ নেই, এই পত্রিকার প্রথম দু’টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ‘প্রস্তুতি সংখ্যা’ এবং ‘দ্বিতীয় প্রস্তুতি সংখ্যা’ হিসেবে। দ্বিতীয় প্রস্তুতি সংখ্যা প্রকাশিত হয় এপ্রিল-মে যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে। জুন মাসে কোনও সংখ্যা বেরোয়নি। জুলাই মাস থেকে প্রস্তুতি সংখ্যা কথাটা আর না লিখে সরাসরি লেখা হতে থাকল ‘তৃতীয় সংখ্যা’।

প্রস্তুতি সংখ্যা প্রকাশের আগে আমাদের তো তুমুল উত্তেজনা। কাগজের মান যাতে ভালো হয় তার জন্য যতদূর যাওয়া দরকার আমরা যেতে তৈরি ছিলাম। এত জন প্রকাশকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে-কাগজ বেরুবে তাতে কোনও খামতি রাখতে চাইনি আমরা। প্রতি মাসে নিয়ম করে একটা পত্রিকা চালানো তো মুখের কথা নয়, তাই আমরা চাইছিলাম পত্রিকার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে। সেজন্য ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর একটি অফিসও তৈরি করা হয়। মহাত্মা গান্ধী রোডে ভস্তক-এর দোকানের পাশে টেমার লেনে ঢুকে বাঁ-হাতে দত্ত বাড়িতে ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার দপ্তর হল। ওই বাড়িটার সামনের দিকে আজকাল একটা চায়ের দোকান হয়েছে। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় লেখা হয়– ‘সম্পাদকীয় দফতর : ২১ টেমার লেন’। যদিও চতুর্থ সংখ্যা থেকেই পত্রিকায় সম্পাদকীয় দফতরের ঠিকানার জায়গায় লেখা শুরু হয় আমাদের বাড়ির ঠিকানা, ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা করার জন্য আমরা ‘পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা’ নামে একটি সংগঠনও তৈরি করেছিলাম। দফায়-দফায় সেই সংগঠনের বৈঠক চলে এবং পত্রিকা বিষয়ে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রস্তুতি সংখ্যায় লেখা ছিল– ‘পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার পক্ষে ব্রজকিশোর মণ্ডল কর্তৃক ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত’। সেই সংখ্যায় সম্পাদক ছিলেন ব্রজকিশোর মণ্ডল, উপদেষ্টা হিসেবে নাম ছাপা হয় প্রখ্যাত সাংবাদিক রবি বসু-র। শিল্প নির্দেশক ছিলেন সোমনাথ ঘোষ, তাঁর সহযোগী ছিলেন ভক্তিময় লাহিড়ী। আলোকচিত্রী হিসেবে নাম ছিল– অভিজিৎ রায়, সুভাষ নন্দী আর সোমনাথ ঘোষের। প্রস্তুতি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়,

প্রয়োজনটা অনুভূত হচ্ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কিন্তু সাধ আর সাধ্য একত্র করা যাচ্ছিল না। তাই ঘটনাটি ঘটে উঠছিল না কিছুতেই। অবশেষে মহাশূন্যে যেমন আটটি গ্রহ সূর্যের একদিকে এসে পৌঁছেছিল জাগতিক নিয়মে, তেমনই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই কলেজ স্ট্রীট নামক সূর্যের একই দিকে এসে দাঁড়াতে হলো বাংলা সাহিতা প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত প্রায় সবগুলি প্রতিষ্ঠানকেই। তখনই প্রশ্ন উঠল, তাহলে নিজস্ব একখানি মুখপত্র নয় কেন? কোন সদাগরি প্রতিষ্ঠানের যদি নিজস্ব জার্নাল থাকতে পারে তাহলে কলেজ স্ট্রীট এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের এতগুলি সাহিত্য প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জার্নাল না থাকাটাই তো অন্যায়। এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর জন্ম। এর পিছনে যদি কেউ অন্য কোনও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে সুখ বা অসুখ পেতে চান তাহলে তাঁর বিড়ম্বনাই সার হবে।

কিন্তু জন্মটা বড় কথা নয়। তার ব্যাপ্তিটাই হল আসল। ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর লক্ষ্যও তাই। প্রকাশক, লেখক এবং পাঠক এই ত্রয়ীর নিজস্ব মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ‘কলেজ স্ট্রীট’ স্বীকার করে। তাঁরা অসংকোচে তাঁদের সমষ্টিগত সমস্যার কথা খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করুন ‘কলেজ স্ট্রীট’ তাই চায়। আমরা জানি, এতে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলার সাহিত্য এতে লাভবান হবে। সাহিত্য-বিমুখ পাঠক আবার সাহিত্যমুখী হবেন এবং তাতে করে দেশ ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল হবে এমন কথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দু’-একজন ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর জন্মলগ্ন নিয়ে কিছু বঙ্কিম কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, পঞ্জিকার অনুশাসনে চৈত্র মাস ‘মলমাস’। এই মাসে জন্মের ফল নাকি শুভ হয় না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে জানাই : চৈত্রমাস তো শুধু মলমাস নয়, এটা যে মলয়েরও মাস। দখিনা মলয় তো এই মাসেই আমরা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করি। চৈত্রকে যাঁরা কেবল পাতা-ঝরানোর-দিন বলে জানেন, তাঁরা কি চৈত্রেই নতুন পাতার উদ্গম লক্ষ্য করেন না। আমাদের এই কলেজ স্ট্রীট নামক প্রকাশন-পল্লী এক অতি প্রাচীন অক্ষয় বটবৃক্ষের মত। এর ডালে ডালে নবপত্র সৃজনের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছে সদ্যোজাত এই “কলেজ স্ট্রীট”। আপনারা তাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করুন।

অতঃপর একটি অকপট স্বীকারোক্তি করা যাক। ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর যে চেহারা প্রস্তুতি সংখ্যায় দেখছেন এটি তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। বস্তুত আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না এই প্রস্তুতি সংখ্যার জন্য। কলিকাতা পুস্তক মেলার উদ্বোধনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অতি দ্রুত কাজ সারতে হয়েছে। তাই রচনা নির্বাচন এবং অঙ্গসজ্জা উভয়তই কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। বারান্তরে এসব ত্রুটি সংশোধিত হবে এবং অনেক নতুন নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ করা হবে। পাঠক এবং সমালোচকেরা যদি একটু উদার দৃষ্টিতে এই সংখ্যাটিকে বিচার করেন তাহলে বিশেষ বাধিত হব।’

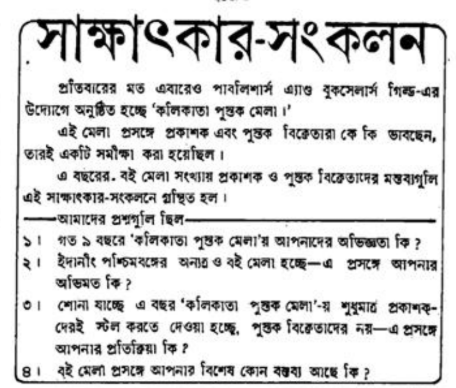

প্রস্তুতি সংখ্যার শুরুতে ড. সুকুমার সেন এবং অমিতাভ চৌধুরীর দু’টি ছোটো লেখা ছাপা হয়। ড. সেনর লেখার শিরোনাম ছিল ‘বইমেলা’ আর অমিতাভ চৌধুরীর ‘কবি-কাহিনী’। এই সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রত্নাকর’ নেমে একটি ছোটোগল্প ছাপা হয়। প্রথম থেকেই কয়েকটি সিরিজ ছাপা শুরু হয়– ‘অনুজের চোখে অগ্রজ’, ‘বিস্মৃত লেখক’, ‘আমার প্রথম বই’, ‘গ্রন্থাগার পরিচিতি’, ‘কলেজ স্ট্রীট : সেকাল’, ‘কলেজ স্ট্রীট : একাল’, ‘মিষ্টিমুখ’, ‘পুস্তক আলোচনা’ ইত্যাদি। প্রস্তুতি সংখ্যায় ‘অনুজের চোখে অগ্রজ’ সিরিজে সুনীল দাশ লেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে। ‘বিস্মৃত লেখক’ সিরিজে জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর লেখার শেষে ছাপা হয় জগদীশ গুপ্ত-র অপ্রকাশিত গল্প ‘দুঃসহ’। ‘আমার প্রথম বই’ সিরিজে ছাপা হয় গজেন্দ্রকুমার মিত্র-র রচনা। ‘গ্রন্থাগার পরিচিতি’তে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লেখেন আলিপুরদুয়ারের এডওয়ার্ড লাইব্রেরি নিয়ে। ‘কলেজ স্ট্রীট: সেকাল’ নিয়ে লেখেন সুমথনাথ ঘোষ আর ‘কলেজ স্ট্রীট : একাল’ নিয়ে লেখেন সমীর চট্টোপাধ্যায়। ‘বই-পাড়ায়’ শিরোনামে লেখেন অজয় দাশগুপ্ত। সচেতন গুপ্ত লেখেন ‘মৃণাল সেন: সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র’ নামে একটি নিবন্ধ। ‘মিষ্টিমুখ’ শিরোনামে একটি সরস রচনা লিখতে শুরু করেন প্রসাদ মজুমদার। ‘পুস্তক আলোচনা’য় তিনটি বইয়ের সমালোচনা ছাপা হয়– প্রাইমা পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত মৈত্রেয়ী দেবীর ‘স্বর্গের কাছাকাছি’ বইটির আলোচনা করেন ড. অরুণ মুখোপাধ্যায়, মণ্ডল বুক হাউস থেকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ’ বইটির আলোচনা করেন ড. অরুণকুমার মিত্র, সেইসঙ্গে ড. অরুণকুমার মিত্রের সম্পাদনায় সাহিত্যলোক থেকে প্রকাশিত ‘অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি’র আলোচনা করেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। সব মিলিয়ে প্রস্তুতি সংখ্যা থেকেই ‘কলেজ স্ট্রীট’ পাঠকের নজর কেড়ে নেয়। পাতায়-পাতায় সাদাকালো ফটোগ্রাফে সাজানো পত্রিকা কিন্তু সে-আমলে বিশেষ ছিল না বলেই মনে হয়। রঙিন ছবিতে মন্দিরের কারুকাজ দিয়ে মলাট করা হয়। দ্বিতীয় প্রচ্ছদে ছাপা হয় একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ‘গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে/ এই যে এত বই-মেলা হচ্ছে/ তার পথ প্রদর্শক/ কলিকাতা পুস্তক মেলা/ উদ্যোক্তা/ পাবলিশার্স্ অ্যান্ড বুকসেলার্স্ গিল্ড/ আজ সাত বছরে পদার্পণ করল/ সেই/ ৭ম কলিকাতা পুস্তক মেলাকে/ আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে/ কলেজ স্ট্রীট/ যে এইমাত্র ভূমিষ্ঠ হলো’। একইভাবে তৃতীয় প্রচ্ছদেও একটা বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়– কলেজ স্ট্রীট/ ব’লতেই বোঝায় বইয়ের বাজার/ এখন থেকে/ বইয়ের বাজারের তাবত খবর পেতে/ হলে আপনাকে রাখতেই হবে/ কলেজ স্ট্রীট/ আপনি যে লেখা পড়েন এবং যাঁদের/ লেখা পড়েন– তাঁদের সকলের/ খবর জানতে হলে পড়তে হবে/ কলেজ স্ট্রীট/ ভাবুন তো, আপনার পড়ার টেবিলে/ বা বেড সাইডে পেয়ে যাচ্ছেন পুরো/ কলেজ স্ট্রীট/ খুশি হচ্ছেন তো ? হলে তো নিশ্চয়,/ না হলেও জানাতে ভুলবেন না।/ কলেজ স্ট্রীট/ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার মুখপত্র’।

প্রস্তুতি সংখ্যার সাফল্যের একটা ছবি ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় প্রস্তুতি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। আজ পত্রিকার পাতা উলটোতে গিয়ে দেখছি সেই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে,

‘এত প্রশংসা, এত অভিনন্দন সত্যি কথা বলতে কি, এটা আমরা কল্পনাও করিনি। ‘কলেজ স্ট্রীট” প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক এবং সমালোচকের কাছে যে এতটা সমাদর লাভ করবে সেটা সত্যিই আশা করিনি। ইদানীংকালে আর কোন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটাও আমাদের জানা নেই। বস্তুতপক্ষে কলকাতার প্রায় সবকটি সংবাদপত্র (একটি বাদে), এমনকি বেতার ও দূরদর্শনও যে ‘কলেজ স্ট্রীট’ প্রকাশের সংবাদটি এত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করবেন সেটাও ভাবতে পারিনি। এঁদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।…’

পাঠকের এমন স্বীকৃতি আমাদের দায়িত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠে আরও ভালো করে পত্রিকা চালানোটা আমাদের দায়বদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়। তবে কোনও কোনও মহল থেকে মন্তব্য আসছিল, প্রকাশকদের কাগজে কেবল প্রকাশনার খবর আর প্রবন্ধ থাকা উচিত। সাহিত্যের সব দিকে ‘কলেজ স্ট্রীট’ হাত না বাড়ালেই ভালো। বলাইবাহুল্য এই মতামতকে আমরা আদপেই গুরুত্ব দিইনি। দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তেও তার রেশ আছে–

‘আমাদের সবিনয় নিবেদন: ‘কলেজ স্ট্রীট’ প্রকাশকদের মুখপত্র ঠিকই, কিন্তু প্রকাশকরা যেটি প্রকাশ করেন তার নাম সাহিত্য। যে কারণে আমাদের সংস্থার নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা’। অতএব প্রকাশনা সংক্রান্ত সংবাদের পাশাপাশি সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সকলের কথাই আমরা বলতে চাই। সেই সঙ্গে তুলে ধরতে চাই পাঠকদের মনের কথাও। যে কারণে আগামী সংখ্যা থেকে চিঠিপত্র প্রকাশের জন্য একটি বিভাগের প্রবর্তন করা হচ্ছে। আশা করছি পাঠকরা নির্দ্বিধায় তাঁদের মতামত প্রকাশ করে সহযোগিতা করবেন।’

সেই ধারাই চলেছে ‘কলেজ স্ট্রীট’-এর যাত্রাপথে। পত্রিকায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন নতুন বিভাগ যুক্ত হয়েছে¾ চলচ্চিত্র, থিয়েটার এবং যাত্রাজগৎও যেহেতু বাংলা সাহিত্যের উপরে নির্ভরশীল, তাই সে-বিষয়গুলোও একে-একে পত্রিকায় আসতে শুরু করে।

দ্বিতীয় প্রস্তুতি সংখ্যায় স্পষ্ট করে লেখা হয়, ‘প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা/ সভাপতি: সবিতেন্দ্রনাথ রায়/ সাধারণ সম্পাদক: প্রসূন বসু’। তৃতীয় সংখ্যা থেকে সহযোগী হিসেবে নাম ছাপা হয় অশোক বসু-র। চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন রবি বসু। ষষ্ঠ সংখ্যাটা ছিল সেবারের পুজো সংখ্যা। সেবার পুজো সংখ্যায় চারটি উপন্যাস ছাপা হয়– চার ঔপন্যাসিক হলেন আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতার সূচিও ছিল তারকাখচিত। সেইসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী, তপন সিংহ আর তরুণ মজুমদারের তিনটি সাক্ষাৎকারও ছাপা হয়। পাতা উলটোতে-উলটোতে দেখলাম পুজোসংখ্যায় পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ভানুদা, প্রসূনদা, বামদা-র সঙ্গে আমারও নাম ছাপা হয়েছে। সেই সংখ্যায় অলংকরণের কাজ করেছিলেন সুধীর মৈত্র, মদন সরকার, কৃষ্ণেন্দু চাকী, অঞ্জন ঘোষ, অপূর্ব মিত্র এবং সোমনাথ ঘোষ।

নবম সংখ্যাটি ছিল আবার বইমেলার সময়, জানুয়ারি ১৯৮৩-তে। এই সংখ্যা থেকে সম্পাদক হন সুপ্রিয় সরকার। দশম সংখ্যা থেকে দুই ‘সম্পাদনা সহযোগী’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন– অশোক বসু আর প্রণব বিশ্বাস। অশোক বসু আগেই এসেছিলেন, প্রণব বিশ্বাসের নাম দশম সংখ্যাতেই প্রথম দেখছি।

‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা আমার কাছে নিছক একটা কাগজ নয়, বরং একটা আবেগের নাম। তাই চার দশক পেরিয়ে গেলেও এই পত্রিকা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বামদা চলে যাওয়ার পর মূলত তাঁর ছেলে বাচ্চুই (কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়) পত্রিকার দায়িত্ব সামলায়, আমি যতটা পারি তার পাশে থাকি। অনেক কাজের মধ্যে পত্রিকার কাজটা চালিয়ে যাওয়া আমার দায়বদ্ধতা। যে-বইপাড়া আমাকে এবং আমাদের প্রকাশনাকে পরিচিতি দিয়েছে তার প্রতি এটাই আমার কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved