গাইতে এসেই খুব প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুর। চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেছিল। ১৯৩৩ সালে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি আখতারি বাইকে গাওয়ার সুযোগ করে দেয়। আখতারি বাইয়ের কণ্ঠে বেশিরভাগ গজল, ঠুমরি, দাদরার গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুষ্ঠান। তারপর একদিন ‘দিওয়ানা বানানা হ্যায় তো দিওয়ানা বানা দে’ তাঁকে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিল। কত গুণীজন আখতারি বাইয়ের সঙ্গত করেছেন সময়ে সময়ে। এমনকী, উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান সাহেবও। আখতারি বাই সেসব সঙ্গত গ্রহণ করেছেন বেঝিজাক। কণ্ঠের যার এমন প্রতাপ, তার কীসের ঝিঝাক? সে কাকেই বা ডরায়?

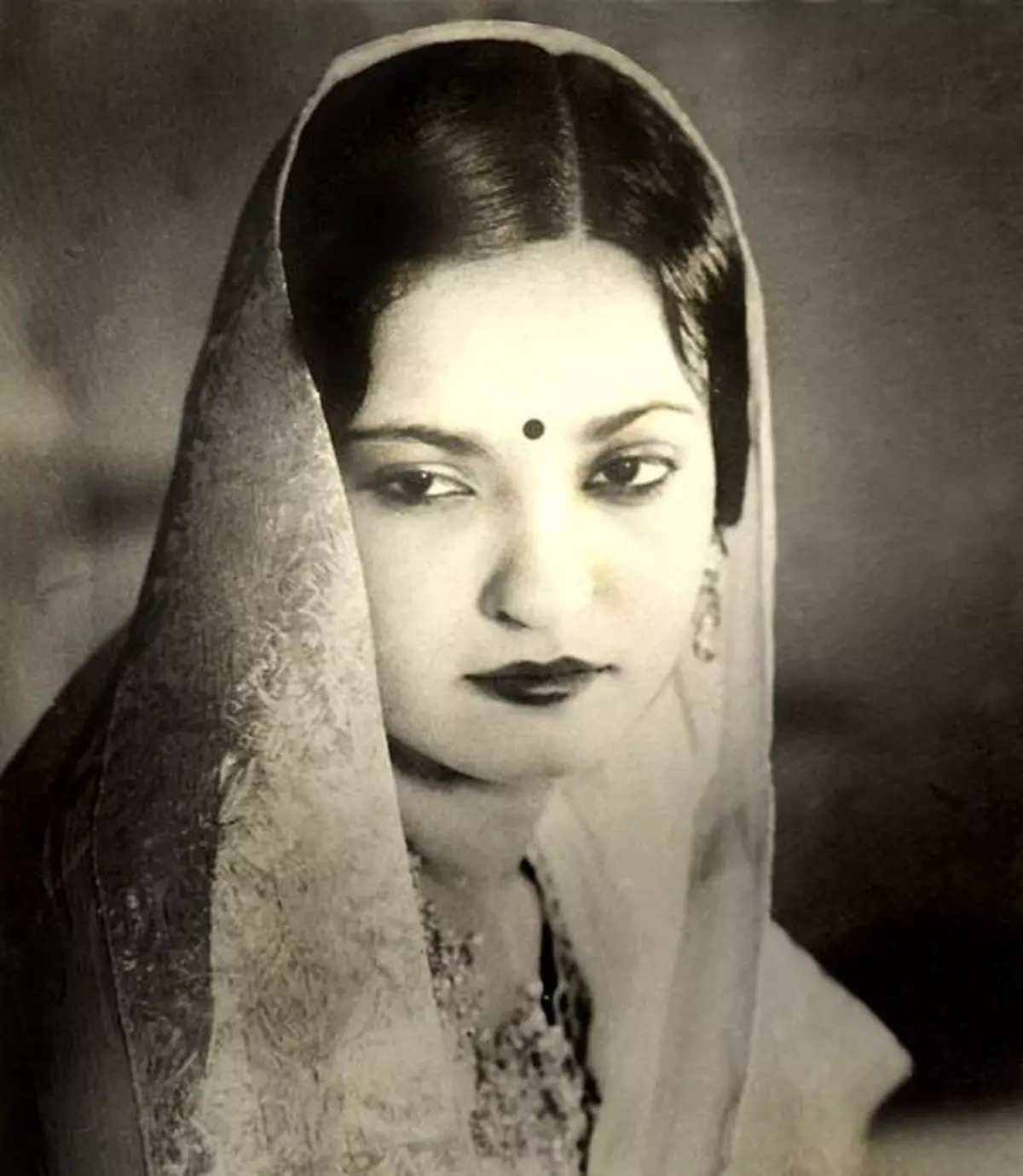

মৃত্যুর পর, ১৯০৬ সালে রাসসুন্দরী দেবীর ‘আমার জীবন’-এর দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশ পেল। তার কিছু পরেই, ১৯১৪ সালে জন্ম আজকের চারকলির তৃতীয় পর্ব যাঁকে নিয়ে, তাঁর। নাম বেগম আখতার। আমার অন্যতম প্রিয় সংগীত শিল্পী বেগম আখতার, আখতারি বাই, বিব্বি। যে অনুক্রমে নামগুলো লিখলাম, অনুক্রমটি আসলে তার উল্টো। এক জীবনেই যে তিনটে জীবন শিল্পী বাঁচলেন, তার যদি অধ্যায় হত, তবে এমন হত।

রাসসুন্দরী দেবীর ‘আমার জীবন’ (১৮৭৬) অন্তঃপুরের সীমার কথা বলেছে ফিরে ফিরে। তবু তো রাসসুন্দরী সে সীমা পেরিয়ে গেলেন– ‘চৈতন্য ভগবত’ পড়বেন বলে। প্রিয়কে জানবেন নিজেই। জানলেনও তাই। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে একটি পাতা ছিঁড়ে নিলেন সাধের চৈতন্য ভগবত থেকে। সেই তাঁর বাহিরপানে চলার শুরু। অন্তঃপুর পেরিয়ে যেতে আমাদের মেয়েদের যা লাগে, তা হল, আধিপত্যবাদী শক্তিকে হাসতে হাসতে কাঁচকলা দেখানোর ক্ষমতা। সে ক্ষমতা নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসতে চাই। আসতে পারি না। আসামাত্র হাওয়া-বাতাস আমাদের বলে যায়, এ পৃথিবীতে পুরুষের আধিপত্য। অথচ, সভ্যতার ইতিহাসের শুরুর দিনগুলো তো ঠিক এমন ছিল না, ধীরে ধীরে হল। কেন হল? কাদের সুবিধের জন্য হল? এতে কী সুবিধে হল?

সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার মধ্যে শরতের ফাজিয়াবাদে জীবন শুরু বিব্বির। রসুলনের মতোই ওঁর বাড়িও পুড়ে ছাই হয়েছিল– সেসব কথা নিজেই বলেছেন সাক্ষাৎকারে। মা ছিলেন বিব্বির মতোই ‘গানেওয়ালি’। বাবা ব্যারিস্টার। শৈশবেই বাবার স্নেহ থেকে, সর্বস্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে পথে পথে ঘুরেছেন। এক ঝলকে দেখলে মনে হবে, যে প্রথমেই অন্তঃপুরের বাঁধন থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, তাঁর আর অন্তঃপুর পেরিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম কোথায়? অতই কি সহজ? অন্তঃপুর তো কেবল ঘরের ভেতরকার নয়, সভ্যতারই ভেতরকার। সে অন্তঃপুরের জাল ছাড়াতে ছাড়াতে, কত পথ পেরিয়ে, বিব্বি হলেন হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী বেগম আখতার। অন্তঃপুর থেকে বাহিরের যে দুর্গম পথ, তা নিজের গতিতে, চলনে পেরলেন রাসসুন্দরীই মতো।

কৈশোর পর্যন্ত বিব্বি শিখলেন হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত, তবে তাঁর মুক্তির পথ এল গজলে। নামও হল ‘মালিক-এ-গজল’। বিব্বি যখন এগারো, তাঁর প্রথম মেহেফিল হল। পনেরোয় হল একটি কন্যা সন্তান। আবার লিখছি, কন্যা সন্তান হল পনেরোতে। ভারতীয় আইন অনুসারে আজ মেয়েদের ‘এজ অফ কনসেন্ট ১৮’– ২০১২ সালে POCSO আইন লাগু হয়েছে ভারতে। পনেরো কি তাঁর সন্তান ধারণের বয়স ছিল? ১৯৩০ সালে ঝালানো আইন বলবে, অবশ্যই। আইন তো চিরকালই ক্ষমতাশালীদের সুবিধে অনুযায়ী ভেঙেছে, গড়েছে। আজও কি সেভাবেই ভাঙছে-গড়ছে না?

মেয়ে কোলে আসতে সেই মেয়েকে বড় করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বড় হলেন নিজেও। দীর্ঘদিন জনসমক্ষে স্বীকার করতে পারেননি, কন্যাসন্তানটি তাঁর। এ কথা জানাজানি হতে বৈধ-অবৈধ নিয়ে কত বিতর্ক সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, তাঁর মেয়েকে। আগের দিন বলছিলাম, রাজার দরবার ছাড়া শিল্পীদের খেয়ে-পরে বাঁচার, বা নক্ষত্র হওয়ার রাস্তা ছিল না, রাজার দরবারের অন্য চিত্রটি এমনই। আজকাল ফ্যান্সি নাম হয়েছে, ‘কাস্টিং-কাউচ’। মেয়েদের কাছে কত বিকল্প থাকে? বিকল্প থাকার কতখানি পরিসর রাখা হয়? মেয়েদের চিৎকারের, প্রতিবাদের দলিল কে রাখে? সমাজ তো এখনও একই আছে। পুরুষেরা, রাজারাজরা, মেয়েদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে দিনগুজরানে মগ্ন। আয়েস করেন তাঁরা, জনতার কল্যাণে ‘পতিতা’ নাম পায় মেয়েরা।

আমি তো বিব্বির কথা বলছিলাম। গানে বিব্বির হাতেখড়ি হয়েছিল উস্তাদ ইমদাদ খানের কাছে। তালিম নিয়েছিলেন উস্তাদ আতা মোহাম্মদ খানের কাছেও। ঠুমরি, দাদরা আর গজল। যে আখতারি বাইকে আমরা চিনি, সেই আখতারি বাই গাইতে গাইতেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন উস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ খান এবং উস্তাদ ঝান্ডে খানের কাছে। গাইতে এসেই খুব প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুর। চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেছিল। ১৯৩৩ সালে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি আখতারি বাইকে গাওয়ার সুযোগ করে দেয়। আখতারি বাইয়ের কণ্ঠে বেশিরভাগ গজল, ঠুমরি, দাদরার গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুষ্ঠান। তারপর একদিন ‘দিওয়ানা বানানা হ্যায় তো দিওয়ানা বানা দে’ তাঁকে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিল। কত গুণীজন আখতারি বাইয়ের সঙ্গত করেছেন সময়ে সময়ে। এমনকী, উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান সাহেবও। আখতারি বাই সেসব সঙ্গত গ্রহণ করেছেন ‘বেঝিঝক’। কণ্ঠের যার এমন প্রতাপ, তার কীসের ঝিঝক? সে কাকেই বা ডরায়?

কর্মজীবনের শুরুতে চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করতেন আখতারি বাই। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘এক দিন কা বাদশাহ’ (১৯৩৩), ‘নল-দময়ন্তী’ (১৯৩৩), ‘রূপ কুমারী’ (১৯৩৪), ‘মুমতাজ বেগম’ (১৯৩৪), ‘আমিনা’ (১৯৩৪)। তারপর কী মনে করলেন! সেলুলয়েডের ত্রিমাতৃক ‘মেল গেজ’, যার কথা লরা মালভি বলেছেন, তা একপ্রকার পায়ে ঠেলেই জায়গা দিলেন সংগীতেকেই শুধু। মাঝবয়সে মেহবুব খানের ‘রোটি’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বেগম আখতার। অনিল বিশ্বাসের সংগীত পরিচালনায় সেখানেই তার ছয়ের অধিক গজল ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও শেষে এসে দেখেছিলেন, তার কিছু বাদ গেছে। সে গজল বাদ রেখেও আলাপে-বিস্তারে পুরুষতন্ত্র-ভিত্তিক নজরিয়া দিয়ে শিল্পীকে দেখার চর্চাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিলেন আখতারি বাই। ‘বিষ্ণুপুর ঘরানা’য় বিশদে লেখা আছে আখতারি বাইয়ের কথায় তিনি কণ্ঠ নয়, দিমাগ দিয়ে গাইতেন। দিমাগ যে মেয়ের আছে, যে মেয়ে জানে তার দিমাগ আছে, সে তো এ-ও জানে, কখন কোন স্বর লাগালে বাজিমাত হবে। মেয়েদের এই দিমাগের ব্যবহার আজকের দুনিয়াতেই কেউ রেয়াত করছে না। সেকালে করত? মেয়ে নিজেই বলে দেবে তার কী চাই, কতটা চাই, কেমন করে চাই, আর তাকে সমাজ ছিঁড়ে খাবে না?

লিখতে লিখতে নানা কথা মাথায় ভিড় করে আসছে। যেমন, সিগারেট, আইসক্রিম– কোনওটাকেই গাওয়ার পথের ‘বাধা’ মনে করেননি শিল্পী। রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’-এ যিনি সীতার পার্ট করতেন, তিনি ফ্লোরে একবার সিগারেট খেতে গিয়ে ক্ষিপ্ত দর্শকের চড়ও খেয়েছিলেন! বেগমের সিগারেট খাওয়ার গল্পটিও এই ধাঁচেরই। পুরুষতন্ত্রের বেড়া পেরিয়ে ধোঁয়া উড়বে। সে ধোঁয়া অভিনেত্রী ওড়াক, আখতারি ওড়াক, আর সীতাই ওড়াক, মেনে নেওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য! আখতারি বাই তো সঙ্গে আরও সংগ্রাম করেছেন। শিল্পী সিগারেট খেতেন কি খেতেন না, তার উল্লেখ ইদানীংকালের কোনও কোনও লেখাপত্রে যেমন ভাবে পেয়েছি, তাকে আমার চটুল চমকই মনে হয়েছে। অর্থাৎ, আমার মতে তার ব্যাখ্যা যেমন হওয়া উচিত ছিল, হয়নি। পুরুষতন্ত্রের রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করার একটি গল্প হতে পারে আখতারি বাইয়ের ধূমপানের অভ্যাসটি। একমাত্র গল্প হতে পারে কী?

সেইদিন এক মাস্টারমশাই বললেন, ‘ইন্টারপ্রেটেশন’ শব্দটির তরজমা করে ‘বোঝাবুঝি’ লেখা যায় বাংলায়। বোঝাপড়া নয়, বোঝাবুঝি। ঠিক। প্রাচ্যের এক মেয়ে শিল্পীকেও আমি জেনেছি এতটাই ভালোবেসে, যার সঙ্গে আখতারি বাইয়ের বিপ্লবী মনের ফারাক বিশেষ পাইনি আমার সীমিত বোঝাবুঝিতে। আখতারি বাইয়ের নাম করলেই সে কারণে জেনিস জপলিনের নামটি মাথায় চলে আসে নিমেষেই। জেনিস শুধু আরও একটু স্বাধীনচেতা হওয়ার পরিসর পেয়েছিলেন। সত্যিই পেয়েছিলেন তো? এই তো, ক’দিন আগে জন্মদিন গেল। লোকে কী বলবে, ওঁরা তো ভাবেননি। ভাবতে চাননি। ভেবেছেন, নিজেরা নিজেদের যা বলতে চায়, তাই বলতে পারবে, কী পারবে না। ঘর খুঁজে আখতারি বাই ইশতিয়াক আহামেদের বেগম হলেন। অক্সফোর্ড ফেরত ব্যারিস্টার। ঘরের মোহে সংগীতকে বিদায় দিলেন প্রায় একটা গোটা যুগের নামে। মনে সাধ, অন্তঃপুরে যাবেন। যেন চৈতন্য ভগবত আর পড়বেন না নিজে নিজে। পড়ে শোনাবে অন্য কেউ। স্বামী-সংসার। নিজের জায়গা নিজে করে নিতে যিনি গলা ছেড়ে গাইলেন, তিনিই ভুয়ো সম্মানকে শিরে ধরে, নিজের করে পেতে নিজেকে বন্দি করে ফেললেন অন্তঃপুরে। এ দায় কার? কেবল আখতারির? শিষ্য শান্তি হিরানন্দের লেখা পড়ে জেনেছি, আজীবন এক আঁজলা সম্মানের জন্য হাঁকপাক করেছেন আখতারি বাই। যে সম্মান বড়লোকের বিটিরা পায়, বউরা পায়, শত প্রতিভাময়ী ‘গানেওয়ালি’ পায় না। ধন-সম্পদ থাকলেও না। অন্তঃপুরই বেগম আখতারকে বিষাদে টেনে নিয়ে গেল। হৃদয়ের মধ্যেকার আখতারি কি না গেয়ে থাকতে পারে?

শত বিপত্তি জুঝে অন্তরাল থেকে আবারও ফিরে এলেন বাহিরে, গানের জগতে। ১৯৪৯ সালে। ততদিনে জেনিস জপলিন স্তব্ধ হয়ে গেছেন চিরতরে। চাইলেও ফিরতে পারবেন না আখতারির মতো। আখতারি গাইতেন, আর ভাবতেন, আর বুঝি গাইতে পারেন না তেমন। তাও কি হয়? ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’র লখনউ স্টেশনে তিনটি গজল এবং একটি দাদরা পরিবেশন করে নতুন শুরু করলেন। মঞ্চ থেকে থাকলের দূরেই। কণ্ঠ দিলেন ‘দানা পানি’ (১৯৫৩) এবং ‘এহসান’ (১৯৫৪) ছবিতে। শেষ গেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের ‘জলসাঘর’-এ। ধীরে ধীরে মঞ্চে ফেরেন বেগম। শোনা যায় মহিলা আয়োজক হলে বড় বেশি খুশি হতেন। ‘না’ করতে পারতেন না। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে গান শোনান। সংগীত-নাটক-অকাদেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্ম-ভূষণ, সব খেতাবই পান পরপর।

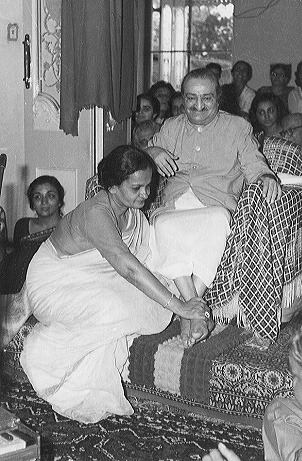

শেষের দিকে তাঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন তাঁর মেয়ে শিষ্যরা– শান্তি হিরানন্দ, অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতা গাঙ্গুলি। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, বেগম আখতার তাঁদের মাতৃসম স্নেহে মুড়ে রেখেছিলেন। এ মাতৃত্ব তাঁর ওপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। এ মাতৃত্ব তিনিই বেছে নিয়ে হতে পেরেছিলেন শিষ্যদের প্রিয় ‘আম্মি’। ‘স্টোরি অফ মাই আম্মি’। স্টোরি অফ দেয়ার আম্মি। এই আদরের শিষ্যদের জন্য ‘গন্ডা-বন্ধন’ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ শুরু করেন বেগম আখতার। এর পূর্বে প্রথাটি কেবল পুরুষ গুরুদের নামেই চলে এসেছে। রীতা গাঙ্গুলির সাক্ষাৎকারে এই প্রথা সম্পর্কে আরও পড়েছি, জেনেছি। সঙ্গে জেনেছি ‘ফিয়ার্স’ ফেমিনিস্ট বেগম আখতারের ‘ফিয়ার্স’ রূপটিকেও। ১৯৭৪ সালে আহমেদাবাদে তাঁর শেষ অনুষ্ঠান চলাকালীন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পরে রেখে যান শৈল্পিক উত্তরাধিকার, আর অগণিত ভক্ত।

আজকাল দেখি ইন্টারনেট দুনিয়ায় খুব ঝগড়া হয়। রোজই হয়। নানা বিষয়ে হয়। তার মধ্যে একটি বিষয় এমনও– নামী খাবারের দোকানে গান বাজবে বলেই কি বেগম গান গেয়েছিলেন? হয়তো নয়। কিন্তু বেগম আখতার অযথা ছুঁতমার্গের কথা না ভেবে গেয়েছিলেন বলেই আমার ধারণা। অতএব, ওঁর গান কোনও নামী মানুষের বৈঠকখানায় বাজবে, না খাবারের দোকানে বাজবে, না পাড়ার মোড়ে বাজবে, তাই নিয়ে বেগমের মাথাব্যথা ছিল না। বেগম ভালোবেসেছিলেন সেই দেশকে, যে দেশ ‘ফান্ অওর ফানকারী’-কে ভালোবাসে। যখন গান শোনানো বাদেও শ্রোতাদের কাছে নিজের কথা পৌঁছে দেওয়ার, সে কথার দলিল রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তখনই এই কথা বলে গেছেন– আমরা সে কথা আজও শুনছি।

এবার শেষ করব। কিছুই লেখা হল না, তবু খাতা সাজাচ্ছি। শেষে কী লিখব? গজলকে যে উচ্চতায় বেগম আখতার পৌঁছে দিয়েছেন, সে উচ্চতা থেকে গজলকে টেনে নামায়, কার সাধ্য! নামজাদা কবিদের গজল গাইলেন তাঁদেরই মতো ঠাঁটে। তারও বেশি ঠাঁটে। কবিরা তাঁরই পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ‘ওয়াহ, ওয়াহ, বেগম সাহিবা’। সহজ থেকে জটিল রাগের বৈচিত্র তাঁর কণ্ঠে খেলল এমন, যেমন বাগানে খেলে শীতের দিনের রোদ। অনায়াসে। অবলীয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে খেলেছেন বেগমও– অন্তঃপুর থেকে বাহিরে। নিজের বাধা মেনেছেন বটে, অন্যের বাধা মানেননি। যা হোক, সেদিন যে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কথা বলতে গিয়ে বলছিলাম, উচ্চারণ নিয়ে পড়ে থাকা বড় বাড়তি। উচ্চারণই যদি শেষ কথা হত, আমি-আপনি তবে ‘জোছনা করেছে আড়ি’ কেন শুনছি এখনও? রূপের মধুর মোহের গুণে তো শুধু নয়। রূপের মধুর মোহের গুণেই নয়। শুনছি তো শ্রবণের টানে, মরমের টানেই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved