গণেশদার ছবি থেকে আমি যেটা নিতে চেষ্টা করেছি সেটা হল, ছবির মুখ্য চরিত্র এবং পার্শ্ব চরিত্র কীভাবে পেইন্টিং স্পেসে উনি ব্যবহার করেন, কীভাবে ছবিতে সাজান। মুখ্য চরিত্র বলতে কোনও চেনা অবয়ব বা ফিগার হতে হবে, তার কোনও মানে নেই, অচেনা অবয়ব, কোন মোটিফ এবং পার্শ্ব চরিত্র বলতে আরও আকার আর রং। এই সমস্ত এলিমেন্টসকে উনি কোথায় কাকে রাখবেন, সেই খেলাটা দারুণ। আমি শুধু সেটাই উপভোগ করতাম।

২৮.

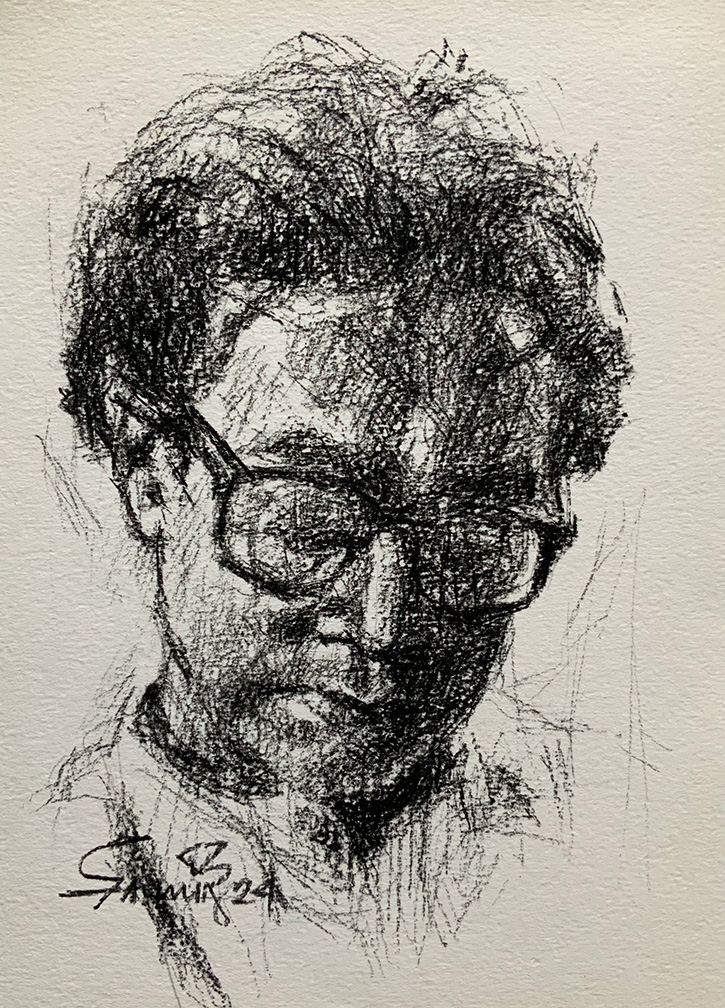

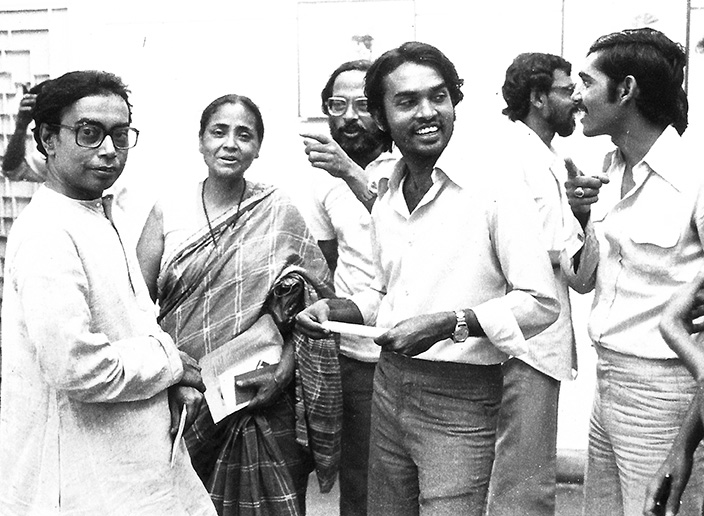

তখনও আমাদের ছাত্রদশা কাটেনি। সাতের দশক। ‘সোসাইটি অফ কন্টেম্পরারি আর্টিস্ট’-এর প্রদর্শনীতে আলাপ হয় ‘গণেশ পাইন’-এর সঙ্গে। আমার প্রিয় মানুষ, শ্রদ্ধেয়, মহান শিল্পী। ওঁর সঙ্গে আলাপের পরে খুব অল্পদিনেই ওই ‘মহান শিল্পী’ ভাবমূর্তিটা সহজ হল। ভয় অনেকটা কমে গেল, কিন্তু শ্রদ্ধা-টা রয়ে গেল। এখন ভাবি, কেন এই অভাগাকে প্রশ্রয় দিতেন উনি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই ‘অভাগা’ উপাধিটা আমার গণেশ পাইনের কাছ থেকেই পাওয়া, সেকথায় একটু পরে আসছি।

এমন অদ্ভুত মানুষ আমি জীবনে দুটো দেখিনি। যে কোনও বিষয়ে কথা হোক না কেন, উনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন। আশ্চর্য! সব কিছুই কি জানার খুব দরকার? নাকি উনি আমার দিকে তাকিয়ে শোনার ভান করে মনে মনে অন্য কিছু ভাবছেন? গণেশদা কি শুধুই শোনেন, কথা বলেন না? আমার দীর্ঘদিনের আলাপে এবং বহুবার ওঁর সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সৌভাগ্য হওয়ায় দেখেছি, উনি অনেক কথাই বলতেন। ধীরে ধীরেই বলতেন, কিন্তু বলার অনেক কিছু কথাই ছিল ওঁর। পছন্দসই খুব অল্প মানুষদের সঙ্গেই কথা বলতেন। কখনও কখনও এমনও মনে হত, উনি আসলে কথাগুলো আমাকে বলছেন না, আমাকে আশ্রয় করে নিজের কথা উচ্চারণ করে নিজেকেই বলছেন।

আমার শৈশবের গ্রামের গল্প শুনতে ভালবাসতেন গণেশদা। গণ্ডগ্রাম যাকে বলে আর কি। বাড়ির খুব কাছেই শ্মশান এবং বিশাল সাইজের মূর্তি-সমেত শ্মশান-কালীর মন্দির। মাঝেমধ্যেই রাতের অন্ধকারকে তছনছ করে বিশাল চিতার আগুনের তাণ্ডব। ভয় পেতাম। ছোটবেলায় দেখা বিশাল জলাভূমি। মস্ত বড় আকাশে পরিযায়ী পাখির ঝাঁক, শোলার জঙ্গল, মেলে ঘাস, স্রোতহীন সরু ছোট্ট নদী। আর ছিল আলেয়া ভূত! আলেয়ার আলোর রংবদল দেখেও বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ। নৌকোর গলুইয়ে শুয়ে নিচে স্বচ্ছ স্থির জলে ঝাঁঝির মধ্যে চ্যালা-পুঁটির খেলা দেখা। সেইসব গল্পই করতে পারতাম। তবে এখন যে ভাষায় কথা বলছি সেভাবে বলতে পারতাম না। খুব দ্রুত অনেক কথাই বলে ফেলতাম। খানিকটা ওঁর সামনে নার্ভাস হয়ে, আর খানিকটা এত কিছু বলার আছে যে শেষ করতে পারছি না সেই ভেবে। ভয় হত, মানুষটা আমার কথা আর যদি অন্য কোনও দিন না শোনেন! অগোছালো ভাবে তাড়াতাড়ি গল্প বলতে গিয়ে দম আঁটকে চিৎকার চেঁচামেচি করে ফেলতাম। আমাকে যারা চেনেন তারা জানেন যে, সেই স্বভাবটা আজও আছে।

শুরু শুরুতে আমার কলকাতা দেখার, কলকাতাকে চেনার কথাও গণেশদাকে অনর্গল বলতাম। উত্তর কলকাতায় বেলগাছিয়ায় থাকতাম। প্রথমে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে চোখ দুটো বড় বড় গাড়ির হেডলাইটের মতো করে আলো ফেলে সামনের জিনিসকে দেখতাম। দোতলা বাসে চড়তে ভালো লাগত আর ট্রাম। এত মানুষ, এত যানবাহন, কোলাহল, রঙিন শহর। গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তা পেরনো শিখতে সময় লেগেছে। অনেক দিন বেলগাছিয়া থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে, যেটা এখন বিধান সরণি, হেঁটেছি বহুবার। ওই রাস্তাটা আমার খুব পছন্দ। সমস্ত রাস্তা জুড়ে যেন বিচিত্রানুষ্ঠান। শ্যামবাজার থেকে শহরের দিকে আরও রাস্তা গেছে। ডানদিকে ভূপেন বোস হয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে ধর্মতলা। বাঁদিকে শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদা, সার্কুলার রোড।

আমার ভীষণ ভালো লাগত রাস্তায় নানা দৃশ্য পরিবর্তন। তারই মধ্যে মুখ্য ছিল, মানে প্রধান আকর্ষণ, স্ট্রিট ফুড আর সাইনবোর্ড। শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, দ্বারিকের ছোলার ডাল আর লুচি কলাপাতায়। টাউন স্কুল, হেদুয়ায় ভাঁড়ে করে চা অথবা বড় বড় ফুচকা। মাঝখানে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলার কোনও এক সিনেমাহল, তাদের আশেপাশে কাটলেটের গল্প তখনও শুরু হয়নি। হাতিবাগান মানে রূপবাণী, বিশ্বরূপা, রঙমহল। নেতাজি-র তেলেভাজা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলেজ স্ট্রিট। দিলখুশার বাগদা চিংড়ির কবিরাজি কাটলেট, সে গল্প আরও পরে। বউবাজার, ভাঙা ডিমের অমলেট, তার আগে ইউনিভার্সিটি পাড়া, লেখাপড়ার মধ্যে আমি নেই। হিন্দ সিনেমা, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাঁদিকের কোনায় বক্সিং রিং, মুষ্ঠিযুদ্ধ। ধর্মতলা স্ট্রিট, ডানদিকে আসল শহর, একটা লোক দড়ি ধরে ট্রামের টিকিটা একটা তার থেকে অন্য তারে বদলে দিচ্ছে। গণেশদা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কী করে সহ্য করতেন, আমি জানি না। উনিও হাঁটতেন, কবিরাজ রো থেকে কলেজ স্ট্রিট, ট্রামের গতিতে আর আমি শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট, ট্রেনের গতি। দু’জনের কমন ভালোবাসা একটাই– ‘ফিস ফ্রাই’।

আমার ছবি দেখতে আসতেন, সে গ্রুপের এগজিবিশনে হোক কিংবা আমার একক। ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এ আমার একটা একক শো দেখতে এলেন। আমার ছবিতে রং খোঁজার জন্যই নাকি আসতেন ছবি দেখতে। ‘ঘরে বাইরে’ শিরোনামে প্রদর্শনী। বিয়ের পরপরই। সেখানে বেশিরভাগ ছবি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের রান্নাঘরের মধ্যেকার জিনিসপত্র। মূলত, স্টিল লাইফ। রান্নাঘর বলতে মধ্যবিত্ত পরিবারের সেটাই ছিল স্টোররুম। অদ্ভুত সব জিনিসের সমাবেশ, আবর্জনা লুকিয়ে রাখার জায়গা। সে গল্প শুনিয়ে ছিলাম গণেশদাকে। বিয়েতে যৌতুক পাওয়া পেতলের কলসিটাকে আমার বউ করেছে ফুলদানি। রান্নাঘরে কেলে হাড়ি ধরার পুরনো বেনারসির টুকরো। গল্পে বলেছি, কিন্তু আমি আঁকিনি বেনারসি। গণেশদা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কেলে হাড়ির সঙ্গে বেনারসির রং। বাচ্চার বোতাম সমেত ছেঁড়া প্যান্ট এঁকেছি আমি। এখনও ভুগি, বিজ্ঞাপন-মার্কা গল্প বলে গণেশ পাইনকে ঠকালাম?

কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমি। সেবার শৈবালদা, শৈবাল ঘোষের আয়োজনে একটা মস্ত বড় জলরঙের এগজিবিশন হয় কলকাতায়। খুব সম্ভবত সারা ভারতের বাঙালি শিল্পীরা, যাঁরা জলরং করেন, তাঁদের কাজ নিয়ে শো। সেই এগজিবিশনে আমার একটা ছবি ছিল। সে ছবিটা উচ্চতায় ৮০ ইঞ্চি, চওড়ায় ৬০। তখনকার দিনে কাগজে জলরঙে খুব বড় করে ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল না। ছবিটা দেখে গণেশদা আমায় বললেন, ‘তুমি ওই ৮০ ইঞ্চির ওপর থেকে হাত ঘুরিয়ে ব্রাশে কী করে ৮০ ইঞ্চির একটা স্ট্রোক এক টানে আঁকলে?’ এখানে বলতে চাই যে, টেকনিক্যালিটির এবং একটা নতুন ধরনের কিছু ভিস্যুয়াল এফেক্ট আনতে নানা রকম পরীক্ষা করে শিল্পীরা, সেদিকে খুব নজর ছিল গণেশ পাইনের।

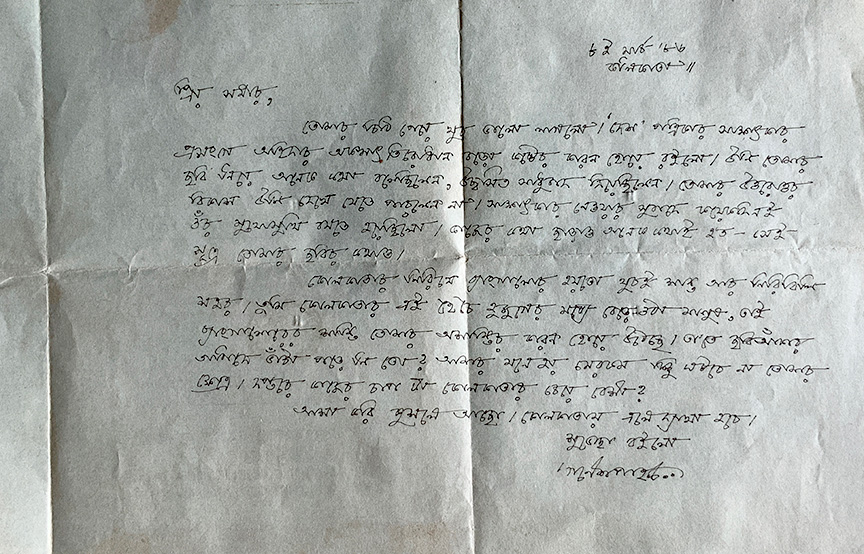

হঠাৎ কর্মসুবাদে কলকাতা ত্যাগ আমার। কিন্তু গণেশদার সঙ্গে খুব ঘনঘন না হলেও, যোগাযোগ থাকত চিঠিতে। আমরা তখন সবেমাত্র কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছি বেঙ্গালুরুতে। যখন পৌঁছেছি তখন ট্রাকে আমাদের আসবাবপত্র এবং সংসারের জিনিসপত্রগুলো পৌঁছয়নি। রাস্তায় দেরি হচ্ছে অথবা মাঝপথে কোনও গোডাউনে সেগুলো জমা পড়ে আছে। আনন্দবাজারের সাংবাদিক, শিল্পী, অহীভূষণ মালিক বেঙ্গালুরু ভ্রমণে গেলেন এবং আমার বাড়িতে এসে থাকলেন। যেহেতু আমাদের বাড়িতে সংসারের কোনও জিনিসপত্রই নেই তাই কোনও মতে একটি কেরোসিন স্টোভে রান্না। অহীদা এবং বৌদি আমাদের মতোই চাদর পেতে মেঝেতে শুয়ে দিন কাটালেন। এরপরে কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছিলেন সেই সব কথা। এছাড়া পরে চিঠিতে দেখলাম গণেশদা বলছেন, অহীদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তোমার বাড়ির সমস্ত গল্প ওর মুখে শুনলাম। নতুন জায়গা, অফিসের কাজের চাপ এবং আমার ছবি আঁকার সময়ের অভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন সেই চিঠিতে।

বেঙ্গালুরু ছেড়ে আবার বদলি হয়ে গেলাম মুম্বইয়ে। তখনকার একটা চিঠিতে গণেশদা আমার সংসারের, ছেলেপুলের খবর নিচ্ছিলেন। ‘আর্ট ফর ক্রাই’ শিরোনামে একটা চ্যারিটি শো কলকাতায় গিয়েছিল। বড় করে সারা ভারতের বহু শিল্পীর কাজ নিয়ে প্রদর্শনী। সঙ্গে ছিল চমৎকার বড় একটি সুন্দর ছাপা ক্যাটালগ। সেটার কথা উনি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। কলকাতার নিজস্ব গণ্ডিতে বসেও সমস্ত রকম খবর রাখতেন, সব সময়ে একেবারে আপডেটেড থাকতেন গণেশ পাইন।

এটা ওঁর জীবনের শেষের দিকের ঘটনা। এসেছিলেন মুম্বইয়ে। ‘ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট’-এ ওঁর একটা এগজিবিশনে। আয়োজক, বলতে গেলে ওঁকে দেখানোর জন্যেই এনেছিলেন এবং রেখেছিলেন পাঁচতারা হোটেলে। সঙ্গে ছিলেন মীরাদি। অসহায় বোধ করছিলেন গণেশদা। দমবন্ধ হয়ে আসছিল। যেমন চিরকালটাই সবাই শুনেছে। আমাকে উনি বললেন যে, ‘তুমি এসো আমাদের হোটেলে। এসে একসঙ্গে খাও দাও। এসো তোমার বউ ছেলেমেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়েই।’

তাই করেছিলাম। সবাই মিলে গিয়েছিলাম। মন বলছিল একা একা গেলে ওঁর সঙ্গে হয়তো কিছু বাছাই গল্প হতে পারে। হোটেলে সেদিন অনেক ভালো ভালো খাবার খাওয়া হল। তারপরে ওঁর ইচ্ছে, আমি আবার যাই, সঙ্গ দিই, আড্ডা হোক।

মুম্বইয়ে থাকাকালীন প্রদর্শনীর কাজ তো কোনও মতে চলছে। ওঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। উনি এসেছেন যেন নিজের চেহারা দেখাতে, একদম তাই। মুশকিল হচ্ছে কোথাও বেরবেন না। মুম্বই এলেন কিন্তু শহরটার যে দর্শনীয় জায়গাগুলো, কোথায় কী আছে, সে ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। উনি যাবেন না তাই কখনও হয়! একটা কোথাও এলেন, তার ডান-বাঁয়ে কিছুই দেখলেন না বাড়ি চলে গেলেন, হতেই পারে না। পীড়াপীড়ি করাতে একদিন বললেন, ‘দেখাও তোমাদের বম্বে।’ গাড়িতে এক প্রান্ত থেকে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে মোটামুটি মুম্বইয়ের চেহারা চরিত্র আছে, সেই সমস্ত জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা বা দেখানো হল। কিন্তু মুশকিল হল উনি গাড়ি থেকে নামবেন না! সমুদ্র, তাতেও পা রাখবেন না সমুদ্রতটে। মন্দিরের সামনেও দাঁড়াবেন না, কোনও জঙ্গলের গাছের ধরন, ধারণ, নিরিবিলি-নিস্তব্ধতা, তাও নয়। সমস্ত মুম্বই ভ্রমণটাই করলেন গাড়িতে বসে, আর দেখলেন জানলা দিয়ে।

আমার বিদেশ ভ্রমণের কথা, বিদেশে মিউজিয়াম দেখার গল্প হয়েছে গণেশদার সঙ্গে। প্যারিসে দীর্ঘদিন ছিলাম এবং সেখানকার সমস্ত বড় বড় মিউজিয়াম, কোনও কোনওটা দু’-তিনবার করে দেখেছি। আটের দশকে আমার তখনও চোখ পাকেনি। রেনেসাঁস পিরিয়ডের কাজ আর মডার্ন কাজ এবং অনুভূতি নিয়ে গল্প হল। সত্যি বলতে কি, রেনেসাঁস পিরিয়ডের যে কাজগুলো দেখছি সেগুলো আমাদের অনুভূতির সঙ্গে মিলছে না। সুন্দর, কিন্তু কোথাও যেন মানুষের ছোঁয়া পাচ্ছি না। মনে হয় যেন কোনও ভিনগ্রহের কারও কাজ, ঠিক মানুষের নয়। কিংবা ভগবানের কাজ। তবে একটা জিনিস ম্যাজিকের মতো মনে হত, ছবিতে ব্রাশ স্ট্রোক বলে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যেত না, এমনকী কোন অবয়বের আউটলাইনও কখনওই পরিষ্কার নয়। একেবারে মিলিয়ে এমন ভাবে করা, দূর থেকে ফিগার বোঝা যাবে, কাছে গেলে তার রং মেলানোর স্ট্রোক একেবারেই বোঝা যেত না। ল্যুভ্-এর মোনালিসা ওই পদ্ধতির একটা উদাহরণ। অন্যদিকে, মডার্ন মিউজিয়ামগুলো, রদ্যাঁর কাজের মিউজিয়াম, মিউজে দ্য অঁরসে, গ্র্যাঁ প্যালে কিংবা পিকাসো মিউজিয়ামের কাজ দেখে প্রচণ্ড উত্তেজিত হচ্ছি।

‘বসন্ত কেবিন’। অনেকটা পরে এল এই বহু শ্রুত কলকাতার মিলনক্ষেত্রের নামটা। তবে এতক্ষণ যা বলেছি তার কিছু গল্প এইখানের। এখানে ফোটো মেমোরির সাহায্য নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ, চোখ বুজে মনের চোখে দেখছি– ঠিক কী কী ছিল। সরু পাড় ধুতি। গরদের পাঞ্জাবি। চারমিনার সিগারেট। ফিল্টার নেই। একটু লালচে হলুদ প্যাকেট। ছোটবেলায় সিগারেটের এই প্যাকেট দিয়ে তাস খেলেছি আর বড়বেলায় ছবির কালার ফোটোগ্রাফ করার সময় চারমিনারের প্যাকেটের এক টুকরো ছিঁড়ে পেইন্টিং-এর পাশে লাগিয়ে ফোটোগ্রাফি করা হত। পরে প্রিন্টের কালার কারেকশন করতে সুবিধে হত। চারমিনারের প্যাকেট রঙের ধ্রুবক। বসন্ত কেবিনের কালচে টেবিলে দেখতে পাচ্ছি গণেশদার পছন্দের সেই ফিশ ফ্রাই আর মাখন ছাড়া টোস্ট। কোয়ার্টার পাউন্ড নয়, ফুল পাউন্ড থেকে কাটা স্যাকা রুটি। ছোট রুটি আর বড় রুটির টেক্সচার আলাদা। আর ছিল গল্প আর গল্প। এমনও হয়েছে ওখান থেকে থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় আমাকে ট্রামে তুলে দেওয়ার জন্য ট্রামস্টপে দাঁড়িয়েই কথা বলে যাচ্ছেন। উনি বারবার আমাকে ট্রাম ছেড়ে দিতে বলছেন। বলছেন, পরেরটায় যাও। আর সে গল্প এমন চলছে, যাতে লাস্ট ট্রামও মিস হয়ে যায়। কোনও কোনও দিন ইউনিভার্সিটির সামনের ওই জলাশয়ের উল্টোদিকের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক গল্প।

বসন্ত কেবিনে নানা রকমের মানুষ আসত। আমাদের টেবিলে বেশিরভাগই লড়াকু সাহিত্যিক, কবি আর ছবি আঁকিয়েদের জমায়েত। আড্ডার বিষয় নানান। পরনিন্দা-পরচর্চা বিষয়ক আলোচনাও হত এবং উনি উৎসাহের সঙ্গে সেখানেও যোগ দিতেন। ওঁর অভিজ্ঞতা থেকেও অল্প হলেও বলতেন, আমরা বলতাম বেশি। আমি তখন মঞ্চে কাজ করি, মূকাভিনয় করি আর নানা রকম গান-বাজনার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে সমস্ত শিল্পীকে ঈশ্বরের কাছাকাছি মনে করতাম, তাঁদের মঞ্চে যে রূপ, নেপথ্যে তা ভিন্ন। গ্রিনরুমের মধ্যে আলাদা ছবি। সেখানে একসঙ্গে খুব একটা মুখোমুখি বসতেন না শিল্পীরা। নামীদামি অভিনেতা, শিল্পী, সাহিত্যিকের মধ্যেও এরকম আচরণ আরও দেখেছি।

পরনিন্দার গল্প নিঃসন্দেহে খুব মুখরোচক, তবে পরনিন্দা পরচর্চার কাজটা খুব খারাপ নয়। এ থেকে মানুষ চেনা যায়। অনেক সময় নিজেকে সাবধান করা যায় এবং এই যে পরচর্চার গল্প রটনা এবং রচনা, সেগুলো একটা সৃজনশীল কাজের মধ্যেই পড়ে। একদিন গণেশদা মোক্ষম জ্ঞানটা আমায় দিলেন। বললেন, তুমি একটি ‘অভাগা’, তুমি যাকে ঈশ্বরের কাছাকাছি মনে করো কক্ষনও তার কাছে যেও না। কাছে গেলে তার ‘হ্যালো’ শুকিয়ে যায়, মানে মহাপুরুষদের মাথা ঘিরে যে আলোর বলয় তা নাকি শুকিয়ে যায়।

আরেকটা জিনিস আমার আলাদা করে গণেশদার সঙ্গে গল্প করার ছিল সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন ফিল্ম মেকিং। মন্দার মল্লিকের সঙ্গে একটা ইউনিটে কাজ করতেন গণেশদা। কাছাকাছি সময়ে আমিও চণ্ডী লাহিড়ীর সঙ্গে অ্যানিমেশন ফিল্মের কাজ করছি। মজার খবর হচ্ছে, এখন যে কোনও জিনিস শিল্পকর্মের নামে লোকে দাম দিয়ে কেনে। ডিজনি স্টুডিও-তে অ্যানিমেশনের ইন বিটুইন ছবি অর্থাৎ, সেলুলয়েডে অসংখ্য ছবি এঁকে যে নড়াচড়া করার ব্যবস্থা, সেই সেলুলয়েডের প্রতিটার দাম তৈরি হয়ে গেছে। অনেক মূল্যবান। মন্দার মল্লিকের কাজের সময়ের প্রতিটি সেলুলয়েডে গণেশ পাইনের হাতের ছোঁয়া এবং তাঁরই তুলি-কালির কাজের জন্য খুব মূল্যবান এখন। সেগুলোর কী হয়েছে, কোথায় আছে কে জানে!

রাগ, দুঃখও একজন রক্তমাংসের মানুষের যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই ছিল গণেশদার। ছবি বিক্রির ব্যাপারটা হঠাৎ রাতারাতি বদলে গেল ভারতে একসময়। দলের বার্ষিক প্রদর্শনীতে দুটো-তিনটের বেশি ছবি থাকত না গণেশদার। ছবির দাম ছিল তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকার মতো। একটা সময় মনে হল, ভুল করে ছবির দাম বাড়তে শুরু করেছে। অঘটন যেটা ঘটল, নামীদামি শিল্পীদের পাশাপাশি কমনামী বা একেবারেই নাম নেই তেমন শিল্পীর ছবিও হঠাৎ একটা ‘ইনভেস্টমেন্ট’ নামক হাওয়ায় বিক্রি হচ্ছে বহু মূল্যে! এমনকী ছাত্রছাত্রীদের কাজও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গণেশদার দুঃখ সেই কারণে। দুটো মনখারাপের আলোচনার কথা বলছি।

একটা মন খারাপের ব্যাপার, স্টুডিও থেকেই ছবি কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, প্রদর্শনীতে আর যাওয়ার সময় পাচ্ছিল না। ডিমান্ড বেড়ে যাওয়ার ফলে অনেক শিল্পীরা তাদের কাজকর্মের প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় মনখারাপের কারণ, ছবি কে কিনে নিয়ে যাচ্ছে? গণেশদা বারবার বলতেন, ছবির যে সংগ্রাহক তার সঙ্গে আমার কোনও রকম পরিচয় হচ্ছে না সরাসরি। দর্শক-শ্রোতা-শিল্পীদের কাছে সবচেয়ে জরুরি, তাদের সরাসরি মুখ দেখে, কথা শুনে আমরা ছবির গুণাগুণ বুঝতে পারি শুধু নয়, সেটাই আনন্দ। অর্থাৎ একজন আমার ছবি উপভোগ করবে, সে ছবি থেকে কিছু এক্সপিরিয়েন্স করবে, সেটা কোথায়?

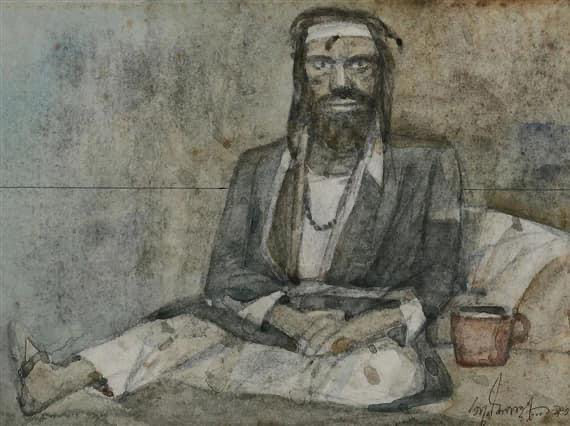

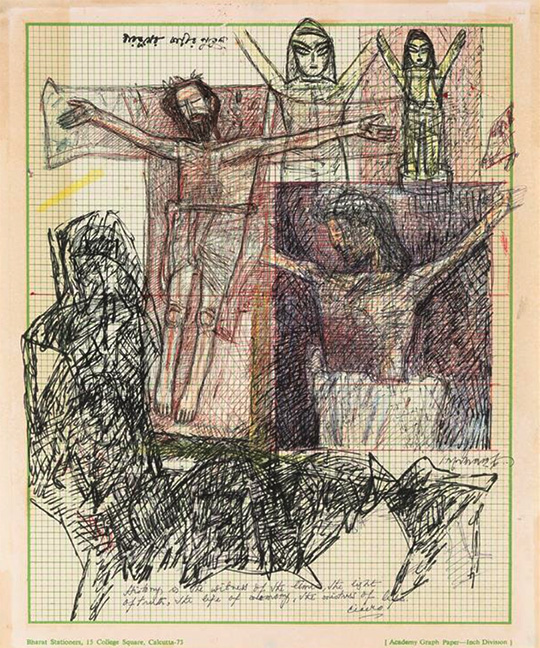

গণেশদা ছোট ছোট কাগজে, ডাইরির পাতায়, গ্রাফ পেপার এর ওপরে বা যেকোনও কাগজে পেনসিলে, কলমে খসড়া করতেন। সেগুলোও বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। গণেশদা বলছেন, মজার ব্যাপার হচ্ছে এই খসড়াগুলো বা স্কেচগুলো পছন্দ না হলে সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। অদ্ভুত, এখন কোনও কিছুই ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, সবকিছুই বিক্রি হয়ে যায়।

কুম্ভীলকবৃত্তি শুরু হল। সেটা ওঁর মনখারাপের একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। প্রচুর পরিমাণে বিক্রির বাজার বেড়ে যাওয়ার ফলে চাহিদা অনুযায়ী সবাই অত কাজ করে উঠতে পারছেন না। তাই জুনিয়র শিল্পীরা, অল্প বয়সীরা, নানা কিছু চুরি করতে লাগল। ছবিতে ফিগারের ধরন, রং, আলো-ছায়ার কাজ, যে যেমন পারে, তেমনি। সবচেয়ে বেশি চুরি হল ওঁর মায়াবী আলোর যে বস্তুটি, সেই লণ্ঠনটাও। অনেকেই যত্রতত্র ব্যবহার করতে লাগল। এমনকী খসড়াতে কালি-কলমের ড্রইংগুলো, স্কেচগুলো তারও নকল হতে থাকল, হাসির ব্যাপার। ছবির আশেপাশে কিছু নোট, বাংলাতে, ইংরেজিতে লিখতেন গণেশদা, সেটাও নকল করার চেষ্টা। বাংলা হাতের লেখা ছবির লেখার মতো একেবারেই হয় না, কিন্তু গণেশ পাইনের সইখানা এক্কেবারে পাক্কা!

গল্প শেষের আগে স্বীকার করা উচিত হবে, ওঁর ছবি থেকে আমি কি পেলাম?

গণেশদার ছবি থেকে আমি যেটা নিতে চেষ্টা করেছি সেটা হল, ছবির মুখ্য চরিত্র এবং পার্শ্ব চরিত্র কীভাবে পেইন্টিং স্পেসে উনি ব্যবহার করেন, কীভাবে ছবিতে সাজান। মুখ্য চরিত্র বলতে কোনও চেনা অবয়ব বা ফিগার হতে হবে, তার কোনও মানে নেই, অচেনা অবয়ব, কোন মোটিফ এবং পার্শ্ব চরিত্র বলতে আরও আকার আর রং। এই সমস্ত এলিমেন্টসকে উনি কোথায় কাকে রাখবেন, সেই খেলাটা দারুণ। আমি শুধু সেটাই উপভোগ করতাম।

……………………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………………………….

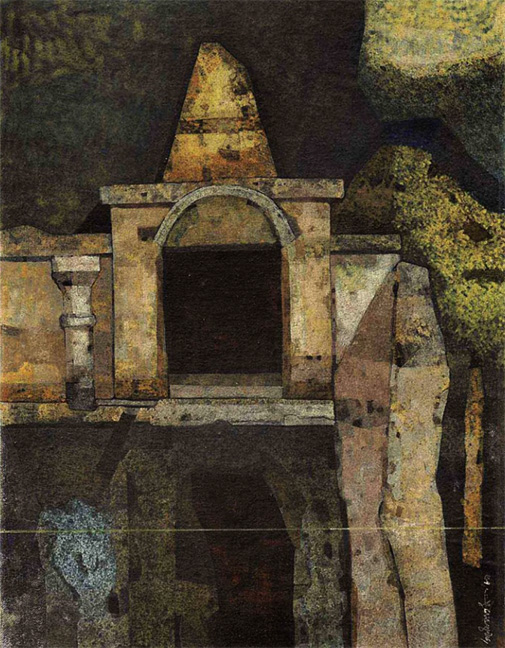

উপসংহারে বলি, অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন আসলে গণেশদা। আর ছিল ওঁর পাগল করা অন্ধকারের রং। কল্পনাবিলাসী, স্বপ্নের সওদাগর, অন্ধকারের কবি ইত্যাদি শব্দে জড়িয়ে ওঁকে অনেকে বাস্তববাদী নন বলে মনে করেন। আর মনে করেন উনি স্বল্প পরিসরে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। বস্তুত, সমকালীন কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথা তিনি সমস্তই জানতেন, ভালোই জানতেন। গণেশ পাইনের শিল্পকর্ম মহৎ সেখানেই, যেখানে তিনি দর্শককে নিয়ে যেতে পারেন সমকালীন বাস্তবতা থেকে নিজের তৈরি কল্পনার নতুনতর বাস্তবতায়।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved