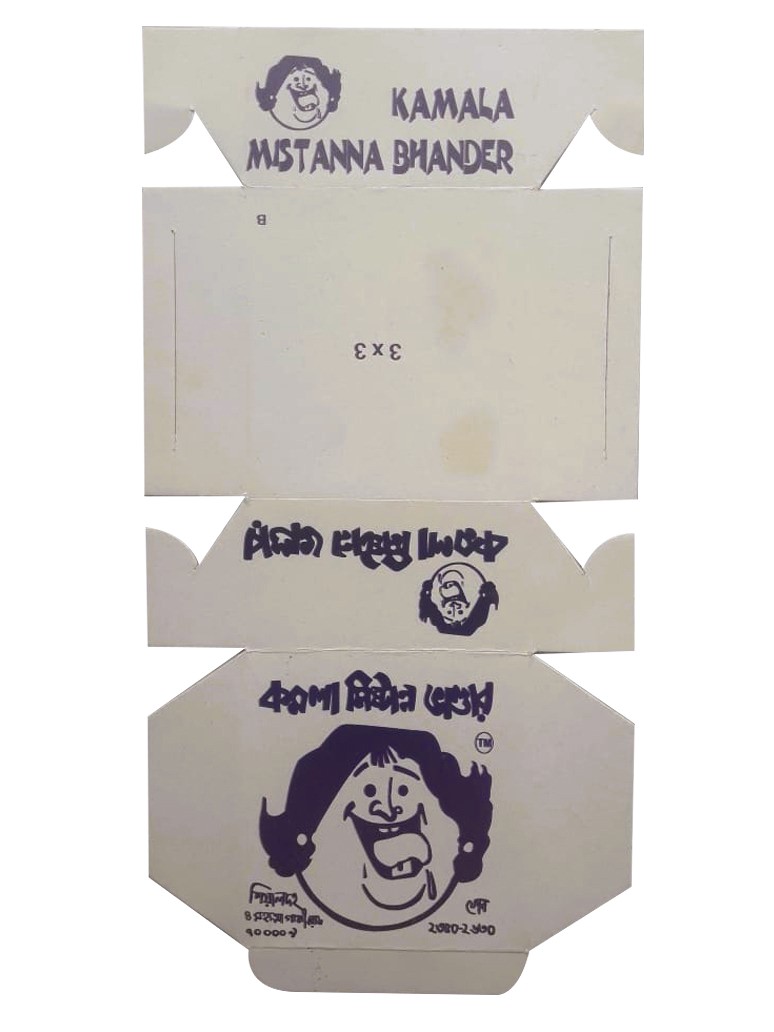

শিয়ালদার কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এর সবরকমের প্যাকেটে পাবেন একই নকশার ছোঁয়া। শুধু পরিবর্তন হয় বেস কালারে। সাদা বা হলুদ। তার ওপর গাঢ় বেগুনি রঙে প্রথিতযশা কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা কার্টুন। এই দোকানের মিষ্টি তাঁর রসনাকে তৃপ্ত করেছিল। যাওয়ার আগে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মনের আনন্দে একটা সাদা কাগজে তিনি কার্টুনটা এঁকে উপহার দেন কাউন্টারে বা তৎকালীন মালিককে। কর্ণধারের উপস্থিত বুদ্ধি– তৎক্ষণাৎ তিনি শিল্পীর কাছে জানতে চান, ছবিটা তাঁদের প্যাকেটে ছাপতে পারেন কিনা? সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন শিল্পী। সেই থেকে এঁদের দোকানে চণ্ডীবাবুর আঁকা কার্টুনের ছবিওয়ালা বাক্স ব্যবহার চালু হল। যে ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে।

সুগন্ধী ও ওয়াইন-কে দেখলে সহজেই বোঝা যায়, আধার ও আধেয়-র মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কতটা নান্দনিক ও গুরুত্বপূর্ণ। জাত, গোত্র, বর্ণভেদে মনে হয় যেন ‘মেড ফর ইচ আদার’। এই ঐতিহ্যের নেপথ্যে রয়েছে বহু শত বছরের ইচ্ছে ও শ্রমের আঁচড়, ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন।

মিষ্টির বাক্সকে মিষ্টির পোশাক বলা যেতে পারে। বাংলার মিষ্টি-সংস্কৃতি যতটা প্রাচীন, মিষ্টি সংশ্লিষ্ট মোড়কের মান ও জাতি (কোয়ালিটি) সে তুলনায় নেহাতই অর্বাচীন। নতুন মিষ্টি উদ্ভাবন আর তার সদ্ব্যবহার নিয়ে বাঙালি উদ্যোক্তা থেকে ভোক্তা ও শিল্পীসমাজ যতটা ভাবিত এবং এ-নিয়ে তাঁরা যে সময় ব্যয় করেছেন– তার ছিঁটেফোঁটাও যদি মিষ্টির প্যাকেজিং নিয়ে করত তাহলে বাংলার মিষ্টি অনেক আগেই ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম সদর্থক হাতিয়ার হতে পারত। অথচ মিষ্টি ও ভোক্তার মধ্যে সংযোগ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মিষ্টির বাক্সের। বাক্স ধনাত্মক অনুঘটকের মতন একটা ইটারনাল ফ্লো তৈরি করতে পারে উভয়ের মধ্যে। এতৎসত্ত্বেও দু’য়ের মধ্যে কেন দৃষ্টান্তমূলক যুগলবন্দি তৈরি হল না সেটা অবশ্যই গবেষণাসাপেক্ষ। তবে সে নিয়ে মাথা ঘামানোর জায়গা নয় এটা। আমরা কেবল চুম্বকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব এই প্যাকেজিংয়ের চালচিত্র সম্পর্কে। কেমন ছিল, চলছে এবং তার প্রবণতার অভিমুখটিকে। মিষ্টি সংস্কৃতির এই নান্দনিক দিকটি সত্যিই অবহেলিত।

মিষ্টি বিপণির যাত্রা শুরুর গোড়ার সংস্করণটি ছিল ময়রার বা ঠাকুরের দোকান। স্বল্প উচ্চতার টালির চালের (পরের দিকে টিনের) এমন দোকানের রমরমা বজায় ছিল গত শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত। বরাবরই সমকালীন অন্যান্য ব্যবসালয়ের বিচারে জাঁকজৌলুসহীন আদ্যন্ত আটপৌরে চেহারার। গোটা উপস্থিতির মধ্যে থাকত একটা অনাড়ম্বর মেঠো-ঘরোয়া ভাব ও আলগা ছিরি। আজ থেকে প্রায় শ’দুয়েক বছর আগে যার সূচনা। টিনের ক্যানভাস কি সাইনবোর্ডে নামের তোয়াক্কা না-করা এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট থিয়োরিকে বলে বলে গোল দেবার মতন এমন দোকান বেলেঘাটার রাসমণি বাজারে আজও টিকে আছে তার স্বকীয় মেজাজে। আজও পুরোনো রীতি মাফিক বসে খেলে শালপাতায় কচুরি থেকে সব রকমের মিষ্টি পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

আজ থেকে একশ বছর আগেও একটু সম্পন্ন ও অভিজাত পরিবার ছাড়া খুব কম বাঙালি বাড়িতেই পুজোপার্বণ ও বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অন্য সময়ে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি আসত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খানিক ব্যতিক্রমই ছিলেন বলব। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ভবানীপুরে বাড়ি ফেরার পথে ভীম নাগ-এর দোকান থেকে মিষ্টি কিনতেন ধর্মীয় আচার পালনের নিষ্ঠায়। উদরকে কোনওদিন এই নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত করেননি তিনি।

বিজয়া দশমীতে আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে মিষ্টি নেওয়ার চল ছিল। মেটে হাঁড়ির মুখটা বড় শালপাতার কানাহীন থালা দিয়ে ঢাকা দিয়ে চারপাশটা পাট বা নারকেলের দড়ি দিয়ে একটা বেষ্টনী দেওয়া হত। গ্রাম মফস্বলের দিকে শালপাতার থালার বদলে কলাপাতা বা কচুপাতা, এমনকি বটপাতার সঙ্গে বটপাতা নারকেল কাঠি দিয়ে ফুটো করে জুড়ে তৈরি বৃত্তাকার বড় ঢাকনা ব্যবহার করতেও দেখেছি। বিরল হলেও অব্যবহৃত সুতির ধুতি থেকে কেটে নেওয়া চৌকো টুকরোও ঢাকা দেওয়ার কাজে লাগাতে দেখেছি। হাঁড়ির ঢাকা যেমনই হোক তার নিচে একটা খড়ের বিড়ে থাকত। এটা শক অ্যাবজরভারের কাজ করত। আবার আচমকা ধাক্কা লেগে ভেঙে যাওয়া আটকাত। একেবারে হাঁড়ির তলা থেকে চারপাশ বরাবর উঠে আসা ৩-৪টে দড়ি ওপরের দিকে একসঙ্গে মিলিত হত। এটা হাতে ঝুলিয়ে নিতেন ক্রেতা।

ঢাকনা দেওয়ার কাজে পরের দিকে পাতলা সাদা কাগজ, ক্রমে স্থানভেদে সেলোফেন পেপার বা প্লাস্টিক ব্যবহারের চল হল। মাঝে এক ধরনের চট করে ছেঁড়ে না কিন্তু রস শুষে নিতে সক্ষম এমন কাগজের টুকরো ঢাকা দেওয়ার কাজে লাগানো হত। এর চল কমে এলেও এখনও পুরোপুরি পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়নি। হাঁড়িতে মূলত রসের মিষ্টি দেওয়া হত। অবিশ্যি শুকনো, অথবা স্বল্প রসের বা গোলাকার মিষ্টি প্যাকিংয়ের কাজেও এই গোলাকার বা ঈষৎ বড় মুখের চ্যাপ্টা মাটির হাঁড়ির শরণাপণ্ণ হতেন বিক্রেতা। ছোটোখাটো দোকানে শুকনো গোলাকার মিষ্টি শালপাতায় মুড়ে দেওয়া হত। ঘটি-গরমওয়ালা যেভাবে একফালি কাগজকে মুড়ে কৌণিক আকৃতি দিয়ে থাকেন তারই বৃহত্তর গড়ন ছিল হাতে মোড়া শালপাতার পাত্রটি।

এখন তো পরিমাণ অনুযায়ী নানান মাপের প্লাস্টিকের বাটিতে নানান কিসিমের রসের মিষ্টি [যেমন রকমারি রসগোল্লা, পান্তোয়া, লেডিকেনি, চমচম, মধুভোগ, ক্ষীর-দই, দই (বড় হাঁড়ি থেকে কেটে দেওয়া)] থেকে রসমালাই, রাবড়ি ইত্যাদি পার্সেল হচ্ছে। সবচেয়ে কুৎসিত লাগে যখন দেখি প্লাস্টিকের প্যাকেটে রসগোল্লা জাতীয় রসের মিষ্টি ভরে মুখটা রবারের গার্ডার দিয়ে এঁটে দেওয়া হয় খদ্দেরকে। রেলে কাটা পড়া বা দুর্ঘটনায় মৃত মানুষকে এভাবে প্লাস্টিকে মুড়ে সুরতহালের উদ্দেশে নিয়ে আসা হয়! জিআই (GI) ট্যাগ প্রাপ্ত মিষ্টির পক্ষে যা চূড়ান্ত অবমাননাকর। যাদের সামান্য হলেও চক্ষুলজ্জা আছে, তারা এই অপকম্মকে আড়াল করতে মিষ্টিভরা প্যাকেটটাকে একটা বাক্সে ভরে দেন। চার-পাঁচ বছর হল, প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কয়েকটি দোকান অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল ব্যবহার করছেন। তবে এটাও ব্যক্তিগতভাবে আমার না-পছন্দ। বাংলার মিষ্টির যে গভীরতা ও ঐতিহ্য তার সঙ্গে পোড়ামাটির আধারটাই খাপ খায় ভালো। দু’য়ের মেলবন্ধন যাকে বলে খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ।

যেখানে সাগরতলায় গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চ-সহ মানুষের রক্তে পৌঁছে গেছে মাইক্রো প্লাস্টিক, তার পরেও প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরে মিষ্টি দেওয়ার প্রথা স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতটা ক্ষতিকারক তা মানুষ আর কবে বুঝবে কে জানে! এর পরেও ১০০ গ্রামের রেডি টু সার্ভ রসমালাই কিংবা রাবড়িও ফ্রিজে বা শোকেসে রাখা থাকে প্লাস্টিকের বাটি বা ওদের ভাষায় কাপে। চালু দোকান হলে ১০০/২০০/২৫০/৫০০ গ্রামের দই, ভাঁড়ে আজও কেউ কেউ পাতেন। নবদ্বীপের ক্ষীর দই এবং ঝুরো দই-এর ক্ষেত্রে বেতের ঝুরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার ম্যাঙ্গো দই, স্ট্রবেরি দই, ফ্রুটস দইয়ের বেলায় তা বসানোই হয় বড় মুখের চ্যাপ্টা মেটে পাত্রে। ঠিক যেন ‘এক দুজে কে লিয়ে’। এক্ষেত্রে আকারের এই পরিবর্তনটুকু পদটিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে এবং সহজে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। একটু ব্যতিক্রমী এই ধরনের দইয়ের ধারকের গায়ে বাহারি নকশা করা থাকে। যা সাধারণত তত্ত্বের মিষ্টির হাঁড়িতে দেখা যায়। এটাও আর্ট অব প্যাকেজিংয়ের একটা অংশ।

সন্দেশ বা সন্দেশ জাতীয় মিষ্টির ক্ষেত্রে কাগজের বাক্স ব্যবহারের চল বহুদিনের। বয়স্ক মানুষজন এবং দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে এর বয়স প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন হবে। গোড়ায় এই প্যাকেটগুলোতে বিক্রেতার নাম-ঠিকানা কিছুই ছাপা থাকত না। সারা বাংলায় সবচেয়ে বেশি চলত নীল-সাদা বা হলুদ-সাদা প্যাকেট। পাশাপাশি তুলনায় অল্প হলেও স্থানভেদে গোলাপি-সাদা, লাল-সাদা, সবুজ-সাদা প্যাকেটও ব্যবহৃত হত। ট্রেনে বা বাস টার্মিনাসে শোনপাপড়ি ফেরিওয়ালারা আজও এই ধরনের প্যাকেটে মিষ্টি বিক্রি করেন।

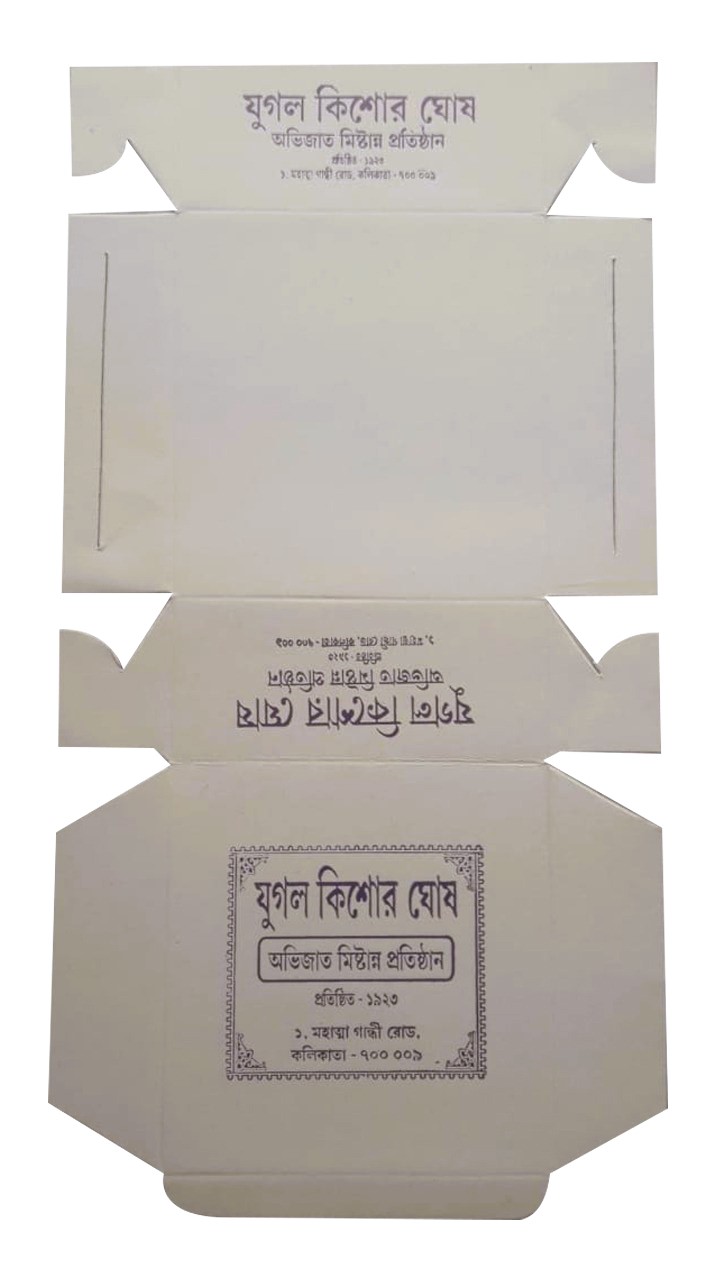

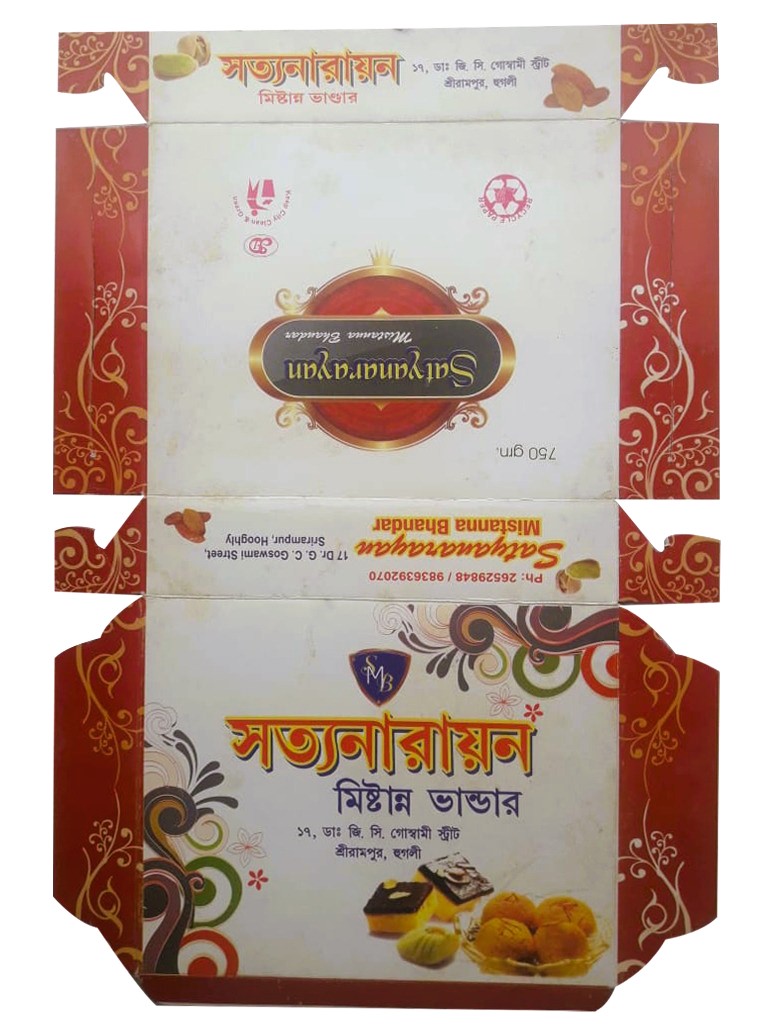

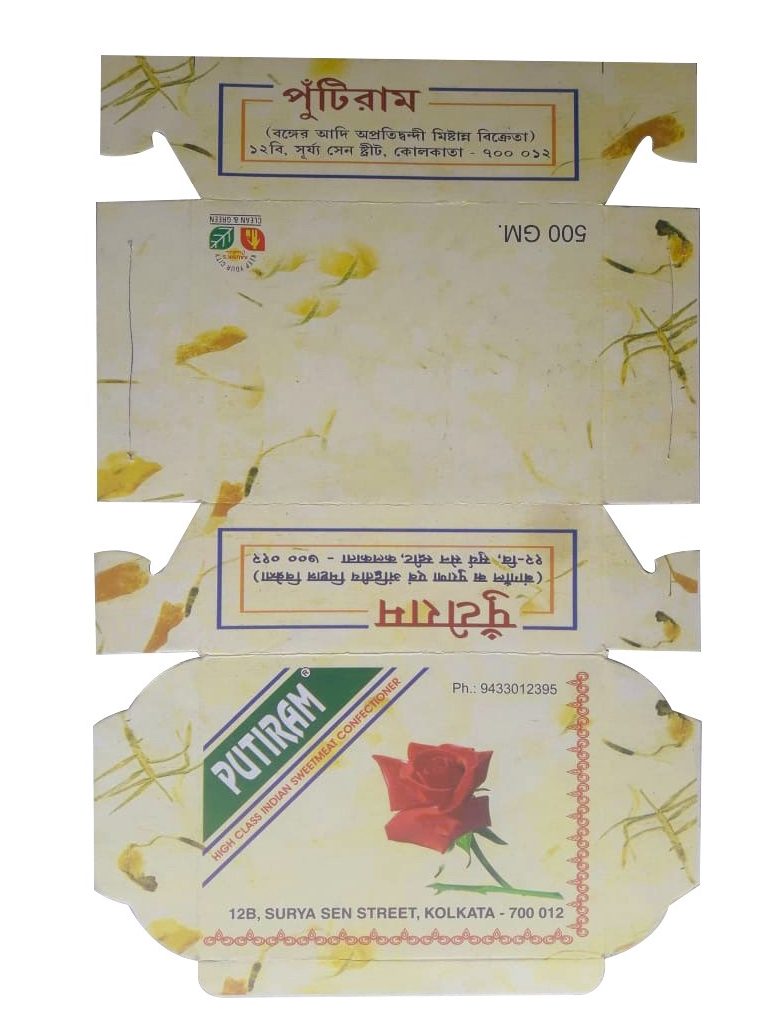

কাগজের বাক্সে মিষ্টির দোকানের নাম ছাপানোর ব্যাপারে পথিকৃৎ কয়েকজন: কলকাতার গিরিশচন্দ্র দে অ্যান্ড নকুড় নন্দী (১৮৪৪–), কে সি দাস, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট (বউবাজার)-এর ভীমচন্দ্র নাগ (১৮২৫–) ও নবকৃষ্ণ গুঁই; হুগলি শ্রীরামপুরের মহেশচন্দ্র দত্ত (১৮৫৬–)। পরবর্তীকালে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাদের নাম দেওয়া বাক্সে মিষ্টি বিক্রি করতে শুরু করেন। প্রথমদিকে বাক্সের ঢাকনা এবং সেটি যে দেওয়ালের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তার বাইরের দিকে কেবল দোকানের নাম ছাপা থাকত। বেশ কয়েক বছর এভাবে চলার পরে নামের সঙ্গে ঠিকানা এবং অনেক পরে (মোটামুটি আটের দশক থেকে) ল্যান্ডফোনের নম্বর ছাপানো শুরু হল। মোবাইল নম্বর দেওয়ার শুরু ২০১০-এর আশপাশে। এরপরেই এসেছে ই-মেইল, ওয়েবসাইট উল্লেখের মতন ব্যাপার। শিয়ালদহের কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এর মতন কেউ কেউ অবশ্য এখনও কেবল সাবেককালের ল্যান্ডফোনেই আস্থা রেখেছেন। শ্রীরামপুরের সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আবার ল্যান্ডফোনের সঙ্গে মোবাইল নম্বর ছাপেন প্যাকেটে।

মিষ্টির প্যাকেটে নাম, পরবর্তীকালে ফোন নম্বর মুদ্রণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্র্যান্ডের প্রচার ও বিজ্ঞাপনের বিষয়টি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মধ্য কলকাতার এক বিশিষ্ট মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী অবশ্য একেবারে একটা ভিন্ন কারণ দর্শিয়েছেন বাক্সের গায়ে নাম ছাপার পেছনে। ১৯৯৬ সালে শোনা কথা। ব্যাপারটা এরকম– সময়টা গত শতাব্দীর ছয়ের দশক। মাঝেমাঝেই জনৈক ক্রেতা রসগোল্লা ফেরত দিয়ে যান ‘মান খারাপ’ এই অভিযোগে। পরে আরও দু-একজনের কাছ থেকে কিছু সময়ের ব্যবধানে একই অভিযোগ পেলেন তাঁরা। দোকানের সুনাম ও ক্রেতা-সন্তুষ্টির কথা মনে রেখে এদের সকলকেই তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া হত। ফেরত দেওয়া মিষ্টি হেড কারিগর এমনকি নিজে চেখে দেখেন, ক্রেতার কথায় সারবত্তা আছে। অথচ একই লটে তৈরি সেই মিষ্টির মধ্যে থেকে একটাও খারাপ নমুনা পাচ্ছেন না। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল নামী দোকানের কর্ণধারকে। কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপারে আরও কড়া হলেন। উপর্যুপরি ছানা পরীক্ষা করে তবেই তা ছাড়পত্র পেতে লাগল মিষ্টির জন্য। হেঁশেলে বাড়ালেন নজরদারি। মিষ্টি বিক্রির জন্য দোকানের শো-কেসে রাখার আগে স্বয়ং মালিক ও হেড কারিগর তা চেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এরপরেও মিষ্টি ফেরত দেওয়ার ঘটনা বন্ধ হল না।

এবার দোকান মালিক কর্মচারীদের কাউকে কিছু না জানিয়ে এক অভিনব ব্যবস্থা নিলেন। তিনি লোক লাগালেন। যার কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট দোকান থেকে মিষ্টি কেনার পরে সেই ক্রেতা বিশেষত অভিযোগকারী কোথায় যাচ্ছেন তা লক্ষ্য করা। টানা কয়েক মাস এই নজরদারি চালিয়ে অবশেষে দেখলেন অভিযোগকারী মিষ্টি কেনার পরে অঞ্চলের এক প্রতিদ্বন্দ্বী দোকানের অন্দরমহলে সরাসরি ঢুকছেন! একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ল দোকান মালিকের নিয়োগ করা আজকের ভাষায় ‘প্রাইভেট গোয়েন্দা’ মারফত। তখনও আজকের মতন অবিশ্বাস আর অসততা মহামারির আকারে গেঁড়ে বসেনি সমাজমনে। তবু একশো ভাগ নিশ্চিত হতে খোদার ওপর খোদকারির মতন ছদ্মবেশে নিজের মতন করে সরেজমিনে খোঁজখবর করলেন। এবং নিশ্চিত হলেন এই অভিযোগের ভিত্তি ব্যবসায়িক শত্রুতা।

এরপর যেদিন সেই অভিযোগকারী ক্রেতা মিষ্টি কিনতে এলেন তাকে আদর-আপ্যায়ন করে কর্মচারীকে দিয়ে আলাদা করে ডেকে নিয়ে আসা হল মালিকের সামনে। মজার ব্যাপার, মালিক কিছু বলার আগেই ক্রেতার ছদ্মবেশধারী সেই মানুষটা মালিককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাতজোড় করে বললে, ‘বাবু, আমি যা করেছি অন্যায় করেছি। পেটের দায়ে করেছি। আমাকে মাফ করে দিন। আমার কিছু হলে পুরো পরিবার না-খেয়ে মরে যাবে।’ সব শুনে দোকান মালিক মানবিকতার খাতিরে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। শুধু বললেন, ফিরে গিয়ে সে যেন তার নিয়োগকর্তাকে বলে দেয় যে তার সব চালাকি ধরা পড়ে গেছে। আর একবারও করার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না। আর তারপরে যা কথা বলার বলবে ‘অমুক’– বলে যার নাম করেছিলেন, সে তখনকার সেই অঞ্চলের একজন নামকরা মস্তান– যার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকের ভালোরকমের সখ্য ছিল। এরপর থেকে এমন দুরভিসন্ধিমূলক প্রয়াস বন্ধ হয়েছিল। পরে সেই দুষ্টু-ব্যবসায়ীর ‘বড়ে’কেও নিজের দোকানে কাজে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই বর্তমানে প্রায় পঁচাত্তর বছর পার করা সেই দোকানে নিজস্ব নাম-ছাপা প্যাকেটের চালু হয়েছিল।

কয়েকটি মিষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশন ও প্যাকিংয়ে মৌলিক বদল হয়নি খুব একটা। যেমন জিলিপি, অমৃতি, বাবরশা বরাবরই শালপাতা, (ঠান্ডা হলে) কাগজের টুকরোতে মুড়ে ভোক্তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঝুরো শোনপাপড়ি কাগজের ঠোঙায় দেওয়াটাই রেওয়াজ। ক্রমে শালপাতার বাটি, প্লাস্টিক যুগে পদার্পণের পরে সিন্থেটিক বা থার্মোকলের বাটিতে খেতে দেওয়া শুরু হল। প্লাস্টিকের মতন থার্মোকলও পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে প্রান্তিক এলাকায় তথাকথিত অকুলীন দোকানে কাঁচা শালপাতার গন্ধ-সহ শিঙাড়া, জিলিপি কিংবা দানাদার খাওয়ার আমেজই আলাদা।

সাধারণত যাঁরা বাড়িতে নিয়ে যান, তাঁদের একটা কাগজের ঠোঙায় ভরে, তারপরে সেই ঠোঙা পলিপ্যাকে ভরে দেওয়া হয়। যাতে হাতে বা গায়ে রস লেগে চটচট না করে সেজন্য এই অতিরিক্ত সতর্কতা। এতে বিক্রেতাও নিশ্চিত, তাকে কথা শোনাতে পারবেন না ক্রেতা। আবার ক্রেতারও দিল খুশ। অথচ এই পদ্ধতিতে আমরা যেচে নিজেকে বিপন্ন করছি প্রতিনিয়ত। এক তো কাগজে ছাপা অক্ষরের কার্বন সরাসরি মিশছে খাবারের সঙ্গে। দ্বিতীয়ত গরম খাবার প্লাস্টিকের সংস্পর্শে আসছে। এতে ক্ষতির বহর আরও বাড়ছে বৈকি।

প্যাকেটে একটা পাতলা সাদাটে কাগজ বিশেষ আসনের মতন বিছিয়ে তার ওপর মিষ্টি দেন অনেকে। তাছাড়া একদফা মিষ্টি রাখার পর ফের তার ওপর মিষ্টি রাখার আগে সচেতন বিক্রেতা সবসময় পূর্বোক্ত কাগজ বিছিয়ে থাকেন। এটা করা হয় যাতে মিষ্টি কাগজে বা একে অপরের সঙ্গে লেগে আটকে না যায়। আজকাল মাঝারি ও বড় দোকানের প্যাকেটের ভেতরের দেওয়ালে প্লাস্টিকের কোটিং থাকে। খুব ধীরে হলেও বড় দোকানের প্যাকেট ক্রমশ স্বাস্থ্যসম্মত করার দিকে প্রবণতা বাড়ছে। কে সি দাস-এর কৌটোবন্দি রসগোল্লা তো অনেকদিন ধরে গুণমান বজায় রেখে দেশ-বিদেশের নানান জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। এই মিষ্টির আয়ুও বেশি তার প্যাকিং শৈলীর জন্য।

গোটা কয়েক গুজিয়া; কিংবা, একটা-দুটো প্যাঁড়া, লাড্ডু, দানাদার জাতীয় মিষ্টি কিনলে অনেক দোকানদারই সেটা কাগজের ঠোঙায় ভরে মুখটা মুড়ে দেন। পড়তায় পোষায় না এরকম একটা যুক্তিতে। একটু বড় দোকান হলে অবশ্যি একটা মিষ্টি নিলেও সেটা দোকানের নামাঙ্কিত বাক্সেই দেবেন। প্রসঙ্গত বাংলার বাইরে ভূপাল, ইন্দোর, দিল্লি, রাজস্থানের জয়পুর প্রভৃতি জায়গায় কোনও কোনও দোকানের প্যাকেটের গায়ে হলোগ্রাম লাগানো থাকে। পেশাদার ও সচেতন বিক্রেতার স্বাক্ষরস্বরূপ!

প্যাকেটের নকশা ও ভাষ্য দেখার মতন। এক থেকে একাধিক মিষ্টির ছবি থাকে। এই উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় স্থানীয় মিষ্টি বিশেষ এবং/অথবা যে মিষ্টির জন্য সংস্থার আলাদা সুনাম আছে। অবাঙালি মালিক হলে অবধারিতভাবে লাড্ডু, ক্ষীরের মিষ্টি, হালুয়া, শোনপাপড়ি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। মুসলিমপ্রধান এলাকাতে রকমারি হালুয়া সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। ক্যাডবেরি মিষ্টি প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পরে বাক্সে ছাপা মিষ্টির ছবির তালিকায় নতুন সংযোজন নানান ধরনের ক্যাডবেরি মিষ্টি । যেমন রকমারি ক্যাডবেরি সন্দেশ, ক্যাডবেরি বরফি, ক্যাডবেরি লাড্ডু ইত্যাদি।

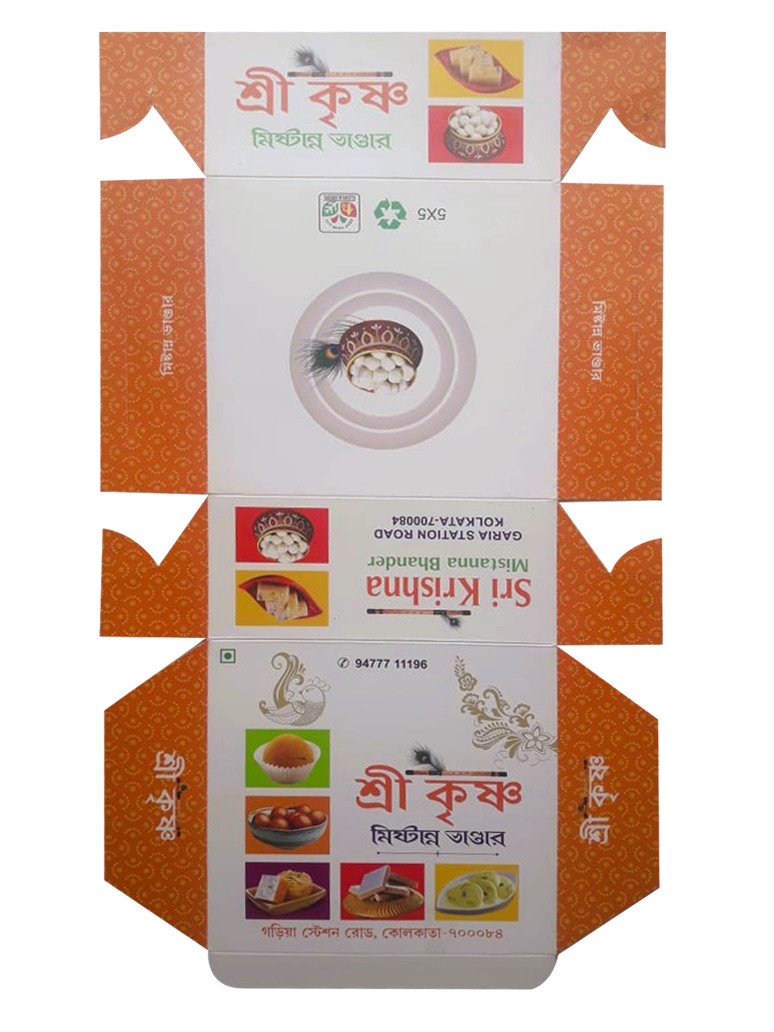

বাক্সের গায়ে যেসব মিষ্টির ছবি দেখা যায়– কলকাতায় রসগোল্লা ও সন্দেশ; নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সরভাজা ও সরপুরিয়া (গত শতকের নয়ের দশকের প্রথমদিকেও থাকত সরতক্তি), শান্তিপুরে নিখুঁতি, নবদ্বীপে লাল দই; বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা, শক্তিগড়ে ল্যাংচা; পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ে বাবরশা, বীরভূমের সিউড়িতে মোরব্বা, বাঁকুড়ার ইন্দাশে সাদা খাজা, বেলিয়াতোড়ে মেচা; দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ু ও জয়নগরে মোয়া; মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ছানাবড়া ও হালুয়া; মালদায় কানসাট ও রসকদম্ব (আশ্চর্য কথা, আমসত্ত্ব সেভাবে প্রচার পায় না); আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে কমলাভোগ; হুগলির কামারপুকুরে সাদা বোঁদে, চন্দননগরে জলভরা।

যাদবপুরের শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এর একই প্যাকেটের গায়ে ৮টি মিষ্টিকে পৃথকভাবে গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে। তালিকাটা এরকম– রসগোল্লা, মিহিদানার লাড্ডু, রাংতা দেওয়া কাজুবরফি, রসমালাই, পান্তোয়া, সন্দেশ, একই পাত্রে দু’রকম মিষ্টি। একটু বেশি মিষ্টি নিলে বাঞ্ছারাম প্যাকেটটা একটা সিন্থেটিক ব্যাগে ভরে দেয়। এই ব্যাগের একদিকে ২৮ রকম মিষ্টির রেখাঙ্কন থাকে পিক্টোগ্রামের আদলে। একই ছবি থাকে অন্যদিকেও। হুগলি শ্রীরামপুরের সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন জায়গার দোকানের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা গেছে। বহড়ু ও জয়নগর অঞ্চলের মিষ্টির দোকানে বাক্স ও ব্যাগের গায়ে প্রায়ই থাকে খেজুর গাছ, গাছে হাঁড়ি বাঁধার ও গুড় জ্বাল দেওয়ার দৃশ্য।

একই দোকান একাধিক ডিজাইনের নানান সাইজের প্যাকেট ব্যবহার করে। আবার শিয়ালদার কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এর মতন কেউ কেউ একই নকশার ভিত্তিতে তৈরি নানান ধরনের প্যাকেট ব্যবহার করে থাকেন। ন্যূনতম একটা সন্দেশ দেওয়া যাবে এমন প্যাকেট থেকে প্রায় দু’কেজি ওজনের মিষ্টি ধারণক্ষম প্যাকেটের ব্যবস্থা থাকে। বিক্রির ধরনের ওপর নির্ভর করে এটা।

প্যাকেটের গায়ে ক্রেতাবান্ধব ও গুডউইল-সচেতন বিক্রেতা মিষ্টির স্থায়িত্ব, কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় কতক্ষণ মিষ্টির গুণমান অক্ষুণ্ণ থাকবে– তা জানিয়ে দেন। উদাহরণস্বরূপ মহেশের কথা বলা যেতে পারে। এঁদের প্রতিটি প্যাকেটে সহজেই চোখে পড়বে এমনভাবে লেখা থাকে ‘4°C or 4 Hr’। তৎসহ লেখা থাকে এই চেতাবনি: ‘মিষ্টান্নের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, গুণ এবং মান এক দিবসেই সীমাবদ্ধ।/ বিলম্বে আস্বাদনে ছন্দপতন।’ কেউ এ-ব্যাপারে রীতিমতন ফিল্মি ডিটেইলস দিয়ে দেন। কলকাতার কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট-এর শ্রী লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যেমন। এঁদের প্যাকেটে পাবেন ভোক্তার উদ্দেশে এই ঘোষণা: ‘…Consume Laddu & Khoya Sweets within 2 days./ Consume all Milk & Bengali Sweets on the same day or refrigerate it./ Consume Ghee, Kaju, Badam & Pista sweets within 5 days./ Keep in a cool & dry place, away from direct sunlight.’ বক্তব্যটুকু বাংলাতে অবশ্যই থাকা উচিত।

অনেকসময় থাকে আকর্ষণীয় ছোটো ক্যাপশন, ছড়া, গুণমান সম্পর্কিত ঘোষণা, শাখা পরিচিতি, দোকানের প্রতিষ্ঠাবর্ষ ও বিশেষ ধরনের মিষ্টি তৈরিতে পারদর্শিতার উল্লেখ। এসবই মিষ্টির লোকগাথার মতন। এগুলোর সঙ্গে পরিচিতির মধ্য দিয়ে মিষ্টিসঙ্গ আরও নিবিড় ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে।

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কয়েকটি ক্যাপশনের নমুনা–

‘মিষ্টিকথায়… মিষ্টিমুখে… মিষ্টিস্বাদে…’ (মহেশ চন্দ্র দত্ত)

‘বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার মিষ্টি’ (আদি হরিদাস মোদক)

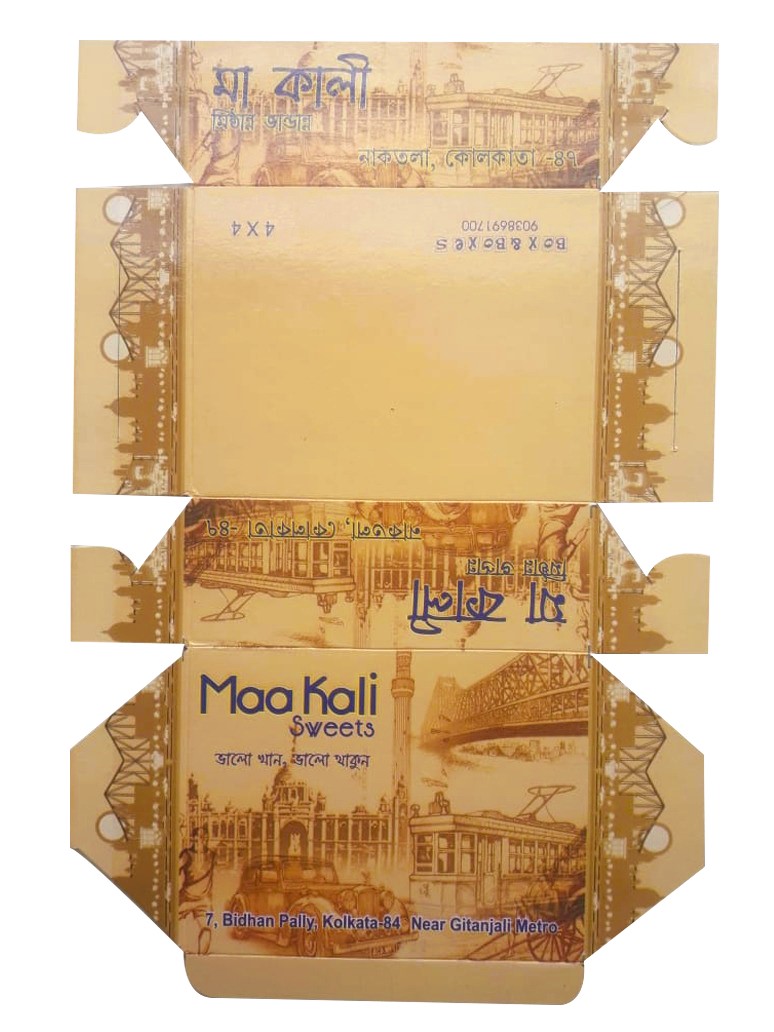

‘ভালো খান, ভালো থাকুন’ (মা কালী সুইটস)

‘ভুবনজয়ী স্বাদ পেতে…’

‘এ স্বাদের তুলনা নেই’

‘দুনিয়ার সেরা মিষ্টান্ন’

‘খেলে দিল খুশ, মন হবে প্রসন্ন’

‘সামাজিক ও ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মিষ্টির বিশ্বস্থ যোগানদার’

‘Traditional Bengali Sweet’s Own Home’

‘নিজে খান, অন্যকে খাওয়ান’

‘মিষ্টি মুখে সম্পর্ক গড়ি আমরা’

‘বন্ধুত্ব করুন মিষ্টি মুখে’

‘মিষ্টি সম্পর্ক, মিষ্টি দিয়ে, খেয়ে ও খাইয়ে!’

জানি না, ৭৮নং রুটের বাসের পেছনে লেখা (১৯৯৮) ‘মিষ্টি খাওয়ালেই সে মিষ্টি মানুষ হবে তার গ্যারান্টি নেই’-এর খবর পেলে তাদের প্রতিক্রিয়া কীরকম হবে!

কয়েকটা লোকছড়া, যা ছিল মিষ্টির প্যাকেটের ক্যানভাসে–

রসগোল্লা ছানাবড়া

খেলে চোখ ছানাবড়া

বলিহারি, মিষ্টি না খেয়ে থাকো কী করে

তাতো মোর জানা নেই।

খাও মনোহরা

মিষ্টির সেরা ছড়া

সন্দেশে মন নেই?

আবার খাবো খাইয়ে দেখো

ভুল হবে না যাচাই

এসব দেখে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে মিষ্টিমায়ায়। ‘মিষ্টিকথায় মোদের জিভ শুকায় না গো’– এই প্রবাদটি লেখা থাকতে দেখেছিলাম (১৯৮৮-’৮৯) বেলেঘাটার এক অধুনালুপ্ত মিষ্টির দোকানের বাক্সের গায়ে। শেষের ওই ‘গো’-ধ্বনিটাই সকল আন্তরিকতার ভরকেন্দ্র বলা যেতে পারে।

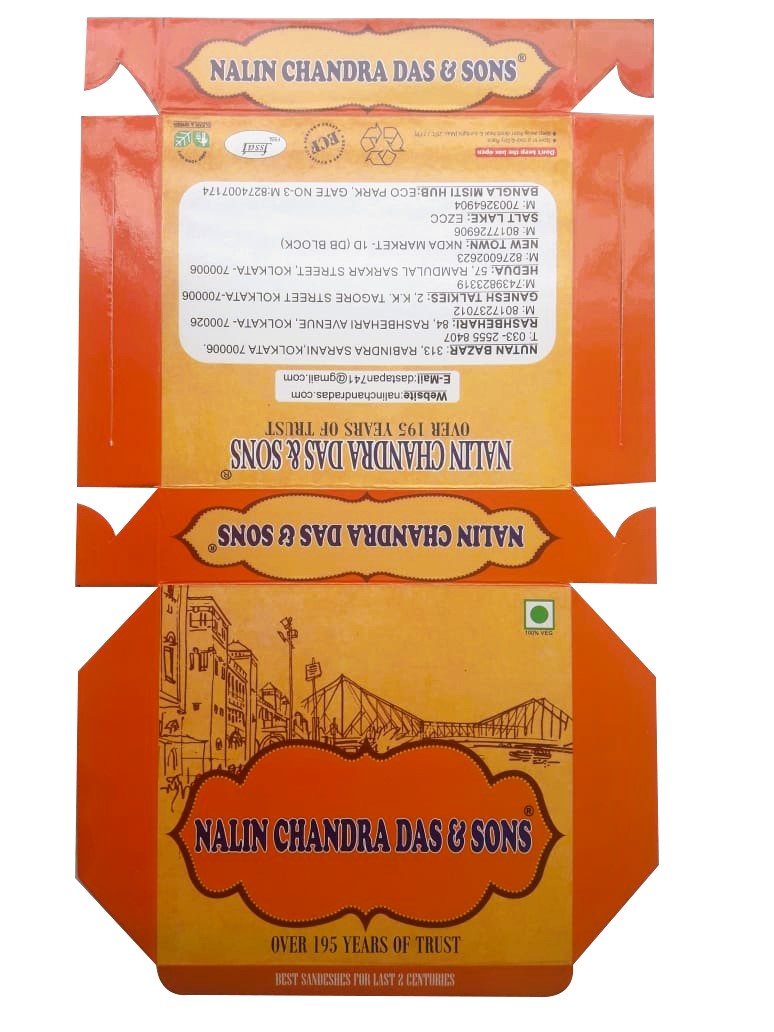

আত্মপ্রচার টাইপেরও (অবশ্যই ইতিবাচক) থাকে: ‘বঙ্গের আদি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিষ্টান্ন বিক্রেতা’ (পুঁটিরাম); ‘দুনিয়ার মিষ্টির সেরা ঠিকানা’; ‘মিষ্টির দুনিয়ার বেতাজ বাদশা’; ‘মিষ্টি জগতের শেষ কথা’; ‘সেরা মিষ্টির সেরা ঠিকানা’; ‘OVER 195 YEARS OF TRUST’ ও ‘BEST SANDESHES FOR LAST 2 CENTURIES’ (শেষ দু’টি নলিন চন্দ্র দাশ-এর); ‘The Most Reliable Sweets Maker’ ইত্যাদি। অনেকসময় থাকে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, ফেসবুকের হদিশও। এসবই হতে পারে সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে আলাপের সূত্র।

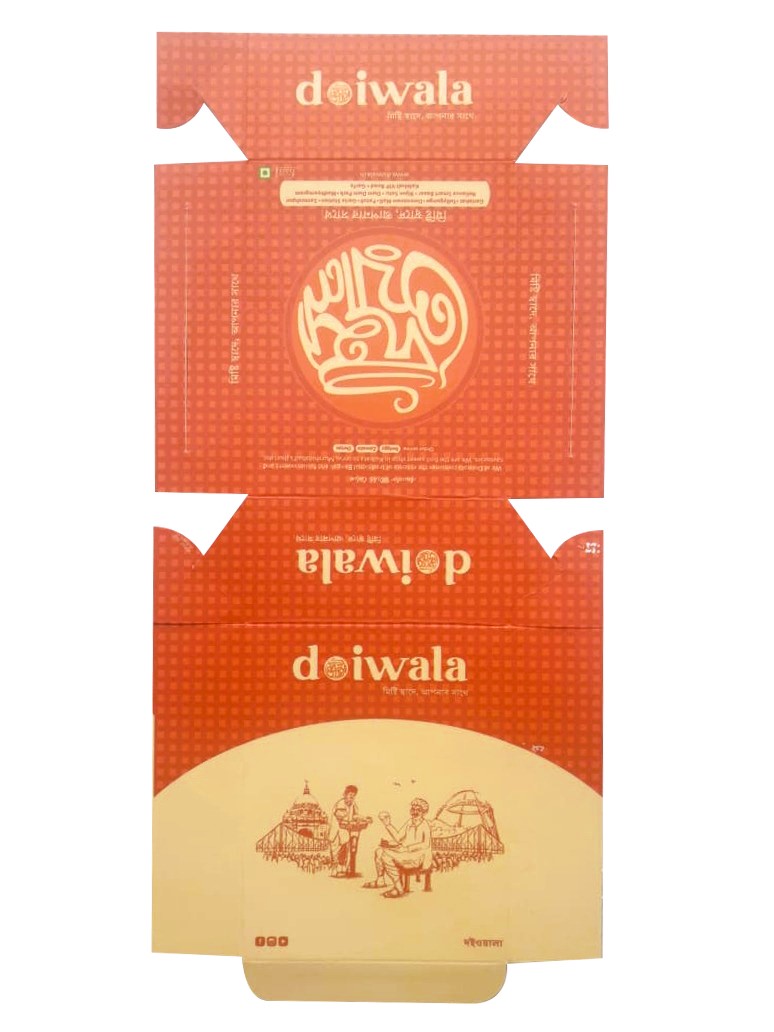

ভীম নাগ এবং নলিন চন্দ্র দাশ অ্যান্ড সন্স-এর বাক্সে প্রতিষ্ঠানের বয়সের উল্লেখ থাকে। ভদ্রেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয় সুইটস্-এর প্যাকেটে পাবেন চোখ জুড়িয়ে যাওয়া নকশার আমেজ। নলিন চন্দ্র দাশ, আদি হরিদাস মোদক, নাকতলার মা কালী সুইটস প্রমুখের প্যাকেটের অলংকরণে থাকে কলকাতার সিগনেচার স্থাপত্য, ট্রাম, রিক্সা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ব্রিজ প্রভৃতির রেখাচিত্র। কখনও সিপিয়া টোনে। দইওয়ালা-র প্যাকেটে দেখবেন নিউটাউনের কলকাতা আই-এর স্ট্রাকচার! এভাবেই কলকাতার সেকাল থেকে একালের চালচিত্রের হদিশ পেতে পারেন, মিষ্টি যাদের সোহাগ-স্পর্শে কোলে-কাঁখে পৌঁছে যায় মিষ্টান্নসেবীদের দুয়ারে।

এবারে যার কথা বলব সে কেবল ব্যতিক্রমীই নয়, সমসময়ে এই ধারার সম্ভবত এক ও একমেবাদ্বিতীয়ম্ নমুনা। শিয়ালদার কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এর সবরকমের প্যাকেটে পাবেন একই নকশার ছোঁয়া। শুধু পরিবর্তন হয় বেস কালারে। সাদা বা হলুদ। তার ওপর গাঢ় বেগুনি রঙে প্রথিতযশা কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা কার্টুন। এই দোকানের মিষ্টি তাঁর রসনাকে তৃপ্ত করেছিল। যাওয়ার আগে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মনের আনন্দে একটা সাদা কাগজে তিনি কার্টুনটা এঁকে উপহার দেন কাউন্টারে বা তৎকালীন মালিককে। কর্ণধারের উপস্থিত বুদ্ধি– তৎক্ষণাৎ তিনি শিল্পীর কাছে জানতে চান, ছবিটা তাঁদের প্যাকেটে ছাপতে পারেন কিনা? সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন শিল্পী। সেই থেকে এঁদের দোকানে চণ্ডীবাবুর আঁকা কার্টুনের ছবিওয়ালা বাক্স ব্যবহার চালু হল। যে ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে।

সব মিলিয়ে মিষ্টির বাক্স নেহাতই একটা কেজো হাতিয়ার নয়। ভুললে চলবে না বাক্সের স্নেহ-মায়া-স্পর্শের ঘেরাটোপে থেকেই সে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রসনার ধনকে পৌঁছে দেয় আমাদের দোরগোড়ায়। একটা পর্যায়ে মোড়কই কতকটা মিষ্টির পালিত মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাকে কেয়ারটেকার ভেবে অবহেলা করলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার প্রভাব পড়বে সংশ্লিষ্ট মিষ্টির ওপর। অথচ বাস্তবে মিষ্টির বাক্স থ্যাঙ্কলেস জব পালন করে। ফুটবল মাঠের রেফারির মতন। ভালোভাবে কোলে-কাঁখে আগলে বাড়ি বয়ে আনলেও কারও ন্যূনতম মনোযোগ পায় না। যত সুন্দরই হোক দেখতে, আমরা তাকে সংরক্ষণ করার কথা ভাবা দূর অস্ত ফিরেও তাকাই না বিশেষ। অথচ মিষ্টি ভেঙে গেলে বা মাঝপথে বাক্সের ফেস ডিফেসড্ হলে সে নিয়ে সমালোচনায় পিছপা হই না। এই মানসিকতা ও সংস্কৃতি যত দ্রুত বদলায় ততই মঙ্গল আমাদের মিষ্টি সংস্কৃতির। ট্র্যাডিশনাল মিষ্টির সঙ্গে আধুনিক বিপণনের মেলবন্ধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের এই দুয়োরানি যত তাড়াতাড়ি তার ইমেজ বদলে স্মার্ট ও আধুনিক হবে, তাতে আখেরে লাভ আমাদেরই।

ধ্যাড়া টানার আগে যেটা না বললেই নয় তা হল, মিষ্টির বাক্সের এই সন্দর্ভের তিনটে অক্ষ আছে। এক, খাদ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, বিপণন কৌশল ইত্যাদি। দুই, সেইসব ফ্যাক্টর যার দ্বারা মিষ্টি, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে খাদ্য তালিকায় স্থান করে নেয়। তিন, মিষ্টি সম্পর্কে ব্যক্তি ও পারিবারিক ধ্যান-ধারণার বদল যা মিষ্টি খাওয়ার ধরনকে গড়েপিটে নেয় ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনের সমন্বয়েই পেতে পারি আমরা মিষ্টির বাক্স রচনার সঠিক দিশা।

[বাক্সের ছবি প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে]

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved