দেশে প্রশিক্ষিত নার্সের ভয়ংকর অভাব নিয়ে ১৯৩৫ সালে ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকায় চিঠি দিয়েছিলেন তারকনাথ দাস। বঙ্গলক্ষ্মী-র সম্পাদকও পত্রিকার পাঠকদের এ বিষয়ে ভাবতে বলেছিলেন। ঘরের মেয়েদের নার্সিংয়ের পেশায় পাঠানোর কথা তখনও ভাবতেই পারতেন না বাঙালি ভদ্রলোকেরা। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এদেশে নার্সিং প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেয় ইংরেজ সরকার। দিকে দিকে তৈরি হয় নার্সিং ট্রেনিং স্কুল। ইংরেজ সরকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বেশিরভাগ নার্সই ছিলেন ইউরোপীয় বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

৪.

ক্যুইজে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো প্রশ্ন হতে পারে: গোলাপ মোহিনী সরকার কে ছিলেন?

প্রশান্তকুমার পালের ‘রবিজীবনী’ ভালো করে পড়া থাকলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে। গোলাপ মোহিনী ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত নার্স। ১৯০২ সাল নাগাদ মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতার সময়ে তাঁর দেখাশোনা করতেন। ঠাকুর পরিবার বা অতি উচ্চকোটীর গুটিকয়েক পরিবারের অন্তঃপুরে মহিলাদের অসুস্থতায় বা প্রসবকালে দেশি বা মেম নার্সের আগমন ঘটে থাকলেও, সে সময়ের সাধারণ পরিবারে চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্নেহা সান্যালের লেখা থেকে জানতে পারি, দেশে প্রশিক্ষিত নার্সের ভয়ংকর অভাব নিয়ে ১৯৩৫ সালে ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকায় চিঠি দিয়েছিলেন তারকনাথ দাস। বঙ্গলক্ষ্মী-র সম্পাদকও পত্রিকার পাঠকদের এ বিষয়ে ভাবতে বলেছিলেন।

তবু ঘরের মেয়েদের নার্সিংয়ের পেশায় পাঠানোর কথা তখনও ভাবতেই পারতেন না বাঙালি ভদ্রলোকেরা। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এদেশে নার্সিং প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেয় ইংরেজ সরকার। দিকে দিকে তৈরি হয় নার্সিং ট্রেনিং স্কুল। ইংরেজ সরকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বেশিরভাগ নার্সই ছিলেন ইউরোপীয় বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এ নিয়ে আবার উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়দের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। স্নেহা সান্যালের লেখা থেকেই জানতে পারি, ১৯২২ সালে অ্যাসেম্বলিতেও এ নিয়ে বিতর্ক হয়। বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় জানতে চান, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত সমস্ত নার্সই কি ইউরোপীয় বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান? ভারতীয়দের নার্স হিসাবে নিযুক্ত করার কোনও বাসনা কি রয়েছে বাংলার সরকারের? বাংলার সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য স্যর সুরেন ব্যানার্জি দেশি নার্সের বিপুল অভাব মেনে নিয়েই বলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ২১ জন নার্স কাজ করছেন ইডেন হাসপাতালে।

তবে দেশি, বিদেশি, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিলিয়েও প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বাংলার সরকারের একটি রিপোর্ট অনুসারে, ১৯২৬ সালে সমস্ত বড় হাসপাতাল মিলিয়ে কলকাতায় নার্সের সংখ্যা ছিল ৪৫৪। দেশভাগের সময়ে এবং তার পরে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের অনেকে বিলেতে ফিরে যান। সেই শূন্যস্থান পূরণ করেন দেশের মেয়েরা। এমনকী, ইংরেজ আমলের তুলনায় নার্সের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫১ সালে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে নার্স হিসাবে কর্মরত ছিলেন ৩১৯৮ জন। ১৯৬১ সালে কলকাতায় নার্স এবং ডাক্তার বাদে অন্যান্য চিকিৎসাকর্মীর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৪৬৬৯। নার্সিং-এর ট্রেনিং দেওয়ার পাশাপাশি ধাত্রী বা দাইদের প্রশিক্ষিত করার কাজও শুরু করেছিল ইংরেজ সরকার। প্রশিক্ষিত ধাত্রীর চাহিদাও বাড়তে থাকে দেশে। ১৯৫০ সালের ‘যুগান্তর’ পত্রিকার কর্মখালি কলামে দেখছি কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি তিনজন পাশ করা ধাত্রীকে নিযুক্ত করতে চাইছে। ডিপ্লোমা ও প্রশংসাপত্র-সহ আবেদন করতে বলা হয়েছে (২ জুলাই)। ১৯৫৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় চাঁপদানি পৌর প্রতিষ্ঠান ‘এক জন অভিজ্ঞ পাশ করা মিডওয়াইফ’ চাইছে, মাসমাইনে ‘মাগ্গী ভাতা’-সহ ১১৮ টাকা।

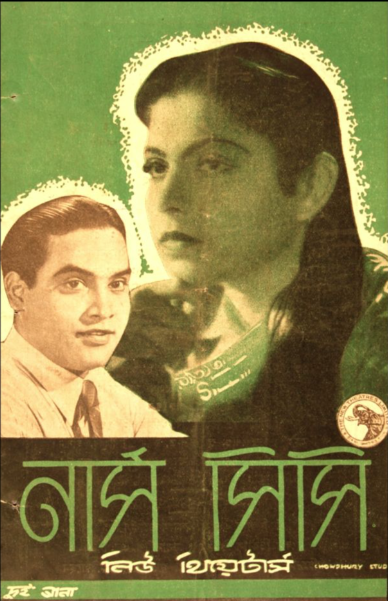

মেয়েদের পেশা হিসাবে ‘নার্সিং’ সম্পর্কে কিন্তু সে সময়ের মধ্যবিত্ত সমাজে অনেক ছুঁৎমার্গ ছিল। সেবা মেয়েদের সহজাত ধর্ম, এ রকম একটা বিশ্বাস থাকলেও, বাড়ির মেয়ে বিভিন্ন জাতের মানুষ, বিশেষত পুরুষদের স্পর্শ করবে, রাতবিরেতে ডিউটিতে যাবে, এটা মানতে অসুবিধা হত বহু মানুষের। বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে ১৯৪৭ সালে ‘নার্স সিসি’ নামের একটি সিনেমা মুক্তি পায়। পরিচালক সুবোধ মিত্র। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অসিতবরণ ও ভারতী। ভারতী দেবী অভিনীত চরিত্রটির আসল নাম সুষমা। পরিবারে অর্থাভাব চরমে উঠলে সে শহরে এসে নার্সের কাজে যোগ দেয়। তখন তার নাম হয় সিসি। অনুমান করে নেওয়া যায়, কয়েক বছর আগের গল্প বলা হয়েছে সিনেমায়, যখন নার্সিংয়ের পেশায় আসতেন মূলত ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরা। সমাজের বিশিষ্ট মানুষ যতীন্দ্রনাথের ছেলে ইন্দ্রনাথ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সিসির প্রেমে পড়ে। স্বভাব-গম্ভীর সিসিও বন্ধু রেখাকে ডেকে গান শুনতে চায়, ‘দখিন হাওয়ায় জাগো জাগো…।’ এদিকে সিসির বাড়ি থেকে চিঠি আসে। তার ছোট বোন বলে, যেহেতু সে নার্স, তার বিয়ে হওয়া শক্ত। অথচ অবিবাহিতা দিদি থাকতে বোনের বিয়ে দেওয়া অশোভন। তাই সুষমা বা সিসির বিয়ে ঠিক করা হয়েছে এক ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে। সে বিপদ কোনও মতে কাটিয়ে সিসি ফিরে আসে কলকাতায়। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়। এদিকে সে খবর পেয়ে মর্মাহত যতীন্দ্রনাথ। ‘বেঙ্গল নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন’-এর সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘অনেক বিত্তশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে নার্সদের আসতে হয়। তার সুযোগ গ্রহণ করে যদি কোনও নার্স তার কোনও অন্যায় বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করে– তবে তার চাইতে অপরাধ আর কিছু নেই।’ চরম অপমান বুকে নিয়ে সিসি তার সেবার কাজে দ্বিগুণ মন দেয়। পরে অবশ্য গল্প ফিল্মি মোড় নেয় এবং যতীন্দ্রনাথের বোধোদয় হয়।

আসলে কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে বহু মেয়ে, বিশেষত উদ্বাস্তু মেয়েরা অনেকেই যোগ দিতে শুরু করেন নার্সের চাকরিতে। ১৯৫৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘চলাচল’ বা ১৯৫৯-এর ‘দীপ জ্বেলে যাই’ সিনেমা দু’টিতে নাম বদলাতে হয় না বাঙালি নার্সকে। ১৯৫৩ সালে ‘বসুমতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘দীপ জ্বেলে যাই’-এর মূল কাহিনি, ‘নার্স মিত্র’। কাহিনিকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। নার্স কোয়ার্টার্সকে আশুতোষ বলছেন, ‘বাঙালি আর ফিরিঙ্গি মেয়ের জগাখিচুড়ি’। দিশি মেয়ে মেমসাহেবের বাংলা নকল করে মুখ ভেঙায়। মেমসাহেব দিশি মেয়ের পিঠে কিল বসিয়ে ছুটে পালায়। হাড়ভাঙা খাটুনির চাকরিতে দুর্লভ অবকাশটুকু হাসি-ঠাট্টায় ভরাট থাকে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজেই চিত্রনাট্য লিখলেও কিন্তু ‘দীপ জ্বেলে যাই’ সিনেমায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরা অনুপস্থিত। হয়তো গল্প সিনেমার রূপ নিতে নিতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নার্সের সংখ্যা সত্যিই কমতে শুরু করেছিল।

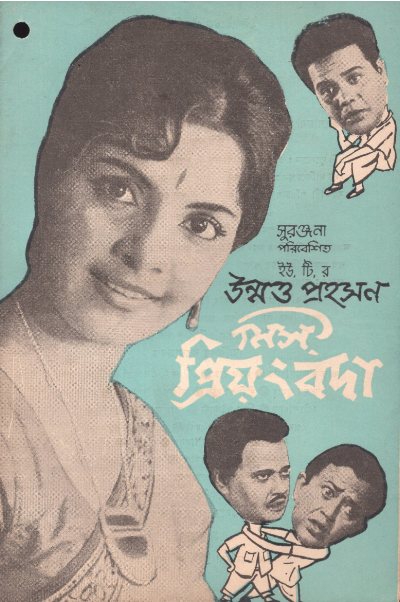

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল স্টাফ নার্স চেয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৬ এপ্রিল। লেখা: বেতন ১২৫ টাকা, তার সঙ্গে মিলবে নিখরচার আহার ও বাসস্থান। শুধু সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল নয়, সাধারণ বাড়িতে রোগীর দেখাশোনার জন্যও নার্সের প্রয়োজন সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু হয় এই সময়। ১৯৫৮ সালের ১ জুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় যেমন দেখছি, তারক প্রামাণিক রোডের বাসিন্দা জনৈক এস গুহ বিজ্ঞাপন দিয়ে বৃদ্ধার সেবার জন্য একজন নার্স চাইছেন, মাইনে ২৫ টাকা, খাওয়া-থাকা-সহ। এর ন’বছর পরে মুক্তি পাওয়া ‘মিস প্রিয়ম্বদা’ ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বাড়িতে মহিলা নার্স সেজে যান। সেখানে রোগিণী সেজে থাকা নায়িকার বৃদ্ধ মামা নার্সবেশী পুরুষটিকে উত্যক্ত করতে শুরু করে, আজকের দিনে সেই আচরণ ‘যৌন হেনস্তা’ হিসাবেই চিহ্নিত হবে। তিনি প্রথম দিনেই নার্স মিস প্রিয়ম্বদাকে বলেন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে চান, সিনেমা, থিয়েটার, নাচের আসর, সার্কাস, যেখানে হোক। নার্সদের পেশাগত ঝুঁকি কতখানি তার আন্দাজ দিতেই যেন কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত শ্লেষ মিশিয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথম দিনেই সার্কাস!’

কথা বলছিলাম অঞ্জলি আচার্যের সঙ্গে। ১৯৪৫ সালে ওপার বাংলায় জন্ম, পাঁচ বছর বয়সে বাবা আর ছোট বোনের সঙ্গে এপারে চলে আসেন উদ্বাস্তু হিসাবে। মা মারা গিয়েছিলেন আগেই। বাবাও মারা যান এপারে আসার পরে। ছোট বোন জানতেন বিয়ে করে ফেলাই জীবনে স্থিত হওয়ার একমাত্র উপায়। অঞ্জলি কিন্তু চেয়েছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে। বাবার মৃত্যুর পরে বিজয়গড়ে মামার বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। কে যেন খবর দেয় বাস্তুহারা মেয়েদের জন্য বিশেষ কোটা রয়েছে নার্সিং-এর ট্রেনিংয়ে। মনটা নেচে ওঠে, নিশ্চিন্ত আশ্রয় মিলবে, দু’বেলার খাবার পাওয়া যাবে, স্বপ্নের মতো ঠেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারি বৃত্তি নিয়ে নার্সিং পড়ার সুযোগ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন আমরা দেখেছি ১৯৫৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় (২০ এপ্রিল)। দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে অঞ্জলি দেখেন, তাঁর মতো অনেক মেয়েই সেখানে লাইন দিয়েছেন। শেষমেশ কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ‘ট্রেনি নার্স’ হিসাবে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান ২২ জন মেয়ে। সাদা ফ্রক, টুপি আর স্টকিংস-এ নিজেকে যেন অচেনা ঠেকেছিল প্রথম দিন। সকালে জলখাবার বলতে একটা বিস্কুট আর জলের মতো ট্যালটেলে এক কাপ চা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। কাজে ভুলচুক হলেই বকুনি। আস্তে আস্তে বাইশ জনের কুড়ি জনই ছেড়ে চলে যান। থেকে যান অঞ্জলি আর একটি মেয়ে। সমস্ত কাজ দায়িত্বের সঙ্গে মুখ বুজে পালন করতেন তা-ই নয়, মন-প্রাণ দিয়ে পড়াশোনাও করতেন, যাতে পরীক্ষায় ভালো ফল হয়। সিনিয়র দিদিরা বাড়ি থেকে আনা টিফিনের ভাগ দিতেন মুখচোরা পরিশ্রমী মেয়েটিকে। কেউ কেউ অবশ্য মুখ বেঁকিয়ে বলতেন, ‘ভিখিরি-কোটায় চান্স পাওয়া মেয়ে।’

…………………………..

মিস প্রিয়ম্বদা’ ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বাড়িতে মহিলা নার্স সেজে যান। সেখানে রোগিণী সেজে থাকা নায়িকার বৃদ্ধ মামা নার্সবেশী পুরুষটিকে উত্যক্ত করতে শুরু করে, আজকের দিনে সেই আচরণ ‘যৌন হেনস্তা’ হিসাবেই চিহ্নিত হবে। তিনি প্রথম দিনেই নার্স মিস প্রিয়ম্বদাকে বলেন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে চান, সিনেমা, থিয়েটার, নাচের আসর, সার্কাস, যেখানে হোক। নার্সদের পেশাগত ঝুঁকি কতখানি তার আন্দাজ দিতেই যেন কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত শ্লেষ মিশিয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথম দিনেই সার্কাস!’

…………………………..

ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ভালো ফল হয় এবং অঞ্জলির পোস্টিং হয় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে। সেখানে কয়েক বছর কাটানোর পরে পোস্টিং হয় নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকেই অবসর নেন ‘মেট্রন’ হিসাবে। পদোন্নতির পথেই অবশ্য বিয়ে, সংসার, সন্তানের জন্ম, সবই হয়। এক গাল হেসে তিনি জীবনের গল্প শোনাতে বসেন। ‘আমার বিয়ে কী করে হল জানো? আমি ছিলাম কালো, দেখতে ভালো না। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই ফরসা, সুন্দর। শুধু এক জা ছিল, কালো। তাকে গায়ের রং নিয়ে অনেক কথা শুনতে হত। সে আমাকে দেখে ভাবল, এ যদি ছোট বউ হয়, তবে আমাকে আর কেউ কালো বলবে না। শাশুড়ি অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলে আমার স্বামীকে বলেছিলেন, এই মেয়ের দায়িত্ববোধ আছে।’ বাড়ির বউ নার্স, বিষয়টা মেনে নিতে না পেরে আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই বিয়েতে আসেননি।

সারা জীবন দায়িত্বপালনে এতটুকু ফাঁকি দেননি অঞ্জলি। ভোরবেলার শিফটে ডিউটি থাকলে চারটেয় উঠে সংসারের রান্নাবান্না করে রেখে বেরতেন। স্বামীও যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। শ্বশুরবাড়িতে স্থান সংকুলান হয়নি বলে ভাড়াবাড়িতে উঠতে হয়েছিল। ছেলে কৌশিককে কে দেখত– জিজ্ঞেস করলে ভারি মজার একটা গল্প বলেন অঞ্জলি। কৌশিকের যখন চার বছর বয়স, তাকে পাড়ারই একটি স্কুলে দেন। স্কুলের ভিতরেই একটি ক্রেশ চালাতেন পাড়ার দুই অকৃতদার বৃদ্ধ। পাড়ার লোকে বলত ‘দুই দাদুর বোর্ডিং’। দাদুরা নাকি শাসনের পাশাপাশি যত্নও করতেন খুব। বলি, ‘বাঃ, ভারি ভালো ব্যবস্থা তো বাচ্চা দেখার!’ আশির অঞ্জলি ঝকঝকে চোখে হেসে উঠে বাঙাল-টানে বলে ওঠেন, ‘কী যেন বলো তোমরা? ফরচুন ফেভার্স দ্য ব্রেভ!’

তথ্যসূত্র

SANYAL, SNEHA. “Institutionalization of Nursing as Profession in the Early Twentieth Century Bengal.” Indian Journal of History of Science, 2017.

Census of India, 1951, Volume VI, Part IV

Census of India, 1961, District Census Handbook, Calcutta, Volume II

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved