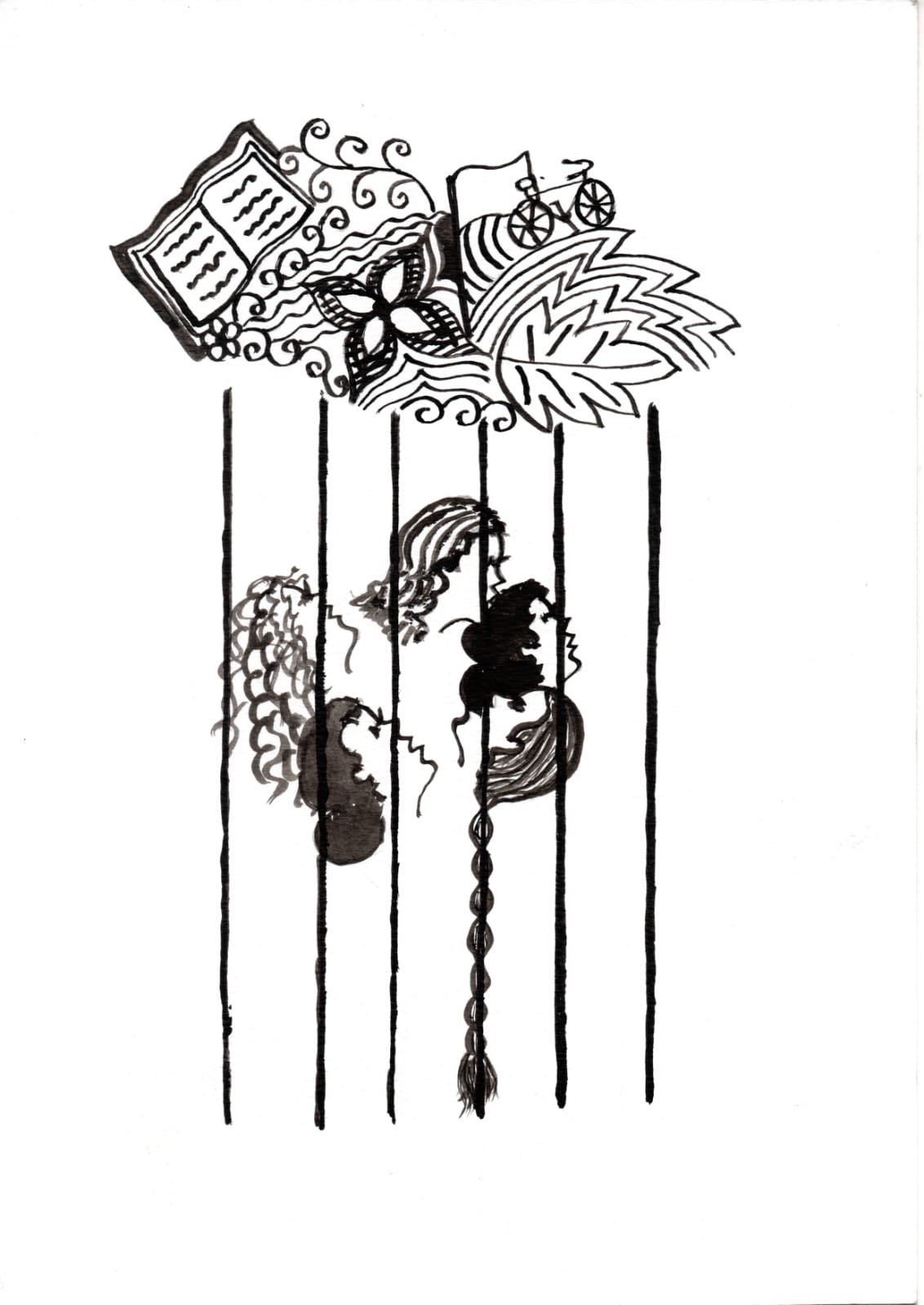

রাজবন্দিদের বয়ানে প্রায়েই উঠে আসে মুলাকাতের দিনের আনন্দের কথা। মাঝে মোটা জাল, তাই দিয়ে হয়তো প্রিয়জনের মুখটুকুও দেখা যায় না। চারপাশ ঘিরে সেপাই। হয়তো মন খুলে কথাও বলা যায় না, তবু সেই ১৫ মিনিটের জন্য সাজো-সাজো রব পড়ে যায়। মেয়েদের ওয়ার্ডে যার যেদিন মুলাকাতের দিন পড়ে, অন্যরা চুল বেঁধে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠায়। তবে এই আনন্দতেও যখন ইচ্ছে আঘাত হানতে পারে জেল কর্তৃপক্ষ। চাইলেই শাস্তি হিসেবে দেখা করার অনুমতি খারিজ করতে পারে। বন্দিদের চিঠি আটকে রাখতে পারে, সেন্সর করতে পারে। কথার মাঝে হঠাৎ কেটে যেতে পারে ফোন কল। চার দেওয়াল জুড়ে আবারও বিরাজ করে নীরবতা।

Mulaqat is a time

When women visit men in prison

And no one visits the women in prison.

– Haripriya Soibam

[মুলাকাত– একটা সময়,

যখন নারীরা যায় পুরুষের কারাগারে সাক্ষাতে,

আর নারীর কারাগারে দেখতে আসে না কেউ]

দুই বন্ধু। আঞ্জুম জামারুদ হাবিব, সাবা হুসেইন। নয়ের দশকে যখন কাশ্মীর আত্মনির্ধারণের লড়াইয়ে উত্তাল, তখন আঞ্জুম সেই লড়াইয়ে নারীর প্রশ্ন তুলে যাওয়া এক নিরলস কণ্ঠস্বর। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে তৈরি হুরিয়ত কনফারেন্সে আঞ্জুম ছিলেন একমাত্র নারী সদস্য। সাবা দিল্লি-নিবাসী গবেষক, নারী আন্দোলনের কর্মী। সাবার সঙ্গে আঞ্জুমের আলাপ কাশ্মীরে গবেষণা করতে গিয়েই। ২০০০ সালে। ভারত কাশ্মীরের সম্পর্কের নানান মোচরের মধ্যেও টিকে থেকেছে সেই বন্ধুত্ব। টিকে থেকেছে দু’জনের রাজনৈতিক যাত্রার মূলে থাকা গণতান্ত্রিক ভাবনা, নারীমুক্তির স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। ২০০৩-এ ভারত রাষ্ট্র তৎকালীন ‘সন্ত্রাসবাদ’ দমনের আইন পোটায় আঞ্জুমকে গ্রেপ্তার করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেই সময় অন্তত ১৫০ জন কাশ্মীরিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পোটা আইনে। আঞ্জুমের ঠাঁই হয় ৬ নং তিহার জেলে। চার বছরের কয়েদ-জীবন। তিহার জেল বরাবরই কাশ্মীরি মানুষের জন্য বিভীষিকাময়। কান পাতলেই জেল গার্ড থেকে অন্যান্য বন্দি– বিভিন্নজনের হাতে নিপীড়নের কথা শোনা যায়। সেই চার বছর ছিল আঞ্জুমের জীবনের অত্যন্ত কষ্টদায়ক, দুঃখের স্মৃতি। তিহারে ঠাঁই হতেই আঞ্জুমকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ দাগিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে নগ্ন করে সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। কাশ্মীরি নারী হিসেবে প্রতিদিন নানা অপমান, অত্যাচার সহ্য করতে হয়। একই সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের হাতেও প্রতিনিয়ত হেনস্থা হতে হয়। সামান্য খাতা, পেন চাইতেও বহু কাঠখর পোড়াতে হয়। তবে এই সবকিছুর পরেও আঞ্জুমকে সবচেয়ে আহত করেছিল বন্ধুদের নীরবতা। এই চার বছরে তাঁর সঙ্গে না-তো হুরিয়তের কেউ দেখা করেছিল, না তাঁর নারী আন্দোলনের বন্ধুরা। জেল থেকে বেরিয়ে যখন আঞ্জুমের সাবার সঙ্গে দেখা হয়, তিনি প্রশ্ন করেন, ‘ক্যা দোস্তি অ্যাইসি নিভাই জাতি হ্যাঁয়?’ (এভাবেই কি বন্ধুত্ব পালন হয়?)

রাজবন্দি মেয়েদের ইতিহাস নথিভুক্ত করতে ঐতিহাসিক উমা চক্রবর্তী আঞ্জুমের সাক্ষাৎকার নিলে আঞ্জুম সেই ক্ষতর কথা বলেন। সাবাও ক্যামেরার সামনে অকপটে স্বীকার করেন সেই সময় রাষ্ট্রের নজরদারির ভয়ে তাঁর অপারগতার কথা। দুই বন্ধুর এই কথোপকথনেই রচিত হয় এক অন্য গল্প। ভারত ও কাশ্মীরের গল্প। কাশ্মীরি মানুষের ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ও তাঁদের ভারতীয় বন্ধুদের নীরবতার গল্প। সেই গল্পেই উমা চক্রবর্তী তুলে ধরেন ২০২০-র ৩৭০ ধারা বাতিল-পরবর্তী অবরুদ্ধ কাশ্মীর ও ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের নীরবতার কথা। ছবির নাম কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের এক কবিতার থেকে ধার নিয়ে রাখেন, ‘দরবার এ ওয়াতন’ (in the court of people)। জনতার দরবারে। ছবির শেষেও তাই জনতার দরবারে ঘুরপাক খেতে থাকে আঞ্জুমের প্রশ্ন, এভাবেই কি বন্ধুত্ব পালন হয়?

আসলে আঞ্জুম ও সাবার এই কথোপকথন স্রেফ বন্ধুত্বের কর্তব্য ভঙ্গ করার সরল গল্প নয়। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা গ্রেপ্তার হওয়া সঙ্গে সঙ্গেই বিনা বিচারেই মানুষকে অপরাধী করে দেয় এবং প্রশ্নের মুখে ফেলে তার সমস্ত সম্পর্ককে। বন্দিদের সঙ্গে কোনওরকম আত্মীয়তাও যেন অপরাধ। সাবার ভয়, সাবার অপারগতা আসলে আমাদের বিচারব্যবস্থার অপরাধীকরণের এই প্রক্রিয়াটিকেই উন্মোচিত করে। পরিষ্কার করে কীভাবে এই বিপজ্জনক মেয়েদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত মানুষও সন্দেহের আওতায় চলে আসে। রাষ্ট্র কাউকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ দাগিয়ে দিলে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রাখা সমস্ত মানুষ নজরদারিতে চলে আসে। সমস্ত মানুষের ওপরেও ‘অপরাধী’র তকমা লেগে যায়। মণিপুরি কবি হরিপ্রিয়া সইবামের কবিতাও একভাবে এই ব্যবস্থাটার কথাই বলে। যেখানে পুরুষ বন্দি হলেও তাঁর পরিবারের নারীরা কর্তব্যবদ্ধ হয় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু নারীরা কয়েদখানায় গেলে? সামাজিক নিয়মে পুরুষদের সেই কর্তব্য থাকে না, আর কর্তব্যবদ্ধ না হলে কি কেউ যায়? যেখানে দেখা করতে যাওয়া, সম্পর্ক রাখকেই রাষ্ট্র ‘অপরাধ’ মনে করে? কয়েক লাইন পরেই হরিপ্রিয়া লেখেন:

The prison raids homes, gathering evidence of humanity

sniffing out the prophetic poets of doom and hope

without a trial.

Indifference is a virtue

unpunished by law.

[কারাগার হানা দেয় ঘরে ঘরে,

মানবতার প্রমাণ জড়ো করে–

নিঃশব্দে খোঁজে তারা ধ্বংস ও আশার কবিদের,

নির্বিচারে হরণ করে তাঁদের কণ্ঠস্বর

উদাসীনতা এখানে এক গুণ,

আইনের চোখে তা অপরাধ নয়।]

আসলে রাষ্ট্র এই উদাসীনতাই চায়। তাই সর্বতোভাবে চেষ্টা করে বন্দিদের সঙ্গে বাইরের মানুষের সম্পর্কে ছিন্ন করতে। জেলের ভেতর বন্দিদের দমন করে রাখার এক সহজ কৌশল তাঁদের প্রিয়জনদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। প্রায় সমস্ত জেলেই মুলাকাতের জন্য নির্দিষ্ট দিন স্থির থাকে। সপ্তাহে একদিন। বিচারাধীন বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে একদিন যেতে হবে। সাজাপ্রাপ্তদের জন্য বরাদ্দ অন্য একদিন। কোথাও জেল কর্তৃপক্ষ সদয় হলে সপ্তাহে একদিন ১৫ মিনিটের ফোন কল বরাদ্দ থাকে। কোথাও বা ক্ষণিকের ভিডিও কল। চার দেওয়ালে আবদ্ধ থাকা বন্দিদের জেলজীবনে এই ১৫ মিনিটই অক্সিজেন। রাজবন্দিদের বয়ানে প্রায়েই উঠে আসে মুলাকাতের এই দিনের আনন্দের কথা। মাঝে মোটা জাল, তাই দিয়ে হয়তো বা প্রিয়জনের মুখটুকুও দেখা যায় না। চারপাশ ঘিরে সেপাই। হয়তো বা মন খুলে কথাও বলা যায় না, তবু সেই ১৫ মিনিটের জন্য সাজো-সাজো রব পড়ে যায়। মেয়েদের ওয়ার্ডে যার যেদিন মুলাকাতের দিন পড়ে, অন্যরা চুল বেঁধে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠায়। তবে এই আনন্দতেও যখন ইচ্ছে আঘাত হানতে পারে জেল কর্তৃপক্ষ। চাইলেই শাস্তি হিসেবে দেখা করার অনুমতি খারিজ করতে পারে। বন্দিদের চিঠি আটকে রাখতে পারে, সেন্সর করতে পারে। কথার মাঝে হঠাৎ কেটে যেতে পারে ফোন কল। চার দেওয়াল জুড়ে আবারও বিরাজ করে নীরবতা।

আঞ্জুমের পর সাবার আবারও ফৌজদারি আইনের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে ২০২০-তে। ভীমা কোরেগাঁওয়ের মিথ্যে মামলায় তাঁর পার্টনার গৌতম নওলখাকে গ্রেপ্তার করলে সাবাকে লড়াই করতে হয় মুলাকাতের অধিকারের জন্য। জেল কর্তৃপক্ষ জানান, মুলাকাতের অধিকার শুধুমাত্র পরিবার ও বৈবাহিক সঙ্গীর আছে। সাবা ও গৌতম প্রায় ৩০ বছর একসঙ্গে আছেন। কিন্তু বিবাহিত সঙ্গী না হওয়ায় সাবাকে মুলাকাতের অধিকার দিতে নারাজ থাকে জেল কর্তৃপক্ষ। সেই অধিকারের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় সাবাকে।

একই নিয়মে নিয়ন্ত্রণ চলে পশ্চিমবঙ্গের জেলেও। রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কারবাস হলেও তাঁর সংগঠনের কমরেডদের মুলাকাতের অধিকার নেই সেখানে। রাজনৈতিক বন্দিরা যাতে অন্য বন্দিদের সংগঠিত করে জেলের নিয়ম, প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন না করতে পারে, তাই ছ’মাস, এক বছর অন্তর প্রায়ই বদলি করা হতে থাকে তাঁদের। চলতে থাকে শাস্তিমূলক বদলিও। প্রায়ই বাড়ি থেকে অনেক দূরের কারাগারে রাখা হয়। ১৪ বছর ধরে বন্দি, লালগড় আন্দোলনের সংগঠক, কল্পনা মাইতির বাড়ি মেদিনীপুরের পটাশপুর। অথচ দীর্ঘ সময় তাঁকে রাখা হয় আলিপুর মেয়েদের জেলে। বাবা অসুস্থ হওয়ায় লড়াই করে কল্পনাকে বদলি নিতে হয় মেদিনীপুর জেলে। একইভাবে ঝাড়গ্রামের বিনপুরের মেয়ে ঠাকুরমণি মুর্মু। ৮ বছর ধরে বন্দি। দমদম সেন্ট্রাল জেল ঘুরে এখন ঠাঁই আলিপুর মেয়েদের জেলে। বেলপাহাড়ির মেয়ে শোভা মুন্ডার সাম্প্রতিক ঠিকানা মেদিনীপুর জেল। তাঁর স্বামী রাজারামের ঠিকানা বহরমপুর জেল। বহু আবেদনেও তাঁদের এক জেলে রাখার অনুরোধে কর্ণপাত করেনি সরকার। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বন্দি দমদমের বাসিন্দা জয়িতা দাসের ঠিকানা অসমের জেল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায় নিয়মিত দেখা করতে যাওয়া। দিন আনি দিন খাই পরিবারের জন্য এই দেখা করতে যাওয়ার মানে এক দিনের রোজগার খুইয়ে যাতায়াতের টাকা জোগাড় করে তবে যাওয়া। বাড়ির লোক দেখা করতে না পারার মানে অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না পাওয়াও। অথচ বাড়ির লোক না পারলে যে বন্ধু, কমরেডরা যাবে তার জো নেই। যেখানে দুই বন্ধুর মাঝে সিনা টান করে রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে উদাসীনতাই কাম্য হয়ে যায়।

জামিনে মুক্তি পেলেও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি চলতেই থাকে। মহারাষ্ট্রের গঢ়চিড়লির হিরনদি সিং গওদে, তেলেঙ্গানা সীমান্তের এক গ্রামের মেয়ে পারোবাই পাটেল ৯ বছর বিচারাধীন বন্দি থেকে এনআইএ কেসে জামিন পেলেও তাঁদের শর্ত দেওয়া হয় কলকাতা না ছাড়ার। একইরকম শর্তে জামিন হন ভীমা কোরেগাঁও কেসে বন্দি সোমা সেন, সুধা ভরদ্বাজকে। সুতরাং জামিনের পরেও তাঁদের প্রিয়জনদের উপর নজরদারি, তাঁদের সমস্ত ওঠা বসে কথোপকথনে নিয়ন্ত্রণ চলতেই থাকে। সন্দেহের তালিকায় থেকে যায় তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-কমরেডরা। কিছু ক্ষেত্রে জেল থেকে বেরলেও তাই ঘরে ফেরা হয় না রাজবন্দি মেয়েদের। রাষ্ট্র, সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মাশুল চোকাতে হয় জেল থেকে বেরিয়েও। জেল থেকে বেরোনোর পর ননীবালাকে তাঁর পরিবার ঠাঁই দিতে অস্বীকার করে। সমাজ, পরিবার পরিত্যক্ত ননীবালার নাকি জীবনটা কাটে এক বস্তিতে। দুকড়িবালা জেল থেকে বেরোতেই তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। সন্তানকে একা মানুষ করতে বাধ্য হন তিনি। নকশালবাড়ি আন্দোলনের জন্য গোপীবল্লভপুরের কুনি টুডুকে জেল খাটতে হলে, জেল থেকে বেরোনোর পর তাঁর শশুরবাড়িতে ঠাঁই হলেও তাঁকে নানান লোকের সাথে থেকে ‘বেজাত’ হয়ে গেছে বলে তাঁকে ‘অচ্ছুৎ’, এক ঘরে করে দেওয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়েও সেই প্রিয়জনদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্র, হানা দিতে থাকে ঘরে, পরিবারে।

তবু এই রাষ্ট্রের চোখরাঙানি উপেক্ষা করেই জেল এবং বাইরের প্রিয়জনদের সেতু গড়তে থাকে। জামিনপ্রাপ্ত বন্দিরা জান কবুল করেন ভিতরে থাকা বন্ধুদের বার্তা তাঁর প্রিয়জনদের পৌঁছে দিতে। নজরদারিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই চলতে থাকে চিঠি চালাচালি। জেলের ভেতরও চলতে থাকে আন্দোলন। প্রিয়জনদের কাছে যাওয়ার জন্য, ক্ষণিকের মুলাকাতের জন্য। এই পৃথিবীকে আগামীর শিশুর বাসযোগ্য করতে চাওয়ার স্পর্ধা দেখানোয় যাঁদের অনাত্মীয় করতে চায় রাষ্ট্র, মুছে দিতে চাইছে তাঁদের বহু সংগ্রামে গড়া বন্ধুত্ব, সংগ্রামের সম্পর্কগুলোকে, জনতার দরবারে তাঁরা সবাই যেন আঞ্জুমের সেই প্রশ্নটাই রাখছে– ‘এভাবেই কি বন্ধুত্ব পালন হয়?’ প্রশ্ন করছে আমাদের নীরবতাকে, আমাদের নৈতিকতাকে, আমাদের দায়বদ্ধতাকে। সেই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি উদাসীন থাকব, না বন্ধু হবো? জনতার দরবারে এই প্রশ্ন, এই দ্বন্দ্বই ঘুরপাক খাচ্ছে বছরের পর বছর।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved