বিশ্বসাহিত্যে মাত্র এই দু’খানি মডেলই যে আছে, তা নয়। এছাড়াও আছে police procedural, যেখানে আদপেও স্কিল, বা ব্রিলিয়ান্সের জায়গা নেই। মার্কিন হার্ড-বয়েল্ড ধারার গোয়েন্দারাও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, তাকে একা কাজ করতে হয় নিজের নিয়মমাফিক। কিন্তু পুলিশ যখন ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করে, তখন তো নিয়ম মেনে করতে হয়। শুধু একটি ক্রাইমের ওপর ফোকাস করা যায় না, এমনকী, হোমসের মতো কোন অপরাধ তিনি সমাধান করবেন, তার বাছবিচারও করা যায় না। পুলিশকে একটা সিস্টেম মেনে চলতে হয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে হয়। সেখানে বুদ্ধির চেয়ে শ্রম, টিমওয়ার্ক, ধৈর্য বেশি জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সিস্টেমই সেখানে সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে পড়ে। অদ্ভুত লাগে ভেবে যে, আমাদের ‘দারোগার দপ্তর’ কিন্তু এই মডেলকে সাহিত্যের জগতে হয়তো পাশ্চাত্যের আগেও নিয়ে এসেছিল।

১১.

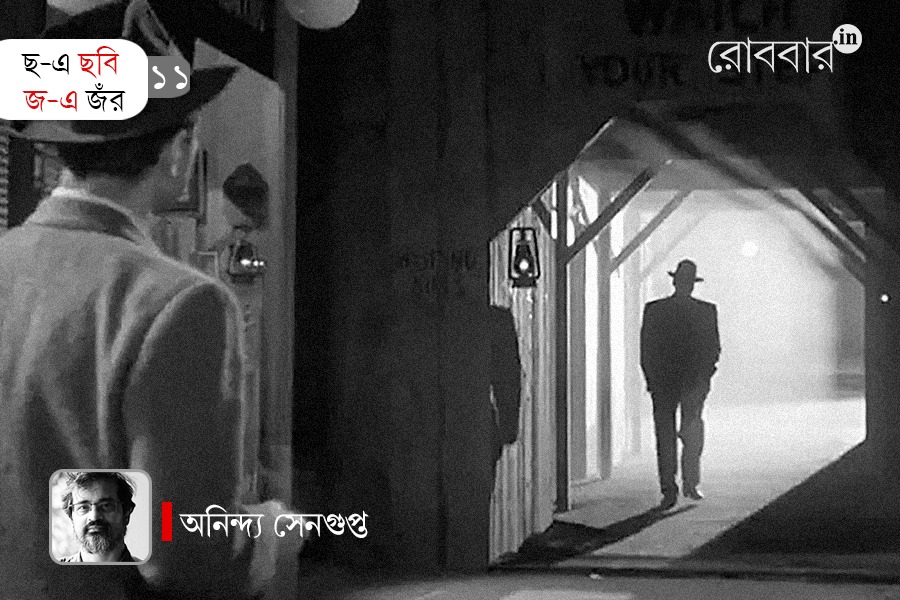

‘ফিল্ম নোয়া’ নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেকটি জঁর নিয়ে কথা বলতেই হয়, কারণ এই জঁরটি ফিল্ম নোয়ার মধ্যে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে, সেটি হল গোয়েন্দা গল্প। সব ফিল্ম নোয়া যে গোয়েন্দা গল্প হবে, তার মানে নেই, আবার অনেক ফিল্ম নোয়াই হল গোয়েন্দা গল্প, অথবা তাতে একটি কেন্দ্রীয় রহস্য সন্ধানের প্লট আছে, নিদেনপক্ষে ক্রাইম তো কেন্দ্রীয় থিম হিসেবে থাকবেই।

এই কিস্তি গোয়েন্দা গল্প নিয়ে, কারণ আমি আবার ফিল্ম নোয়ায় ফিরব। গোয়েন্দা গল্পের প্রসঙ্গ আনলেই বাঙালির কিঞ্চিত অদ্ভুত জঁর কেন্দ্রিক retardation-এর কথাও বলতে হয়। অর্থাৎ, এক অদ্ভুত কারণে বাঙালির গোয়েন্দা গল্পের ধারণার ঐতিহাসিক বিবর্তন হয়নি। বাঙালির সাংস্কৃতিক ভাবনায়, বিশেষ করে বাঙালি সিনেমা ভাবনায়, গত আড়াই তিন দশক ধরে কেবলই ফেলুদা-ব্যোমকেশ-মিতিনমাসি ইত্যাদি চরিত্র কেন্দ্র করে চর্বিত-চর্বন চলছে। এই মডেলটা মূলত কীরকম? একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ম্যাভেরিক, দাদা (বা দিদি) সুলভ চরিত্র থাকবেন। তিনি একেনবাবুর মতো ‘ফানি’-ও হতে পারেন, বা গোরার মতো ক্ষ্যাপাটে, কিন্তু আসলে তিনি জিনিয়াস। তার কাছে একখানি কেস আসবে, তিনি সেই রহস্য সমাধান করবেন। তাঁর কয়েকজন সহকারী থাকবে। Status Quo থেকে status quo disturbed হবে, ফের status quo পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, গোয়েন্দাটির হাততালি সহযোগে মঞ্চ থেকে বিদায় ঘটবে। এই হল তার প্লটের মডেল। এই মডেলের আদি টেমপ্লেট অবশ্যই কোনান ডয়েলের হোমস আর আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারো এবং মিস মার্পলের গল্প। সেই অত্যন্ত উপাদেয় গল্পগুলিতে এর বাইরেও বহু কিছু ছিল, কিন্তু এই হল তার সার। হোমসের পদ্ধতি আর পোয়ারো বা মার্পলের পদ্ধতির মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা এই শাঁস ছেটে আঁটি ধরে রাখা হ্রস্বীকরণে বাদ চলে যায়।

………………………………………

যদি আরেকটু দার্শনিকভাবে উপসংহার টানি, হোমস-পোয়ারোর ব্রিটিশ মডেলটা হল রেনেসাঁ-পরবর্তী ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিমানুষের ধারণার উদযাপন। দেকার্তীয় ‘I think, therefore I am’-জাতীয় যে ব্যক্তিমানুষের অনন্যতা, যেখানে ব্যক্তি এবং বিশ্ব আলাদা, ব্যক্তি নির্মোহভাবে যুক্তি দিয়ে বিশ্বের সমীক্ষা বা নিরীক্ষা ঘটাতে পারে, হোমস-পোয়ারোর মডেলটা হল তার চূড়ান্ত।

……………………………………….

এই ভাবনার বাইরে কি বাংলায় গোয়েন্দা গল্প লেখা হয়নি? হয়েছে, এখনও হয়। কিন্তু এই কলামে হয়তো আগেও বলেছি, একটি জঁরের বিবর্তন ঘটে পাঠককূলে তার উন্নত পরিগ্রহণে। সমস্যা ফেলুদায় নেই, সমস্যা হল আমরা ফেলুদার বিবর্তন চাই না হাতে মোবাইল ধরানো ছাড়া। বাংলা সমাজে সেটারই অভাব বলে আমরা বারবার সেই reductive সারাৎসারেই ফিরে যাই।

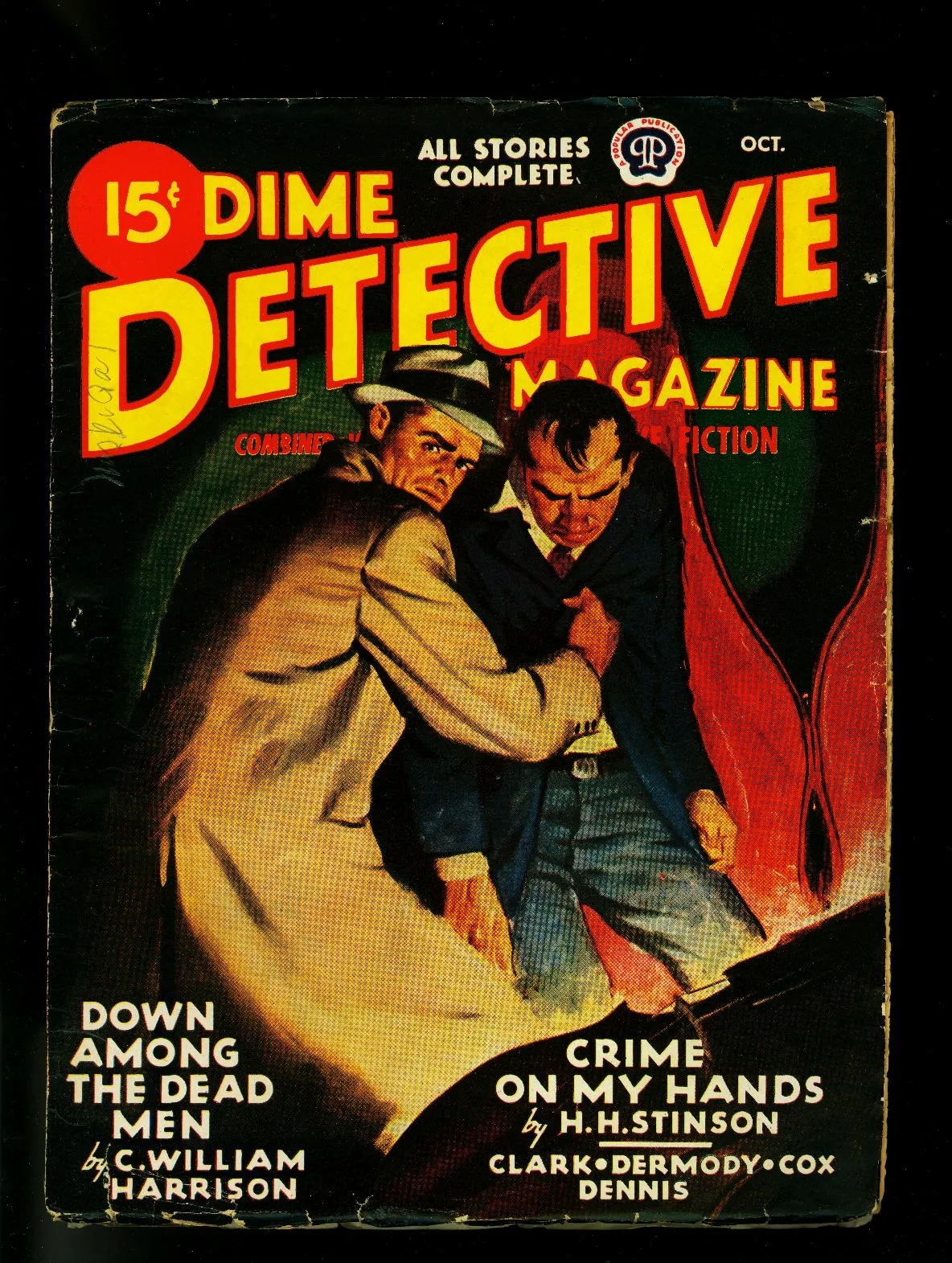

কিন্তু পাশ্চাত্য়ে সেই তিন-চারের দশকেই আটলান্টিকের অন্য পারে একদম ভিন্ন একটি মডেল উপস্থিত হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ড্যাশিয়েল হ্যামেটের কথা দিয়ে আমি এই কলাম শুরু করেছিলাম, পাঠক প্রথম কিস্তিতে ফিরে গিয়ে ঝালিয়ে নিতে পারেন। সেই ধারার আরেকজন পুরোধা হলেন রেমন্ড শ্যান্ডলার। তিনি ১৯৪৪ সালে The Simple Art of Murder প্রবন্ধটিতে হোমস-ক্রিস্টি ঘরানার গোয়েন্দা গল্পের একটি তীব্র সমালোচনা পেশ করেন। গল্পগুলি বাস্তবোচিত নয়, নেহাতই puzzle-solving-এর এক্সারসাইজ, বড্ড অভিজাত ইত্যাদি বলে। এই প্রবন্ধটির অর্থ এই নয় যে বিগত ব্রিটিশ-ইউরোপীয় মডেলটি বাতিল হল; বরং প্রবন্ধটির অর্জন হল এই যে ইতিহাসের বাঁকে আমাদের মডেলগুলি ফের রিবুট করে নিতে হয়, নতুন মডেল পেশ করতে হয়। বাঙালির পাঠাভ্যাস বা দেখার অভ্যেস সেইটাই চায় না।

হ্যামেট-শ্যান্ডলারদের গোয়েন্দারা হলেন প্রফেশনাল প্রাইভেট আই। তাঁদের ক্ষুরধার বুদ্ধির সেলিব্রেশনের জন্য এই গল্পগুলো লেখা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সেই গোয়েন্দাদের তুখোড় পন্থার হাততালি দেওয়ার জন্য কোনও মুগ্ধ সহকারীও তাঁদের পাশে থাকেন না, তাঁরা এতটাই একাকী মানুষ। তাঁদের গোয়েন্দাগিরি ‘শখের’ তো নয়ই, বহু ক্ষেত্রেও তাঁরা জীবিকার খাতিরে বেশ ক্লান্ত মানুষ। সত্যের অন্বেষণের কৌলীন্য তাঁদের নেই; গোয়েন্দাগিরি তাঁদের পেশা, অনেক ক্ষেত্রেই কাজটা শেষ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা। অন্ধকার গলিতে দুর্বৃত্ত দ্বারা প্রহৃত হওয়া তাঁদের অভ্যেসে আছে; যতক্ষণ জ্ঞান থাকে তাঁরাও উল্টে মারেন, তাঁদের আসল স্কিল হল সারভাইভালের। এই গোয়েন্দারা পৌরুষের নিষ্কলুষ পরাকাষ্ঠা নয়; তাঁরা মদিরাসক্ত, ধূসর নৈতিকতার বেশ খুঁতে টক্সিক মানুষ। তাঁরা এতটাই তিক্ত যে তাঁরা বোধহয় বিশ্বাসই করেন না যে, এই বিশ্বে নির্মল কোনও পরিসর আছে। তাঁরা নগরের কলুষতায় নিমজ্জিত problem-solver, পঙ্কিলতায় তাঁরা অমলিন থাকতে পারেন না, থাকতে চানও না।

যদি আরেকটু দার্শনিকভাবে উপসংহার টানি, হোমস-পোয়ারোর ব্রিটিশ মডেলটা হল রেনেসাঁ-পরবর্তী ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিমানুষের ধারণার উদযাপন। দেকার্তীয় ‘I think, therefore I am’-জাতীয় যে ব্যক্তিমানুষের অনন্যতা, যেখানে ব্যক্তি এবং বিশ্ব আলাদা, ব্যক্তি নির্মোহভাবে যুক্তি দিয়ে বিশ্বের সমীক্ষা বা নিরীক্ষা ঘটাতে পারে, হোমস-পোয়ারোর মডেলটা হল তার চূড়ান্ত। এরা অত্যুন্নত মগজের আধুনিক মানুষ। হোমসের কাছে গোটা জগৎ হল পাঠযোগ্য data-র সমাহার। পোয়ারো মূলত মানুষের কথনকে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখেন, জানেন যে তাতে ফাঁকফোকর থাকবেই। মিস মার্পলের কাছে আধুনিক ব্রিটিশ সমাজ একই প্যাটার্নের ক্রাইমের পুনরাবৃত্তি করবেই, তিনি জাস্ট প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করেন উল বুনতে বুনতে। কিন্তু এই প্রতিটা চরিত্র ব্রিলিয়ান্ট, তাঁরা সমাজ ও জগৎকে দূরত্ব বা বৌদ্ধিক উচ্চতা থেকে দেখে।

আর দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে যে আমেরিকান মডেলটা এল, সেটা উল্টো কাজটা করে, তারা দেখে যে ব্যক্তি আর বিশ্ব সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকা অস্তিত্বকে নির্মোহতার দূরত্বে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এই গল্প ব্যক্তিমানুষের বা ইন্ডিভিজুয়ালের স্বাতন্ত্র সেলিব্রেট করে না, বরং দেখায় যে এই ধারণা কীভাবে ভেঙে পড়ছে। শ্যান্ডলারের গল্পে তাই অস্তিত্ত্ববাদী ভাব প্রকট।

অর্থাৎ, প্রথমেই যেটা বলেছিলাম, status Quo থেকে status quo disturbed, ফের status quo পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এই মডেলে আদপেই এই গল্পগুলো এগোয় না। গল্পগুলো বলে যে status quo আসলে একট্রি ভ্রম। পুঁজিবাদী নাগরিক সমাজ সবসময়েই ভঙ্গুর; ‘সব কুছ ঠিক হ্যায়’ হল আমাদের অবলম্বন হিসেবে একটি মিথ্যা। এই গল্পগুলোয় অপরাধ একটি ‘বিচ্যুতি’ নয়, যা মেরামত করে দিলে সমাজ আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই গল্পে অপরাধ সিস্টেমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত, অনেক ক্ষেত্রে সিস্টেমের ভিত, একজন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে তার মেরামত করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই এই ঘরানার গোয়েন্দারা এত ক্লান্ত ও তিক্ত হয়। এই ধরনের গোয়েন্দা গল্পের লেখকরা অনেক ক্ষেত্রেই বামপন্থী ছিলেন; বা না হলেও, এই মডেলটির মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি রাজনৈতিক সম্ভাবনা থাকে। গল্পগুলি পুঁজিবাদী নাগরিক সমাজের নির্মম সমালোচনা পেশ করে।

একশো বছর হয়ে গেল, বাংলা গল্পে এই ধারাটি এখনও তেমন জমি পায়নি, কারণ আমরা বিগত ব্রিটিশ মডেলটির ‘আশ্বাস’-এই নিরাপদ বোধ করি যে, সমাজে অপরাধ বিচ্যুতি মাত্র, কেউ একজন আছেন যিনি কাদায় নামলে গায়ে কাদা লাগে না, তিনি ‘সব কুছ ঠিকঠাক’ করে দেবেন। ইদানীং অঞ্জন দত্ত এই আমেরিকান ধারাটি, যেটাকে বলা হয় hard-boiled ধারা, সেই ধারায় গল্প লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর পূর্বসূরিও আছেন অনেকে। কিন্তু আবার বলছি, উন্নত পাঠাভ্যাস না থাকলে এইসব গল্পগুলি স্রেফ ব্যতিক্রম হিসেবেই থেকে যাবে, মূলধারায় রেখাপাত করবে না। সেই উন্নত পাঠাভ্যাস বাঙালির নেই। বাঙালি এই ভিন্ন ধারার এক্সারসাইজকে আড়চোখে দেখলেও মূলধারায় ফেলুদা আর ব্যোমকেশকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিগ্রহ হিসেবে রেখে দেবে।

আমি অন্তত ফেলুদা rinse and repeat-এ এত ক্লান্ত যে মনে হয়, ফেলুদা তো তোপসেকে বহুবার বলেছে যে, কিছু কেসে সে তোপসে বা লালমোহনবাবুকে সঙ্গে নেয়নি, কারণ সেগুলি তোপসের জবানিতে বলার মতো নয়, সেই কেসগুলো কেমন ছিল তা একবারও কারও কল্পনা করার ইচ্ছে হল না কেন?

বিশ্বসাহিত্যে মাত্র এই দু’খানি মডেলই যে আছে, তা নয়। এছাড়াও আছে police procedural, যেখানে আদপেও স্কিল, বা ব্রিলিয়ান্সের জায়গা নেই। মার্কিন হার্ড-বয়েল্ড ধারার গোয়েন্দারাও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, তাকে একা কাজ করতে হয় নিজের নিয়মমাফিক। কিন্তু পুলিশ যখন ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করে, তখন তো নিয়ম মেনে করতে হয়। শুধু একটি ক্রাইমের ওপর ফোকাস করা যায় না, এমনকী, হোমসের মতো কোন অপরাধ তিনি সমাধান করবেন, তার বাছবিচারও করা যায় না। পুলিশকে একটা সিস্টেম মেনে চলতে হয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে হয়। সেখানে বুদ্ধির চেয়ে শ্রম, টিমওয়ার্ক, ধৈর্য বেশি জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সিস্টেমই সেখানে সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে পড়ে। অদ্ভুত লাগে ভেবে যে, আমাদের ‘দারোগার দপ্তর’ কিন্তু এই মডেলকে সাহিত্যের জগতে হয়তো পাশ্চাত্যের আগেও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু হালের গোয়েন্দা কানাইচরণ (হয়তো তিনি ক্লান্ত বলেই অবসর নিলেন) অবধিও সেই ধারা কখনওই মূলধারা হয়ে যায়নি। বা মূলধারায় রেখাপাত করেনি। যেমন হয়নি, করতে পারেনি ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরীর ‘ছোটলোক’ টিভি সিরিজের মডেলটি। এই সিরিজে মূল গোয়েন্দা চরিত্রটি শুধুই পুলিশ নন, নিম্নবর্গীয় একজন মহিলা, যার নারীত্বের ধরনটি মিতিনমাসির মতো গ্ল্যামারাইজড নয়। সে যেমন ধৈর্যের সীমায় পৌঁছে গেলে দমাদ্দম পেটায়, সেভাবেই সিঁথিতে চওড়া সিঁদুরও পরে। তার নাগরিকতাও আটপৌরে। মনে রাখতে হবে, স্রেফ ফেলুদাকে মেয়ে বানিয়ে দিলেই পলিটিকালি কারেক্ট ট্রেন্ডিং নতুন গোয়েন্দা তৈরি হয় না। তাতে ‘দৃষ্টি’-টা তেমন পাল্টায় না। ‘ছোটলোক’-এর সাবিত্রী মণ্ডল নিজে যেমন মফস্সলি আটপৌরে, তেমনই সে তার পরিবারকে সমাজের তামসিকতা থেকে আগলে রাখে, এটাই ভিন্ন মাত্রাটা নিয়ে আসে। কিন্তু সাবিত্রী মণ্ডল যে আবার আসবেন, তার আশ্বাসও তো আমরা পাচ্ছি না। আমরা তাদেরই পাই, যাদের আমরা চাই।

অদ্ভুত ব্যাপার, এই ধারায় বাংলা সিনেমার একমাত্র জনপ্রিয় চরিত্র হল শবর, অর্থাৎ যাকে চাওয়া হয়েছে বলে আমরা বারবার পেয়েছি। সত্যি বলতে কি, এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত মরালিস্ট, মিসোজিনিস্ট, কনজারভেটিভ অর্থাৎ আধুনিকতা-বিরোধী লাগে। যেন যা কিছু আধুনিক, তাই অপরাধ এবং স্খলনের উৎস। কেউ বলবেন, আমি গোয়েন্দা গল্পে রাজনৈতিকতা কেন চাইছি। হার্ড বয়েলড ঘরানার উৎসে এবং অন্তরস্থ সম্ভাবনায় রাজনৈতিকতার কথা আগেই বলেছি। ইউরোপে হেনিং ম্যানকেল বা আয়ান র্যানকিনের হাতে পুলিশ প্রোসিডিউরালের ধারা ছিল মূলত পুঁজিবাদী রক্ষণশীল সমাজের ক্ষুরধার ক্রিটিসিজম। আমি জানি আগামী বাক্যটির জন্য অনেকে আমার ওপর বিরাগভাজন হবেন। কিন্তু শরদিন্দুর ব্যোমকেশের গল্পেও রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী, পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারা এতই প্রকট যে শুধুই স্বাদু গদ্য আর তুখোড় আখ্যানশৈলীর অজুহাত দিয়ে তা পাচ্য করে তোলা আমার পক্ষে সবসময়ে সম্ভব হয় না। ‘ছোটলোক’-এর সাবিত্রী মণ্ডলের রহস্য সমাধান পলিটিকালি কারেক্টের জ্ঞানের অজুহাত কখনওই হয় না, কিন্তু একটি ভিন্ন দৃষ্টির জন্ম দেয়। সেভাবেই শবর আর ব্যোমকেশে, যদিও একজন ভদ্রলোক আর অন্যজন নিপাট বাঙালি টাফ গাই, মরালিস্ট মিসোজিনিস্ট কনজারভেটিভ দৃষ্টিটা খুব পীড়া দেয়।

ছয়ের দশকের পর ইউরোপীয় গোয়েন্দা গল্পে পুঁজিবাদী সমাজের বামপন্থী সমালোচনা প্রায় প্রধান রীতি হয়ে গেছিল। পরবর্তীকালে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ঘরানা বলে যেটা বিখ্যাত হয়। তার চূড়ান্ত হল গতানুগতিক দিক দিয়ে হেনিং ম্যানকেলের ‘ওয়াল্যান্ডার’ সিরিজ, এবং ভিন্ন ধারায় স্টিগ লারসেনের ‘গার্ল উইথ এ ড্র্যাগন ট্যাটু’-র ট্রিলজি। এই সম্পূর্ণ দু’রকম ধারার গোয়েন্দা গল্পে রাজনৈতিক নিরীক্ষা আর জঁরকে আলাদা করাই সম্ভব নয়; যেন গোয়েন্দা গল্প লেখা মানেই অধুনার সমাজের রাজনৈতিক সমালোচনা। সেইখানে, আবার বাঙালিরা অদ্ভুত, আমাদের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা আদপেই এই জঁরকে খুব একটা সিরিয়াসলি নেন না (যদিও জনান্তিকে বলে যাই, সিপিএম-এর প্রকাশ কারাত গোয়েন্দা সাহিত্যের বেশ বিদগ্ধ পাঠক ছিলেন; নেটে তাঁর এবং আয়ান র্যানকিনের একটি সাক্ষাৎকার পাবেন, যা বেশ উপাদেয়)। বা একজন বাঙালি বামমনস্ক লেখকের কি মনে হয়েছে যে গোয়েন্দা গল্প অন্যতম রাজনৈতিক আর্টিকুলেশনের মাধ্যম? হালে, শাক্যজিৎ ভটাচার্যের ‘শেষ মৃত পাখি’ এই সূত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি উপন্যাস। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। দেখার, লেখক এই ধারায় আরও লেখেন কি না।

আজকের কিস্তিটা গোয়েন্দা গল্প নিয়ে কেন হল? কারণ এই ধারার সাহিত্য ফিল্ম নোয়ার অন্যতম উৎস। পরের সপ্তাহের কিস্তিতে আরও বিস্তারিত করব। কিন্তু সেখানে আসবে ভিন্ন রাজনীতির গল্প, জেন্ডার পলিটিক্সের।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved