জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু, গাজায় শিশুদের দগ্ধ শরীর, ফ্রান্সের উপশহরে হিজাবধারী নারীর হেনস্থা– সবই ম্যালকমের সেই পুরোনো উক্তির সত্যতা ফের প্রমাণ করে: “You can’t have capitalism without racism”! আজকের কর্পোরেট রাষ্ট্রব্যবস্থা যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ম্যালকমের ভাষা দরকার, কারণ তিনি শুধু প্রতিবাদ করতেন না– তিনি রাষ্ট্রের গোপন রক্তস্রোতকে প্রকাশ্যে টেনে আনতেন। তিনিই শেখান– শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই নিপীড়নের মুখে আত্মরক্ষার অধিকারও অপরিহার্য; শেখান– কখন জিজ্ঞেস করতে হয়, আর কখন চোয়াল শক্ত করে বলতে হয়: ‘Enough!’

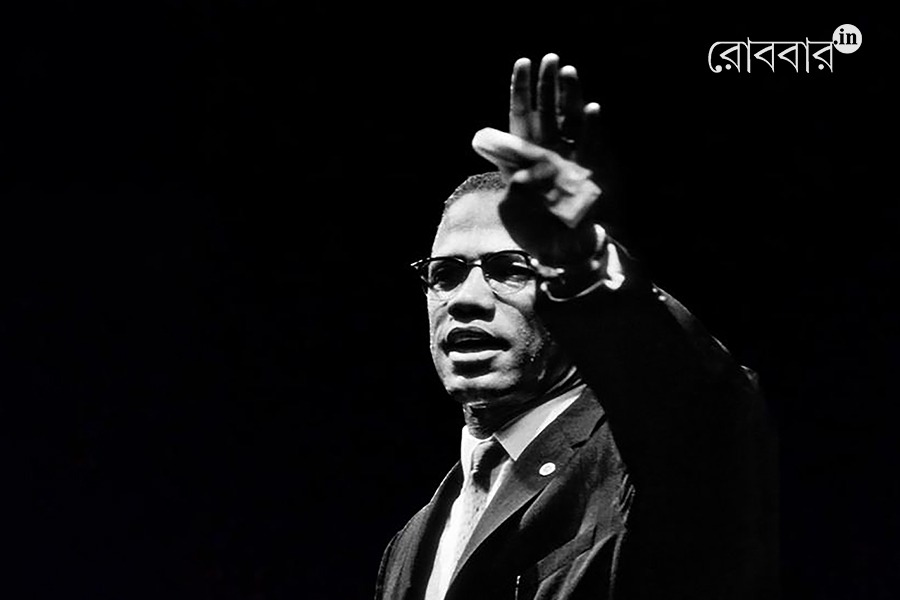

এক ঝড়-ওঠা সন্ধ্যা। সূর্য তার রক্তবর্ণ রশ্মি ছুড়ে দিয়ে বিদায় জানাচ্ছে, আর দূর আকাশে জমে উঠছে ঘন কৃষ্ণমেঘ। ঠিক এমনই এক সন্ধেয়, ১৯২৫ সালের ১৯ মে, নেব্রাস্কার ওমাহা শহরের এক কৃষ্ণাঙ্গ পাড়ায় জন্ম নেয় এক ক্ষুদ্র প্রদীপশিখা, যে ভবিষ্যতে দাউদাউ আগুন হয়ে পোড়াবে বৈষম্যের বন। তাঁর নাম তখনও কেউ জানে না। কেবল তার কান্না, সেই প্রথম প্রতিবাদের সুর, বাতাসে মিলিয়ে যায় ভবিষ্যতের আশঙ্কা আর আশার মাঝে। এই শিশুই পরবর্তীতে পরিচিত হবেন– ম্যালকম এক্স নামে, বিদ্রোহের জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে।

ম্যালকমের বাবা আর্ল লিটল। কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মুক্তির জন্য তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য শঙ্খধ্বনি। জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁর মন্ত্র, আর গির্জা ছিল তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র। ম্যালকমের মা লুইস, ক্যারিবিয়ান মাটি থেকে উঠে আসা এক শিক্ষিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারী। তিনি সন্তানকে শেখাতেন সাহস আর আত্মসম্মান, বর্ণবাদী সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার পাঠ। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর চারপাশের অবহেলা, দারিদ্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের শীতল যন্ত্রণা তাঁকে ভেতর থেকে ভেঙে দেয়। এক সময়, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে, তাঁকে পাঠানো হয় আশ্রমে– আর সন্তানের জন্য খুলে যায় বিচ্ছিন্নতার এক অতল গহ্বর।

শিশু ম্যালকম, তখন যেন এক কুঁড়ি– যার ডালপালা ছিঁড়ে ফেলেছে ঝড়, অথচ শিকড়ে রয়ে গেছে জন্মের শক্তি। তাঁকে পাঠানো হয় আশ্রমে, যেখানে অনুভূতির রোদ কম, আর নিয়মের বরফ বেশি। সেখানকার দেওয়ালগুলো কথা বলে না, তারা কেবল দেখায়– একজন কালো শিশুর চোখে সমাজের ধূসর চেহারা। ম্যালকম বুঝতে শেখেন, তাঁর চামড়ার রঙই তার শত্রু। এই উপলব্ধিই তাঁর চেতনাকে কষে বাঁধে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে এক যুদ্ধের সৈনিককে।

তরুণ বয়সে ম্যালকম শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়ান– রাস্তায়, নাইটক্লাবে। জড়িয়ে পড়েন অপরাধচক্রে। তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন ‘ডেট্রয়েট রেড’ নামে, হয়ে যান এক অপরাধপ্রবণ যুবক। চুরি ও মাদক মামলায় গ্রেফতার হয়ে ১৯৪৬ সালে যখন তিনি কারাগারে ঢোকেন, তখনও কেউ জানত না এই জেলই হবে তাঁর অন্তর্জাগরণের আশ্রম।

সেখানে তিনি আত্মশিক্ষার পথ ধরেন। পড়তে থাকেন ইতিহাস, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব। পরিচয় হয় ‘Nation of Islam’-এর সঙ্গে, যার মাধ্যমে তিনি শিখতে থাকেন কৃষ্ণাঙ্গ আত্মমর্যাদার ধর্মীয় দর্শন। এখান থেকেই তিনি নতুন নাম নেন, ম্যালকম এক্স। তাঁর বক্তব্য– ‘X’ হল তাঁর পূর্বপুরুষদের হারিয়ে যাওয়া আফ্রিকান পদবি, যেটা ক্রীতদাস প্রথার আগুনে পুড়ে গেছে।

জেল থেকে মুক্তির পর ম্যালকম হয়ে ওঠেন ‘Nation of Islam’-এর মুখপাত্র। অল্প সময়েই তাঁর বজ্রকণ্ঠী ভাষণ, তীক্ষ্ণ যুক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁকে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের অগ্রণী কণ্ঠে পরিণত করে। “We didn’t land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us!”– এই এক উক্তিতেই ধরা পড়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি: কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস কোনও করুণা নয়, তা লুণ্ঠনের ইতিহাস। তাঁর ভাষা ছিল স্পষ্ট, আপসহীন। তিনি শ্বেতাঙ্গদের ‘শয়তান’ বলতেন, অহিংসার রাজনীতিকে দেখতেন দুর্বলতা হিসেবে, এবং জোর গলায় বলতেন– ‘By any means necessary’ অর্থাৎ মুক্তির জন্য দরকার হলে প্রতিরোধে সশস্ত্র হওয়াও ন্যায়সঙ্গত।

১৯৬৪ সালে হজযাত্রায় গিয়ে ম্যালকমের চিন্তায় আসে নাটকীয় পরিবর্তন। তিনি মক্কায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুসলিমদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করেন, যেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়ে দেয় যে বিভাজনের চেয়েও বড় কিছু আছে– মানবতা।

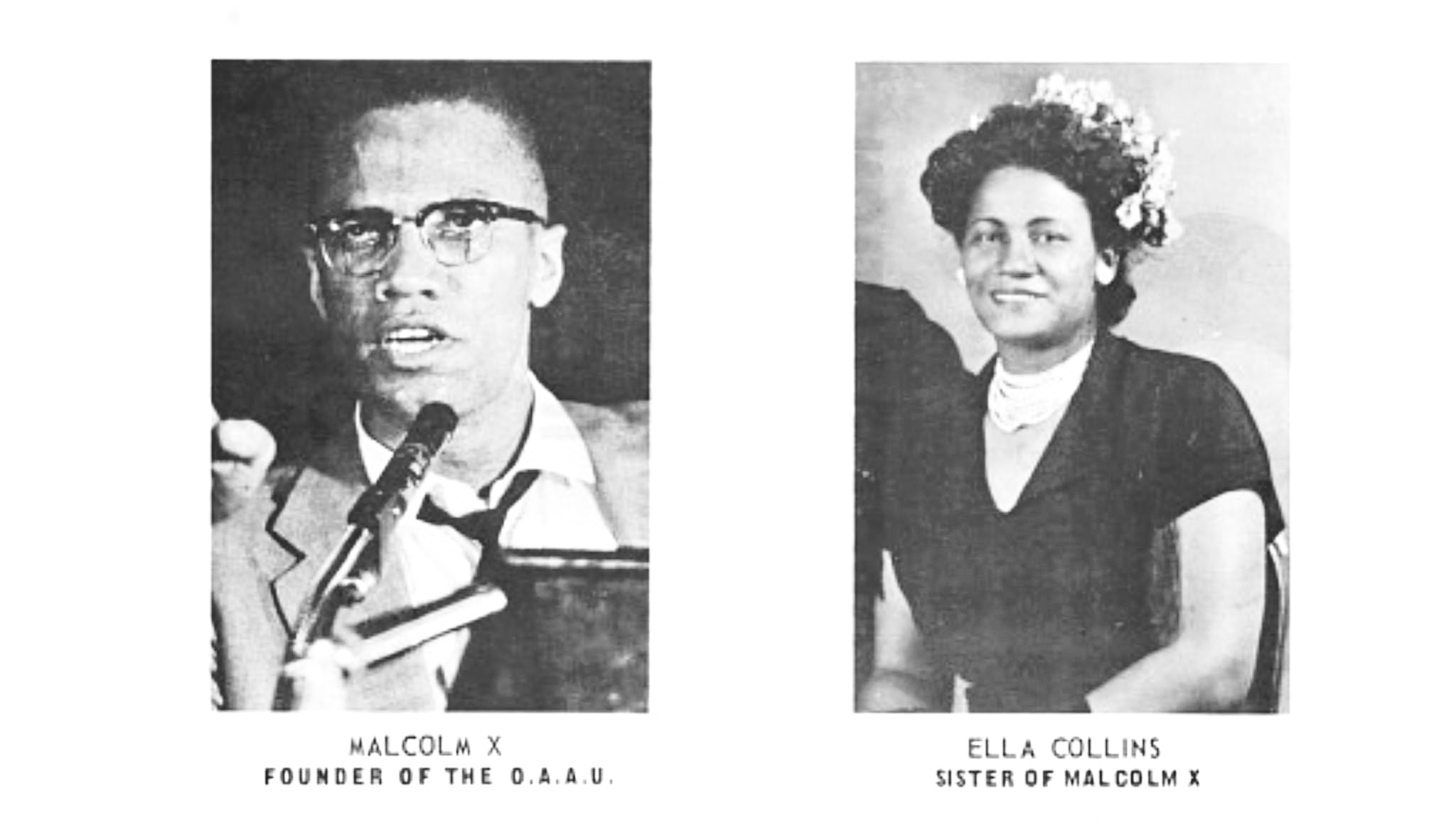

ফিরে এসে ‘Nation of Islam’ থেকে বেরিয়ে যান এবং প্রতিষ্ঠা করেন ‘Muslim Mosque’; আরও পরে ‘Organization of Afro-American Unity (OAAU)’– যেখানে তাঁর ভাবনার ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক, আরও সর্বজনীন। তাঁর ভাষণে উঠে আসে বৈশ্বিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক সংহত প্রতিরোধের আহ্বান– ‘I am not a racist… I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.’।

মূলধারার রাজনীতি ম্যালকমকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও, তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি ছিলেন মুক্তির গীতিকার। মার্টিন লুথার কিং যখন অহিংসার সুরে বাঁশি বাজাচ্ছেন, তখন ম্যালকম যেন বাজাচ্ছেন এক বিপদসংকেত– সতর্ক করছিলেন যে শুধু ভালোবাসা দিয়ে ক্ষমতার স্তম্ভ কাঁপে না।

তাঁর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ‘Black Panther Party’ থেকে শুরু করে ১৯৮০-৯০-এর হিপ-হপ আন্দোলন, কবি, শিল্পী, চলচ্চিত্রকার– সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চেতনা। স্পাইক লি-র বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘Malcolm X’ (১৯৯২) এবং আলেক্স হ্যালি-সম্পাদিত আত্মজীবনীটি আজও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

১৯৬৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, নিউইয়র্কে এক বক্তৃতার সময় ম্যালকম এক্সকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৯। কিন্তু কণ্ঠ থেমে গেলেও, তাঁর ভাবনা, দৃঢ়তা ও বিবর্তনের গল্প ছড়িয়ে পড়ে জীবন ও রাজনীতির এক নবতর অধ্যায়ের রূপরেখা হিসেবে।

আজ শতবর্ষ পরেও ম্যালকম এক্স অপ্রাসঙ্গিক নন।

কারণ আজকের পৃথিবী, মানে ২০২৫ সাল, যেখানে বর্ণবাদ নতুন রূপে হাজির– কোথাও পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর মারা যায়, কোথাও রাজনৈতিক মঞ্চে সংখ্যালঘুদের কণ্ঠরোধ করা হয়। সেই মুহূর্তে ম্যালকম এক্সের মতো একজন দরকার, যিনি কেবল প্রতিবাদ করতেন না– প্রতিরোধের দর্শন রচনা করতেন।

জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু, গাজায় শিশুদের দগ্ধ শরীর, ফ্রান্সের উপশহরে হিজাবধারী নারীর হেনস্থা– সবই ম্যালকমের সেই পুরোনো উক্তির সত্যতা ফের প্রমাণ করে: “You can’t have capitalism without racism”! আজকের কর্পোরেট রাষ্ট্রব্যবস্থা যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ম্যালকমের ভাষা দরকার, কারণ তিনি শুধু প্রতিবাদ করতেন না– তিনি রাষ্ট্রের গোপন রক্তস্রোতকে প্রকাশ্যে টেনে আনতেন। তিনিই শেখান– শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই নিপীড়নের মুখে আত্মরক্ষার অধিকারও অপরিহার্য; শেখান– কখন জিজ্ঞেস করতে হয়, আর কখন চোয়াল শক্ত করে বলতে হয়: ‘Enough!’

যেখানে ঘৃণা সহজ, সেখানে ক্ষমা কঠিন। ম্যালকম নিজেই প্রমাণ করেছেন– একজন মানুষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে পারেন, কঠোরতা থেকে সহমর্মিতার দিকে এগোতে পারেন। এই সময়ের বিভক্ত সমাজে এই পরিবর্তনের পথ কি দেখান না ম্যালকম? আজকের তরুণ বা তরুণীরা যখন তাঁদের ইতিহাস, ভাষা এবং চেতনাকে ফিরে পেতে চায়– ম্যালকম তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, তোমার নাম, তোমার ভাষা, তোমার রং– সবকিছুতেই আছে গর্বের বিস্তার, যদি তুমি তা বুঝে নিতে পারো।

তথ্যের ছায়ায় সত্য যখন আড়াল হয়ে যায়, তখন ম্যালকম হয়ে ওঠেন সেই জিজ্ঞাসার কণ্ঠস্বর, যিনি নিজেই বলেছিলেন: “I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it’s for or against.” আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা বা উপমহাদেশের আদিবাসী ইতিহাস– যা মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় চাপা পড়েছে– ম্যালকম এক্স আমাদের সেই হারানো পরিচয়কে পুনরুদ্ধারের ডাক দেন। ২০২৫ সালে ‘decolonization of the mind’ যে বিশ্ব জুড়ে আলোচ্য, ম্যালকম সেই জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত।

ম্যালকম এক্স কেবল ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নন; তিনি ইতিহাসকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো এক আয়না। ২০২৫-এ-ও তাঁকে প্রয়োজন, কারণ এখনও মানুষ ‘কে ’– সেই প্রশ্নের চেয়ে মানুষ ‘কেমন’ হওয়া উচিত– সেই চর্চায় পিছিয়ে। তিনি আমাদের শেখান, ‘স্বাধীনতা’ শব্দটি ছদ্মবেশে নয়, আত্মিক রূপে ধারণ করতে হয়। ১০০ বছর পরেও তাই ম্যালকম এক্স দাঁড়িয়ে থাকেন এক আগুনশলাকা হয়েই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved