এমন সময়ে হঠাৎ বিটারদের গণ্ডি ভেদ করে বাঘটা লাফ দিয়ে পড়ল ঠিক আমাদের সামনের সেই খোলা জায়গাটায়। বাঘটাকে অত সামনে দেখে লিটন সাহেব ঘাবড়ে গেছেন। বাঘটা তাক করছে গভর্নরের হাতির মাথা লক্ষ্য করে লাফ দেবে কি না! এই সময়ে শুনতে পেলাম মহারানি ইন্দিরা বলছেন– ‘Your Excellency, shoot, shoot…’ আমি তো ক্যামেরা চালাতে শুরু করেছিলাম– হঠাৎ সাবেদ আলি আমার হাতে বন্দুকটা গুঁজে দিয়ে বললে ‘ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে এবার বন্দুকটা চালান স্যর’।

এক মানুষ সমান উঁচু ঘাসের আদিম রহস্যময় জঙ্গলে আনাড়ি হাতে চালানো বন্দুকের গুলিটা উদ্ধত এক পূর্ণবয়স্ক ডোরাকাটার দিকে তীব্রগতিতে ছুটে গিয়ে মাথায় নিশ্চিত লক্ষ্যভেদ করল ‘বিগিনার্স লাক’-এর হিসেব মেনেই। কোচবিহার রাজপরিবারের আমন্ত্রণে এসে কোচবিহার সদরের ভিক্টর জুবিলি প্যালেস থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরের জঙ্গলে বাঘ শিকারে গিয়ে এইমাত্র বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন বড়লাট লিটন ও মহারানি ইন্দিরা দেবী! রাজপরিবারের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় সজ্জিত হাতির পিঠে মখমলে মোড়া নরম রাজকীয় হাওদার ওপর তখনও বড়োলাট ঘাবড়ে রয়েছেন প্রবলভাবে। মহারানির অবস্থাও তথৈবচ! গোটা ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ চারদিক। যেন কোনও রোমহর্ষক চলচ্চিত্রের ফ্রিজ শট আটকে আছে পর্দা জুড়ে। তারপরই অবশ্য চারপাশে বিটারদের উল্লাস, কাড়া-নাকাড়া আর ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দে তখন কান পাতা দায়! মুহূর্তে সম্বিত ফিরল সবার। তড়িঘড়ি খোঁজ পড়ল এমন নিখুঁত বন্দুকের টিপ কার হতে পারে? সকলের নজর গিয়ে পড়ল এবার একটু পিছিয়ে থাকা দ্বিতীয় হাতির ওপর।

একটু আগেই সবার অলক্ষ্যে দ্বিতীয় হাতির সওয়ারি, ২৭ বছরের টগবগে যুবক ক্যামেরাম্যানের হাতে থাকা প্যাথে সিনে ক্যামেরা নিমেষে বদলে গিয়েছিল কোচবিহার মহারাজার অস্ত্রাগার-অধ্যক্ষ সাবেদ আলির টোটা ভরা নিজস্ব বন্দুকে। একটু আগেই মুহূর্তে সন্তর্পণে সেফটি-ক্যাচ্ টিপে যুবকের হাতে বন্দুকের হাতবদল করেছিল সাবেদ আলি। আর যুবকটিও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে নিঁখুত শিকারির মতো টিপে দিয়েছিল সেই বন্দুকের ঘোড়া। নিমেষের মধ্যে গুলিটা গিয়ে লাগল বাঘটার ব্রহ্মতালুতে। মহারানি ইন্দিরা দেবী একটু দূর থেকে এবার তাকালেন সফরের খাস শিকারি সাবেদ আলির হাতির দিকে। অবাক হলেন তিনি। সাবেদ আলির হাওদাতেই বসে আছে এক যুবক। যুবকের হাতে ধরা বন্দুকের মুখ থেকে তখনও ধোঁয়া বেরচ্ছে। মহারানি হাতের ইশারা করে কাছে ডাকলেন যুবকটিকে। দ্বিতীয় হাতির হাওদা থেকে নেমে তড়িঘড়ি অন্য একটা ছোট হাতির পিঠে চেপে মহারানির কাছে হাজির সেই ক্যামেরাম্যান যুবক। ভুল হল নাকি কিছু! আজানা আশঙ্কায় বিব্রত। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি সে। যুবকটিকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে মহারানি বললেন, তুমি তো বেশ ভালো বন্দুক ছোড়ো!

–আপনার অনুমতি না-নিয়ে বন্দুক ছুড়েছি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু না ছুড়েও উপায় ছিল না, আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই বাঘটা আপনাদের হাতির ওপরে চড়াও হত। আমায় মাফ করবেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার তীব্র ঠান্ডাতেও কপালে ঘাম জমল সেই যুবকের।

ইন্দিরা দেবী এবার জানতে চাইলেন,

–তুমি কি বন্দুক ছুড়তে জানো? শিখেছ আগে?

–না। আমি ক্যামেরা চালাতে জানি। তবে বন্দুক চালানো সাবেদ আলির কাছে শিখব ভাবছিলাম।

মহারানি এবার তাঁর সফরসঙ্গী ক্যামেরাম্যান এই যুবককে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। শান্তভাবে বললেন,

–আর একটু দেরি হলেই বিপদ ঘটতে পারত। যাই হোক, তোমার গুলিতেই বাঘটি ঘায়েল হয়েছে, দ্য স্কিন ইজ ইয়োরস্!

মহারানির প্রশংসায় এবার একটু ধাতস্থ হল সেই ক্যামেরাম্যান যুবক।

বড়লাট ও মহারানি সেদিনকার মতন ফিরে গেলেন ক্যাম্পে। ততক্ষণে গুলিবিদ্ধ বাঘটির তর্জন-গর্জনও শেষ হয়ে এসেছে। যুবকটি এবার ঘাসের জঙ্গলে একটু এগিয়ে গিয়ে মৃত বাঘের পাশে বসে সহকারীকে দিয়ে নিজেরই ক্যামেরায় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ছবি তুলে রাখল ভাবীকালের জন্য। যুবকটির নাম মধু বসু। সেদিন জঙ্গল থেকে ক্যাম্পে ফেরবার সময় হাতির পিঠে সাবেদ আলিকে জিজ্ঞেস করল মধু,

–আচ্ছা সাবেদ আলি, তুমি তো একজন ওস্তাদ শিকারি। তোমার ডান-হাত, বাঁ-হাত– দু’-হাতেই সমান টিপ, তা তুমি থাকতে আমাকে দিয়ে বন্দুক ছোড়ালে কেন বল তো?

হাতির অলস পথ চলার দুলুনিতে মুখে এক রহস্যময় হাসি এনে কোচবিহারের অস্ত্রাগার-অধ্যক্ষের চাকরি থেকে সদ্য অবসর নেওয়া সাবেদ আলি উত্তর দিয়েছিল– ‘লাটসাহেবের শিকার– আমি মারলে তো আমার চাকরি যেত। তবে সত্যিই আর এক মুহূর্ত যদি আপনি দেরি করতেন তাহলেই বাঘটা লাফ দিত– তখন লাটসাহেব আর আমাদের মহারানির কী অবস্থা হত তাই ভাবছি!’

মধু এবার সারা মুখে বিজয়ীর চওড়া হাসি এনে বলল– আনাড়ি হাতের মার হলে কী হবে, এক গুলিতেই অতো বড় বাঘটাকে কীরকম কুপোকাত করে দিলাম দেখলে তো?

–ওটা স্যার ‘বিগিনার্স লাক’! প্রথমবার ওরকম হয়।

হাসতে হাসতে যুবক মধুর যাবতীয় কৃতিত্ব মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিল রাজপরিবারের পোড়খাওয়া শিকারি সাবেদ আলি। মধুরও হাসি পেয়ে গেল সেই কথা শুনে। শেষ বিকেলের আলো পড়ে আসছে দ্রুত আর ঠান্ডা পড়ছে ততোধিক জাঁকিয়ে। ক্যাম্প তখনও খানিকটা দূরে। জঙ্গলে তখন নানা পশু-পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। সূর্য ডুবে গেলেও চারপাশে আলো রয়েছে এখনও। সন্ধে নামার আগে ঘরে ফিরে আসছে সব। চারদিকে ঘাসের জঙ্গল ও দূরে নীলচে পাহাড়ের আদিম বাতাবরণের মধ্যে হাতির পিঠে যেতে যেতে এমন অকপট কথোপকথন চলতে লাগল আরও কিছুটা সময়৷

মধু আবার শুধোল,

–তুমি তো দারুণ ইংরেজি বল সাবেদ আলি, তা শিখলে কোথায়?

এক মুহূর্ত না ভেবে উত্তর দিল সাবেদ আলি,

–আমাকে প্রাণের দায়ে শিখতে হয়েছে স্যর। নয়তো চাকরি বাঁচানো মুশকিল হত। সায়েবদের সঙ্গে মোটামুটি বলতেও পারি, আর ওরা যা বলেন সব বুঝতেও পারি। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং আমাকে ইংরেজি শিখিয়েছেন অনেকটাই, আর বাকিটা শুনতে শুনতে। কত বড়লাট, ছোটলাট এই চিলাপাতা, টাকোয়ামারির জঙ্গলে শিকার করে গেছেন। ইংরেজি একেবারে না জানলে চাকরি করতেই পারতাম না স্যর।

সাবেদ আলির কথা বলার ধরনে আবারও খুব হাসি পেল মধুর। এবার সে বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। বলল, সেসব যাই হোক না কেন, তুমি আমার শিকারের গুরু সাবেদ আলি। তোমার কাছ থেকে শিকারের অনেক কিছু এখনও আমার শেখার বাকি আছে। বন্দুক ছোড়ারও অনেক খুঁটিনাটি জানতে হবে তোমার থেকে। আর তাই আমি চাই আগাম গুরুদক্ষিণা হিসেবে এই বাঘের চামড়াটা তুমিই নাও। মধুর এই ঘোষণায় যারপরনাই খুশি হল সাবেদ আলি। খানিক সময় সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল সদ্যপরিচিত পাশে বসা এই যুবকের দিকে। তারপর হাওদাতে বসেই মুখ এঁটো করা হাসি এনে কৃতজ্ঞতায় মাথা ঈষৎ নুইয়ে সে বলল, ‘থ্যাঙ্কিয়ু স্যর!’

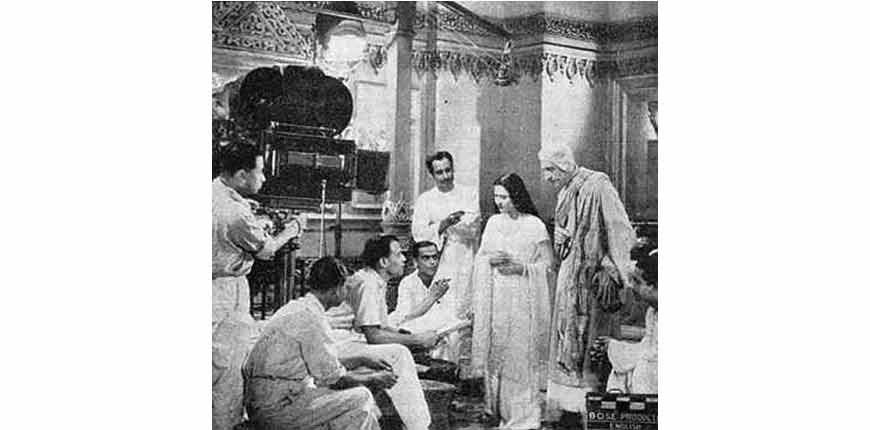

কোচবিহার রাজপরিবারের আয়োজনে সেবারের সেই শিকার-কাহিনি ওখানেই শেষ হল না। তারপরও টানা এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। মুভি ক্যামেরা কাঁধে একজন অ্যাসিস্টেন্টকে সঙ্গী করে রোজই মধুকে জঙ্গলে যেতে হত। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে সকলের কাছে ওঁর গুরুত্ব বেড়ে গেছে অনেকটাই। এরই মাঝে একদিন বড়লাট লিটনের ছেলে একটি বাঘ মেরেছিল একেবারে লাফ দেওয়ার মুহূর্তেই। বন্দুক ছোড়ায় বড়লাটের ছেলের হাতের নিশানা ছিল অব্যর্থ। জঙ্গলে সেদিনের বাঘের মুভমেন্টের সবটা দারুণ করে ক্যামেরায় ধরে রাখল মধু। পরের কয়েকদিন আরও বেশ কয়েকজন রাজা-মহারাজা গিয়েছিলেন জঙ্গলে শিকারে। সবক’টা অভিযানই মুভিতে ধরা হয়েছিল যত্ন করে। ভবিষ্যতে ভারতের একজন নামজাদা চিত্র-পরিচালক মধু বসুর জীবনের প্রথম স্বাধীনভাবে ‘ডকুমেন্টারি ফিলম্’ তোলার অভিজ্ঞতা সেবার এভাবেই গুলিয়ে গিয়েছিল কোচবিহারের জঙ্গলে রোমহর্ষক শিকারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

যুবক মধুর কাছে এই সুযোগ এনে দিয়েছিলেন পারিবারিক বন্ধু কেশবচন্দ্র সেনের নাতি ক্যাপ্টেন কুণাল সেন। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ডাকবিভাগে উচ্চপদে চাকুরি করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিলিটারিতে নাম লিখিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে। সেখানেই ‘ক্যাপ্টেন’ খেতাব পান এবং পদোন্নতিও ঘটে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন সদ্য। ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে একদিন সেই কুণালদা হাজির হলেন মধুর মেজদির কলকাতার বাড়িতে। সেদিন অনেকটা সময় ধরে কুণালদার সঙ্গে মধুর সদ্য সদ্য ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে থাকবার সময়ের নানা গল্প হল। হিমাংশু রাইকে খুব পছন্দ করেন কুণাল সেন। সারাজাগানো ‘লাইট অফ এশিয়া’ ছবিটি প্রযোজনা ও অভিনয় করে হিমাংশু রাই তখন বিখ্যাত মানুষ। তখনকার দেশি-বিদেশি সিনেমা পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি বের হচ্ছে ছবিটি নিয়ে। তাই বারবার ‘লাইট অফ এশিয়া’ সিনেমার প্রোডাকশান ইউনিটে মধুর টানা দু’বছরের কাজের অভিজ্ঞতা শুনতে চাইছিলেন তিনি। গৌতম বুদ্ধের জীবনীমূলক ‘লাইট অফ এশিয়া’ ছবিটির ভারতের নানা জায়গায় যাবতীয় শুটিং, জার্মানিতে এডিটিং এবং গোটা ছবিটির তৈরি হওয়া আর তারপর সেটির ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার শো-এর নানা ট্যুরের অভিজ্ঞতা, সবটাই মধু জানাল কুণালদাকে। ‘লাইট অফ এশিয়া’র ইউনিটে পরিচালক মি. অস্টেনের দু’জন ক্যামেরাম্যান ছিলেন। জয়পুরে ছবির বেশিরভাগ শুটিংয়ের সময় মি. ভিয়ের সিং এবং মি. কিয়েরমায়ার দুজনেই ক্যামেরা চালাতেন। শুটিংয়ের পর ডার্করুমে নেগেটিভ প্রসেস করা হত এবং সেটা পরদিন মি. অস্টেন দেখে মনোনীত করতেন। মধু নিজে যে ক্যামেরার কাজে পাশাপাশি দিনের পর দিন মি. ভিয়ের সিংয়ের সঙ্গে থেকে টেস্ট ডেভেলাপ করার কাজও খুঁটিয়ে দেখত সে গল্পও শোনাল।

সবশেষে কুণাল সেন মধুকে বললেন– ‘তুমি তো মিউনিখে থাকাকালীন মি. হিচককের ইউনিটে খোদ ভেন্টিমেলিয়ারের মতো ক্যামেরাম্যানের কাছেও মুভি ক্যামেরার কাজ শিখে এসেছ। তুমি তো বলছ তোমার একটা নিজস্ব মুভি ক্যামেরাও আছে, তা বাড়িতে বসে না থেকে এখানে একটা ফিল্ম তুলতে পারবে?’ মধু উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল কীসের ফিল্ম?

কুণাল সেন এবার আসল কথাটি বললেন।

–শোনো, গভর্নর লিটন যাচ্ছেন কোচবিহারে বাঘ শিকার করতে। যদি তুমি সেই শিকার অভিযানের একটা ফিল্ম তুলতে রাজি হও, তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। এখন তো তোমার হাতে তেমন কোনও কাজও নেই।

মধুর আগ্রহ হল। ‘লাইট অফ এশিয়া’ ছবিতে কাজ করার পর থেকে দেশে ফিরে দীর্ঘদিন হল নতুন করে কোনও ছবিতে কাজ করা হয়নি। বিলেত থেকে ফিরে অবধি কলকাতায় মেজদির ২৩ নম্বর রে স্ট্রিটের বাড়িতেই বসেই আছে সে অনেকদিন হল। জমানো টাকাও ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। এই কাজটা পেলে বেশ খানিকটা টাকাও আসবে হাতে।

মধু চুপ করে থাকায় কুণাল সেন আবার বললেন,

–আমি যদি মহারানি ইন্দিরাকে বলি যে এই বাঘ-শিকারের একটা ফিল্ম করতে হবে, তাহলে তিনি হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। আর স্বয়ং বিদায়ী বড়লাটের জন্যই তো এই শিকারের আয়োজন। ভবিষ্যতের জন্য এই শিকার অভিযান মুভিতে ধরে রাখা বিশেষ দরকার।

এখানে কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবী সম্পর্কে একটু জানানো যাক। মহারানি ইন্দিরা দেবী ছিলেন বরোদার রাজা তৃতীয় সায়াজিরাও গায়কোয়ারের একমাত্র কন্যা। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই ইন্দিরা ছিলেন অত্যন্ত জেদি ও একগুঁয়ে স্বভাবের। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠেন ব্যক্তিত্বময়ী। মাত্র ১৮ বছর বয়সে গোয়ালিয়ারের মহারাজা মাধোরাও সিন্ধিয়ার বাগদত্তা ইন্দিরা সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে স্ব-ইচ্ছায় ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন কোচবিহারের রাজপুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণকে। ইন্দিরা ও জিতেন্দ্রনারায়ণের প্রথম দেখা হয় দিল্লি দরবারে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। মহারাজা মাধোরাও সিন্ধিয়াকে নিজে চিঠি লিখে বাগদত্তা ইন্দিরা নিজের অমত জানিয়ে দেয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে পরিবারের অমতে জিতেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ইন্দিরার বিয়ে হয়েছিল লন্ডনে, ব্রাহ্মমতে। লন্ডনের এক হোটেলে সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়কোয়ার রাজ পরিবারের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। তারপর থেকে দু’জনের সেখানেই থেকে যাওয়া কিছুদিনের জন্য। কিন্তু সেই সুখী দাম্পত্যের হঠাৎই ছেদ পড়ে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লন্ডনে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের অকালমৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত সুরাপানকেই দায়ী করা হয়। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুতে মহারানি ইন্দিরা তারপর থেকে কোচবিহার রাজ্যের ‘রিজেন্ট’ হিসেবে সমস্ত কাজ সামলাতেন। জিতেন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দিরার বড় ছেলে জগদীপেন্দ্র নারায়ণ তখনও নাবালক।

মানুষ হিসেবে দিলখোলা, আমুদে এবং মেধাবী কুণাল সেন আর তখনকার রাজপুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন সম্পর্কে মামাতো-পিসতুতো ভাই। তাই কোচবিহার রাজপরিবারের ওপর কুণাল সেনের যথেষ্ট হৃদ্যতা ও প্রভাব ছিল। তিনি ভালো গানও গাইতে পারতেন। মহারানি ইন্দিরা স্বয়ং তাঁকে খুব ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন। তাই শুধু বাঘ শিকারের ডকুমেন্টারি ফিলম্ তোলার প্রস্তাব পাইয়ে দেওয়াই নয়, সেই কাজের পারিশ্রমিক বাবদ রাজকোষাগার থেকে বেশ ভালো অঙ্কের অর্থই মধুকে তিনি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব নিয়ে ছবি তোলার কাজের বরাত মধু বসুর জীবনে সেই প্রথম। তাই প্রথম থেকেই যথেষ্ট নার্ভাস। স্টুডিয়ো ফ্লোরের চেনা পরিবেশে ক্যামেরা চালানোর ট্রেনিং, আর ঘন জঙ্গলের ভিতর হাতির পিঠে আউটডোরের অচেনা পরিবেশে ক্যামেরা চালিয়ে ছবি তোলা যে সম্পূর্ণ আলাদা দুটো বিষয়, তা বিলক্ষণ ভেবে নিয়েছিল সে। তার ওপর স্বয়ং লাটসাহেবের বাঘ-শিকার! কুণালদা যদিও বারবারই উৎসাহ দিয়ে বলেছেন,

–আরে পারবে পারবে! অত নার্ভাস হয়ে পড়ছ কেন? এ সুযোগ বারবার আসে না। তাই হাতছাড়া কোরো না কোনওভাবেই। কুণালদার কথায় অজানা আশঙ্কা বুকে নিয়ে একপ্রকার নিমরাজি হতেই হল মধুকে।

‘আমার জীবন’ স্মৃতিকথায় মধু বসু লিখছেন–

“কোচবিহার থেকে ১০-১২ মাইল দূরে একটি গভীর জঙ্গলে আমাদের ক্যাম্প পড়ল। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার– সে কী এলাহি কাণ্ড! রোজ সকালে হাতিতে চড়ে বেরুতাম। এই জঙ্গলের বিশেষত্ব ছিল, বড় বড় ঘাসে প্রায় মানুষ কেন হাতি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেত। হাতির ওপর হাওদাতে আমি ক্যামেরা ঠিক করে তৈরি থাকতাম।

প্রথম দিন জঙ্গলের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে হাতিতে জঙ্গলের গভীরে যেতে যেতে সাবেদ আলি আমায় জিজ্ঞেস করল,

–আপনি বন্দুক চালাতে জানেন স্যর?

আমি বললাম, ‘না, কখনও তো ছুড়িনি।’

সে বললে,

–আচ্ছা, আপনাকে আমি শিখিয়ে দেব। তারপর বলেছিল, এ-আর কী শিকার করা স্যর। শিকার করতে যেতেন আগের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর সঙ্গে যেতেন গোবরডাঙার জমিদার জ্ঞানদা মুখুজ্যে ও ব্যারিস্টার কে. চৌধুরি এঁরা সব। এখনকার মতো তাঁরা এত হাতি-ঘোড়া লোক-লশকর নিয়ে যেতেন না, মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটেই যেতেন।

–বলো কী সাবেদ আলি, পায়ে হেঁটে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

–হ্যাঁ স্যর, পায়ে হেঁটে। তাঁরা ছিলেন আসল শিকারি। কী হাতের টিপ ছিল! আর আজ-কাল শিকার মানে তো খালি স্ফূর্তি।

এরই মাঝে একদিন ‘লাঞ্চ’ খাওয়ার পর যথারীতি বেরুনো হয়েছে ব্যাঘ্র মশায়ের সন্ধানে। এমন সময়ে অনেক লোকের হল্লা আর ক্যানেস্তারা বাজানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম।

সাবেদ আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কীসের শব্দ?

সাবেদ আলি বলল,

–বাঘ দেখা গেছে, তাই বিটাররা বাজনা বাজিয়ে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ওই যে দেখছেন, সামনের জায়গায় ঘাসগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই ফাঁকা জায়গাটায় লাটসাহেবের সামনে বাঘটাকে আনবে। আপনি ক্যামেরা রেডি করে রাখুন স্যর।

এমন সময়ে হঠাৎ বিটারদের গণ্ডি ভেদ করে বাঘটা লাফ দিয়ে পড়ল ঠিক আমাদের সামনের সেই খোলা জায়গাটায়। বাঘটাকে অত সামনে দেখে লিটন সাহেব ঘাবড়ে গেছেন। বাঘটা তাক করছে গভর্নরের হাতির মাথা লক্ষ্য করে লাফ দেবে কি না! এই সময়ে শুনতে পেলাম মহারানি ইন্দিরা বলছেন– ‘Your Excellency, shoot, shoot…’

আমি তো ক্যামেরা চালাতে শুরু করেছিলাম– হঠাৎ সাবেদ আলি আমার হাতে বন্দুকটা গুঁজে দিয়ে বললে ‘ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে এবার বন্দুকটা চালান স্যর’।

আমি বললাম: সে কী? আমি বন্দুক চালাব কী? আমি তো সবে তোমার কাছে শিখছি।

–হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনাকেই চালাতে হবে– আর দেরি করবেন না। দেখছেন না লাটসাহেব কীরকম নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এই যে ফুটোটা দেখছেন– এর ভেতর দিয়ে দেখে টিপ করুন, তারপরে ট্রিগারটা টিপে দিন। নিন, আর দেরি করবেন না!

আমি মরিয়া হয়ে টিপলাম ট্রিগার, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা সাংঘাতিক গর্জন করে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে পাশের একটা জলার ধারে গিয়ে পড়ল ছিটকে। আমার বলতে যতটা সময়ে লাগল তার শতাংশের একাংশ মাত্র সময়ে লেগেছিল সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে– অর্থাৎ কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

আনাড়ির মার হলে কী হবে– গুলিটা লেগেছিল বাঘটার মাথার ব্রহ্মতালুতে। সেই আমার প্রথম শিকারে যাওয়া আর প্রথমটাতেই এরকম সাফল্য। বন্দুকের আওয়াজ শুনে মহারানি ইন্দিরা দেবী পাশ ফিরে দেখতেই আমার হাতে বন্দুকটা দেখতে পেলেন। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে আমায় তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন।

লর্ড লিটন ও মহারানি ফিরে গেলেন সেদিনকার মতো। আমি তখন গিয়ে মৃত ব্যাঘ্রের পেটের ওপর দাঁড়িয়ে উত্তরকালের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একখানা ছবি তুলে ফেললাম।

তারপর আরও এক সপ্তাহ ধরে শিকারে গিয়েছিলাম এই দলের সঙ্গে। লর্ড লিটনের ছেলে একটি বাঘ মেরেছিল লাফ দেওয়ার মুখে– তার হাতের নিশানা ছিল খুব ভালো। আমি ক্যামেরায় তুলেছিলাম বাঘের সমস্ত ‘মুভমেন্ট’টা। সঙ্গে আরও অনেক রাজা-মহারাজা ছিলেন, তাঁদের নামগুলো আজ ঠিক মনে পড়ছে না।

শিকার শেষ হলে লর্ড লিটন বলেছিলেন,– কীরকম ছবিটা হল একবার দেখতে চাই।

আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে ম্যাডান কোম্পানির চার্লস ক্রিডের ল্যাবরেটরিতে ফিল্মটা develop করলাম– ঠিকমতো এডিট (edit) করে ওই ল্যাবরেটারিতে নিজেই প্রিন্ট করলাম। তারপর একদিন রাজভবনে লাট পরিবার ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত বিশেষ ব্যক্তিকে এবং মহারানি ইন্দিরা দেবীকে ছবিটা দেখানো হল– এবং দেখে সকলেই বেশ খুশি হলেন। ছবি প্রদর্শন উপলক্ষে দারুণ এলাহি এক পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল সরকার ও রাজপরিবারের পক্ষ থেকে। সেই প্রদর্শন অনুষ্ঠানের শংসাপত্রটি ছিল এরকম–

Government House Calcutta 9th March 1927

This is to certify that Mr. M. Bose took an excellent Cinema film during the visit of his Excellency the Governor of Bengal and Lady Lytton to Cooch Behar in February 1927. The film was shown at Government House and His Excellency was much pleased with it.

sd/- J. Mackenzie, Lieut. Col.

Military Secretary.”

১৯২৭ সালের প্রথম মাস থেকে শুরু হয়ে গোটা বছরটাই বেশ ঘটনাবহুল ছিল যুবক মধু বসুর জীবনে। এই শিকারের ছবি তৈরি করার ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রেঙ্গুনের ইস্টার্ন ফিল্ম কোম্পানির কাছ থেকে সুযোগ আসে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার। আউটডোরে শিকারের ওই ছবি তুলে ততদিনে মুভি ক্যামেরার কাজে যথেষ্ট সাহস হয়ে গিয়েছিল মধুর। বুক ঠুকে পাঠিয়ে দেওয়া গেল এক আবেদনপত্র, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তা মঞ্জুরও হয়ে গেল। টেলিগ্রাম মারফত প্রাথমিক কথাবার্তার পর রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় কোম্পানির লোক এসে চুক্তিপত্র সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে যায়, আর তারপর পাকাপাকিভাবে কাজে জয়েন করতে এপ্রিল মাসে বর্মাপ্রদেশ যাওয়া। তখনও পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি, কারণ তখনও ভারত ও বর্মা ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অর্ন্তভুক্ত। বর্মায় পৌঁছে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়া গেল। তারপর শুরু হল ছবির শুটিং। ওখানে ছবির শুটিং হত মান্দালয়ে। তখনও টকি আসেনি– ছবির নির্বাক যুগ। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই স্থানীয়, বার্মিজ। সেই ছবির শুটিংয়ের কাজ চলল জুন মাস পর্যন্ত। শুটিংয়ের পর ওখানকারই ল্যাবরেটরিতে ছবির ডেভেলাপ ও প্রিন্ট। সবই নিজের হাতে করতেন মধু। এই ল্যাবরেটরির কাজ করতে করতে মনে মনে সে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠত ‘লাইট অফ এশিয়া’র পরিচালক, মি. ফ্রেঞ্চ অস্টেনের ওপর। গোলাপদার সুপারিশে তিনিই প্রথম মধুকে সুযোগ করে দেন মিউনিখের বিখ্যাত ‘এমেলকা’ স্টুডিয়োতে ক্যামেরার কাজ শেখার। আর শুধু তাই নয়, অল্প কিছুদিন পর তিনিই আবার প্রায় জোর করেই শিখে নিতে বলেন ল্যাবরেটরির কাজ। কারণ মি. অস্টেন মনে করতেন একজন ভালো দক্ষ ক্যামেরাম্যান হতে গেলে খুব ভালোভাবে জানা দরকার ফিল্ম ল্যাবরেটরির কাজও। বছরখানেক আগের সেই শিক্ষা আজ কাজে লেগে গেল মধুর জীবনে। ছবির শুটিং ও পরিচালনার কাজ আর মান্দালয়ের নিস্তরঙ্গ জীবন বেশ ভালোই উপভোগ করছিল সে।

ইতিমধ্যেই লন্ডন থেকে আবার ডাক এলো হিমাংশু রাই ওরফে গোলাপদার কাছ থেকে। শুরু হতে যাচ্ছে নতুন আরেকটা ছবি ‘থ্রো অফ এ ডাইস’। সেই ইন্দো-জার্মান বিগ বাজেটের ছবির প্রোডাকশানের কাজে হিমাংশু রাইয়ের কাছে অপরিহার্য যুবক মধু। তাই গোলাপদার ডাকে সারা দিয়ে ইস্টার্ন ফিল্ম কোম্পানিকে তিনমাসের নোটিশ দিয়ে ২৭ জুন ১৯২৭ সেই চাকরিতে ইস্তফা দিলেন মধু বসু। তারপর রেঙ্গুন থেকে কলকাতা চলে এলেন সেপ্টেম্বর মাসে। এরপরই শুরু হল গোলাপদার সঙ্গে ভারতভ্রমণ। দিল্লিতে দেখা করে গোলাপদার সঙ্গে যে যে লোকেশানে শুটিং হবে ‘থ্রো অফ এ ডাইস’ সেই সেই দেশীয় রাজ্যগুলোতে যেতে হবে আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে। এবার অভিযান শুরু হল রাজস্থানের উদয়পুর দিয়ে, তারপর জয়পুর থেকে শুরু করে কর্নাটকের মহীশূর এবং দিল্লি যেতে হল বেশ কয়েকবার। সে আবার এক অন্য গল্পের শুরু!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved