১৯৫৩ সালে নড়াইলে ফিরে আসার পর সুলতান ধীরে ধীরে নিজস্ব এক জীবনযাপন গড়ে তোলেন। যেখানে তাঁর সঙ্গী গ্রামের দরিদ্র কৃষক, পশুপাখি আর গরিব শিশুরা। এই শিশুদের তিনি বিনা পয়সায় ছবি আঁকা শেখানো শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি যশোরে ‘চারুপীঠ’ এবং নড়াইলে ‘শিশুস্বর্গ’ নামে দু’টি শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। ‘আদম সুরত’ তথ্যচিত্রে তিনি আরও এক জায়গায় বলছেন, ‘গ্রামে একজন সহজ সুন্দর মানুষ যেভাবে ছবিকে পছন্দ করে সেই অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি অন্য কোথাও পাই না। তার একটা লাউমাচার ছবি আঁকলে সে বলে এটা আমার লাউমাচা, তার দুটো বলদের ছবি আঁকলে সে কত খুশি হয়। তাতে আমার মনে হয় যে আমি অনেক সুখী আছি গ্রামে।’ আর এখান থেকেই সুলতানের ছবি বদলে যেতে শুরু করে। তাঁর ছবি হয়ে ওঠে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের কথা বলার অবলম্বন। গরিব, অল্পাহারী মানুষের চেহারা ক্রমশ বদলে যেতে থাকে পেশিবহুল অবয়বে।

ছবি এঁকে একটু নামডাক হবে, বিক্রিবাটা হবে– কে না চায়। আর এই চাওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। আর যদি সেই নামডাক স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে পৌঁছয়, তবে তো সোনায় সোহাগা! এই অর্থ আর খ্যাতির যুগপৎ প্রাপ্তি, যে কোনও শিল্পীর কাছেই লালিত স্বপ্নের মতো। এবং খুব কম শিল্পীর ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়িত হয়।

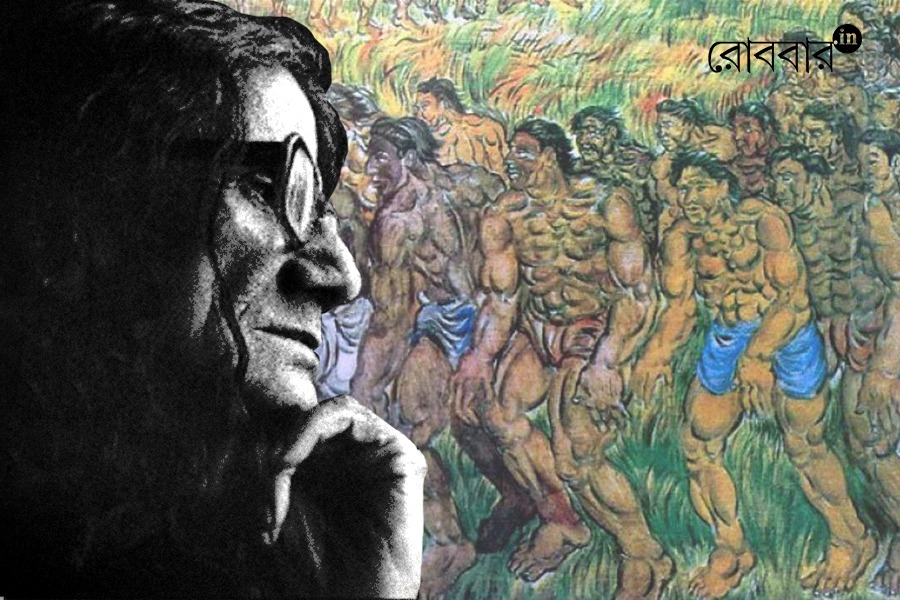

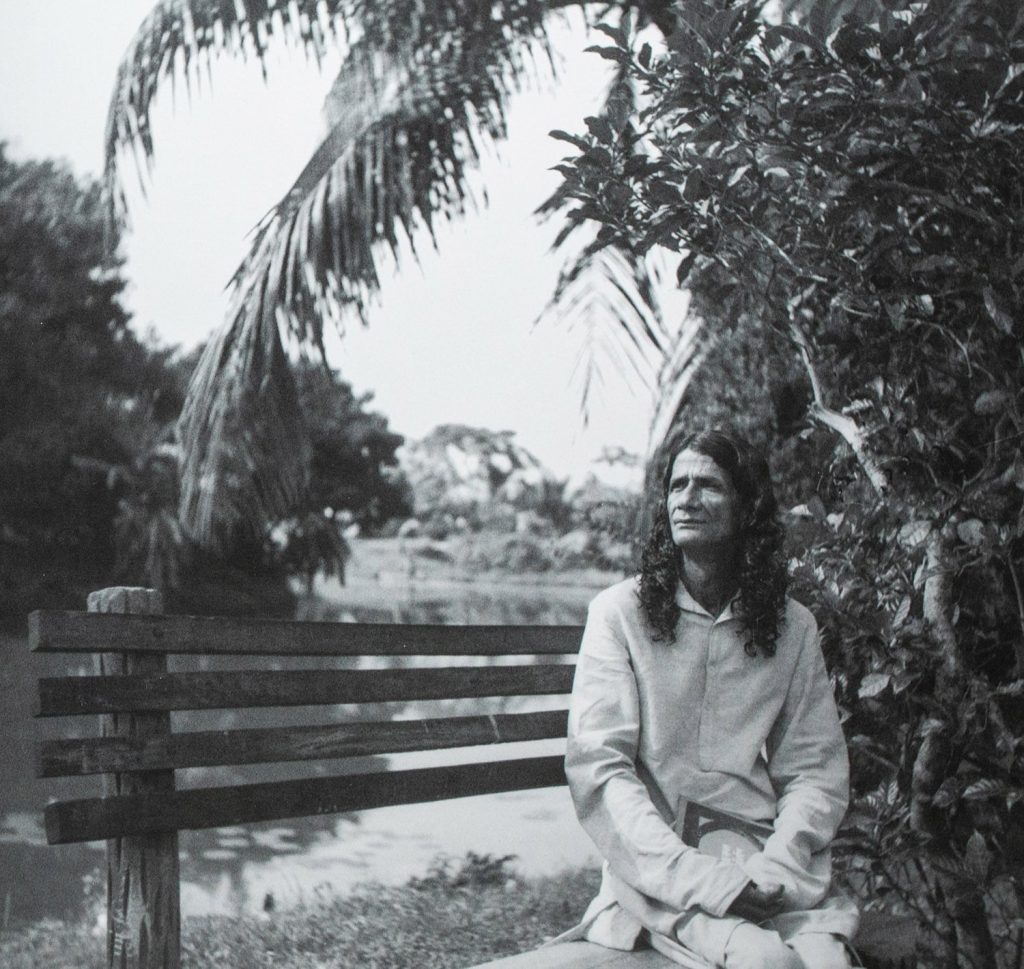

অবাক লাগে একথা ভেবে যে, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়া খ্যাতি, পাবলো পিকাসো, সালভাদোর দালি, জর্জেস ব্রাক, পল ক্লি-র মতো আধুনিক চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে প্রদর্শনী হওয়া; নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য টেলিগ্রাফ, টাইমস, গার্ডিয়ান, ল্য মোঁদ-সহ বিভিন্ন বিখ্যাত সংবাদপত্রে তার কাজের প্রশংসা, উচ্চমূল্যে ছবি বিক্রি– সব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে শুধু নিজের দেশের টানে, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি উজাড় করা ভালোবাসায়, দেশের মাটিতে ফিরে এসে প্রত্যন্ত গ্রামের গরিবগুরবো কৃষিজীবী মানুষ আর বিড়াল, বেজি, কুকুর, বাঁদর, গরু ইত্যাদি পোষ্য নিয়ে বাংলাদেশের নড়াইলে চিত্রা নদীর ধারে পুরনো একটি বাড়িতে জীবনের শেষ ২০টা বছর কাটানো যে কোনও আধুনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন! কিন্তু আজ থেকে ৭২ বছর আগে ১৯৫৩ সালে, এই ‘দুঃস্বপ্ন’ যে ‘লাল মিয়া’ ওরফে শেখ মোহাম্মদ সুলতানের পরম কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ছিল, তা বোঝা যায় যখন তাঁকে নিয়ে তৈরি তারেক মাসুদ পরিচালিত ‘আদম সুরত’ তথ্যচিত্রের এক জায়গায় তিনি বলেন ‘আমার এই ফিরে আসা বিদেশ থেকে কিংবা নেম, ফেম যা কিছু হল সেটা ঠিক আমি দেশের মাটিতে এসে তার কোনও উপলব্ধি করতে চাইনি ইচ্ছে করেই। আদৌ না জানুক কেউ এইটেই আমি চেয়েছিলাম। আমার দেশের বাড়িতে দেশের মাটিতে আমার নিজের ঘরে এলে যেমন মনের অবস্থা হয়, ততটুকুই ছিল। এবং আমার গ্রামবাসী, আমার সমবয়সি যারা ছিল তাদেরও বয়স অনেক হয়ে গেছে, তাদের কাছে আমি ঠিক সেই বাল্যকালের মতোই অনুভব করতে লাগলাম। আমি উপলব্ধি করতে লাগলাম, আমার বিদেশের কোনও কল্পনা, বিদেশের মনমানসিকতা আদৌ নেই। আমার ব্যবহারে, চলাফেরায়, আহারে, বিহারে সবেতেই আমি আমার নিজের দেশের সঙ্গে মিলে গেছিলাম আর আছিও ঠিক সেইভাবে। এতে আমি বড় শান্তি পাই, আমার অন্তরে বড় সুখ হয়।’

এই সুখই বোধহয় মানুষের জীবনে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সুখ যা খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতো সারাজীবন ধরে মনুষ্যজাতি খুঁজে ফেরে। শেখ মোহাম্মদ সুলতান যাঁকে শিল্পজগৎ একডাকে চেনে ‘এস এম সুলতান’ নামে, তিনি তা পেয়েছিলেন তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে। ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট বাংলাদেশের নড়াইলে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে সুলতানের জন্ম। বাবা ছিলেন পেশায় কৃষক এবং রাজমিস্ত্রি। ছেলেবেলা অত্যন্ত কষ্টে কেটেছে তাঁর। নড়াইলে ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকেই সুলতান তাঁর বাবাকে বাড়ি তৈরির কাজে সাহায্য করতে শুরু করেন এবং বাড়ির ডিজাইন তৈরির কাজে বাবাকে সাহায্য করতে করতেই তাঁর মধ্যে শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪১ সালে ভর্তির পরীক্ষায় ৪০০ জনের মধ্যে প্রথম হয়ে সুলতান ভর্তি হন ক্যালকাটা আর্ট স্কুলে, যা এখন ‘সরকারি আর্ট কলেজ’ নামে পরিচিত। প্রখ্যাত শিল্প ইতিহাসবিদ ও সমালোচক হাসান শহিদ সোহ্রাওয়ার্দীর চোখে পড়ে যান সুলতান। তিনি তখন কলকাতা আর্ট স্কুলের পরিচালন কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সুলতানকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। আর্ট স্কুলে অন্যান্য ক্লাসে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, রাজেন তরফদারের মতো সহপাঠী পান সুলতান। এই সময়ে তিনি রাজেন তরফদার পরিচালিত ‘ঊর্মিলা’ নামে একটি নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা পান। আর্ট স্কুলে প্রতিটি ক্লাসে সুলতান যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। এই সময় তিনি জলধর সেনের ভ্রমণকাহিনি পড়ে আকৃষ্ট হন এবং চতুর্থ বর্ষে উঠে আর্ট স্কুল ছেড়ে দেন।

এরপরই শুরু হয় শিল্পী সুলতানের বোহেমিয়ান জীবনযাপন। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়াতে থাকেন। প্রথমে কিছুদিন আগ্রায় থাকার পর চলে যান কাশ্মীরে। সেখানে গিয়ে প্রায় তিন বছর কিছু আদিবাসীদের সঙ্গে থাকেন। সেখানে তিনি কাশ্মীরের নিসর্গ এবং ওই আদিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি আঁকেন। সেই সময় থেকেই সুলতানের মধ্যে ভবঘুরে এবং ছন্নছাড়া জীবনযাত্রা লক্ষ করা যায়। এই সময়ে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ছবি এঁকে খুবই অল্প মূল্যে, তা বিক্রি করে দিন গুজরান করছেন। যুদ্ধের কারণে সেই সময়ে বেশ কিছু ব্রিটিশ আর মার্কিন সেনা ভারতে ছিল। তাদের কাছেও সুলতান বেশ কিছু ছবি বিক্রি করেছিলেন। এই সময় থেকেই সুলতান একটু একটু করে পরিচিতি পেতে শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে সিমলায় সুলতানের প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। এরপর তিনি আবার কিছুদিনের জন্য কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় সুলতানকে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। দেশভাগের পর কাশ্মীর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা এখন বাংলাদেশ, ফিরে আসতে হয়েছিল। এরপর ১৯৪৮ সালে লাহোর আর ১৯৪৯ সালে করাচিতে সুলতানের বেশ বড় মাপের দু’টি একক প্রদর্শনী হয় যা তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৫০ সালে সুলতানের শিল্পী জীবনের অন্যতম ঘটনাটি ঘটে। নিউ ইয়র্কের ‘ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন’-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্প সম্মেলনে আমন্ত্রণ পান তিনি। বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুলতানের প্রতিভা। এই সফরে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বস্টন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হাউস এবং অ্যান আর্বারের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়। তারপর তিনি পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে। সেই সময় ইউরোপ জুড়ে সুলতানের ২০টি প্রদর্শনী হয়েছিল। খ্যাতির শিখরে পা রেখেছিলেন এস এম সুলতান। বাংলার সহজ সরল জীবনযাত্রা আর মনভোলানো নিসর্গচিত্র বিদেশি শিল্পরসিকদের মন কেড়ে নিয়েছিল।

কিন্তু সুলতান ছিলেন এমন এক অদ্ভুত প্রতিভা যাঁকে বলা যায় ‘একসেন্ট্রিক জিনিয়স’। সারা জীবন নিজের শর্তে দিন কাটিয়েছেন। কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ছোটবেলার কষ্টে কাটানো দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেননি তিনি। খ্যাতির শীর্ষে উঠেও তাঁর মন পড়ে থাকত বাংলার কৃষিজীবী মানুষগুলোর অতি কষ্টে দিন গুজরানের রোজনামচার দিকে। ভারত ও বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এই দেশে যে কৃষক উৎপন্ন করে সে শুধু উৎপন্নই করে যাবে আর মরে যাবে আর দেশশাসনের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁরা সেই উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ, তা থেকে প্রাপ্ত রেভিনিউ, রফতানির হিসেব ফলাও করে ‘কৃষিপ্রধান দেশ’ বলে গোটা বিশ্বের কাছে সরকারের গুণগান করে বেড়াবে– এটা সুলতানকে কুরে কুরে খেত। এই যন্ত্রণাই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে নিজের মাতৃভূমিতে, নিজের আপন লোকেদের কাছে। এই ফিরে আসাই সুলতানের কাছে শিল্পী হিসেবে এক মস্ত বড় টার্নিং পয়েন্ট।

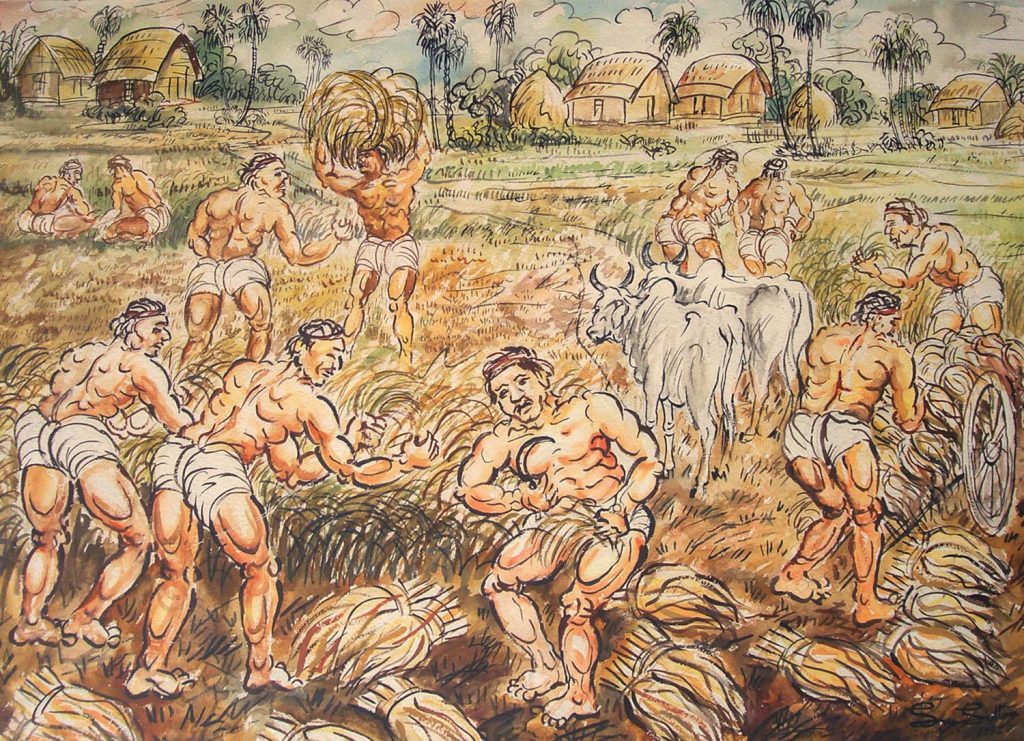

১৯৫৩ সালে নড়াইলে ফিরে আসার পর সুলতান ধীরে ধীরে নিজস্ব এক জীবনযাপন গড়ে তোলেন। যেখানে তাঁর সঙ্গী গ্রামের দরিদ্র কৃষক, পশুপাখি আর গরিব শিশুরা। এই শিশুদের তিনি বিনা পয়সায় ছবি আঁকা শেখানো শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি যশোরে ‘চারুপীঠ’ এবং নড়াইলে ‘শিশুস্বর্গ’ নামে দু’টি শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। ‘আদম সুরত’ তথ্যচিত্রে তিনি আরও এক জায়গায় বলছেন, ‘গ্রামে একজন সহজ সুন্দর মানুষ যেভাবে ছবিকে পছন্দ করে সেই অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি অন্য কোথাও পাই না। তার একটা লাউমাচার ছবি আঁকলে সে বলে এটা আমার লাউমাচা, তার দুটো বলদের ছবি আঁকলে সে কত খুশি হয়। তাতে আমার মনে হয় যে আমি অনেক সুখী আছি গ্রামে।’ আর এখান থেকেই সুলতানের ছবি বদলে যেতে শুরু করে। তাঁর ছবি হয়ে ওঠে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের কথা বলার অবলম্বন। গরিব, অল্পাহারী মানুষের চেহারা ক্রমশ বদলে যেতে থাকে পেশিবহুল অবয়বে। সুলতানের ছবিতে তারা হয়ে ওঠে শক্তির প্রতীক। মাটির কাছাকাছি বাস করা, সভ্যতার বোঝা কাঁধে বহন করা এই মানুষগুলো সুলতানের কাছে দুর্বল, ক্ষুধার্ত প্রাণী বলে মনে হয়নি। তাঁর কখনও মনে হয়নি যে, এরা করুণা এবং সহানুভূতির যোগ্য। বরং তিনি তাদের স্ফীত পেশী, শক্তিশালী ধড় এবং অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি নিয়ে আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন।

১৯৬৮ সালে প্রথম তিনি কাগজের ওপর জলরঙে আঁকেন ‘ক্ষেতে কৃষক’। সেই শুরু। তারপর ধীরে ধীরে ধারে ভারে এক একটি ছবি হয়ে উঠতে লাগল গরিব কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের দিনযাপনের আন্দোলনের রূপকথা। সুলতান যে মনে মনে এদের কত যত্ন করতেন তার প্রমাণ যখন তিনি বলেন ‘আমাদের দেশের কৃষকের জীবনধারণে তারা যে খুব অল্পাহারী এবং খুব কষ্টের মধ্যে উৎপন্ন করে তাতে কোনও সন্দেহ নাই। অথচ তারা যে কোনও ব্রতে ব্রতী রয়েছে শুধুই উৎপন্ন করে যাওয়ার জন্য। অথচ আমরা যখন তাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কথা বলি, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা বলি তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। আমি ১৯৭১ এর লিবারেশানের পূর্বেও একথা বলেছি, পরেও একথা বলছি। কৃষিঋণ যখন দেওয়া হয়, গরীব তো, অভাবী, ওরা এগিয়ে আসে, তখন তাদের জমি বাড়ি যা অল্প থাকে তাঁর দলিল দস্তাবেজ ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। এই ঋণ পেয়ে আনন্দ খুবই পায় কিন্তু সুদের কথা তাদের মনে থাকে না। সুদ বাড়তে যায়, বাড়তে যায়, তস্য সুদ হয়ে তা মেটাতে না পেরে তাদের সব জমিজমা হাত থেকে সরে যায়। একটা প্রহসন চলছে এদের নিয়ে। যত এসব দেখি তত আমি এদের মাসল বড় করি আর মজবুত করি। বলি তোমরা মোটে ভয় পাবা না, তোমরা টিকে থাকবে কিন্তু। তোমরাই মাটির প্রকৃত অধিকারী। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তোমাদের। ওদের নয় যারা তোমায় উপহাস করে।’ আজ এই একুশ শতকের ২৫তম বছরে দাঁড়িয়ে এই ‘উপহাস’ আজও ওদের নিত্যসঙ্গী। আজও ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করে চলেছে। আর আমরা আজও ‘কৃষিপ্রধান দেশ’ বলে নিজেদের পিঠ চাপড়ে চলেছি।

সুলতানের এই পর্ব থেকে প্রয়াণ অবধি যদি আমরা দেখি, তবে এই উপহাসের বিরুদ্ধে কৃষকদের হাতে হাত রেখে লড়াই করে গিয়েছেন তাঁর প্রায় প্রতিটি ক্যানভাসে। ১৯৭৫ সালে তেলরঙে আঁকা ‘প্রথম বৃক্ষরোপণ’ বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্প-ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এখানে স্ফীতকায় পেশিবহুল একজন কৃষক একটি চারাগাছ রোপণ করছেন দুই হাতের মধ্যে আগলে রেখে। আর পিছনে দু’জন কিউপিড। এই আগলে রাখার ভঙ্গির মধ্যে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সুলতানের অপার ভালোবাসা, অসীম শ্রদ্ধা আর তাদের কষ্টের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানোর কাজ যা তিনি সারা জীবন ধরে করে গিয়েছেন তা ধরা পড়ে। সুলতানের মতে এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। তারপর একে একে ‘গাঁতায় কৃষক’, ‘আমার গ্রাম’, ‘গ্রামীণ জীবন’, ‘চরদখল’, ‘জমি কর্ষণ’, ‘শাপলা তোলা’, ‘ধান ভাঙা’, ‘পাট ধোয়া’, ‘ধান মারাই’ ইত্যাদি অসংখ্য শিল্পকীর্তির নমুনা রেখে গিয়েছেন তিনি। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার সুলতানকে সে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘একুশে পদক’ দিয়ে সম্মানিত করেন।

কৃষক আন্দোলন নিয়ে আমাদের দেশে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। সেই আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে অনেক রাজনৈতিক দল ও নেতার জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে মানুষ তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। কিছু কাজ যে একেবারেই হয়নি, তাও বলা যাবে না। কিন্তু কৃষিজীবী মানুষের জন্য সুলতানের যে ত্যাগ, সহমর্মিতা, আত্মোপলব্ধি যা প্রতি মুহূর্তে তাঁর অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা যে কোনও রাজনৈতিক দল ও নেতার অনেক ঊর্ধ্বে। এককথায় বিস্ময়কর! তাঁর প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস নির্গত হত শ্রমজীবী মানুষের উদ্দেশে। তিনি বলতেন, ‘আমার চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু শক্তির প্রতীক নিয়ে। পেশি সংগ্রামের জন্য ব্যবহার হচ্ছে, মাটির সাথে সংগ্রামে। সেই বাহুর শক্তি হালকে মাটিতে প্রবাহিত করে এবং ফসল ফলায়। শ্রমই ভিত্তি, এবং আমাদের কৃষকদের সেই শ্রমের কারণে এই ভূমি হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে।’

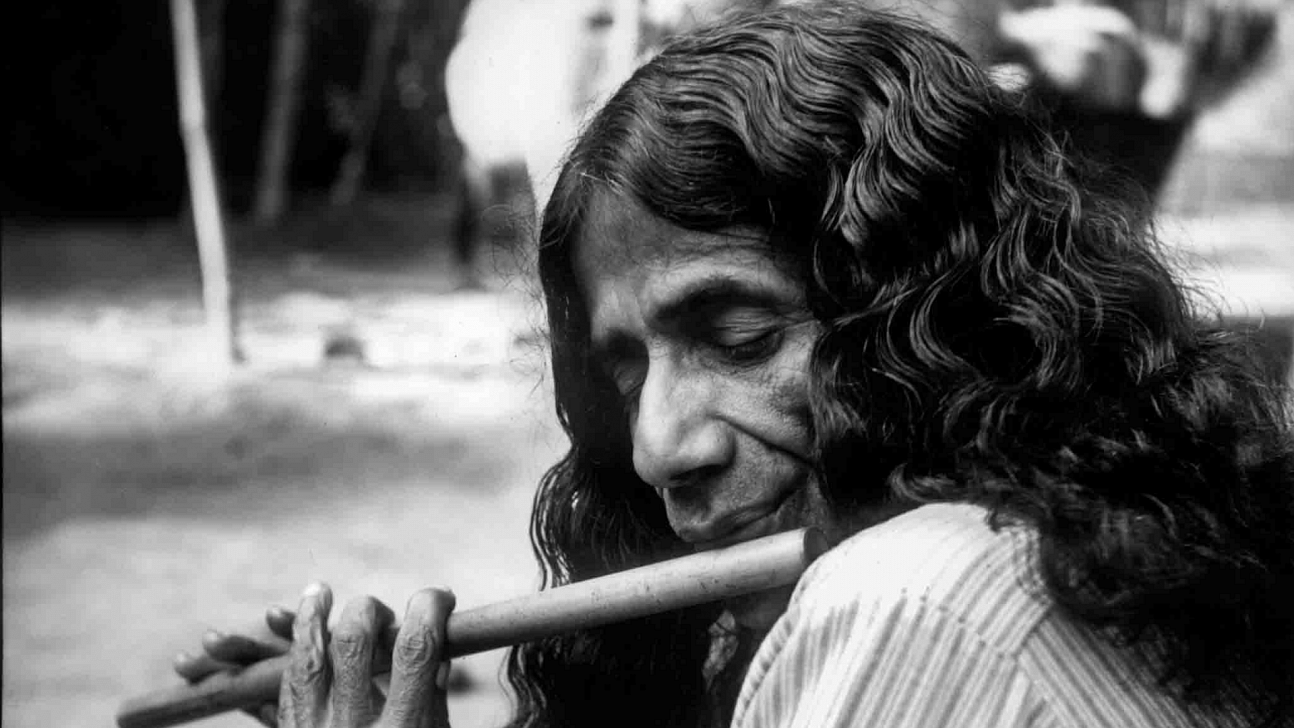

এ হেন মানুষটি চিরকাল প্রচারের বাইরে থেকেছেন। জীবদ্দশায় কোনও দিন ক্যামেরা বা অন্য কোনও রকম সাক্ষাৎকারে রাজি হননি কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া, তাও শর্তসাপেক্ষে। ‘আদম সুরত’ তথ্যচিত্র তৈরির সময় সুলতান পরিচালক তারেক মাসুদকে বলেছিলেন ‘আমি বরং নিমিত্ত, আমাকে উপলক্ষ করে আপনারা বাংলার কৃষকের ওপর ছবি বানান। আমি আপনাদের সঙ্গে ক্যাটালিস্ট হিসেবে থাকব।’ এমন খাঁটি মানুষেরই আজ খুব প্রয়োজন আমাদের দেশের লাখ লাখ কৃষিজীবী মানুষের। যে বা যাঁরা ভোট, জোট, ঘোঁট বাদ দিয়ে শেখ মোহাম্মদ সুলতানের মতো ‘সুলতান’ হয়ে তাঁদের পাশের দাঁড়াবে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved