এই ছবি আত্মজৈবনিক। পোলানস্কি নিজে এখানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারও কাছেই সেই অর্থে পাত্তা না পাওয়া এক মানুষের ভূমিকায়। অন্ধকার হলে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, কিন্তু হল থেকে বেরিয়ে তাকে যেন দরকার পড়ে না আর! ফ্রান্সে এসে নিজেকে কি সম্পূর্ণ অপাঙক্তেয় মনে হয়েছিল পোলানস্কির? তাই তিনি ট্রেলকোভস্কির মধ্যে দিয়ে সেই অভিমানকেই এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন? পরাবাস্তব যেখানে এক আড়াল মাত্র।

একজন মানুষ নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে। কারণ যাই থাক, সেই নিঃসীম একাকিত্বের নেপথ্যে জন্ম নিতে থাকে একটা ‘অপরlত্বের’ বোধ (অথবা ওই বোধই তাকে নির্জন করে তোলে)। কিংবদন্তি রোমান পোলানস্কি তাঁর ‘অ্যাপার্টমেন্ট ট্রিলজি’র ছবিগুলি তৈরি করেছেন এই মানসিক অবস্থান থেকেই। ১৮ আগস্ট ৯২ বছর বয়স হল তাঁর। ‘দ্য পিয়ানিস্ট’ (২০০২) কিংবা ‘চায়না টাউন’ (১৯৭৪) অথবা ‘নাইনথ গেট’ (১৯৯৯) যতটা আলোচিত, ততটা আলোচিত নয় এই ট্রিলজির ছবিগুলি। ‘রোজমেরিস বেবি’ (১৯৬৮) অবশ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু বাকি দু’টি ছবি নিয়ে সেভাবে কথা হয় না। তবু নবতিপর পোলানস্কির শিল্পকৃতির মননকে বুঝতে হলে এই ছবিগুলিকে বাদ তো দেওয়া যাবেই না। বরং আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ দরকার।

প্রথম দু’টি ছবিতে প্রোটাগনিস্ট চরিত্রে নারী। কিন্তু শেষ ছবিতে তিনি কেবল পুরুষকে মুখ্য চরিত্রই করেননি। বরং সেই চরিত্রে নিজেই অভিনয় করলেন। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল এই চরিত্রটির সংকট তিনি যেভাবে দেখাতে চাইছেন, তা দেখাতে হলে তাঁকেই দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে। এই ছবিটি আসলে আত্মজৈবনিক। ঘটনার পারম্পর্যে নয়, আত্মিক দিক থেকে (সেই উপাদান বাকি দুই ছবিতেও একইভাবে বিদ্যমান)। তবে সেই প্রসঙ্গ পরে। প্রথমে ছবিগুলিকে মুক্তির কাল হিসেবে একে একে দেখে নেওয়া যাক।

‘অ্যাপার্টমেন্ট ট্রিলজি’র প্রথম ছবি ‘রিপালশন’ (১৯৬৫)। এই ছবির মুখ্য চরিত্র ক্যারল। সুন্দরী এই তরুণীর কাছে যৌনতা চরম আতঙ্কের। তাই কলিন নামক যুবকের প্রেমপ্রত্যাশা তার কাছে বিবমিষাময় অস্বস্তির। সে লন্ডনে যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সেখানে তার দিদি হেলেনের বয়ফ্রেন্ড মাইকেল আসে, রাতে থেকেও যায়। লোকটা বিবাহিত। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে মাইকেলের টুথব্রাশ, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম দেখতে পেলেও গা ঘিনঘিন করে ক্যারলের। সব টান মেরে ফেলে দেয় ট্র্যাশ বিনে! একদিন দিদি তার প্রেমিকের সঙ্গে পাড়ি দেয় ইটালিতে। গোটা অ্যাপার্টমেন্টে ক্যারল এবার এক্কেবারে একা। সেই রাত থেকেই তার প্যারানইয়ার চূড়ান্ত সফর শুরু। সে আবিষ্কার করে মাইকেল চলে গেলেও তার ব্যবহার করা জিনিস এখনও রয়েছে এখানে! ক্রমে সে দেখে দেওয়ালে ফাটল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য হাত তাকে স্পর্শ করে। আয়নায় কার অন্ধকার ছায়া! বেডরুমের বাইরে কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায়। শেষে আচমকাই তার ঘরে ঢুকে এক আগন্তুক তাকে ধর্ষণ করে।

এমনই সব ভয়াল ভ্রম তাকে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে রাখে। শেষমেশ হেলেন ফিরে এসে আবিষ্কার করে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ বোনকে। ঘরে পড়ে রয়েছে কলিন ও বাড়িওয়ালার মৃতদেহ! তাদের মধ্যে বাড়িওয়ালা ক্যারলকে একা পেয়ে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল বটে, কলিন এসেছিল ভালোবাসার কথা বলতে। কিন্তু ক্যারলের পুরুষ-বিদ্বেষ ততক্ষণে চেতনাকে ঢেকে ফেলেছে ঘৃণার কুয়াশায়। দু’জনকেই সে খুন করেছে। হেলেন দেখে, ক্যারল যেন বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়ে পরিণত হয়েছে এক বালিকায়। কেন? আসলে ছবির একেবারে শেষে আমরা দেখি একটি গ্রুপ ছবি। পরিবারেরই এক সদস্যের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছে সে। বাকিরা হাসিমুখে লেন্সের দিকে তাকিয়ে। কেবল ক্যারলের চোখে আটকে যায় আমাদের দৃষ্টি। সেই ঘৃণা ছুঁয়ে আমরা বুঝতে পারি, কৈশোরে পৌঁছনোর আগেই ওই ব্যক্তির হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হওয়া থেকে তাঁর পুরুষের প্রতি আতঙ্কের সূত্রপাত। এই ছবি শুরুও হয় ক্যারলের চোখের ক্লোজ আপ দিয়ে। পোলানস্কি যেন ক্যামেরা নিয়ে শুরুতেই চোখের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েন তরুণীর চেতনার গভীরে। যার নিজের শরীরটাই একটা অ্যাপার্টমেন্ট। সেখানে অনধিকার প্রবেশকারীকে সে বাধা দিতে পারেনি। তাই ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে ভুগেছে ফের কোনও ফাটলে (যা যোনিরই প্রতীক) ঘিনঘিনে পুরুষস্পর্শ রেখে যাবে ঘৃণার অনন্ত জলছাপ। গোটা পুরুষসমাজ তো বটেই, সভ্যতা থেকেই দূরে সরে গিয়ে সে যেন হয়ে ওঠে এক ‘অপর’! নিজের কাছেই।

ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবিটিই এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। ‘রোজমেরিস বেবি’। কাল্ট ক্লাসিক এই ছবিতেও প্রোটাগনিস্ট এক তরুণী। ইরা লেভিনের সমনামী বেস্ট সেলার উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি এই ছবির মাধ্যমেই হলিউডে পোলানস্কির আত্মপ্রকাশ। রোজমেরির স্বামী গাই একজন মঞ্চাভিনেতা। ম্যানহাটনের এক অ্যাপার্টমেন্টে তারা সংসার পাতে। ক্রমে রোজমেরি এক বিরাট ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে উঠতে থাকে। যেন অনেক উঁচুতে উড়তে থাকা চিলের নিষ্ঠুর ছায়া পড়ে তার সুখের সংসারে। তিলে তিলে সে বুঝতে পারে, সে এখানে এক্কেবারে একা। বাকি সকলেই শামিল এক গূঢ় ষড়যন্ত্রে! সকলে বলতে গাই এবং অ্যাপার্টমেন্টে তাদের প্রতিবেশী বুড়োবুড়ি মিনি কাস্টেভেট ও রোমান কাস্টেভেট।

কিন্তু কী সেই ষড়যন্ত্র? শয়তানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা! গাই নয়, যেন স্বপ্নের ভিতরে শয়তান এসে মিলিত হয় রোজমেরির সঙ্গে! এক ভয়াল দুঃস্বপ্নে কুঁকড়ে যায় সে। ঘুম থেকে উঠে রোজমেরি দেখে তার শরীরে আঁচড়ের দাগ। এরপরই জানা যায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে রোজমেরি। গাই, মিনি, রোমান সকলে মিলে স্বাগত জানাতে চায় রোজমেরির সন্তানকে। আসলে তারা সকলেই শয়তানের উপাসক। শয়তান আবার আবির্ভূত হচ্ছে পৃথিবীতে, মানুষের রূপ ধরে। ছবির একেবারে শেষে জন্ম নেয় সে। যদিও এতক্ষণের আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে রোজমেরির মাতৃসত্তা সেই শিশুরূপী শয়তানকে (যদিও ছবির পোস্টারে আমরা দেখি মাতৃগর্ভে স্থিত এক শিংওয়ালা ভ্রূণকে, ক্যামেরা কিন্তু একবারও দেখায়নি তাকে) ঘুম পাড়াতে চায়! ‘রিপালশন’-এর শুরু ও শেষকে মিলিয়েছিল ক্যারলের চোখ। এখানে একটা ঘুমপাড়ানি সুর। মা তার শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। গোটা পৃথিবীতেই চিরকালীন হয়ে থাকা এই সব গানে বাৎসল্যেরই প্রাবল্য। সেই সুরে সরলতাও আছে। কিন্তু পোলানস্কি সেখানেই মিশিয়ে দিয়েছেন বিপন্নতা, বিষাদ এবং আরও বহু কিছু। আগের ছবিতে যৌন সংসর্গের প্রতি ঘৃণা ছিল। এখানে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশছে আতঙ্কের রিনরিনে সুর। প্রশ্ন জাগে, ছবি জুড়ে যা যা ঘটে তার সবটাই আসলে রোজমেরির মগজের ভিতরে ঘটছে না তো! ‘হরর’ গোত্রীয় হয়েও আসলে আধুনিক বিশ্বে একজন মানুষের মননকে ফালা ফালা করে তার ভিতরে লেগে থাকা ‘অপর’কেই যেন খুঁজছেন পোলানস্কি। কেন? শেষ ছবি নিয়ে কথা বলার পরই তা পরিষ্কার হবে। আপাতত এটা বলা যেতেই পারে, রোজমেরির শরীরে জন্ম নেওয়া ভ্রূণ যেন তারই এক অ্যাপার্টমেন্টে ‘বন্দি’ হয়ে পড়ার সমতুল। গোটা ছবিতে রোজমেরির মা-বাবার দেখা মেলে না। স্বামী ক্রমেই দূরবর্তী, এক অচেনা হয়ে ওঠা ষড়যন্ত্রকারী। রোজমেরি যেন ছিন্নমূল এক সত্তা। এই বিচ্ছিন্নতাই কি মা হিসেবে তাকে আরও একা করে দিচ্ছিল? তারপর ভিতরে ভিতরে সে কল্পনা করেছে শয়তানের উপাসনার বিষয়টি! এমন একটা দিক উঠে আসে বহু চলচ্চিত্র গবেষকের চিন্তায়। মাতৃত্বের জন্য মানসিকভাবে তৈরি না থাকার জন্যই কি বাস্তব থেকে সে সরে যেতে থাকে ক্রমে? ছবির শেষে সন্তানের মুখোমুখি হয়ে কি কোনও নিশ্চয়তাকেই খুঁজে পায় সে? তাই পরম নিশ্চিন্তে দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ায় অপত্যকে?

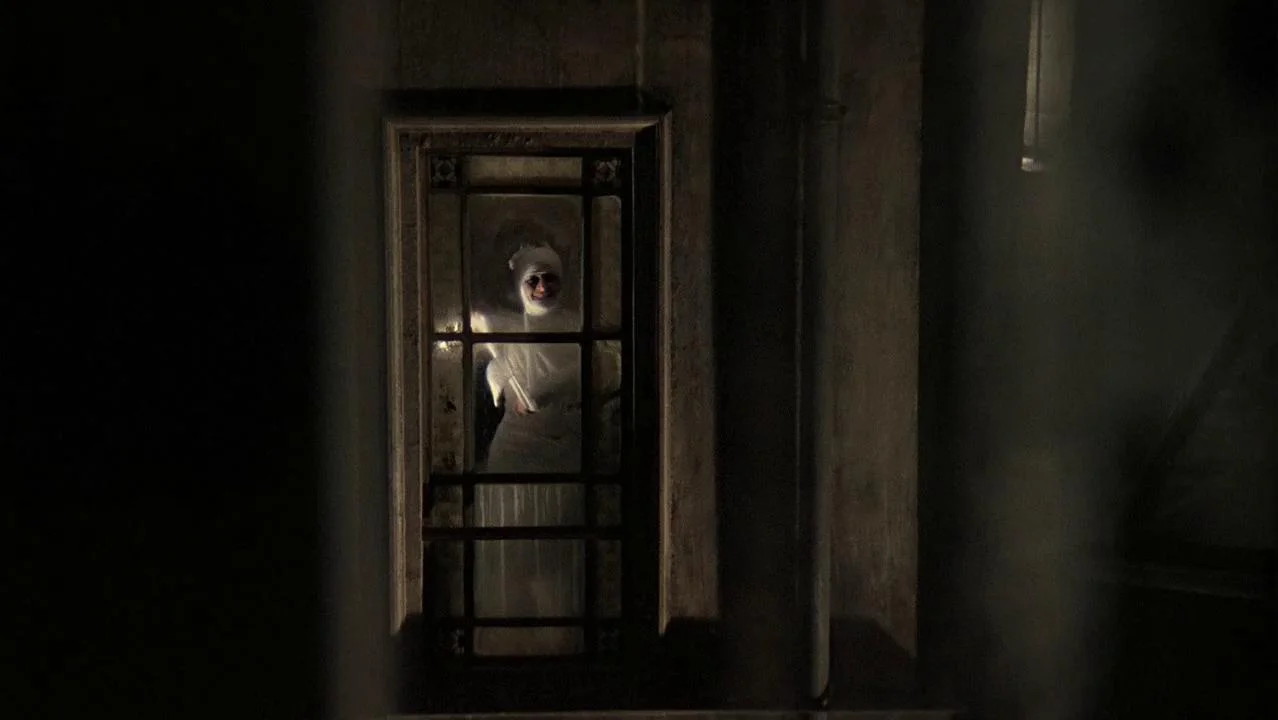

তৃতীয় ছবি ‘দ্য টেনান্ট’ মুক্তি পায় ১৯৭৬ সালে। ততদিনে পোলানস্কি আরও অভিজ্ঞ। এখানে তাই তিনি আরও বেশি জটিল। এখানে প্রোটাগনিস্ট ট্রেলকোভস্কির ভূমিকায়, আগেই বলেছি, তিনি নিজেই অভিনয় করেছেন। ব্রিটেন, আমেরিকার পর ট্রিলজির শেষ ছবির পটভূমি প্যারিস। ‘ছবি ও কবিতার শহর’-কে এমন ‘কুৎসিত’ করে দেখানো হয়নি আর কোনও ছবিতে– এমনটা গবেষকরা বলেন। ট্রেলকোভস্কি একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই চায়। পেয়েও যায়। কিন্তু জানতে পারে এই অ্যাপার্টমেন্টে যে তরুণী থাকত, সে জানলা দিয়ে লাফ মেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এখন শয্যাশায়ী হাসপাতালে। সে দেখতে যায় সিমন নামের সেই তরুণীকে। সেখানে হাজির হয় সিমনের বান্ধবী স্টেলাও। ব্যান্ডেজ বাঁধা সিমন চিৎকার করে ওঠে। সময় গড়ায়। স্টেলাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায় ট্রেলকোভস্কি। অন্ধকার হলে আচমকাই ঘনিষ্ঠ হয় তারা। অথচ হল থেকে বেরিয়ে স্টেলা তাকে একা রেখেই চলে যায়! পরের দিন হাসপাতালে ফোন করে ট্রেলকোভস্কি জানতে পারে সিমন মারা গিয়েছে। সে পাকাপাকিভাবে উঠে আসে ওই অ্যাপার্টমেন্টে। আর একটু একটু করে হয়ে উঠতে থাকে সিমন! যেন তার শরীর একটা অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানে সিমন এক অনুপ্রবেশকারী! ছবির একেবারে শেষে সেও লাফ দেয়। সিমনের পোশাকে পুরোদস্তুর এক নারী সেজে! হাসপাতালে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ট্রেলকোভস্কি দেখতে পায় তাকে দেখতে এসেছে স্টেলা। সঙ্গে রয়েছে এক যুবক, যাকে সে আয়নায় রোজ দেখে। হ্যাঁ, সে নিজেই দেখতে এসেছে নিজেকে। নাহ! সে তো এখন সিমনে রূপান্তরিত। সে চিৎকার করে ওঠে। অবিকল ছবির প্রথম দিকে সিমনের মতোই। তার হাঁ মুখের ভিতরে ঢুকে যায় পোলানস্কির ক্যামেরা। চোখ নয়, মুখগহ্বর এখানে হয়ে ওঠে শরীরে ঢুকে পড়ার রাস্তা। এই ছবিকে নানাভাবে নানা দিক দিয়ে দেখা যায়। তবে সমস্ত অবলোকনই আসলে এক ‘অপর’-এর কাছে যায়। শুরুতেই বলেছিলাম এই ছবি আত্মজৈবনিক। পোলানস্কি নিজে এখানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারও কাছেই সেই অর্থে পাত্তা না পাওয়া এক মানুষের ভূমিকায়। অন্ধকার হলে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, কিন্তু হল থেকে বেরিয়ে তাকে যেন দরকার পড়ে না আর! ছবির এক দৃশ্যে বন্ধুর দল খেতে আসে ট্রেলকোভস্কির অ্যাপার্টমেন্টে। এক বন্ধু সটান রান্নাঘরের সিঙ্কেই মূত্রত্যাগ করে। আবর্জনা এই ছবিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি দৃশ্যে সিঁড়ি দিয়ে আবর্জনার থলে হাতে নামা ট্রেলকোভস্কিকে দেখা যায় না, কেবল সেই আবর্জনার আঁধারই দৃশ্যমান হয়। ফ্রান্সে এসে নিজেকে কি সম্পূর্ণ অপাঙক্তেয় মনে হয়েছিল পোলানস্কির? তাই তিনি ট্রেলকোভস্কির মধ্যে দিয়ে সেই অভিমানকেই এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন? পরাবাস্তব যেখানে এক আড়াল মাত্র।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নাৎসিদের সৌজন্যে পোলানস্কির পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। জন্মগতভাবে পোলিশ হলেও ইহুদি হওয়ার খেসারত দিতে হয়েছিল পোলানস্কিকে। প্যারিস তাই তাঁর কাছে নিজের ‘বাড়ি’ নয়। অন্যের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ে তার মতো হয়েই নিজের ‘অপর’ সত্তাকে বোধহয় আড়াল করতে চেয়েছিল ট্রেলকোভস্কি। ঠাঁইনাড়া হওয়ার যন্ত্রণা, নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ককেই ‘আনক্যানি’র মধ্যে দিয়ে লেন্সে বুনে রেখেছিলেন পোলানস্কি। আজ তিনি ৯০ পেরিয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া এখনও জেগে আছে আজকের পৃথিবীতে। অতি দক্ষিণপন্থীদের দাপাদাপির মধ্যে দিয়ে। বিশ্ব জুড়ে শরণার্থীদের ভিড়। যুদ্ধের কৃষ্ণমেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন সভ্যতা। পোলানস্কি কি এখনও মনে মনে ভাবেন কয়েক দশক আগে তৈরি তাঁর এই ছবিগুলির কথা? তিনি না ভাবলেও বিপন্ন এই পৃথিবীতে, যেখানে যুদ্ধের পাশাপাশি এআই তথা কৃত্রিম মেধার আস্ফালনে মানুষের বাস্তবতা ক্রমেই ‘ভার্চুয়ালিটি’র ভিতরে ঢুকে পড়ে তৈরি করছে অন্যতর বাস্তব, সেখানে এই ‘অ্যাপার্টমেন্ট ট্রিলজি’র প্রয়োজন। হয়তো আরও বেশি করে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved