যেটা অবলম্বন করে আমার এই কাজে নামা, সেটা মূলত শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েই নানা সায়েন্স মিউজিয়ামে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞানশিক্ষা কতটুকু হয়েছে তা জানি না, তবে একটা উপলব্ধি তো নিশ্চয়ই হয়েছে। জীবনে চলার পথে, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, কোনও কিছু সহজে বোঝা, যুক্তি-তর্ক, সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু বেশ উপকার হয়েছে আমার। গোটা কর্মক্ষেত্রটাই হয়ে উঠেছিল যেন শিক্ষাক্ষেত্র। যতটা শিল্পকলার প্রয়োগ তার চেয়ে অনেকটাই বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। চোখ-কান খোলার অবস্থা থেকে শুরু করে জীবনের ভীষণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ২০টি বছর আমায় কেটেছে বিজ্ঞান সাধনার মানুষদের সঙ্গে। প্রিয় পাঠক এই গুটিকয়েক কথা আমার এ সিরিজের ভূমিকাই ধরে নিন।

১.

এই নতুন সিরিজটা লেখার আগে খানিকটা গলা খাঁকারি দিয়ে, আঙুল মটকে, কলম-টলম ঝেড়ে, অতি সন্তর্পণে শুরু করা দরকার। শিরোনাম দেখে পাঠক ভাবতে পারেন আমি অঙ্ক শেখানোর ফিকির খুঁজছি। দ্বিতীয়ত, সময়ের এই দুর্মূল্যের বাজারে অন্য কারও সময় নষ্ট করার প্রয়োজন আছে কি না, এ ব্যাপারে সংশয় আছে। তবে ইচ্ছেটা খুলে বলি– নানা বয়সি এবং নানা বুদ্ধির মানুষের সঙ্গে যুক্তি-তক্কের গন্ধ মেশানো নির্ভেজাল হালকা চালে গপ্পগুজব এখানে। ফাঁক বুঝে– ধাঁধা, মজা, ম্যাজিক! ঝোপ বুঝে দু’-চারটে কঠিন বিষয়ে কোপ।

যেটা অবলম্বন করে আমার এই কাজে নামা, সেটা মূলত শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েই নানা সায়েন্স মিউজিয়ামে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞানশিক্ষা কতটুকু হয়েছে তা জানি না, তবে একটা উপলব্ধি তো নিশ্চয়ই হয়েছে। জীবনে চলার পথে, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, কোনও কিছু সহজে বোঝা, যুক্তি-তর্ক, সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু বেশ উপকার হয়েছে আমার। গোটা কর্মক্ষেত্রটাই হয়ে উঠেছিল যেন শিক্ষাক্ষেত্র। যতটা শিল্পকলার প্রয়োগ তার চেয়ে অনেকটাই বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। চোখ-কান খোলার অবস্থা থেকে শুরু করে জীবনের ভীষণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ২০টি বছর আমায় কেটেছে বিজ্ঞান সাধনার মানুষদের সঙ্গে। প্রিয় পাঠক এই গুটিকয়েক কথা আমার এ সিরিজের ভূমিকাই ধরে নিন।

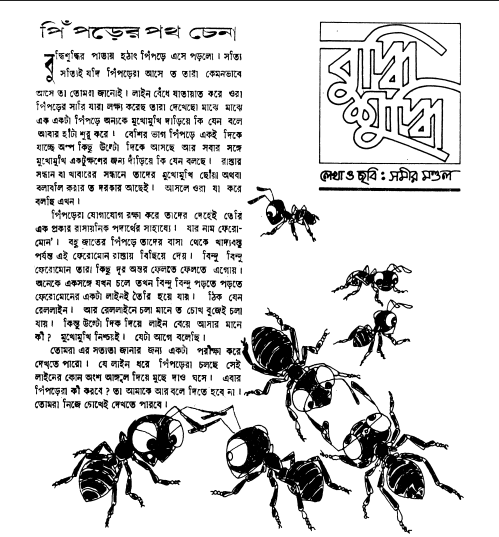

বিজ্ঞান বিষয়ে ছোটদের জন্য কলম ধরেছিলাম, তা মোটামুটি বছর ৪০ আগের কথা। ‘বুদ্ধিশুদ্ধি’ নামে আমার একটা কলাম ছিল ‘কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান’ পত্রিকায়। কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ছিল। প্রশংসা, হাততালি পেয়েছিলাম সেকালে। তখন বুদ্ধিশুদ্ধি প্রতিযোগিতাও হত এবং ছিল লোভনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা। এ বিষয়ে এক-আধটু পরের পর্বের মধ্যেও থাকবে।

এখন বেশ বুঝতে পারি, বিজ্ঞান আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, বিশেষ করে বাংলায় লেখা এবং পড়ার বেলায়। অদ্ভুতভাবে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা এখন অনেক কমে আসছে বলে মনে হচ্ছে অনেকেরই। কোনও কিছু বলতে গেলে শোনার লোক নেই, যেন বলার লোক বেশি। ছোটদের সঙ্গে, মানে কিশোর, তরুণদের সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ করি আমরা, বড়রা। অন্যদিকে অনেকের ধারণা বয়সের ভেদাভেদ কমে গিয়ে ছোট-বড় মিলিয়ে আমরা অনেক বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছি। তাহলে দেখতে হবে যে, কোথায় কোথায় আমাদের কাঁধে হাত আর কোথায় কোথায় গ্যাপ।

কোনও কিছু বলতে গেলেই কথায় কথায় এখন ‘এআই’। আর বইটই লাগে না। কোনও অভিধান, এনসাইক্লোপিডিয়ার ঝক্কি নেই! ওদের হাতে এখন ‘এআই’। তবে সত্যি কথা বলতে কী, বিজ্ঞান বিষয়ে কথা বলতে যাব অথচ পড়ে থাকব মান্ধাতা আমলে, তা তো হয় না। এআই-কে বাদ দিয়ে কথা বলাটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’-কে বাংলা করলে দাঁড়ায়– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা কৃত্রিম বুদ্ধি। এই ‘কৃত্রিম’, ‘নকল’, শব্দগুলো বড্ড নেগেটিভ শুনতে। গালভরা একটা বাংলা শব্দ আছে, ‘অলীক’। অলীক বুদ্ধি। ছোট্ট ‘এআই’কে লম্বা করে একটা নামও ঠিক করে ফেলেছি– অলীক ইজারাদার। আমি এঁকে ‘অলীকবাবু’ বলে ডাকব এখন থেকে। অলীকবাবুকে যে কোনও সময়ে দরকার হতে পারে। হাতে রাখা ভালো। ইনি ছিলেন অতীতে আলাদিনের প্রদীপ, ইনিই এখন আমাদের সিধুজ্যাঠা।

সংগীতের মানুষকে দেখবেন সুযোগ পেলেই সব কিছুকে সুর, তাল এবং লয়ে ফেলবে। গণিতজ্ঞ বলবেন, ‘হাই ম্যাথ’ আমার কাছে কবিতা। জ্যোতিষীর বক্তব্য, জ্যোতিষ শাস্ত্র হল আসল বিজ্ঞান, সবকিছু পরিষ্কার কপালে লেখা আছে। শিল্পকলা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে প্রথম প্রথম এমন একটা অবস্থা হল, যেখানে সেখানে যেন রথ দেখতে গিয়ে কলা বেচতে বসে যাই।

বলতে লজ্জা নেই, এই ব্যাপারে শুরুতে আমি অলীকবাবুর কাছ থেকে দু’-একটা কথা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করিনি যে, তা নয়। আমি তার থেকে কলা কিংবা বিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তির একটা ধারণা নিতে চেষ্টা করেছিলাম। উরিব্বাস! কী দ্রুততা রে বাবা, কী স্পিড! পি সি সরকার জুনিয়রকে দেখেছিলাম ব্ল্যাকবোর্ডে চোখ বেঁধে যা খুশি তাই লিখছেন, আঁকছেন, অঙ্ক করছেন। দর্শক যা লিখছে তা প্রায় লেখার আগেই পি সি সরকার লিখে দিচ্ছেন। এই অলীকবাবুর সেই একই গুণ। তবে স্পিড বহুগুণ বেশি! অলীকবাবু যেখানে চিতা, আমি সেখানে শামুক।

অলীক বাবুকে আমি কী জিজ্ঞেস করব ভাবতে ভাবতে, ঘাবড়ে গিয়ে শুধু বললাম,

–‘কলা’।

অলীকবাবু গড়গড় করে বলতে থাকলেন:

–কলা একটি জনপ্রিয় গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় ফল যা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা থেকে এসেছে এটি বিভিন্ন পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং সারা বিশ্বে সুপরিচিত একটি ফল, কলার ইংরেজি নাম ব্যানানা, বোটানিক্যাল নাম, ‘মুসা প্যারাডিসিয়াকা’, কলাগাছের উচ্চতা ৩০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে এবং পাতা বেশ বড়, চওড়া হয়ে থাকে, কলা গাছের বিভিন্ন অংশ, যেমন ফল-ফুল-কাণ্ড এবং পাতা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়, ঔষধিগুণও রয়েছে কলার ফুলে, ব্রংকাইটিস, আমাশয় এবং আলসারের মতো রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়, কলা খাওয়ার কিছু উপকারিতা: হজমে সহায়তা করে, কলায় বিদ্যমান ফাইবার হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সহায়ক…

–ব্যস, ব্যস। বেলাইনে এসে পড়েছি। অনেক ধন্যবাদ।

এ কী রে বাবা! আমি ভেবেছিলাম ‘এ আই’ মানে অত্যাধুনিক কিছু, কিন্তু এখানে দেখছি কলাকে গরু রচনা করে ছেড়েছে!

অলীকবাবুকে ছাড়ার আগে আমি একটু প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলাম। বলে ফেললাম:

–কলার কি আর কোনও রূপ নেই? এই যেমন, কলাবিজ্ঞান।

–‘কলা বিজ্ঞান‘ বলতে সাধারণত কলা এবং বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রকেই বোঝায়। এটি একটি ব্যাপক শব্দ যা বিভিন্ন ধরনের অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান, সাধারণভাবে, কলা বলতে বোঝায় মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান, যেখানে বিজ্ঞান বলতে প্রাকৃতিক এবং ফলিত বিজ্ঞানকে বোঝায়, উভয় ক্ষেত্রই মানুষের জ্ঞান এবং বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ…

ব্যাপারটা একটু বোরিং হয়ে যাচ্ছে, ঠিক পোষাচ্ছে না। আমরা বরং একটু পিছিয়ে চলে যাই, ৪০-৫০ বছর আগে, আমার কর্মজীবনের শুরুতে। সেখানে গল্প অনেক। সেখান থেকে শুরু করি তারপর আস্তে আস্তে ধাতস্থ হলে একটু একটু করে আমরা বুদ্ধিমান হব এবং আশা করছি এই সিরিজের শেষে আমরা এআই, মানে অলীকবাবুর অলীক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো জ্ঞান অর্জন করব।

আমার পুরনো কর্মক্ষেত্র বলতে, কলকাতার গুরুসদয় রোডের, বিড়লা সায়েন্স মিউজিয়াম। আই কে এম, মানে, আমার প্রোজেক্টের কিউরেটার, ইঙ্গিত কুমার মুখার্জি একদিন গল্পচ্ছলে বলছেন যে, আমাদের এই মিউজিয়ামের আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে খুব সহজভাবে বিজ্ঞানকে বোঝানো, আনন্দ প্রদান। অল্প কিন্তু পরিষ্কার জ্ঞান, বেশি আনন্দ। আর একটা প্রবাদ, ওঁর মুখে শুনে খুব ভালো লেগেছিল– ‘আমি শুনি কিন্তু ভুলে যাই, যা দেখি তামনে থাকে, যখন নিজে করি বুঝতে পারি’। এটাকে মোটামুটি চিনা প্রবাদ বলেই বলে থাকেন অনেকে। এই ধারণাটা অনেক সময় কনফুসিয়াসের নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, যদিও এর উৎস নিয়ে নানা মতও আছে।

প্রস্তুতি পর্বে আজকে বেশি লম্বা করব না। শেষ করার আগে দুটো ছোট গল্প।

প্রথম গল্পে, একটা ফাঁকা ঘরের মধ্যে একজন বিজ্ঞানী একটা শিম্পাঞ্জিকে নিয়ে তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করছিলেন। ফাঁকা বড় হলঘর। অনেক উঁচু ছাতে ফ্যানের হুকের মতো একটা হুক। হুকটায় এক কাঁদি পাকা কলা ঝোলানো। ঘরের মধ্যে শুধু শিম্পাঞ্জি, বিজ্ঞানী আর দু’-চারটে সাধারণ কাঠের বাক্স। ওই কলার কাঁদিটা শিম্পাঞ্জির হাতের নাগালের বাইরে, এমনকী, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে লাফালেও সে ছুঁতে পারবে না, এমনই তার উচ্চতা। বিজ্ঞানী বাক্সগুলোকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখছিলেন। বাক্সগুলোর কম বেশি উচ্চতা। কখনও একটি বাক্সর উপরে দাঁড়ালে কলার কাঁদিতে হাত পৌঁছবে না। অনেক সময় একটা বাক্সের উপরে আরেকটা বাক্স চাপিয়ে তার উপরে উঠলে হয়তো হতে পারে। বিভিন্ন উচ্চতার সেই বাক্সগুলো বিজ্ঞানী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মেঝেতে নানা জায়গায় রাখছেন, আবার সরিয়ে অন্য জায়গাতেও রাখছেন।

এইভাবে যখন খেলাটা চলছে তখন বিজ্ঞানীর মাথায় একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে শিম্পাঞ্জি কি একটা বাক্সের উপরে আরেকটা বাক্স কিংবা তার ওপর আরও একটা বাক্স ইত্যাদি করে ওই কলা কাঁদি থেকে কলা খেতে পারবে? এই কাজটা যখন চলছে তখন শিম্পাঞ্জিটা পুরো কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিল। এক সময় হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে বিজ্ঞানীর কাঁধে উঠে কলার কাঁদি থেকে কলা ছিঁড়ে খেয়ে নিল। এ গল্প সেদিন চমৎকার লেগেছিল। এটা ছিল সেদিন আমার কাছে ‘আইডিয়া’র প্রথম পাঠ।

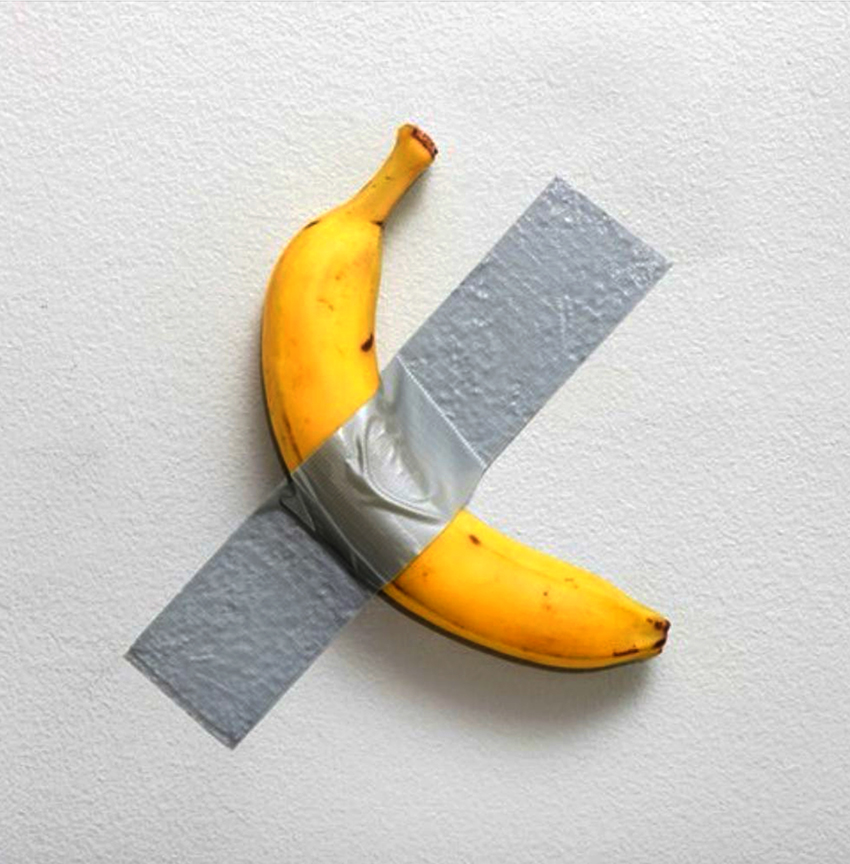

দ্বিতীয় গল্পের উপকরণে একটি কলা, কিছুটা গাম টেপ, আর অমূল্য এক প্রশ্ন নিয়ে এবার আমরা পৌঁছে যাই সত্যিকারের কলাক্ষেত্রে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের এক সকাল। ফ্লোরিডায়, মায়ামি বিচে উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করছে ‘আর্ট বাসেল’। কোলাহলের মাঝখানে একটুখানি নীরবতা এনে হাজির হলেন এক ইতালিয়ান শিল্পী– ‘মরিজিও ক্যাটেলান’। তাঁর হাতে ছিল না কোনও রংতুলি, না ছিল বিশাল ক্যানভাস। বরং তিনি নিয়ে এলেন একটি সাধারণ কলা, আর এক টুকরো ডাক্ট টেপ। মানুষ তখনও জানত না, ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে।

তিনি হাসিমুখে সেই কলাটি একটি সাদা দেওয়ালে টেপ করে দিলেন। নাম দিলেন– ‘কমেডিয়ান’।

প্রথমে সবাই ভেবেছিল, এ আবার কেমন কৌতুক! কিন্তু মুহূর্তেই এই কলা হয়ে উঠল সামাজিক মাধ্যমের নায়ক, শিল্পজগতে এক ঝড়। হাসির মাঝে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল, শিল্প আসলে কী? এই কলা তো একদিন পচে যাবে, তবু কেন এটি ১২০,০০০ ডলারে বিক্রি হল? কেন আরেকটি সংস্করণ গেল ১৫০,০০০ ডলারে?

মরিজিও ততক্ষণে দর্শকদের দিকে এক কৌতুকপূর্ণ চাউনি ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলতে চাইছেন, ‘তোমরা শিল্পে কী খুঁজছ? কোনও বস্তু? না কি কেবল এক ভাবনা?’

এরপর যা ঘটল, তা ছিল একের পর এক নাটক। একদিন এক দর্শক, ডেভিড দাতুনা, হঠাৎ করেই কলাটি খুলে নিয়ে খেয়ে ফেললেন! পরখ করলেন, আইডিয়া কি গাছে ফলে? দর্শকরা থমকে গেল। সুরক্ষা বাহিনীর লোকজন দাতুনাকে গ্যালারির বাইরে বের করে দিল কিন্তু কোনও আইনি শাস্তি হয়নি। শিল্পী হেসে বললেন, ‘এটাই তো আসল পারফরম্যান্স’!

আরেকবার দক্ষিণ কোরিয়ায়, এক ছাত্র একই কাজ করলেন। কলা খেলেন, খোসাটি আবার দেওয়ালে টেপ দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। শিল্প যেন বারবার নিজের জন্ম নিচ্ছে– নতুন প্রশ্ন, নতুন দর্শন।

২০২৪ সালের নভেম্বরে, এই ‘কমেডিয়ান’ আবার ফিরে এল খবরের শিরোনামে। এবার তা নিলামে উঠল ‘সদেবি’-র বিখ্যাত নিলামঘরে। সবাই ভেবেছিল, দাম হবে এক মিলিয়নের আশপাশে। কিন্তু ক্রিপ্টো উদ্যোক্তা, জাস্টিন সান এটি কিনে নিলেন ৯.৫ মিলিয়ন ডলারে! তবে আশ্চর্যের কথা, তাকে দেওয়া হয়নি কোনও কলা বা টেপ। বরং তিনি পেয়েছেন ‘অধিকার’। এই শিল্পকর্মটি আবার বানানোর অনুমতি এবং একটি অথেন্টিকেশন সার্টিফিকেট।

মি. সান শিল্পকর্মটি কেনার পর সাংবাদিকদের সামনে কলাটি খেলেন এবং প্রথম স্বাদ পাওয়ার পর বলেন, এটি সত্যিই বেশ ভালো খেতে। তিনি আরও বলেছিলেন, এটি অন্যান্য কলার তুলনায় অনেক ভালো তো বটেই, সম্ভবত ভবিষ্যতে এর দাম আরও বাড়বে, ঠিক বিটকয়েনের মতো।

এই ঘটনাগুলো একটাই প্রশ্ন রেখে যায়– শিল্পের মূল্য কীসে? একটা কলা? এক টুকরো টেপ? না কি মানুষ যা নিয়ে ভাবে, প্রশ্ন তোলে, হাসে, কিংবা ভাবনায় ডুবে যায়? এক কথায় উত্তর হল: ‘আইডিয়া’।

মরিজিও ক্যাটেলান, যেন সেই জাদুকর, যিনি দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কিছু দিয়ে গড়ে তোলেন অসাধারণ এক গল্প– যেখানে কলা শুধু একটি ফল নয়, বরং একটি ‘আইডিয়া’, একটা বিতর্কের আহ্বান। একটা আয়না, যেখানে প্রতিফলিত হয় শিল্প, বাজার, মানুষের কৌতূহল আর বাস্তবতার এক টুকরো কৌতুক!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved