‘কোনও এক গাঁয়ের বধুঁ’-র মধ্যে দিয়ে বাংলা আধুনিক গানে চল্লিশের প্রতিবাদী গানের উত্তরাধিকার রচনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী। বাংলা গানের তাত্ত্বিকেরা এই উত্তরাধিকারকে অনেক পরে আবিষ্কার করেন সুমনের গানে। কিন্তু ভূপেন হাজারিকা সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁরা নীরব। অথচ ওই পথ তো তিনি পাঁচের দশক থেকেই ক্লান্তিহীন রচনা করে গেছেন।

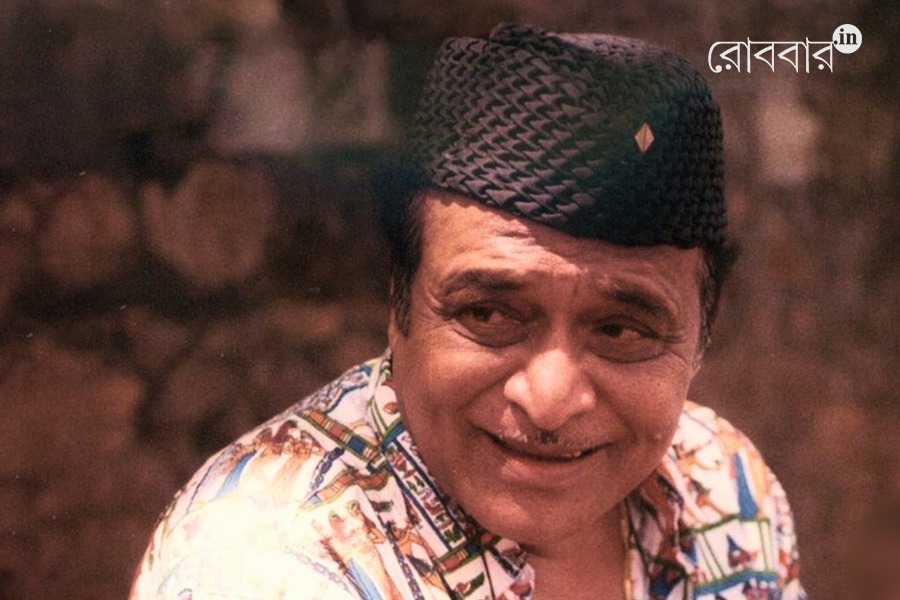

যদি কোনও একটি নামে ভূপেন হাজারিকাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে কথাটা হয়তো হবে, ‘সেতু’। শুরু হল তাঁর জন্মশতবর্ষ। তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর জন্মভূমি আসাম বিকৃত উন্মত্ততায় মত্ত হয়ে আছে একটি শব্দ নিয়ে। ‘বাংলাদেশি’। কোনও মানুষের কথাবার্তা, আচার আচরণ, বেশভূষা দেখলে যদি সামান্যতম সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে ‘বাংলাদেশি’ বলে। ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ভোটার তালিকা থেকে। ঠেলে দেওয়া হচ্ছে হয়তো সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে বিদেশি সীমান্ত-প্রহরীর উদ্যত বন্দুকের সামনে, নয়তো বন্দিশালার অন্ধকারে। প্রমাণের কোনও দায় নেই সরকারের। শুধুমাত্র একটি সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেকেই হাজার হাজার মানুষের জীবনে নেমে আসছে নরকযন্ত্রণা। অথচ এই রাজ্য যাঁকে মাথায় করে নাচে, যাঁর মৃত্যুর পর প্রায় একমাস ধরে শোকস্তব্ধ হয়ে থাকে গোটা সমাজ, তিনি বলেছিলেন ‘একই আকাশ একই বাতাস, এক হৃদয়ের একই তো শ্বাস, দোয়েল কোয়েল পাখির ঠোঁটে একই মূর্ছনা’।

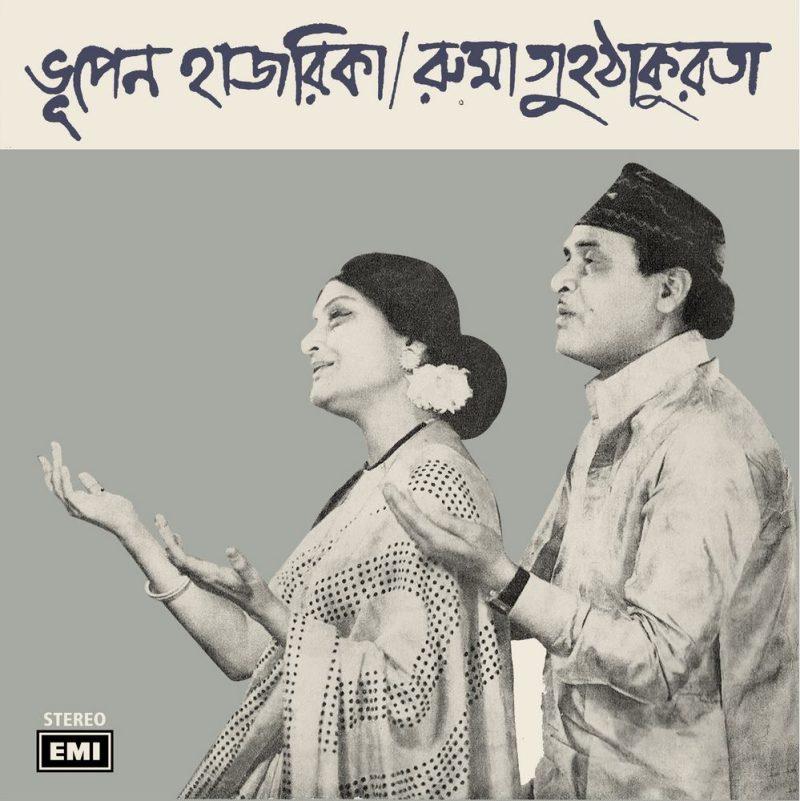

১৯৬০ সালে আসামে ছড়িয়ে পড়েছিল হিংসার আগুন। আওয়াজ উঠেছিল, কেন ভিনভাষী উদ্বাস্তু জনস্রোতের বোঝা আমরা ঘাড় পেতে নেব? এই শিল্পী তখন গান লিখেছিলেন, ‘দুর্বল মানুহে যদি/ জীবনর কোবাল নদী/ পার হয় তোমার সাহত তুমি হেরুয়াবানো কি?’ এই কথাগুলির পরে বাংলা অনুবাদ করেছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বলো কি তোমার ক্ষতি/ জীবনের অথৈ নদী/ পার হয় তোমাকে ধরে দুর্বল মানুষ যদি?’ ১৯৬০ সালে হিংসার উত্তপ্ত পরিবেশে বিভক্ত হয়ে থাকা অসমিয়া ও বাঙালি সমাজের মধ্যে এভাবেই গানের সেতু তৈরি করেছিলেন ভূপেন হাজারিকা।

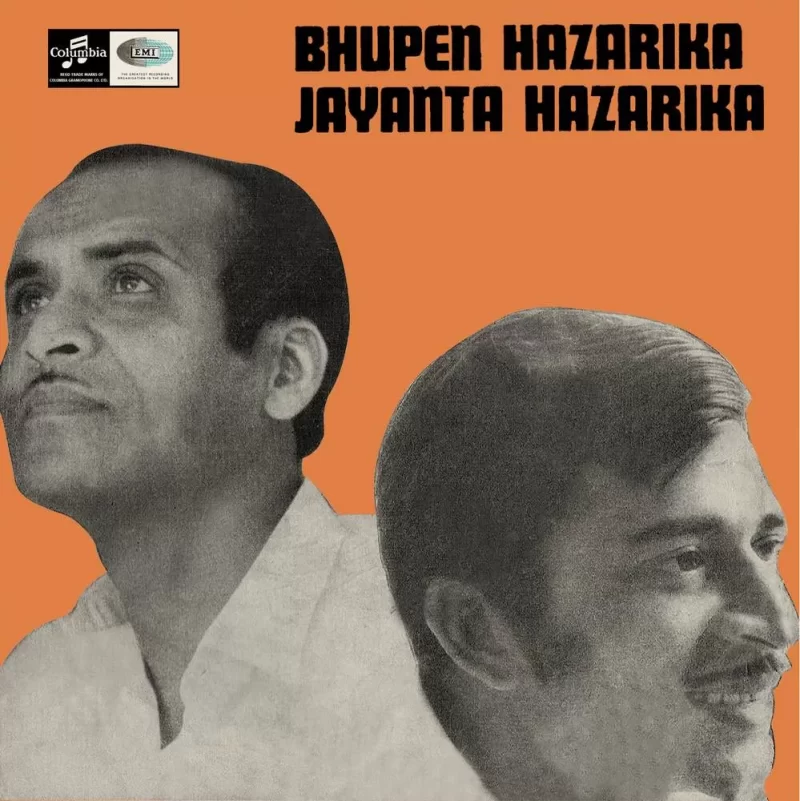

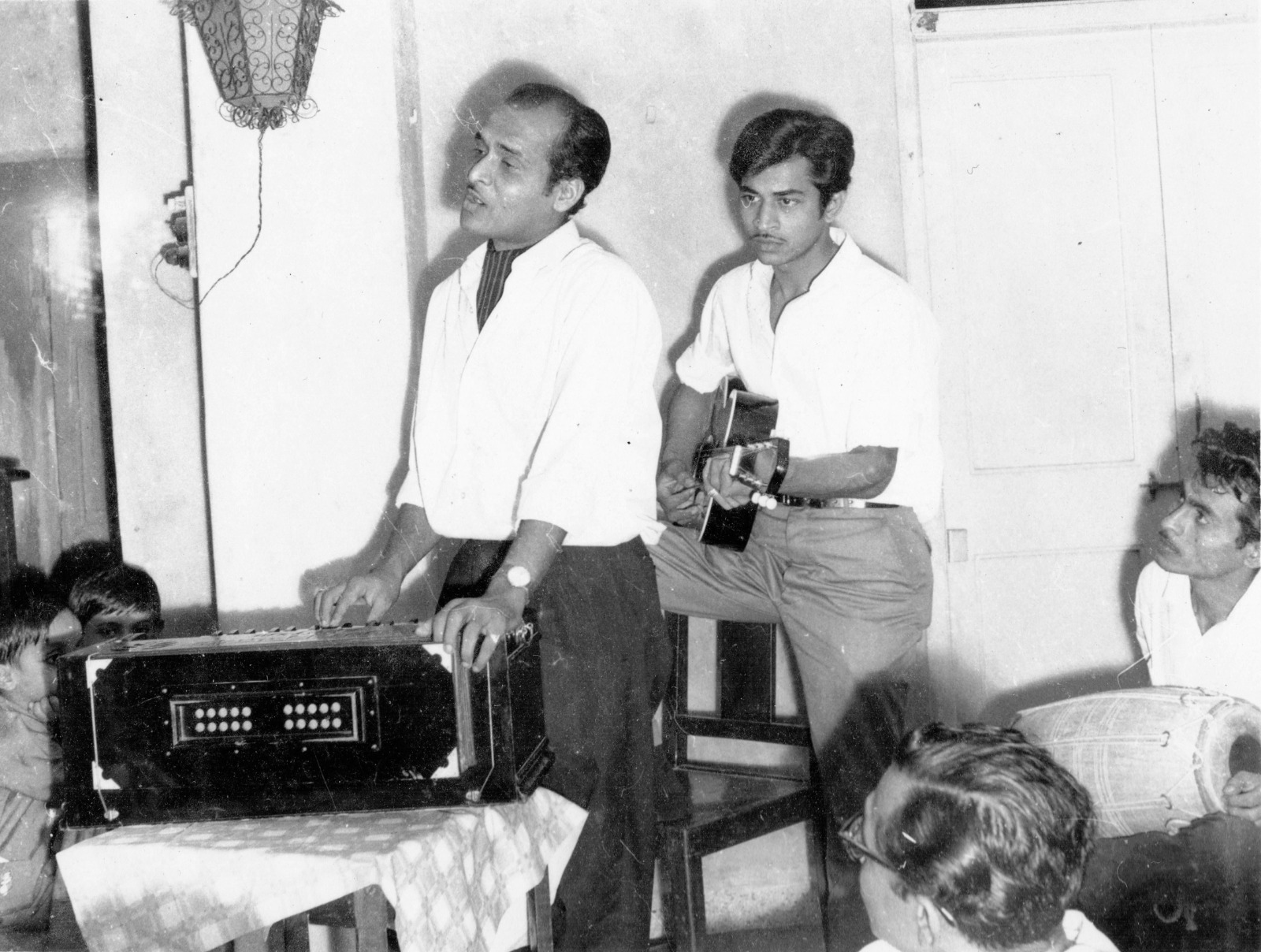

ভূপেন হাজারিকার নাম উঠলেই আসামে যে নামটি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, সেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৬০-এ ভ্রাতৃঘাতী হিংসাত্মক ঘটনায় ভেসে যাওয়া আসামে একটি সংগীতের শান্তিযাত্রা করেছিলেন ভূপেন হাজারিকা। এমন ঘটনা সারা দেশে খুবই বিরল। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীদের নিয়ে তাঁরা তৈরি করেছিলেন একটি অভিযাত্রী দল। ওই যাত্রার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘আহোঁ আকৌ আমি মিলোঁ’ (এসো আবার আমরা মিলিত হই)। ইংরেজিতে এর নাম ছিল ‘লেট আস মিট’। তখনকার আসামের রাজধানী শিলং থেকে যাত্রা শুরু করে সেই শান্তিযাত্রা উজান আসামের সদিয়া অবধি গিয়েছিল, হিংসায় আক্রান্ত সবক’টি অঞ্চলে ছুঁয়ে।

এই শান্তিযাত্রার সময়েই নগাঁও শহরে অবস্থান করার সময়ে ভূপেন রচনা করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক গান ‘মানুহে মানুহর বাবে’, পরে যার বঙ্গানুবাদ করেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মানুষ মানুষের জন্যে’ হিসেবে। তখনকার সময়ে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে অসমিয়া সমাজে যে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বিভেদপন্থীরা, তার জবাবেই ভূপেন লেখেন ‘মানুহে মানুহর বাবে/ যদিহে অকনো না ভাবে/ অকনি সহানুভূতিরে/ ভাবিব কোনেনো কোওয়া, সমনীয়া’। এই গানের প্রারম্ভিক স্তবকের আক্ষরিক অনুবাদ নেই শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সংস্করণে। ফলে সেই পরিস্থিতিতে ওই গানের রাজনৈতিক ও মানবিক আবেদনটি অধরা থেকে যায় বাংলা অনুবাদে। শুধু অনুবাদ নয়, ওই গান রচনার পরিপ্রেক্ষিতটি না জানা থাকলে গানটিকে একটি সাধারণ মানবিক আবেদনের গানের চেয়ে বেশি কিছু মনে হবে না। ১৯৬০ সালে যখন হিংসার আগুনে বাঙালিদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, হিংসাত্মক আক্রমণ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে– তখন হিংসায় দীর্ণ নগাঁও শহরে বসে ভূপেন যে গানটি লিখছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ হল, ‘মানুষ মানুষেরই জন্যে। বন্ধু, একটুখানি সহানুভূতি দিয়ে এই সামান্য কথাটি তুমি যদি না অনুধাবন কর, তবে আর কে করবে বলো?’

আজকের আসামে যখন উচ্ছেদের বুলডোজার চলেছে নির্বিচারে, ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে যখন ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, বাংলায় কথা বললেই যখন বলা হচ্ছে বাংলাদেশি, যখন দায়িত্বশীল মানুষেরা বলছেন পোষাক দেখেই চেনা যায় শত্রুদের– তখন যদি ভূপেন যদি জন্মশতবর্ষে ফিরে এসে উত্তরে আবার এই গানটি গেয়ে ওঠেন, তবে কি তাঁকেও স্ট্যান স্বামী বা উমর খালিদের মতো দেশদ্রোহিতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে চলে যেতে হত কারান্তরালে?

ওই শান্তিযাত্রা অমর হয়ে আছে ভূপেন হাজারিকা ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যৌথ সৃষ্টি দ্বিভাষিক গান ‘হারাধন-রঙমন কথা’ গানের জন্যেও। স্থানীয় অধিবাসী অসমিয়া ও অভিবাসী উদ্বাস্তু বাঙালি এই দুই কৃষকের কথোপকথন এই গান। হারাধন বাঙালি। রঙমন অসমিয়া। হারাধনের কথাগুলি বাংলা ভাষায় লেখা ভাটিয়ালি সুরে গাওয়া এক উদ্বাস্তুর কথন। রঙমনের কথাগুলি অসমিয়া ভাষায় বিহু সুরে গাওয়া তার প্রত্যুত্তর। ভূপেন হাজারিকা ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৯৬১ সালে কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামের গণনাট্য উৎসবে এই গানটি গেয়েছিলেন। সেও আজ এক বিস্মৃত ইতিহাস। অথচ এই গানটি শুধু গান নয়, এতে নিহিত আছে ভালোবাসা বোধের, সাংস্কৃতিক ঐক্যের সঠিক পথনির্দেশক সুগভীর বার্তা।

এ গানে ভিটেমাটি হারিয়ে আসা ওপার বাংলার এক শ্রমজীবী উদ্বাস্তুর বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে এই মাটির অসমিয়া শ্রমজীবীর সঙ্গে। এখানে একজনকে আরেকজনের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিতে আসা মানবগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে না। বরং বলা হচ্ছে, ‘তুমিয়ে মোয়ে দেশখন গড়তে, যদিহে কেচাঘাম সরে/ দুয়োরে ঘামেরে মিলনে দেখিবা বুরঞ্জী রচনা করে’ (এই দেশকে গড়ে তুলতে গিয়ে তুমি আর আমি যে ঘাম ফেলি শরীর থেকে, সেই ঘামের মিলনে ইতিহাস রচিত হয়)। এখানে দু’টি শ্রমজীবীর কর্মের ঐক্যে ঘর্মের মিলনে ইতিহাস রচনার কথা বলা হচ্ছে। আগের পঙ্ক্তিতে বলা হচ্ছে, ‘ভাষা না বুঝিও যুগে যুগে আহে/ মানুহে মানুহর পিনে/ মরমর ভাষারে আখর নাইকিয়া/ বুঝিব খুঁজিলে চিনে/ গঙ্গার চাপরির তলিতে দেখিবা লুইতর পলস আছে/ তোমারে মোরে আইয়ে কান্দিলে একই চকুপানি মোছে’ (ভাষা না বুঝলেও মানুষ যুগে যুগেই একে অপরের দিকে হাত বাড়িয়েছে/ কারণ ভালোবাসার ভাষার যে বর্ণমালা হয় না/ গঙ্গার গর্ভে চলে গেলে ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি খুঁজে পাবে/ তোমার আর আমার মা যখন কাঁদে তখন অভিন্ন অশ্রু ঝরে)।

আসামের গণনাট্যের ইতিহাসের এ এক উজ্জ্বলতম সৃষ্টি। মাঝের এক দীর্ঘ সময়পর্বে এই গান সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আসামের বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের সময়কার হিংসাত্মক সময়ে এই গানকে আবার ফিরিয়ে আনেন আসামে হেমাঙ্গ বিশ্বাসদের উত্তরসূরী বিভুরঞ্জন চৌধুরী ও ঘনকান্ত ডেকা।

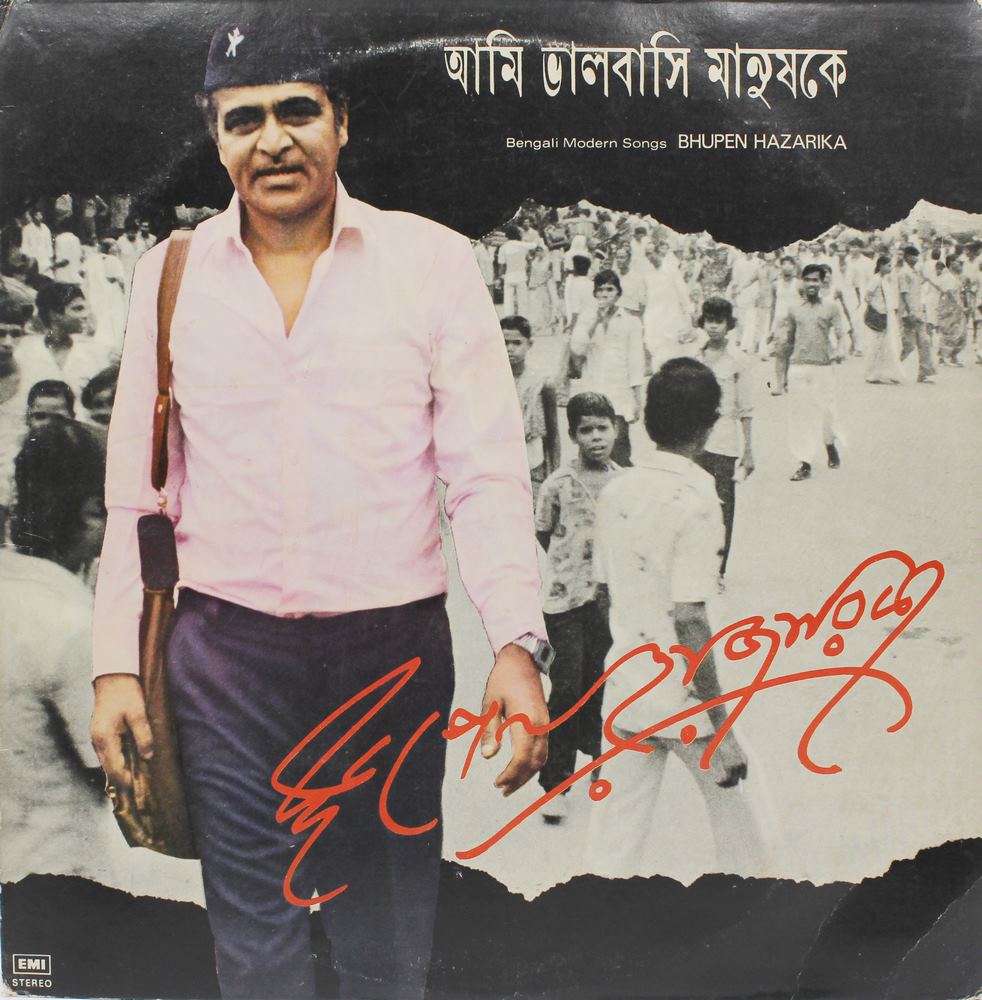

ভূপেন হাজারিকা গানের পথ ধরে আজীবন পাড়ি দিয়েছেন ঘর থেকে বাহির, দেশ থেকে বিদেশ, গাঁয়ের ছোট নদী বা ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে সাগরসঙ্গমে। তাঁর ‘মানুহ মানুহর বাবে’ বা ‘মানুষ মানুষের জন্যে’ গানের মূল অনুপ্রেরণার দিকে তাকালে দেখব– তাঁর গানের সফর শুধু ভূগোলের সফর নয়, এক ভাব থেকে অন্য ভাবেও। উনবিংশ শতকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার লোকগান ‘টম ডুলি’ ছিল একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প– যার নিষ্ঠুর পরিণতি, এক প্রেমিকার হাতে অন্য প্রেমিকার খুনকে নিজের কাঁধে বহন করে, ফাঁসির কাঠে জীবনদান করা প্রেমিক টম ডুলির প্রতি শোকজ্ঞাপন। সেই গান হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে, কত সাগর নদী পেরিয়ে, ব্রহ্মপুত্র তীরে এসে হল ফাটলধরা মানুষের সমাজে সেতুবন্ধনের গান। বলাবাহুল্য, ভূপেন হাজারিকা কেবলমাত্র তাঁর গানের প্রথম স্তবকেই টম ডুলির ছায়া রেখেছেন। পরে গান এগিয়েছে, ভূপেনীয় সংগীতের সহজাত সরণি বেয়ে একটি খাঁটি ভারতীয় সুরে।

একই যাত্রা দেখেছি আমরা, রবসনের ‘ওল্ড ম্যান রিভার’ থেকে ‘বিস্তীর্ণ পাররে’, একটু ভিন্ন ভাবে। ‘ওল্ড ম্যান রিভার’ গানটি মিসিসিপি নদীর কৃষ্ণাঙ্গ মাঝির গান, যাঁর জীবননদীতে কোন পার নেই, কোনও আনন্দ নেই, আছে শুধু অন্তহীন পারাপার– নদীর বুকে। শুধু অন্তহীন দাঁড় বাওয়া। ভূপেন হাজারিকার সৃষ্টিতে গানটি হল নদীর প্রতি নিবেদিত দুপারের মানুষের হাহাকারের গানে– যেখানে বর্ণিত হয়েছে মানুষের বঞ্চনার কথা, শোষণের কথা। নদীর কাছে ভূপেন হাজারিকা প্রার্থনা করেছেন লড়াইয়ে গর্জে ওঠার অনুপ্রেরণা। গানটি রচিত হয়েছিল গত শতকের আসামের খাদ্য আন্দোলনের সময়। পরে এই গানেরও বঙ্গানুবাদ করেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আরো নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এই গানের। এই গানও ভারতের নানা ভাষার গানের মধ্যে এক সেতু নির্মাণ করেছে।

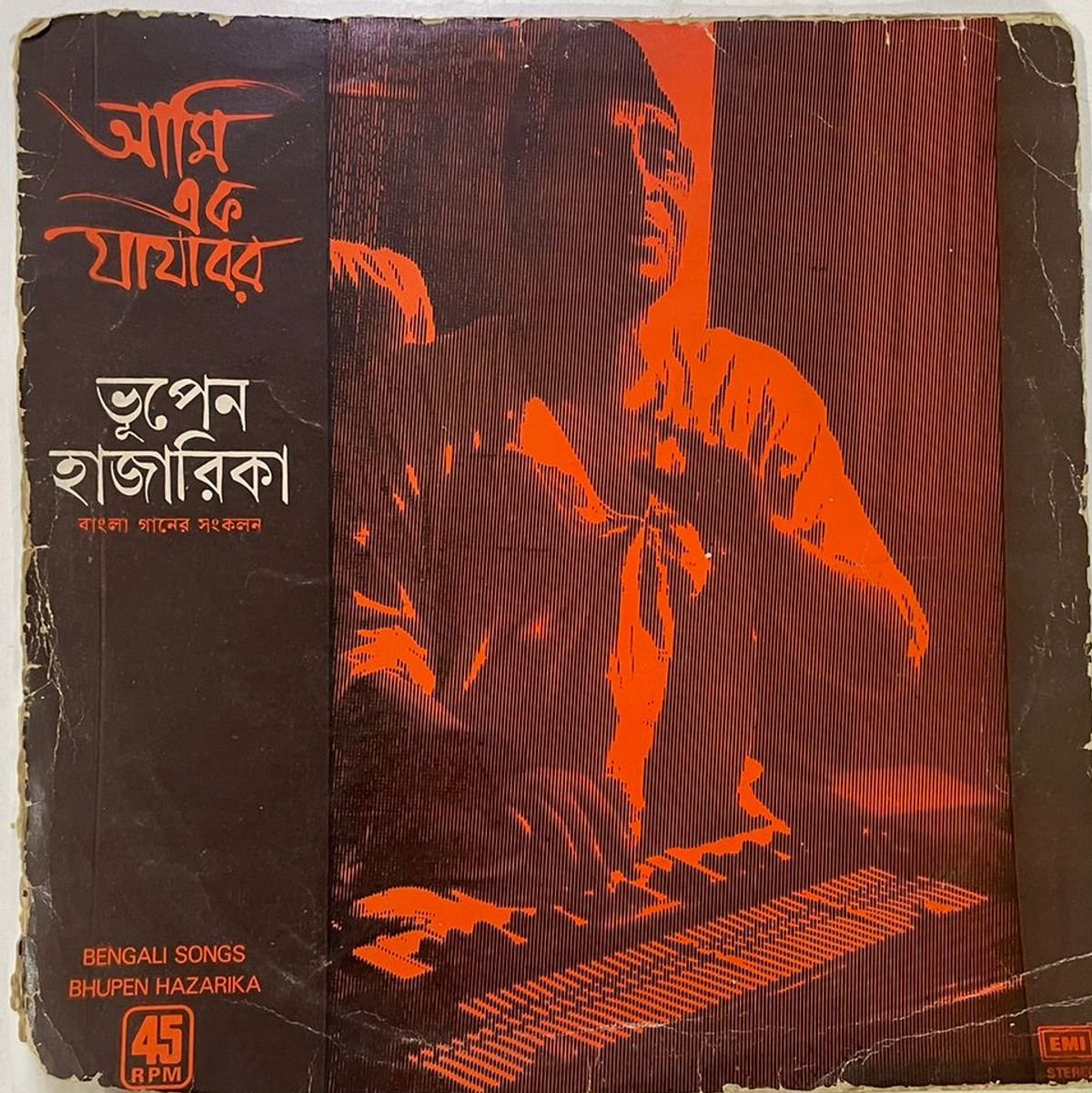

ভূপেন হাজারিকা অনন্য আরও বহু কারণে। অসমিয়া আধুনিক গানে যেমন তিনি উত্তর-পূর্বের শেকড়ের সুর যুক্ত করেছেন। তাঁর গানে গোয়ালপাড়ার সুর থেকে শুরু করে কামরূপিয়া লোকগান, পাশ্চাত্যের সুরের সাথে মিশে যায় অরুণাচল প্রদেশের লোকসুর। আবার অবলীলায় কোথাও খুঁজে বাংলার লোকায়ত সুর। ভূপেন হাজারিকার গানের মধ্যে একইসঙ্গে শেকড় আর বিশ্বের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। শুধু অসমিয়া গান কেন, বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রেও ভূপেন হাজারিকা এক যুগান্তরের কারিগর। ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আশা-নিরাশা-দুঃখ-সংগ্রাম-পরাজয় মূর্ত হয়েছে তাঁর বাংলা ও অসমিয়া আধুনিক গানে। তিনি একইসঙ্গে দু’টি ভাষার আধুনিক গানকে বিশ্বের প্রতিবাদী গানের সহ-পথিক করেছেন। সমসময়ের অন্য স্রষ্টাদের মতো চাঁদ-ফুল-জোছনা আর তুমি-আমি-র কারাগারে বন্দি করেননি।

‘কোনও এক গাঁয়ের বধুঁ’-র মধ্যে দিয়ে বাংলা আধুনিক গানে চল্লিশের প্রতিবাদী গানের উত্তরাধিকার রচনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী। বাংলা গানের তাত্ত্বিকেরা এই উত্তরাধিকারকে অনেক পরে আবিষ্কার করেন সুমনের গানে। কিন্তু ভূপেন হাজারিকা সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁরা নীরব। অথচ ওই পথ তো তিনি পাঁচের দশক থেকেই ক্লান্তিহীন রচনা করে গেছেন। একটি আলোচনায় কবীর সুমন মার্কুজকে উদ্ধৃত করে বলেন, একটি শিল্প তখনই যথার্থ রাজনৈতিক শিল্পের রূপ নেয় যখন সেখানে বিষয়টিই আঙ্গিক হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যেখানে কনটেন্টটাই ফর্ম হয়ে উঠেছে। বাংলা গানের ক্ষেত্রে ভূপেন হাজারিকার গানের যে মর্মবাণী সেটাই কি তাঁর আঙ্গিক বা ভাষা হয়ে ওঠেনি? পাঁচটি দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে গান গেয়ে এসেছেন সেখানে শ্রোতা পেয়েছিল একটি নতুন সুর, নতুন বাণী, নতুন কন্ঠ– যেখানে শেকড়ের ঘ্রাণের পাশাপাশি বিশ্বের উদ্ভাস আছে। প্রকৃত আধুনিক সৃজনের আর কী চাহিদা থাকতে পারে? এটাও একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়, বাঙালি তার গানে যে দু’টি নতুন ধরনের কন্ঠ এবং গান শুনেছে, দু’টি ভিন্ন সময়পর্বে, সে দু’টি-ই উত্তর পূর্বের; এবং যাঁদের সূত্রে এই শোনা, তাঁরা জন্মসূত্রে কেউই বাঙালি ছিলেন না। একজন অসমিয়াভাষী ভূপেন হাজারিকা, আরেকজন ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর সন্তান রাজকুমার শচীন দেববর্মন।

পশ্চিমবঙ্গে ভূপেন হাজারিকার পরিচয় এক আধুনিক গানের শিল্পীর। তাঁর গানের কথা ও সুর একটুখানি ভিন্নগোত্রের। এর বাইরে তাঁর জীবনের সুপরিব্যাপ্ত কর্মকাণ্ডের খবর পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি মানুষ জানে না। তবে আসামেও ভূপেন হাজারিকাকে নিয়ে সবসময়ই বিতর্ক ও বিরোধিতা হয়েছে। কখনও তিনি কমিউনিস্ট এই অভিযোগে তাঁর অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিও তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। জীবনের শেষ পর্বে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েও তিনি প্রবল সমালোচনার মুখোমুখি হন। নির্বাচনে ভূপেন এর আগেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বালক বয়সে যাঁর হাত ধরে তাঁর গানের রেকর্ড হয় এবং যাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর মন মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে– কাজী নজরুল সদৃশ আসামের সংগীতস্রষ্টা ও আরসিপিআই নেতা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার পরামর্শে ১৯৬৭ সালে ভূপেন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।

ভূপেন হাজারিকার কথা বললেই আমার মনে ভেসে ওঠে ১৯৮২ সালের একটি সকালের স্মৃতি। শিলচরে একটি সাংস্কৃতিক উৎসবে এসেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। মহড়ার ফাঁকে স্থানীয় শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনায় উঠে এল ভূপেন হাজারিকা প্রসঙ্গ। কেউ একজন বোধহয় মৃদু সমালোচনা করেছিলেন ভূপেন হাজারিকার। রাগে ফুঁসে উঠলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। বললেন, ভূপেন যখন হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়াবে, গাইতেও হবে না, কথা বললেই দশ হাজার মানুষ স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর কে আছে এমন? ভূপেন হচ্ছে সত্যিকারের গণশিল্পী। রাজনৈতিক, সামাজিক নানা প্রশ্নে একটি বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করলেই একজন শিল্পী গণশিল্পী হয় না। সেই গণশিল্পী যে এই অবস্থান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত বা শিল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর বার্তা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারে অনায়াসে। এই গুণের জন্যেই ভূপেন হাজারিকা একজন গণশিল্পী।

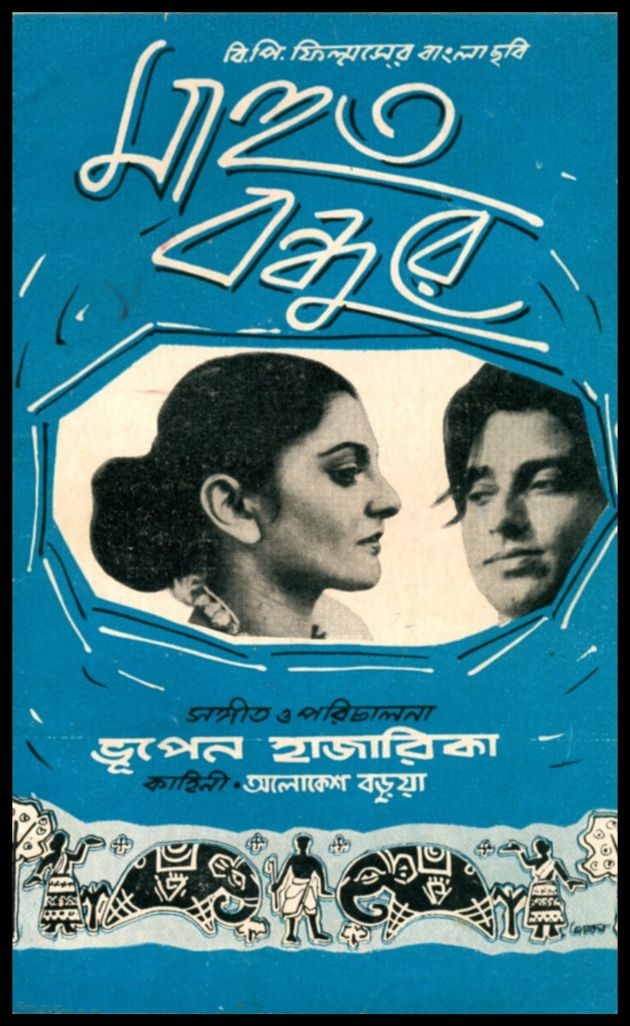

প্রকৃতপক্ষে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছাড়া আর কে পারতেন ভূপেন হাজারিকার সার্বিক মূল্যায়ন করতে। ভূপেন হাজারিকা শুধু সংগীত-স্রষ্টাই ছিলেন না। চলচ্চিত্রের সাথেও ছিল তাঁর আজীবন যোগাযোগ। সংগীত পরিচালনেই নয়, তাঁর নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে ১৪টি অসমিয়া কাহিনিচিত্রও। প্রাথমিকভাবে ‘নীল আকাশের নীচে’ ছবিটিরও পরিচালক হওয়ার কথা ছিল ভূপেন হাজারিকার। পরে নানা ঘটনার সূত্রে এর পরিচালক হন মৃণাল সেন। এ নিয়ে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন ভূপেন। আসামে ফিরে গেলে ‘মাহুত বন্ধু রে’ নামে একটি চলচ্চিত্র তাঁর পরিচালনায় নির্মিত হয়।

তাঁকে নিয়ে আমাদের শুধু মুগ্ধতা ও অহংকার নয়, দীর্ঘশ্বাসও ছিল। প্রথমটি যেমন সত্য, সত্য দ্বিতীয়টিও। ১৯৬০ সালে যিনি ভাষিক সংখ্যালঘু বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কন্ঠে মিলনের গান নিয়ে আশির ‘বিদেশি বিতাড়ন’ আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন নীরব। শুধু নীরব ছিলেন বললে কমই বলা হবে। এই সময়ে রচিত তাঁর কিছু গান উৎসাহ জুগিয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদীদেরই, যা তাঁর অজানা ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ভূপেনের মন খানিকটা তখন ঝুঁকেছিল বিপরীত মেরুতে। বৃদ্ধ বয়সে আবার তখন কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। চেয়েছিলেন আগেকার বন্ধুদের নিয়ে আবার শান্তিযাত্রায় বেরতে। তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। শুধু ভূপেন নয়, সেদিনের সংগ্রামী সহ-পথিকদের অনেকেই রাজি হলেন না উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের বিরুদ্ধে পথে নামতে। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যে মেনে নেয়নি রাজ্যের সাধারণ মানুষ, এটা বুঝতে পেরে ভূপেন সরে এসেছিলেন ওই রাজনীতি থেকে।

জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে এই ক্ষণিক অস্বস্তির চিহ্নগুলি তাঁর ব্যক্তিত্ত্বের সামগ্রিক প্রভাকে ম্লান করতে পারেনি। তাঁর মহৎ কীর্তিগুলি অননুকরণীয়, যার জন্যে জীবদ্দশাতেই তিনি পরিণত হন কিংবদন্তিতে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বাংলার মানুষ যেভাবে শোকস্তব্ধ হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর দিনে আসামেও তাই হয়েছিল। দিনের পর দিন দোকানপাট বন্ধ, মানুষ শোকস্তব্ধ, তাঁর নিজের গ্রামে প্রায় একমাস ধরে সামূহিক অরন্ধন– সামাজিক মানুষের শোকের বহিঃপ্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত আসামের মানুষ ইতোপূর্বে দেখেনি। ভূপেন হাজারিকা কিংবদন্তির পাশাপাশি ছিলেন স্বপ্ননায়কও। অন্য রাজ্যে চলচ্চিত্র অভিনেতারা পরিণত হন স্বপ্ননায়কে। যেমন বাংলায় উত্তমকুমার, তামিলনাড়ুতে এমজিআর, আসামে এই স্বপ্নপুরুষের আসন জুড়ে আছেন একজন গায়ক, গণনাট্য আন্দোলনের সরণি বেয়ে খ্যাতির শীর্ষে ওঠা একজন গণশিল্পী, যাঁর নাম ভূপেন হাজারিকা। আধুনিক আসামের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আইকন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved