১.

কুচোবেলা থেকে আইঢাই ঢাউস বয়স অবধি রঙের খেলায় দুটো রং খুঁজে যাই। চাঁদ সাদা আর মিশি কালো। ‘গরুখোঁজা’ যাকে বলে। কালো মিলত। কিন্তু সাদাটা কোনও দিন জোগাড় হয়নি। আসলে জীবনে চাঁদ সাদা যে কী– তা বুঝেই উঠতে পারিনি। তাই সে চাঁদের শুভ্র আমার জীবনে কখনও এসেছে কি না, তা কী করে বলি! মাঝে মাঝে মা কালোর সঙ্গে গোলার জন্য রূপোলি এনে দিতেন। বাবা বলতেন, ‘তোমার রুপোর জমকে মাঝখান থেকে এমন বিউটিফুল কালোর গ্ল্যামারটা গেল খোয়া।’

ঠিক বাবা ঠিক। চাঁদের সাদা হাতের বাইরেই থেকে যেত। বারবার। নিজের ওপর অসন্তোষ হত। কেন যে গোলাপি-হলদে ছেড়ে এই বেখাপ্পা রং দুটো দিমাগে ঝামেলা বাঁধাত, জানি না। কিশোরকাল এল। ছেলে দেখে গা-মোচড়ানো ভাবও তৈরি হল। খুব ইচ্ছে করত– দুটোকে মিশিয়ে তৈরি করব একটা ধোঁয়াশা রং। সুপুরি গাছের একটি পাতায় কড়া চাঁদ ঝরলে বাকি পাতা যেমন ঝাপসা আলোয় ভরে অমনি অস্পষ্ট হবে আমার প্রিয়র মুখ। দোলের সকালে সুপুরির ঝরা পাতা আদুল শরীরে বোলাতাম: যদি আগের রাতের চাঁদ লেগে থাকে পাতায়। একটি ছোট্ট মেয়ের দু’বিন্দু স্তন কি জড়িয়ে যেত পাতার উপশিরায়? মনেও পড়ে না ছাই!

আমার বেরং মনপুরুষ। মুখখানা তার প্যাঁচার মতো। গায়ে জেব্রা ডোরা– দুর্লভ প্রাণের আঁকিবুকি। সে তো পরাণে মোর!

আবির ধুয়ে বিকেলে অঙ্ক করতে বসতাম। মাথার চুল থেকে নামতায় লাল গুঁড়ো ঝরত। গুঁড়োগুলো একটু একটু করে এক-একটা আঙুলের ডগায় নিয়ে দেখতাম। পিছন থেকে দার্শনিক বাবা বলতেন, বিন্দু রঙেই কত রঙ্গ।

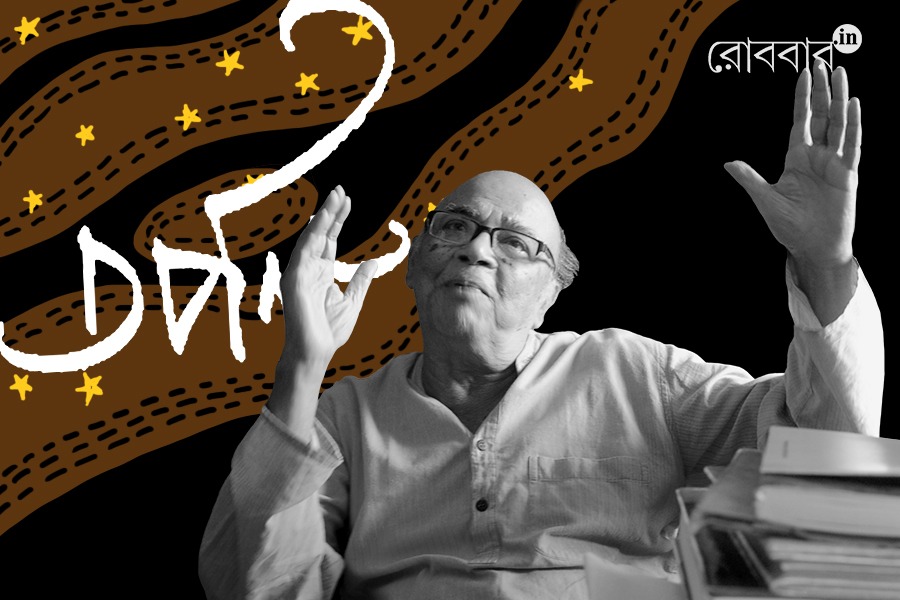

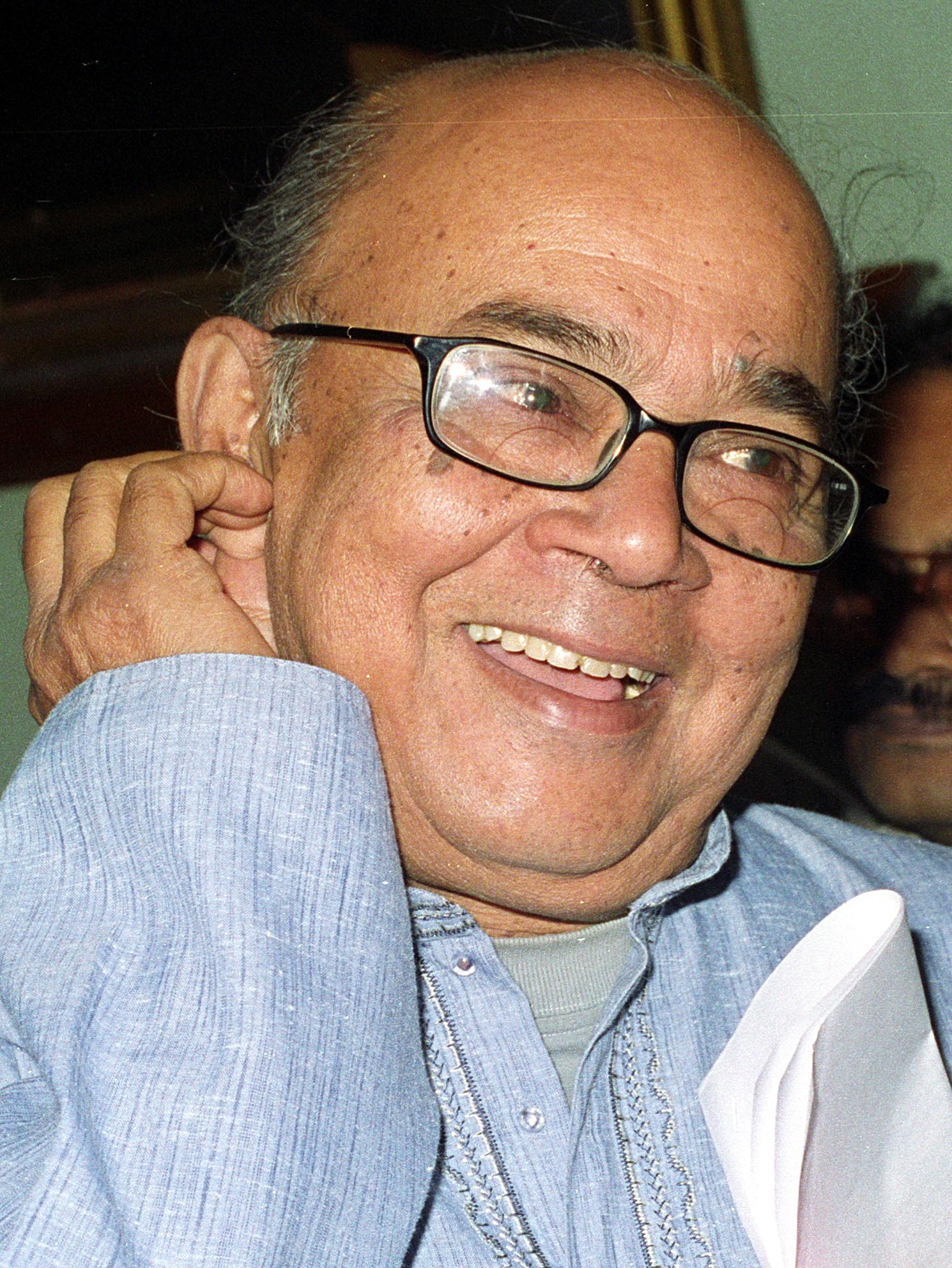

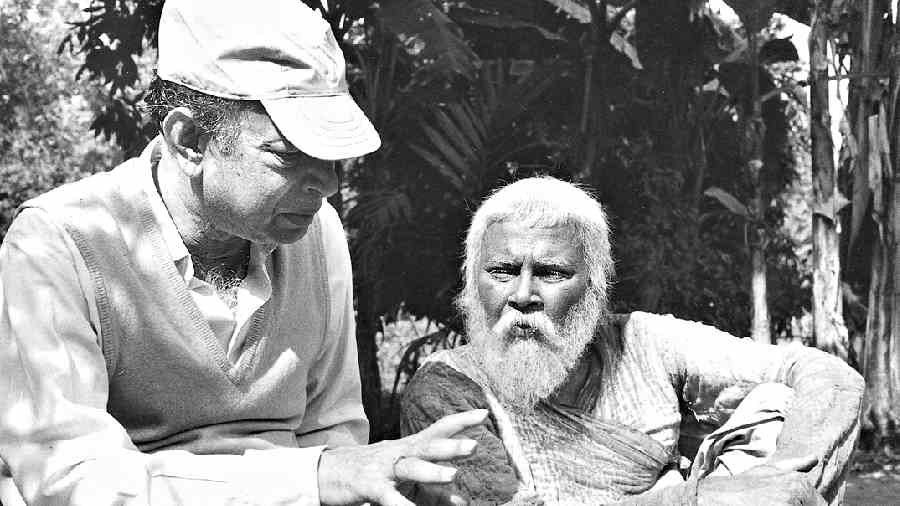

তখন আমার ক্লাস এইট। তপন সিংহর ‘আদালত ও একটি মেয়ে’ ছবির শুটিং শুরু হবে। একটি দৃশ্যে ধর্ষণের সবুদ নিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে প্রবল ছুটতে হবে ইন্সপেক্টররূপী মনোজ মিত্রকে। চোখ থাকবে সূর্যের দিকে। সে চোখে একটি নিরীহ মেয়েকে বিচার পাইয়ে দেওয়ার আনন্দ থাকবে। অভিনেতা মনোজের এমনই নির্দেশ ছিল তপনবাবুর। তপনবাবুর মতো চরিত্রের এত ডিটেলড অভিব্যক্তি নিয়ে ভারতের ক’টা পরিচালকই বা ভেবেছেন!

বেলগাছিয়ার মাঠে দৌড় প্র্যাকটিস শুরু করলেন আমার বাবা মনোজ মিত্র। সময় বাছলেন ঠিক ভোর সাড়ে চারটে। আমি তখন অমূল্যর ভেজিটেবল চপ গিলে আর অন্যদের চপের পেট থেকে বাদাম বের করে করে মস্ত মোটা হয়েছি। আমাকেও টানলেন। দম-দেওয়া ঘড়িতেই আমাকে সময় মাপতে বললেন। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই বারবার গোল করে করে ছুটতে লাগলেন। গোলটা বারবার একই সাইজের বল হয়ে যাচ্ছিল। ঘুম চোখে বললাম–

‘গোল করে ছুটছ কেন? যত সোজা কাজ বাছা তোমার! গোলে দৌড়লে গোলের অন্য প্রান্তে ফিরতে হয়। সূর্য-টুর্য কিচ্ছু দেখা হবে না তোমার। ফালতু ফ্লপ ছবি দিয়ে ফিরে আসবে। সোজা এবং লম্বা করে দৌড়ও। না-বুঝতে পারো তো চলো জল ধরে যাই। ফার্স্ট জিলিপি নেমে গিয়েছে। ক’টা নিয়ে এখন বাড়ি চলো। তারপর জ্যামিতি খাতায় এঁকে বুঝিয়ে দেব’খন। ভালো অভিনয় করতে গেলে জ্যামিতি জানতে হয় বুঝলে? বোলো তোমার পরিচালককে।’

ঠাস্স!

এ কী! হাসিমুখে চড় মেরে কোথায় যাচ্ছে লোকটা! দেখলাম সোজা ছুটতে ছুটতে খোয়ার উঁচু ঢিবিটার ওপর উঠে পড়েছেন। তবু বেঁকে-চুরে দিক বদলাননি। পা সামান্য কেটে গিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে আবার চালিয়াতি করলাম–

‘খোয়ার ঢিবিতে উঠতে গেলে কেন? পারো না– কিছু না। এমনি প্লেন ঘাসে দৌড়ও!’

উত্তর এল।

‘সোজা পথে কেউ অক্ষত থাকে না। কিন্তু অক্ষয় হয়। যে যায়, সেও। পথটাও।

ঢিবির উচ্চতা কি তাঁর চোখ দুটোকে দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে সূর্যের কাছে! এত আলোময় চোখ!

ঝাপসা বাকি সব। তবে কি উজ্জ্বলতাই চাঁদশুভ্র?’

ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আবার ভুলভাল কথা বলতে লেগেছেন অভিনেতা মনোজ। আসলে সূর্যটা কালো– যারা তার থেকে নির্গত হয়, তারাই তাকে আলো করে দিয়ে চলে যায়। চাঁদশুভ্র পাইনি। তবে এ বুঝেছি– যদি সে রং কোনও দিন পৃথিবীতে তৈরি হয়, তবে তা হবে জীবের গাত্রে।

আলো উৎসে নয়, আলো প্রবাহে।

২.

কিছু বাদল ছিল। সঙ্গে সূর্যের দীর্ঘখানি ছায়া। বিকেল নিঝুম ছিল বড়। এমন বিকেল ভালো লাগে না। পাখি দেখা যায় না। শীতের বৃষ্টিতে ঋতু নিয়ে সংশয়ী পাখি বেশি দ্রুত ঢুকে যায় বাসায়!

‘পাখির ডাক না-শুনলে সে বিকেল, বিকেল হয় বাবা? সমস্ত পাখি গাছের পাতায় ঢাকা পড়েছে কেমন! ধীরে ধীরে পাখি ফিরবে নীড়ে এটাই তো স্বাভাবিক! তা না! পশলা বৃষ্টি এল কী, সবকটা ফুড়ুৎ করে মিশল সবুজ পাতায়! এমন বিকেল কী করে যে তোমার পছন্দ হয়?’

বাদল শীতের বিকেল দেখতে দেখতে আমার নাট্যকার বাবা মনোজ মিত্র মশাইকে প্রশ্ন করলাম।

নাট্যকার বললেন, ‘পাখির বাসাকে গাছের কোটরে আর আকাশকে কেবল চোখের পরিধিটিতে বেঁধে ফেললে খেচরের কেরামতি বুঝবে কী করে! তুমি তোমার বাড়ির আকাশে মেঘ দেখো! কিন্তু সারা পৃথিবীর যতখানি আকাশ, তার কোথাও-না-কোথাও তো ভোর আছে! ভোরের রোদটুকুও আছে। সেখানে হয়তো পাখিরা ঘুরছে খেলছে। ভূমি আকাশে চরে যে, তার বাসভূমিও ভুবন জুড়ে। দেখো গে যাও… বর্ষায়ও হয়তো কিছু পাখি দেশ থেকে দেশান্তরে চলেছে। পাখির দেশও নেই। দ্বেষও নেই। বোকার মতো কেবল ভিজে পাতার খাঁজে পাখি খুঁজো না। পাখি ভালোবাসতে গেলে আকাশ দেখতে হয়… ঘাড় উঁচু করো… খোঁজাটাও তো পাওয়া। নাও বারান্দার জল শুকিয়ে গিয়েছে! দানা ছড়াও– পরিষ্কার প্লেটে আনবে। স্টিলের প্লেট… যেগুলো নতুনের দিকে আছে সেগুলো… ঝকঝকে ধাতু দেখে ওরা আনন্দ করে খাবে।’

নাগাড়ে এতগুলো কথা শুনেও বিশ্বাস করতে পারতাম না, ধাতুর প্লেটে খাবার দেখলেই বর্ষাভেজা ঝিমধরা পাখিরা ফের বেরিয়ে আসবে।

‘আ আ আয় থাকোমণি… এই এই যে এদিকে পেয়ারা রয়েছে হরি… থাকো লাথি মারিস না রে বদ্রিগুলোকে… ভাগ করে খেতে শেখো… ভাগ না শিখলে তোরা মানুষ হয়ে যাবি…

চেনা-অচেনা পাখির কত যে নাম দিতেন বাবা। কখনও কখনও দু’মিনিট আগে দেওয়া নাম ভুলে শিবশঙ্করকে বলতে… ‘পুঁটি এদিকে’…। ছাতারের নাম ছিল শিবশঙ্কর। ঝগড়াটে পাখি কি না! তাকে খুশি তো রাখতে হবে। নাট্যকার বারান্দায় রচনা করে চলেছেন পাখিদের নাটমঞ্চ। অথচ তাদের নাটকে দ্বন্দ্ব থাকবে না। দৃশ্যের পর দৃশ্য শুধু ভালোবাসা ছাতারের সঙ্গে মুনিয়ার, চিলের সঙ্গে ফিঙের। কখনও বা কাক আর কোকিলে। মনোজের অকাট্য যুক্তি– দিদির মতো ভালোবাসে বলেই না কোকিল ডিমের দায়িত্ব কাককে দেয়। ঝাড়ুদার পাখি জেনেও, নিজের ডিমের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাকের ওপরই বিশ্বাস রাখে।

‘বাবা, সমস্ত বারান্দা নোংরা হয়ে যাচ্ছে। তোমার এই ভাব করানোর ফন্দিফিকিরে পাখিতে পাখিতে এত প্রেম হয়ে যাচ্ছে যে, এরা মিলিতভাবে বারান্দার সব্বোনাশ করছে! এবার মা ওপরে উঠে আসবে। সম্মিলিত পটি দেখে ঝাড় দেবে।’ ততক্ষণে বাবা স্টিলের প্লেটের শুকনো দানা রেলিংয়ের ওপরকার বৃষ্টিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। এই বৃষ্টিময় শস্য শিবশঙ্করদের জন্য। গলায় জল শস্য একসঙ্গে ঢুকলে পেট ঠান্ডা হবে, গলায়ও শীতলভাব জমবে। ছাতারপাখির ঝগড়া করতে আর ইচ্ছেই হবে না। অনেক অনেক বছর পর দেখেছিলাম–

মা ছাতার নিজের ও ব্ল্যাক টিয়ার বাচ্চাকে একসঙ্গে খাওয়াচ্ছে। একবার ছাতার শিশু দানা চোষে তো পরের বার টিয়ার বাচ্চাকে খাবার দেয়। বাবাকে যখন ফিরে এসে এ গল্প বলি, একটুও অবাক না হয়ে বলেন–

‘‘আরেকটু দাঁড়িয়ে দেখলি না কেন? তাহলে দেখতে পেতিস ছাতার মায়েদের এই ‘পরের বার’-এর হিসেব কখনও ভুল হচ্ছে না।’’

হায় রে মনোজের শিবশঙ্কর! তোরা যদি থাকতিস মনুষ্যের মাঝে, অনাথ আশ্রম আর এনজিওগুলো লাটে উঠত বাপ।

‘আচ্ছা বাবা। মা ছাতারের এই পুরুষ নাম বাছলে কেন গো? এটারও নিশ্চয়ই কোনও কিম্ভুত যুক্তি আছে তোমার!’

কিম্ভুতই বটে। বাবার উত্তর,

‘পাখির লিঙ্গ হয় না।’

‘লিঙ্গ হয় না মানে? না নারী না পুরুষ? মানে হল গিয়ে…’

এবার উত্তর আরও নাটকীয়–

‘পাখি… ও তো পাখি… ও তো সমগ্র… জাতকূল কিছু নেই ওর।’

দার্শনিক নাট্যকার মনোজ মিত্রর সমগ্রের চেতনা হয়তো এই পাখিদর্শন থেকে। মেঘ, বৃষ্টি, রোদ দিয়ে সমগ্রচেতনাকে বাঁচাতে জানতেন মনোজ– নাটক তৈরিতে যেটা সবথেকে জরুরি।

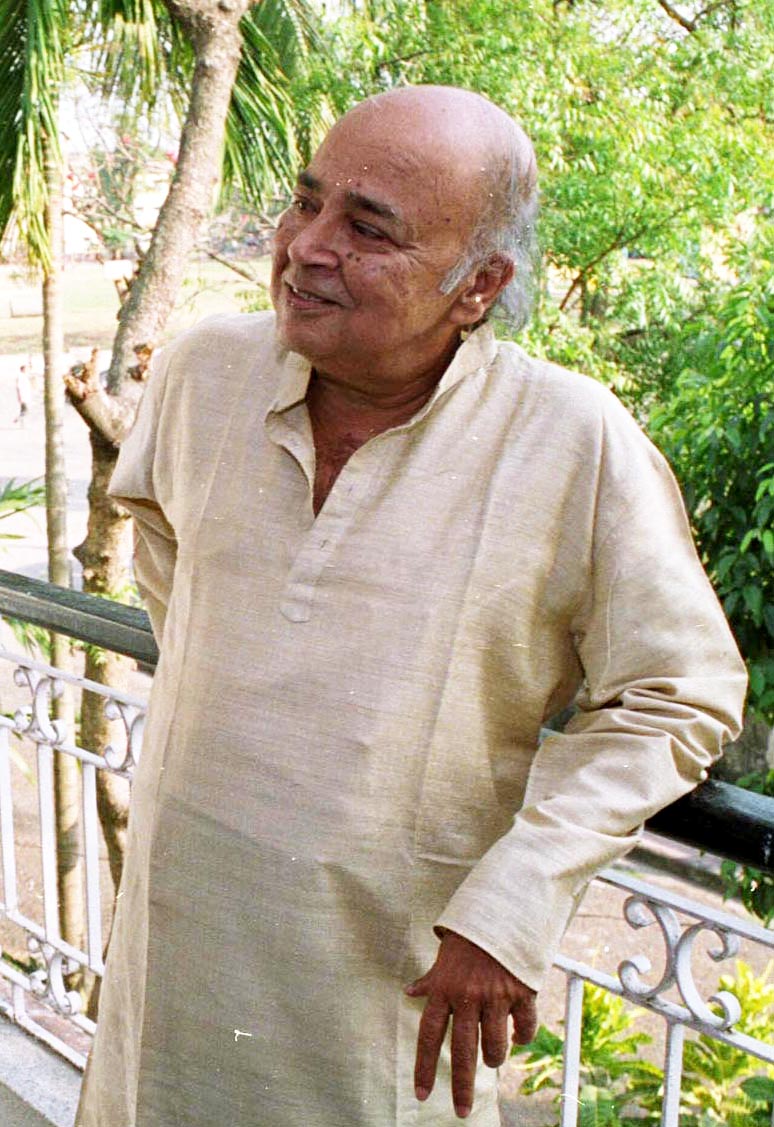

আমরা তখন সল্টলেকের বাড়িতে চলে এসেছি। সবাইকে নিয়ে বাড়িতে থাকবেন বলে বাড়িটাকে খোলামেলা ও বড় করেছিলেন। অর্থ জোগাড়ের জন্য শুটিং করে করে বাবার ফর্সা রং তখন কাঠবাদাম। তবু বারান্দা ও বড় বড় জানলা ফুটিয়ে চলছেন এন্তার।

ভোরের ঘুম ভাঙত একটানা কোকিল ডাকে। তখনও বাগান তেমন করে সাজেনি। গাছপালায় ভর্তি হয়নি।

আরে ভাই! এত কোকিল এল কোথা থেকে! সেকেন্ড পেরচ্ছে না। দ্বিতীয় ডাক চলে আসছে। প্রথম ডাকের চেয়ে এট্টু আলাদা। তবে পিচ ইনটোনেশন এক!

‘বাবা আবার তুমি লুঙ্গি পরে কিতকিত খেলছ! মা এসে দেখে যাও, কোনও কোকিলফোকিল ডাকছে না। বাবা অমনি অমনি গলা বের করছে! বাবা লুঙ্গি বেঁধে পড়ে যাবে। এই হতচ্ছাড়া শালিখ…মারব থাবড়া। বাবাকে ছাড়… এক্ষুনি ওড়! ন্যাকা পাখি!’

টানা চিৎকার চলছেই আমার!

পাখির দলও কী কম অবাক গো! এমন দত্যি-দৃশ্যি কি দেখেছে তারা পাখিজন্মে! বারান্দায় ভোরের রোদ। তীব্র নয়, গাঢ়। বাড়ির পাশের একটিমাত্র নিমগাছের পাতা নড়ছে বাতাসে। বারান্দায় রোদছায়ার একত্র নাচন। আর তার মাঝে এক পায়ে একবার রোদঘরে একবার নিমছায়া ঘরে লাফ দিচ্ছেন বঙ্গের সর্বকালের সেরা নাট্যকার। বাবা যে ঘরে, পাশের ঘরে এক শালিখ! পর মুহূর্তেই শালিখ যে ঘরে ঠিক তার পাশেই বাবা! পাখিরা নির্ভয়ে তাদের মঞ্চনির্মাতার পদপ্রান্ত ছুঁয়ে!

বাড়ির সামনে বাচ্চাদের স্কুল। তারা পাঁচিলে বসে বাবার কাণ্ড দেখে খ্যা খ্যা করে হাসছে।

শিশুদর্শকের ফুর্তি এক শালিখের অমঙ্গল কাটিয়ে দেয়! নাচুনি আলোয় শালিখ এখন স্তানস্লাভস্কি!

মনোজ তার নির্মাতা, অনুগামীও! ঠাকুরমা তখনও বেঁচে। স্মরণশক্তি প্রবল। তাঁর কাছে আমার আকুল প্রশ্ন–

‘‘তোমার ছেলে সারাক্ষণ গম্ভীর। বউয়ের সঙ্গে যে রসালু করে, এমনও নয়। একমাত্তর মেয়েটাকেও পাত্তা দেয় না। মন পাওয়ার জন্য অঙ্ক কষে কষে কাহিল করে ফেলছি নিজেকে! সেই লোক ক’টা পাখির মন পেতে এ কী ছেলেমানুষি করে গো!’’

ঠাকুমা রাধারাণী শোনালেন এক আশ্চর্য আখ্যান!

বলে চলেছেন তাঁর খোকা মনোজের পাখিপ্রীতির গল্প! আর শুনতে শুনতে সে প্রীতি প্রাণ পেয়ে এক নতুন পাখি হয়ে যাচ্ছে। যে পাখি অবয়ব পায় জীবপ্রেম থেকে। দু’টি কল্পপাখা দিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলছেন আমার খোকন বাবা।

তখন বাবার সাত আট বছর। থাকেন ধূলিহর গ্রামে। সে গাঁয়ে বর্ষায় ঘরে ঘরে ম্যালোরি। বাকি ছেলে ভয় পেলেও ছেলেমানুষ মনোজের খুব পছন্দ ছিল ম্যালোরি। কারণ স্কুল থেকে ফেরার পর নির্দিষ্ট সময়ে ম্যালোরি চলেও যেত নাচতে নাচতে। তার তখনই ঠাকুমার শাশুড়ি হেমনলিনী নাতির জন্য ভাত বাড়তে বসতেন। ভাতের পাতে মাছের মাথার রসা। নাতি জ্বরে দু’ঘণ্টা কাঁপলে। গা শীতল হল। তার মানে পেটও খিদেতে ভর্তি। পাতে একটা মুড়ো দেবেন না হেমনলিনী! কোনও দিন সন্ধেবেলা হেমনলিনী যদি রান্নাঘরে ঢুকতেন গোটা ধূলিহর বুঝত মিত্তিরবাড়ির বড়খোকার ম্যালোরি ছেড়ে গেছে। এই হেমনলিনী নাট্যকারের গোটা জীবনের শ্রেষ্ঠ নারী। আপন পর ভুলে মানুষকে বুকে টানা, সর্বস্ব দিয়ে লোকের অনাহারে ঝাঁপানো চিরকালের বেসংসারী হেম দায় হিসেবে নিয়েছিলেন।

এ হেন হেমনলিনীর সঙ্গেই পাখি নিয়ে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলেন আমার ছেলেমানুষ বাবা। কী যে মাথায় চাপল তাঁর! জ্বর বিদায় করে ঠাকুমার কাছে বসে মাছের মুড়ো চিবতে চিবতে বাবা বললেন,

‘ঠাকমা। স্কুলে বলল ম্যালরি খুব ভয়ের রোগ। ব্রিটিশও এ রোগ শায়েস্তা করতে পারেনি। এ রোগ এক শরীর থেকে আরেক শরীরে যায়! ও ঠাকমা তাহলে আমবাগানের পাখিগুলানেরও এদ্দিনে ম্যালরি হয়ে গেছে গো! ওরা যে সবসময় আমার কোলেপিঠে ঘোরে গো! ও ঠাকমা,কাল থেকে পাঁচ ছটা মুড়ো রেঁধ। আমি খেয়ে বাকি ওদের জন্য নিয়ে যাব।’

সন্ধেবেলা নাতি আমবাগানের সাপখোপে ঘুরে বেড়াবে, মানতে পারলেন না ঠাকমা। তাছাড়া মানুষকে না দিয়ে পাখিকে কাতলার মাথা খাওয়ানোর এই অদ্ভুত পরিকল্পনা হেমনলিনীর কল্পনায় এল না। কিছুতেই রাজি হলেন না হেম। বাবা যত জেদ করেন, বাবার ঠাকমা তার ডবল। একসময় ভীষণ রেগে গেলেন হেম। প্রিয় নাতিকে দুম করে বসিয়ে দিলেন উঁচু ঢিবিতে…

‘শয়তান ছেলে। আদর খেয়ে বাঁদর হয়ে গেছ তুমি! বসে থাক এখানে। আমি না বললে উঠবি না!’

বসল তো বসলই। উঠছে আর না। কাকিমারা অস্থির হচ্ছেন, খোকা কেন উঠে আসছে না ভাত খেতে! এদিকে হেমনলিনী তো ওঠার কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন। কাজকম্ম শেষে ঢিবির কাছে এসে দেখেন খোকন তখনও বসে। সূর্যাস্ত মেখে তার পিঠ লাল। কিন্তু এত লাল? অস্তগামী সূর্য এত রাঙা সিঁদুর পেল কোত্থেকে! হেমনলিনীর বুক কাঁপল। ধপধপ করে ঢিবিতে উঠে এলেন। এ কী! খোকার পিঠ ভর্তি লাল পিঁপড়ে। কামড়ে কামড়ে পিঠটা ফুলিয়ে দিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে নিলেন নাতিকে। আর আপনাদের প্রিয় নাট্যকার তখন কী বললেন জানেন?

‘ঠাকমা মুড়ো নয়, মুড়োর কাঁটা পাখির গলা নষ্ট করবে। তুমি ওদের ল্যাংড়া আমের রস করে দিও।

জ্বরের মুখে ভালো লাগবে।’

রাধারাণীর গল্প এখানে শেষ। মানুষের এবং হয়তো পশুপাখিদের সর্ব্বনাশ করে স্বাধীনতা এল। পোষা কুকুর ভুলি ও ধূলিহরের পাখিদের ফেলে মনোজ এলেন দণ্ডীরহাটের নতুন বাড়িতে। যদিও আসার সময় বুঝতে পারেননি, আর ফিরতে পারবেন না। রাধারাণী দেশত্যাগের দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

‘তোর ঠাকুরদা কাঁদতে পারতেন না। তাঁর চোখদুটো শুধু রক্তবর্ণ হয়ে ছিল। ভুলি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল তোর বাবার পিছু পিছু। রাস্তা থেকে তুলে ভুলির পায়ের ঘা সারিয়েছিল তো। ভুলি বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আর ফিরবে না তার ছেলেবেলার বন্ধু। মাঝি কত কাঁদছিল। খালি তোর বাবাই কিছু বুঝতে পারেনি। খালি ভুলিকে টাটা দেয়, আকাশের দিকে হাত নেড়ে বলে– পাখিরা টাটা… ক’দিন পরে ফিরব আমি। ফিরে যেন এই আকাশে পাই তোদের। ভুলি আর কাঁদিস না। বাড়ি যা। এত কাঁদছিস কেন বাপু। আমি কলকাতা থেকে নতুন ওষুধ আনব। বেগুনের মতো রং সে ওষুধের…’

হদ্দ বোকা ছেলেটার মুখ ভারতের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন ঠাকুমা।

বছরখানেক আগে একটা পুতুল কিনেছিলাম। ছিল সেটা মায়ের বিছানায়। মায়ের কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তো। হয়তো ভেবেছিলাম পুতুলের নীল চোখদুটো দেখে কথা বলার ইচ্ছেটা বাড়বে। পুতুলটাকে টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে ঠিক ছোট্ট আমার মতো সাজিয়ে দিয়েছিলেন বাবা।

তারপর তো বাবাই অসুস্থ হলেন। একদিন দেখি পুতুলটাকে পিঠে চড়িয়ে শোয়ার ঘরে যাচ্ছেন আর বলছেন, ‘চ পুতলি …তুই আমার গালুপুঁটলি (গালু আমার ডাক নাম )…চ চ ..আজ একটা নতুন ঘরে যাই …সে ঘরে জানলা দিয়ে আকাশ আসে… তাতে টিয়া ওড়ে… চিলও…’

সেদিন দুটো পুতুল তাদের বাবার পাখিকথা শুনছিল। প্রাণহীন হাত ধরেছিল প্রাণের।

ইয়েস বাবা ইয়েস! আকাশ নামক জায়গাটা রিয়ালি বড়।

৩.

অনেক সময় প্রকৃতি ও প্রকৃতির সময় নিজে যত না সুন্দর, মানুষের ব্যাখ্যায় তার থেকেও বেশি। ছোট্ট থেকে ভোর খুব ভালো লাগে। শিশুকালে বোধহয় সবারই ভোর নয় বিকেল– দুটোর একটা ভালো লাগে। এই ভালোলাগার তখন একটাই কারণ– ভোরে যে সূর্য ওঠে গো। কিংবা বিকেলে যে সূর্য ডোবে আকাশ শেষের পুকুরে। ভোরে সেই পুকুরের জলই সূর্যকে ঠেলেমেলে তুলে দেয়। সূর্য যত পৃথিবীকে আলো দেয় পুকুর তত খুশি হয়। সারাদিন ধরে নিজের পেটে উনুন জ্বালিয়ে সূর্যের জন্য রান্না করে পুকুর। রাতে সূর্য পুকুরগর্ভের উনুনের পাশে বসে রুটি-মুরগির ঝোল খায়। মাথার মধ্যে যখন এইসব গল্প তৈরি হচ্ছে তখন একদিন ঠাকুমা রাধারাণী স্কুল পাঠানোর জন্য আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন,

‘ওই দ্যাখ। রাত কেমন ফুরিয়ে এল। স্কুল যাবি না?’

তখন শীতকাল। একটু দেরি করে আলো ফোটে। ঘুম ভাঙলেই হাগু পায়, জল ঢালতে হয়, ঠান্ডা লাগে। এই কারণে ভোর ভালোবাসলেও শীতে মটকা মেরে থাকতাম। ঠাকুমা ধাক্কা মারতেই খুকুকণ্ঠে ঝাঁক মেরে বললাম–

‘ভোর হয়েছে বললেই হয়। খামোকা রাত ফুরিয়ে আসছে এত সব বলার দরকার কী বাপু! ভোর আসেনি বলে যদি ফের ঘুমিয়ে পড়তাম।’

রাধারাণীর ছেলে, আমার বাবা পাশ থেকে বললেন,

‘‘ভোর শব্দে হুড়োতাড়া খুব। তার চে’ রাত ফুরচ্ছে বললে খানিক সময় পাবি।’

বাবা আর ঠাকুমায় চিরকাল খুব মিল। দু’জনে ঘা-ঘেঁষে বসে থাকেন। একজন কথা শুরু করলে অন্যজন শেষ করেন। অনেকগুলো নাটকও তখন লিখে ফেলেছেন বাবা। পাড়ার সবাই খেপাত–

‘‘এই তোর বাবা জানিস চাকরি করে না। জানিস খালি নাটক লেখে! ওই দুটো ছেলেমেয়ে কি দুটো গরু মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাদের মুখে ‘বকরবকর’ বসিয়ে দেয়।’’

আগের দিন হয়তো এ জাতীয় কিছু ঠাট্টায় রেগে ছিলাম বাবার ওপর। তাই কথা শুনে ফের ঝাঁকানি দিলাম–

‘তোমার খালি লাতক আর লাতক। একদম লাতক লাতক কথা।’

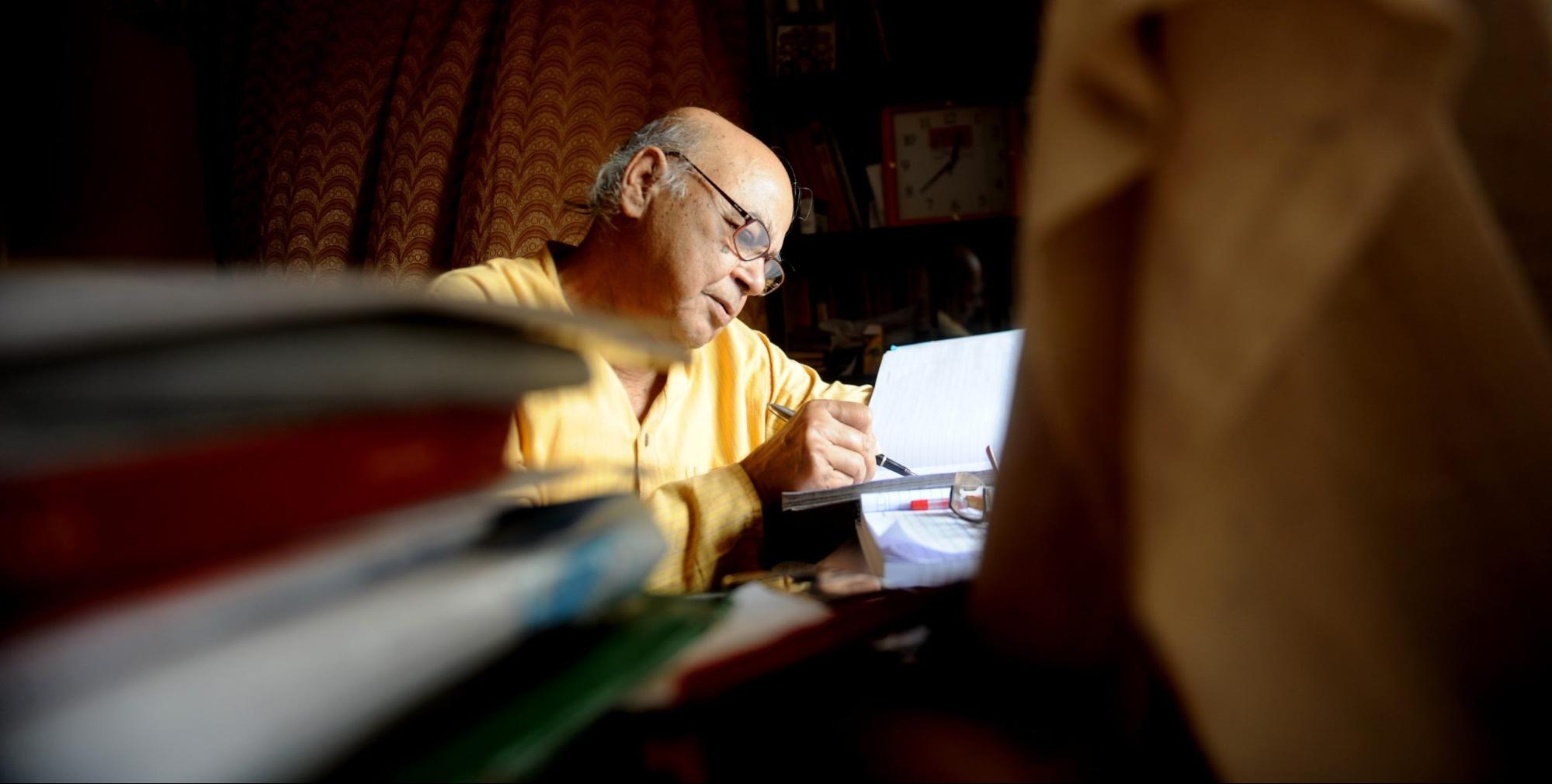

সে ভোরে হয়তো উত্তর পাইনি কিন্তু জীবনের প্রতিটা ভোর উপভোগ করেছিলাম ঠাকুমা ও বাবার এই যুগ্ম ব্যাখ্যায়। পরবর্তীকালে ভোর এলেই নাট্যকার মনোজ মিত্র মন্ত্রের মতো বলে যেতেন–

‘ওই দ্যাখ! রাত ফুরচ্ছে। একে বলে রাত নরম হওয়া। অর্থাৎ রাতের মধ্যে দিনের মাখনরং ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে। ঠিক এখনই নয়… একটু পরে আরও মাখন ঢুকে সময়ের সাদাভাব বাড়বে। আর তখন পাখি ডাকবে। এই সময় পাখির ডাক দুধ ফোটার আওয়াজের মতো হবে…শুনতে পাচ্ছিস! এবার ওঠ … সবজিওয়ালারা গ্রাম থেকে ঢুকবে লাইন করে…

তখন সল্টলেকে বাড়ির পাশে ক’টি চালার ঘর ছিল। সেখানে বাজার প্রতি। বিশেষ করে মুদি, সাইকেল সারানোর দোকান, সেলুন। আর আনাজপাতি, মুরগি, মৃগেল যাঁরা বিক্রি করতেন, তাঁরা মাটিতে পলিথিন পেতে নিতেন। সব দোকানি বসিরহাট বারাসাত অঞ্চল থেকে আসতেন। তাঁদের গায়ে-নাকে মাটির গন্ধ থাকত হয়তো। ফলে ক্রেতাদের সঙ্গে খুব দূর দূর ভাব রাখতেন। পয়সা নিচ্ছেন, জিনিস দিচ্ছেন…সবই করছেন। মুখে হাসি ঝুলিয়ে দু’পক্ষই। অন্তর নেই শুধু। বাবাকে দেখতাম, জিনিস কেনার আগে তাঁদের সঙ্গে আবোলতাবোল বকছেন। তখন মনে হত আবোলতাবোল। আজ মনে হয়, কত যত্নে গ্রাম থেকে আসা মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

একদিন এক কিশোর সবজিওয়ালা বললে,

‘আপনার বাগানে আমার সবজির ঝুড়িটা রাতে রাখতে দেবেন? আসলে অনেক কিছু বিক্রি হয় না। সেগুলো এতটা পথ বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হয় গো!’

বিনিময়ে নাট্যকারের অদ্ভুত বায়না–

‘দেব। ভোরে উঠে যদি সবজিগুলোয় হাত বুলোতে দাও।’

‘একদিনের বাসি সবজিতে হাত বুলিয়ে কী পাবে তুমি বড়দা?’

দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল ছাত্র মনোজ মিত্রের উত্তর,

‘সবজিগুলো সারারাত আকাশের তলায় থেকেছে। তোমার ঝুড়িভরা সবজি রাত ফুরতে দেখেছে। ভোরের আলো মেখেছে একটু একটু করে। তার গায়ের বাসি মাটি যদি তাতেও টাটকা না হয়, তবে কে হবে?’

তখন সবজিওয়ালা ছিল কিশোর। আমি দেখেছিলাম, কথাগুলো শুনতে শুনতে তার কৈশোরের চিরকৌতূহলী চক্ষুদু’টি সবুজ সবজির মতো হয়ে উঠছে।

তারপর থেকে কত বছর যে তার সবজি ভরা ঝুড়িটি আমাদের বাগানে থাকত। ফাগুনে যখন বৃষ্টি নামত তখন বাগান থেকে বাবাকে ডাকত–

‘বড়দা, ফাগুনের ভৈরব এসেছে গো। দেখে যাও ঝুড়িভরা সবজি অসময়ের ঝড় খেয়ে ভয় খেয়ে গেছে।’

আমি ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললাম,

‘‘ছাতার মাথা। দু’ফোঁটা বৃষ্টি। সে নাকি ভৈরব। বাবা, তুমি ওর সঙ্গে বকে বকে ওকেও নাটুকে বানিয়েছ! এত কায়দা করে কথা বলছে!’

বাবা বলেছিলেন,

‘মানুষের খাদ্যে সবুজ রং ধরায় যে, সেরা কবিতা সেই লেখে।’

কোভিডে মারা গিয়েছিল বাবার কবি। তাঁর ছেলে এল বাবার ফাঁকা ঝুড়ি নিতে। কারণ দীর্ঘদিন বাজার না বসায় তার রেখে যাওয়া সবজি পচে গিয়েছিল। বাগানে গিয়ে ঝুড়ি খুঁজছি। কোথায় সেটা!

বাবা হাতে নিয়ে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে।

‘কোথায় ছিল এটা?’

‘ওই তো! আমার টেবিলের তলায়, ডানদিকে। কে আবার ফেলে দেবে, তাই সরিয়ে রেখেছিলাম।’

বাবা চলে যাওয়ার পর জাফর এরশাদ দুই শালবিক্রেতা হিন্দুদের সব নিয়ম মেনে আমায় যেদিন চাল-ঘি-ফল দিতে এলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন তোমরা এসব…’

তারা বললে, ‘তোমার বাবা আমাদের বন্ধু ছিল।’ বলেনি, আমাদের বন্ধু ‘ভাবত’।

মনোজ মিত্র, বাদলবাবুরা সাব-অলটার্ন টেক্সট পড়েননি। চেয়ারে বসে ওদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করেননি। দরকারই বা কী?

পুকুরের নীচে মাটি।

৪.

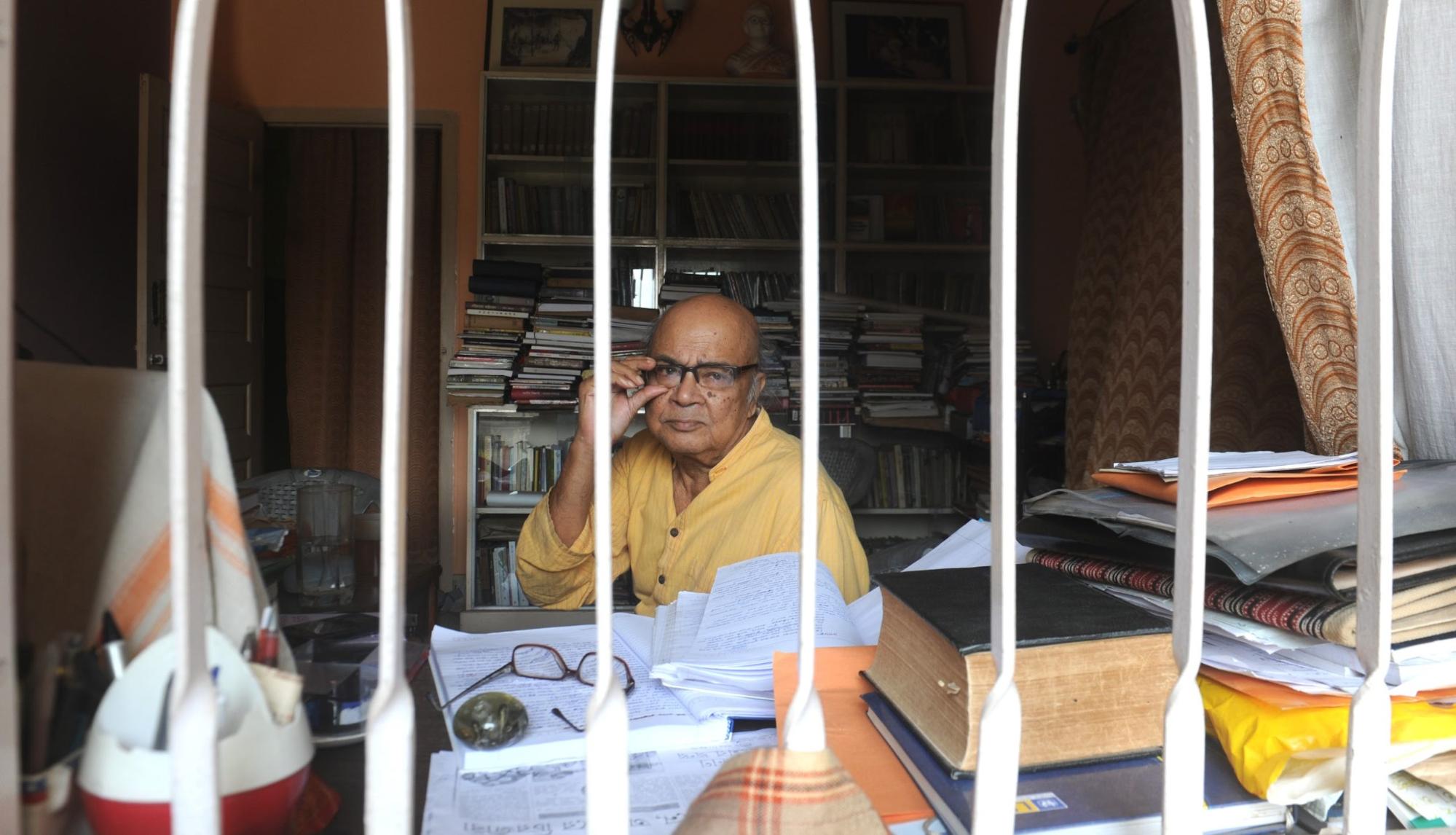

তখন ‘সুন্দরম’ নাট্যগোষ্ঠীতে নিয়মিত অভিনয় করি আর নাট্যাচার্য মনোজ মিত্রের কাছে মঞ্চ ও জীবনকে মেলানোর অভ্যেস করে চলি। এই মেলানোটা কখনও আমার আঁক কষে– কখনও অনুভবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয়টি বেশি জোরদার। একদিন মনোজবাবু বললেন, মঞ্চে কুৎসিতকেও সুন্দর লাগিয়ে প্রকাশ করতে হয়। প্রশ্ন করার জন্য মুখিয়ে থাকতাম। বললাম, ‘সুন্দর লাগিয়ে’ মানে?

উত্তর, ‘Touch touch only touch– not রূপসাগরে ডুবু ডুবু।’

সংশয় বলল, দার্শনিক নাট্যকার মেলা ভার। ছাড়িস নে। প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে মার।

জিজ্ঞেস করলাম ফের, ‘জীবনে কি কুৎসিত সুন্দর হয়? কালোয় আলোর আভাস কোনও দিন আসে? যতসব হিজিবিজি বলে আমার পার্ট গুলিয়ে দেওয়া!’

বড় তীব্র উত্তর এল, ‘সেটা নিজে দেখে নিজেকেই বুঝতে হবে। সুযোগ পেলে নিকষ আঁধার রাত খুঁজে নিয়ে তার তলায় বসে যেও।’

অমাবস্যায় আমার আকর্ষণ বাড়ল। আকর্ষণ মোহ হল, বীরভূমে কল শো করতে গিয়ে। যাঁরা আমাদের নাটক করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা তত একটা বড়লোক ছিলেন না। তা বলে অন্তরের অভাব ছিল না গ্রামের মানুষগুলোর। দুপুরবেলা রাঙা ভাতে পুকুর কেটে ডাল ঢালছি– দেখলাম– এক পায়ে ব্যান্ডেজ করে একটা মানুষ দাওয়ায় এসে বসলেন। আমাকে সংকুচিত হতে দেখে হেসে ফেললেন হো হো করে–

‘অমন করে কী দেখো দিদি? আমার কুঠ (কুষ্ঠ) হয়নি। পায়ের পাতার তলায় ফোঁড়া হয়েছে। শালার ফোঁড়া আর হওয়ার জায়গা পেল না গ দিদি! এমনিতে ব্যথা নেই– হাঁটতে গেলেই লাল মাটিতে সাদা পুঁজ লাগে। তাই ব্যান্ডেজ লাগিয়ে রেখেছি।’

অবাক হলাম। মানুষটা নিজের ঘায়ে মাটি লাগা নিয়ে ভাবছে না তো! ওর যত চিন্তা– লাল মাটিতে ফোঁড়ার রস লাগা নিয়ে।

এতটা শোনার পরও হয়তো আমার চোখে অবিশ্বাস দেখেছিল। তাই চলে গিয়েছিল। তার আগে অবশ্য ঠেস মেরে বলে গিয়েছিল– ‘বেশি ভিতু! এখন নাটক করে নাও। রাতে মনসা থানে নিয়ে যাব।’

নাটক শেষে রাত চুপচাপ হল। সহ-অভিনেতারা এদিক-ওদিক বসে গল্প করছেন। ভোররাতে কলকাতা রওনা দেব।

‘চলো!’

চমকে উঠলাম।

‘কী গো চলো। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। এত্ত এত্ত খেতে লেগেছ তুমি! আমি যে থানে নিয়ে যাব বলেছিলাম– ভুলেই গেছো।’

ব্যান্ডেজ বাঁধা পা ঘষটে আমায় নিয়ে চলল মনসার বাড়ি।

‘কেন তোমাকে দেখাতে নিয়ে এলাম জান দিদি? শুধু আজ অমাবস্যা বলে। মনসা থানে আজ হাজার জুঁই মোম জ্বালে। কত সুন্দর লাগছে দেখো চারদিকে।’

দেখলাম, মনসাকে ঘিরে প্রচুর জুঁই গাছ। একটার সঙ্গে অপরটা জড়ানো। অমাবস্যার আকাশে যেমন কালোর মধ্যে একটি তারাও নেই– দেবীর মন্দিরে ঠিক তেমনই সাদার মাঝে একটি কালো গুঁড়ি নেই। বিধাতা নির্ভুল হিসেবে জগতের শ্রেষ্ঠ দু’টি রংকে চিরজীবনের মতো আটকে দেওয়ার জন্য এই আলোহীন রজনীকে যেন নববধূ করে নিয়েছেন।

জখমি পায়ে এতটা হেঁটে এসে মানুষটা হাঁফাচ্ছিল। খাঁটি মানুষের জোরাল হাঁফ জুঁইদের দুলিয়ে দিল। আমার মনে হল, জুঁই গাছরা যেন একটি মাটির নৌকো করে বহু দূর পাড়ি দিয়ে শুধু আজকের রাতটার জন্য আমার কাছে এসেছে। আর আমার নতুন বন্ধুটা মাপছিল গো মাপছিল– তার দেখানোয় সর্বোচ্চ কত তৃপ্তি পেতে পারি আমি!

ব্যান্ডেজ টাইট করে বাঁধছিল মানুষটা।

বাধা দিলাম।

‘হালকা করে বাঁধো। বাতাস-ফুলের গন্ধ, তোমার ঘায়ে আরাম দেবে।’

আলো নেই।

ধরণীর বাকিটুকু তো আছে।

অচেনা যুবতী নিয়ে রাত চরতে বেরিয়েছ।

নিজেকেও অচেনা করে রেখো!

পরপর ডায়লগ বানাচ্ছিলাম আমি।

৫.

রাত দুপুরের থানাদার কুকুরের মতো বিশুদ্ধ আবেগের বাস নিতে নিতেই শতখান হতাম তখন। কী বলব, অভিনীত চরিত্রের জন্য লাগসই কোনও আবেগে ঘূর্ণায়মান থাকা কিংবা নেহাতই এলোপাথাড়ি একটা দুটো আবেগ, যা কিনা তার নিজের বেগেই আসি আসি করছে, কোনওমতে তাকে এদিক-সেদিক করে ঠেকিয়ে রাখা– দুটোই চলত তখন আমার, স্রেফ আমার মর্জিতে। এমন একটা সময় নাট্যকার মনোজ মিত্র মহাভারত নিয়ে একটা নাটক লিখলেন। নাম ‘যা নেই ভারতে’। আমাকে দিলেন এক বুনো মায়ের চরিত্র। পেটভর্তি খিদে নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে যে কিনা মহাসন্তুষ্টিতে পালপোষ করে চলে কৌরবদের হাড়হাভাতে জারজ বাচ্চাগুলোকে।

আমার গিন্নিবান্নি চেহারা দেখে দু’চারজন শলা দিলেন– ‘ঘুরে টুরে তো বেড়াও। যাও না পুরুলিয়ার জঙ্গলে! আদিবাসী বুড়িদের একটু নেড়েচেড়ে দেখোই না বাপু। এরকম একটা কালজয়ী নাটকে অভিনয় করবে, একটু গা ঘামাবে না? তোমাদের বামেদের তো হয়ে এলো হে! এবারে জঙ্গলে জঙ্গলে নয়া বাম! আর ভেবে দেখো পাতকিনীর (আমি যে চরিত্রে অভিনয় করছিলাম) ওই পালিত শিশুগুলো, তারা তো রাজবংশেরই সন্তান। এখানেও দেখো তাই। জঙ্গলের এরা তো বামদেরই অংশ! এখন দেখো বামেরাই কেমন এদের উৎপাটন করছে!’

অনর্গল এইসব বলেই চললেন আমার নাট্যবন্ধুরা। সত্যি বলতে কী, জীবন দেখার এই সব নিভাঁজ ছিরিছাঁদ বা চরিত্রনির্মাণের এই গা-ছাড়া মন হারানো পন্থার কথা যত শুনতে লাগলাম অভিনয়ের যেন ধক চলে যেতে লাগল। দোনামনা শুরু হল অভিনেতা ময়ূরীর। যে দোনামোনায় অভিনেতার মনঃসংযোগ ও মনচক্ষু দুইই বিলীন হতে থাকে এক অনর্থক উত্তেজক সংশয়ে। সেদিন অভিনয়ের অব্যর্থ সূত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন নির্দেশক মনোজ মিত্র। পাতকিনীকে কেমন করে মঞ্চে আনতে হবে তা বোঝতে বসে কথাগুলো ছিল তাঁর এইরকম–

‘যে মহাভারতের ওপর ভর দিয়ে আমার এই নাটক উচ্চবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই মহাভারত তোমার কোনও কম্মে লাগবে না। তোমার আশপাশের কোনও চরিত্র বা আগেপিছের কোনও দৃশ্য থেকে বাড়তি আবেগ সংগ্রহে একদম খেপে উঠো না। দেশকাল ডাইনে-বাঁয়ে-পাশ ফিরে আর দেখো না। ওতে তোমার দৃষ্টিই থিতিয়ে পড়বে। তুমি কেবল তোমার দেখার লক্ষ্যটিকে অমোঘ করে নাও। স্ফীত করো মন-চোখের পরিসর। কেবল দেখে যাও– মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই অনন্ত ক্ষুধায় খাক হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড। আর সেই ক্ষুধায় ঘাস মাটি কীট পতঙ্গ কামড়ে বেড়াচ্ছে যারা তারা তোমারই বান্ধব, তোমার পরিজন। এ দেখতে গিয়ে অভ্যন্তর যদি তোমার অগ্নিগর্ভ হয়, কদাকার হয়ে যায়, সেও ঠিক। আর যদি স্থবির কি প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠো সেও বা ভুল কী!’

সে দেখা এখনও চলছে আমার। অভিনয়টিও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। পাতকিনীর সেই রাগে পুড়তে থাকার দৃশ্যে বেপরোয়া লাফ দি’। আবহের সঙ্গে লাফনাচ মুহুর্মুহু বেতালা হয়। বন্ধুরা ব্যাজার হয়ে বলেন–

‘আরে আরে, অভিনয়ের অ-আ জানে না মেয়েটা! মঞ্চে নেচেকুঁদে কাদের হয়ে মাতব্বরি করে এ!’

গোপনে মুচকি হাসি! এই যা! আমার সেই নিক্তি ধরে হাসিকান্না কখন খুইয়ে বসলাম রে!

এই নাটকের পর থেকেই বাবার সঙ্গে প্রবল বিরোধ শুরু হল আমার। নীতির বিরোধ, নয় পুরো মেটে, নয় মোটে মেটে না। আমাদের ঝগড়াটাই পাকা হল। ২০১৮-এ বার্মিংহাম মঞ্চে ছিল মনোজ মিত্রের সঙ্গে আমার শেষ অভিনয়। আর ফেরা হয়নি এক মঞ্চে এক সংগঠনে। সম্পর্কটা থেকে গেল বাচ্চা মেয়ের ফিনফিনে চুলে ফিতে বাঁধার মতো। কখনও ফিতে শেষ। কখনও আবার চুলই ফুরিয়ে যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved