রামকৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের একত্র ও সংঘবদ্ধ করে রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের মতো বাগ্মিতা কিংবা সরল ঈশ্বরভাবনার চমৎকারিত্ব রপ্ত করার মেকি প্রচেষ্টার ধারকাছ দিয়েও যাননি সারদা। ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন, এই বিপুল ভাবতরঙ্গের টানে এসে জড়ো হওয়া শিষ্য ও অনুগামীদের কেন্দ্রমুখী করে রাখার জন্য একদিকে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও অর্থপূর্ণ কর্মোদ্যোগ, অন্যদিকে প্রয়োজন তাদের বৈরাগ্যময় জীবনে শান্তির ছায়াময় প্রলেপ। এ দুয়ের সমন্বয়ই একমাত্র রামকৃষ্ণের ওই চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্বের পরিপূরক হতে পারে।

ভোররাত্তিরের দক্ষিণেশ্বর। অন্ধকারের গা বেয়ে কাঁচা সোনার আভাস কোনও দিন যে পুবের মেঘ সরিয়ে উঁকি দিতে পারে, সে বিশ্বাসও যেন হয় না, এত নিকষ কালো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ভালো করে ঠাহর হয় না দিগ্বিদিক, তবু তারই মধ্যে একটা নিভু লালচে কুপি হাতে ওই কে যেন নেমে যাচ্ছে গঙ্গার পাড়ের বাঁধানো ঘাট বেয়ে– মুখ দেখা যায় না ভালো, শুধু পরনের শাড়িটির লাল পাড় ওই লালচে আলোয় যেন আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ যেন চমকে উঠল ঘোমটাঢাকা অবয়ব। দক্ষিণেশ্বরের মসৃণ শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে এত খসখসে কাঁটা এল কোথা থেকে? উজানি স্রোত বেয়ে কি কাঁটালতার দাম এসে আটকে গেল ঘাটে? আরও ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই নড়ে উঠেছে পায়ের তলার কাঁটাতোলা শক্ত জমি। একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। আর-একটু হলেই সর্বনাশ হচ্ছিল। রাতের গভীরে জনশূন্য পইঠার ধারে এসে চুপচাপ জিরিয়ে নিচ্ছিল গাঙের কুমির, অসাবধানে পা পড়েছে তারই গায়ে! দৌড়ে ওপরের সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই হড়াস করে একটা শব্দ, অতিকায় প্রাণীটা নেমে যাচ্ছে জলের গভীরে। অসময়ে এই উপদ্রব নিশ্চয় পছন্দ হয়নি তারও!

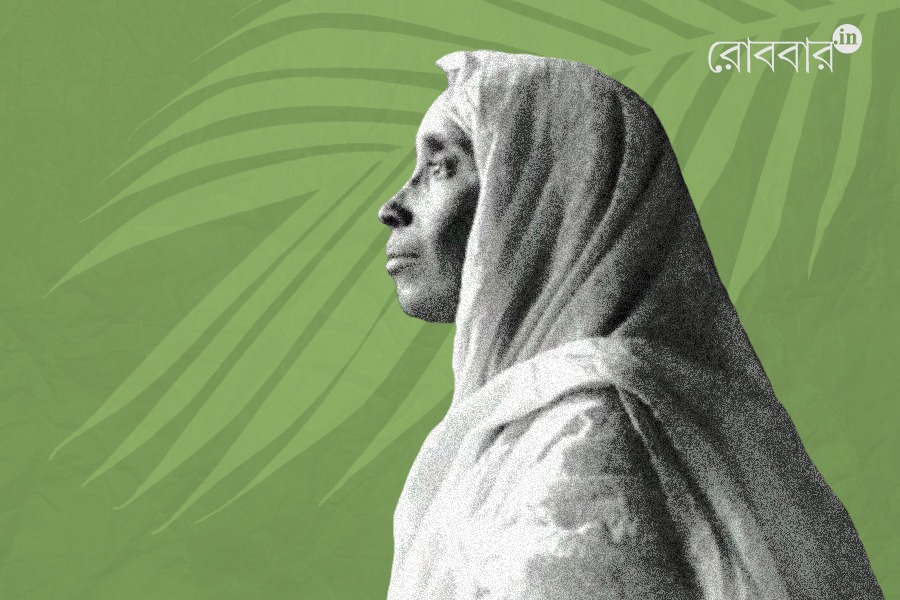

ঘটনার আকস্মিকতায় আরও খানিকক্ষণ স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর যে মেয়েটি আবারও ভয়ে ভয়ে ওই জলেই সাততাড়াতাড়ি নেমে সারাদিনের মতো স্নান আর শৌচ সেরে নিতে বাধ্য হবে, তার নাম সারদা। জয়রামবাটীর মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল এই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরেরই পূজারী কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামীর পাগলামির খবর লোকমুখে জানতে পেয়ে আর স্থির থাকতে না পেরে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরেই, মন্দিরের নহবতখানার ঘরটিতেই তার বর্তমান বাস।

সে যুগে মুখে মুখে কথা ছড়াত বহুদূর। তাই রাসমণির মন্দিরের পাগল পূজারির অনাসৃষ্টি খেয়ালখুশির কথা যখন এসে পৌঁছল সারদার কানে, তখন তাতে যত না ছিল আনকোরা খবরের বিস্ময়, তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল করুণার বাঁকা চাউনি আর পরচর্চার নোনতা স্বাদ। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করার পণ নিয়ে আমোদরের তীর থেকে গঙ্গার পলিমাটিতে এসে যখন তরুণীর পদচিহ্ন পড়ল, তখন ছোট পূজারির বউয়ের জন্য যে নহবতখানার ঘরখানা বরাদ্দ হয়েছিল, মানুষ সেখানে সোজা মাথায় উঠে দাঁড়াতে পারে না– এমনই নীচু তার ছাদ। তবু সেখানেই পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সংসার পাতা। কাজ বলতে সকাল-সন্ধে রাঁধাবাড়া আর ‘ঠাকুর’-এর কাছে সারাদিন আসতে থাকা অগণিত লোকের জন্য রাশি রাশি পান সাজা। নহবতখানার এক ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওই তিনি গান গাইছেন, গল্প বলছেন, হাসি আর সুরে মশগুল হয়ে থাকছে দক্ষিণেশ্বরের চাতাল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠায় কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে সেদিকে চেয়ে থাকে সারদা, নিষ্পলক মুগ্ধতায় দৃষ্টি নড়ে না তার। অনেক পরে বোঝা যাবে, সেই থেকেই বাত ধরে যাবে পায়ে। কিন্তু সরাসরি দেখা হওয়ার তো আর উপায় নেই! শুধু দুপুরের খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় যেটুকু দেখা হয় দু’জনের। তাও, মাঝে মাঝেই ভক্ত মেয়েরা এসে আবদার জুড়ে দেয়, আজ আমি নিয়ে যাব খাবারের থালা, দাও না আমার হাতে! নৈবেদ্য সাজানোর মতো করে থালা সাজিয়ে পাঠিয়ে দেয় সারদা। দীর্ঘশ্বাস পড়ে শুধু একটু।

একদিন এই নিয়ে একটু রাগও করেন তিনি, ‘আমার খাবারের থালা অমন যার-তার হাত দিয়ে পাঠাও কেন? জানো না, ওই ঠাকরুণ কেমন মানুষ?’ সারদা অবাক হয়, মুখচোরা মেয়ে সে। খানিক চুপ করে থেকে বলে, ‘আপনিই তো বলেন, সবাই সমান, তাহলে এই বেলা ভেদ করেন কেন?’ জবাব শুনে আশ্চর্য হন গদাধর, লোকমুখে ততদিনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। মুখে বলেন, তা-ই হোক। মনে বোঝেন, যত ছোটোখাটো দেখতে এই মেয়েকে, তত সামান্য হয়তো নয়।

সারদার প্রায়রাতেই ঘুম ভেঙে যায় মাথার ওপরে ঝুলিয়ে রাখা খলুইতে জিয়ন্ত শিঙি মাছের খলবলানি শুনে। পেটের অসুখ স্বামীর, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু যার জন্য সুদূর বাঁকুড়া থেকে পাড়ি জমিয়ে এই একান্তবাসের জীবন, তাঁকে তেমন করে পাওয়া হল আর কই? ঠাকুর মাঝে মাঝে একটা গান গেয়ে ওঠেন প্রায়ই, সেই কলিটা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে সারদার–

হয়ে বিদেশিনী নারী

লাজে মুখ দেখাতে নারি

বলতে নারি, কইতে নারি

নারী হওয়া এ কী দায়!

সেই দায় মাথায় নিয়েই লোকসমক্ষে বেরনোর বিড়ম্বনা এড়াতে রাত থাকতে থাকতে উঠে গঙ্গায় যেতে হয় সব কাজ সারতে, বেলা হলে মুশকিল। তা সে মকরবাহিনী গঙ্গার কৃপায় কুমির-কামঠ যার গায়েই পা পড়ুক না কেন! রামকৃষ্ণও বোঝেন হয়তো, নারীমনের একান্ত বাসনা আর স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়ার জটিল সমীকরণের চাপে সারদার কাঁচা মনটি নুয়ে পড়ছে কি?

ষোড়শী পুজোর দিন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেন তিনি। সেদিন গভীর রাতের নির্দেশ– স্নান করে, কাচা কাপড় পরে তৈরি থাকতে হবে সারদাকে। দুরুদুরু বুকে প্রস্তুত হয়ে বসেন তিনি, সামনে তাঁর চিরপরিচিত স্বামী, সর্বাঙ্গে সাধকের বেশ যেন অপরিচয়ের আড়ালে মুড়ে ফেলেছে তাঁকে। অজানা এক প্রেক্ষাপটের ভারী পর্দা ক্রমশ উঠে যেতে থাকে দুই নরনারীর মধ্যে থেকে। স্বামী এবং স্ত্রী সেদিন হয়ে ওঠেন মহাকালের আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চের দুই পাত্রপাত্রী, একজন পূজারী, অন্যজন দেবী। ষোড়শী সারদাকে দেবীজ্ঞানে রাতভর পুজো করলেন রামকৃষ্ণ। সারদার গলায় রক্তজবার মালা, কপালে সিঁদুর, সামনে ঘিয়ের প্রদীপ থেকে কর্পূরগন্ধী ধোঁয়া যেন চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তারই মধ্যে অভিভূতের মতো টের পেলেন একবার, পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করছেন তাঁর স্বামী, প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত। সব শেষে, অখণ্ড নীরব আকাশকে সাক্ষী রেখে সেদিন যে মেয়েটি আবার গিয়ে সেঁধোবে ওই ঘুপচি নহবতখানার ঘরে, তার মাথার মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটাই জড়িত কণ্ঠস্বর– ‘মানবী নও, তুমি দেবী, দেবী!’

আশা-আকাঙ্ক্ষার দপদপে স্পন্দন ভরা বুকে অপেক্ষমান একটি ১৬ বছরের মেয়ে সেই এক রাতেই অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল বুঝি। মানুষী নয়, সে যে দেবী! একটি সন্তানের জন্য কখনও বুঝি আকুল হয়েছিল সে, প্রত্যুত্তরে জেনেছিল, ‘এই তো, নরেন, শিবু– এরা সবাই তোমারই সন্তান!’ বিশ্বজোড়া মাতৃত্ব আর হৃদয়জোড়া দেবীত্বের এই দায়িত্ব আজীবন বহন করবে সে। ততদিনে দক্ষিণেশ্বরের ঘাট বেয়ে বহুবার আরও কত শত ঢেউ আছড়ে পড়বে, গলার ক্যানসারে ভুগে কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে রামকৃষ্ণও বিগত হবেন। তবু তাঁর দিয়ে যাওয়া এই দেবীত্বের পরাকাষ্ঠা সযত্নে লালন করে যাবে সারদা, হয়ে উঠবে ‘শ্রীশ্রীমা’। বৈধব্য যে স্বীকার করেনি কখনও। দেবী তো কখনও বিধবা হয় না! তাই নরুণ লালপেড়ে সাদা শাড়িটি হবে চিরকালীন অঙ্গবাস, হাতে আজীবন থাকবে ‘ডায়ামন্ড কাটা বালা’– যে বালা দু’টি তাঁকে গড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ। সেখানেও নিহিত আছে আর এক দেবী-উপাখ্যান। কবে নাকি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় সীতাকে চাক্ষুষ করেছিলেন রামকৃষ্ণ, তখন প্রায়শই তাঁর এসব অলৌকিক দর্শনকাহিনি শোনা যেত। প্রথমটায় বোঝেননি, এই সুন্দরী একাকিনী কে, হঠাৎ দেখলেন একটি হনুমান গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে লুটিয়ে প্রণাম করছে তাঁকে, অমনি বুঝে গেলেন যা বোঝার। এ কাহিনির আসল চরিতার্থতা অবশ্য সারদার হাতের ওই চূড়দু’টিতে, সীতার হাতেও নাকি একই নকশা কাটা অলংকারের দেখা মিলেছিল সেদিন!

সর্বাঙ্গীণ দেবীত্বে স্ত্রীকে উপনীত করার এই নিরন্তর অনুশীলন বিফলে যায়নি। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও সারদা বেঁচে ছিলেন আরও ৩৪ বছর। অটল দেবীত্বের যে সিংহাসনে তাঁকে বসিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, সেই ভাবমূর্তি তিনি নষ্ট করেননি কখনও, কিন্তু তাঁর নিজস্ব চারিত্রিক স্বাভাবিকতাকেও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। দক্ষিণেশ্বরে আর কখনও থাকেননি যদিও, তবে জয়রামবাটীর পাশাপাশি তিনি নিয়মিত বাগবাজারের বাসাটিতেও থেকেছেন পরবর্তীকালে। আসলে রামকৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের একত্র ও সংঘবদ্ধ করে রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের মতো বাগ্মিতা কিংবা সরল ঈশ্বরভাবনার চমৎকারিত্ব রপ্ত করার মেকি প্রচেষ্টার ধারকাছ দিয়েও যাননি সারদা। ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন, এই বিপুল ভাবতরঙ্গের টানে এসে জড়ো হওয়া শিষ্য ও অনুগামীদের কেন্দ্রমুখী করে রাখার জন্য একদিকে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও অর্থপূর্ণ কর্মোদ্যোগ, অন্যদিকে প্রয়োজন তাদের বৈরাগ্যময় জীবনে শান্তির ছায়াময় প্রলেপ। এ দুয়ের সমন্বয়ই একমাত্র রামকৃষ্ণের ওই চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্বের পরিপূরক হতে পারে। কর্মময় জীবনের রশিটি চালানোর ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, আর শান্তিময়ী মাতৃমূর্তি হয়ে অন্তরজগতের রসদ জোগানোর দায়িত্বটি স্বেচ্ছায় হাতে নিলেন সারদা।

রামকৃষ্ণ এককালে প্রায়শই বলতেন, ‘ও সারদা, সরস্বতী, রূপ ঢেকে এসেছে।’ সারদা নিজে একথা বিশ্বাস করেছেন কি না জানি না, কিন্তু পালন করেছেন আজীবন। তবে এই দেবীত্বকে তিনি আদৌ যে কখনও আলংকারিক অর্থে উদ্যাপন করেছেন নিজের জীবনে, এমন নজির মেলা মুশকিল। সযত্নলালিত দেবীত্বের কোনও ভণ্ড অভিনয় বা সাজসজ্জা দিয়ে তাঁকে কাউকে বশ করতে হয়নি। তাঁর একটি সারল্যময়, গ্রহিষ্ণু মন ছিল, যে মনের সহজ যুক্তিতে বহু জটিল প্রশ্নের উত্তর মেলানোর ক্ষমতা রাখতেন তিনি। আজ এই একুশ শতকে দাঁড়িয়েও যখন মেয়েদের ঋতুকালীন আচারবিচার কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে তালেবর সব পণ্ডিতি নিদান প্রতিমুহূর্তে বেরিয়ে আসতে থাকে সামাজিক সংদের মুখ থেকে, তখন ভাবলে অবাক হতে হয়, দু’শো বছর আগে দাঁড়িয়েও কী আশ্চর্য ঋজুতার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘শুদ্ধতা শুধুমাত্র অন্তরের, রজস্বলা অবস্থায় পুজোপাঠ রান্নাবান্না সমস্ত কিছু করার অধিকারই নারীর আছে।’ আজকের সব টিকি-দাড়ি-পাগড়িপরা ধর্মগুরুরা শান্তির খোঁজে পাগলপারা মানুষকে নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের যে সমস্ত লিস্ট ধরান, তার ধারকাছও না মাড়িয়ে সারদা যে আশ্চর্য সোজাসাপটা অথচ অকাট্য কথাগুলি বলেছিলেন, সারল্যই তার প্রাণ– ‘যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের।’

এই সহজতা, এই আন্তরিকতা, এই অনিঃশেষ ভালোবাসা দিয়েই তিনি তাঁর বহুলপ্রচারিত বহুলসমর্থিত দেবীসত্তার সঙ্গে আজন্মলালিত মানবী রূপটির তফাত ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। মানবী থেকে দেবীত্বে উত্তরণের কৃত্রিম রাস্তাটি থেকে সরে এসে তাঁকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করতে চাওয়া ভক্তদেরও বেঁধেছিলেন মানুষী প্রশ্রয়, আদর আর মায়া দিয়ে। ৬৭ বছর বয়সে বাগবাজারের ওই বাড়িতেই কালাজ্বরে তিনি যখন চলে গেলেন, তখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় বেলুড় মঠে, গঙ্গার পাড়ে– যার ঠিক উল্টো দিকে কাশীপুরে রয়েছে তাঁকে দেবীত্বে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন যে মানুষটি, সেই রামকৃষ্ণের সমাধি। তাঁর মানবী আর দেবী অস্তিত্বের টানাপোড়েনের সব প্রশ্ন যেন আজও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুই সমাধির মাঝ বরাবর বইতে থাকা গঙ্গার চলমান জলরাশি। দেবী হতে চেয়ে নিজেকে তো কখনওই আমূল বদলে ফেলেননি সারদা! জয়রামবাটীর প্রত্যন্ত গ্রামের জলহাওয়ায় শিকড় ভিজিয়ে বেড়ে-ওঠা ছোট্ট যে মেয়েটি বাড়ির কাঙালিভোজে খিচুড়ি খেতে বসে তাড়াহুড়োয় জিভ পুড়িয়ে-ফেলা নিরন্ন মানুষগুলোর উদগ্রীব শালপাতার ওপরে হাতপাখা নিয়ে একদিন ঝুঁকে পড়ত, অনেক অনেক দিন পর ‘ঠাকুরের ছেলেরা’ গরম রুটি খাবে বলে নিজের হাতে সবার জন্য আটা মেখে সন্ধের ঝুম অন্ধকারে একা খাবার নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকা প্রৌঢ়ার সঙ্গে সেই মেয়েটির স্বভাবের কি খুব পার্থক্য ছিল?

………………..

রোববার.ইন–এ পড়ুন অরুন্ধতী দাশ-এর লেখা

………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved