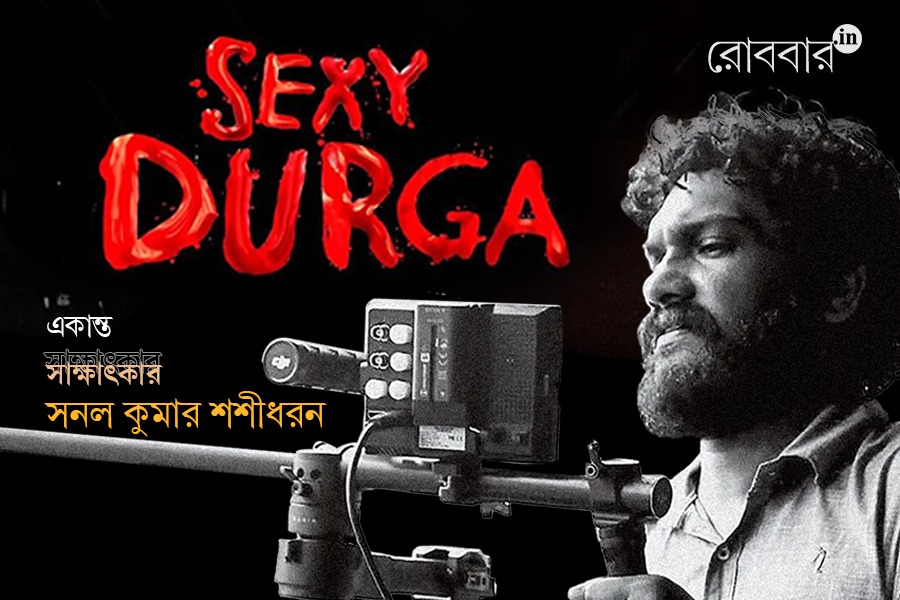

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামে টাইগার অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় ফিল্মমেকার, সনল কুমার শশীধরন; তাঁর ‘সেক্সি দুর্গা’ সিনেমাটির জন্য। ভেনিস, বুসান, মেলবোর্ন সহ দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় সমাদৃত ও বিতর্কিত তাঁর কাজ। বিভিন্ন কারণে, ফিল্মমেকিংয়ের দুনিয়া ছেড়ে, এখন আমেরিকায় ট্যাক্সি চালান তিনি। এহেন মানুষের সঙ্গে ম্যারাথন আড্ডায় বসলেন উদয়ন ঘোষচৌধুরি। উঠে এল তাঁর ছোটবেলা, গড়ে ওঠা, জীবনদর্শন, আর সিনেমা সংক্রান্ত নানা কথা।

ছোটবেলার কথা কী কী মনে পড়ে, সনল?

আমরা খুব গরিব ছিলাম। বাবার পেশা ছিল বিড়ি বাঁধা। বাড়িতে ৬ জনের পেট চলত ওই রোজগার থেকে। ছোট থেকেই খুব অসুখে ভুগতাম, পোলিও হয়েছিল আমার। এখনও ডান পা-টা বেশ দুর্বল। একটা দৃশ্য মনে আছে, বাবা আমাকে কোলে নিয়ে একটা হাসপাতাল থেকে আরেকটা হাসপাতালে ঘুরছেন। বাবা চাইতেন, বড় হয়ে আমি যেন ডাক্তার হই। সেটা কিন্তু সমাজে কোনও মর্যাদা পাওয়ার জন্য নয়। আসলে উনি তখন দেখেছিলেন, কোনও কোনও ডাক্তার সামান্য চিকিৎসা করার জন্য অনেক টাকা চায়। তাই উনি বলতেন, মানুষের সেবা করার জন্য আমি যেন টাকা না নিই।

বাবা আমার থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান ছিলেন। দারুণ গান গাইতেন। ভালো লিখতেন। নাট্যশিল্পী ছিলেন। ফিল্মমেকার জি. অরবিন্দন যখন থিয়েটার মুভমেন্ট শুরু করেন, তখন বাবা তাঁর সঙ্গে গায়ক হিসেবে ছিলেন। কিন্তু, তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব এত ছিল যে, ওই কাজ বেশিদিন করতে পারেননি। আমার বয়স যখন ২ বছর, বাবা তখন একটা সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন– পিওনের চাকরি।

আর, তোমার মা?

মা একেবারে সাধারণ মহিলা ছিলেন। বাবা যা বলতেন, সব মেনে নিতেন।

সিনেমা বানানোর ঝোঁক কি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছ?

না না। বাবা একটুও চাইতেন না যে, আমি ফিল্ম দুনিয়ায় কাজ করি। আমাদের প্রচুর তর্কাতর্কিও হয়েছিল। বাড়িতে কেউ চায়নি আমি এসব করি। কিন্তু, ছোট থেকেই সিনেমা বানানোর তীব্র ইচ্ছা ছিল আমার। গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল পরীক্ষার আগে, ২০০০ সালে, সুব্রমনিয়াম শান্তকুমারের ‘মনকোলাঙ্গাল’ (Mankolangal) সিনেমায় আর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকে পড়ি। সেটাই প্রথম হাতে-কলমে কাজ।

ওই সময়েই আমার প্রেম হল সৃজার সঙ্গে; বিয়ে করলাম। যদিও, শেষমেশ ২০২২ সালে আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। তো, ওঁর পরিবার থেকেও রাজি ছিল না যে, আমি এসব করি। কিন্তু, ল পাশ করার পরেও, ওকালতি শুরু করার পরেও, আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, সিনেমাই বানাব। প্রায় ১০ বছর খুব টানাপোড়েনে কাটিয়েছি তখন। প্যাশনের পাগলামির জন্য ওকালতির কাজে মন দিতে পারতাম না। দিল্লিতে একটা ট্র্যাভেল কোম্পানিতে বছর দেড়েক চাকরি করলাম। তারপর, সৌদি আরবে গেলাম।

তার আগেই তো শর্ট ফিল্ম বানিয়েছ?

হ্যাঁ, আমার বিয়ের আগে, ২০০১ সালে বন্ধুদের নিয়ে ‘কাজচা চলচ্চিত্র বেদি’ নামের একটা ফিল্ম সোসাইটি বানিয়েছিলাম। ওখান থেকেই ক্রাউড ফান্ড করে প্রথম শর্ট ফিল্ম বানালাম, ‘অতিশয়লোকম’ (Athisayalokam)। কয়েকটা ফেস্টিভ্যালে দেখানো হল, কিন্তু কোথাও কোনও সাড়া পেলাম না। খুব ভেঙে পড়েছিলাম তখন।

সৌদিতে যে চাকরিটা করছিলাম, সেখানে বেশি কাজ করতে হত না। হাতে প্রচুর সময় থাকত। ফাঁকা সময়ে, কবিতা লিখতে শুরু করলাম। একটা ব্লগ বানিয়ে সেগুলো পোস্ট করতাম। ওখানে অনেক সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। ব্লগে ‘অতিশয়লোকম’-টা আপলোড করলাম। অনেকে দেখে খুব প্রশংসা করল। একদিন, লেখক কে. ভি. মণিকান্দন বললেন, উনি একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, সেটা আমাকে দিয়ে সিনেমা বানাতে চান; টাকাপয়সার ব্যবস্থাও করবেন বললেন।

খুশির চোটে দুম করে চাকরি ছেড়ে কেরলে ফিরে এলাম। ‘প্যারোল’ (Parole) বানালাম। সৃজাকে বললাম, আর বছর দুয়েক চেষ্টা করব ছবি বানানোর; কিছু না করতে পারলে সৌদিতে ফিরে যাব। ‘প্যারোল’ কয়েকটা পুরস্কার ইত্যাদি পেলেও, তেমন কিছু হল না। পরের ৪ বছর অজস্র লোকজনের সঙ্গে দেখা করলাম; অনেক স্টোরি, স্ক্রিপ্ট লিখলাম; কোথাও কিছু হল না। স্বাভাবিকভাবেই, বাড়িতে নানা ঝামেলা শুরু হল। তখন আমি একটু-আধটু অনুবাদের কাজ করলেও, সংসারটা সৃজাকেই চালাতে হত। একসময় ভাবলাম, আবার সৌদিতে ফিরে যাব।

ওই সময়, প্রতিবেশী একটা ছেলে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে এসে বলল, তাকে নায়ক করে একটা সিনেমা বানাতে হবে। বললাম, আমি তো এরকমভাবে কাজ করতে পারব না; তবে, কোনও আইডিয়া এলে জানাব। সেই রাত্রে, একটা স্ক্রিপ্ট লিখলাম। ছেলেটাকে শোনালাম, তার ভালো লাগল। কিন্তু, কাজ শুরু করার আগে সে পিছিয়ে গেল। কারণ, কাহিনিতে সমকামের ছোঁয়া ছিল।

এবার, ওই গল্পটা মাথার ভেতরে এমন গেঁথে গিয়েছিল যে, স্থির করলাম ওটা বানাবই। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ রাজি হল সাহায্য করার জন্য। এইভাবে, ‘ফ্রগ’ (Frog) তৈরি হল। এইসব কাজে ‘কাজচা’-র নাম রেখেছিলাম, যদিও সেটার তেমন কোনও ভূমিকা ছিল না। কিন্তু, আমি চাইতাম, নতুন ফিল্মমেকারদের জন্য ‘কাজচা’ একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠুক।

‘ফ্রগ’ রাজ্যস্তরে পুরস্কার পাওয়ার পর লোকজন আমার কাজ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। ‘ফ্রগ’-এর অভিনেতা কৃষ্ণন একদিন বললেন, ক্রাউড ফান্ডিং করে একটা ফিচার ফিল্ম হোক। ফিল্মমেকার জন আব্রাহামেরও এরকম আইডিয়া ছিল। আমার প্রথম শর্ট ফিল্মটাও ক্রাউড ফান্ডিং করে হয়েছিল। তো, এই ভাবনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগল।

প্রথম ফিচার ‘ওরালপোক্কম’-এর (Oraalppokkam) জন্য আমার ব্লগের বন্ধুরা টাকাপয়সা পাঠিয়েছিল। কিন্তু, ছবিটা যখন তাদের দেখালাম, কেউ কোনও উৎসাহ দেখাল না। উল্টে, হাবভাব দেখাল কিছুই হয়নি। প্রায় ১ বছরের মাথায়, ওটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ কেরলে নির্বাচিত হওয়ার পর, হঠাৎ ইন্টারনেটে বিতর্ক শুরু হল, এই ফিল্মে ‘হিন্দুত্ব প্রোপাগ্যান্ডা’ আছে। সিনেমাটার গুণাগুণ নিয়ে কোনও আলোচনা নেই, সব কথাবার্তা ওই ‘হিন্দুত্ব’ নিয়ে। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগল।

কিন্তু, ‘ওরালপোক্কম’ কয়েকটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন আমার সঙ্গে কাজ করতে চায় বলে যোগাযোগ করতে শুরু করল। যদিও, তখনও দৃঢ় ছিলাম যে, কেবলমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবিই বানাব। প্রযোজক শাজি ম্যাথিউ রাজি হলেন ‘ওজিবুদিবসাথে কালি’-র (Ozhivudivasathe Kali) জন্য। সিনেমাটা বানিয়ে বীণা পলকে দেখালাম। ওঁকে অনেকে ভালো কিউরেটর মনে করে। উনি যোগ্য সিনেমাকে ভালো প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিতে পারেন বলে অনেকে বলে। উনি এটা মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠাতে বললেন।

তখনও জানতাম না– এই রাস্তাটা মোটেও ঠিক নয়। প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে সিনেমা পাঠাতে হয়। আগে ভারতে দেখানো হয়ে গেলে, বিদেশের ঠিকঠাক ফেস্টিভ্যালে কেউ নিতে চায় না। তবে, মুম্বাইতে ওটা দেখার পর ‘হলিউড রিপোর্টার’ একটা রিভিউ লিখল। সেটা শাপে বর হল। ওই পত্রিকায় রিভিউ বেরনোর মানে পরের ছবিটা নিয়ে বিদেশে আগ্রহ তৈরি হওয়া।

‘ওজিবুদিবসাথে কালি’ তো কেরলে হাউজফুল হয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ, ৩ সপ্তাহ লাগাতার চলেছিল। স্টার তো দূর, কোনও পরিচিত মুখ ছিল না; কোনও পাবলিসিটি ছিল না; মাত্র ৭ লাখ টাকা বাজেটের ফিল্ম দেখতে মানুষ সিনেমাহলে এসেছিল; এমনকী, হল থেকে অনেককে কাঁদতে কাঁদতে বেরতে দেখেছি। তাতেও লোকজনের সমস্যা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিল, এরকম কাজ করলে ইন্ডাস্ট্রির সিস্টেম ভেঙে যাবে; টেকনিশিয়ানরা পয়সা পাবে না। [হাসি]

ব্যাপারটা এমন হল যে, রটারড্যামে টাইগার অ্যাওয়ার্ড পাওয়া প্রথম ভারতীয় সিনেমা ‘সেক্সি দুর্গা’ (Sexy Durga) এদেশে সেভাবে পাত্তা পেল না। রটারড্যাম ছাড়াও আরও বহু ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে ওটা দেখানো হয়েছে, অনেক পুরস্কার পেয়েছে। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, ওটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ কেরলে দেখাব না। নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে একটা প্যারালাল ফেস্টিভ্যাল শুরু করলাম, কাজচা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ব্যস, তারপর থেকে কেরলের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পুরোপুরি আউটসাইডার হয়ে গেলাম আমি। [হাসি]

ততদিনে, সরকার বিরোধী কথাবার্তার জন্য রাজনৈতিক মহলেও ‘বিদ্রোহী’ খেতাব পেয়ে গিয়েছি। কেরল ফিল্ম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে পোস্ট-প্রোডাকশনের জন্য ভরতুকি দিত। ওখানে মিক্সিং, সাউন্ড ডিজাইন– এসব করতাম। ‘উন্মাদিউদে মরণম’-এর (Unmadiyude Maranam) কাজ চলাকালীন তারা বলল ভরতুকি দেবে না।

কেন?

ওরা কারণ দেখাল, ছবিটা মোবাইল ফোনে শুট করা হয়েছে। আমি কিন্তু পুরোটা ফোনে শুট করিনি। এমনকী, কমিটি আমার আবেদন মেনে নেওয়ার পরেও সরকার নাকচ করে দিল। পুরো পোস্ট-প্রোডাকশনটা একেবারে বাইরে থেকে করলাম। ওই সিনেমাটা কোনও ফেস্টিভ্যালে গেল না, কেউ দেখল না, কোনও আলোচনা হল না। পরিষ্কার বুঝে গেলাম, কেরলের সাংস্কৃতিক সিনেমা-বোদ্ধাদের সঙ্গে আমার মিলমিশ হবে না।

তখন, ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, যারা আগে আমার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিল। ‘ওজিবুদিবসাথে কালি’ দেখে জোজু জর্জ বলেছিলেন, আমার সিনেমায় অভিনয় তো করবেনই, প্রোডিউসও করবেন; উনি ‘ওপেন ডেট’ দিয়েছিলেন। মানে, যখনই ওঁর জন্য কোনও স্টোরি ভাবব, জাস্ট একটা ফোন করলেই কাজ করবেন। তো, ‘চোলা’-র (Chola) স্টোরিটা শোনালাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। প্রথমে, শাজি ম্যাথিউই প্রোডিউসার ছিলেন; তৈরি হওয়ার পর শাজি ম্যাথিউর কাছ থেকে ‘জোজু’ ছবিটা কিনে নিলেন।

‘চোলা’ অনেক জায়গায় প্রশংসিত হলেও, কেরলে এসে আবার ঝামেলা বাঁধল। লোকজন বলল, এটাতে ‘রেপ প্রোপাগ্যান্ডা’ আছে। আজও বুঝতে পারিনি, কেন এমন বলল। ওদিকে, জোজু ছবিটা রিলিজ করলেন একেবারে কমার্শিয়াল সিনেমার মতো। বিশাল হোর্ডিং লাগিয়ে, পাবলিসিটি করে প্রচার করলেন। আমার বারণ শুনলেন না। সিনেমাটা দেখে অধিকাংশ লোক খারাপ রিভিউ দিল; বলল, এটা ‘নারী-বিদ্বেষী’। দ্বিতীয় দিন থেকেই হলের অবস্থা এমন হল যে, ওই ছবিটা দেখলে যেন লোকসমাজে মুখ দেখানো যাবে না। জোজুও সব জায়গা থেকে সিনেমাটা তুলে নিলেন।

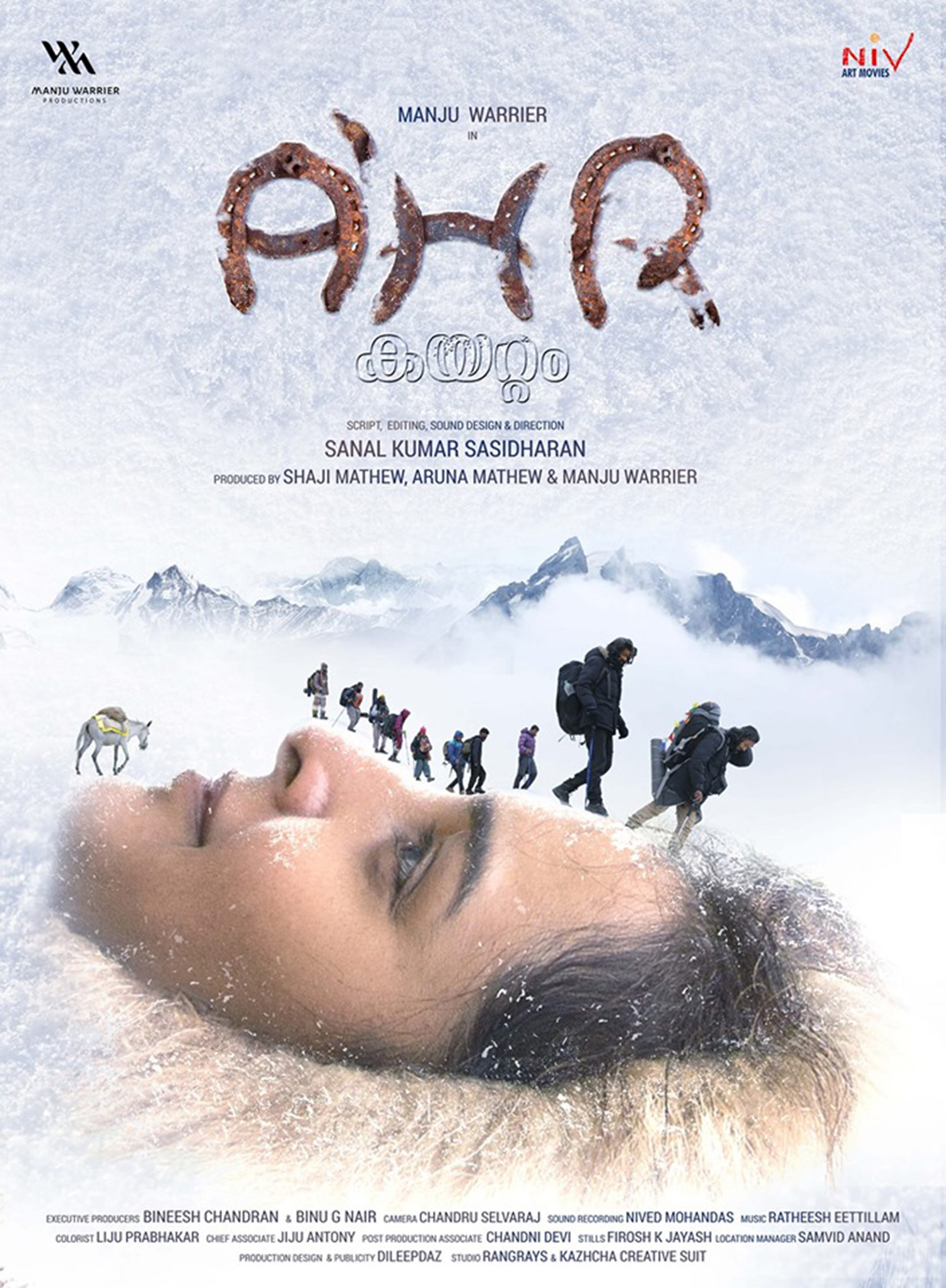

কোনও অজানা কারণে এরকম বলাবলি শুরু হল, সনল আসলে পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য এসব উসকানিমূলক ফিল্ম বানায়। কেউ পাশে দাঁড়াল না। তবুও ভাবলাম, আমি আমার মতো করে সিনেমা বানাবই। মঞ্জু ওয়ারিয়ার বললেন, ‘কায়াট্টম’-এ (Ah’r Kayyattam) অভিনয়ও করবেন আর প্রোডিউসও করবেন। কিন্তু, যেহেতু এতদিন ধরে শাজি ম্যাথিউ আমার সব কাজে থেকেছেন, তাই ওঁকেই বললাম প্রযোজনার কথা।

‘কায়াট্টম’ কি পুরোটা হিমালয়ে শুট করেছ?

না, হিমালয়ে পুরোটা হয়নি। কিছু অংশের শুটিং হয়েছে কেরলের বাগামনে।

আবার একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই। ছোটবেলায় কী ধরনের সিনেমা পছন্দ করতে?

সব ধরনের। বাবা যাকে বলে ‘সিনেমাখোর’ ছিলেন। পকেটে পয়সাকড়ি বিশেষ না থাকলেও, প্রতি সপ্তাহে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতেন। আমাদের গ্রামে খুব সস্তা একটা হল ছিল। ওখানে সিনেমা দেখাটা আমার শৈশবের একটা সৌভাগ্য। পরে, বাড়িতে টিভি এল। ‘দূরদর্শন’-এ প্রতি রবিবার নানা ভাষার সিনেমা দেখাত। ওখানে আডুর গোপালকৃষ্ণন, অরবিন্দন এরকম অনেকের ফিল্ম দেখতাম। কৈশোরের শুরু থেকেই ওঁদের ভক্ত হয়ে গেছিলাম।

কোন কোন ফিল্মমেকারের কাজ তোমাকে প্রভাবিত করেছে বা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে?

[একটু ভেবে] মনে হয় না, শুধুমাত্র ফিল্ম দেখেই আমার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। আডুর বা অরবিন্দনের কাজ দেখে প্রভাবিত হয়েছি বটে; কিন্তু, আমি কোনও লিখিত বক্তব্যে বা রেকর্ড করা দৃশ্যে কখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সবকিছুকেই কোনও না কোনওভাবে ব্যবহার করা হয়; যেটাকে ‘ম্যানিপুলেশন’ বলে। তুমি যখন লেখো, তখন চাও মানুষ সেটা পড়ুক। ফলে, অবশ্যই কিছু না কিছু ঘষামাজা করো। আমি যে কোনও জিনিসের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা পেতে চাই। কোনও কিছু জেনুইন মনে হলে, সুযোগ পেলে, আমি তাতে অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোট লাগে। তবু, সেটা ভালো।

সিনেমা দেখে যত না প্রভাবিত হয়েছি, তার থেকে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছি বই পড়ে। দস্তয়েভস্কি, তলস্তয় এঁদের লেখালেখি আমাকে ভাবিয়েছে। ফিল্মের ক্রাফট, পিকচারাইজেশন, আইডিয়া– ওগুলো ভালো লাগলেও, আমি জানি, একটা লেখার তুলনায় একটা ফিল্মকে অনেক বেশি ‘ম্যানিপুলেট’ করা যায়।

তোমার মতে, ফিল্ম বানানোর সময়ে একজন ডিরেক্টরের কাজ কী?

এক-একজন এক-একরকমভাবে কাজ করে। যদিও এই বিষয়ে বলার মতো বিশেষজ্ঞ আমি নই, তবে মনে হয়, দু’ভাবে এগোনো যায়। এটাকে একটা ‘কাজ’ হিসেবে দেখতে পারো। আবার, ‘মতপ্রকাশের মাধ্যম’ হিসেবে দেখতে পারো। ধরো, তুমি যখন লিখছ, তখন তোমার চিন্তা-ভাবনা লিখছ। কিন্তু, একইসঙ্গে, কোনও প্রকাশনা সংস্থার জন্যও লিখছ। তো, তুমি সেই সংস্থা বা সম্পাদক বা সম্ভাব্য পাঠকের কথা ভেবে লিখছ। তাহলে, তোমার ‘মতপ্রকাশ’-টাও তোমার ‘কাজ’ হয়ে উঠছে। তবে, তুমি কিন্তু ‘শিল্পী’-ই থাকছ।

একইভাবে, একজন কমার্শিয়াল ফিল্মমেকার আর একজন আর্টহাউজ ফিল্মমেকার– দু’জনেই শিল্পী। কীভাবে বিচার করবে, কে ঠিক আর কে ভুল? কমার্শিয়াল ফিল্ম কিন্তু অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছয়, অনেককে প্রভাবিত করে। এগুলো সবই আলাদা আলাদা পরিপ্রেক্ষিত। আমি এটুকুই বলতে পারি, যেটাই করো, সেটা সততার সঙ্গে করো। কমার্শিয়াল ফিল্ম বানালে, সোজা বলো, এটার একমাত্র উদ্দেশ্য বিনোদন।

আমি ‘কর্ম’-তে বিশ্বাসী। মানে, তোমার কাজ চারিপাশের সমাজকে প্রভাবিত করে। সেটা হয়তো তোমার জীবদ্দশায় বা জানার চৌহদ্দিতে হয় না, কিন্তু হয়। আবার, কোনও কাজ করে, এমনটাও ভেবো না যে, সেটা চিরন্তন। এরকম ভাবলে নিজেই নিজেকে ধোঁকা দেবে। ইতিহাস সাক্ষী– নেপোলিয়নকে ভাবো, তিনিও চিরন্তন নন। কিন্তু, তাঁর কাজের প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে। কোনও কাজ করতে চাইলে, কাজটা পেলে, আপ্রাণ সততার সঙ্গে সেটা করো। সেটাও করতে পারা সহজ নয়। কারণ, সকলেই নিজের সততা যাচাই করতে গিয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

লেখালেখির উদাহরণ দিলে বলে বলছি, লেখার সময়ে মাথায় প্রকাশক, সম্পাদক বা পাঠকের কথা থাকলেও, কাজটা করছি আমি একা– লিখছি বা টাইপ করছি। ফিল্মমেকারকে কিন্তু অনেকের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হয়, একটা টিম থাকে। মানে, তাকে ‘মতপ্রকাশ’ করতে হয় অনেকের কাজের মধ্যে দিয়ে। সেটা কীভাবে করো?

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ফিল্মের আউটপুট একেবারে অন্য একটা অস্তিত্ব। ডিরেক্টর সমেত যে-ই থাকুক, যতজনই থাকুক– ফিল্ম আসলে আলাদা অস্তিত্ব। ধরো, একটা বাতি জ্বালাবে। তেল আছে, পাত্র আছে, পলতে আছে, দেশলাই আছে। কিন্তু, জ্বালানোর পর যে শিখাটা বেরবে, সেটা পুরো আলাদা অস্তিত্ব। ওটা কোনও একটা জিনিসের ওপর নির্ভরশীল নয়।

ডিরেক্টর হিসেবে হয়তো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, কিন্তু সেটার ওপর ফলাফল নির্ভর করে না। সেই নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তাহলে টিমের সকলে সেটা অনুভব করতে পারে। তখন তুমি যেটা করতে চাইছ, তারাও সেটার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, নিজেদের সঁপে দেয়। আমি সবসময় এটা দেখেছি। আমার শেষ ৩টে সিনেমায় তথাকথিত স্টারদের নিয়ে কাজ করেছি। সকলে সাবধান করেছিল, এদের সামলাতে পারবে না। কিন্তু, ওইসব স্টারও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মে পুরোপুরি যুক্ত হয়েছিল।

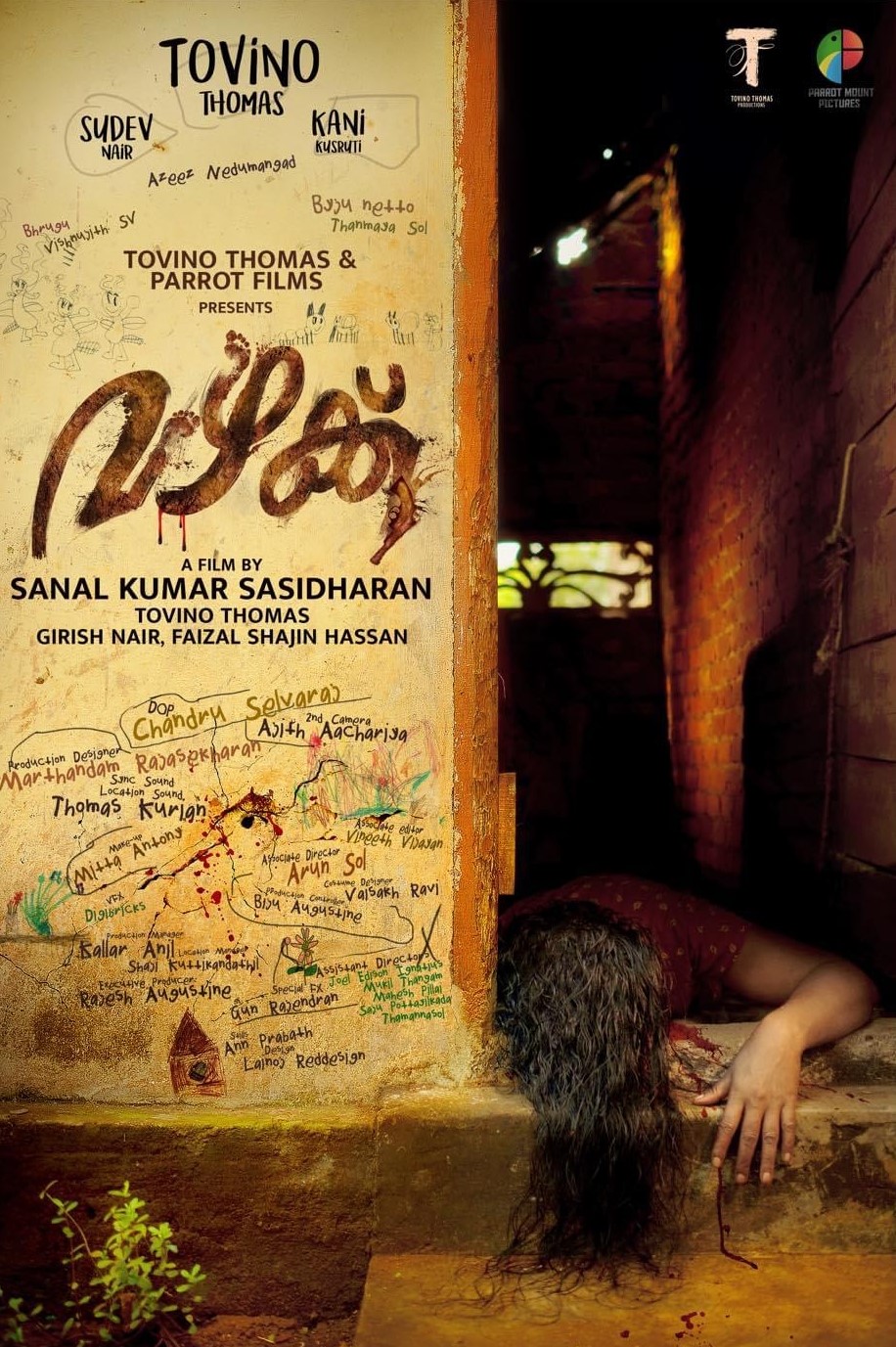

একটা উদাহরণ দিই। ‘বাজাক্কু’-তে (Vazhakku) একটা দৃশ্য আছে, চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা বাড়ির উঠোনে সতী (কানি কুশ্রুতি) গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরানোর চেষ্টা করছে; আর, সিদ্ধার্থন (টোবিনো থমাস) আটকাতে চেষ্টা করছে; হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ওটা প্রায় ১০-১৫ মিনিটের ‘টেক’ ছিল। অ্যাক্টর, টেকনিশিয়ান প্রত্যেকে নিজেদের কাজ করল। ঠিক ১৫ মিনিটের মাথায় ওই আগুন ধরল। যে লোকটা আগুন জ্বালিয়েছে, তার বয়স ৮০ বছর, বহু সিনেমায় কাজ করেছে। সে-ও কখনও এরকম আশ্চর্য টাইমিং দ্যাখেনি। ওই দৃশ্য গ্রাফিক্স করিনি। কোনও ‘কাট’ দিইনি। ঠিক ওই মুহূর্তে আগুনটা না ধরলে, পুরো জিনিসটা মাটি হয়ে যেত। এবার, ডিরেক্টর হিসেবে আমি জানি না ওটা কীভাবে ঘটল। ওটা ঘটবে বলে কল্পনা করেছি মাত্র; কিন্তু, ওটা আমি ঘটাইনি বা আমার কারণে ঘটেনি।

ওটাই সিনেমার ম্যাজিক। হয়তো কাকতালীয় মনে হবে; কিন্তু, মাঠে নামলে অনুভব করতে পারবে, ফিল্মমেকিংয়ের মধ্যে একটা ‘স্পিরিচুয়াল’ অস্তিত্ব আছে। কোনও প্রমাণ হয়তো নেই। তাই, এই কথাটা নিয়ে তর্ক করতে পারো, অবিশ্বাস করতে পারো, অস্বীকার করতে পারো– কিন্তু, জিনিসটার ভেতরে ঢুকলে, অভিজ্ঞতা হলে, দেখবে কিছু একটা আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুনিয়ার বাইরে।

‘ওজিবুদিবসাথে কালি’-র কোনও স্ক্রিপ্ট ছিল না। ‘চোলা’-র স্ক্রিপ্ট ছিল মাত্র ২০ পাতা। প্রোডিউসার, অ্যাক্টর বা স্টারদের কীভাবে বুঝিয়েছ যে, তুমি কী করতে চাও?

ওটা সম্ভব হয়েছিল প্রথম ২-৩টে সিনেমা বানানোর পর। সেগুলো দেখে কেউ কেউ আমার কাজের ওপর বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল।

হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষ ‘স্ক্রিপ্ট’ বা ‘স্ক্রিনপ্লে’ বলতে বোঝে, পর্দায় যা দেখা যায় সেটার একটা লিখিত রূপ; একটা কাঠামো। মাত্র ২০ পাতার মধ্যে তুমি কী লেখো? স্টোরি, সিনোপসিস, প্লট পয়েন্ট, ট্রিটমেন্ট– কী থাকে সেখানে?

কাহিনিটার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। ঘটনাগুলো পরপর লেখা থাকে। ধরাবাঁধা সংলাপ থাকে না। আমি মনে করি, জীবন হল নানা ঘটনার সমাহার। সেরকমই সিনেমাও নানা ঘটনার সমাহার। এই ঘটনার সমাহারে গড়ে ওঠে নাটকীয়তা। আমি এও বিশ্বাস করি, জীবন থেকে সবকিছু মুছে গেলেও কাহিনি থেকে যাবে; কাহিনি মুছে গেলেও কবিতা থেকে যাবে; কবিতা মুছে গেলেও দর্শন থেকে যাবে। এই দর্শনই হল সারসত্য।

আমি ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাহিনি বলতে চাই, সেটা কোনও কাঠামো-নির্ভর কাহিনি নয়। মানুষ ওই ঘটনার প্রতি আকর্ষিত হয়। আমি পুরো স্ক্রিপ্ট অনেক লিখেছি, অনেক স্টোরি লিখেছি। লোকজনকে শুনিয়েছি। মানুষ যেটা মোটমাট মনে রাখে বা যেটার প্রতি টান অনুভব করে, সেটা হল আইডিয়াটা। এই আইডিয়াই কিন্তু তোমার দর্শন, তোমার সত্য।

ধরো, জোজু জর্জ। মনে হয় না, উনি প্রচুর পড়াশোনা করেন; কিন্তু, উনি বুঝতে পারেন। আমি ওঁকে ‘চোলা’-র আইডিয়াটুকু বলেছিলাম, উনি তাতেই আগ্রহী হয়েছিলেন। মানুষ যখন তোমার কাজকে, তোমার সক্ষমতাকে বিশ্বাস করবে, তখন পুরো স্ক্রিপ্ট শোনানোর দরকার পড়বে না। পুরো জিনিসটা কিন্তু আমার মাথার মধ্যে থাকে। ধরো, আমি জানি, টমেটোর বীজ পুঁতলে টমেটো হবে। এবার, গাছের শাখা-প্রশাখা বা পাতার বহর হয়তো একটু অন্যরকম হল; কিন্তু, শেষমেশ ফলটা টমেটোই হবে।

‘চোলা’, ‘সেক্সি দুর্গা’, ‘বাজাক্কু’ এসব ফিল্মে নারী চরিত্ররা পুরুষ চরিত্রদের প্রতি বা আশপাশের দুনিয়ার প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বিরক্ত হয়, ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু, প্রায় গোটা সিনেমায় তারা রুখে দাঁড়ায় না, বরং সবকিছু সহ্য করে। নারীদের এভাবে দেখিয়েছ কেন? না, আমার কোথাও বুঝতে ভুল হয়েছে?

আমার মনে হয় না, তারা সব সহ্য করে, তারা আসলে তখন প্রেমের মধ্যে থাকে… [একটু ভেবে] লোকে এই কথাটা না-ও মানতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি, পুরুষরা ‘প্রেম’-কে একটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। নারী যখন প্রেমে থাকে, তখন সে নিজেকে সমর্পণ করে। নইলে, তার রূপ অন্য হতে পারে।

যেমন, ‘ওরালপোক্কম’-এ মায়া (মীনা কান্ডাসামি) যখন বুঝতে পারে তার প্রেমিক মহেন্দ্রন (প্রকাশ বারে) ক্রমশ আধিপত্য জাহির করছে, তখন সে প্রেমিককে ছেড়ে চলে যায়। ‘সেক্সি দুর্গা’-য় দুর্গা (রাজশ্রী দেশপাণ্ডে) প্রেমে অন্ধ চরিত্র, তাই সে সবকিছু মেনে নেয়। ‘চোলা’-তে জানকী (নিমিষা সাজায়াঁ) যখন বুঝতে পারে তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, তখন সে বদলা নিতে চায়। ‘চোলা’-র মূল কাহিনি কিন্তু সত্যিই কেরলে ঘটেছিল; সেই মেয়েটি এখন কোথাও নামহীনভাবে বেঁচে আছে। কারণ, কেরলের সমাজ ধর্ষিতাকে কোনও জায়গা দেয় না; উলটে, ধর্ষককেই জীবনসঙ্গী করতে বলে। যদিও, জানকীর বদলা নেওয়ার কাহিনিটা আবার অন্যদিকে যায়।

‘চোলা’-তে জানকী কি ওই সামাজিক কারণেই ধর্ষকের সঙ্গ নেয়? না, সে তাকেই পছন্দ করতে শুরু করে? এটা কি ‘স্টকহোম সিনড্রোম’, মানে, নির্যাতিত বুঝতে পারে না আদতে কে অত্যাচারী? তোমার মূল ভাবনা কী ছিল?

কোনও চরিত্র যখন কোনও কাজ করে, তখন সে বুঝে করে না যে, মনোবিজ্ঞানে কী কী তত্ত্ব রয়েছে। জানকী যেটা করে, সেটা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান, সমাজগত চেতনা, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এসবের ফলে করে। আমি বলছি না যে, ‘স্টকহোম সিনড্রোম’ ছিলই না। তবে, তার আচরণ, তার প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ হল তার জীবনের অভিজ্ঞতা। সেটা আমাদের ব্যাখ্যা থেকে আলাদা হতে পারে। কারও আচরণের একটা ব্যাখ্যা করলে সেটা একমুখী হবে। একটা ঘটনাকে, একটা আচরণকে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়।

পৌরাণিক কাহিনিতে, দুর্গাকে একজন যোদ্ধা হিসেবে দেখানো হয়েছে; যদিও, তাকে ক্ষমতা বা শক্তি প্রদান করেছে পুরুষরাই। ‘সেক্সি দুর্গা’-তে দুর্গা প্রেমে অন্ধ হয়ে শুধু নিরীহ নয়, সে কোনও কিছুরই প্রতিবাদ করে না। এই বৈপরীত্যটা কি ভেবেচিন্তেই করেছ?

বেশিরভাগ ফিল্মে কোনও চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনি চলতে থাকে। ‘থ্রি-অ্যাক্ট স্ট্রাকচার’ বলো বা ‘স্টোরি প্রোগ্রেশন’ বলো, সেটা সেই চরিত্রই এগিয়ে নিয়ে যায়। এবার, ‘দুর্গা’ শব্দটার নেপথ্যে একটা চিন্তাধারা রয়েছে। সেখানে বিশেষণ বসল ‘সেক্সি’– এই শব্দটাতেও একটা চিন্তাধারা রয়েছে। আমাদের চিরাচরিত চিন্তাধারায় ‘দুর্গা’ যোদ্ধা; ‘দুর্গা’ শক্তিশালিনী; ‘দুর্গা’ বিনাশিনী– তার এমন ক্ষমতা, যা শিবেরও নেই। এবার, ওই একই চিন্তাধারায় ‘সেক্সি’ বলতেই, পুরো রূপটা অন্য জায়গায় চলে গেল। সমাজ হল একগুচ্ছ চিন্তাধারার সমষ্টি। আমার আইডিয়াটা ছিল ওই সমষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করা।

কেরলে ‘সেক্সি দুর্গা’-র কাহিনির মতো ঘটনাও ঘটেছে। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপত্তিশালী একজন অভিনেত্রীকে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছনা করা হয়েছে। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, এখনও কোনও বিচার হয়নি। সরকার বা জনগণ সবাই চুপ। কেন? কারণ, ওই মহিলার পেশাগত পরিচয়, অভিনেত্রী; সুতরাং, সে ‘সেক্সি’; সে ভোগ্যা। ‘সেক্সি দুর্গা’-র মূল প্রতিপাদ্য হল আমাদের সমাজ, আমরা কীভাবে এসব চিন্তাধারা আমাদের অন্তঃস্থলে বয়ে চলেছি।

অনেক সিনেমাতেই ক্যামেরার নানা কেরামতি দেখা যায়। কিন্তু, তোমার সিনেমায় সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং লাগে, ক্যামেরা কখনও আলাদা করে দর্শকের মনোযোগ ভাঙে না। যেমন, ‘সেক্সি দুর্গা’-য় একই দৃশ্যে ক্যামেরা কখনও চলন্ত গাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়, আবার মসৃণভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে, গাড়ির মাথায় চলে যায়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মে বাজেটের চাপ সামলে কীভাবে এটা করো?

প্রথম থেকেই আমি ‘লং টেক’ খুব ভালবাসি, যেখানে কোনও ‘কাট’ থাকবে না। আমার মতে, বেশি ‘কাট’ থাকলেই মস্তিষ্ক বুঝতে পারে ‘সিনেমা’ চলছে। এডিটিং জিনিসটাই হল ডিরেক্টরের আরও একটা হস্তক্ষেপ। এবার, ঘটনার মধ্যে ‘কাট’ না থাকলে বা খুব কম থাকলে, ক্যামেরার রেকর্ডিংয়ে হস্তক্ষেপ না করলে, মস্তিষ্ক সেটাকে একটা ‘ঘটনা’ হিসেবে দেখতে থাকে।

‘সেক্সি দুর্গা’-য় কোথাও কোথাও অনেকগুলো শট এমনভাবে গাঁথা হয়েছে, যাতে দেখলে মনে হয় একটাই শট। হাই-এন্ড ক্যামেরা ব্যবহার করে এই ধরনের কাজ করা খুব কঠিন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মে অত সাজসরঞ্জাম জোগাড় করাও মুশকিল। মোটামুটি ভালো ছবি আসবে, কিন্তু ওজন বেশি নয়– এরকম ক্যামেরা নিয়েই আমি কাজ করেছি। শেষদিকের সিনেমাগুলো আইফোনেই শুট করেছি। আমার মূল লক্ষ্য থাকে দর্শকের মনে ঘটনার ছাপ তৈরি করা। খুব ঝকঝকে হাই-ডেফিনিশন ছবি না এলেও অসুবিধে নেই। হাই-কোয়ালিটি ভিজুয়ালের থেকেও দর্শক বেশি অনুভব করে ঘটনাটা, সেটার আবেগটা।

‘সেক্সি দুর্গা’-তেই অনেক জায়গায় অন্ধকার ব্যবহার করেছি, তুমি হয়তো দেখতেই পাবে না কী ঘটছে। কিন্তু, ওখানে ওই ভয়টা তৈরি করা দরকার। কোনও কোনও দৃশ্যে দু’জন ক্যামেরা-পার্সন আছে; মাঝখানে যাতে ‘কাট’ না দিতে হয়, তাই শট চলতে চলতে একজনের হাত থেকে আরেকজন ক্যামেরা নিয়ে নেয়। এটা একধরনের কোরিওগ্রাফি। এরকম অবিচ্ছিন্ন দৃশ্য তুলতে হলে ক্যামেরার পিছনে অনেককে কাজ করতে হয়, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান সরিয়ে রাখতে হয়। এরকম নয় যে, নির্দিষ্ট কোনও সিনেমাটোগ্রাফার বা আমিই ভিজুয়ালগুলো তৈরি করেছি। কাজটা ‘আমরা’ করেছি। ‘আমি’ এখানে কেবল একটা অংশ।

তোমার সিনেমায় অধিকাংশ ‘লং টেক’ নেওয়া হয় ‘লং শট’-এ, যেখানে কোনও চরিত্রের বা অভিনেতার মুখ থাকে না, সেখানে থাকে ল্যান্ডস্কেপ– জঙ্গল, রাস্তাঘাট এইসব। এটা কেন করো?

শুধুমাত্র চরিত্রকে কেন্দ্রে রাখলে, সবার দৃষ্টি সেই চরিত্রের দিকে যায়। অধিকাংশ ফিল্মে বেশিরভাগ সময়ে চরিত্রের মুখ ধরা হয়। তাই, অভিনেতারও আত্মতৃপ্তি হয় যে, তার অভিনয়কে হাইলাইট করছে। আমার আগ্রহ থাকে সম্পূর্ণ ঘটনার প্রতি, অভিনেতা সেখানে কেবল একটা অংশ। তুমি অভিনেতাকে দেখতে থাকলে ব্যাপারটা একরকম হবে; আর, ল্যান্ডস্কেপ সমেত সেই ঘটনার ওপরে মন দিলে ব্যাপারটা পালটে যাবে। ধরো, ল্যান্ডস্কেপ একটা ক্যানভাস, সেখানে মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তু রেখে একটা ড্রয়িং করছ।

‘লং টেক’ আর ‘লং শট’-এর ব্যাপারটা অনেকেই পছন্দ করে না, তাদের একঘেয়ে লাগে। ‘চোলা’ দেখে কার্তিক সুব্বারাজের খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি ওটা তামিলে রিমেক করতে চাইলেন। তারপর, অডিয়েন্সের কথা ভেবে নানা অংশ ছেঁটে দিতে বললেন। প্রথমে আমি রাজি হইনি। তারপর ভাবলাম, ঠিক আছে, আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে দ্যাখা যাক। কিন্তু, নানা ঝামেলায় তামিল রিমেকটা আর শুট হয়নি।

তোমার সিনেমায় যখন কোনও ভায়োলেন্সের সম্ভাবনা আসে, সেই সম্ভাবনাটা তৈরি করে ক্যামেরা অন্যদিকে চলে যায়। এরকম কেন করো?

অনেকেই আমার সিনেমা পছন্দ করে না, সেটা একটা সীমাবদ্ধতা। সেই সীমাবদ্ধতাটাও আমি স্বীকার করি। আবার, অনেক সময় কী হয়, দেখতে দেখতে দর্শক নিজেকে হারিয়ে ফ্যালে, সে ওই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে যায়। আমি চাই, তখন ওই দর্শককে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে। ক্যামেরা যখন দৃশ্যটার ভেতরে থেকেই অন্যদিকে যায়, দর্শক হয়তো চমকে উঠে নিজেকে আবিষ্কার করে।

ধরো, কেউ বাজনা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ একটু ‘পজ’ নিল। এই ‘পজ’ কিন্তু ওই সংগীতেরই অংশ। সেরকমই ফিল্মের মধ্যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করা। এটা শুধু আমিই করি, এমনটা নয়। মাইকেল হ্যানেকের মতো বড় বড় ফিল্মমেকারও এই ধরনের কাজ করেন।

শুটিংয়ে বেশিরভাগ সময়ে আমি ক্যামেরা-পার্সনকে ধরে থাকি। কোনও শট চলতে চলতে কোথাও যদি মনে হয় এবার ক্যামেরা অন্যদিকে ঘুরবে বা স্থির হয়ে যাবে– সেটা আমার ছোঁয়ায় বা ইশারায় ক্যামেরা-পার্সন বুঝে যায়। সবাই মিলে খুব ‘অর্গানিক্যালি’ এটা করি।

তোমার মতে, ‘আর্ট ফিল্ম’ আর ‘কমার্শিয়াল ফিল্মের’ তফাত কী?

আর্ট ফিল্মে আর্টিস্ট চূড়ান্ত অথরিটি নয়। সে বলে দেবে না, এটাই এন্ডিং, এখানেই স্টোরি শেষ হল। বরং, হয়তো এমন অনেক ওপেন এন্ডিং থাকবে যে, এক-একজন দর্শক এক-একরকম চিন্তা করতে পারবে। দর্শক ভাবতে বাধ্য হবে। আর্ট ফিল্মে কোনও নির্দিষ্ট ‘মেসেজ’ থাকবে না। আর, কমার্শিয়াল ফিল্মে নির্দিষ্ট এন্ডিং থাকে, ‘মেসেজ’ থাকে। ওখানে দর্শককে আগেভাগে বলে দেয়, কী হল।

ধরো, পাঠক যখন দারুণ কোনও বই পড়ে, তখন লেখকের কথা মাথায় রেখে পড়ে না। বইটা পড়তে পড়তে সে নিজের জগৎ, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটা যাচাই করে। একটা ভালো বই পড়ে এক হাজার পাঠক এক হাজার ভাবনা, এক হাজার কল্পনা গড়ে তুলতে পারে। একটা ভালো আর্ট ফিল্ম একটা ভালো বইয়ের মতো, যেটা দর্শকের বা পাঠকের মনোজগৎ খুলে দিতে পারে।

কোনও প্রকৃত শিল্পী নিজেকে কখনও ‘পুণ্যাত্মা’ হিসেবে দেখাতে চায় না। সে বলে না যে, তোমার ত্রাতা হয়ে আমি এলাম; এই এই করো, এটাই জীবনের মোক্ষ। বরং, প্রকৃত শিল্পীর কাজ হল জীবনের নানা খুঁটিনাটি, দগদগে ঘা, সমাজের খোসপাঁচড়া তুলে আনা। সে নিজের অভিজ্ঞতাগুলো তোমার সামনে মেলে ধরবে। তুমি তার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারো। তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে তুমি সেগুলো যাচাই করবে। আমি আবার কখনও কখনও আমার অভিজ্ঞতাকেও সন্দেহ করি, প্রশ্ন করি। মনে হয়, আমার স্মৃতিতে বা অনুভূতিতে যা আছে, তা কি সত্যিই ঘটেছে! না, ওগুলো ভ্রম ছিল!

এবার, একটা খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। তুমি চাইলে উত্তর দিও না। ‘ঈশ্বর’ আর ‘ধর্ম’ সম্বন্ধে তোমার অবস্থানটা কীরকম?

যদিও আমি খুব ধার্মিক হিন্দু পরিবারে জন্মেছি, বড় হয়েছি– কিন্তু, নিজে সেই অর্থে ‘ধার্মিক’ হতে পারিনি। তবে, এটা মানি, ‘ঈশ্বর’ কোনও আলাদা অস্তিত্ব নয়। ‘ঈশ্বর’ বলতে আমরা ভালোত্ব বুঝি। সকলের মধ্যেই যেমন ঈশ্বর আছে, তেমন শয়তানও আছে। আমরা যখন প্রার্থনা করি, ‘অসতোমা সদগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়’– তখন তো এটাই বলি, অসত্য থেকে সত্যের পথে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে চলো। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে যতটা আলো আছে, ততটাই অন্ধকারও আছে। কোনও সমাজব্যবস্থা যদি উদ্ভট বা ফাঁপা হয়, সেখানে শয়তানেরই রাজত্ব হবে। আবার, আরেকদিক থেকে ভাবলে সবকিছুই ফাঁপা, উদ্ভট।

ধরো, টাকাপয়সা। টাকাপয়সার ধারণাটাই ফাঁপা। একটুকরো ধাতু বা কাগজ দেখিয়ে সকলকে বোঝানো হয়েছে যে, এটা দিয়ে তুমি সব সুখ কিনতে পারো। এবার, একদল মানুষ সেই কাগজের টুকরো দিয়ে দুনিয়া দখল করল; আরেকদল মানুষের সাধ্যের নাগালে সেই কাগজের টুকরো এল না। গোটা মানবসমাজ এমন একটা ফাঁপা আইডিয়া মেনে নিল। আর, এরকম আইডিয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজও ফাঁপা হয়ে গেল।

আমি হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে বলা চারটে যুগ– সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিতে বিশ্বাস করি। সত্যযুগে সত্যতার রাজত্ব হয় আর কলিযুগে ঘনঘোর আঁধার। এটা হয়, হয়েছে বলে আমি মনে করি। ভেবে দেখো, ইদানীং সারা বিশ্বে কী ঘটে চলেছে। সবজায়গায় সবকিছু একটা গাঢ় অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। সবাই চুপ করে দেখছে। কিছুদিন আগেই, ভারতের বিরোধী দলনেতা বললেন, এখানে ভোটব্যবস্থা ‘ম্যানিপুলেট’ করা হয়েছে। মানুষ সেটা জানে না, তা নয়। কিন্তু, শাসকদলের পক্ষ থেকে কোনও উত্তর নেই, কোনও যুক্তি নেই।

এটা শুধু এ’দেশেই চলছে, এমন নয়। সব দেশেই এরকম চলছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখন ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে লড়াই চলছে। আবার ঘুরে-ফিরে সত্যতা আসতে হয়তো দু’শো বছর বা পাঁচশো বছর সময় লাগবে। মহাকাল ছেড়ে দাও, মানবসভ্যতার হিসেবেও ‘সময়’ বিষয়টাও কিচ্ছু নয়। বইতে পড়ি, দু’হাজার বা ছ’হাজার বছরের ইতিহাস। তার আগের সময়টা কোথায় গেল? আমাদের সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে সেটা মুছে গেছে, তাই কোনও বইতে নেই। ঠিক সেরকমভাবেই এখনকার সময়টাও ভবিষ্যতের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। অন্ধকার মুছে গিয়ে আলো আসবে। এইভাবেই আমাদের অংশ হয়ে চক্রাকারে ঈশ্বর আর শয়তান বারবার আসবে। এই দু’জনের অনবরত মন্থনই আমাদের জীবন।

তুমি কি মনে করো, ‘ঈশ্বর’ আমাদের সৃষ্টি করেছে?

না, আমি হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের ‘স্বয়ম্ভূ’ তত্ত্বে বিশ্বাস করি। আমি ‘পুনর্জন্ম’-এও বিশ্বাস করি। এগুলোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু, এসব নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা মুশকিল। ক্ষমতাধর পক্ষ চায় না এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হোক। অনেকে বলতে পারে, আমি এসব ‘হিন্দুত্বের’ প্রচার করছি। না, মোটেও তা করছি না। আমি গোঁড়া ‘হিন্দুত্বের’ সমালোচনাও করি।

তোমার ফিল্মে ‘ঈশ্বর’ বা ‘ধর্ম’ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার ছাপ পাওয়া যায়, হয়তো একটু সূক্ষ্ম…

‘ধর্ম’ বিষয়টা রাজনৈতিক। রাজনীতির মোদ্দাকথা হল, সমাজের সবাই কোনও প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানা দল নানা রাস্তা দেখায়। সেরকমভাবে, নানা ধর্ম ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর নানা রাস্তা দেখায়। তবে, ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের ভেতরে অনেক আধ্যাত্মিকতা থাকে। আমি কিন্তু কোনও ধর্মের বিরোধী নই, বরং সব ধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহল আছে আমার।

ধর্ম বা রাজনীতির বাহ্যিক তত্ত্ব নিয়ে আমরা তর্ক করতে পারি, অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু, সেগুলোর মূল ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারি না। আমি ওই মূল ভাবনাটা বিশ্বাস করি। এটা কোনও আলাদা অস্তিত্ব নয়, বরং এটা আমাদেরই অংশ। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যদি অবতার রূপে আসতে পারে, তাহলে শয়তানও আসতে পারে।

বাংলাদেশে ফিল্ম ওয়ার্কশপের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

দারুণ! বাংলাদেশে প্রচুর নতুন ফিল্মমেকার আছে, তাদের নিজেদের সমস্যা আছে, সেসব নিয়ে খোলাখুলি কথা বলে। যদিও, আমার ওরকম ওয়ার্কশপে মেন্টর হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। আমি জীবনে কোনও দিন ফিল্ম স্কুলে যাইনি, সিনেমা নিয়ে কোনও প্রথাগত পড়াশোনা করিনি।

বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে, কলকাতায় যখন কয়েকদিন ছিলে, তখন একদিন আমরা নাখোদা মসজিদে বেড়াতে গেছিলাম, রমজান মাসে সন্ধেবেলায় নমাজ পড়ার সময়ে। ওই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে, মসজিদের চাতালে দাঁড়িয়ে বলেছিলে, ‘বিপাসনা’ থেকে ফেরার পর কোনও জায়গায় আধ ঘণ্টা শান্ত হয়ে বসলে তুমি অন্যজগতে চলে যেতে পারো; জাগতিক কোনও কিছু তখন তোমাকে স্পর্শ করে না। ‘বিপাসনা’-র অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? আমিও যেতে চাই, কিন্তু সাহস পাই না এখনও।

প্লিজ, যাও। খুব আলাদা অভিজ্ঞতা হবে। তোমার কাছে বই থাকবে না, ফোন থাকবে না, তাবৎ পৃথিবীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকবে না। যদিও ওখানে ধর্মের এটা-সেটা প্রচার করার চেষ্টা করে, তবে ভালো দিকটা হল, সারা দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ১০টা দিন কাটানোর সুযোগ পাবে। কোনও কাজ না করে নিজের ভেতরে তাকানোর সুযোগ পাবে। এই ব্যাপারটা আমার খুব কাজে লেগেছে। আমি বলছি না যে, ওখানে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করো। নিজের সংশয়, নিজের প্রশ্ন নিজের ভেতরে বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ করো, অবলোকন করো।

কোভিড লকডাউনের পর তুমি প্রায় সারা ভারত পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ঘুরেছ। কেমন লেগেছিল ব্যাপারটা?

আহা! মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম। [খুশির হাসি] রাস্তাঘাটে কেউ জানে না আমি কে, কী আমার পরিচয়। আর, ওইসময়ে কিছু লোক আমাকে তাড়া করছিল, মারবে বলে। আমি ক্রমাগত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছিলাম। তারা পিছুপিছু এসে খুঁজে পাচ্ছিল না। খুব মজা হয়েছিল।

তোমার ফিল্ম দেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব খিদে পায়। নতুন ফিল্ম কবে বানাবে?

জানি না কবে কী হবে। হয়তো আর ফিল্ম বানাব না। হয়তো এবার শুধু লেখালেখিতে মন দেব।

অনেকক্ষণ কথা হল, সনল। অনেকটা সময় দিলে। ‘ধন্যবাদ’ জানিয়ে ছোট করব না তোমাকে।

আরে, আমি খেয়ালই করিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে। [হোহো হাসি] বহুদিন পর কারও সঙ্গে এতটা বকবক করলাম, সত্যি বলছি। আমিও পুরনো ‘আমি’-র দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ পেলাম।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved