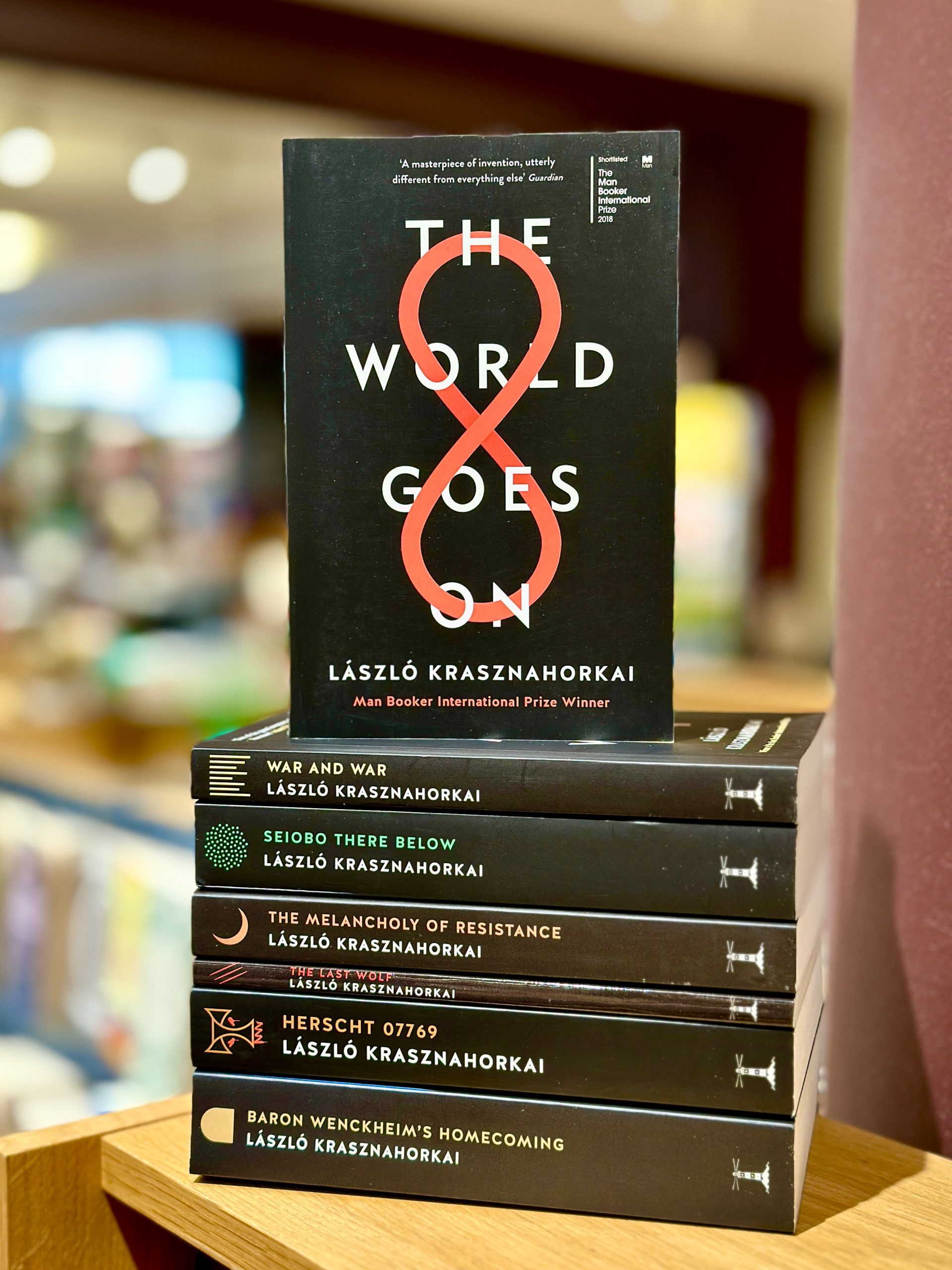

লাজলো ক্রাজনাহোরকাইয়ের ‘সাতানট্যাঙ্গো’ বেশ জটিল উপন্যাস। আশ্চর্যের নয়। ‘ওয়ার্ল্ড গোজ অন’ নামে তাঁর যে বইটা ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনালের জন্য ২০১৮ সালে শর্টলিস্টেড হয়েছিল– সেটা পড়লেও বোঝা যায় কী নিরীক্ষামূলক গদ্য! দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস। পিরিয়ড নেই, বাক্য থামছে না। চলকে পড়ছে, উপচে পড়ছে যেন। আমরা যেভাবে বলার সময় একনাগাড়ে কথা বলি। দেখে ছোটগল্প মনে হলেও ছোটগল্প সংকলন না, আবার উপন্যাসও না। ‘সাতানট্যাঙ্গো’তে অতটা না হলেও, নিরবচ্ছিন্ন লম্বা বাক্য প্রচুর। ভাষাগত একঘেয়েমি সৃষ্টি করাটা ভাবনারই বাইরের খোলস।

পরিত্যক্ত মানুষ। সব কিছু অর্থহীন। সমাজতন্ত্রের পচা লাশ খুঁটে খাওয়া রাজনীতি। মূল্যবোধ মৃত। কাদা, গোবর, গবাদি পশু। হাওয়ায় হুড়মুড়িয়ে গোঁত্তা খাওয়া ময়লা আবর্জনা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে না। নিরবিচ্ছিন্ন একঘেয়ে বৃষ্টি। ক্রমাগত। অবিরাম। আমলাতন্ত্র। শঠতা। ঈশ্বর নিখোঁজ। তবুও গভীর আধ্যাত্মিক আত্মদর্শন। প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টার সিনেমা।

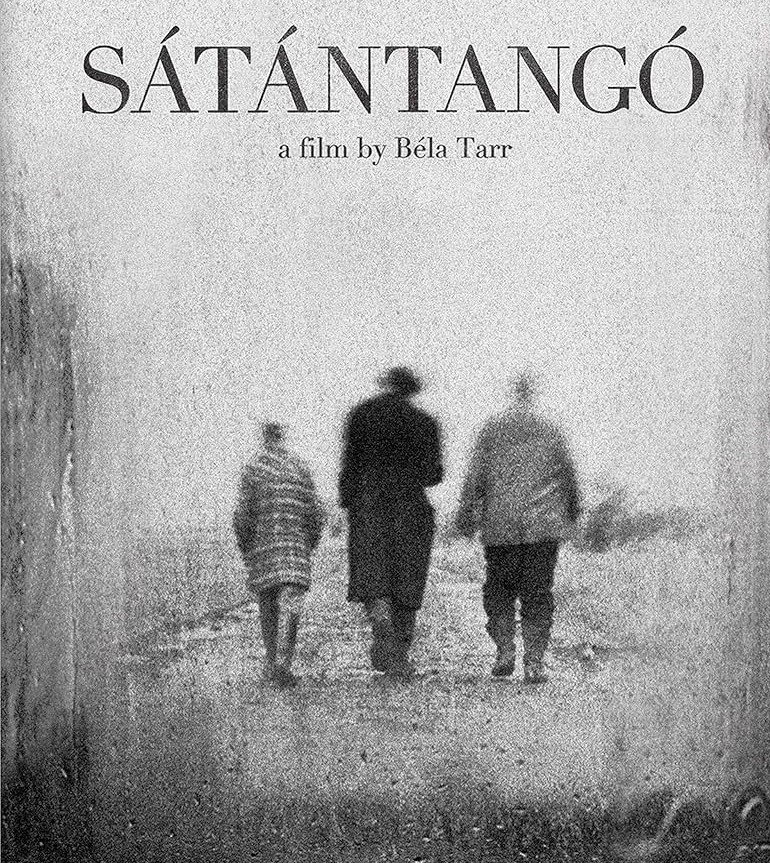

বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান পরিচালক বেলা তার বহু বছর ধরেই চেষ্টা করেছিলেন ‘সাতানট্যাঙ্গো’ উপন্যাস থেকে সিনেমা বানানোর। কিন্তু কড়া কমিউনিস্ট সেন্সরশিপের কারণে সিনেমা বানানো সম্ভব হয়নি অনেক দিন। শেষমেশ আটের দশকের শেষদিকে, দেশ থেকে কমিউনিজম উৎখাত হলে সিনেমাটা বানিয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে। বার্লিন এবং লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটা দেখানো হয়েছিল। বেলা তার মোট তিনটে সিনেমা করেছেন লাজলো ক্রাজনাহোরকাইয়ের উপন্যাস থেকে। সাতানট্যাঙ্গো ছাড়াও ‘ওয়ের্কমেইস্তার হারমনিজ’ ও ‘দ্য তুরিন হর্স’। ‘দ্য তুরিন হর্স’ ২০১১ সালে ভারতেও দেখানো হয়েছিল। বেলা তার ভারতে এসেছিলেন। ‘ড্যামনেশন’ বেরিয়েছিল ১৯৮৮-তে, সিনেমার সহলেখক হিসেবে ক্রাজনাহোরকাইকে ক্রেডিট দিয়ে। বেলা তারকে নিয়ে বাঙালি চলচ্চিত্রবেত্তাদের মধ্যে ভালোই আলোচনা হয়েছে, এমনিতেও তাঁকে নিয়ে আলোচনার সময় আজ নয়। তুলনায় বোধহয় অনেক কম আলোচনা হয়েছে সাহিত্যিক লাজলো ক্রাজনাহোরকাইকে নিয়ে।

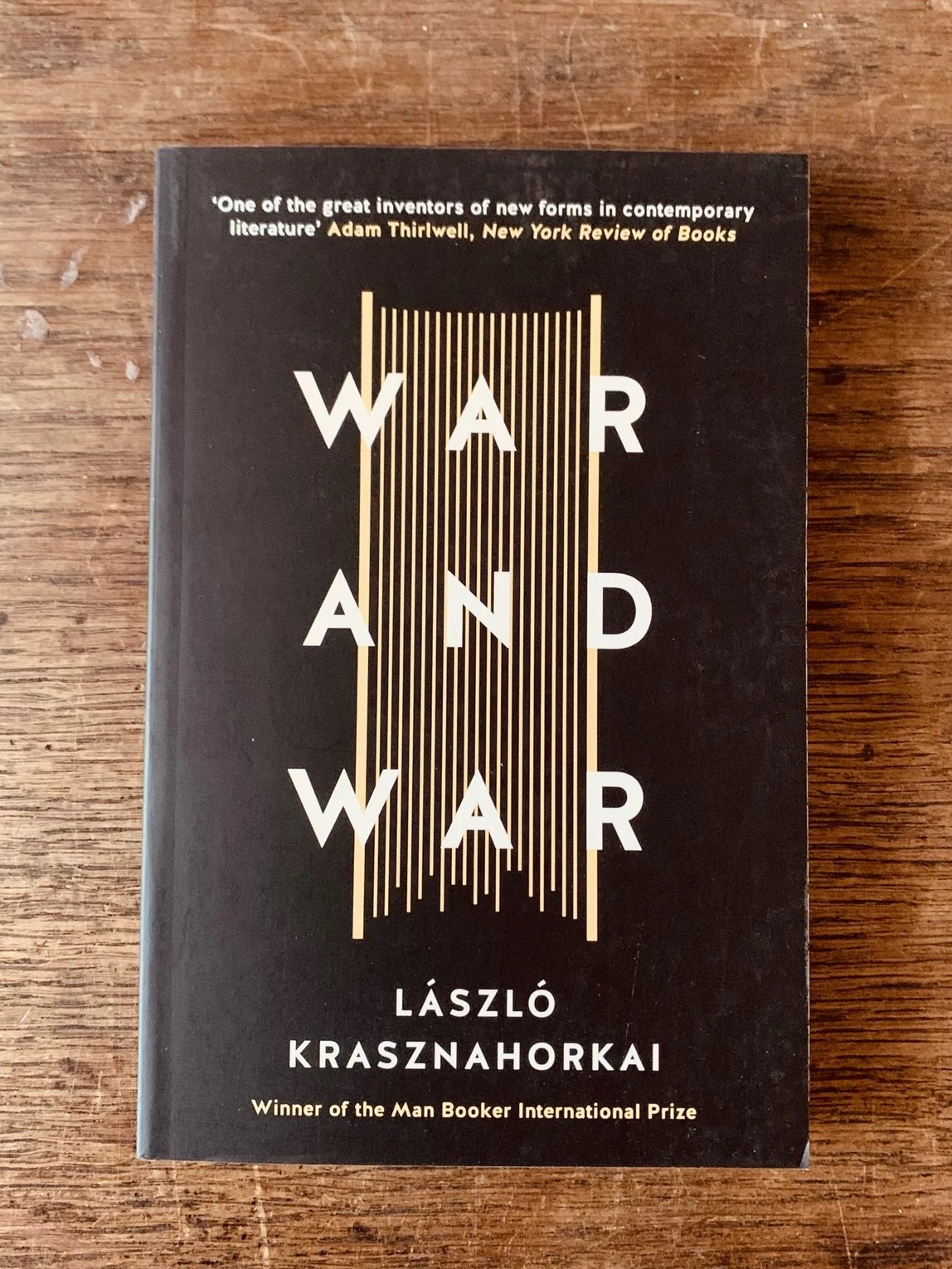

ক্রাজনাহোরকাই ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির গিউলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে আইন পড়লেও পরে সাহিত্যে ঢুকে পড়েন। সেই সূত্রেই প্রকাশনায় কাজ করতে করতে সাহিত্য-স্নাতক সম্পন্ন করেন। সারা জীবন চষে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন জীবিকা, বিভিন্ন মানুষ। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’ লেখার সময় যেমন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালেন গিন্সবার্গ এর নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে। লোকটার ঝুলিতে দেশি-বিদেশি বহু পুরস্কারই ছিল। ২০১৫ সালে পেয়েছিলেন ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল। এ বছর জুটল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

সাহিত্যের নোবেল ঘোষণার আগের দিন থেকেই জল্পনা ছিল তুঙ্গে। এবারে হাওয়া উঠেছিল নোবেলের দৌড়ে নাকি অমিতাভ ঘোষেরও নাম ঘুরছে! রুশদির নাম প্রতি বছরই ওঠে। আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আরও বেশি। বাকি যে নামগুলো ছিল, সেগুলোও প্রায় প্রতি বছরই শোনা যায়। ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর মতো ব্রিটিশ সংবাদপত্র-সহ আরও বেশ কিছু সাহিত্য পোর্টালে যে পরিচিত সম্ভাব্য নামগুলো দেখা গিয়েছিল, তার মধ্যে কান জু, মার্গারেট অ্যাটউড, হারুকি মুরাকামি প্রমুখ ছিলেন। একটু হলেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন লাজলো ক্রাজনাহোরকাই। আগেরদিন লিস্ট দেখে কেউ আগাম আন্দাজ করলে খুব আশ্চর্য হওয়ার জায়গা নেই।

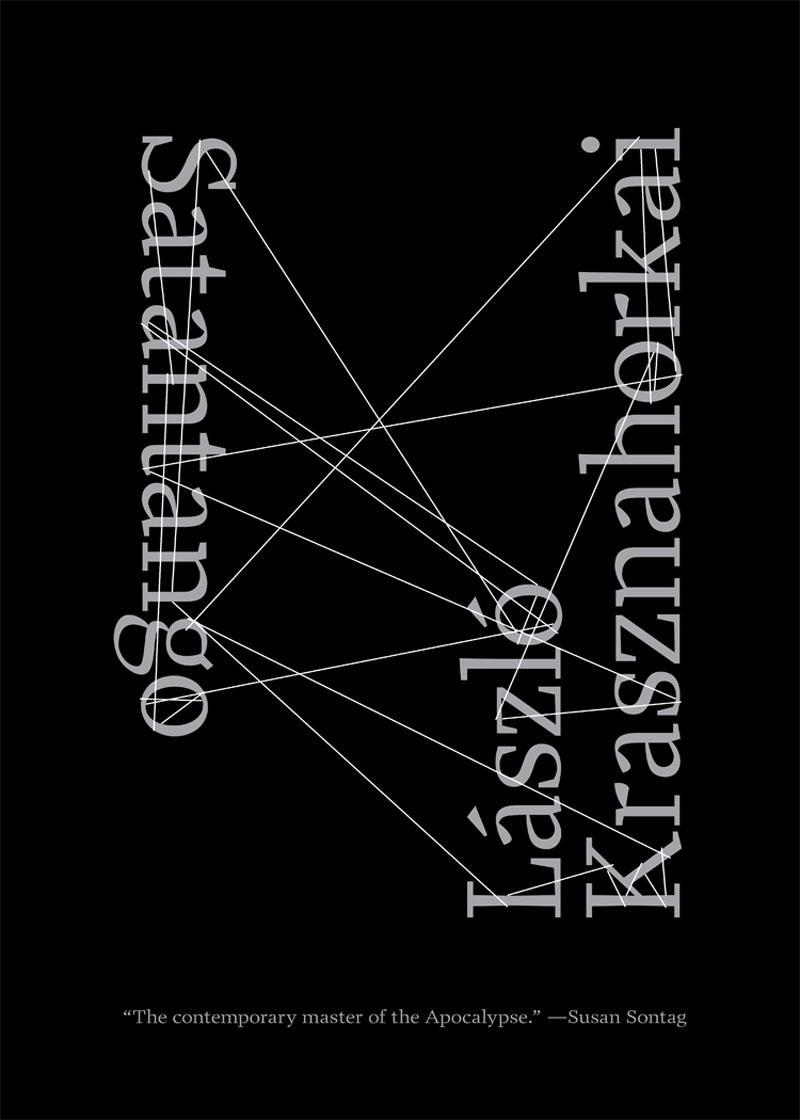

যাই হোক, ফিরে আসি ‘সাতানট্যাঙ্গো’তে। লেখকের প্রথম উপন্যাস। মূল উপন্যাসটি লিখেছিলেন সিনেমা তৈরির প্রায় এক দশক আগে। উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় ২০১৩ সালে, এবং সে বছরেই অধুনালুপ্ত শ্রেষ্ঠ অনূদিত বিদেশি সাহিত্যে পুরস্কার পায় যুক্তরাষ্ট্রে। এক সাক্ষাৎকারে লেখক বলেছেন, তিনি সে যুগের অনেকের মতোই বিশ্বাস করতেন, গরিবদের মধ্যে থাকা জরুরি। তাই তিনি ছোট-বড় সব কাজই করেছেন। কখনও খনিতে কাজ করেছেন, আবার কখনও রাতে গরু পাহারা দেওয়ার কাজ করেছেন। এসব করতে করতেই পড়ে ফেলছেন দস্তয়েভস্কি, কাফকা, ম্যালকম লরি প্রমুখ লেখকদের। কাফকার কথা বারবার বলেছেন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। এক জায়গায় জানিয়েছেন ‘সাতানট্যাঙ্গো’ লেখার সময়কার কথা। যেহেতু তিনি ঘুরে ঘুরে ছোটখাটো টুকটাক কাজ করতে করতে উপন্যাস রচনা করছেন, ভালো লেখার জায়গার অভাব। সঙ্গে রাজনৈতিক আবহাওয়াও বিরূপ। তাই উপন্যাস রচনা প্রথমদিকে ছিল পুরোটাই তাঁর মাথায়।

‘সাতানট্যাঙ্গো’ বেশ জটিল উপন্যাস। আশ্চর্যের নয়। ‘ওয়ার্ল্ড গোজ অন’ নামে তাঁর যে বইটা ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনালের জন্য ২০১৮ সালে শর্টলিস্টেড হয়েছিল– সেটা পড়লেও বোঝা যায় কী নিরীক্ষামূলক গদ্য! দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস। পিরিয়ড নেই, বাক্য থামছে না। চলকে পড়ছে, উপচে পড়ছে যেন। আমরা যেভাবে বলার সময় একনাগাড়ে কথা বলি। দেখে ছোটগল্প মনে হলেও ছোটগল্প সংকলন না, আবার উপন্যাসও না। ‘সাতানট্যাঙ্গো’তে অতটা না হলেও, নিরবচ্ছিন্ন লম্বা বাক্য প্রচুর। ভাষাগত একঘেয়েমি সৃষ্টি করাটা ভাবনারই বাইরের খোলস।

যদিও নোবেল কমিটির ঘোষিত বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছে ‘প্রলয়বিধ্বংসী ভয়ংকর সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দূরদর্শী লেখালেখি শিল্পের ক্ষমতায় আশ্বাস জোগায়’, এই লেখাতে আমরা বরং প্রলয় বা অ্যাপোক্যালিপ্স নিয়ে কথা না বলেও দেখার চেষ্টা করব, কীভাবে তাঁর লেখা টেনে-উপড়ে চিহ্নিত করে সভ্যতার অসুখ। ‘সাতানট্যাঙ্গো’র বহিরাবরণে যে বর্ষণমুখর অঝোর বৃষ্টিপাত, তার প্রলয়ের সূচিমুখ তো আসলে অন্তরঙ্গ জীবনের গভীরে।

কিছু উপন্যাস হয় হৃদয়স্পর্শী, কিছু মস্তিষ্কপ্রক্ষালক। ভদ্রলোকের লেখা দ্বিতীয় গোত্রের। তাঁর লেখায় রেফারেন্স এত বেশি, কিছু কিছু দার্শনিকের সুতো ধরে এগলে হয়তো ভদ্রলোকের কাজ বুঝতে সুবিধা হবে। ইউরোপে কমিউনিজমের উপস্থিতি তো প্রথাগত ধর্মের মূলে সেই কবেই কুঠারাঘাত করেছিল। কমিউনিজমের অনুপস্থিতিতে আবার সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়। একদিকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর নিজস্ব পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাস বহু যুগ ধরেই ছিল, উল্টোদিকে এতদিনের কমিউনিজমের অভ্যাস। মনে রাখতে হবে, ইতিমধ্যে ১৯৪৯ সালে একদল প্রথমসারির লেখক লিখে ফেলছেন ‘গড দ্যাট ফেইল্ড’। এই বইয়ের শিরোনামের পরাজিত দেবতা কিন্তু সমাজতন্ত্র। উল্টোদিকে আবার আধুনিকতার শুরুর দিনেই দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎসে ঘোষণা করছেন– ঈশ্বর মৃত। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে ভুল করে যে, নিৎসে আমাদের প্রথাগত ধারণার কোনও ঈশ্বরের কথা বলেননি। নিৎসের ঈশ্বর আসলে সেমিওটিক সেন্টার, অর্থাৎ অর্থগত কেন্দ্র। আধুনিকতায় এসে কোনও কিছুর অর্থই আর স্থির থাকছে না। সব কিছুর মানে বদলে যাচ্ছে সর্বক্ষণ।

অতিসরলীকরণের দায় নিয়েও আরেকটু সহজ করে বলি। আমরা প্রচলিত কথাতেও বলে থাকি, ‘এমন বাজে কাজ কেউ করে? ঈশ্বর কিন্তু সব দেখছেন!’ এই যে ঈশ্বরের দেখা বা অবস্থানটুকু, সেটাই প্রাগাধুনিক যুগে সমাজে নির্দিষ্ট কাঠামো বজায় রাখতে সাহায্য করত। খারাপ কাজ কেন করব না? কারণ সেটা পাপ। কিন্তু নিৎসের মতে, আধুনিক পৃথিবীতে আর এমন তো কোনও স্থির কেন্দ্রই রইলই না, যার দিকে তাকিয়ে সমাজ চলবে। ঈশ্বরই রইল না, সেখানে পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা আসছে কোথা থেকে? আধুনিক সমাজে এই স্থানটাই নিয়ে নিল আইন ও আদালতের মতো সব প্রতিষ্ঠান। যাঁরা কাফকার ‘দ্য ট্রায়াল’ পড়েছেন, তাঁরা জানেন মূল চরিত্রকে যখন গ্রেফতার করা হল, তখন সে জানেই না তাকে কেন ধরা হচ্ছে, কী তার অপরাধ। ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে বিচারব্যবস্থাকে প্রহসন হতে আমরাও রোজ দেখছি আজ, বিভিন্ন ঘটনায়।

‘সাতানট্যাঙ্গো’তে কমিউনিজমোত্তর হাঙ্গেরিতে একটা গড়পড়তা গ্রামের পটভূমিতে কাহিনির সূত্রপাত। একটা খামারবাড়ি। মিস্টার এবং মিসেস স্মিদ একটা গড়পড়তা জীবন কাটায়। শুরুতে দেখা যায়, মিসেস স্মিদ এবং ফুটাকি নামের একটা চরিত্র একসঙ্গে লুকিয়ে রাত কাটাচ্ছিল, ঘুম ভাঙে চার্চের ঘণ্টায়। সকালে মিস্টার স্মিদ চলে এলে ফুটাকি পালায়। এই পরকীয়া যৌনতা যেমন সামগ্রিকভাবে এই গ্রামীণ সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়, আবার উল্টোদিকে তাদের নির্বিকার নির্লিপ্তি দেখে বোঝাও যায় যে, এটাও নিছকই একটা ‘গড়পড়তা’ ঘটনা। উল্টোদিকে স্মিদ দম্পতি পরক্ষণেই আবার সমবায়ের জন্য তোলা টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার ছক কষতে কষতে জানতে পারে ইরিমিয়াস ফিরছে। এই ছকের পরিকল্পনা আড়ি পেতে শুনে ফেলে ফুটাকি এসেও ততক্ষণে জুটে গিয়েছে এই পয়সা নিয়ে চম্পট দেওয়ার ধান্দায় শামিল হতে।

কে এই ইরিমিয়াস– তা নিয়ে পাঠকের কৌতূহলের পারদ চড়তে থাকে। ইতিমধ্যে দেখা যায়, ইরিমিয়াস তার সাগরেদ পেট্রিনাকে নিয়ে ফিরছে এই গ্রামে। তাদের নিজেদের কথাবার্তা শুনে ধন্ধ জাগে ইরিমিয়াস জোচ্চোর কি না। অথচ তার কথা বলার ঢং-ধাঁচ-ভাব-ভঙ্গি মহাপুরুষসুলভ। পেট্রিনা নিজেই প্রায় আধাবিশ্বাস করে ইরিমিয়াস আদপেই কোনও পবিত্র দেবপুরুষ। গ্রামের লোকের মধ্যেও এক প্রবল উন্মাদনা দেখা যায় ইরিমিয়াসকে নিয়ে। যে যার ধান্ধা ফেলে রেখে যেন তার কাছে সব ধনসম্পদ উজাড় করে উৎসর্গ করতে চায়। সে সবাইকে নিয়ে খামারবাড়ি থেকে সমবেতভাবে হাঁটা লাগায়। বুদ্ধিমান পাঠক এতক্ষণে ধরেই ফেলবেন, এ আসলে বাইবেলের ‘এক্সোডাস’-এর প্যারোডি। এক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে আঁতাঁত করছে, একদিকে অন্যদিকে গ্রামবাসীকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। পুলিশের সাথে ইরিমিয়াস এবং পেট্রিনার কথাবার্তা কাফকার কথা বারবার মনে পড়ায়। ওদিকে ইরিমিয়াসকে গ্রামবাসীরা দেবদূতের মতো চোখ বুঝে ভরসা করছে। কে সে? এককালের ডাকাবুকো কমরেড, নাকি গরিবের পরিত্রাতা দেবমানব, না ভন্ড জোচ্চোর? একটা পর্যায় পর্যন্ত এ প্রশ্ন চলতে থাকে উপন্যাসে। উপন্যাসের শেষে কী জানা যায়, সে স্পয়লার এ লেখায় দেব না।

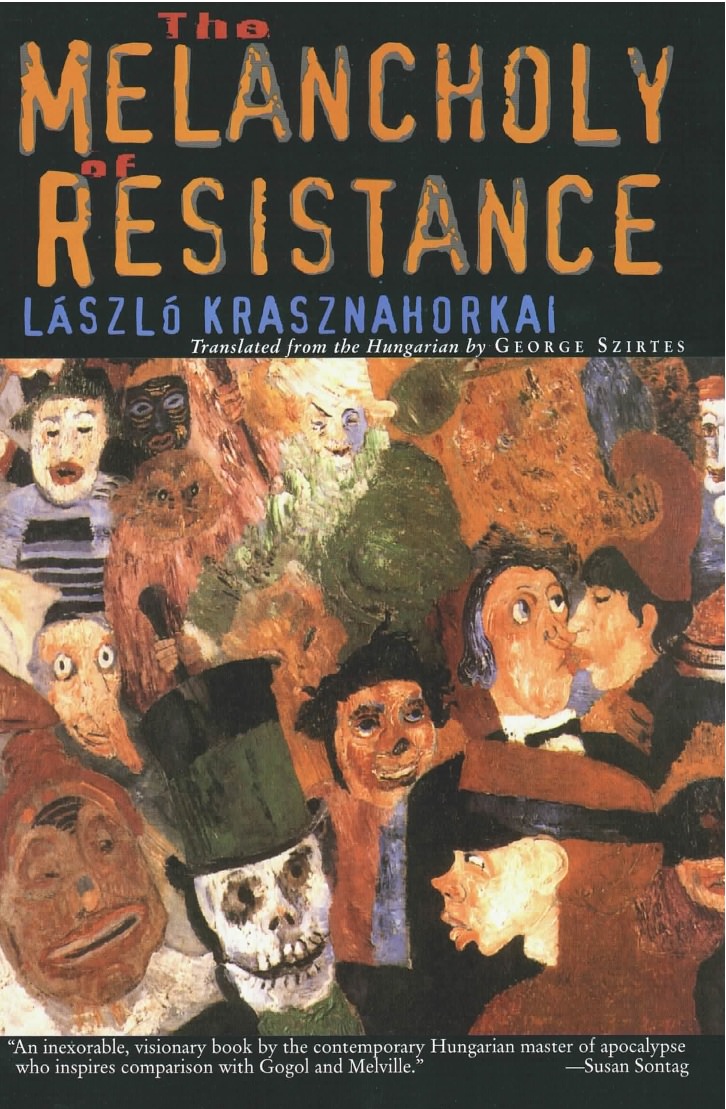

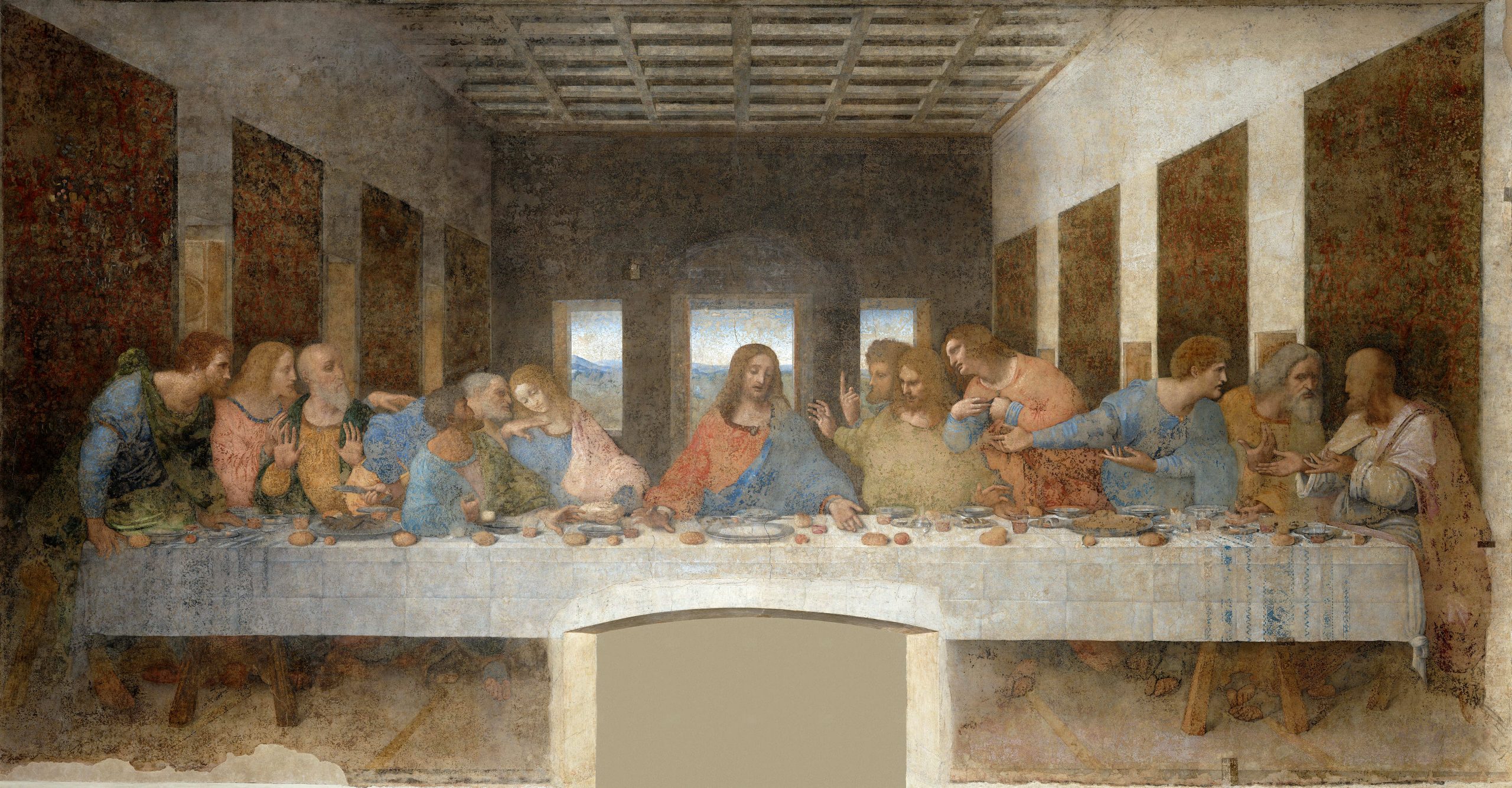

উপন্যাসের নামে ‘ট্যাঙ্গো’ নামের যে নাচের কথা আছে, তাতে আগুপিছু পদক্ষেপ একই পথ অনুসরণ করে। ৬ পা এগোলে ৬ পা পিছোতে হবে। এ বিষয়টা উপন্যাসের শরীর জুড়ে। কাহিনি চক্রাকারে আবর্তিত হয়। যে অবক্ষয়ের কথা আছে, তা মানব অস্তিত্বের গভীরতর এবং জটিলতম সব অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ক্রাজনাহোরকাই এর বহু উপন্যাসই ইংরেজিতে পাওয়া যেত না, সাম্প্রতিক কিছু বছরে তাঁর উপন্যাসের অনুবাদ-সংখ্যা বেড়েছে। পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু ‘মোটিফ’ তাঁর উপন্যাসে স্থানিক সংস্কৃতির নির্দেশ করে। যেমন সার্কাস। ‘মেলানকোলি অফ রেজিস্ট্যান্স’-এ একটা সার্কাসকে কেন্দ্র করে একই রকমের সব প্রশ্ন। কমিউনিজমের পরবর্তী ইউরোপে শুধুই অবক্ষয়ের ছবি। বাইরের জৌলুসের নিচে লুকিয়ে রাখা সব অন্ধকার কুলুঙ্গি। ক্রাজনাহোরকাইকে পড়তে পড়তে মনে পড়ে যাবে ভিঞ্চির ‘লাস্ট সাপার’ আঁকার জনশ্রুতির কথা। নিষ্পাপ শিশুর মুখ দেখে যিশুর ছবি আঁকার কিছু বছর পরে ফাঁসির আসামির মুখ দেখে আঁকতে গিয়ে ভিঞ্চি নাকি জানতে পারেন, কে না কি ওই আসামির মুখ দেখেই যিশুর ছবি এঁকেছিল!

‘সাতানট্যাঙ্গো’ উপন্যাসে ইরিমিয়াস সত্যিই পরিত্রাতা না জোচ্চোর– সেই প্রশ্ন আজ যখন মুখ ও মুখোশ ক্রমশ মিশে যাচ্ছে, তখন আরও প্রাসঙ্গিক। পৃথিবী জুড়েই প্রায় দক্ষিণপন্থী রাজনীতির যখন বাড়বাড়ন্ত, ধর্ম আর রাজনীতি আজ যখন এত ওতপ্রোত আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সেখানে ‘সাতানট্যাঙ্গো’ আশ্চর্য বিবেকের মতো জেগে থাকে। বুঝতে হয় অবক্ষয়ের অক্ষরে লেখা আসলে তাঁর গভীর যাপনের উপলব্ধি। আমরা সবাই প্রলয়নৃত্যে মেতেছি কার সঙ্গে? সে কি দেবদূত না শয়তান? নামের ব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট।

শেষ করার আগে ছোট্ট করে ঝালিয়ে নেওয়া যাক দার্শনিক কিয়েরকেগার্দ-এর সেই বিখ্যাত রচনা ‘ফিয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং’-এর মূল উপপাদ্যটি। বাইবেলের শুরুর দিকেই আমরা পাচ্ছি এই অংশটা। আব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে নিজের ভক্তির পরীক্ষা দিতে নিজের সন্তানকে বলি দেওয়ার জন্য উদ্যত। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছে আব্রাহাম। ঈশ্বর নিজে আব্রাহামের ভক্তির পরীক্ষা চেয়ে বলি চেয়েছে তার নিজের সন্তানেরই। ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তি অগাধ। সেই ভক্তি এতটাই যে নিজের ছেলেকে বলি দেওয়ার জন্যেও একবারের জন্যেও তার হাত কাঁপবে না। কিন্তু তবুও… তার হাত কাঁপছে, ভয় লাগছে।

উদ্যত শাণিত ছোরা হাতে সে ভয় পাচ্ছে…

কী ভয়?

যদি কণ্ঠস্বরটা ঈশ্বরের না হয়ে ঈশ্বরের ছদ্মবেশী শয়তানের হয়?

গল্পটা এবার চেনা লাগছে?

ঈশ্বর– শয়তান

সত্য– অসত্য

ট্রুথ– পোস্টট্রুথ

সময় পাল্টেছে, বয়ান পাল্টেছে, ছদ্মবেশ পাল্টায়নি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved