এক উদ্ভ্রান্তের পৃথিবীতে বানানো হয়েছে ‘হোমবাউন্ড’। দুই দোস্ত এবং তাদের যাপনের লড়াই নিয়ে তৈরি হয়েছে গল্প। ছবিটি আন্তর্জাতিক ফিল্ম দুনিয়ায় অত্যন্ত সমাদৃত, এগজেকিউটিভ প্রোডিউসার হিসেবে তাতে জুড়ে গিয়েছে মার্টিন স্কর্সেসের নাম। সত্যি একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, এটি একটি প্রয়োজনীয় ছবি। কিন্তু ছবিকে প্রয়োজনীয় হতে গেলে নিরস হতে হবে বা ছবিতে বিবৃত সকল প্রকার লাঞ্ছনার কেন্দ্রবিন্দু যে মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষমতা, তাকে পাশ কাটাতে হবে ছবির রিলিজ অথবা পরবর্তী সম্ভাব্য বিপদকে মাথায় রেখে– এই চেনা ছকটা নিরাজ ঘায়ানের ক্ষেত্রে মেনে নিতে অসুবিধে হয়।

শুরু করা যাক, শুরু করতেই হবে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার কথা দিয়ে। ‘সুমুদ’ একটি আরবি শব্দ, ইংরেজিতে resilience, অর্থাৎ প্রভাবমুক্ত থাকা বা কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে পারা এবং তার কড়াল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা। এখন অক্টোবরের শেষ দিক, ২০২৫, বিশ্বের প্রতিটি কোণ জানে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নাড়িনক্ষত্র। ৪৪টি দেশের ৫০০ জন মানুষ ৪০টি নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ইজরায়েলি বাধা পেরিয়ে গাজা উপকূলে পৌঁছবেন বলে, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের হাতে তুলে দেবেন খাদ্য, শিশুখাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ২০১০ থেকে শুরু হয়েছে এই প্রয়াস– Gaza Freedom Flotilla ২০১০-এ মাত্র ছ’টি ছোট নৌকো নিয়ে এবং পরবর্তীতে ২০১১, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮ সাল অবধি চলেছে গাজা পৌঁছনোর চেষ্টা, প্রতিবারের ব্যর্থ অভিযান– ইজরায়েলি বাহিনীর কাছে বাধাপ্রাপ্ত এমনকী, আক্রান্তও হয়েছে বেশ কয়েকবার। ১৯৪৮-এ ইজরায়েল রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ এবং তৎপরবর্তীতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল শুরু করে এথনিক ক্লেনজিং (ethnic cleansing), গোটা আরব দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে উসকে দিয়ে প্যালেস্টাইনে চালানো হয় একের পর এক হত্যালীলা, যা একেবারে শিখরে পৌঁছয় গত দু’বছরে, অক্টোবর ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৫। হত্যালীলার লাইভ স্ট্রিমিং দেখে গোটা দুনিয়া। পৃথিবীর বৃহত্তম অংশের ধিক্কার, প্রতিবাদ পেরিয়েও ইজরায়েল কর্তৃক এই বীভৎস নারকীয় বর্ণবাদের নিচে চাপা পড়ে থাকে সকল প্রকার মানবতা, মানবাধিকার।

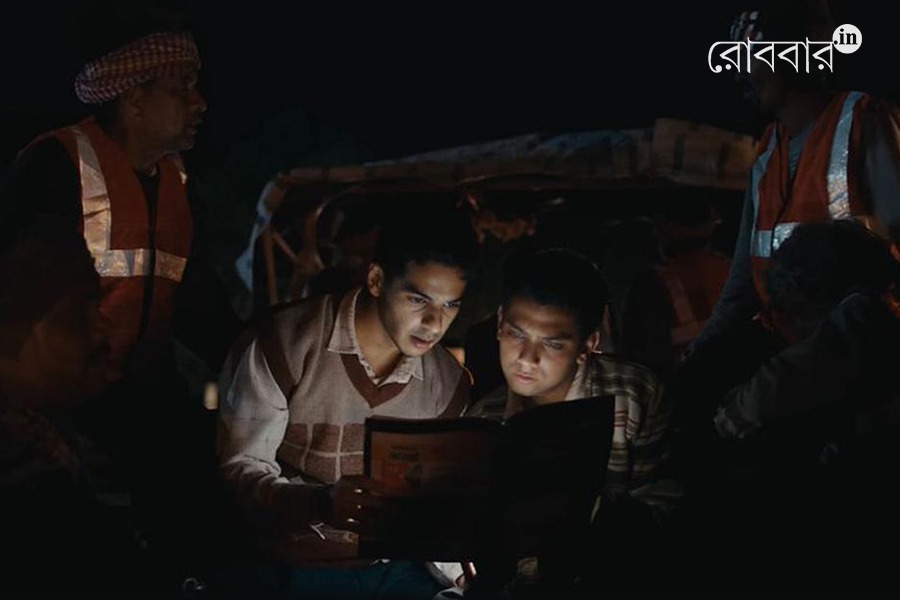

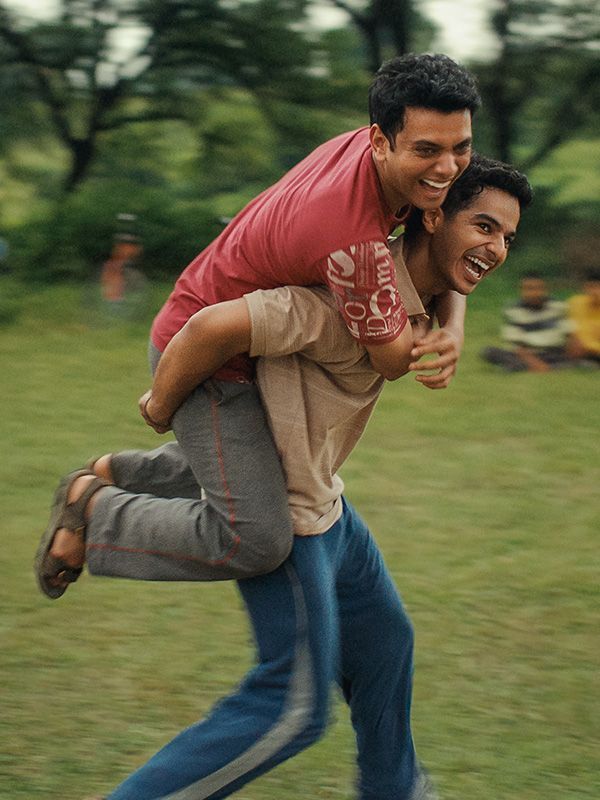

এরকমই এক উদ্ভ্রান্তের পৃথিবীতে বানানো হয়েছে ‘হোমবাউন্ড’। দুই দোস্ত এবং তাদের যাপনের লড়াই নিয়ে তৈরি হয়েছে গল্প। ছবিটি আন্তর্জাতিক ফিল্ম দুনিয়ায় অত্যন্ত সমাদৃত, এগজিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসেবে তাতে জুড়ে গিয়েছে মার্টিন স্কর্সেসের নাম। সত্যি একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, এটি একটি প্রয়োজনীয় ছবি। কিন্তু ছবিকে প্রয়োজনীয় হতে গেলে নিরস হতে হবে বা ছবিতে বিবৃত সকল প্রকার লাঞ্ছনার কেন্দ্রবিন্দু যে, মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষমতা, তাকে পাশ কাটাতে হবে ছবির রিলিজ অথবা পরবর্তী সম্ভাব্য বিপদকে মাথায় রেখে– এই চেনা ছকটা নীরাজ ঘায়ানের ক্ষেত্রে মেনে নিতে অসুবিধে হয়। ছবিটি তৈরি হয়েছে ধর্ম প্রোডাকশনের টাকায়। এই জঁর-এর ছবির ক্ষেত্রে এ-ও এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। করণ জোহর এবং তাঁর ব্যক্তিগত যাপনের থেকে এক পৃথিবী দূরে গড়ে উঠেছেন নীরজ ঘায়ান। নীরজ নিজেই একজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ, বারবার বলেছেন ফিল্মমেকার হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার আগে পদবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘায়ানের পরিবর্তে ব্যবহার করতেন ‘কুমার’। ছবিতে চন্দন (বিশাল জেঠোয়া) এমনই এক চরিত্র যে, গোটা পৃথিবীর কাছে গোপন করতে চায় তার দলিত পরিচয়। অপমান, নিচুতা বংশপরম্পরায় যার প্রাপ্তি, সে উচ্চবর্ণের ভিড়ে কেবল একা হতে থাকে– ‘সত্যি কথা বললে সবার থেকে দূরে চলে যাই, আর মিথ্যে বললে নিজের থেকে।’

এই ছবিতে নীরজের কৃতিত্ব কেবল সমাজের ধর্ম এবং জাতিবাদের পোট্রেয়ালেই আটকে না থেকে পরিবারের অভ্যন্তরের লিঙ্গভেদে বৈষম্যের অনুশীলনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দনের দিদি বৈশালী লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, কারণ পরিবারিক আর্থিক টানাপোড়েনে একটি সন্তানই সেই সুযোগ পেতে পারে, আর ভাই অর্থাৎ এক সন্তান পুংলিঙ্গের হলে সমাজের প্রাগৈতিহাসিক নিয়মানুযায়ী বিনা বাধায় এই অধিকার তারই প্রাপ্য। তাই লেখাপড়ার ইচ্ছেকে দূরে ঠেলে বৈশালীকে একটি গ্রাম্য ইশকুলে পরিচারিকার ভূমিকায় কাজ করতে হয়, ছোট বাচ্চাদের বমি, বর্জ্য এসব পরিষ্কার করার কাজ– দলিতের ঘরের মেয়ের এর চেয়ে সম্মানের কাজের সুযোগ তো নেই আর। এই ইশকুলেই রান্নার দায়িত্বে আছে চন্দন বৈশালীর মা ফুল, নিজের এই কাজটির প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা থাকলেও ফুল তার কাজ থেকে বিতাড়িত হয় বাচ্চাদের উচ্চবর্ণের বাবা-মায়েদের হস্তক্ষেপে। অর্থাৎ প্রতি পদে তাড়িত এই পরিবার শেষমেষ বেঁচে থাকে চন্দনের পুলিশ কনস্টেবল হওয়ার সরকারি চাকরির দিকে পথ চেয়ে। চন্দন সেই চাকরির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়। হতে পারে না ওর প্রাণের বন্ধু, একসঙ্গে এক পাড়ায় বড় হওয়া বন্ধু শোয়েব (ঈশান খাটার)।

এই ছবিতে নীরজের কৃতিত্ব কেবল সমাজের ধর্ম এবং জাতিবাদের পোট্রেয়ালেই আটকে না থেকে পরিবারের অভ্যন্তরের লিঙ্গভেদে বৈষম্যের অনুশীলনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দনের দিদি বৈশালী লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, কারণ পরিবারিক আর্থিক টানাপোড়েনে একটি সন্তানই সেই সুযোগ পেতে পারে, আর ভাই অর্থাৎ এক সন্তান পুংলিঙ্গের হলে সমাজের প্রাগৈতিহাসিক নিয়মানুযায়ী বিনা বাধায় এই অধিকার তারই প্রাপ্য। তাই লেখাপড়ার ইচ্ছেকে দূরে ঠেলে বৈশালীকে একটি গ্রাম্য ইশকুলে পরিচারিকার ভূমিকায় কাজ করতে হয়, ছোট বাচ্চাদের বমি, বর্জ্য এসব পরিষ্কার করার কাজ– দলিতের ঘরের মেয়ের এর চেয়ে সম্মানের কাজের সুযোগ তো নেই আর। এই ইশকুলেই রান্নার দায়িত্বে আছে চন্দন বৈশালীর মা ফুল, নিজের এই কাজটির প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা থাকলেও ফুল তার কাজ থেকে বিতাড়িত হয় বাচ্চাদের উচ্চবর্ণের বাবা-মায়েদের হস্তক্ষেপে। অর্থাৎ প্রতি পদে তাড়িত এই পরিবার শেষমেষ বেঁচে থাকে চন্দনের পুলিশ কনস্টেবল হওয়ার সরকারি চাকরির দিকে পথ চেয়ে। চন্দন সেই চাকরির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়। হতে পারে না ওর প্রাণের বন্ধু, একসঙ্গে এক পাড়ায় বড় হওয়া বন্ধু শোয়েব (ঈশান খাটার)।

দুই বন্ধু পুলিশের চাকরির এই পরীক্ষায় বসে, তার কারণ তারা তাদের হাজার বছরের যন্ত্রণা অতিক্রম করে, আকণ্ঠ অভাব পেরিয়ে সাধারণ একটি জীবন বাঁচতে চায়। চোখ চেয়ে থাকে পুলিশি উর্দির দিকে, ‘যেটা পরলেই ধর্ম ও বর্ণ সব গায়েব।’ পরীক্ষার পর একবছর সময়কাল পেরলেও রেজাল্ট বেরয় না। সংসারে দারিদ্রের তাড়নায় শোয়েব একটা বেসরকারি অফিসের সেলস বিভাগে চাপরাশির একটি অস্থায়ী কাজে যোগ দেয়, আর সম্মুখীন হয় চরম ধর্মান্ধতার। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন অন্য সবার মতো ভারতের জয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও কপালে জোটে সেই বহুল চেনা উক্তি, আসলে তো ওর দল হেরে গিয়েছে। সত্যি তো, আমাদের আশপাশে এরকম আজব ধর্মান্ধতা ঘটে চলেছে অবিরাম, শুধু অপমান নয়, খুন হয়ে যাচ্ছে কত কত নির্দোষ প্রাণ। কোন অজানা কারণে পাকিস্তান, আজকাল বাংলাদেশও আমাদের শত্রু বনে যায়? সে কারণ উদঘাটনের চেষ্টা দূরে থাক, কথায় কথায় আমরা আমাদেরই সহ-নাগরিককে ‘বাংলাদেশি’ বলে গাল পেড়ে পাকিস্তানে পাঠাতে পারলেই বাঁচি। শোয়েব এই অপমান গিলে না নিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে থাকা বাবার হাঁটু অপারেশন অতলে ভাসিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেয় আর হাজির হয় বাড়ি থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে একটি কাপড়ের কারখানায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে, যেখানে চন্দন কাজ করছে তার সরকারি চাকরির স্বপ্নে জল ঢেলে।

কাজ চলে, কিছু উপার্জনের মুখ দেখে ওরা আর ওদের পরিবার। চন্দনের নতুন বাড়ির ইট গাঁথা শুরু হয়, শোয়েবের বাবার হাঁটুর অপারেশন হয়। কিন্তু গরিবের সুখ তো চলন্ত ট্রেনের পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে যাওয়া ছোট্ট ফাঁকা একটা স্টেশনের মতো, যা কেবল মহূর্তের জন্য প্রস্ফুটিত হয়ে অনন্তে বিলীন হয়। এসে যায় মারণ প্যানডেমিক। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজছাড়া হয়, মাথার ওপরের অস্থায়ী ছাদছাড়া হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় ভিনরাজ্য থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পিছনের সেই নিজের ঘরে। পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাবে মানুষ কেবল হাঁটতে থাকে, হাঁটতেই থাকে। এই অনন্ত পথ হেঁটে পেরনোর ক্ষমতা নেই যার, সে পড়ে থাকে ধূ ধূ রাস্তার প্রান্তে। কে পৌঁছল আর কে রাস্তা বনে গেল, সে খবর রাখেনি কেউ।

ছবিটি তার সকল চরিত্র আর তাদের হতাশা নিয়ে নিরাপদ একটি দূরত্বে গড়ে উঠেছে। চরিত্ররা দুঃখ পায়, কিন্তু দুঃখের কারণকে প্রশ্ন করে না, চরিত্ররা হতাশ হয়, হতাশার উৎসকে জানার চেষ্টা করে না। নীরজের আগের পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি ‘মাসান’-এর পরতে পরতে তৈরি হওয়া পোয়েটিসিজমের কণামাত্রও এই ছবিতে নেই বললেই চলে। নির্মাতা এই সময়ের গল্পে কবিতার খোঁজ পাননি বা পেলেও সে কবিতার আশ্রয় থেকে নিজেকে প্রতিহত করেছেন– এমনটা হতেই পরে, হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সময়কে তুলে ধরার অর্থ কেবল তুলেই ধরা? তার সঙ্গে সিনেম্যাটিক ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করার কারণ কী? এত মেকানিকাল ডায়ালগ নীরজের ছবিতে বড় বেমানান। বরুণ গ্রোভার নিঃসন্দেহে হতাশ করেছেন। ভারতে দাঁড়িয়ে ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি অতি স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে সে কাজ কিয়দংশে বাণীমূলক হয়ে পড়ে তার স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কখনও কখনও চরিত্রগুলি ‘অনুপ্রেরণা বাণী’ (মোটিভেশনাল টক) দিচ্ছে মনে হলেও খুব ভুল হবে না। সাধারণ রোদ্দুর পড়া গ্রাম্য সারল্যে এমন ডায়ালগে চরিত্ররা আউটসাইডার হয়ে থাকে কখনওসখনও। হলুদ আলোর নির্ভেজাল ফ্রেমগুলো কেমন বেখাপ্পা ঠেকে। বোঁচকা কাঁধে লাখ লাখ শ্রমিকের দল যখন স্রেফ হাঁটতে থাকে কোনও দূরের কোনও বাড়িকে লক্ষ করে, ড্রোন শটে তিনটি হলুদ ল্যাম্পপোস্টের তলায় তাদের নিয়ে এক অনির্বচনীয় দৃশ্যপট তৈরি হয় বটে, কিন্তু তাদের থেকে দূরত্বও জমে বিস্তর। যে দর্শক হলে বসে বা মোবাইল অ্যাপে এই ছবি দেখবেন, সমাজের সেই মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী, লেনিনের ভাষায় ‘treacherous moss’ কি নিজেদের দায় টের পাবে, নাকি অমন উঁচু থেকে ‘ভগবান’ সুলভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ‘আহা’ শব্দে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবে শ্রমিকের প্রতি তাদের অনন্ত ঋণ? নীরজের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, এই ছবিটি নিজেই সেই দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। এই প্রসঙ্গে সুজিত সরকারের ‘সর্দার উধাম’ ছবির জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরের অংশে যখন উধাম সিং কেবল স্তূপাকৃত লাশের ভিতর থেকে প্রাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, সবজি বিক্রির ঠেলায় করে তাদের পৌঁছে দেয় কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, সে দৃশ্য মনে পড়ে। ঘটনার স্ক্রিনটাইম কুড়ি মিনিটেরও বেশি। কুড়ি মিনিট ধরে উধাম লাশ সরিয়ে সরিয়ে জীবন্ত মানুষ খুঁজে বের করে, টেনে টেনে ঠেলায় তোলে, সেই ঠেলা ঠেলে নিয়ে যায় হাসপাতাল, সম্পূর্ণ লাশ হতে না পারা হতভাগ্য মানুষটিকে নামিয়ে ফাঁকা ঠেলা নিয়ে ফেরে আরও কোনও জীবন্ত মানুষকে ঠেলায় তুলতে পারার আশায়। সারা গায়ে রক্ত, মরা মানুষের ঘিলু, ঘাম জর্জরিত হয়ে উধাম হাঁপিয়ে যায়, হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আবার প্রাণের আশায় বুক বেঁধে উঠে দাঁড়ায়। আর আমরা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করি, তবু মাথায় কে যেন হাতুড়ি মেরে মেরে বলে যায়, এই ইতিহাস আমার দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, তাই যে হিংসা দেখে গা ঘিনঘিন করে ওঠে, মৃত মানুষের থেতলে যাওয়া মুখ বা গুলির আঘাতে উপড়ে আসা চোখের খোদল দেখে চোখ সরিয়ে নিতে মন চায়, সেই অবকাশ পরিচালক দায়িত্বজ্ঞানহীন দর্শককে দেন না, বরং আরও দুর্বার জুলুমে চাপিয়ে দেন সেই দায়, যা থেকে সময়ের দোহাই দিয়ে আমরা অনায়াসে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। ‘হোমবাউন্ড’ তার নিজের প্রেক্ষিতে এমন অভিঘাত তৈরিতে ব্যর্থ। বরং দ্বিতীয়ার্ধ প্রথমার্ধের থেকে সময়ের হিসেবে ছোট হলেও এক্সপেরিয়েন্সড টাইমে দ্বিতীয়ার্ধ অকারণ অনর্থক দীর্ঘ করা হয়েছে বলে মনে হয়, যা আসলেও ছবিটিতে শুধুই দুঃখের কম্পাঙ্ক বাড়ায়, নতুন ডাইমেনশন দিতে পারে না।

অভিনেতারা প্রায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিসরে নিষ্কম্প নির্ভুল, খানিক আশাতীত ভাবেই জান্হবী কাপুর স্বচেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। গ্ল্যামারসর্বস্ব কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ছবিতে একজন শিক্ষিত চেতনাসম্পন্ন আম্বেদকরাইটের ভূমিকায় অভিনয় জান্হবীর লিগাসি নয়, তাও ছোট্ট চরিত্রে প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। আর যে নামটি না করলেই নয়, তা হল ফুলের ভূমিকায় শালিনি ভাটসা, শিল্পের প্রতি দায়, নিষ্ঠা তাঁকে এক অভাবনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। অভিনেতা মিতা বশিষ্টের একটি কথা মনে পড়ে যায়, অভিনেতা বলেন, কুমার সাহানির ‘ভার ভার ভারি’ (Var Var Vari) দেখে মণি কাউল ওঁকে তাঁর ‘সিদ্ধেশ্বরী’ ছবির জন্য বেছে নেন, ছবির কাজ শুরু হওয়ার আগে তাঁদের প্রথম মিটিংয়ে পরিচালক বলেন, মিতাকে অভিনেতা হিসেবে নেওয়াই ছবিটির জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি, কারণ ট্রেইন্ড অভিনেতারাই যে কোনও ছবিকে নষ্ট করতে যথেষ্ট। মিতা বোঝেন মণির এহেন উক্তি আসলে মিতার ক্রাফটকে আরও মাজা ঘষা করিয়ে নেওয়ার কৌশল। ‘হোমবাউন্ড’ ছবিতে শোয়েব যখন ফুলের হাতে ধরিয়ে দিতে যায় এক জোড়া চপ্পল, মৃত্যুর আগে ছেলে চন্দন কিনে রেখেছে মায়ের কড়কড়ে ফাটা গোড়ালির কথা ভেবে, ফুলের বুক ঠেলে ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না এই ছবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য হয়ে থাকবে।

আরও দু’টি দৃশ্য উল্লেখের দাবি রাখে। এক ঈদের দিনে শোয়েব যখন ওর মা বাবাকে নিয়ে মসজিদে গিয়েছে, ওদের বাড়ির তালা ভেঙে বা পাঁচিল টপকে বা কীভাবে জানি ঢুকে পড়েছে চন্দন, উদ্দেশ্য ঈদের বিরিয়ানি। শোয়েবরা যখন ফেরে, আমরাও ওদের সঙ্গেই আবিষ্কার করি চন্দনকে, হাঁড়িভর্তি বিরিয়ানি গোগ্রাসে গিলছে চন্দন, ধরা পড়ে মুখভর্তি বিরিয়ানি নিয়ে চন্দনের ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, খিলখিলে মজার ঢেউ তোলে মনে মনে। শোয়েবের মা চন্দনকে আশ্বস্ত করেন, যে তার জন্য বিরিয়ানি তিনি আলাদা করে সরিয়েই রেখেছেন আগে ভাগে, মনের কোন গভীরে চিনচিনে ব্যথা হয়, এরকমই তো হওয়ার কথা ছিল– সে কথা রাখিনি কেউ।

পুলিশের ওই চাকরির ফলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে চন্দন একদিন খোঁজ নিতে যায় হেড অফিসে। সেখানকার এক অফিসারের সঙ্গে কথা বলাকালীন সেই অফিসার চন্দনকে তার জাত জিজ্ঞাসা করলে চন্দন অমোঘ সেই ভয়ে বলে ‘জেনারাল’ । এই সেই ভয়, অফিসারের ব্যঙ্গমিশ্রিত দানবীয় চাহনির ভয়, যাতে সামনে বসে কুঁকড়ে যায় চন্দন, যে ভয়ে সেই কোন আজন্মকাল ধরে কুঁকড়ে থেকেছে এই পোড়া দেশের লক্ষ লক্ষ দলিত, নিজেদের অস্তিত্বে নিজেরাই লজ্জিত বোধ করেছে।

নীরজ ছুঁয়েছেন একাধিক জ্বলজ্বলে সমস্যা, বেকারত্বে উজাড় হওয়া দেশ, ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ নিয়ে শতধা বিভক্ত দেশ, প্যানডেমিকে আক্রান্ত দেশের গরিবগুরবো যারা দলে দলে পিঁপড়ের সারির মতো ঘরে ফেরার চেষ্টা করেছিল। ছবিটি শুধু এগুলো দেখায়, আমরা দেখি, নিজেদের অস্তিত্বের বিপন্নতাকে প্রশ্ন করি না। নীরজ যেন শুধু এক করুণ গাঁথা তৈরিতেই ব্যস্ত থেকেছেন, এড়িয়ে গিয়েছেন বা যেতে বাধ্য হয়েছেন এর নেপথ্যের কারণগুলি।

তাই ওই ফ্লোটিলার কথা, যে পৃথিবীর কোনও এক প্রান্তে ঘটতে থাকা বর্বর হত্যাকাণ্ড, ভয়ংকর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ। নির্বাচিত সরকারের যে কোনও সাহায্য ছাড়াই ৫০০ মানুষ স্রেফ মানবতার খাতিরে ৪৪টি নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, ইজরায়েল তার সমস্ত বিধ্বংসী ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের আটকাবে, এমনটা জেনেও তাঁরা তাঁদের দায় অবজ্ঞা করেননি। আর এ তো একটা সিনেমা, এত বড় ব্যানারের হাতে ছবিটিকে না ছেড়ে দিলেই বোধ করি ভালো করতেন নীরজ। যদিও একথাও এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ছবির চাহিদার তুলনায় বাজেট মনে হয় খুব বেশি ছিল না, অন্তত দেখার অভিজ্ঞতা এমনই নির্দেশ করে। একথা কে না জানে একটি ছবি আপাদমস্তক ভালো হয় ছবিনির্মাতার ভিশনের ওপর, তবে তাতে বাধ সাধার লোকের অভাব অন্তত ফিল্ম দুনিয়ায় নেই। এসব আমার কল্পনামাত্র, কারণ নীরজের থেকে অনেক আশা আমাদের। আজকের ভারতে নীরজ আমাদের সম্পদ।

এতদসত্ত্বেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি। সময়ের (প্রায় রাজনীতি বিবর্জিত) দলিল।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved