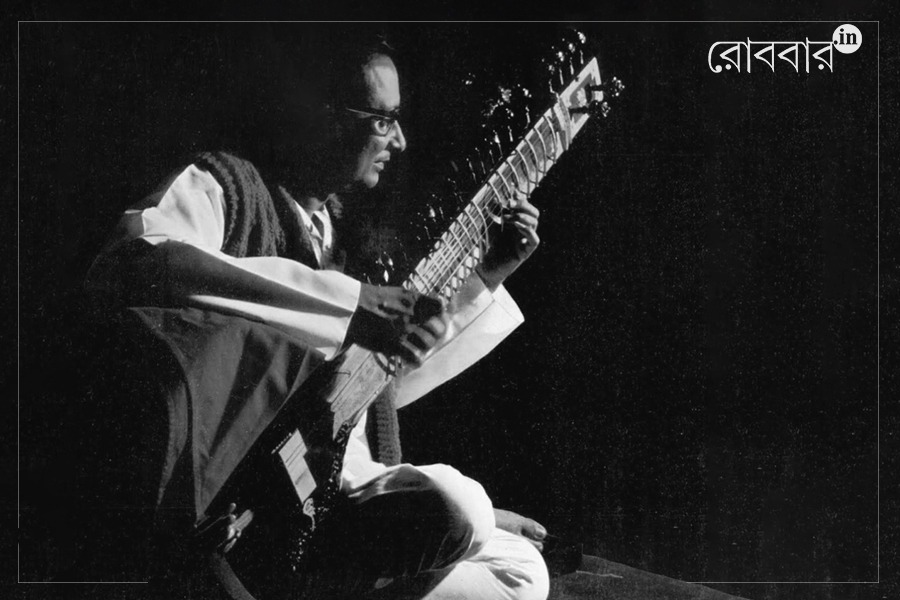

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বাজানোর সময় সম্পূর্ণভাবে রাগ-রাগিণীর মধ্যে হারিয়ে যেতেন। স্বভাবতই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী, আর সংগীত তাঁকে আরও গভীর আত্মনিবিষ্ট করে তুলেছিল। তিনি প্রায় গভীর তন্দ্রায় চলে যেতেন, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করতেন– যেখানে তাঁর প্রিয় রাগ ও রাগিণীগুলি বিরাজমান। তিনি রাগগুলিকে চিনতেন একেবারে মানবিকরূপে। যেমন বলতেন, ‘গৌরী এক বিধবা, ভয়ের বিষণ্ণতায় ভরা’। এক সন্ধ্যায় লেকের ধারে হেঁটে যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন, ‘এই সূর্যাস্ত আর ক্লান্ত পাখিদের দৃশ্যই আত্মসমর্পণের প্রতীক, একে বোঝার চেষ্টা করো, পূরবী, পুরিয়া, পুরিয়া ধানেশ্রী বা বিশেষ করে শ্রী রাগে।’

কথিত আছে যে, কিরানা ঘরানার কিংবদন্তি খেয়াল গায়ক ওস্তাদ আব্দুল করিম খান সাহেব ট্রেনে মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরি যাওয়ার সময়, হঠাৎ করেই, যেন তাঁর সংগীতের বৈশিষ্ট্যময় দূরদর্শী স্পষ্টতার সঙ্গে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ অনুভব করেছিলেন। তিনি ট্রেন থেকে নেমে তাঁর সঙ্গী শিষ্যদের বললেন, ‘আমি খুব শীঘ্রই ইহলোক ছেড়ে চলে যাব, তোমরা তানপুরা মেলাতে শুরু করো।’ এই বলে এক অখ্যাত রেলওয়ে স্টেশন ‘সিঙ্গাপেরুমালকোয়েল’-এর প্ল্যাটফর্মে প্রথমে নমাজ পড়ে, পরে দরবারি কানাড়ার বিখ্যাত খেয়াল ‘ঝনক ঝনক বোলে বিচওমা’ গান গেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর শেষকৃত্যে আর কারও সংগীত পরিবেশন করার যোগ্যতা ছিল না। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে হয়তো এই উচ্চ নাটকীয় অনুভূতির অভাব ছিল, কিন্তু তিনিও জানতেন যে, মৃত্যু খুব বেশি দূরে নয়।

মৃত্যুর দু’দিন আগে তিনি কলকাতার বিখ্যাত সংগীত সম্মেলন ‘ডোভার লেন’-এ বাজিয়েছিলেন। তিনি যে রাগগুলি বাজাবেন বলে বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রথম রাগটিই ছিল দরবারি কানাড়া। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেদিন যেন এক গম্ভীর ও বিষণ্ণতার সুর মিশে গিয়েছিল, যাঁরা সেদিন সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না সেই সন্ধ্যা, তবে নিজে শিল্পী হিসেবে তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। তাঁর দীর্ঘদিনের হৃদরোগ আগের চেয়ে আরও প্রকট হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন, ‘শরীর যা করতে পারছে না মনের ভাব তার চেয়ে অনেক বড় এবং মৃত্যুর ছায়া আর দূরে নয়’।

কিন্তু যেদিন সত্যিই মৃত্যু এল, সেদিনটি একদম সাধারণ দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। ছোট মেয়ের জন্মদিন থাকা সত্ত্বেও তিনি রেওয়াজে বসেছিলেন। এক অর্থে দিনটি এভাবেই শুরু হওয়া যথাযথ ছিল, কারণ তাঁর জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেছিল রেওয়াজ, সাধনা এবং নিখুঁত হওয়ার প্রতি অবিচল সাধ।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শখের সেতার বাদক। নিজের যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রিয় সেতারে কেউ হাত দিলে, তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একদিন তিনি হঠাৎ শুনলেন, তাঁর রেওয়াজের ঘর থেকে সেতারের আওয়াজ ভেসে আসছে। রাগে ফেটে পড়ে তিনি ছুটে গিয়ে দেখলেন মেঝেতে বসে তাঁর চার বছরের ছেলে নিখিল সেই ভারী সেতার মাটি থেকে তুলতে পারছে না, কিন্তু তাতে কিছু বাজানোর চেষ্টা করছে। বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে তিনি ঠিক করলেন ছেলেকে শেখাবেন। সেই শুরু হল নিখিলের প্রতিভার যাত্রা। সাত বছর বয়সে তিনি প্রথমবার রেডিও-তে বাজালেন আর ১৩ বছর বয়সে তিনি শিখলেন মুস্তাক আলি খান, জন গোমেস, রাধিকামোহন মৈত্র, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মতো গুণীজনের কাছে।

কিন্তু চারের দশকের সেই বিস্ময় বালক থেকে যিনি পরবর্তীকালে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন তার মধ্যবর্তী গঠনপর্বে এক মহান পুরুষের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তিনি হলেন মাইহারের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। তাঁর উত্তর ভারতীয় বাদ্যসংগীতে অবদান এত গভীর ও ব্যাপক যে, আজও তার পূর্ণ মূল্যায়ন হয়নি। বাবা আলাউদ্দিন প্রথমে নিখিলকে শেখাতে রাজি হননি– তিনি ছিলেন শিষ্য বাছাইয়ে অত্যন্ত কঠোর। নিখিলের বাবা তাঁকে অনুরোধ করেন ছেলের বাজনা রেডিওতে শুনতে। বাবা আলাউদ্দিন নিখিলের বাজনা রেডিওতে শুনে একটি চিঠি লেখেন, যা নিখিল মৃত্যুর দিন পর্যন্ত স্বযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, ‘তোমার বাজনা অশ্রাব্য, তুমি মাথার গয়না হাতে আর পায়ের গয়না মাথায় পরেছ… কিন্তু তোমার মধ্যে এক শক্তি আছে, যা এখনও জাগেনি তাকে জাগাতে হবে।’

মাইহারে পৌঁছে, বাবা আলাউদ্দিন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সংগীতে নিমগ্ন করলেন। ‘সংগীতে ভাবো, সংগীতে ঘুমাও আর সংগীতে স্বপ্ন দেখো’– এই ছিল তাঁর উপদেশ। সেই সময়েই নিখিলের জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সংগীতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, শৃঙ্খলা এবং মনন– সবকিছুই গড়ে ওঠে মাইহারের পরিবেশে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই বিদ্যা শেখার একমাত্র পথ হল গুরুকুল পদ্ধতি, যেখানে জ্ঞান আসে আত্মসমর্পণ থেকে, গুরুর প্রতি বিনম্র ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে। এই আত্মসমর্পণের মনোভাবই পরবর্তীতে তাঁর সংগীতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘রাগকে আঘাত করো না, তাকে আলিঙ্গন করো হৃদয়ের নিখাদ অনুভূতি দিয়ে।’

এই আত্মসমর্পণের ধারণা, ভক্তির পথ, আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। আত্মজ্ঞান লাভের পথও এটাই। নিখিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংগীতও ছিল আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির এক মাধ্যম। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বাবা আলাউদ্দিনের কাছ থেকে। ‘কোনও আপস নয় কোনও চাতুর্য নয়– সবসময় নিজের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার চেষ্টা করো’, বলতেন তিনি।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বাজানোর সময় সম্পূর্ণভাবে রাগ-রাগিণীর মধ্যে হারিয়ে যেতেন। স্বভাবতই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী, আর সংগীত তাঁকে আরও গভীর আত্মনিবিষ্ট করে তুলেছিল। তিনি প্রায় গভীর তন্দ্রায় চলে যেতেন, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করতেন– যেখানে তাঁর প্রিয় রাগ ও রাগিণীগুলি বিরাজমান। তিনি রাগগুলিকে চিনতেন একেবারে মানবিকরূপে। যেমন বলতেন, ‘গৌরী এক বিধবা, ভয়ের বিষণ্ণতায় ভরা’। এক সন্ধ্যায় লেকের ধারে হেঁটে যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন, ‘এই সূর্যাস্ত আর ক্লান্ত পাখিদের দৃশ্যই আত্মসমর্পণের প্রতীক, একে বোঝার চেষ্টা করো, পূরবী, পুরিয়া, পুরিয়া ধানেশ্রী বা বিশেষ করে শ্রী রাগে।’

তাঁর সংগীত চিন্তায় উস্তাদ আমির খান এবং প্রধান গুরু আলি আকবর খাঁয়ের প্রভাব ছিল গভীর। বাবা আলাউদ্দিনের পর এই দুই গুণী ছিলেন তাঁর সংগীত জীবনের প্রধান পথ-প্রদর্শক। আমির খানের সংগীতের গভীরতা ও গাম্ভীর্য এবং আলি আকবর খাঁয়ের মেধা ও শিল্পবোধ– এই দুইয়ের অনবদ্য সমন্বয় ঘটেছিল নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনায়।

নিখিল ছিলেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সুন্দর মিশ্রণ, ‘মহান অপবিত্র’ (Great Impurist) বলে যাঁকে পণ্ডিত রবিশঙ্কর মজা করে ডাকতেন, সেই আলাউদ্দিন খানের শিষ্য হয়েও তিনি জীবনে ছিলেন প্রগতিশীল ও মুক্তমনা। সাধারণ কাজ নিজে করতে সংকোচ বোধ করতেন না, আবার প্রথা ও শুদ্ধাচারের গুরুত্বও গভীরভাবে বুঝতেন। ‘শুদ্ধাচার’-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। প্রতি বছর তিনি তাঁর ‘গুরু মা’ (আলাউদ্দিন খাঁ-র স্ত্রী মদিনা বেগম)-এর আশীর্বাদ নিতে যেতেন। সেই দিনটি তাঁর কাছে ছিল এক পবিত্র দিন।

অনেকেই মনে করেন তিনি অনিচ্ছুক শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু আসলে এর কারণ ছিল ‘গুরু শিষ্য’ সম্পর্কের গভীরতা। তিনি জানতেন তাঁর ব্যস্ত অনুষ্ঠানসূচি সামলে শিষ্যদের যথাযথ সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি আশায় ছিলেন, একদিন সময় পেলে সম্পূর্ণভাবে তাঁদের বিকাশে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু মৃত্যুর আগেই তাঁর সেই স্বপ্ন অপূর্ণ রইল।

মানুষ হিসেবে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অতি সরল, একেবারে তাঁর গুরুর মতো। তাঁর জীবন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত পঞ্চমূর্তির আদর্শে নিবেদিত– শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, সুভাষচন্দ্র বসু ও বাবা আলাউদ্দিন খান। দুর্বল স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির মাঝেও তাঁর কোনও লোভ ছিল না ধনসম্পত্তি বা আরামপ্রিয় জীবনের প্রতি। তবুও তিনি মাঝে মাঝে পছন্দ করতেন সুস্বাদু খাবার বা অনুষ্ঠানের আগে হালকা আতর। ইতিহাস ও দর্শনের বই পড়তে ভালোবাসতেন কিন্তু চোখের সমস্যার জন্য অন্যের পাঠের ওপর নির্ভর করতে হত।

তিনি ছিলেন আন্তরিক ও সহজগম্য মানুষ– তাঁর মধ্যে শিল্পী ও শিল্প, বাজিয়ে ও বাজনা একাকার হয়ে গিয়েছিল। যেন তিনি আত্মস্থ করেছিলেন উস্তাদ আমির খান সাহেবের সেই অমর উক্তি– ‘সংগীত আত্মা থেকে জন্মায় এবং আত্মাকেই স্পর্শ করে।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved